Пути распространения янтарных бус на территории Восточной Европы в раннем Средневековье

Автор: Письмарова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу янтарных бус VI–VII вв. и реконструкции путей их распространения на территории Восточной Европы после дестабилизации Великого янтарного пути в эпоху Великого переселения народов. На основе типологического изучения археологического материала выявлены характерные черты янтарных бус данного периода: неправильная форма изделий, вероятно, связанная с грубым характером обработки сырья, темно-бурый цвет, трещиноватость, преобладание призматических типов с треугольным или четырехугольным сечением. Эти особенности указывают на изменения в технике изготовления бус и могут служить определенным хронологическим маркером. Анализ существующих концепций происхождения и путей распространения янтаря показал, что наиболее аргументированной является гипотеза о функционировании торгового маршрута по водной неманско-березанской трассе, соединявшей Прибалтику с Юго-Восточной Европой. Альтернативное предположение о местном происхождении янтаря из месторождений Правобережной Украины требует дополнительной проверки с использованием методов естественных наук.

Янтарь, бусы, раннее Средневековье, Прибалтика, Поднепровье, Юго-Западным Крым

Короткий адрес: https://sciup.org/143184803

IDR: 143184803 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.83-93

Текст научной статьи Пути распространения янтарных бус на территории Восточной Европы в раннем Средневековье

Несмотря на длительную историю изучения янтарных изделий, некоторые вопросы этой темы остаются открытыми. К ним относится проблема распространения бус из янтаря на территории Восточной Европы в VI-VII вв. Хорошо известно, что в римский период функционировал Великий янтарный путь,

который связывал Прибалтику и Средиземноморье. Однако в эпоху Великого переселения народов не только меняются группы населения, контролировавшего торговые пути, но и происходит движение балтских племен, которые, в основном, добывали янтарь. Янтарный путь в этот период дестабилизирован, но судя по археологическим данным, изделия из янтаря продолжали бытовать на территории Восточной Европы. В этом контексте актуальным направлением исследования является реконструкция возможных источников сырья и путей распространения янтарных украшений вне классического Янтарного пути.

Территория распространения

На территории Восточной Европы янтарные бусы VI–VII вв. известны в днепровских раннесредневековых кладах (из Гапоново, Козиевки/Новой Одессы, Куриловки, Суджи и Суджи-Замостья, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Ко-лосково, Хацков, Хитцов, Шевченково, Коломацкого района, Коропово, Пожни, Пастырского городица), а также на раннесредневековых памятниках, связанных с этими комплексами (городища Вежки, Демидовка, Никодимово, Пастырское, погребения у с. Мохнач и Балаклеи) ( Володарець-Урбанович, Нестеровський , 2022. С. 34–35. Табл. 1). Кроме того, в большом количестве они присутствуют на могильниках Юго-Западного Крыма (могильник у с. Лучистое, Суук-Су, Скалистое, Чуфут-Кале, Эски-Кермен ( Письмарова , 2024. С. 257–258. Табл. 1; 2)), Северного Кавказа (могильники Дюрсо, Мокрая Балка ( Ковалевская , 1998. С. 28), Клин-Яр III ( Мастыкова , 2001. С. 68), Пашковский и др. ( Мастыкова и др. , 2016. С. 28), на памятниках средневековых культур Верхнего Прикамья (Верх-Сая, Броды ( Голдина , 2010. С. 70. Табл. 6)) и Уфимско-Бельского междуречья (Турбаслинский, Бирский, Бахмутинский и др. могильники ( Русланова , 2018. С. 161. Табл. 13)).

Морфология и хронология

Морфология янтарных бус позволяет выделить хронологические особенности их распространения. Для ожерелий IV в. особенно характерны грибовидные янтарные подвески ( Мастыкова , 1999. С. 176), для V в. – дисковидные или диско-конические бусы с нарезным декором, исследованные А. В. Мастыковой ( Мастыкова , 2004. С. 65). Исчезновение этих типов бус не только иллюстрирует смену модных тенденций в складывании костюма, но и является надежным хроноиндикатором.

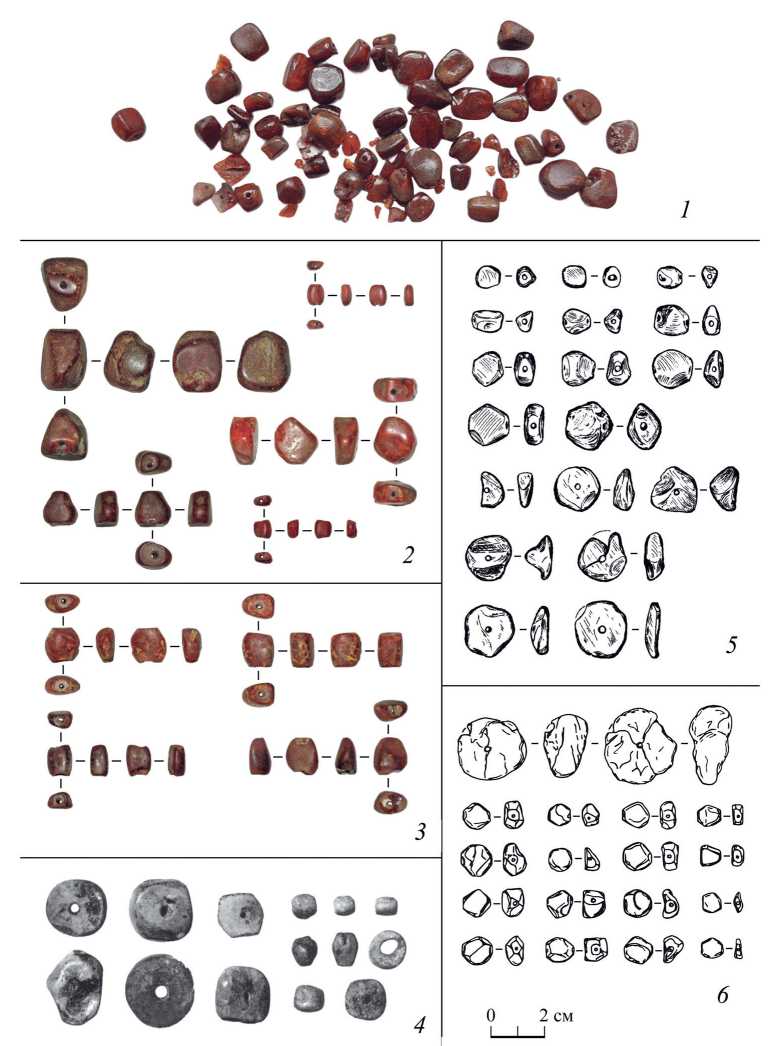

Изделия из янтаря VI–VII вв. отличаются морфологическими характеристиками и, вероятно, способом обработки. Среди бус этого периода преобладают грубо обработанные экземпляры темно-бурого цвета, неправильной формы, зачастую с характерной трещиноватостью (рис. 1). Наиболее популярным типом янтарных бус рассматриваемого периода являются призматические украшения, в поперечном сечении треугольные или четырехугольные, а также уплощенные (Типы 3, 4, по: Володарець-Урбанович, Нестеровський , 2022. С. 39).

Показательным является рассмотрение крупных дисковидных или диско-конических бус, которые были распространены в Центральной и Западной Европе

Рис. 1. Раннесредневековые янтарные бусы Восточной Европы

1 – Фанасеевский клад; 2 – Хитцовский клад; 3 – коллекция из Коломацкого района (по: Володарець-Урбанович, Нестеровський , 2022); 4 – могильник Суук-Су (по: Репни-ков , 1906); 5 – могильник у с. Лучистое (по: Айбабин, Хайрединова , 2008); 6 – погребение у с. Мохнач (по: Аксенов, Бабенко , 1998)

на протяжении долгого периода, V – первой трети VII в. ( Казанский, Масты-кова , 1998. С. 121–125). Для древностей VI–VII вв. типичны неправильная округлая форма поперечного сечения, иногда близкая к четырехугольнику, слабая обработка поверхности, а в некоторых случаях – полное отсутствие шлифовки. В отличие от дисковидных бус III–IV вв. центральноевропейского Барбарикума (тип 429–430: Tempelmann-Mączyńska , 1985. S. 75. Taf. 16: 429, 430 ), черняховской культуры ( Гопкало , 2008. С. 69. Табл. VIII: IVa, б ), античных памятников Северного Причерноморья (тип 11: Алексеева , 1978. С. 24. Табл. 23: 8 ) такие изделия, вероятно, изготавливались, без использования токарного станка. Изменение дисковидных янтарных бус, по материалам Верхнего Прикамья, было отмечено Е. В. Голдиной: в более ранний период (IV–V вв.) изделия имели правильную дисковидную форму с размерами диаметра 1–1,7 см, а для бус VI– VII вв. характерна менее правильная форма и увеличение диаметра (2–3,7 см) ( Голдина , 2010. С. 59).

Пути поступления янтаря

Большинство исследователей ( Ковалевская , 1998. С. 31; Голдина , 2010. С. 43; Фурасьев , 2010. С. 82) придерживаются традиционной точки зрения о прибалтийском происхождении янтарных бус. В. Б. Ковалевская, в частности, выделяет северный маршрут поступления янтаря в Восточную Европу, проходивший через систему приднепровско-донецко-донских речных бассейнов. Согласно этой концепции, янтарь из Прибалтики поступал в Причерноморье, а затем через Западный Кавказ распространялся далее в Восточную Европу, достигая Прикамья через степной путь и Уфимско-Бельское междуречье ( Голдина , 2010. С. 43; Русланова , 2018. С. 75).

Важным вопросом, в таком случае, остается, каким образом янтарь достигал Причерноморья. Для его решения Ф. Курта предлагает рассматривать янтарные изделия как объект дарения, а не торгового обмена (Curta, 2007. P. 69). Эта теория основана на нескольких аргументах. Во-первых, исследователь приводит количественные данные, согласно которым число янтарных бус, обнаруженных в балтийской зоне, снижается при одновременном увеличении их количества в удаленных регионах – на Среднем Дунае и в Крыму (Ibid. P. 64). Действительно, распределение янтарных украшений в VI–VII вв. меняется. В. Б. Ковалевская приводит данные, согласно которым в VII в. янтарных бус на памятниках Крыма и Кавказа почти в 3 раза больше, чем в V–VI вв., а их доля от общего количества бус возрастает в 2 раза (Ковалевская, 1998. С. 69. Табл. 2). А. Блюене отмечено, что количество известных янтарных изделий на территории Литвы1 сокращается со второй половины VI в. (Bliujienė, 2011. P. 331), но присутствие янтарных бус в большем количестве в Центральной Литве, чем на янтарном побережье, типично и для так называемого золотого века янтаря, V – первой половины VI в. (Bliujienė, 2011. P. 233). Поэтому определенно относить тенденцию уменьшения объема янтарных бус вблизи источников сырья к VI–VII вв. представляется преждевременным. Кроме того, с эпохи переселения народов преобладают тру-посожжения, что создает трудности в точном учете янтаря в погребениях раннего Средневековья.

Во-вторых, тезис Ф. Курта об отсутствии торгового коридора с севера в Восточную Европу ( Curta , 2007. P. 71) вступает в противоречие с археологическими данными, демонстрирующими устойчивое присутствие янтарных изделий на этой территории. Как показывает исследование Я. В. Володарець-Урбанови-ча и В. А. Нестеровського, янтарные бусы известны в Поднепровье в кладах, городищах и погребениях, совершенных по обряду ингумации ( Володарець-Ур-банович, Нестеровський , 2022. С. 36. Рис. 1). Кроме того, янтарные бусы известны на могильнике (или селище?) у д. Хотыщи (Могилевская область) ( Ляўдан-скі , 1932. С. 244). На городище Никодимово обнаружены как готовые бусы, так и куски янтаря, что может интерпретироваться в пользу изготовления бус на месте ( Обломский , 2016. С. 41).

Таким образом, нельзя утверждать о полном прекращении торговли янтарем в VI–VII вв. в южном направлении, так как янтарные бусы присутствуют на широкой территории в направлении юг–север. Кроме того, изделия из янтаря присутствуют в могильниках эльблонгской группы конца VI – начала VII в. (включая куски необработанного янтаря), а также в небольшом количестве в ольштынской группе ( Kontny et al. , 2011. P. 71–72). Существование западно-балтско-славянских связей подтверждается рядом аргументов: распространением пластинчатых подвесок и пальчатых фибул, взаимовлиянием в области керамического производства ( Рудницкий , 2014. С. 98–197).

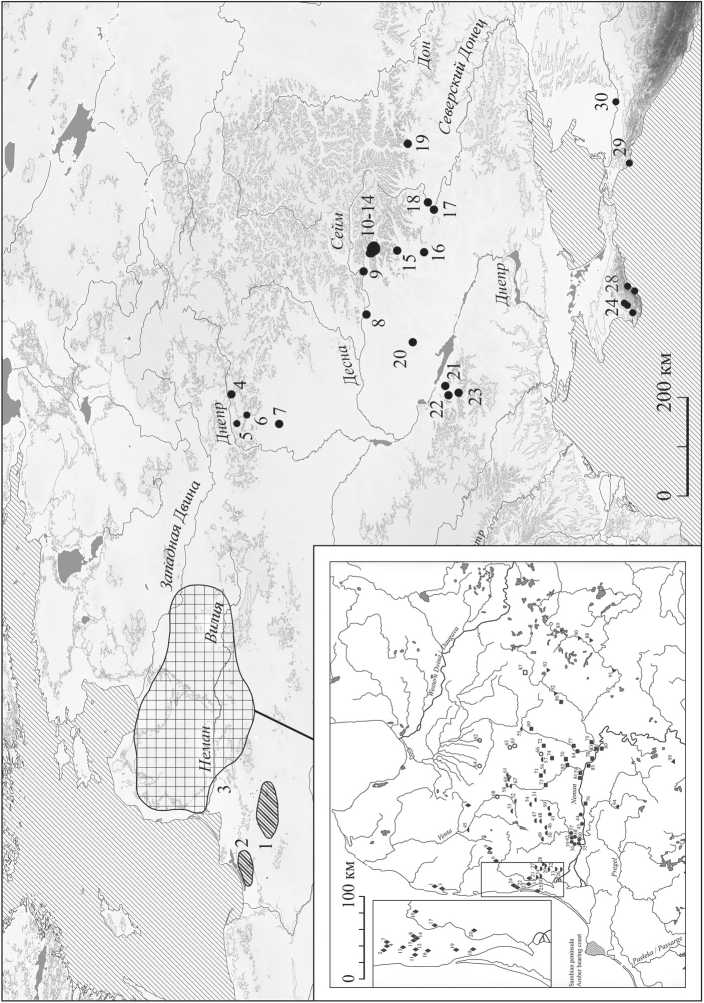

Схематично путь поступления янтарных изделий из Восточно-Балтийского региона в Юго-Восточную Европу в своем монографическом исследовании представила А. Блюене ( Bliujienė , 2011. P. 222. Fig.72). Находки из раннесредневековых славянских памятников уточняют предложенный вариант, не противореча ему. Кроме того, предложенный путь можно соотнести с водной дорогой Неман – Вилия – Березина – Днепр, существование которой было доказано М. М. Казанским, на примере присутствия западнобалтских и скандинавских вещей эпохи переселения народов в Поднепровье ( Казанский , 2010. С. 106–107). Исследователем отмечена неспокойная политическая обстановка на Среднем Дунае (постоянные вооруженные конфликты варварских племен), где проходили традиционные пути сообщения, что могло стать причиной возникновения и развития трассы «в обход бассейнов Вислы, Одера и Дуная» (Там же. С. 107).

Таким образом, вероятный путь распространения янтаря соответствует водной неманско-березанской трассе, связывающей Прибалтику с Восточной Европой. Дальнейшее поступление янтарных бус в Юго-Западный Крым могло осуществляться с территории Поднепровья как водным путем по Днепру, так и сухопутными маршрутами через посредничество степных народов Северного Причерноморья ( Мастыкова , 2020. С. 285) (рис. 2).

Стоит отметить существование альтернативной гипотезы об источнике янтаря, связанной с месторождениями Правобережной Украины. На основе комплексного анализа материалов Коломацкого района и Хитцовского клада (включая показатели преломления, твердости, состояние поверхности, цвет, химический состав и ИК-спектрометрию) Я. В. Володарець-Урбанович и В. А. Не-стеровський предположили происхождение янтаря в Правобережной Украине ( Володарець-Урбанович, Нестеровьский , 2022. С. 51). Однако результаты анализов бус из Никодимово и коллекции ванвиздинской культуры в Республике Коми (с которыми Е. В. Голдина соотносит материалы неволинской культуры) подтверждают, что это прибалтийский янтарь ( Обломский , 2016. С. 52; Голдина , 2010. С. 43). Определение источника сырья осложняется тем, что ископаемая смола как балтийского происхождения, так и из Поднепровья относится к одному виду янтаря – сукциниту ( Gröhn , 2013. S. 181; Kosmowska-Ceranowicz , 2017. P. 16). Таким образом, решение этого вопроса требует дальнейшего изучения.

* * *

Анализ янтарных бус VI–VII вв. с территории Восточной Европы позволяет сделать ряд важных выводов. Морфологические особенности изделий этого периода (характерная грубая обработка, неправильная форма, трещиноватость) существенно отличают их от бус предшествующего времени и являются определенным хроноиндикатором. Распространение янтарных украшений в VI– VII вв., вероятно, осуществлялось по водной неманско-березанской трассе, связывавшей Прибалтику с Восточной Европой, в обход нестабильных регионов Средней Европы.

При этом нельзя исключать и значимость культурных контактов, например, между балтскими племенами и населением Поднепровья. Как отмечал Б. Конт-ны, янтарь мог попадать в Причерноморье через сложную систему многоступенчатой торговли и обмена, где «промежуточные обладатели янтарных украшений» приобретали янтарь не только для собственного использования, но и для дальнейшей передачи ( Kontny , 2017. P. 130). Такая модель распространения янтаря может также объяснить, почему он в большом объеме известен на памятниках, географически удаленных от источника сырья.

Уменьшение обнаруженного количества янтаря в Прибалтике может иметь разные причины, но археологические материалы не подтверждают полного

Рис. 2 (с. 88). Распространение янтарных бус в VI–VII вв.

1 – ольштынская группа; 2 – эльблонгская группа; 3 – распространение янтаря на территории Литвы в V – конце VI в. (по: Bliujienė , 2011); 4 – Демидовка (г.); 5 – Вежки (г.); 6 – Никодимово (г.); 7 – Хотыщи (?); 8 – Шевченково (к.); 9 – Гапоново (к.); 10 – Новосуд-жанский (к.); 11 – Суджа-Замостье (к.); 12 – Куриловка (к.); 13 – Фанасеева (к.); 14 – Черкасская Конопелька (к.); 15 – Пожня (к.); 16 – Коломацкий район (к.); 17 – Коропово (к.); 18 – Мохнач (м.); 19 – Колосковский (к.); 20 – Хитцы (к.); 21 – Хацки (к.); 22 – Балаклея (м.); 23 – Пастырский (к., г.); 24 – Лучистое (м.); 25 – Суук-Су (м.); 26 – Скалистое (м.); 27 – Чу-фут-Кале (м.); 28 – Эски-Кермен (м.); 29 – Дюрсо (м.); 30 – Пашковский (м.)

г. – городище; к. – клад; м. – могильник прекращения торговли этим сырьем в южном направлении. Трансформация форм янтарных бус в рассматриваемый период, вероятно, отражает не только изменения технологий обработки и эстетических предпочтений, но и перестройку системы торговых связей в условиях эпохи Великого переселения народов.

Альтернативная гипотеза о местном происхождении янтаря из месторождений Правобережной Украины требует дальнейшей проверки на основе комплексных анализов и формирования репрезентативной базы данных для точного определения источников сырья, что сопряжено с многочисленными трудностями, связанными с особенностями древней обработки материала, разной степенью его сохранности и преобразованиями химического состава под воздействием окружающей среды.