Пути совершенствования реабилитационной тактики при шизофрении с риском развития негативного симптомокомплекса

Автор: Корнетова Елена Георгиевна, Микилев Ф.Ф., Семке А.В., Лебедева В.Ф., Павлова О.А., Мальцева Ю.Л., Каткова М.Н., Горбацевич Л.А.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 3 (92), 2016 года.

Бесплатный доступ

В рамках технологии персонализированной терапии больных шизофренией с риском развития негативного симптомокомплекса были разработаны реабилитационные подходы к данной группе пациентов на основании выделения конституциональных характеристик больных для прогноза течения заболевания и индивидуально-ориентированной лечебно-реабилитационной тактики. Сочетание терапии заболевания у данной категории пациентов атипичными антипсихотиками, предложенных психотерапевтических мероприятий и психосоциальной интервенции показало большую эффективность, чем традиционное лечение конвенциональными нейролептиками в комбинации с рациональной психотерапией. Применение технологии персонализированной терапии больных шизофренией с риском развития негативного симптомокомплекса позволяет оптимизировать и осуществлять индивидуально-направленную специализированную психиатрическую помощь данной группе пациентов и может стать моделью для разработки аналогичных технологий при других психических и поведенческих расстройствах.

Шизофрения, негативные нарушения, технология персонализированной терапии, антипсихотики, психотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14295935

IDR: 14295935 | УДК: 616.895.8:615.851

Текст научной статьи Пути совершенствования реабилитационной тактики при шизофрении с риском развития негативного симптомокомплекса

Введение . Шизофрения с преобладанием негативных нарушений, являясь непрерывным процессом, требует качественно иного по сравнению с эпизодическими вариантами с позитивной симптоматикой подхода для разработки стратегии персонализированной терапии в силу выраженных эмоционально-волевых нарушений, что сказывается на адаптации больных [5, 6]. На основании изученного комплекса клинико-психопатологических, клинико-динамических, клинико-конституциональных закономерностей и адаптационных возможностей пациентов, страдающих шизофренией с формированием первичных негативных нарушений, в рамках технологии персонализированной терапии больных шизофренией с риском развития негативного симптомокомплекса [9] были разработаны реабилитационные основы для данной группы пациентов. Ключевым подходом в технологии является выделение конституциональных характеристик больных для прогноза течения заболевания [3, 4] с созданием индивидуально ориентированной тактики терапии. Использование клинико-конституционального метода позволяет уже на ранних этапах заболевания у лиц, имеющих патогномоничные для негативных нарушений конституциональные характеристики, такие как астенический сома-тотип и множественные регионарные морфологические дисплазии, проводить целенаправленную интервенцию, направленную на стабилизацию течения шизофренического процесса и повышение адаптационного потенциала.

В данной работе мы приводим обобщение основных направлений реабилитации, использованных нами при ведении больных с изучаемым расстройством.

Целью исследования являлась разработка персональной лечебно-реабилитационной программы для пациентов, имеющих риск развития негативного симптомокомплекса в рамках шизофрении, с целью повышения эффективности интервенции и снижения социальных последствий болезни на основе оценки комплекса конституционально-морфологических характеристик больных.

Материалы и методы. Была проанализирована эффективность предложенного подхода на примере 20 пациентов (14 мужчин – 70 % и 6 женщин – 30 %), страдающих шизофренией с формированием негативной симптоматики, в сравнении с терапией конвенциональными нейролептиками в сочетании с рациональной психотерапией также для 20 больных (15 мужчин – 75 % и 5 женщин – 25 %). В обеих выборках возраст лиц, включенных в исследование, находился в пределах 18–65 лет (27,1±1,2 и 27,3±1,3 года соответственно), все пациенты принадлежали к европеоидной расе. Сравниваемые выборки не имели достоверных различий по полу и возрасту, клиническая картина в них была преимущественно представлена отдельными проявлениями потери влечений и интересов, бездеятельности и бесцельности в поведении, самопоглощенности и социальной аутизации; постепенным появлением апатии, обеднением речи, гипоактивности, эмоциональной сглаженности, пассивности, отсутствием инициативы и обеднения невербального общения, снижением социальной, учебной или профессиональной продуктивности на фоне отчетливых изменений преморбидной личности. Длительность наблюдения составила 6 недель. Все пациенты проходили лечение в отделении эндогенных расстройств ФГБУ «НИИ психического здоровья» (Томск).

Реабилитационные мероприятия проводились стационарно в рамках «Технологии персонализированной терапии больных шизофренией с риском развития негативного симптомо-комплекса». При проведении исследования были соблюдены принципы информированного согласия Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, исследование одобрено Локальным независимым этическим комитетом НИИ психического здоровья (протокол № 88 от 14 марта 2016 г.; дело № 88/3.2016).

В качестве основных методов исследования использовались клинико-психопатологический, клинико-динамический, клинико-катамнес-тический, клинико-конституциональный, клинико-терапевтический и статистический.

В качестве инструментов исследования использовались модифицированный вариант Базисной карты, стандартизированного описания больного шизофренией и родственника [7], Шкала позитивных и негативных синдромов (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) [13], Шкала общего клинического впечатления (Clinical Global Impression – CGI) [12]. Проводилось антропометрическое обследование пациентов по методике В. В. Бунака [1].

Статистический анализ полученных данных с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок, позволяющего провести оценку различий величин средних значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону, метод «Хи-квадрат» (χ2) для оценки значимости различий распространенности в группах, U-критерий Манна-Уитни для сравнения независимых выборок.

Результаты исследования и их обсуждение . Рассматривая шизофрению как мульти-факториальный клинический феномен, который тесно взаимосвязан с рядом биопсихосоциаль-ных параметров, основным реабилитационным принципом мы считали комплексность оказания помощи. Поэтому процесс реабилитации мы строили по нескольким направлениям.

Первым, базисным направлением в реабилитации больных шизофренией с формированием негативной симптоматики в клинической картине была психофармакотерапия, а так как негативные нарушения чаще отличаются хроническим течением, главный принцип терапии заключался в выборе препарата для длительного применения.

Уже в первые дни лечения проводился подбор препарата, а важными факторами в этом процессе были максимальная эффективность для лечения данного пациента, в том числе с учетом его клинико-конституциональных характеристик, высокая безопасность, минимальная выраженность побочных явлений, удобство применения и доступность при длительной терапии. Фармакологическими средствами, удовлетворявшими большинству этих требований, были атипичные антипсихотики – рисперидон, кветиапин, оланзапин. Выбор дозировки определялся клинической картиной, антропометрическими характеристиками больных и индивидуальной переносимостью. Стойкий эффект лечения отмечался с 4-й недели терапии.

Другим направлением в реабилитации больных была психотерапия, которая имела несколько векторов направленности.

Семейная психотерапия строилась на основе работы с выявленной дисфункцией в семейных взаимоотношениях с использованием персонологического подхода [8]. Анализировалось влияние семейной обстановки, начиная с раннего детского возраста. Отдельно рассматривалось воспитание с точки зрения нарушения эмоциональных связей, опеки и его противоречивости. Большое внимание уделялось выявлению и осознанию ближайшим окружением больного влияния семейной обстановки и воспитания на его социальные навыки, ролевое положение, способности коммуникации. Если пациент состоял в браке, то проводился тренинг ролевой коммуникации не только между ним и его супругом(ой), но и с их родителями. Данный вид психотерапии включал работу как со всей семьей, так и с отдельными ее членами. Это диктовалось необходимостью разъяснения каждому из них смысла расстройства, роли каждого из окружающих в помощи пациенту. Благодаря психотерапевтическому воздействию удавалось проводить изменение внутрисемейных взаимодействий, способов выражения эмоциональных реакций.

В результате происходило положительное влияние на ресурсы семьи с уменьшением бремени заботы о пациенте с шизофренией. При успешной работе, в условиях активности семейного окружения, больной из объекта и источника конфликтов превращался в равноправного члена семьи. Негативные, поведенческие и когнитивные нарушения переставали рассматриваться окружающими с «обвиняющей» позиции, а принимались как новая особенность родного им человека и учитывались в повседневной жизни. Это приводило к тому, что члены семьи, с одной стороны, переставали проецировать на больного свои представления и переживания, с другой – сами помогали ему преодолевать ощущение болезни и связанные с ней последствия, что способствовало также развитию ресурсов для социальной и трудовой адаптации.

Другим вектором приложения служила когнитивно-поведенческая психотерапия, базировавшаяся на современных интеллектуальных моделях принятия систематизированных персонализированных терапевтических решений [11]. Обязательным условием ее проведения было предоставление больным информации об имеющемся у них расстройстве, его распространенности, клинических симптомах, особенностях течения, прогнозе. Давались основные сведения о лекарственных препаратах, механизмах их действия, показаниях, безопасности применения и возможных побочных эффектах. На этой информации также акцентировалось внимание родственников, так как необходимо было принимать решение о длительном приеме лекарств, проводилась оценка возможности пациента и его окружения обеспечивать строгое выполнение предписаний врача относительно рекомендованного препарата. Кроме того, регулярно проводился тренинг существовавших повседневных проблем. Совершенствовались способы их преодоления, формировались и обсуждались методы совладания с неблагоприятными жизненными событиями. Важным направлением также было моделирование возможных стрессоров с разработкой плана их преодоления при использовании уже полученных навыков.

Терапия самовыражением [2] включала в себя различные тренинги творческих способностей, с мобилизацией существующих у больных ресурсов. Несмотря на формирующиеся негативные нарушения, у многих больных проявлялся интерес к данному виду психотерапии. Тренинг не вызывал негативизма, пациенты стремились поделиться своими достижениями с врачом, развить творческие навыки.

Не менее важным направлением в реабилитации была психосоциальная терапия [10]. Основное внимание в данном случае уделялось тренингу и совершенствованию социальных навыков пациентов. Он заключался в расширении круга восприятия и межличностного общения. Это позволяло повысить способность больных к адаптации в обществе, самостоятельно формировать и поддерживать социальные контакты. В результате у пациентов повышались адаптационные возможности в сфере социально-трудовой адаптации.

Таким образом, реабилитационный процесс через разнообразие его направлений интегрировался в единый комплекс мероприятий для клинической и социальной стабилизации проявлений шизофрении с формированием негативной симптоматики. Применяя реабилитационные программы, мы главным образом руководствовались персонализированным подходом и существовавшими терапевтическими и реабилитационными возможностями в каждой конкретной ситуации.

Инструментами для оценки эффективности реабилитационных мероприятий, проведенных в рамках представленной технологии, были шкалы CGI и PANSS.

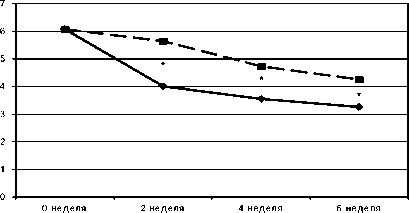

Средние показатели тяжести состояния больных по шкале CGI до начала лечения были 6,07±0,3 балла в основной группе и 6,08±0,4 балла в контрольной группе (рис. 1). Контроль состояния проводился через 2, 4 и 6 недель от начала реабилитации. К окончанию 2-й недели лечения у пациентов основной группы произошло снижение среднего суммарного балла по шкале CGI до 4,01±0,5 балла против 5,65±0,3 балла в контрольной группке (p<0,001). К 4-й неделе лечения наблюдалось дальнейшее улучшение состояния в обеих группах. Однако средний суммарный показатель CGI в основной группе (3,55±0,7) оставался достоверно ниже (p<0,001), чем в контрольной группе (4,74±0,5). Эта же тенденция сохранилась и к концу наблюдения. Средний суммарный балл по шкале CGI в основной группе составил 3,27±0,8 балла против 4,25±0,6 балла в контрольной группе (p<0,001).

• Основная группа —■ Контрольная группа

Рис. 1 . Динамика состояния больных в процессе реабилитации по шкале CGI Примечание . * – Данные с достоверностью p<0,001.

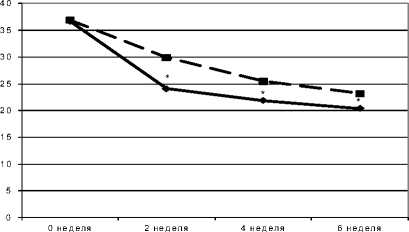

Оценка динамики выраженности негативного синдрома по PANSS проводилась в те же сроки, что и по шкале CGI (2, 4 и 6 недель от начала реабилитации) (рис. 2). Средний суммарный балл выраженности негативного синдрома по шкале PANSS до начала реабилитационных мероприятий у пациентов основной группы составил 36,7±1,6 балла против 36,9±1,7 балла в контрольной группе. Субъективно больные основной и контрольной групп отмечали у себя улучшение общего тонуса, самочувствия и повышения активности к концу 1-й недели лечения. При шкальной оценке динамики негативных симптомов (PANSS) после 2 недель реабилитационных мероприятий выявлено снижение среднего балла в основной группе до 24,1±1,4 балла и до 29,9±2,1 балла в контрольной группе (p<0,001). Дальнейшая динамика также показала преимущество предложенного подхода для реабилитации больных шизофренией с формированием негативных нарушений. К концу 4-й недели реабилитации средний суммарный показатель по шкале PANSS в основной группе составил 21,9±1,5 балла, что достоверно меньше (p<0,001), чем в контрольной группе – 25,5±1,8 балла. По окончании наблюдения (6 недель) отмечено снижение выраженности негативных симптомов до 20,4±1,9 балла в основной группе и до 23,2±1,8 балла в контрольной группе. Данное различие также является статистически значимым (p<0,001).

О сновная груп па 1 ■ Контрольная группа

Рис. 2. Динамика негативных нарушений у больных шизофренией по PANSS

Примечание . * – Данные с достоверностью p<0,001.

Заключение. Таким образом, сочетание в терапии шизофрении с формированием первичных негативных нарушений атипичных антипсихотиков, предложенных психотерапевтических мероприятий и психосоциальной терапии показало большую эффективность, чем традиционное лечение конвенциональными нейролептиками в комбинации с рациональной психотерапией. Применение технологии персонализированной терапии больных шизофренией с риском развития негативного симптомоком-плекса позволяет оптимизировать и осуществ- лять индивидуальную направленность специализированной психиатрической помощи данной группе пациентов и может стать моделью для разработки аналогичных технологий при других психических и поведенческих расстройствах.

Список литературы Пути совершенствования реабилитационной тактики при шизофрении с риском развития негативного симптомокомплекса

- Бунак В.В. Антропометрия. Практический курс. -М.: Учпедгиз, 1941. -367 с.

- Бурно М.Е. Клиническая психотерапия. -М.: Академический проект, ОППЛ, 2000. -719 с.

- Корнетов Н.А. Концепция клинической антропологии в медицине//Бюллетень сибирской медицины. -2008. -Т. 7, № 1. -С. 7-31.

- Корнетов Н.А., Корнетова Е.Г., Семке А.В. Патент (ru) № 2188577 C1. Способ прогнозирования негативных клинических проявлений в течении шизофрении. № 2001113341/14: заявл. 14.05.2001; Опубл. 10.09.2002. Бюл. № 25. -12 с.

- Лобачева О.А. Иммунные механизмы в системе адаптациогенеза при шизофрении//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2009. -№ 5 (56). -С. 35-39.

- Лобачева О.А., Ветлугина Т.П., Семке А.В. Иммунологические критерии прогноза эффективности антипсихотической терапии больных шизофренией//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 1 (76). -С. 66-70.

- Рицнер М.С., Логвинович Г.В., Корнетов Н.А., Красик Е.Д., Залевский Г.В. Базисная карта стандартизированного описания пробанда и родственника. -Томск, 1985.

- Семке В.Я., Корнетов А.Н. Персонологический подход к оценке депрессивных расстройств в соматическом стационаре: от медицинской психологии к клинической практике//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2010. -№ 3. -С. 17-19.

- Корнетова Е.Г., Семке А.В., Микилев Ф.Ф., Гуткевич Е.В. Технология персонализированной терапии больных шизофренией с риском развития негативного симптомокомплекса: медицинская технология. -Томск: «Иван Федоров», 2016. -24 с.

- Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Долныкова А.А., Шмуклер А.Б. Программа тренинга когнитивных и социальных навыков (ТКСН) у больных шизофренией//Социальная и клиническая психиатрия. -2007. -Т. 17, вып. 4. -С. 67-77.

- Янковская А.Е., Корнетов Н.А., Корнетов А.Н., Казанцева Н.В. Систематизация когнитивно-бихевиоральных вмешательств при организационном стрессе в целях использования в интеллектуальной системе ИМСЛОГ//Вестник Томского государственного университета. -2010. -№ 341. -С. 191 -194.

- Guy W. Ed. ECDEU Assessment Manual for psychopharmacology. Revised. -Rockville, Md.: National Institute of Mental Health, 1986.

- Kay S.R., Opler L.A., Fiszbein A. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia//Schizophr. Bull. -1987. -Vol. 13, № 2. -P. 261-276.