Пути улучшения результатов комплексного лечения больных с неспецифической эмпиемой плевры

Автор: Ясногородский О.О., Шулутко А.М., Качикин А.С., Талдыкин М.В., Кернер Д.В., Гандыбина Е.Г., Насиров Ф.Н., Винарская В.А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (30), 2013 года.

Бесплатный доступ

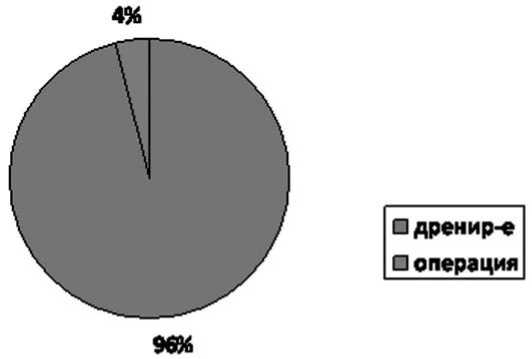

Представлены результаты лечения 4483 больных с НЭП, госпитализированных в торакальное отделение 61 ГКБ за 35 лет (1977-2011 гг.). Дре- нирование явилось единственным методом лечения для 4307 больных (96,1%), хирургическим вмешательствам подвергнуты 176 (3,9%). Из 176 оперированных больных «традиционная» операция выполнена 116 больным (65,9%), плеврэктомия с декортикацией легкого из мини-доступа с видеосопровождением - 5 (2,8%), видеоторакоскопическая (ВТС) санация - 55 (31,3%). С внедрением видеотехнологий количество «традиционных» операций резко уменьшилось. С 1997 г. выполнено лишь 14 «традиционных» операций (19%), доля видеосопровождаемых операций составила более80%. За последние 5 лет (2006-2011 гг.) выполнялись только ВТС-санации. Внедрение малоинвазивных технологий, позволило сократить количе- ство высокоторавматичных «традиционных» операций, что привело к улучшению результатов лечения НЭП. Методом выбора при лечении НЭП в настоящее время является ВТС-санация полости эмпиемы. Общая летальность при НЭП уменьшилась с 4,9% (1977-1996) до 3,2% (1997-2011). Для ВТС-санаций применяли следующие ТХИ: СО 2-лазер, АУК, плазменные аппараты.

Со2-лазер, аук, плазменные аппараты

Короткий адрес: https://sciup.org/142211077

IDR: 142211077 | УДК: 616-089:

Текст научной статьи Пути улучшения результатов комплексного лечения больных с неспецифической эмпиемой плевры

Key word:

Публикации последних десятилетий [1, 2, 4, 5, 8] и наши наблюдения, свидетельствуют о росте количества пациентов с неспецифической эмпиемой плевры (НЭП). Так, если за двадцатилетний период, с 1977 по 1996 г., в торакальное отделение 61 городской клинической больницы госпитализировано 1882 больных НЭП, то за последние 15 лет, с 1997 по 2011 г. – уже 2601.

Лечение НЭП остается одной из серьезных проблем легочной хирургии, несмотря на успехи современной медицины, так как летальность среди этих больных, по данным многих авторов, остается высокой, достигая 29% [1, 5, 6]. Кроме того, многими авторами по-прежнему выполняются травматичные традиционные вмешательства от торакостомии [5, 9] до плеврэктомии с декортикацией легкого, сопровождающиеся вы- соким уровнем послеоперационных осложнений и летальности [6].

Материалы и методы

В основе нашего исследования – результаты лечения 4483 больных с НЭП, госпитализированных в торакальное отделение 61 ГКБ за последние 35 лет (1977–2011 гг.). Возраст больных от 15 до 87 лет. Мужчин было 3493 (78%), женщин – 990 (22%). Большинство больных (63%) переведено из терапевтических стационаров в связи с безуспешностью консервативного лечения в сроки от 1 до 2 месяцев от начала болезни.

Распределение больных по полу и возрасту (n = 4483)

Таблица 1

|

Возраст |

15–19 |

20–29 |

30–39 |

40–49 |

50–59 |

60–69 |

70–79 |

80–87 |

Всего |

% |

|

Мужчины |

136 |

396 |

793 |

851 |

502 |

376 |

295 |

144 |

3493 |

78 |

|

Женщины |

19 |

81 |

198 |

268 |

198 |

113 |

67 |

46 |

990 |

22 |

|

Итого |

155 |

477 |

991 |

1119 |

700 |

489 |

362 |

190 |

4483 |

100 |

Эмпиема плевры наблюдалась чаще справа – у 2471 (55%) больных.

Распределение больных по виду эмпием плевры, соответственно тяжести течения заболевания и принятой в клинике классификации, представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение больных по виду эмпием плевры (n=4483)

|

Вид эмпиемы плевры |

«Простая» эмпиема плевры |

Эмпиема плевры с деструкцией легочной ткани |

|

Ограниченная эмпиема |

452 |

899 |

|

Распространенная эмпиема |

968 |

2164 |

|

Итого |

1420 |

3063 |

Распределение больных по виду эмпием плевры и методам лечения представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение больных по виду эмпием плевры и методам лечения (n=4483)

|

Метод лечения |

Вид эмпиемы плевры |

Итого |

|

|

«Простая» эмпиема |

Эмпиема с деструкцией |

||

|

дренирование, аспирация, лаваж |

1448 |

2859 |

4307(96,1%) |

|

видеоторакоскопи-ческая санация |

11 |

44 |

55(1,2%) |

|

минидоступ, видеоасситенция |

1 |

4 |

5(0,1%) |

|

традиционная операция |

35 |

81 |

116(2,6%) |

|

всего |

1495 |

2988 |

4483 |

За весь период наблюдения отмечается неуклонный рост количества госпитализированных больных с НЭП.

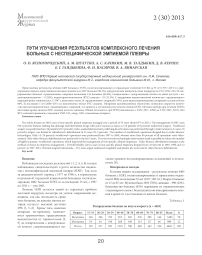

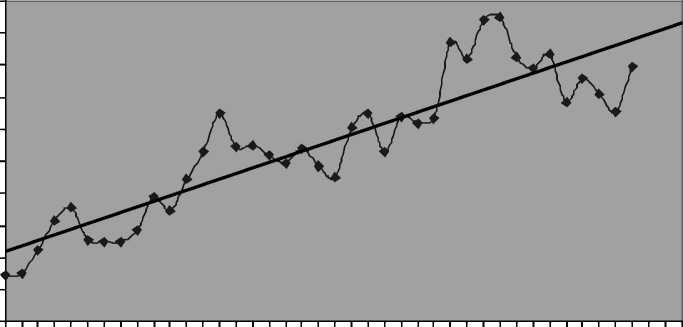

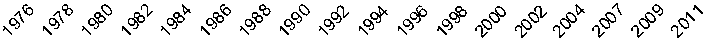

Динамика увеличения количества госпитализированных больных эмпиемой плевры на протяжении последних 35-ти лет представлена на рис. 1, 2.

Причем рост числа больных с НЭП происходил преимущественно за счет увеличения эмпием с деструкцией легочной ткани.

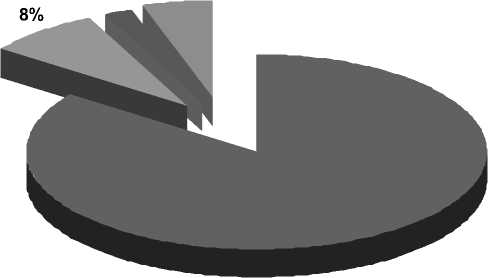

Среди наблюдавшихся больных у 3812 (85%) эмпиема плевры явилась осложнением острых и хронических заболеваний легких, у 358 (8%) эмпиема плевры была связана с травмой, у 90 (2%) оказалась следствием онкологических заболеваний и у 224 (5%) осложненила течение внелегочных заболеваний: деструктивного панкреатита – у 90 больных (2%), поддиафрагмального абсцесса – у 45 (1%), паранефрита – у 31 (0,8%), спонтанного разрыва пищевода – у 12 больного (0,3%) (рис. 3).

По этиологическому фактору в структуре НЭП наиболее часто встречаются мета- и парапневмонические эмпиемы.

Среди выявленной микробной флоры у обследованных 1500 больных превалировали стафилококк – у 384 (25,6 %) и синегнойная палочка – у 320 (21,4 %), протей – у 126 (8,4 %); у 111 больных возбудителями эмпиемы плевры были другие микроорганизмы (кишечная палочка, клебсиелла и т.д.); у 559 при микробиологическом исследовании не было выявлено роста микрофлоры, что обусловлено, вероятно, стартовой антимикробной терапией, аутолизом микроорганизмов в гнойной жидкости и гибелью анаэробной флоры при обычных методиках посева (рис. 4).

Дренирование, фракционный лаваж полости эмпиемы, постоянная активная аспирация явились единственным и окончательным методом лечения для 4307 больных (96,1%), тем или иным хирургическим вмешательствам подвергнуты 176 (3,9 %).

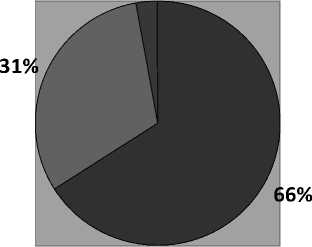

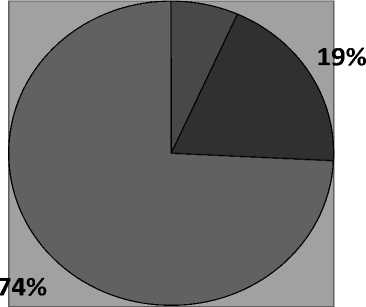

Из 176 оперированных больных «традиционная» операция выполнена 116 больным (65,9%), плеврэктомия с декортикацией легкого из мини-доступа с видеосопровождением – 5 (2,8%), видеоторакоскопическая санация – 55 (31,3%).

Основным методом лечения НЭП был и остается дренирование плевральной полости с активной аспирацией и фракционным лаважом (94,6% в период 1977–1996 гг. и 97,2% – 1997–2011 гг.).

Вместе с тем существенно изменилась структура операций: до 1997 года по поводу НЭП производились только «традиционные» операции – плеврэктомия (плевролобэктомия) с декортикацией легкого, плевропульмонэктомия из стандартного доступа, с внедрением видеотехнологий количество «традиционных» операций резко уменьшилось. С 1997 г. выполнено лишь 14 «традиционных» операций, что составило 19% от общего числа операций, доля видеосопро-вождаемых операций составила более 80%, в основном за счет видеоторакосколических (ВТС) санаций. При этом за последние 5 лет (2006–2011 гг.) выполнялись только ВТС-санации (55).

Малоинвазивные операции и разработанная в клинике тактика лечения НЭП позволили улучшить результаты лечения. Среднее число ежегодно выписываемых больных с остаточной полостью до 2006 года составляло 20 человек, за последние пять лет – 21, т.е. существенно не изменилось, что свидетельствует о том, что качество лечения НЭП не ухудшилось, а общая летальность при НЭП снизилась: с 4,9% в период с 1977 по 1996 г. до 3,2% (1997–2011 гг.). Причем, общая летальность снизилась за счет уменьшения послеоперационных осложнений и числа смертельных исходов оперативного лечения. Если в период времени с 1977 г.

Рис. 1. Динамика увеличения количества больных эмпиемой плевры за последние 35 лет (1977–2011)

Рис. 2. Динамика увеличения количества больных эмпиемой с деструкцией легочной ткани за последние 35 лет (1977–2011)

плевры, при острой эмпиеме плевры толщина висцеральной плевры, не препятствующей расправлению легкого, не превышает 5–6 мм [11]. Таким образом, толщина париетальной плевры до 2 см соответствует толщине висцеральной плевры, не препятствующей расправлению легкого, что дает основания выбрать рациональную тактику лечения.

Отсутствие тенденции к расправлению легкого при активном поступлении воздуха по плевральному дренажу является показанием к временной эндобронхиальной окклюзии бронха (ВЭОБ), несущего свищ (дренирующего бронха).

За 5–7 дней дренирования плевральной полости с активной аспирацией оценивается тенденция к реэкспансии легкого. Выбор дальнейшей тактики лечения может быть схематично представлен следующим образом:

«Простая» НЭП + толщина пар. п. ↓ 2 см → дренирование с активной аспирацией

«Простая» НЭП + толщина пар. п. ↑ 2см → ВТС; декортикация из минидоступа с VA

НЭП с дестр. + толщина пар. п. ↓ 2 см → ВЭОБ, дренирование с активной аспирацией

НЭП с дестр. + толщина пар. п. ↑ 2 см → ВТС или ВТС + ВЭОБ; декортикация из минидоступа с VA + ВЭОБ

При больших размерах полости эмпиемы предпочтительнее ВТС-санация, так как возможны свободные манипуляции в замкнутой полости, при небольших размерах полости эмпиемы

по 1996 г., когда применялись только высокотравматичные «традиционные» операции, послеоперационная летальность достигала 19,5% [10], то после малоинвазивных ВТС-санаций летальных исходов не наблюдалось.

Эволюция выбора хирургической тактики лечения НЭП обусловлена рядом факторов: внедрение видеотехнологий, создание новых термических хирургических инструментов (ТХИ), появление возможности более широкого применения в диагностике компьютерной томографии (КТ).

КТ позволяет определить состояние париетальной плевры (пар. пл.), а именно: ее толщину, которая коррелирует с толщиной висцеральной плевры. Толщина париетальной плевры обычно в 3–4 раза больше толщины висцеральной показана декортикация легкого из ми-ниторакотомического доступа с видеоассистенцией.

Хроническая эмпиема с ригидной санированной полостью без тенденции к реэкспансии легкого + толщина пар. п. значительно ↑ 2 см → традиционная операция.

Для временной эндобронхиальной окклюзии дренирующего бронха использовали поролоновые обтураторы (рис. 11).

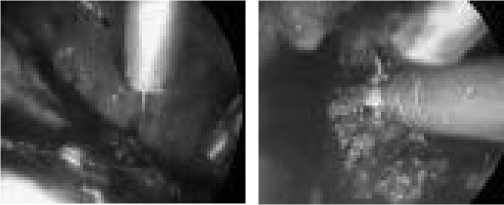

Для ВТС использовались следующие ТХИ: СО2-лазер, АУК (аргонусиленная коагуляция), плазменные аппараты. Вследствие наибольшей универсальности (возможность разделять, вапоризировать, коагулировать ткани) и большей эффективности преимущество для ВТС-санации НЭП среди ТХИ имеют плазменные аппараты [3], прежде всего система PlasmaJet (PJS).

3%

2% 5%

85%

пневмония травма онкология другие

стандарт.

ВТС минидоступ

Рис. 6. Структура операций за весь период наблюдения (1977-2011 гг.)

37,2%

Рис. 3. Причины возникновения эмпиемы плевры (n = 4483)

стафилококк

синегнойная палочка

25,6%

протей

7,4% 8,4%

21,4%

другие микроорганизмы (кишечная палочка, клебсиелла)

рост микроорганизмов не выявлен

Рис. 4. Возбудители эмпиемы плевры

Рис. 7. Методы хирургического лечения НЭП, применявшиеся в периоды с 1977 по 1996 и с 1997 по 2011 гг.

Рис. 5. Соотношение хирургических методов лечения НЭП за весь период наблюдения (1977–2011 гг.)

7%

минидоступ стандарт. ВТС

Рис. 8. Структура операций за период 1997-2011 гг.

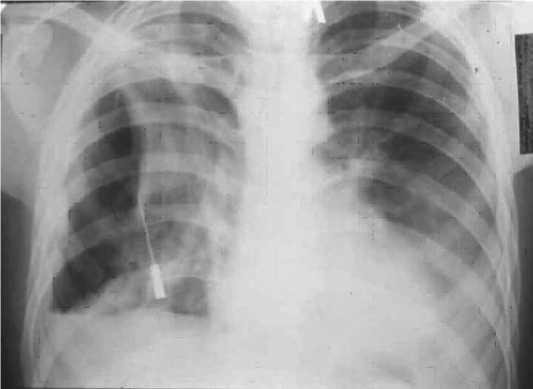

Рис. 9. Эмпиема плевры с деструкцией легочной ткани до ВЭОБ

Рис. 14. Частичный бескровный Рис. 15. Коагуляция альвеоляр-пневмолиз ных фистул

Основными целями применения ТХИ при санации эмпиемы плевры являются:

– вапоризация фибринных наложений и гнойно-некротических масс, фиброзно измененной висцеральной плевры;

– частичный пневмолиз;

– коагуляция мелких бронхиальных и бронхиолоальвеолярных свищей;

– гермитизация деплевризированной поверхности легкого после механической декортикации;

– стерилизация плевральной полости.

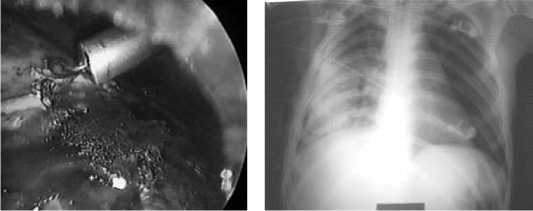

На рис. 14–16 показаны этапы ВТС-санации полости эмпиемы с помощью PJS.

Рис. 11. Ригидная бронхоскопия: поролоновый обтуратор в нижнедолевом бронхе

Рис. 13. Эмпиема плевры с деструкцией легочной ткани до операции (ВТС с применением PJ)

Рис. 10. Ригидная бронхоскопия: идентификация дренирующего бронха с помощью красителя Trеpan blue, введенного в плевральный дренаж

Рис. 12. Эффективная ВЭОБ (правое легкое расправилось)

Рис. 17. Рентгенограмма больного после операции: практически полная реэкспансия легкого

Рис. 16. Вапоризация фибрин-ных наложений и фиброзно измененной висцеральной плевры

-

1. Основным методом лечения НЭП является дренирование полости эмпиемы с постоянной аспирацией и фракционным лаважом.

-

2. Внедрение малоинвазивных технологий, позволили изменить тактику лечения НЭП, сократить количество вы-сокоторавматичных «традиционных» операций, что привело к улучшению результатов. Методом выбора при лечении НЭП в настоящее время является ВТС санация полости эмпиемы.

-

3. Использование КТ органов грудной клетки в диагностическом алгоритме дает объективные критерии выбора тактики лечения НЭП.

-

4. Высокоэнергетические термические хирургические инструменты могут эффективно применяться при видеоторако-скопической санации неспецифической эмпиемы плевры.

-

5. Наиболее эффективными термическими хирургическими инструментами являются плазменные хирургические установки с набором плазмотронов, адаптированных к торакоскопии (система Plasmajet).

Список литературы Пути улучшения результатов комплексного лечения больных с неспецифической эмпиемой плевры

- Левин А.В., Самуйленков А.М., Цеймах Е.А., Зимонин П.Е. Эмпиема плевры: консервативная терапия, экстракорпоральные методы детоксикации, эндоскопические методы//Туберкулез и болезни легких. 2009. №9. С. 3-11.

- Шулутко А.М., Овчинников А.А., Ясногородский О.О., Мотус И.Я.//Эндоскопическая торакальная хирургия. М.: Медицина, 2006. 390 с.24

- Шулутко А.М., Качикин А.С., Ясногородский О.О., Талдыкин М.В., Гандыбина Е.Г., Семиков В.И., Винарская В.А. Использование плазменного скальпеля в торакальной хирургии//Московский хирург. журнал. 2011. №5 (21). С. 39-44.

- Ясногородский О.О. Видеосопровождаемые интраторакальные вмешательства//Автореф. дис..д-ра мед. наук. М., 2000.31 с.

- Achmed A.E., Yacoub T.E. Empyema thoracic.//Clin. Med.Insights. Circ. Respir. Pulm. Med. 2010. jun. 17, 4. P. 1-8.

- Grijalva C.G., Zhu Y., Nuorti J.P., Griffin M.R. Emergence ofparapneumonic emryema in the USA.//Thorax. 2011. Aug. Vol. 66(8).P. 649-650.

- Manunga J., Olak J. Is thoracoscopic decortication sufficientfor the treatment of empyema?//Am. Surg. 2010. Okt. Vol. 76(10).P. 1050-1054.

- Renner H., Gabor S. et al. Is aggressive surgery in pleuralempyema justified?//Europ. j. Cardiothorac. Surg. 1998. Vol. 14.P. 117-122.

- Wait M. A., Bechles D.L., Hotze M. Thoracoscopic management of empyema thoracis.//J. Minim. Access. Surg. 2007. Okt. -Dec. Vol. 3(4). P. 141-148.

- Лукомский Г.И. Общие принципы лечения неспецифических гнойных деструктивных процессов в легких и плевры//Cб. научных трудов МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. М., 1983. C. 68-75.

- Цыбусова Т.Н. Острые и хронические неспецифические гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры в хирургии. 2008. 208 с.