Работа и семья: гендерное неравенство в распределении денег и времени

Автор: Хоткина З.А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социально-экономические проблемы семей

Статья в выпуске: S1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется взаимосвязь между семьёй и работой, а также вопросы гендерного неравенства, которое существует в основных сферах жизнедеятельности женщин и мужчин. В качестве индикаторов неравенства в этих сферах использованы показатели гендерного разрыва, которые в сфере труда измеряются в основном деньгами, а в семье - временем. Особое внимание уделено гендерному разрыву в оплате труда (ГРОТ), как наиболее признанному маркеру экономического гендерного неравенства. Показано, что его величина и динамика в значительной степени детерминирована факторами, связанными с семьёй. Когда успехи женщин в профессиональной деятельности и застой в семейной сфере вошли в явное противоречие, которое далее нельзя было игнорировать, это привело к переформатированию концепции гендерного равенства. Если ранее она касалась вопросов труда, доходов, политических и других прав женщин, то теперь она стала включать также проблемы неравенства в распределении домашнего труда и семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. На примере изменений в документах Международной организации труда (МОТ) прослежены этапы развития концепции гендерного равенства и поворот, сделанный к признанию важной роли семейных обязанностей для работников, занятых в экономике. В статье сравниваются данные статистики и результаты российских и международных исследований по вопросам неравенства в семье и на работе. Выявляются общие черты и закономерности влияния семейных факторов на величину ГРОТ, а также особенности динамики заработных плат женщин и мужчин в разных странах. Проведены некоторые параллели между исследованиями нобелевского лауреата по экономике 2023 г. Клаудии Голдин и работами российских авторов. Результаты анализа взаимосвязи семьи и работы позволили сделать рекомендации для доработки Национального проекта «Семья».

Работа, семья, гендерное неравенство, гендерный разрыв в оплате труда, домашний труд, семейные обязанности

Короткий адрес: https://sciup.org/143183035

IDR: 143183035 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-147-160

Текст научной статьи Работа и семья: гендерное неравенство в распределении денег и времени

Большинство женщин в мире и России хотят работать и иметь семью, и такая возможность у них обычно есть. Однако их положение в сферах труда и семьи в значительной мере отличается от ситуации коллег и партнёров мужчин. Об этом свидетельствует факт вручения Нобелевской премии по экономике в 2023 г. К. Голдин за исследования «положения женщин на рынке труда». В её работах показано, что между работой и семьёй существует тесная взаимосвязь, которая становится одним из ключевых факторов, определяющих гендерное неравенство в сфере труда1. Аргументы актуальности данной темы в России это — низкая рождаемость, высокий уровень разводов и кризис современной российской семьи, о котором говорят исследователи. В трудовой сфере проблематизация положения женщин чаще всего связана с гендерным неравенством в заработной плате, а в семейной сфере — с неравным участием супругов/партнёров в неоплачиваемом домашнем труде. То есть гендерное неравенство на работе измеряется в основном деньгами, а в семье — временем. В качестве индикаторов неравенства в сферах труда и семьи используются показатели гендерного разрыва (в зарплатах и во времени — соответственно). Разрыв в оплате труда женщин и мужчин давно и повсеместно признан показателем гендерного неравенства. А факт, что почти всю работу в семье и по дому выполняют женщины, долгое время рассматривалась как «норма», поэтому поколения россиян учились читать по букварям, где «мама мыла раму». К середине ХХ в. «невидимый» домашний труд женщин был замечен исследователями и стал рассматриваться как проблема двойной занятости женщин, т.е. проблема скорее женщин, чем семьи или общества. Решение этой проблемы виделось в гармонизации или поиске баланса между семьёй и работой. И только в XXI в. проблемы асимметричного распределения времени в семье были признаны новой формой гендерного неравенства, которая должна решаться не столько женщинами, сколько государственной социальной политикой2.

В этот период в многочисленных научных исследованиях и публикациях российских учёных проблемы гендерной асимметрии внутрисемейного разделения труда стали обсуждаться в качестве «символа гендера и власти» в семье и как «детерминанты гендерного неравенства», а также были посвящены поиску баланса между семьёй и работой [1–3]. Кроме того, в фокусе внимания российских исследователей оказались вопросы социальной и семейной политики и гендерные аспекты её реализации [4–6]. Наряду с теоретической концептуализацией внутрисемейного разделения труда важная роль в исследованиях авторов была отведена вопросам субъективных оценок и удовлетворенности членов российских семей распределением обязанностей в их семьях. Например, по результатам исследования «Человек, семья, общество» (2015 г.), проведённого Институтом социального анализа и прогнозирования, было отмечено, что «удовлетворённость распределением обязанностей по ответам мужчин предсказуемо выше, чем по ответам женщин: доля полностью удовлетворенных мужчин колеблется на уровне 80%». В то же время доля женщин полностью удовлетворенных распределением обязанностей в семье составляла примерно 50%, а неудовлетворенных колебалась от 19 до 27%. На основании этих данных авторы исследования делают вывод, что в современной России все ещё сильны гендерные стереотипы о том, что «дом — женское дело, и респонденты могут транслировать соблюдение этой нормы. Это подтверждается очень высокой в среднем по выборке удовлетворённостью распределением обязанностей — даже тогда, когда оно совсем не равное» [7, с. 110]. Вместе с тем, среди публикаций последних лет наряду с работами исследова- тельниц гендерной направленности были также представлены статьи и монографии сторонников традиционной семьи и фами-листики [8].

Структурные, социальные и экономические изменения в сферах семьи и занятости требовали пересмотра взглядов на проблемы распределения домашних дел и семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. В исследованиях российских исследователей и экономистов отмечалось, что именно в ХХI в. россиянки сделали серьёзный качественный рывок в сфере труда и их профессионализм значительно возрос [9; 10]. Произошёл своего рода переход количества в качество, когда более высокий, чем у мужчин уровень образования и человеческого капитала женщин позволил им занимать в сфере труда руководящие позиции, которые ранее для них были недоступны. Успехи женщин в профессиональной деятельности и застой в семейной сфере вошли в явное противоречие, которое далее нельзя было игнорировать. Это привело к тому, что концепция гендерного равенства, которая ранее касалась вопросов труда, доходов, политических и других прав женщин, стала включать также проблемы неравенства в распределении домашнего труда и семейных обязанностей между мужчинами и женщинами. Цель статьи состоит в анализе взаимосвязей между гендерными неравенствами в основных сферах жизнедеятельности женщин и мужчин — на работе и в семье.

Информационной базой исследования послужили национальные и международные документы, данные официальной российской и международной гендерной статистики, а также публикации с результатами современных научных исследований, в которых представлены взгляды отечественных и зарубежных учёных на вопросы гендерного (не)равенства на работе и в семье. Тема взаимосвязи труда и семьи является междисциплинарной, поэтому при подготовке статьи использовалась не только экономическая и демографическая, но также социологическая и психологическая литература.

МОТ: шаги по развитию концепции гендерного равенства

На примере изменений в документах и в официальных публикациях Международной организации труда (МОТ) можно проследить, как происходило развитие концепции гендерного равенства и поворот к осознанию того, что семейные обязанности играют важную роль для работников, занятых в экономике: 1) 1951 г. — первым «гендерным» документом МОТ была «Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» (№ 100) 3. В этой конвенции вопросы обеспечения гендерного равенства работников рассматривались только в сфере труда; 2) 1965 г. — МОТ принимает «Рекомендацию № 123 о женщинах с семейными обязанностями», направленную на устранение дискриминации в сфере труда, чтобы трудящиеся женщины имели возможность гармонично сочетать различные обязанности. Здесь мы видим пример, как новая идея о взаимосвязи неравенства в сфере труда и семьи соседствует со старым стереотипом, что семейные обязанности — это «женские» проблемы; 3) В 1981 г. были приняты «Конвенция № 156» и дополняющая её «Рекомендация № 165 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин с семейными обязанностями» 4. Эти документы касались уже мужчин и женщин с семейными обязанностями в равной мере и были нацелены на то, чтобы их труд был организован без дискриминации из-за наличия семьи. В Пре- амбуле к «Конвенции № 156» выражалась необходимость изменения традиционных ролей мужчин и женщин. «Рекомендация № 165», которая заменила рекомендацию 1965 г., «предписывала компетентным национальным органам оказывать содействие более равному разделению семейных обязанностей». Таким образом, Конвенция № 156 была направлена не только на защиту прав работников с семейными обязанностями в сфере труда, но также показала, что цель социальной политики государств должна быть связана с достижением баланса между работой и семьёй, и что эта цель важна для женщин и мужчин в равной степени; 4) 2019 г. — были приняты важные документы: «Декларация столетия по вопросам будущего сферы труда», «Конвенция № 190» и «Рекомендация № 206 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» 5. В декларации заявлено, что для «достижения гендерного равенства в сфере труда» необходимо «более сбалансировано распределять семейные обязанности».

Кроме официальных документов к 100-летию МОТ, члены Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы труда подготовили публикацию «Работать ради лучшего будущего». В этой официальной публикации МОТ есть раздел «Преобразующая повестка дня в области гендерного равенства», посвящённый женщинам на работе и дома, в котором отмечено, что: «гендерное равенство начинается дома. Мы рекомендуем принять политику, способствующую распределению обязанностей по уходу и дому между мужчинами и женщинами» 6. Таким образом, на примере МОТ видно, что мировому сообществу потребовалось почти 70 лет, чтобы осознать, что «Экономический и социальный императив гендерного равенства больше не подвергается со- мнению» (из текста декларации) и начать действовать.

Россия ратифицировала все перечисленные выше конвенции МОТ, кроме «Конвенции № 190» и «Рекомендация № 206 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда». То есть по большинству рекомендаций, связанных с трудом женщин, Россия выразила согласие на их выполнение. В предисловии к «Азбуке прав трудящихся женщин и гендерного равенства», опубликованной МОТ в 2007 г., записано: «Восприятие традиционного соотношения оплачиваемого труда и неоплачиваемой работы по дому претерпевало и претерпевает значительные изменения. МОТ не только отреагировала на эти перемены в обществе, но и взяла на себя ведущую роль в формировании будущего, в котором будет больше равенства»7.

Гендерная статистика и сравнения

Чтобы оценить масштабы гендерных разрывов на работе и в семье, обратимся к официальной статистике. Из данных последнего сборника «Женщины и мужчины России 2022» следует, что в 2021 г. женщины получали в месяц в среднем 48594 рублей, а мужчины — 67056 рублей, и гендерный разрыв в оплате труда (ГРОТ) в России составлял в среднем 27,5%8. При этом за общероссийскими средними показателями скрывается разброс ГРОТ по сферам деятельности и регионам, что естественно для очень большой страны. Так, например, минимальный ГРОТ в 2021 г. был в сфере образования — 1,9% (где зарплата женщин составляла 39815 рублей, а мужчин — 40589 рублей) 9. Однако, этот показатель не означал «торжества гендерного равенства» в отрасли. Скорее, он был отражением неблагополучия в самой феминизированной из бюджетных отраслей, где преподава- телям женщинам платили на 20%, а мужчинам — на 40% ниже, чем в среднем по стране. Максимальный ГРОТ в 2021 г. был отмечен в сфере «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» и составлял 33,4%. Но если перейти от среднемесячных к среднечасовым показателям разрыва в оплате труда работников данной сферы, то можно увидеть почти пятикратный разрыв ГРОТ. Так, женщины, входившие в «Средний специальный персонал в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных занятий», получали за час работы в среднем 235 рублей, а мужчины — 1144 рублей, то есть почти в 5 раз больше10.

В российских регионах разрывы в трудовых доходах работников также существенно различались. Максимальный разрыв в зарплатах мужчин и женщин в 2021 г. был в Мурманской области (40,6%), что в полтора раза выше среднероссийского ГРОТ. Минимальным ГРОТ (2,9%) был в Республике Алтай. Этот показатель почти в 10 раз ниже, чем в среднем по России. И вновь, с сожалением, надо отметить, что этот показатель не столько отражает «зарплатное равенство» женщин и мужчин Алтая, сколько социальноэкономическую отсталость региона.

Чтобы лучше понимать ситуацию с оплатой труда россиянок, приведём для сравнения несколько цифр статистики Евростата. В 2021 г. в Европейском Союзе (ЕС) почасовой заработок женщин был в среднем на 12,7% ниже, чем у мужчин11. Уровень гендерного разрыва в оплате труда по странам ЕС различался. Самый высокий ГРОТ из стран ЕС был зафиксирован в Эстонии (20,5%), а самый низкий — в Люксембурге (0,2%)12. Итак, из сравнения ситуации с ГРОТ женщин и мужчин в России и ЕС следует, что, во-первых, средний российский уровень ГРОТ (27,5%) более чем в 2 раза выше, чем в ЕС (12,7%). Во-вторых, в Европе низкие показатели ГРОТ, судя по всему, действительно отражают ситуацию гендерного равенства, в то время как в России — это, скорее, сигналы о социальноэкономическом неблагополучии отрасли или региона.

Источником информации относительно времени, которое россиянки и россияне тратят на неоплачиваемый домашний труд, является «Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением (часов-минут) за 2019 г.». Из таблицы 5.15. «Затраты времени на ведение домашнего хозяйства работающих лиц в возрасте 15 лет и более в будние дни» можно узнать следующее. Придя домой с оплачиваемой работы, горожанки тратят на ведение домашнего хозяйства в среднем 4 часа 10 мин., а их партнёры мужчины — 1 час 46 мин., то есть практически в 2,5 раза меньше. Ситуации в выходные дни и для сельских женщин и мужчин хотя и выражены в других цифрах, но имеют сходное содержание — женщины тратят, на домашние работы в 2–2,5 раза больше, чем мужчины13.

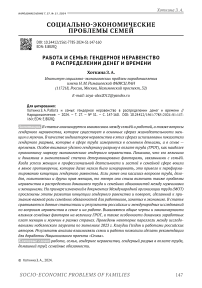

Для сравнения ситуации с гендерным разделением труда по ведению домашнего хозяйства в России и других странах обратимся к диаграмме, где временные затраты женщин на домашнее хозяйство выделены тёмным фоном (рис. 1).

На рисунке видно, что во всех странах время на домашний труд распределяется между женщинами и мужчинами неравномерно, но характер гендерных асимметрий сильно варьирует. В Пакистане, Тунисе и Сальвадоре мужчины практически не участвуют в домашнем труде, а на 86–93% его выполняют женщины. Но в этих странах уровень занятости женщин в экономике очень низкий и составляет в Пакистане и Тунисе 20–21%, а в Сальвадоре 42%. Как известно, существует обратная зависимость между уровнем занятости женщин в рыночной экономике и в домашней сфере: чем меньше времени женщина тратит на работу вне дома, тем больше времени она работает

Распределение времени на быт и заботу о близких в разных странах

Женщины тратят больше всего времени

Страны, наиболее близкие к России

Женщины тратят меньше всего времени

Рис. 1. Затраты времени на домашний труд женщин и мужчин в России и других странах, %

Fig. 1: Time spent on domestic labor by women and men in Russia and other countries, % Источник: данные МОТ и Росстата.

в семье. Это увеличивает абсолютную разницу в затратах времени на домашнюю работу по сравнению с партнером, от которого она экономически зависит.

В противоположность этому в североевропейских странах, таких как Дания, Швеция и Норвегия, женщины и мужчины практически наравне выполняют семейные обязанности: вклад женщин чуть больше половины, а мужчины берут на себя 42–45% домашних обязанностей. Для женщин и мужчин этих стран характерны высокие уровни занятости в экономике и практически равное участие в домашнем труде. Это обеспечивается за счёт проведения специальной государственной политики («государственный феминизм»), которая в странах ЕС в соответствии с Амстердамским договором 1997–1999 гг. «О Европейском союзе», реализуется институтами власти и направлена на применение принципов гендерного равенства во всех политических, нормативных и административных решениях и действиях правительств стран Евросоюза.

И, наконец, российскую ситуацию можно считать средней, но не позитивной, поскольку в основном (на 70%) домашним трудом заняты женщины, а мужчины, как у нас принято говорить, «помогают им по дому». По данным опроса ВЦИОМ 2021 г.: «Большинство россиян считают, что в ведении домашнего хозяйства мужчины и женщины должны принимать равное участие (85%). Что домашнее хозяйство должно держаться только на женских плечах считают 7% опрошенных»14. В результате между декларируемыми масштабами вовлечения мужчин в домашний труд и ситуацией в реальной жизни возникает внутренний конфликт. Он связан с тем, что современное российское общество говорит о равноправии, но на практике принимает только традиционные роли мужчин и женщин. И хотя тренд на ответственное отцовство набирает обороты в России, но пока это личный выбор части наиболее эгалитарно настроенных российских мужчин, который на сегодня ещё не отразился на статистике бюджетов времени.

Роль семьи в гендерном неравенстве на работе: взгляд из России

Данные статистики важны, но недостаточны для понимания глубины проблем взаимосвязи и взаимозависимости семьи и работы, поэтому обратимся к рассмотрению результатов некоторых значимых исследований по этой теме, опубликованных в последнее время. Чаще всего данная тематика представлена исследованиями факторов, влияющих на ГРОТ, где в числе переменных есть данные о семье (наличие детей, родительство, брак и подобное). Эти исследования относится к числу ключевых в России и мире и научных публикаций по ним много. Но одна из них представляется наиболее ценной, поскольку является своего рода научной «матрёшкой», когда в одном исследованием анализируется много других исследований.

Речь идёт о статье С. Ю. Рощина и Н. К. Емелиной «Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России», опубликованной в 2022 г. [11]. Авторы обобщили результаты 33 исследований, отобранных для анализа проведённых в России за 25 лет (1996–2021 гг.), в которых содержалось более 170 измерений различных факторов, влиявших на ГРОТ. По данным мета-анализа получилось, что за четверть века исследований российский ГРОТ варьировал в диапазоне от 5,3% до 69,9%, а его модальное значение составило 37,6% [11]. Этот показатель гендерного разрыва значительно выше сегодняшних данных Росстата, поскольку отражает усреднённые данные за 25 лет наблюдений. И действительно, исследователи отмечают, что «В контексте российского рынка труда наблюдается убывающая динамика общего гендерного разрыва в заработной плате» [12]. Интересен расчёт и выводы авторов мета-анализа о необъяснён-ной части разрыва, которая является отражением того, насколько рынок труда выше оценивал работников мужчин по сравнению с работницами женщинами. Этот показатель, который многие исследователи считают маркером гендерной дискриминации, доходил в анализируемом периоде до 70%.

Принципиально важными являются следующие выводы авторов. Отмечается, что «С течением времени наблюдается увеличение необъяснённой части гендерного разрыва», что связано, в первую очередь, со «снижением объясняющей способности традиционных факторов, таких как человеческий капитал и характеристики рабочего места». По мнению авторов одновременно растёт значение некогнитивных навыков и личностных характеристик мужчин и женщин, учёт которых ведёт к уменьшению необъяснённой части гендерного разрыва. Характеристики работников, связанные с их семейным положением и обязанностями, входят в эту группу, а, следовательно, значимость их учёта при анализе ГРОТ возрастает. Кроме того, авторы указывают на «необходимость выделения новых объясняющих переменных, связанных с укоренившимися стереотипами о социальной и экономической роли женщин» [11].

Итак, в результате мета-анализа авторы приходят к выводу, что сегодня факторов, характеризующих на рынке труда людей только как Homo economicus (человек экономический) — недостаточно, чтобы понять и оценить причины экономического гендерного неравенства. В большинстве своём занятое население — это «работники с семейными обязанностями» и взаимосвязь семьи и работы усиливается, а семейные характеристики в возрастающей мере влияют на уровень оплаты труда. В результате исследования российского рынка труда авторы выстраивают рейтинг наиболее значимых факторов, влиявших на гендерный разрыв в оплате труда в России. По их данным он выглядит следующим образом: 1) отраслевая и профессиональная сегрегация; 2) характеристики человеческого капитала; 3) «семейные факторы», такие как брак, дети и другие. Как отмечают авторы, «семейные факторы являются третьими по значимости в разложении гендерного разрыва, после отраслевой и профессиональной сегрегации и характеристик человеческого капитала» [11]. То есть, по их мнению, семейные факторы важны, но они не являются главными «виновниками» гендерного разрыва ГРОТ.

При расчётах регрессионных и других статистических моделей используются усреднённые данные о гендерных разрывах ГРОТ по стране, отрасли или региону. Однако, в контексте статьи, особый интерес представляет информация о том, как реагирует ГРОТ на изменения семейных и профессиональных обстоятельств в жизни женщин и мужчин. Основные жизненные перемены, (окончание образования, выход на рынок труда, вступление в брак, рождение первого ребёнка и подобные) тесно корре- лируют с возрастом. Поэтому для подобного анализа можно воспользоваться информацией Росстата о повозрастных уровнях заработной платы женщин и мужчин, и на основе этих данных рассчитать величину ГРОТ для разных возрастных групп (табл. 1).

Таблица 1

Уровень и гендерный разрыв среднемесячной заработной платы женщин и мужчин (ГРОТ) по возрастным группам в 2021 г., рублей

Table 1

Level and gender gap in average monthly wages of women and men by age groups 2021, rubles

|

Показатель |

Возрастные группы, лет |

|||||||||

|

20–24 |

25–29 |

30–34 |

35–39 |

40–44 |

45–49 |

50–54 |

55–59 |

60–64 |

65+ |

|

|

Женщины |

42879 |

55285 |

53683 |

51876 |

51782 |

50442 |

47164 |

43220 |

41139 |

40185 |

|

Мужчины |

53644 |

69092 |

76339 |

78877 |

75 806 |

71087 |

61657 |

54688 |

49872 |

50960 |

|

ГРОТ |

10765 |

13907 |

22656 |

29939 |

24024 |

20645 |

14493 |

11468 |

8733 |

10775 |

|

ГРОТ, % |

20,1 |

20,1 |

29,7 |

38,0 |

32,0 |

29,1 |

23,5 |

21,0 |

17,5 |

21,1 |

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

Если взять за точку отсчёта заработную плату возрастной группы 20–24 года, когда основная часть молодёжи заканчивает образование и выходит на рынок труда, то можно проследить динамику и траектории возрастных изменений заработной платы женщин и мужчин. Заработная плата девушек между первым (20–24) и вторым (25– 29) возрастными интервалами резко возрастала (на 130%) и к 29 годам достигала максимального значения в 55285 рублей. Примерно на этот же возраст приходится время создания семей. Как видно из табл. 1, женщины достигали своего пика в заработной плате к 29 годам, и больше их зарплата не росла, а только уменьшалась вплоть до возраста 65+. Совершенно другую траекторию показывает возрастная динамика изменений оплаты труда мужчин. У них также наблюдался резкий рост заработков между первым и вторым интервалами, но и в последующих двух возрастных интервалах зарплата мужчин продолжала расти. В результате заработная плата мужчин увеличивалась с 20 до 39 лет, когда она достигала максимума 78877 рублей. Таким образом, снижение уровня зарплаты у мужчин начиналось в возрасте на 10 лет позже, чем у женщин (39 и 29 лет, соответственно). Ещё одной особенностью у мужчин было небольшое повышение зарплаты после 65 лет, в то время как у женщин уровень зарплаты с годами только падал. То есть в динамике заработков женщин и мужчин не только разные траектории, но и различные результаты.

Что касается ГРОТ, то из табл. 1 видно, что уже на входе в рынок труда (возраст 20–24 года) заработная плата женщин была на 20,1% ниже, чем у мужчин аналогичного возраста. И далее этот гендерный разрыв возрастал до максимума в 38% для возрастной группы 35–39 лет, когда у мужчин наблюдался пик уровня зарплаты. Таким образом, во-первых, женщины достигают пика заработной платы на 10 лет раньше (25–29 лет), чем мужчины (35–39 лет), во-вторых, в пиковых значениях женщины и мужчины получают за свой труд разную заработную плату. Для женщин рост зарплаты останавливается на отметке +130% от исходного уровня, а у мужчин максимум доходит до +147% по сравнению со стартовым уровнем. Возникнув в молодые годы на входе в рынок труда, гендерный разрыв в заработной плате сопровождает женщин на протяжении всего периода их трудовой де- ятельности. И, что характерно, в молодости (до 29 лет) и после 50 лет ГРОТ примерно идентичен — около 20%, а в пиковом разрыве почти вдвое больше — 38%.

Если попытаться понять причины экономического гендерного неравенства, выраженного в ГРОТ, то объяснение напрашивается только одно — начиная с возраста создания семьи и рождения первого ребёнка (25–29 лет) заработная плата женщин перестаёт расти. Следовательно, основными драйверами в сохранении и воспроизводстве гендерного разрыва, являются, с одной стороны — дискриминация женщин, которая начинается прямо на входе в рынок труда, а с другой — непропорционально высокая на протяжении всей семейной жизни погруженность женщин в быт и уход за детьми и другими членам семьи.

Работа и семья: взгляд со стороны

Научная направленность большинства исследований нобелевского лауреата по экономике 2023 г. К. Голдин совпадает с кругом вопросов, которые анализируются в данной статье. В её книгах, вышедших как давно (1990 г.) — «Понимание гендерного разрыва: экономическая история американских женщин» [13], так и недавно (2021 г.) — «Семья и карьера: столетнее путешествие женщин к равенству» [14], отражены основные проблемы взаимосвязи семьи и работы, или, точнее, важной роли семьи в жизни работающей женщины. В результате поиска причин неравенства в оплате труда женщин и мужчин, Голдин вышла за рамки изучения производственных факторов гендерного разрыва, продемонстрировав преимущества и эффективность междисциплинарных исследований. Она доказала, что «чисто экономическими» методами проблема гендерного неравенства на рынке труда не может быть решена.

Здесь уместно провести некоторые параллели между результатами исследований К. Голдин и российских учёных, отражённых выше. Россияне тоже пришли к выводу о снижении объясняющей способности традиционных факторов, характеризующих рабочее место и работника на рынке труда. Это привело их к пониманию необходимости расширять в моделях использование факторов, характеризующих личностные характеристики мужчин и женщин и данных об их гендерных ролях. А вот «семейные факторы», такие как брак, дети и подобные, оказались в российских исследованиях ГРОТ недооценёнными, поскольку, по свидетельству авторов, эти факторы были использованы не во всех, а лишь в каждом четвёртом из проанализированных исследований. В результате, у россиян семейные факторы заняли третье место в рейтинге, в то время как у К. Голдин они представлены как основные детерминанты, влияющие на женскую работу, карьеру и зарплату.

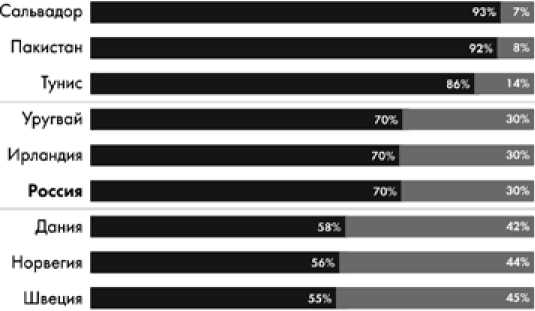

$

Рис. 2. Эффект родительства на разнице в заработных платах мужчин и женщин

На рис. 2 показано, как этот её вывод был проиллюстрирован в пресс-релизе Нобелевского комитета. Видно, как со временем меняются различия в зарплатах мужчин и женщин. Молодые женщины начинают трудовую карьеру практически на равных с мужчинами и первоначальные различия в их заработках невелики. «Однако, как только появляется первый ребёнок, тенденция меняется: заработки женщин, родивших ребёнка, сразу же падают и не растут такими же темпами как у мужчин, даже если они имеют одинаковое образование и профессию»15.

Аналогичную картину мы видели и в России (табл. 1): упав в возрасте 30 лет, заработная плата женщин больше не росла, а только сокращалась. Как неоднократно подчеркнуто в пресс-релизе нобелевского комитета, вслед за К. Голдин аналогичные исследования были проведенные в других странах, и они подтвердили ее выводы, и теперь фактор «родительство» практически повсеместно принят как объяснение разницы в доходах в странах с высоким уровнем раз-вития»16. Отставание женщин от мужчин по уровню заработной платы, возникнув однажды в связи с созданием семьи и рождением ребёнка, сохраняется до конца их профессиональной занятости.

Если сравнивать данные российских и американских учёных из табл. 1 и рис. 2, можно заметить, что ситуация с доходами женщин, несмотря на разницу стран, в значительной мере совпадает. Брак и появление первого ребёнка, скорее всего, лишают женщин шансов на равенство по оплате труда как на «Западе», так и в России. Различие состоит в том, что у американок меньше дискриминации на входе в рынок труда, тогда как россиянки, несмотря на свои более высокие достижения, чем у мужчин, по показателям уровня образования и человеческого капитала, изначально получают зарплату ниже на 20%, чем их сверстники мужчины.

В заключительной части пресс-релиза Нобелевского комитета подводятся итоги и отмечается, что «Её основной вклад, который мы выделили в этом документе, объединяет одна общая черта: фундаментальная роль семьи, детей и организации труда в формировании гендерных различий в заработной плате и предложении труда»17. Сама же К. Голдин пишет о первостепенной роли семьи в занятости и карьере женщин более остро: «Неравенство в карьере существует потому, что существует неравенство в семье. Это две стороны одной медали». А затем она делает своеобразный вывод-прогноз: «Если мы сможем добиться равенства в семьях, у нас будет гораздо больше шансов добиться равенства доходов мужчин и женщин на работе»18, т.е. в тандеме «семья-работа», главную роль играет семья, а потому все преобразования в жизни и занятости женщин, направленные на достижение гендерного равенства, должны начинаться именно с семьи.

Заключение

Семья и работа — это, как было отмечено выше, две стороны одной медали, что в полной мере соотносится к реалиям жизни российских женщин. Большинство современных россиянок имеют разносторонние интересы и не только хотят, но и реализуются в обеих сферах. Поэтому в России традиционно очень высок уровень занятости женщин. Например, уровень занятости молодых женщин в возрасте 25–34 года составляет 82,3–85,3%, а в возрасте 40–49 лет достигает уровня занятости мужчин 91,7– 92,5%19. Одновременно в российском обществе все более значимым становится тренд на ответственное отцовство, а также на изменение социального статуса и семейных нагрузок мужчин, что «проявляется, в их готовности разделять с женщинами обязанности по дому и задачи по воспитанию детей»20. В этих условиях основная задача государственной социальной политики — создавать условия и механизмы, позволяющие женщинам и мужчинам одновременно реализовываться в сферах труда и семьи. Конвенция МОТ «О женщинах и мужчинах — работниках с семейными обязанностями» должна быть дополнена новым социальным контрактом «работающих родителей», который заменит контракт «работающей матери».

Цель достижения гендерного равенства в семье и на работе, выполнима, если её поставить и последовательно к ней продвигаться. И именно сейчас складываются наиболее благоприятные условия для реализации этих задач. В послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. Президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья», основная цель которого — всесторонняя поддержка семей и повышение рождаемости21. Уровень и мас- штаб проекта предполагает, с одной стороны, более глубокую и всестороннюю работу над проблемой, а с другой — выделение ресурсов, необходимых на его реализацию.

Исследования в России и мире доказали тесную взаимосвязь между семьей и работой, поэтому представляется необходимым, чтобы национальный проект «Семья» не ограничивался только вопросами рождаемости и детских пособий, а был направлен также на решение вопросов оптимизации совмещения семьи и работы. В информации, которая пока известна о нацпроекте, семьи как таковой нет, а есть только женщины и дети. Нет ни отцов, которые должны и хотят участвовать в уходе и в воспитании детей, ни стареющих родителей, ни вопросов справедливого распределения домашнего труда между родителями. Сказано, что работа над проектом незакончена и её продолжают специалисты и эксперты, но необходимо в ближайшее время провести также всенародное обсуждение основных идей и направлений этого важного для всех россиян проекта. В этой связи нужно организовать ряд тематических форумов, семинаров и конференций, а также создать Интернет-площадки для обсуждения вопросов, связанных с будущим российской семьи.

Список литературы Работа и семья: гендерное неравенство в распределении денег и времени

- Балабанова, Е. С. Домашний труд как символ гендера и власти / Е. С. Балабанова // Социологические исследования. 2005. — № 6. — С. 109-119.

- Калабихина, И.Е. Затраты времени на домашнюю работу: детерминанты гендерного неравенства / И. Е. Калабихина, Ж. К. Шайкенова // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. — № 3. — С. 261-285. DOI: 10.14515/тошЬпп^2019.3.15;

- Мезенцева, Е. Б. Гендерное разделение домашнего труда: основные тенденции и вопросы экономической оценки / Е. Б. Мезенцева // Гендерное неравенство в современной России сквозь призму статистики / ред. М. Е. Баскакова — Москва: Едиториал УРСС, 2004. — С. 279315.

- Айвазова, С. Г. Контракт «работающей матери»: нарушения или расторжение? (к вопросу об особенностях гендерной политики в современной России) / С. Г. Айвазова // Женщина в российском обществе. — 2011. — № 3. — С. 13-22. EDN: ОДОХШ

- Панкратова, Е.В. Концепция качества семенной жизни в социологии: гендерный аспект. / Е. В. Панкратова, О. А. Хасбулатова // Женщина в российском обществе. — 2018. — № 1(86). — С. 43-52. DOI: 10.21064/WinRS.2018.1.4; EDN: YTBKXA

- Чернова, Ж. Баланс семьи и работы: политика и индивидуальные стратегии матерей. / Ж. Чернова // Журнал исследований социальной политики. — 2012. — № 3. — С. 295-308. EDN: PFEWNP

- Макаренцева, А. О. Представления мужчин и женщин о затратах времени на работу по дому / А. О. Макаренцева, С. С. Бирюкова, Е. А. Третьякова // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2017. — № 2. — С. 97-114. DOI: 10.14515/ monitoring.2017.2.06; EDN: ZMOAFL

- Антонов, А. И. В строю научной школы фамилизма (о вкладе кафедры социологии семьи и демографии в достижения социологического факультета МГУ) / А. И. Антонов // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. — 2019. — № 4. — С. 3743. DOI: 10.24290/1029-3736-2019-25-4-37-43; EDN: JRDTBY

- Шабунова, А. А. О гендерной дифференциации заработной платы на рынке труда. / А. А. Шабунова, А. И. Россошанский // Проблемы развития территории — 2013. — Вып. 5(87) — С. 5056. EDN: RCPJDD

- Рощин, С.Ю. Методы декомпозиции гендерного разрыва в заработной плате: сравнительный анализ / С. Ю. Рощин, Н. К. Емелина // Прикладная эконометрика. — 2021. — № 2(62). — С. 5-31. DOI: 10.22394/1993-7601-2021-62-5-31; EDN: IHTVPB

- Рощин, С. Ю. Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России. / С. Ю. Рощин, Н. К. Емелина // Экономический журнал ВШЭ. — 2022. — Т. 26. — № 2. — C. 213-239. DOI: 10.17323/1813-8691-2022-26-2-213-239; EDN: EYSYWA

- Gender pay Gap in Russia: Literature Review and New Decomposition Results // Gendering Postsoviet Space: Demography, Labour Market and Values in Empirical Research / eds. A. Oshchepkov, T. Karabchuk, K. Kumo, K. Gatskova, E. Skoglund. — Springer Publishing Company, 2021. — P. 211233.

- Goldin, C.D. Understanding the gender gap: an economic history of American women / C. D. Goldin. — New York: Oxford University Press. 1990. — 287 p.

- Goldin, C. D. Career and Family: Women's Century-Long Journey Toward Equity. / C. D. Goldin. Princeton: Princeton University Press, 2021. — 344 p.