Работа вожатых с пожилыми людьми: психолого- педагогические аспекты профилактики конфликтов

Автор: Балыкина Татьяна Валерьевна, Новичкова Надежда Михайловна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Долголетие как объект научных исследований

Статья в выпуске: 1 (31), 2020 года.

Бесплатный доступ

В России одним из приоритетных направлений социальной политики является социальная работа с пожилыми людьми, а в научном познании, в том числе и педагогическом, продолжаются исследования процесса старения и старости как самоценного периода в активной и продуктивной жизни человека. В статье представлена авторская концепция психолого-педагогической профилактики конфликтов, которая сложилась на основе анализа опыта работы вожатых с пожилыми людьми в условиях санатория. В процессе организации общения и межличностного взаимодействия с пожилыми людьми в санатории были обозначены потенциально конфликтные ситуации и определены их причины. В ходе исследования диагностировались изменения представлений и отношений к старости у пожилых людей в течение смены в санатории. На основании этого были сформулированы конкретные психолого-педагогические рекомендации по профилактике конфликтов в среде общения и взаимодействия пожилых людей, следование которым обеспечивает социальное благополучие пожилых граждан в обществе. Предлагаемая авторами система психолого-педагогических приемов и методов предупреждения конфликтов в общении и отношениях пожилых людей составляет новое содержание в исследованиях педагогической подготовки вожатых.

Старость, психологическое старение, активное долголетие, межличностное взаимодействие, профилактика конфликтов, подготовка вожатых, работа с пожилыми людьми

Короткий адрес: https://sciup.org/142224384

IDR: 142224384 | УДК: 378 | DOI: 10.33065/2307-1052-2020-1-31-85-91

Текст научной статьи Работа вожатых с пожилыми людьми: психолого- педагогические аспекты профилактики конфликтов

Важные целевые ориентиры, к которым стремится российское общество, и которые обозначены в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (7 мая 2018), побуждают образовательную организацию педагогического вуза участвовать в реализации социально-педагогических проектов. Эти цели: развитие в качестве приоритетных направлений образования, науки, культуры; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере молодежного добровольчества (волонтёрства) [Указ…2018].

В последние десятилетия в России социальная работа с пожилыми людьми входит в число актуальных направлений социальной политики и признана необходимым сектором социально-педагогической работы, где важное место занимает забота студенческой молодежи о пожилых людях, инициативная и добровольческая помощь им в активном и деятельном проживании жизни.

В профессиональной подготовке вожатых и будущих педагогов к социально-педагогической деятельности используются идеи, положения, выводы из области разработки психолого-педагогических проблем жизни пожилых людей, которые содержатся в исследованиях современных ученых:

– о психическом здоровье пожилых людей, эмоциональной сфере пожилого человека, о причинах возникновения конфликтов в пожилом возрасте (А. Керкхоф, В. В. Ковалев, С. Левин, Т. А. Немчин, И. Б. Новик, Дж. Рейнуотер, И. В. Руденский, П. Г. Сметанников, А. Б. Смулевич, В. Франкл, Е. А. Щербина, Н. Ф. Шахматов, В. Д. Шапиро, И. Ялом);

– о старости как полноценном этапе развития, имеющем свои возрастные задачи и возможности самоактуализации (Б. Г. Ананьев, О. В. Краснова, С. Г. Максимова, Г. С.

Сухобская, Е. И. Холостова, О. В. Хухлаева, и др.);

– о многогранных жизненных проблемах пожилых людей (В. Д. Альперович, В. В. Безрукова, О. В. Белоконь, И. Н. Бондаренко, И. В. Давыдовский, Л. А. Дартау, Л. Д. Иткина, Е. Г. Сапрыкина, В. В. Чайковская, Н. Ф. Шахматов, Н. Б. Шмелева, М. М. Шубович, Н. П. Щукина, Р. С. Яцемирская).

Современные студенты в процессе профессиональной педагогической подготовки имеют возможность развивать свои компетенции и компетентности на различных социально-педагогических площадках в работе с разновозрастными категориями граждан, реализуя при этом, как потребность в профессиональном самоопределении, так и актуальные волонтерские интересы.

Цель данной статьи заключается в изложении авторской позиции о психолого-педагогических аспектах профилактики конфликтов пожилых людей на основе анализа опыта вожатых по организации деятельности пожилых людей в условиях смены, организованной в санатории.

В 2018 году на базе ООО Санатория «Берёзка» (Ульяновская область) при участии студентов и выпускников ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», специалистов Центра социального обслуживания «Доверие» г. Димитровград и специалистов СРЦН «Радуга», в рамках реализации проекта Партии «Единая Россия» «Старшее поколение», была поведена межрайонная смена для пожилых людей «Сентябриада творческая». В проекте участвовало 120 пожилых людей. Программа смены предусматривала общение и взаимодействие пожилых людей в формате психологических тренингов, развлекательных программ и конкурсов, спортивно-оздоровительных и интеллектуальных событий, занятий по рукоделию, мини-дискуссий, просмотра и обсуждения фильма и др., которые организовывали вожатые. Будущие педагоги обретали опыт организации общения, взаимодействия, досуговой деятельности пожилых людей, проявляя и развивая свои компетенции и профессиональную компетентность.

Реализуемая программа в данной смене позволяла пожилым людям удовлетворить, прежде всего, социальную потребность, сущностную основу которой ученые определяют как «потребность человека в человеке» [Сухомлинский 1981:5]. Считается, что «социальная потребность самого высокого уровня заключается в достижении чувства общечеловеческой связанности и сплоченности, когда каждый индивидуум и каждая группа вносят свой вклад…» [Фадель, Бялик, Триллинг. 2018: 63]. В сообществе пожилых людей в санаторную смену, жизнь в которой протекала в активности, общении, сотрудничестве всех, каждый имел возможность реализовать свои социальные потребности: во внимании и заботе со стороны других, в самореализации, в общении, в творчестве для себя и других, в координации совместных усилиях в ходе занятий или конкурсов.

Социально-педагогическая ценность работы с пожилыми людьми для вожатых как будущих педагогов состояла, на наш взгляд, в совокупности реализуемых возможностей в процессе работы с пожилыми людьми в санатории:

– включение студенческой молодежи в реальное общение с пожилыми людьми (встреча с их человеческими ценностями, потребностями, интересами, переживаниями, с образцами поведения);

-

– продление социальной активности взрослых и пожилых людей, а также оказание помощи им в долгожительстве благодаря коммуникации с ними в социальном пространстве;

-

– обмен социальными, культурными, семейными ценностями в социальном пространстве;

-

– развитие межпоколенческого доверия в обществе и консолидация граждан в социальной жизни;

-

– успешная социализация студентов на образцах созидательного поведения людей пожилого возраста;

-

– работа с пожилыми людьми как практика сотрудничества, развития эмпатии, многообразия профессиональных проб вожатых;

-

– использование правил, приёмов и методов бесконфликтного общения и предупреждения конфликтных ситуаций в работе с пожилыми людьми.

Одним из важнейших пластов в работе с пожилыми людьми в названную выше смену была профилактика конфликтов в отношениях между пожилыми людьми, которая, как вид деятельности вожатых, была организована и осуществлялась достаточно целенаправленно. В данном контексте профилактика конфликтов рассматривается как предупреждение конфликтов в общении пожилых людей с помощью педагогических приемов, методов, средств на основе создания эмоционально благоприятной атмосферы и среды для общения, взаимодействия.

Ученые отмечают, что «старение – процесс многоуровневый: мы утрачиваем сразу множество функций и стареем на всех уровнях: молекулярном, клеточном, тканевом, функциональном, психологическом. (…) Старение, как и болезни, является лишь следствием разрегулировки механизмов самоподдержания живой системы и не привносит ничего принципиально нового в организацию нашего тела» [Москалев 2019]. В исследованиях процесса старения современная наука выделяет его виды: биологическое, социальное и психологическое старение, непосредственно связанные между собой. Считается, что «нельзя выделить одну причину или одно следствие старения; не существует особых генов, гормонов или органов, нацеленных эволюцией на реализацию программы старения» [Москалев 2019].

В повседневной жизни биологическое старение пожилого человека проявляется в слабом физическом здоровье, в болезненном состоянии и недомогании. Социальное старение сопряжено с изменением социальных ролей пожилых людей, их поведения и его моделей, когда утрачиваются или резко сокращаются общественные функции, общение и взаимодействие с группой людей профессионального сообщества. Пожилой человек испытывает необходимость адаптироваться к процессу старения, тогда как возможности адаптации также снижаются, что выражено в психологическом старении.

Вхождение в период старости российских пожилых людей характеризуется тем, что снижается уровень их социальной активности и продуктивной жизни, ухудшается физическое и психическое здоровье, для некоторых из них наступает время социальной изолированности, переживания психологического неблагополучия. Известно, что пожилые люди с большим трудом справляются с негативными последствиями своего физического и психического состояния в ситуации, когда их общественные функции либо намного сокращаются, либо прекращаются, круг общения становится узким или минимальным, усиливается потребность в помощи и поддержке со стороны других людей.

С вожатыми, которые еще вчера взаимодействовали с детьми, была проведена разносторонняя аналитическая, рефлексивная, методическая работа по аспектам проблемы обеспечения здорового, активного, продуктивного долголетия человека, и, в частности, по созданию благоприятной эмоциональной атмосферы и предупреждению конфликтов в общении и отношениях пожилых людей.

Команда вожатых стремилась к формированию у «новых подопечных»

созерцательной самодостаточной установки, основанной на позитивном отношении к жизненному опыту, формировании новых адекватных установок и взглядов на окружающую обстановку в жизни, благоприятных эмоциональных переживаний, желания к общению и взаимодействию с другими людьми, к занятию активной позиции, к преодолению конфликтных моментов во взаимодействии.

В процессе организации межличностного взаимодействия смены были зафиксированы ситуации, которые потенциально могли быть конфликтными, поскольку были отмечены: конкуренция в участии в индивидуальных конкурсах, скрытая конкуренция в выборе партнера во время танцев, искажение в передаче основных требований к участникам смены, нарушение режимных моментов дня и проявление ряда других конфликтогенов. Исходя из определения конфликтогенов как «вербальных или невербальных средств общения, а также действий или бездействий, применяемых осознанно или неосознанно и вызывающих отрицательные эмоциональные переживания и подталкивающих к проявлению агрессии» [Конева 2016], в числе таковых в процессе смены наблюдались следующие: замечание, упрек, попытка критиковать (прямое негативное отношение), подшучивание (снисходительное отношение), хвастовство (восторженный рассказ о своих успехах); перебивание партнера в разговоре и причинение неудобства партнеру (нарушения этических норм).

Для осуществления профилактической деятельности по снижению уровня конфликтности с пожилыми людьми организаторам было рекомендовано познакомиться с их социальным положением, особенностями поведения, потребностями и мотивами. В целях достижения плодотворного сотрудничества, вожатым важно было объективно оценивать возможности социального окружения каждого подопечного, степени его вовлеченности и взаимодействия в совместной деятельности. Доброжелательное, и чуткое отношение к мыслям, идеям, интересам участников смены, их эмоциям и переживаниям, основанное на уважении личности каждого, обеспечило эффективное сотрудничество и установление не только деловых, но и человеческих отношений.

Особую трудность вожатые испытывали в разрешении ситуаций, которые были связаны с тем, что пожилые люди настаивали на своём мнении или позиции по поводу общих социальных проблем и способов их разрешения в нашем государстве и их жизни, выступая «знатоками» этих проблем и «советчиками» в их разрешении. Такие ситуации требовали от вожатых компетентности, необходимой для помощи пожилым людям в коррекции и моделировании дальнейших стратегий поведения. В этом случае помогало простое общение на отвлеченные и разнообразные жизненные темы, «переключение» на эти темы, своего рода терапия посредством общения, способствующая предотвращению или скорейшему разрешению конфликта.

В организации общения и взаимодействия с пожилыми людьми вожатые реализовывали следующие педагогические средства: ясно излагали и разъясняли то, чем возможно заняться в настоящий момент; обеспечивали благоприятные условия для занятия (или общения); строили общение на бесконфликтной основе; давали возможность пожилому человеку проявить себя в выражении мнения, в действии, в общении; общались ровно, с уважением к личности; были всегда в хорошем расположении духа и позитивном настроении; относились одинаково ровно ко всем пожилым людям; помогали включиться в новый вид занятий. Во избежание и для предотвращения конфликтов в межличностном общении с пожилыми людьми вожатые придерживались двух обязательных правил: а) исключить моменты, сопровождающиеся конфликтогенами; б) не отвечать конфликтогеном на конфликтоген.

В числе психологических и педагогических методов и приёмов профилактики конфликтов в среде пожилых людей вожатые использовали те, что известны в конфликтологии для развития сотрудничества: выход на согласие (например, вовлечения в деятельность); на эмпатию (осмысленное «вхождение» в положение партнера, понимание его трудностей); уважительное отношение к партнеру и сохранение его репутации (хотя интересы партнеров могут расходиться); взаимное уважение без разделения заслуг каждого; позитивный психологический настрой; исключение акцентов на социальные различия партнеров; психологическое «поглаживание» (поддержка хорошего настроения, положительных эмоций) [Балыкина 2009].

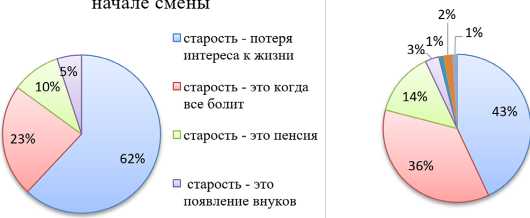

Установлено, что за сравнительно короткий срок жизни в санатории в течение смены значительно поменялись представления и отношение пожилых людей к старости (Рис.1).

Отношение к старости в Отношение к старости в конце смены

-

□ старость - это когда появляется много свбодного времени

-

□ старость - это когда ты по-настоящему ценишь жизнь

-

□ старость - это когда ты нужен своим близким

-

□ старость - это пенсия

-

■ старость - потеря интереса

-

■ старость - это когда все болит

-

■ старость - это появление внуков

Рис. 1. Представления и отношение участников смены к старости (в начале и в конце смены) (в %)

В начале смены были зафиксированы следующие основные показатели: 62% – «старость – это потеря интереса к жизни», 23% – «старость – это когда всё болит», 10% – «старость – это пенсия», 5% – «старость – это появление внуков». В конце смены наблюдаются изменения в отношении пожилых людей к старости и перераспределение показателей в пользу более благоприятных и оптимистичных: 43% – «старость – когда появляется много свободного времени», 36% – «старость – когда по-настоящему ценишь жизнь», 14% – «старость – когда ты нужен близким», 3% – «старость – это пенсия», 1% – «старость – потеря интереса», 2% – «старость, когда всё болит», 1% – «старость – это появление внуков». И хотя, в этой ситуации полученные данные могут носить временный и неустойчивый характер, следует признать, что включение пожилых людей в деятельность: совместную с другими людьми, на основе диалога, сотрудничества, благоприятной эмоциональной основе, предупреждения конфликтных ситуаций подтверждает возможность изменения отношения пожилого человека к старости.

Смена подтвердила необходимость учёта типологии поведения в профилактике конфликтов пожилых людей: «паровой каток», «скрытый агрессор», «разгневанный ребенок», «жалобщик», «молчун» [Драпак 2007]. В зависимости от типа поведения пожилого человека важно было определить стратегии в выстраивании отношения с ним и управлять эмоциями, работая на предупреждение или разрешение ситуации конфликта пожилых людей.

Таким образом, при организации смены с пожилыми людьми вожатые реализовывали психолого-педагогические аспекты профилактики конфликтов: необходимость осознания причин конфликтного поведения пожилого человека, восприятие и понимание данного поведения как проявления себя в ситуации, когда не все потребности индивида удовлетворены; помощь в преодолении трудностей и обретении душевного покоя; подлинное сочувствие и сострадание, проявление искреннего интереса к событиям жизни пожилых людей; сотрудничество молодых и пожилых людей на основе доверия, диалога и совместной деятельности; владение приемами, методами, стратегиями общения и сотрудничества с пожилыми людьми на основе эмоционального благополучия.

Список литературы Работа вожатых с пожилыми людьми: психолого- педагогические аспекты профилактики конфликтов

- Балыкина Т. В. Осуществление гуманистического подхода при урегулировании межличностных конфликтов через посредническую роль педагога. В кн.: Гуманитаризация современного образования: сборник научных статей / Под ред. Н. Н. Никитиной. Ульяновск: УлГПУ, 2009. 344 с.

- Драпак Е. В. Психология общения и управление конфликтом: методические указания. Ярославль: ЯрГУ, 2007. 48 с.

- Конева Е. В., Драпак Е. В. Психология общения: учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2016. 204 с.

- Москалев А. А. Механизмы старения: что наука знает о продлении жизни. [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/longreads/154747 (дата обращения: 06.02.2020).

- Сухомлинский В. А. Потребность человека в человеке. 2-е изд. М.: Сов. Россия, 1981. 96 с.

- Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха. М.: Издательская группа "Точка", 2018. 240 с.

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz6CxHLnZp1 (дата обращения: 06.02.2020).