Рациональное импортозамещение в станкостроительной отрасли России

Автор: Сайбитинова Н.Б., Лаврова Л.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5-2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Импортозамещение в российском станкостроении является ключевой задачей, учитывая нынешнее положение в отрасли и геополитическую ситуацию на международной арене. В статье на основе обобщения и систематизации накопленного опыта теоретических и практических исследований вводится понятие рационального импортозамещение и дается его многоуровневое определение. По результатам изучения мирового опыта представлена характеристика классических моделей импортозамещения. Далее авторами проведен анализ состояния станкостроительной отрасли России и ее импортозависимости. По итогам предложено перейти к концепции рационального импортозамещения в станкостроении и сформулированы его основные принципы. Для оценки эффективности предложено два варианта «правила рационального импортозамещения», которые можно использовать на макро-, мезо- и микроуровнях. Полученные результаты могут быть полезны в рамках совершенствования реализуемой политики импортозамещения в российской станкостроительной отрасли.

Рациональное импортозамещение, станкостроение, импортозависимость, принципы рационального импортозамещения, правило рационального импортозамещения

Короткий адрес: https://sciup.org/142245139

IDR: 142245139 | УДК: 338.23 | DOI: 10.17513/vaael.4175

Текст научной статьи Рациональное импортозамещение в станкостроительной отрасли России

Актуальность исследования обусловлена тем, что в 2022 году по отношению к России со стороны европейских стран, США и их союзников было введено рекордное количество санкций. Многие зарубежные деловые партнеры приняли решение прекратить работу на нашем рынке, перестали функцио- нировать отлаженные логистические схемы доставки товаров в страну, на некоторые российские товары было введено эмбарго. В таких условиях импортозамещение стало ключевой стратегической задачей всей экономики России.

При этом станкостроительная отрасль России является одной из ключевых от- раслей, определяющей развитие всей промышленности страны и одной из самых импортозависимых отраслей национальной экономики. Два этих момента и текущая геополитическая ситуация в мире предопределяет чрезвычайную актуальность изучения вопросов реализации процессов импорто-замещения и параллельного импорта в сфере российского станкостроения, поскольку от эффективности данных процессов напрямую зависит технологический суверенитет и экономическая стабильность и безопасность России.

Цель исследования – с формулировать понятие рационального импортозамеще-ния, определить его основные принципы и предложить способ оценки его эффективности применительно к станкостроительной отрасли.

Материал и методы исследования

В научной литературе существует достаточно много работ, посвященных проблематике импортозамещения и параллельного импорта, например, труды таких авторов, как Алаухова О.И., Беркович М.И., Емелькина И.А., Конобеева А.Б., Коньшина Л.А., Соснило А.И., Щетинина Е.Д. и др. [1-7]. В данных работах дается определение категории «импортозамещение», описывается мировой и российский опыт реализации политики импортозамещения, а также отражаются проблемы, которые возникают в ходе этого процесса. По итогам обзора научных публикаций отметим, что отсутствует единый подход к определению дефиниции, отсутствуют исследования, в которых бы была дана комплексная оценка действующих механизмов импортозамещения в станкостроении.

Помимо изучения научной литературы, в ходе написания статьи привлекались данные собранные НИУ ВШЭ [8], аналитическим агентством TAdviser и членами ассоциации «Станкоинструмент». Методологической основой исследования выступает системный подход к изучению им-портозамещения на рынке станкостроения в условиях санкций, основанный на: общенаучных методах исследования (анализ, сравнение, дедукция, исторический метод, логический метод, диалектический метод, метод классификации), и специальных методах исследования (моделирование, стати-стическо-экономический метод сбора и обработки данных, кейс-метод).

Результаты исследования и их обсуждение

Раскрытию содержания понятия «им-портозамещение» и изучению механизма реализации политики импортозамещения посвящены работы многих ученых, формирующих теоретико-методологическую основу исследования проблем в данной области. В современной литературе представлены разные подходы к трактовке «импортозаме-щения»: оно рассматривается как процесс, как стратегия и/или политика государства, как система мер, обеспечивающая достижение цели региона или предприятия, как тенденция городского хозяйства и как инструмент [1-3]. Цели импортозамещения и способы их достижения также излагаются по-разному [4-7].

На основе анализа и систематизации мнения разных специалистов в рамках концепции рационального импортозамещения, предлагаем импортозамещение трактовать как процесс реализации политики, стратегии и программы, содержание которого целесообразно рассматривать многоуровнево: на уровне государства в целом (макроуровень), отдельных регионов и отраслей (мезоуровень) и предприятий (микроуровень). Характеристика импортозамещения в таком разрезе представлена в таблице 1. Импор-тозамещение касается как потребительского рынка, так и продукции, необходимой в собственном производственном секторе.

Мировая конъюнктура рынков и геополитическая ситуация на международной арене оказывает глобальное влияние на механизмы реализации импортозамещения.

Комплекс мер, реализуемых в рамках политики импортозамещения, в конечном итоге обеспечивает национальную безопасность, укрепление экономики страны и рост ее эффективности посредством создания товаров, способных конкурировать на мировых рынках, которые удовлетворяют спрос на внутреннем рынке, так и могут экспортироваться.

Среди топ-15 стран по уровню ВВП за 2024 год только в 3 была реализована латиноамериканская модель импортозамещения (Индия, Бразилия, Мексика). Восточноазиатская модель импортозамещения является более эффективной и предпочтительной, но предъявляет высокий уровень требований к уровню развития научно-исследовательской сферы, а также согласованности и эффективности принимаемых решений.

Таблица 1

Характеристика уровней импортозамещения

|

Уровни импортозамещения |

Цель |

Пути реализации |

|

Макроуровень |

Инновационное экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности страны за счет оптимизации доли импорта и расширения экспорта посредством организации внутреннего производства конкурентоспособной продукции в необходимом объеме |

Создание условий для расширение национального рынка и рост внутреннего производства конкурентоспособной продукции Снижение доли импорта Наращивание объемов экспорта |

|

Мезоуровень |

Развитие экономики региона/отрасли за счет расширения производства и потребления локальной продукции |

Стимулирование роста производства и потребления в регионе/отрасли локальной продукции. Локализация продукции в данном случае может рассматриваться в узком смысле – товары, производимые в этом регио-не/отрасли и в широком смысле – товары, производимые в стране |

|

Микроуровень |

Повышение эффективности и стабильности деятельности предприятия |

Использование отечественных ресурсов при производстве продукции Организация производства конкурентоспособной и прибыльной продукции, удовлетворяющей потребности внутреннего рынка страны и востребованную в других странах |

Примечание: составлена авторами по [1-7].

Таблица 2

|

Критерий |

Латиноамериканская модель |

Восточноазиатская модель |

|

Страны |

Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Уругвае, Венесуэле, Эквадор, Гондурас, Доминиканская Республика. Перу, Индия |

Япония, Корея, Китай, Гонконг, Сингапур, Тайвань |

|

Роль государства |

Постоянная защита |

Временные меры поддержки, нацеленные на создание базовых возможностей выпуска локальной конкурентоспособной продукции |

|

Рынки сбыта |

Внутреннее потребление |

Активная ориентация на экспорт в дополнение к внутреннему потреблению |

|

Конкуренция |

Ограничение импорта протекционистскими мерами государства |

Поддерживается как стимул постоянно повышать конкурентоспособность своей продукции внутренними производителями |

|

Уровень развития собственной науки и технологий |

Низкий, отставание по уровню технологического развития |

Высокий и постоянно растет, быстро догоняет, а затем опережают уровень технологического развития |

|

Темпы роста национальной экономики |

Низкие и средние |

Высокие |

|

Доминирующий принцип принятия решений |

Выбор в пользу интересов элиты |

Эффективный выбор на основе компетенто-кратии |

Примечание: составлена авторами по [3, 4, 6, 8].

Характеристика моделей импортозамещения

В таблице 2 дана характеристика классических моделей импортозамещения.

Россия не входит в топ-10 стран-производителей станков. В 2022 г. сообща- лось о том, что мы находимся на 33 месте в мире [9]. При том, что СССР был одним из ведущих экспортеров в мире – в 1989 году входил в тройку лидеров по производству металлообрабатывающих станков, уступая Японии и ФРГ, а по выпуску станков с ЧПУ занимал 2-е место после Японии. На его долю приходилось более 12% мирового станкостроения [10].

В современных реалиях российская отрасль станкостроения представлена более 400 предприятиями. Объем производства в 2022 году составил 23,2 млрд руб., что составило всего 0,02% от ВВП страны (Германия – 0,32%, Япония 0,23%, Китай – 0,15% [11]). В 2023-2024 годах происходило наращивание производства станков. По итогам 2023 года производство станков в России выросло более чем на 60% [12]. За 2024 год производство станков в стоимостном выражении увеличилось на 40%. [13]. в 2023 г. в ней занято около 35 тыс. чел. (4-е место в мире) [14].

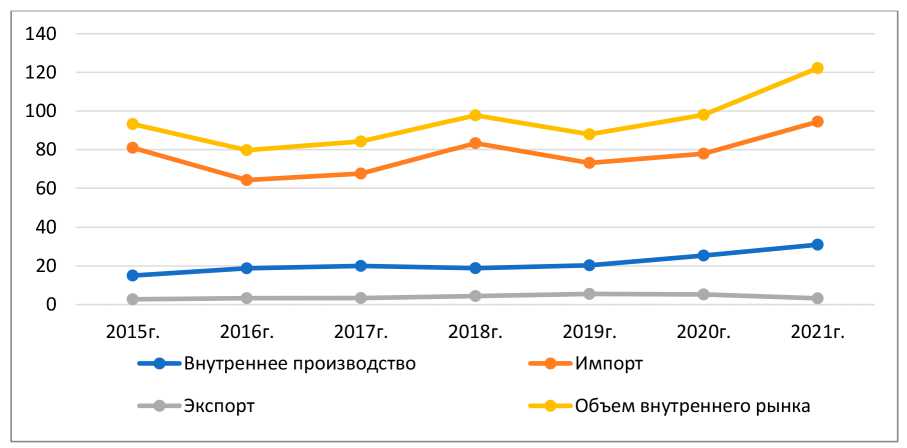

Динамика объемов рынка, импорта, экспорта и внутреннего производства продукции станкостроительной отрасли в стоимостном выражении за 2015-2021 г.г. по данным исследования, проведенного НИУ ВШЭ представлена на рисунке [8].

Динамика внутреннего рынка станков и динамика их импорта схожи. По внутреннему производству станкостроения наблюдается восходящий тренд, однако в 2016 г., 2018 г. и 2019 г. динамика внутреннего производства была противоположна динамике станкостроительного рынка. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что рост станкостроительной отрасли обеспечивается имен- но импортным оборудованием. По экспорту продукции российского станкостроения существенных изменений не наблюдается на протяжении всего анализируемого периода. На основе данных исследования НИУ ВШЭ [8] мы рассчитали и проанализировали оценочные показатели, характеризующие рынок российского станкостроения (таблица 3).

Потребность российских предприятиях в станках в 2021 г. обеспечивалась прежде всего импортом данной продукции – 77% от объема внутреннего рынка. Соответственно доля отечественной продукции составляла всего 23%. Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом доля импорта сократилась на 10%, что можно оценить, как положительный момент в развитии отрасли. В 2024 г. доля российских станков на отечественном рынке превысила 30% [10], таким образом долю импорта на внутреннем рынке станкостроения удалось снизить до 70%.

Негативным моментом является очень низкий показатели экспорта продукции российского станкостроения. В 2021 г. он составил 3,3 млрд руб., что соответствует уровню 2016 г. Отдельно стоит отметить, что до 2019 г. наблюдалось увеличение экспорта до 5,56 млрд руб., далее тренд изменился и происходит сокращение объемов продукции, реализуемые зарубежным странам. В 2023 году экспорт российских станков составляет менее 4% в экспортно-импортных операциях страны.

Динамика показателей, характеризующих российский рынок станкостроения, млрд руб. Источник: составлено авторами по [8]

Таблица 3

Оценочные показатели, характеризующие рынок российской станкостроительной отрасли

|

Показатели |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

|

Объем совокупного рынка, млрд руб. |

95,98 |

83,06 |

87,63 |

102,22 |

93,5 |

103,3 |

125,52 |

|

Объем внутреннего производства от общего рынка продукции станкостроения, % |

16% |

23% |

23% |

18% |

22% |

25% |

25% |

|

Доля внутреннего производства от объемов внутреннего рынка в станкостроении, % |

13% |

19% |

20% |

15% |

17% |

21% |

23% |

|

Доля импорта во внутреннем потреблении продукции станкостроения, % |

87% |

81% |

80% |

85% |

83% |

79% |

77% |

|

Доля экспорта во внутреннем производстве станкостроительной отрасли, % |

18% |

18% |

17% |

23% |

27% |

21% |

11% |

|

Соотношение импорта и экспорта продукции станкостроения, раз |

30 |

19 |

20 |

19 |

13 |

15 |

29 |

|

Доля продукции станкостроения, которая идет на внутреннее потребление, % |

82% |

82% |

83% |

77% |

73% |

79% |

89% |

Примечание: составлена авторами по [8].

В объеме экспорта станков из России более 56,5% занимают 2 группы станочного оборудования: кузнечно-прессовое оборудование, машины гибочные, кромкогибочные, правильные и станки токарные [15].

Снижается доля экспорта станков относительно объема производства станкостроительной отрасли. В 2021 г. на экспорт пошло всего 11% произведенных в России станков, остальные 89% остались внутри страны. В 2019 г. эти показатели составляли 27% и 73% соответственно. В 2022-2023 годы. продолжает снижается доля экспорта станков: в 2022 году экспорт станков составлял 5,6%, по итогам 8 месяцев 2023 года он составил 2,1% [14].

Отдельно стоит отметить, что объемы импорта во много раз превышают экспорт продукции станкостроения – в 29 раз в 2021 г. Самый маленький разрыв между данными показателями наблюдался в 2019 г. – объем импорта станков в страну в 13 раз превышал объем экспорта. В то время как в крупнейших странах-производителях станкоинструментальной продукции объемы экспорта и импорта сопоставимы. В Германии это соотношение 3 к 1 в пользу экспорта, в Италии 2 к 1, в Китае 2 к 3 [15].

Проведенный анализ показал, что для российской станкостроительной отрасли характерна высокая импортозависимость несмотря на политику по импортозамещению, реализуемую государством.

В рамках снижения импортозависи-мости от станков и комплектующих к ним мы предлагаем перейти к политике рационального импортозамещения в станкостроительной отрасли. Основные принципы рационального импортозамещения:

-

• Системность, комплексность, координация, последовательность, демократизм, оперативность, объективность, прозрачность, эффективность.

-

• Рациональный выбор и оптимальная приоритизация направлений импортозаме-щения (включая отрасли, меры поддержки, товары, проекты и т.д.).

-

• Синхронизация целей, задач и механизмов импортозамещения на макро-, мезо-и микроуровне.

-

• Временный характер мер государственной поддержи.

-

• Вектор на создание конкурентоспособной продукции (по технологии и по цене).

-

• Нацеленность на технологическое им-портозамещение. Поглощение иностранных технологий, их имитация и адаптация на начальном этапе. С последующим переходом к научно-технологическому опережению

-

• Поддержка конкуренции на внутреннем рынке.

-

• Ориентация на экспорт.

-

• Компетентократия.

-

• Оперативный, текущий и итоговый контроль эффективности реализуемых мероприятий с последующей корректировкой

политики в целях повышения ее результативности.

Данные принципы в российской реальности импортозамещения могут быть реализованы путем разработки многомерных программы господдержки. Это позволит реализовывать политику импортозамеще-ния с соблюдением предприятиями станкостроительной отрасли системы стратегически важных индикаторов, разработанных совместно представителями государственного аппарата, науки и промышленности. Например, сохранение рабочих мест (как в льготной кредитной программе ФОТ 3.0) или обеспечение определенного уровня ро- ботизации и автоматизации – ключевой параметр при разработке нового механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК 3.0).

На основе анализа динамики основных экономических показателей рынка станкостроения предлагаем проводить ежеквартальный мониторинг эффективности реализуемых мер. Для рационального импортоза-мещения станкоинструментальной отрасли разработаны 2 варианта «правила рационального импортозамещения». В первом варианте положительная динамика должна прослеживаться по следующей цепочке показателей:

Tр эксп. техн. ≥ Тр эксп. ≥ Тр вн. пр. техн ≥ Тр вн. пр. ≥ Тр имп ≥ 1, (1)

где Тр вн.пр. – темп роста внутреннего производства станков в стране,

Тр вн.пр. техн. – темп роста высокотехнологичных станков,

Т р имп. – темп роста импорта станков;

Тр эксп. – темп роста экспорта станков;

Tр эксп. техн. – темп роста экспорта высокотехнологичных станков.

Второй вариант построен на основе соотнесения темпов прироста разных показателей, характеризующих отрасль станкостроения:

|

Tр |

Тр |

Тр |

Тр вн. |

Тр |

Тр |

|

эксп. техн. |

эксп. |

эксп. |

пр. техн |

вн. пр. |

вн. пр. |

|

≥ |

≥ |

— |

≥≥ |

— |

≥ ≥ 1 |

|

Тр |

Тр |

Тр |

Тр |

Тр |

Тр |

|

эксп. |

имп. |

вн. пр. |

вн. пр. |

имп |

ВВП |

где Тр ВВП – темп роста валового внутреннего продукта страны,

Тр вн.пр. – темп роста внутреннего производства станков в стране,

Тр вн.пр. техн. – темп роста высокотехнологичных станков,

Т р имп. – темп роста импорта станков,

Тр эксп. – темп роста экспорта станков,

Tр эксп. техн. – темп роста экспорта высокотехнологичных станков.

Данный инструмент экспресс-анализа позволит оперативно оценить, насколько эффективно идут процессы импортозаме-щения в станкостроении и увидеть «узкие» места, которые требуют более пристального внимания и углубленного анализа причин выявленных негативных тенденций. Данное соотношение можно рассчитать, как в целом по экономике страны, так и по отдельным отраслям, а также в разрезе регионов, холдингов, предприятий.

Предложенная система принципов, которым должно отвечать рациональное им-портозамещение, и разработанные варианты экспресс-оценки его эффективности представляют собой вклад авторов в развитие теории промышленной политики.

Заключение

Импортозамещение в станкостроении является необходимым условием для поддержания суверенитета и стабильности экономики и производства страны. Оно поощряет развитие отечественного производства и поддержку национальных предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения, а также укреплению конкурентоспособности страны на международном рынке.

В целях повышения результативности мер, принимаемых на всех уровнях целесообразно перейти к реализации концепции рационального импортозамещения, основанной на принятии взвешенных скоординированных решений, которые позволят повы- сить конкурентоспособность отечественных станков, помогут возродить былую мощь российского станкостроения и обеспечат возможность отечественным предприятиям самостоятельно и эффективно работать без дотационной поддержки государства.