Радиокарбонная хронология ямной культуры Волжско-Уральского междуречья

Автор: Моргунова Н.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Это исследование посвящено развитию хронологии и периодизации ямной могилы (Ямная) культуры на Волжском и Уральском междуречьях. Установление хронологии культуры Пит-Грейв археологическими подходами затруднено из-за отсутствия артефактов в наиболее изученных захоронениях. Для решения этой проблемы в течение последнего десятилетия были проведены специальные раскопки трех курганских групп в Оренбургской области России. Использовались археологические, палеопедагогические подходы и радиоуглеродные датировки. Курганы культуры Пит-Гроув были изучены. Изученные погребальные комплексы были разделены на 3 стадии. Для повышения точности полученных дат было дано множество углеродсодержащих материалов из тех же комплексов. Знакомства проводились в разных лабораториях. Кроме того, из раскопок последних лет некоторые памятники репино, отобранные к раннему периоду культуры Пит-Гроув, были датированы использованием керамики. Основываясь на археологических и палеопедологических данных, радиоуглеродное датирование помогло прояснить и в целом подтвердить трехэтапную периодизацию культуры Пит-Гроув в Волго-Уральском междуречье: ранняя (Репино) стадия - 4000-3300 г. до н.э., продвинутая (классическая) стадия - 3300-2600 гг. до н.э. с двумя, А и В, ступенями - 3300-2900 и 2900-2600 гг. до н.э., а поздняя (Полтавкинская) - 2600-2300 гг. до н.э.

Ранний бронзовый век, ямная культура, волжско-уральскоемеждуречье, периодизация, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14328558

IDR: 14328558

Текст научной статьи Радиокарбонная хронология ямной культуры Волжско-Уральского междуречья

Ввиду перехода от энеолита к бронзовому веку и очевидной связи с ямной культурой распространения многих технических достижений того времени особое значение приобретает проблема установления хронологических рамок существования всей культуры и выделения этапов ее развития. Но датирование ямных погребений археологическими методами затруднительно, поскольку большинство из них безынвентарно.

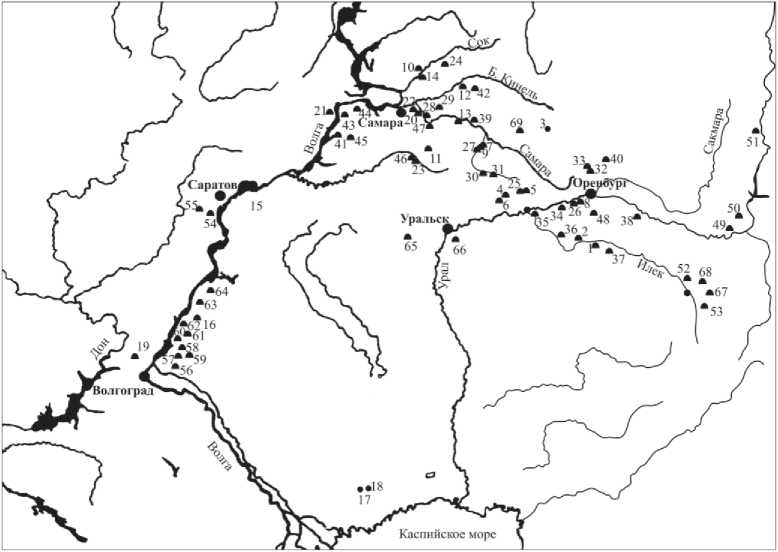

Наиболее стабильно ямная культура развивалась на территории волжско-уральского междуречья (рис. 1). Однако радиоуглеродное (далее – 14С) датирова-

Рис. 1. Карта расположения памятников ямной культуры волжско-уральского междуречья

Имеющие 14С даты : 1 – КМ Тамар-Уткуль VII, VIII; 2 – КМ Изобильное I; 3 – поселение Турга-никское; 4 – КМ Шумаево ОК, I и II; 5 – КМ Мустаево V; 6 – КМ Болдырево I; 7 – КМ Скворцовка; 8 – КМ Ниж. Павловка V; 9 – КМ Петровка; 10 – КМ Лопатино I; 11 – КМ Орловка I; 12 – КМ Полудни II; 13 – КМ Гвардейцы II; 14 – КМ Грачевка II; 15 – КМ Шумейка; 16 – КМ Скатовка; 17 – пос. Кызыл-Хак I; 18 – пос. Кызыл-Хак II; 19 – пос. Хутор Репин; 20 – КМ Нур I; 21 – КМ Уваровка II; 22 – КМ Подлесное I; 23 – КМ Журавлиха I; 24 – КМ Калиновка I; 25 – КМ Гераси-мовка II; 26 – КМ Пятилетка; 27 – КМ Курманаевка III; 28 – КМ Красносамарское I–IV; 29 – КМ Кутулук I; 54 – ОК Паницкое 6Б; 55 – Золотой Курган.

Не имеющие 14С даты : 30 – КМ Ефимовка IV; 31 – КМ Свердлово I; 32 – КМ Уранбаш; 33 – КМ Першин; 34 – КМ Краснохолм II, КМ Кардаилово I–II; 35 – КМ Илекский; 36 – КМ Линевка III, ОК Линевка; 37 – КМ Увакский; 38 – КМ Буранчи I; 39 – КМ, погр. у с. Колтубанка; 40 – КМ Новотроицкий I на Салмыше; 41 – КМ Екатериновка; 42 – КМ Березняки; 43 – КМ Кашпир II, III; 44 – КМ Преполовенка I; 45 – КМ Владимировка; 46 – КМ Тамбовка II; 47 – КМ Утевка I, КМ Покровка II; 48 – КМ Донгуз II; 49 – КМ Новотроицкий I Гайский; 50 – КМ Ишкиновка I–II; 51 – КМ Мало-Кизильский II; 52 – КМ Танаберген II; 53 – КМ Жаман-Каргала I; 56 – КМ Верхне-Погромное; 57 – КМ Калиновский (Волгоград. обл.); 58 – КМ у х. Степана Разина; 59 – КМ Быково I, II; 60 – КМ Политотдельское; 61 – КМ Бережновка I, II; 62 – КМ Иловатка; 63 – КМ Ровное; 64 – КМ Старая Полтавка; 65 – КМ Светлое Озеро; 66 – КМ Илекшар I; 67 – КМ Шандар; 68 – КМ Курайли I; 69 – КМ Грачевка (Оренбург. обл.)

ние вплоть до середины 1990-х гг. здесь не проводилось. Ситуация изменилась за последние 15 лет. К настоящему времени для памятников ямной культуры Волго-Уралья стало известно более 115 14С определений, не считая 14С дат по карбонатам из погребенных почв приуральских курганов ( Кузнецов , 1996; 2003; 2007; 2008; Моргунова и др. , 2003; 2005; Моргунова , 2006; 2007).

Методы

В Оренбургской обл. последние 10 лет исследования ряда курганных могильников ямного времени осуществлялись с использованием как радиоуглеродного датирования, так и других методов естественных наук, в частности палеопочвоведения. По этой методике было изучено 18 курганов ямной культуры в могильниках: ОК Шумаево II, КМ Шумаево I и II; КМ Мустаево V; КМ Сквор-цовка. В 5 из 19 погребений были найдены вещи, в том числе керамика, металл и костяные булавки, которые могут быть сопоставлены с материалами других ямных памятников Приуралья и Поволжья, раскопанных ранее.

В связи с безынвентарностью большинства погребений важным дополнением к данной работе стали палеопочвенные исследования, проведенные на всех курганах О.С. Хохловой и А.А. Гольевой ( Хохлова, Хохлов , 2005; Хохлова , 2007; Гольева , 2006). По структуре и составу погребенных почв устанавливалась очередность сооружения курганов, т. е. курганы в пределах одного могильника подразделялись на разновременные группы, что, как правило, подтверждалось дальнейшим радиоуглеродным датированием. Кроме того, определялся 14С возраст карбонатов, что также помогло установлению очередности сооружения курганов. В ряде случаев было прослежено, что курган возводился на подрезанной погребенной почве, взятой для сооружения насыпи соседнего кургана. Например, курган 8 в КМ Мустаево V был возведен на срезанной в результате первоначальной насыпки кургана 9 поверхности почвы. Таким образом, во-первых, устанавливалась поправка к дате по гумусу из кургана 8, образец на 14С анализ из которого брался, как оказывалось, не из верхнего горизонта, а из более древнего слоя погребенной почвы. Во-вторых, были получены дополнительные данные для суждения об очередности сооружения курганов и для интерпретации 14С датировок, полученных по погребениям из каждого кургана.

Всего в трех памятниках изучено 19 погребений в 18 курганах ямной культуры и получены 62 радиоуглеродные даты, которые были в свое время полностью опубликованы и проанализированы в специальных статьях ( Моргунова, Хохлова, Зайцева и др. , 2003; Моргунова, Хохлова, Гольева, Зайцева, Чичагова , 2005; Моргунова , 2006; 2007; Моргунова, Гольева и др. , 2010; Morgunova , 2011). В данной статье ввиду ограничения объема не ставится задача анализа каждой даты, приводятся только обобщенные данные.

Радиоуглеродные даты получены для всех без исключения погребений, в том числе безынвентарных или разрушенных каким-либо образом. Для 14С анализа отбирались все возможные по каждому комплексу материалы – кость человека, древесина из перекрытий и частей колесных повозок, гумус из погребенных почв, керамика. Для ряда погребений получены по 2–4 даты. Но, к сожалению, проверка одной полученной даты не всегда была возможна ввиду отсутствия тех или иных углеродосодержащих материалов в большинстве изученных погребений.

Кроме того, было проведено 14С датирование ряда погребений ямной культуры из раскопок 80–90-х гг. XX в. как в Оренбургской, так и в других областях Поволжья. Полученные данные представляли все этапы развития культуры, в том числе раннего (репинского) этапа (Петровка, Скатовка, Шумейка, Репин Хутор, Кызыл-Хак I и II). Поскольку эти памятники из старых раскопок, провести анализы возможным представлялось только по керамическому материалу. Так, к примеру, получилось, что памятники репинского времени нами датированы только по керамике, поскольку в последнее десятилетие ни одного погребения этого периода не открыто ( Моргунова, Выборнов, Ковалюх, Скрипкин , 2010; Моргунова, Зайцева, Ковалюх, Скрипкин , 2011). Исключением является КМ Орловка I 2/2, для которого по кости человека получена дата, совпавшая с результатами по керамике.

Известно, что некоторые исследователи не доверяют результатам 14С датирования керамики ( Черных, Орловская , 2011). Сомнения имеют под собой почву. Так, согласно технико-технологическому анализу, датированная нами керамика изготавливалась из илов или илистых глин, содержавших обломки речной ракушки, а иногда в глину добавлялась предварительно пережженная примесь толченой раковины, которая может значительно удревнить дату ( Салугина , 2005. С. 90, 91). Однако в ходе анализа данной керамики использовалась методика, по которой примеси, влияющие на абсолютный возраст датируемого образца, тщательно удалялись с помощью специальных препаратов ( Ковалюх, Скрипкин , 2007; Зайцева и др. , 2008). Относительная надежность данной методики установлена и по результатам радиоуглеродного датирования керамики эпох неолита и энеолита Поволжья ( Выборнов, Ковалюх, Скрипкин , 2008; Зайцева, Скрипкин и др. , 2008; Zaitseva, Skripkin et al. , 2009; Зайцева, Скаковский и др. , 2011; Выборнов , 2012; Моргунова, Выборнов и др. , 2010). Однако это не исключает неудачи в датировании. Иногда 14С даты, полученные как по керамике, так и по другим материалам, не соответствуют большинству датировок и имеют или значительно меньшее, или значительно большее значение1. В то же время, по нашим данным, по ряду комплексов наблюдается совпадение 14С дат, полученных как по керамике, так и по другим материалам. Например, – Тамар-Уткуль VIII 4/1 (табл. 2, 40, 41 ), Скворцовка 5/1, 4 (табл. 3, 1–3 ), Скворцовка 6/1, 3 (табл. 3, 5–7 ).

-

1 В каждом случае необходима проверка полученных 14С дат путем как альтернативных датировок данного комплекса, так и датировками в других лабораториях. В настоящей работе в таблицы включены только «работающие даты», т. е. как совпадающие по своим значениям с археологическим контекстом, так и взаимно проверяемые. Например, 28 дат, полученных по карбонатам из погребенных почв, использовались нами в исследованиях только для установления очередности сооружения курганов в пределах одного могильника. По своим значениям они значительно удревнены и неприемлемы для археологической работы. В приведенных здесь таблицах убраны даты, которые не совпадают с большинством дат одного погребального комплекса. Все они опубликованы ранее и соответственно проанализированы. По нашим данным, таких дат 12.

Иногда противоречивые результаты 14С датирования получаются также по костям человека. Они могут проверяться датированием по другим материалам, когда это возможно. Что касается мнения о необходимости проверки 14С дат, сделанных по костям человека изотопным анализом, и поправки на резервуарный эффект, то такие исследования в Волго-Уралье пока единичны. На мой взгляд, поправка на резервуарный эффект для 14С дат ямной культуры не столь актуальна, поскольку население занималось кочевым скотоводством, вело подвижный образ жизни и вряд ли активно практиковало рыбную диету. Это мнение подтверждается рядом датированных нами комплексов Приуралья, для которых 14С даты, полученные по кости человека, совпадают с датами, полученными по другим материалам (табл. 2, 14–17, 18, 19, 20–22 ; 3, 1–4, 5–7 ). Но следует иметь в виду и результаты анализов на изотопное фракционирование по пяти комплексам Шумаевских и Мустаевских курганов, полученные Э.П. Зазовской (табл. 4). Во всех 5 случаях анализ показал возможность присутствия резервуарного эффекта и необходимость поправки возраста этих погребений в среднем на 100 лет в сторону удревнения.

Радиоуглеродное датирование проводилось в разных лабораториях – Института географии РАН (О.А. Чичагова, Э.П. Зазовская), ИИМК РАН (Г.И. Зайцева), Киевской радиоуглеродной лаборатории НАН Украины (Н.Н. Ковалюх, В.В. Скрипкин), Познанской (Tomasz Goslar) и Гронингенской (J. Van der Plicht) радиоуглеродных лабораториях. Калибровка 14С дат проводилась в соответствующих лабораториях. Полученные данные представлены в табл. 1–3.

В итоге радиоуглеродное датирование, примененное с опорой на палеопоч-венные и археологические данные, позволило уточнить и в целом подтвердить трехэтапную периодизацию развития ямной культуры на территории волжско-уральского междуречья: I - ранний (репинский), II - развитой А и В (город-цовский); III - поздний (полтавкинский) этапы2. Остановимся кратко на обосновании данной периодизации по результатам проведенного радиоуглеродного датирования.

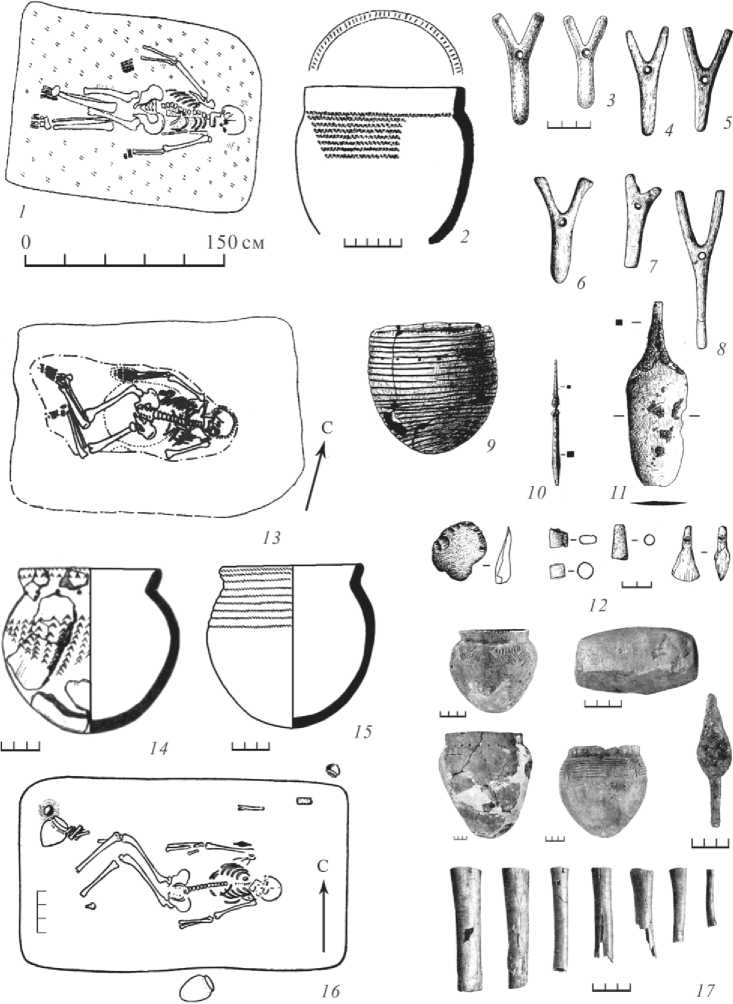

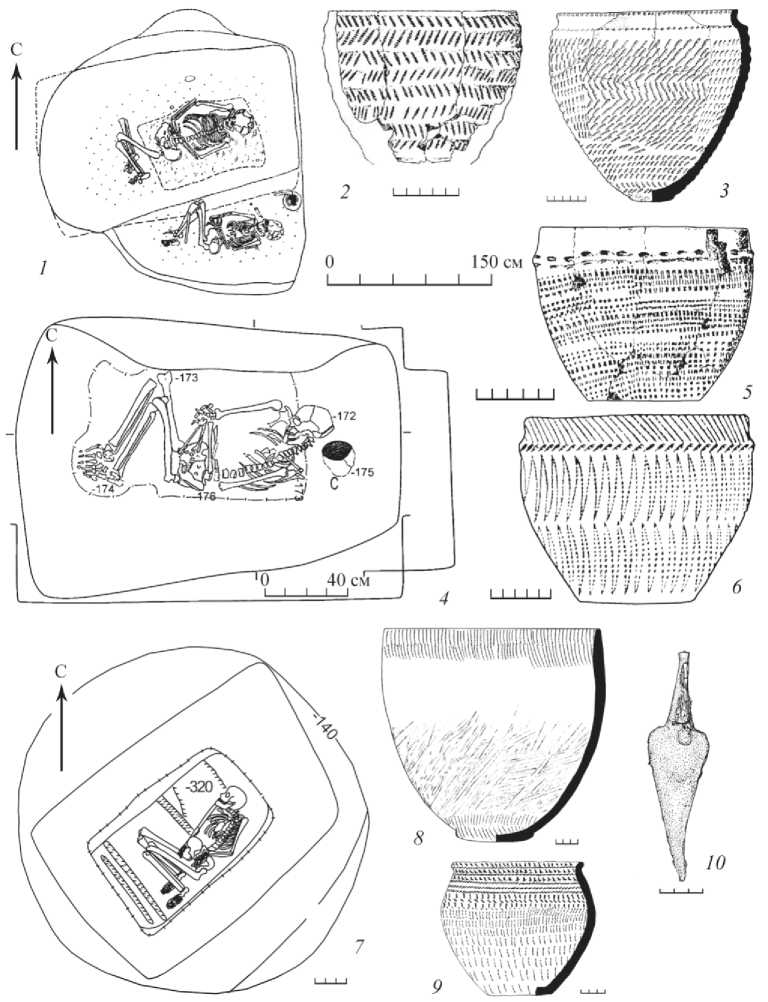

Ранний - репинский этап. На этом этапе сохраняется ряд признаков степного энеолита, но такие черты ямной культуры, как курганы с положением умерших скорченно на спине с подогнутыми ногами, окраска охрой, восточная ориентировка, становятся господствующими в погребальном обряде. Происходят изменения в технологии и оформлении глиняной посуды, распространяются первые медные изделия местного производства (рис. 2).

Памятники этого периода представлены захоронениями под курганами и кратковременными поселениями, видимо имевшими сезонный характер.

-

2 В своих работах я придерживаюсь уже достаточно устоявшейся и принятой большинством исследователей периодизации ямной культуры, начало разработке которой положено Н.Я. Мерпертом и позднее немного уточненной в других работах ( Мерперт , 1974; Васильев , 1979; Дремов , Юдин , 1992; Моргунова , 1991; Трифонов , 1996). Полагаю, что переименование этапов ямной культуры и замена устоявшихся терминов на новые ( Кузнецов , 2008; 2010) не только не имеет смысла и запутывает исследователей, которые занимаются изучением проблем бронзового века за пределами волжско-уральского междуречья, но и недопустимо с точки зрения научной этики.

Рис. 2. Ранний (репинский) этап ямной культуры волжско-уральского междуречья

1–3 – КМ Лопатино I 31/1; 4–12 – КМ Герасимовка II 4/2; 13–15 – КМ Петровка 1/1; 16, 17 – КМ

Скатовка 5/3

Таблица 1. Радиоуглеродные даты памятников раннего (репинского) этапа ямной культуры волжско-уральского междуречья

|

№ п/п |

Комплекс |

Шифр лаборат. |

ч 55 S On § |

Дата ВР |

Калиброванная дата ВС 68% |

Традиционная дата до н. э. |

Артефакты |

|

1 |

Кызыл-Хак II пос. |

Ki 15092 |

кр |

4550 ± 70 |

3370–3100 |

2600 ± 70 |

керамика |

|

2 |

Кызыл-Хак II пос. |

Ki 15075 |

кр |

4730 ± 70 |

3540–3490 |

2780 ± 70 |

керамика |

|

3 |

Кызыл-Хак I пос. |

Ki 14542 |

кр |

4510 ± 80 |

3350–3100 |

2560 ± 80 |

керамика |

|

4 |

Кызыл-Хак I пос. |

Ki 14543 |

кр |

4540 ± 80 |

3300–3100 |

2590 ± 80 |

керамика |

|

5 |

Кызыл-Хак I пос. |

УПИ-430 |

? |

4900 ± 40 |

– |

керамика |

|

|

6 |

Кызыл-Хак II пос. |

ГИН ? |

г |

5050 ± 45 |

3900–3700 |

3100 ± 45 |

керамика |

|

7 |

Турганикское пос. |

Ki 15597 |

кр |

4710 ± 80 |

3630–3370 |

2760 ± 80 |

керамика |

|

8 |

Турганикское пос. |

Ki 15598 |

кр |

5230 ± 90 |

4230–3960 |

3280 ± 90 |

керамика |

|

9 |

Турганикское пос. |

Ki 15599 |

кр |

5150 ± 90 |

4050–3790 |

3200 ± 90 |

керамика |

|

10 |

Хутор Репин пос. |

Ki 16486 |

кр |

4830 ± 80 |

3710–3520 |

2880 ± 80 |

керамика |

|

11 |

Хутор Репин пос. |

Ki 16272 |

кр |

5060 ± 80 |

3960–3770 |

3110 ± 80 |

керамика |

|

12 |

КМ Лопатино I 31/1 (яма со ступеньками) |

АА 47804 |

кч |

4432 ± 66 |

3300–3100 |

2482 ± 66 |

глин. чаша, кам. нак. стрелы |

|

13 |

КМ Лопатино I 31/1 |

Ki 7764 |

кч |

4560 ± 80 |

3300–3100 |

2610 ± 80 |

-«»- |

|

14 |

КМ Лопатино I 31/1 |

Ki 14544 |

кр |

4750 ± 70 |

3700–3300 |

2800 ± 70 |

-«»- |

|

15 |

КМ Лопатино I 31/1 |

Ki 14545 |

кр |

4800 ± 80 |

3700–3300 |

2850 ± 80 |

-«»- |

|

16 |

КМ Петровка 1/1 |

Ki 14521 |

кр |

4730 ± 90 |

3640–3490 |

2780 ± 90 |

два сосуда |

|

17 |

КМ Орловка I 2/2 |

ЛЕ 7896 |

кч |

4790 ± 150 |

3700–3400 |

2840 ± 150 |

медные нож и шило |

|

18 |

КМ Скворцовка 5/2 |

Ki 16268 |

кр |

5140 ± 70 |

4000–3800 |

3190 ± 70 |

глин. сосуд |

|

19 |

КМ Скатовка 5/3 с.2 |

Ki 16487 |

кр |

4890 ± 70 |

3770–3630 |

2940 ± 70 |

3 сосуда, медный нож, пластина из клыка кабана, костяные трубочки |

|

20 |

КМ Скатовка 5/3 с.3 |

Ki 16488 |

кр |

5080 ± 80 |

3970–3790 |

3130 ± 80 |

-«»- |

|

21 |

КМ Шумейка, компл. А |

Ki 16276 |

кр |

5290 ± 100 |

4230–3980 |

3340 ± 100 |

глиняный сосуд |

|

22 |

КМ Шумейка, компл. В |

Ki 16277 |

кр |

5420 ± 100 |

4360–4050 |

3470 ± 100 |

глиняный сосуд |

|

23 |

КМ Герасимовка II 4/2 |

GrA 54389 |

кр |

4480 ± 35 |

3390–3095 |

2630 ± 35 |

глиняный сосуд, медные нож и пронизки, кост. рогатые булавки |

|

24 |

КМ Грачевка II 7/2 |

AA-53808 |

кч |

4419 ± 56 |

3340–2910 |

2469 ± 56 |

2 сосуда: кругло-и плоскодонный |

|

25 |

КМ Грачевка II 7/1 |

AA - 53807 |

кч |

4361 ± 55 |

3120–2880 |

2411 ± 55 |

камен. пест, круглодонный сосуд |

Сокращения здесь и далее: кч – кость человека, кр – керамика, г – погребенная почва, кж – кость животного, д – дерево, тр – растительный тлен, пос. – поселение; ОК – одиночный курган, КМ – курганный могильник, 31/1 – номер кургана / номер погребения.

Примечание: Даты впервые опубликованы: № 1–4, 7–9, 16: Моргунова, Выборнов и др. , 2010; 5, 6: Барынкин , 1992; 12, 13: Кузнецов, Ковалюх , 2008; 14, 15: Кузнецов , 2007; 17: Овчинникова, Фадеев , 2007; 18–22: Моргунова и др. , 2011; 23: публикуется впервые; 24, 25: Кузнецов , 2011.

Для радиоуглеродного датирования были взяты фрагменты керамики стоянок в Северном Прикаспии (Кызыл-Хак I и II), Турганикского поселения (средний слой) в Южном Приуралье и поселения Репин Хутор (табл.1, 1–11 ). Хронология, установленная для всех трех поселений, близка. Диапазон дат устанавливается в значениях от 5230±90 до 4540±80 ВР, по калиброванной шкале – в пределах 4200–3100 ВС. Однако, учитывая, что часть дат могла быть немного удревне-на, нижняя хронологическая граница периода может быть откорректирована до значения 3900–4000 ВС. Окончание репинского этапа развития ямной культуры может быть определено в интервале 3400–3500 ВС, что подтверждается 14С датами для начала развитого этапа.

Подкурганные погребения в курганных могильниках Скатовка, Петровка, Орловка I, Скворцовка, Лопатино I отнесены к репинскому горизонту по наличию в них типичной керамики и металлических изделий. Даты для них получены как по керамике, так и костям человека. Их значения различны, немногие из них выглядят несколько удревненными, некоторые, наоборот, несколько омоложенными. В целом они аналогичны 14С датам по поселениям (табл. 1, 12–25 ).

Таким образом, на основании радиоуглеродных определений хронологические рамки раннего этапа ямной культуры в Волго-Уралье определяются в пределах примерно от 4000 до 3300 ВС. В целом, культура удревняется в сравнении с прежними представлениями ( Черных, Орловская , 2004; Кузнецов , 2011; 2013) примерно на 500 лет. Данный вывод подтверждается фактами синхронности ранних майкопских курганов и памятников репинского типа (например, Павловск 31/4, 5 на Дону и др.). Хронология майкопских памятников достаточно надежно установлена 14С датами ( Кореневский , 2004; Кореневский, Резепкин , 2008).

Развитой (городцовский, классический) этап по совокупности данных палеопочвоведения и радиоуглеродного датирования подразделен на 2 хронологические ступени – А и В.

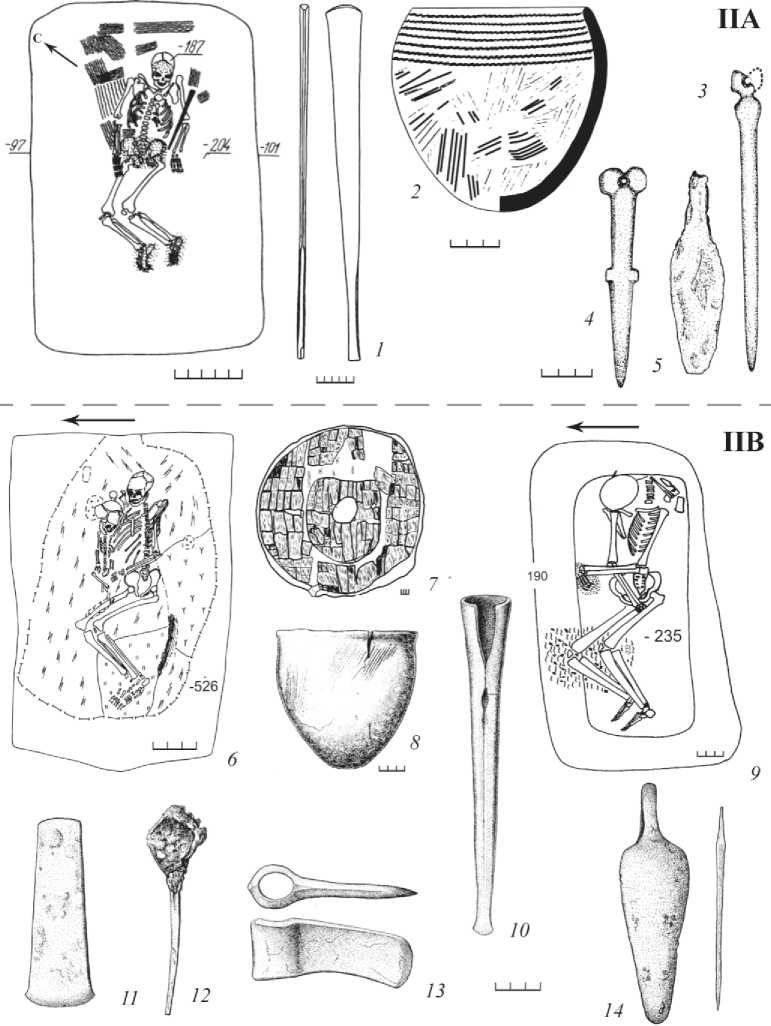

К «Развитому этапу А» отнесены КМ Шумаево I 3/6; КМ Мустаево V 8/2, 9/2; КМ Скворцовка 9/1 (рис. 3, II A ).

Большинство 14С дат для погребений этой группы (табл. 2, 1–6 ) имеют значения от 4440±140 до 4245±35 ВР, согласно которым допустимый калиброванный интервал устанавливается в достаточно широких пределах – от 3400 до 2600 ВС. Но уточнить верхнюю границу этого интервала позволяют 14С даты для курганов Нижняя Орлянка I 4/2 и 1/5, а также погребения Кутулук I 4/1 с медным мечом-скипетром, КМ Полудни I 2/7, КМ Грачевка II 5/2 (табл. 2, 7–13 ). Для них 14С даты имеют более узкий калиброванный интервал в пределах 3365–2800 ВС. Таким образом, возможное время бытования курганов группы «Развитой этап А» установлено в пределах от 3300 до 2900 ВС. Установленные хронологические рамки подтверждаются данными палеопочвоведения, согласно которым погребенные почвы под курганами группы А существенно отличаются по своим свойствам от курганов группы В, что свидетельствует о некотором временном интервале между их сооружением.

К «Развитому этапу В» отнесены ОК Шумаево II, КМ Шумаево II 6/6, КМ Мустаево V 1/1, КМ Скворцовка 7/1, 8/1.

По данным археологии, памятники этой ступени сохраняют все признаки погребальной традиции предшествующего этапа (рис. 3, II B ). Однако сущес-

Рис. 3. Развитой этап

II А: 1 – КМ Кутулук I 4/1; 2 – КМ Мустаево V 8/2; 3–5 – КМ Мустаево V 9/2. II В: 6, 7 – ОК Шу-маево п. 2; 8 – КМ Тамар-Уткуль VIII 8/1; 9–14 – КМ Тамар-Уткуль VII 8/4

Таблица 2. Радиоуглеродные даты развитого этапа ямной культуры волжско-уральского междуречья

|

№ п/п |

Комплекс |

Шифр лаборат. |

ч 55 S On § |

Дата ВР |

Калиброванная дата ВС 68% |

Традиционная дата (до н. э.) |

Артефакты |

|

Развитой этап А |

|||||||

|

1 |

КМ Мустаево V 8/2 |

ИГАН 3016 |

г |

4480 ± 100 |

3475–3174 |

2530 ± 100 |

круглодонный сосуд |

|

2 |

КМ Мустаево V 8/2 |

Poz-47868 |

кр |

4245 ± 35 |

2908–2871 |

4295 ± 35 |

-«»- |

|

3 |

КМ Мустаево V 9/2 |

ЛЕ 7021 |

кч |

4330 ± 100 |

3100–2700 |

2380 ± 100 |

медный нож, костяная булавка |

|

4 |

КМ Мустаево V 9/2 |

ИГАН 3017 |

г |

4290 ± 80 |

3200–3060 |

2340 ± 80 |

-«»- |

|

5 |

КМ Шумаево 3/6 |

ЛЕ 6091 |

кч |

4300 ± 150 |

3300–2600 |

2350 ± 150 |

безынвент. |

|

6 |

КМ Скворцовка 9/1 |

ЛЕ 8579 |

кч |

4440 ± 140 |

3340–2920 |

2490 ± 140 |

безынвент. |

|

7 |

КМ Ниж. Орлянка I 4/2 |

АА 12573 |

кч |

4520 ± 75 |

3350–3100 |

2570 ± 75 |

безынвент. |

|

8 |

КМ Ниж. Орлянка I 1/5 |

ОхА 4254 |

кч |

4510 ± 75 |

3350–3100 |

2560 ± 75 |

безынвент. |

|

9 |

КМ Кутулук I 4/1 |

ОхА 4306 |

кч |

4400 ± 70 |

3110–2920 |

2450 ± 70 |

медный меч |

|

10 |

КМ Кутулук I 4/1 |

АА 12570 |

кч |

4370 ± 75 |

3100–2910 |

2420 ± 75 |

-«»- |

|

11 |

КМ Полудни 2/7 |

ИГАН 3233 |

кч |

4542 ± 75 |

3365–3104 |

2592 ± 75 |

«маска» из глины |

|

12 |

КМ Грачевка II 5/2 (основное) |

AA 53805 |

кч |

4342 ± 56 |

3110–2870 |

2392 ± 56 |

кремневые от-щепы, сосуд баночной формы, неорнам. |

|

13 |

КМ Грачевка II 5/2 (основное) |

ИГАН 2875 |

кч |

4330 ± 60 |

3150–2750 |

2380 ± 60 |

-«»- |

|

Развитой этап В |

|||||||

|

14 |

ОК Шумаево II п. 2 |

ЛЕ 6088 |

д |

4100 ± 40 |

2810–2590 |

2150 ± 40 |

деревянные колеса |

|

15 |

ОК Шумаево II п. 2 |

ЛЕ 6090 |

кч |

4060 ± 120 |

2870–2490 |

2190 ± 120 |

-«»- |

|

16 |

ОК Шумаево II п. 2 |

ИГАН 2448 |

д |

3980 ± 50 |

2563–2457 |

2030 ± 50 |

-«»- |

|

17 |

ОК Шумаево II п. 2 |

ИГАН 2391 |

г |

4030 ± 120 |

2966–2695 |

2080 ± 120 |

-«»- |

|

18 |

КМ Шумаево II 6/6 |

ЛЕ 6087 |

д |

4070 ± 45 |

2860–2500 |

2120 ± 45 |

деревянное колесо |

|

19 |

КМ Шумаево II 6/6 |

ЛЕ 6089 |

кч |

4080 ± 100 |

2870–2500 |

2130 ± 100 |

-«»- |

|

20 |

КМ Мустаево V 1/1 |

ЛЕ 6732 |

д |

4140 ± 25 |

2870–2620 |

2190 ± 25 |

медная кирка |

|

21 |

КМ Мустаево V 1/1 |

ИГАН 2780 |

д |

4070 ± 30 |

2615–2503 |

2120 ± 30 |

-«»- |

|

22 |

КМ Мустаево V 1/1 |

ИГАН 2869 |

г |

4180 ± 70 |

3100–2900 |

2230 ± 70 |

-«»- |

|

23 |

КМ Болдырево I 1/1 |

Ki 14518 |

тр |

4080 ± 70 |

2700–2550 |

2130 ± 70 |

медные копье, нож, шилья, железные вещи |

|

24 |

КМ Скворцовка 7/1 |

ЛЕ 8580 |

кч |

4230 ± 150 |

3020–2600 |

2280 ± 150 |

каменный пест, медное шило |

|

25 |

КМ Скворцовка 8/1 |

ЛЕ 8578 |

кч |

4180 ± 140 |

2920–2500 |

2230 ±140 |

безынвент. |

|

26 |

КМ Красносамар-ское IV 1/3 (осн.) |

АА 37031 |

кч |

4241 ± 70 |

2920–2680 |

2290 ± 70 |

безынвент. |

|

27 |

КМ Ниж. Орлянка I ¼ |

ОхА 4255 |

кч |

4230 ± 80 |

2930–2620 |

2280 ± 80 |

медный нож |

|

28 |

КМ Курманаевка III 3/1 |

АА 47805 |

кч |

4234 ± 60 |

2920–2680 |

2284 ± 60 |

костяная булавка |

|

29 |

КМ Першин ¼ |

ВМ 3157 |

д |

4200 ± 60 |

2910–2660 |

2250 ± 60 |

литейная форма для топора |

Таблица 2 (продолжение)

|

30 |

КМ Н. Павловка V 2/3 |

Ki 7766 |

кч |

4010 ± 90 |

2835–2350 |

2060 ± 90 |

безынвент. |

|

31 |

КМ Полудни II 3/1 |

ЛЕ 7509 |

кч |

4270 ± 80 |

3020–2700 |

2320 ± 80 |

безынвент. |

|

32 |

КМ Грачевка II 5/1 (впускное) |

АА 53804 |

кч |

4179 ± 55 |

2800–2600 |

2229 ± 55 |

кости барана |

|

33 |

КМ Грачевка II 5/1 |

ИГАН 2876 |

кч |

4050 ± 70 |

2700–2500 |

2100 ± 70 |

-«»- |

|

34 |

КМ Подлесное I 3/3 |

ГИН 13208 |

д |

4290 ± 50 |

2920–2880 |

2340 ± 50 |

безынвент. |

|

35 |

КМ Подлесное I 3/3 |

ГИН 13206 |

д |

4260 ± 50 |

2920–2700 |

2310 ± 50 |

безынвент. |

|

36 |

КМ Красносамарское IV 1/1 (впускное) |

АА 37033 |

кч |

4284 ± 79 |

3020–2700 |

2334 ± 79 |

безынвент. |

|

37 |

КМ Тамар-Уткуль VII 1/1 |

GrA 54386 |

кч |

4105 ± 35 |

2848–2600 |

2155 ± 35 |

медный нож, костяная булавка |

|

38 |

КМ Тамар-Уткуль VII 4/9 |

GrA 54383 |

кч |

4145 ± 35 |

2864–2635 |

2190 ± 35 |

медные нож и шило |

|

39 |

КМ Тамар-Уткуль VII 8/4 |

GrA 54390 |

кч |

4145 ± 35 |

2864–2635 |

2195 ± 35 |

медные топор, нож, шило, долото, резчик |

|

40 |

КМ Тамар-Уткуль VIII 4/1 |

GrA 54382 |

кч |

4165 ± 35 |

2873–2677 |

2210 ± 35 |

медный топор, сосуд из глины |

|

41 |

КМ Тамар-Уткуль VIII 4/1 |

Poz-47845 |

кр |

4200 ± 90 |

3013–2851 |

2250 ± 90 |

медный топор, сосуд круглодон. |

|

42 |

КМ Пятилетка V 5/2 |

GrA 54392 |

кч |

4140 ± 35 |

2862–2632 |

2290 ± 35 |

медное долото, человеческ. жертва |

|

43 |

КМ Нижняя Павловка V 1/2 |

GrA 54391 |

кч |

4175 ± 35 |

2876–2695 |

2225 ± 35 |

медный топор-клевец |

Примечание: № 1–4, 20–22: Моргунова и др. , 2005; 5, 14–19: Моргунова и др. , 2003; 6, 24, 25: Моргунова, Гольева и др. , 2010; 9, 10, 27: Кузнецов , 1996; 11, 31: Мышкин и др. , 2010; 12, 13, 32, 33: Кузнецов , 2011; 26, 36: Кузнецов , 2003; 28: Богданов , 2006; 29: Каргалы, 2005; 30: Кузнецов , 2000; 34, 35: Барынкин и др ., 2006; 37–43: публикуются впервые.

твенным отличием группы В является наличие разных по величине и сложности оформления погребального ритуала курганов, погребений с человеческими жертвоприношениями и многочисленными металлическими и иными вещами, что свидетельствует о качественно ином уровне жизни и усилении социальной дифференциации в обществе ямной культуры в данный период. По данным палеопочвоведения, отличия погребенных почв этих курганов достаточно существенны, что также говорит об определенном промежутке времени в их сооружении относительно курганов периода А ( Хохлова , 2007).

По радиоуглеродным данным (табл. 2, 14–43 ) хронологические рамки «развитого этапа В» определяются в пределах от 3000-2900 до 2600-2500 ВС. Данный возраст подтверждается единичными датами для других памятников ямной культуры Поволжья и Приуралья. Например, для КМ Першин 1/4 с литейной формой для изготовления топоров утевского типа имеется 14С дата 4200±60 ВР (Каргалы, 2005). Аналогичные даты по костям человека получены профессором Х. Ван дер Плихтом для погребений с топорами, отлитыми в такой же форме, КМ Тамар-Уткуль VII и VIII (табл. 2, 37–40 ). С ними совпала дата по керамике из этих же погребений (№ 41).

В данном хронологическом интервале по 14С датам оказались погребения с частями колесных повозок из Шумаево и элитное погребение Болдырево I 1/1 в

Рис. 4. Поздний (полтавкинский) этап

1, 3 – КМ Гвардейцы II 1/3, 6; 2 – КМ Калиновка I 1/3; 4 – КМ Подлесный I 3/6; 5 – КМ Калиновка I 1/5; 6 – КМ Красносамарское I 4/2; 7 – КМ Скворцовка 6/3; 8 – КМ Скворцовка 6/1; 9, 10 – КМ Скворцовка 5/4

большом кургане (диаметр 60 м, высота 6 м) с многочисленными предметами из меди и метеоритного железа (№14–19, 23). В пределах 3000–2600 ВС определяют время классического этапа ямной культуры на других степных территориях Восточной Европы ( Телегин , 1977; Шишлина , 2007; Иванова и др. , 2005; Иванова , 2006; Nikolova, Kaiser , 2009). Верхняя граница периода подтверждается 14С датами ранних катакомбных погребений (Там же).

Таким образом, радиоуглеродное датирование позволило не только определить хронологические рамки развитого этапа ямной культуры на территории волжско-уральского междуречья, но и выделить две последовательные ступени в его развитии.

Поздний (полтавкинский) этап. В этот период на территории от Дона до Днепра распространяется катакомбная культура, которая поглощает ямную и смешивается с ней. Однако в волжско-уральском междуречье сохраняется ямная культура, которая испытывала достаточно слабое влияние со стороны катакомбного ареала, что проявилось, в частности, в распространении плоскодонных форм керамики (рис. 4).

По палеопочвенным и археологическим данным, к позднеямному этапу отнесены комплексы КМ Шумаево II 7/1, КМ Скворцовка 5/1 и 3, 4; 6/1, 3; 7/1. Согласно палеопочвенным данным, они были созданы в условиях нарастания аридных природно-климатических условий, что отличает их от курганов группы В развитого этапа. Для всех курганов получены 14С даты. Показательны 3 14С даты для одновременно совершенных погребений 1 и 4 кургана 5 КМ Скворцов-ка. Они получены по разным материалам (керамика, кость человека и дерево) и достаточно близки по своим значениям – 3940±70, 3810±25, 3810±40 ВР (табл. 3, 1–3 ). Близка им дата из погребения 3 этого же кургана (табл. 3, 4 ), а также даты погребений в кургане 6 этого же КМ (табл. 3, 5–7 ). Отнесение данной группы погребений к ямно-катакомбному времени подтверждается наличием плоскодонной посуды и медного ножа с искривленным концом (КМ Скворцовка 5/4). Аналогичные значения 14С дат получены по комплексам КМ Изобильное I 1/1 с колесами и для ряда погребений, отмеченных плоскодонной посудой, в Самарском Заволжье (табл. 3, 8–17 ).

Таким образом, поздний этап развития ямной культуры на территории волжско-уральского междуречья датируется в пределах калиброванного интервала от 2600 до 2200 ВС. В этих же пределах датируются катакомбные памятники в Калмыкии, на Нижнем Дону ( Шишлина , 2007) и в Поднепровье ( Nikolova , 1999; Пустовалов , 2003; Кайзер , 2011).

Заключение

На протяжении столь длительной истории своего существования ямная культура отличалась консерватизмом в погребальной практике, в производственной и ритуальной деятельности, что создает определенные трудности для разработки ее археологической периодизации. Радиоуглеродное датирование позволило отчасти решить эту проблему. Проведенное исследование археологических объектов с опорой на палеопочвенное исследование и радиоуглеродное датирование

Таблица 3. Радиоуглеродные даты памятников позднего (полтавкинского) этапа ямной культуры волжско-уральского междуречья

|

№ п/п |

Комплекс |

Шифр лаборат. |

ч 55 S On § |

Дата ВР |

Калиброванная дата ВС 68% |

Традиционная дата (до н. э.) |

Артефакты |

|

1 |

КМ Скворцовка 5/4 |

Ki 16489 |

кр |

3940 ± 70 |

2500–2300 |

1990 ± 70 |

На правом боку. Плоскодонный сосуд, медный нож с отогнутым концом |

|

2 |

КМ Скворцовка 5/4 |

ЛЕ 7685 |

д |

3810 ± 25 |

2290–2200 |

1860 ± 25 |

-«»- |

|

3 |

КМ Скворцовка 5/1 |

ЛЕ 8415 |

кч |

3810 ± 40 |

2560–2130 |

1860 ± 40 |

Поза не определена. Безынвентарное |

|

4 |

КМ Скворцовка 5/3 (нижний скелет) |

ЛЕ 7685 |

кч |

4080 ± 60 |

2860–2500 |

2130 ± 60 |

На спине, ноги подогнуты влево. Безынвентарное |

|

5 |

КМ Скворцовка 6/1 |

ЛЕ 8583 |

кч |

4100 ± 110 |

2870–2500 |

2150 ±110 |

На правом боку. Плоскодонный сосуд, медное шило |

|

6 |

КМ Скворцовка 6/1 |

Ki 16260 |

кр |

4090 ± 90 |

2870–2550 |

2140 ± 90 |

-«»- |

|

7 |

КМ Скворцовка 6/3 |

ЛЕ 8582 |

кч |

3950 ± 400 |

3100–1800 |

2000 ± 400 |

На правом боку. Безынвентарное |

|

8 |

КМ Изобильное I 3/1 |

Ki 14522 |

д |

3920 ± 90 |

2500–2280 |

1970 ± 90 |

На правом боку. Медный нож-кинжал, колеса из глины |

|

9 |

КМ Калиновка I 1/3 |

ГИН 11289 |

кч |

4050 ± 40 |

2700–2500 |

2100 ± 40 |

Поза не определена. Плоскодонный сосуд |

|

10 |

КМ Гвардейцы II ½ |

ГИН 10611 |

кч |

3960 ± 90 |

2580–2300 |

2010 ± 40 |

Поза не определена. Плоскодонный сосуд |

|

11 |

КМ Гвардейцы II 1/6 |

ГИН 10613 |

кч |

3960 ± 40 |

2570–2350 |

2010 ± 40 |

На спине, ноги подогнуты вправо. Безынвентарное |

|

12 |

КМ Журавлиха I 1/16 |

ГИН 10614 |

кч |

3990 ± 40 |

2500–2300 |

2040 ± 40 |

На правом боку, скорченно. Плоскодонный сосуд |

|

13 |

КМ Грачевка I 1/2 |

ГИН 11452 |

кч |

4250 ± 40 |

3000–2800 |

2300 ± 40 |

Скорченно на левом боку. Плоскодонный сосуд |

|

14 |

КМ Нур I 1/5 |

АА 47810 |

кч |

4127 ± 59 |

3000–2600 |

2177 ± 59 |

На спине, ноги подогнуты вправо. Плоскодонный сосуд |

|

15 |

КМ Нур I 1/4 |

АА 53801 |

кч |

4009 ± 54 |

2620–2460 |

2059 ± 54 |

Скорченно на левом боку. Плоскодонный сосуд |

|

16 |

КМ Подлесный I 3/6 |

ГИН 13209 |

д |

4190 ± 40 |

2900–2700 |

2240 ± 40 |

Скорченно на правом боку. Плоскодонный сосуд |

Таблица 3 (продолжение)

|

17 |

КМ Подлесный I 3/6 |

ГИН 13210 |

д |

4110 ± 50 |

2800–2350 |

2160 ± 50 |

Скорченно на правом боку. Плоскодонный сосуд |

|

18 |

КМ Орловка I 1/1 |

ЛЕ 7895 |

кч |

3970 ± 130 |

– |

2020 ± 130 |

На спине, слабо скорченно влево. Безынвентарное. |

Примечание: № 1, 13–15: Кузнецов , 2007; 2–8: Моргунова и др. , 2010; 9: Сташенков и др. , 2006; 10, 11: Крама-рев и др. , 2002; 12: Кузнецов, Мышкин , 2003; 16, 17: Барынкин и др. , 2006; 18: Овчинникова, Фадеев , 2007.

Таблица 4. Результаты радиоуглеродного датирования памятников ямной культуры с поправкой на изотопное фракционирование

(выполнены в Институте географии РАН Э.П. Зазовской)

На территории волжско-уральского междуречья ямная культура прошла длительный путь развития. Выделено три этапа (по калиброванным 14С датам): ранний (репинский) – 4000–3300 ВС; развитой (классический) – 3300–2600 ВС; поздний (полтавкинский) - 2600-2300 ВС. Однако к полученным нами радиоуглеродным определениям остается немало вопросов. Прежде всего, обращает на себя внимание значительное увеличение за счет калибрования радиоуглеродных дат возраста ямной культуры по сравнению с прежними представлениями, причем за счет не только удревнения, но и расширения времени ее функционирования на два тысячелетия в пределах от 4000 до 2300 лет ВС. По традиционной шкале (за вычетом из дат ВР 1950 лет) все полученные 14С даты уложатся в одно III тыс. до н. э. (табл. 1–3). В таком случае они вполне соответствуют представлениям о хронологии культуры, представленной и достаточно обоснованной в работах Н.Я. Мерперта (1974), Д.Я. Телегина (1977) и других предшествующих исследователей. Для решения данной проблемы необходимы дальнейшие исследования, в ходе которых радиоуглеродное датирование должно шире внедряться в изучение археологических объектов ямной культуры, но при этом наряду с археологической методикой использоваться и другие возможные методы естественных наук.

Список литературы Радиокарбонная хронология ямной культуры Волжско-Уральского междуречья

- Барынкин П.П., 1992. Энеолит и ранняя бронза Северного Прикаспия: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.: ИА РАН.

- Барынкин П.П., Зудина В.Н., Крамарев А.И., Салугина Н.П., Цибин В.А., Хохлов А.А., 2006. Исследование курганов эпохи бронзы у пос. Подлесный на р. Самаре//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4: Памяти И.Б. Васильева/Отв. ред. И.Н. Васильева. Самара: Научно-технический центр. С. 293-313.

- Богданов С.В., 2006. Культурно-хронологические комплексы IV Ефимовского курганного могильника//Там же. С. 209-224.

- Васильев И.Б., 1979. Среднее Поволжье в эпоху ранней и средней бронзы//Древняя история Поволжья/Отв. ред. С.Г. Басин. Куйбышев: Изд-во КГПУ С. 24-56.

- Выборнов А.А., 2012. О радиоуглеродных датах по керамике и другим материалам//Проблемы истории, археологии, образования/Отв. ред. О.Д. Мочалов. Самара: Изд-во СГСГА. С. 15-31.

- Выборнов А.А., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2008. Радиокарбонная хронология неолита Среднего Поволжья: западный регион//РА. № 4. С. 64-71.

- Гольева А.А., 2006. Особенности использования органического материала в ямных погребениях юга Оренбургской области//Проблемы изучения ямной культурно-исторической области/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 28-30.

- Дремов И.И., Юдин А.И., 1992. Древнейшие подкурганные захоронения степного Поволжья//РА. № 4. С. 18-30.

- Зайцева Г.И., Скаковский Е.Д., Посснерт Г., Выборнов А.А., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2011. Органическое вещество керамики: природа, органические компоненты и достоверность радиоуглеродных дат//Тр. III Всерос. АС/Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН. Т. II. С. 383-385.

- Зайцева Г.И., Скрипкин В.В., Ковалюх Н.Н., Выборнов А.А., Долуханов П.М., Посснерт Г., 2008. Радиоуглеродное датирование керамики памятников неолита Евразии: проблемы и перспективы//Тр. II (XVIII) Всерос. АС в Суздале/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 217-219.

- Иванова С.В., 2006. Ямная культурно-историческая общность: проблемы формирования в свете радиоуглеродного датирования//РА. № 2. С. 113-120.

- Иванова С.В., Петренко В.Г., Ветчинникова Н.Е., 2005. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра/Отв. ред. В.В. Отрощенко. Одесса: ИА НАН. 207 с.

- Кайзер Э., 2011. Проблемы абсолютного датирования катакомбной культуры Северного Причерноморья//КСИА. Вып. 225. С. 15-27.

- Каргалы/Отв. ред. Е.Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2005. Т. IV. 240 с.

- Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2007. Радиоуглеродное датирование археологической керамики жидкостным сцинтилляционным методом//Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях/Отв. ред. Г.И. Зайцева, М.А. Кулькова. СПб.: ИИМК РАН. С. 120-126.

- Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. ММ.: Наука. 243 с.

- Кореневский С.Н., Резепкин А.Д., 2008. Радиокарбонная хронология памятников круга майкопского кургана и новосвободненских гробниц//Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск: Отд. ист.-филолог. наук РАН. С. 109-127. Вып. XXII.

- Крамарев А.И., Мышкин В.Н., Турецкий М.А., 2002. Курганный могильник Гвардейцы II//Вопросы археологии Поволжья. Самара. Вып. 2/Отв. ред. А.А. Выборнов. С. 101-121.

- Кузнецов П.Ф., 1996. Новые радиоуглеродные даты для хронологии культур энеолита -бронзового века юга лесостепного Поволжья//Радиоуглерод и археология. Вып. 1/Отв. ред. Г.И. Зайцева. СПб.: ИИМК РАН. С. 50-60.

- Кузнецов П.Ф., 2000. О хронологической позиции погребений с заплечиками Южного Урала//Археологические памятники Оренбуржья/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во «Оренбургская губерния». С. 98-99.

- Кузнецов П.Ф., 2003. Особенности курганных обрядов населения Самарской долины в первой половине бронзового века//Материальная культура населения бассейна реки Самара в бронзовом веке/Отв. ред. Ю.И. Колев. Самара: Изд-во СГПУ С. 43-51.

- Кузнецов П.Ф., 2007. Время новых культурных традиций в бронзовом веке Волго-Уралья//Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях/Отв. ред. Г.И. Зайцева, М.А. Кулькова. СПб.: ИИМК РАН. С. 216-224.

- Кузнецов П.Ф., 2008. Ямная культура Волго-Уралья: периодизация, хронология, межрегиональный контекст//Тр. II (XVIII) Всерос. АС в Суздале/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 317-319.

- Кузнецов П.Ф., 2010. Проблемы изучения раннего и среднего бронзового века Самарского Поволжья//Краеведческие записки. Вып. XV: 40 лет Средневолжской археологической экспедиции/Отв. ред. Л.В. Кузнецова. Самара: ООО «Офорт». С. 40-55.

- Кузнецов П.Ф., 2011. Ямные курганы могильника Грачевка II в Самарском Поволжье//Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 9/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 75-92.

- Кузнецов П.Ф., 2013. Датировка памятника у Репина Хутора и хронология культурно-родственных материалов эпохи ранней бронзы степной зоны Восточной Европы//РА. № 1. С. 13-21.

- Кузнецов П.Ф., Ковалюх Н.Н., 2008. Датирование керамики ямно-репинского облика в Поволжье//Археология восточно-европейской степи/Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Научная книга. С. 194-199.

- Кузнецов П.Ф., Мышкин В.Н., 2003. Исследование могильника Журавлиха I//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6/Отв. ред. А.С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во ВГУ. С. 142-164.

- Мерперт Н.Я., 1974. Древнейшие скотоводы волжско-уральского междуречья. М.: Наука. 166 с.

- Моргунова Н.Л., 1991. К вопросу о полтавкинской культуре//СА. № 4. С. 123-131.

- Моргунова Н.Л., 2006. Периодизация и хронология ямных памятников Приуралья по данным радиоуглеродного датирования//Проблемы изучения ямной культурно-исторической области/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ С. 67-71.

- Моргунова Н.Л., 2007. Об абсолютной хронологии развитого этапа ямной культуры (по данным Южного Приуралья)//Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях/Отв. ред. Г.И. Зайцева, М.А. Кулькова. СПб.: ИИМК РАН. С. 210-215.

- Моргунова Н.Л., Выборнов А.А., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2010. Хронологическое соотношение энеолитических культур волго-уральского региона в свете радиоуглеродного датирования//РА. № 4. С. 19-28.

- Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Дегтярева А.Д., Евгеньев А.А., Купцова Л.В., Салугина Н.П., Хохлова О.С., Хохлов А.А., 2010. Скворцовский курганный могильник. Оренбург: Изд-во ОГПУ 160 с.

- Моргунова Н. Л., Зайцева Г.И., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В., 2011. Новые радиоуглеродные даты памятников энеолита, раннего и среднего этапов бронзового века Поволжья и Приуралья//Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 9/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ С. 53-75.

- Моргунова Н.Л., Хохлова О.С., Гольева А.А., Зайцева Г.И., Чичагова О.А., 2005. Результаты радиоуглеродного датирования курганного могильника Мустаево V//Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 7/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 96-104.

- Моргунова Н.Л., Хохлова О.С., Зайцева Г.И., Чичагова О.А., Гольева А.А., 2003. Результаты радиоуглеродного датирования археологических памятников Южного Приуралья//Н.Л. Моргунова и др. Шумаевские курганы/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 264-274.

- Мышкин В.Н., Турецкий М.А., Хохлов А.А., 2010. Курганный могильник Полудни II//Краеведческие записки. Вып. XV: 40 лет Средневолжской археологической экспедиции/Отв. ред. Л.В. Кузнецова. Самара: ООО «Офорт». С. 194-217.

- Овчинникова Н.В., Фадеев В.Г., 2007. Итоги изучения курганного могильника ямной культуры Орловка I//Самарский край в истории России. Вып. 3/Отв. ред. Л.В. Кузнецова. Самара: ООО «Офорт». С. 24-33.

- Пустовалов С.Ж., 2003. Анализ радиокарбонных дат из погребений ямной и катакомбной общностей, опубликованных в Baltic-Pontic Studies. № 7 (1999)//Vita Antiqua. 5-6/Отв. ред. М.И. Гладких. Киев: ВПЦ «Киевский университет». С. 44-59.

- Салугина Н.П., 2005. Технология керамики репинского типа погребений древнеямной культуры

- Волго-Уралья//РА. № 3. С. 85-92.

- Сташенков Д.А., Скарбовенко В.А., Васильева Д.И., Косинцев П.А., Рослякова Н.В., Салугина Н.П., Хохлов А.А., 2006. Калиновский I курганный могильник/Отв. ред. Д.А. Сташенков. Самара: Областной историко-краеведческий музей. 92 с.

- Телегин Д.Я., 1977. Об абсолютном возрасте ямной культуры и некоторые вопросы хронологии энеолита юга Украины//СА. № 2. С. 5-19.

- Трифонов В.А., 1996. Репинская культура и процесс сложения ямной культурно-исторической общности//Древности волго-донских степей в системе европейского бронзового века: Тез. конф./Отв. ред. А.В. Кияшко. Волгоград: Изд-во «Перемена». С. 3-5.

- Хохлова О.С., 2007. Палеоклиматические реконструкции для III тыс. до н. э. по данным палеопочвенного изучения курганов ямной культуры в Оренбургском Приуралье//Вестник ОГУ. Оренбург: Изд-во ОГУ № 10. С. 110-117.

- Хохлова О.С., Хохлов А.А., 2005. Палеопочвенные исследования курганного могильника Мустаево V в Новосергеевском районе Оренбургской области//Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 7/Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 50-60.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б., 2004. Радиоуглеродная хронология древнеямной общности и истоки курганных культур//РА. № 1. С. 84-99.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б., 2011. Керамика и радиоуглеродное датирование в рамках ямной археологической общности: проблемы интерпретации//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 2/Отв. ред. Е.Н. Черных. М.: ИА РАН. С. 64-78.

- Шишлина Н.И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М.: ГИМ.400 с.

- Morgunova N.L., 2011. Pit-Grave Culture of the South near the Ural Mountains//Kurgan Studies: An environmental and archaeological multiproxy study of burial mounds in the Eurasian steppe zone/Ä. Petö and A. Barczi (eds). P. 133-143. (BAR Int. Ser. 2238. Paper 5.)

- Nikolova A.V., 1999. Radiocarbon dates from the graves of the yamnaya culture at the Ingulets river (the Kirovohrad region)//A. Kosko (ed.). The foundations of radiocarbon chronology of cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. P. 81-102. (Baltic-Pontic Studies. 7.)

- Nikolova A.V., Kaiser E., 2009. Die absolute Chronologie der Jamnaja-Kultur im nördlichen Schwarzmeergebiet auf der Grundlage erster dendrochronologischer Daten//Eurasia Antiqua. Berlin: Deutsches Archäologisches Institut. Bd. 15. P. 209-240.

- Zaitseva G., Skripkin V., Kovalyukh N., Possnert G., Dolukhanov P., Vybornov A., 2009. Radiocarbon dating of Neolithic pottery//Radiocarbon. 51(2). P. 795-801.