Радиологическая микроскопия фаланги руки девочки из Денисовой пещеры

Автор: Медникова М.Б., Добровольская М.В., Виола Б., Лавренюк А.В., Казанский П.Р., Шкловер В.Я., Шуньков М.В., Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

В 2010 г. получены данные о реликтовом геноме обитателей Денисовой пещеры. Источником ДНК послужила фаланга кисти девочки. Современные микротомографические методики открывают новую страницу в понимании процессов морфогенеза в группах ископаемого и современного человека, позволяя работать с самым фрагментарным материалом. В данном исследовании фаланги денисовской девочки был использован недеструктивный метод радиологической микроскопии с целью гистологического определения биологического возраста, а также выявления микроструктурных особенностей в сравнительном освещении. Установлено, что диафизарный и метафизарный участки этой кости находились в стадии активного роста. Гистологическая картина формирования стенки диафиза у денисовской девочки свидетельствует о соответствии ее биологического возраста примерно 6-7 годам современного человека. Совсем иная, «взрослая» гистологическая картина была ранее выявлена у ювенильного неандертальца из пещеры Окладникова. Сходство некоторых черт роста и развития костей современного человека и денисовца позволяет предполагать, что темпы предефинитивного онтогенеза формировались еще в раннем палеолите. Скорость роста неандертальских детей своеобразна, и, вероятно, эта специфика появилась после обособления данной линии палеоантропов от общего ствола.

Денисова пещера, плейстоцен, фаланга кисти девочки, радиологическая микроскопия, гистоморфометрия, биологический возраст, денисовцы, неандертальцы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522988

IDR: 14522988 | УДК: 572

Текст научной статьи Радиологическая микроскопия фаланги руки девочки из Денисовой пещеры

В последние годы достигнуты большие успехи в области расшифровки геномов ископаемых форм чело- века. В исследованиях на базе Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге были определены особенности митохондриальной и ядер-ной ДНК представителей разных территориальных групп палеоантропов. Удалось выявить различия геномов неандертальца и современного человека, свидетельствующие о расхождении этих эволюционных

линий не позднее 500 тыс. л.н. Вместе с тем генетические взаимосвязи других представителей рода Homo долгое время оставались невыясненными, и мало кто предполагал, что удастся выделить и секвениро-вать древнюю ДНК из их останков. Человек умелый ( H. habilis ) и питекантроп ( H. erectus ) селились преимущественно в тропиках, а в жарком климате палеоДНК сохраняется плохо. По этой причине до сих пор не определен таксономический статус т.н. хоббита – ископаемой находки с о-ва Флорес в Индонезии. Помимо климата, другим препятствием на пути палеогенетических исследований генома ранних людей служила их большая древность.

В начале 2010 г. в журнале «Nature» были опубликованы результаты исследований, выполненных российскими археологами и германскими генетиками. Получены данные о полной расшифровке митохондриального генома ископаемого человека из Денисовой пещеры на Алтае. Эта пещера изучается экспедицией Института археологии и этнографии СО РАН долгие годы. Здесь прослежены эволюционные изменения культуры первобытного человека от ранней стадии среднего до конца верхнего палеолита, в диапазоне 280–10 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2003; Деревянко, 2009, 2011]. В стратиграфическом слое 11 Денисовой пещеры обнаружена фаланга руки ребенка, жившего ок. 50 тыс. л.н.

Морфологические особенности данной ко сти были изучены Б. Виолой [Viola et al., 2010, p. 83]. Согласно описанию, сделанному до генетического исследования, находка Денисова-2008-Д-2/91 или Денисова-3 представляла собой проксимальный эпифиз ювенильной фаланги кисти. Сохранились проксимальная сочленовная поверхность и прилегающая кость. Прирастание проксимального эпифиза дистальной фаланги заканчивается в 13,5 лет у девочек и в 16 лет у мальчиков, поэтому возраст обладателя фаланги был определен как более молодой. Судя по общим размерам кости (максимальная радиоульнарная ширина проксимального эпифиза 7,5 мм, максимальная дор-со-ладонная высота 5,1 мм), он мог быть ок. 6–7 лет. Однако подчеркивалось, что точный возраст и принадлежность конкретному лучу не определены.

Молекулярно-генетическое исследование образца, полученного из фаланги, показало ее принадлежность индивидууму женского пола [Krause et al., 2010]. Был определен неизвестный ранее тип мтДНК гомини-на, который имел общего предка с современными людьми и неандертальцами, жившего ок. 1 млн л.н. (1 313 500–779 300 л.н.). МтДНК, выделенная из мужского зуба, найденного также в слое 11 Денисовой пещеры, очень сходна с таковой девочки [Reich et al., 2010]. Расшифровка ядерной ДНК этого мужчины позволила утверждать, что данная группа гоми-нин, названная денисовцами, имела общего предка с неандертальцами, дивергировав ок. 600 тыс. л.н., пос- ле чего ее история развивалась независимо. Генетическое наследие денисовцев выявлено в современных популяциях Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании [Reich et al., 2010, 2011]. Это дает основание для предположения об их весьма широком ареале. Вместе с тем в морфологическом отношении денисовцы остаются загадкой. Зуб, из которого выделена ДНК, имеет некоторые исключительно архаические черты [Reich et al., 2010]. Следовательно, и другие анатомические особенности носителей денисовского генотипа в Южной Сибири могли быть далеки от современных.

Косвенные свидетельства об уровне морфофункциональной дивергенции неандертальцев и денисов-цев вновь предоставляют генетические исследования [Гунбин и др., 2012]. Установлено, что движущий отбор, связанный с быстрой эволюцией микроРНК, затрагивал у этих двух линий разные органы, ткани и функциональные системы, например связанные с когнитивными способностями у денисовцев или с регенерацией тканей у неандертальцев.

Современные методики радиологического и микроскопического анализа открывают новую страницу в понимании процессов морфогенеза в группах ископаемого и современного человека, позволяя работать с очень фрагментарным материалом. Задачами настоящего исследования фаланги денисовской девочки были: описание сохранности костного материала после взятия образцов на палеоДНК, создание трехмерного и плоскостных изображений фрагмента с увеличением, гистологическое определение биологического возраста, выявление микроструктурных особенностей в сравнительном освещении. При этом использовался недеструктивный метод радиологической микроскопии, что особенно важно с учетом уникальности исследуемого объекта и степени его сохранности.

После проведения палеогенетического анализа было доказано, что представители группы, получившей название Homo altaiensis [Деревянко, 2011], – древний дериват, уходящий своими корнями в эпоху раннего палеолита, связанную с существованием, прежде всего, масштабного полиморфного вида Homo erectus .

Ранее уже были выявлены специфические черты возрастной изменчивости роста и развития скелета неандертальцев [Добровольская, Медникова, 2013]. Они проявляются, в частности, в раннем интенсивном формировании первичных и вторичных остеонов периферии кортикального слоя трубчатых костей. На основании описания особенностей гистологического строения трубчатых костей ювенильных неандертальцев, а также обобщения литературных данных было сделано предположение об их специфическом гормональном статусе, проявляющемся в активизации работы паращитовидной и щитовидной желез. Стало очевидным, что многоуровневые исследования макро- и микроструктур позволяют получать новый пласт информации, касающейся нюансов темпов предефини-тивного онтогенеза.

Вопросы роста и развития ископаемых форм имеют важнейшее значение в решении проблем антропогенеза. В связи с этим анализ гистологических параметров кости, связанных с особенностями остеонного строения, сохранением областей ламеллярной ткани, представляется чрезвычайно интересным. Выявление сходства некоторых черт роста и развития исследуемой ко сти и фаланг кисти современного человека позволит добавить факты в пользу его сближения с плейстоценовыми денисовцами. В случае обнаружения признаков своеобразного гистологического строения можно будет говорить об обособленном онтогенетическом статусе, как это было сделано при исследовании скелета неандертальцев.

Методы и результаты исследования

В рамках исследования были рассмотрены антропологические остатки из отложений литологического горизонта 11.2 (квадрат D-2) в восточной галерее Денисовой пещеры, обнаруженные в 2008 г., – Homo sapiens , phalanx tertia (V?). Этот образец послужил источником для первой экстракции ДНК денисовского человека (рис. 1).

Съемка проводилась в режиме томографии на рентгеновском микротомографе VersaXRM-500 фирмы Xradia Inc., США.

Образец 1. Точечный источник рентгена (< 2 мкм) W полного спектра, без фильтров, 40 кВ/75 мкА. Расстояние от источника до образца 15 мм, от образца до детектора 95 мм, оптическое увеличение ×0,4. Томограмма реконструировалась по 4 321 проекции с равным шагом по углу в диапазоне углов 0–360º. Время экспозиции постоянное, 4 с. Камера 4Мп, бинниг 2, размер изображения проекций 1 024×1 024. Размер вокселя 9,2814 мкм.

Образец 2. Точечный источник рентгена (< 2 мкм) W полного спектра, без фильтров, 40 кВ/75 мкА. Расстояние от источника до образца 10 мм, от образца до детектора 9 мм, оптическое увеличение ×4. Томограмма реконструировалась по 2 000 проекций с равным шагом по углу в диапазоне углов 0–360º. Время экспозиции постоянное, 0,5 с. Камера 4Мп, бинниг 2, размер изображения проекций 1 013×1 013. Размер вокселя 3,5783 мкм.

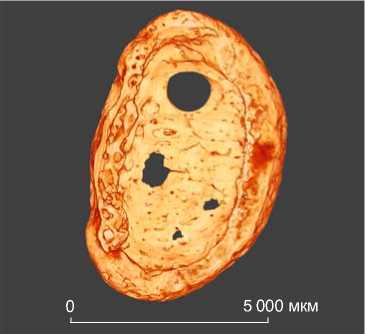

На базе программного обеспечения рентгеновского микротомографа строились трехмерные модели (рис. 2) и виртуальные срезы в заданных плоскостях.

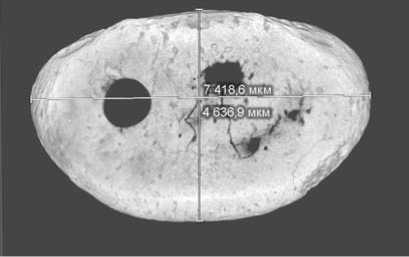

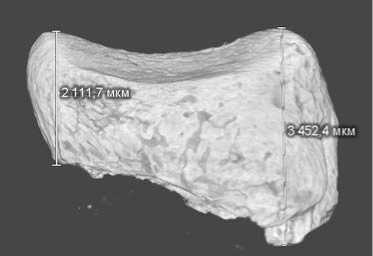

Обследованы два фрагмента, сохранившиеся после взятия образцов для выделения ДНК. Первый, более крупный, представляет проксимальную поверхность метафиза, к которой, как отмечалось первыми исследователями, не прирос эпифиз. Наибольшая высота этого обломка 3,4 мм (рис. 3, 4). Другой фрагмент – тонкий срез стенки диафиза.

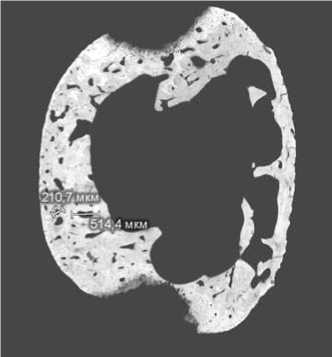

При рассмотрении поперечных виртуальных сечений метафизарной части фаланги были определены величины остеонов. Они существенно варьируют: встречены как относительно мелкие, диаметром порядка 210 мкм, так и крупные – свыше 514 мкм (рис. 5, 6). В целом гистологическая картина строения поперечного среза через метафиз характеризуется обилием первичных остеонов крупных размеров (более 350 мкм). Эти структуры имеют более темный оттенок, что свидетельствует об их меньшей плотности. Многие из них являются не сформированными остеонами, а крупными гаверсовыми каналами, окруженными небольшой зоной концентрических ламелл. Такие структуры – крупные первичные остеоны с широкими гаверсовыми каналами и обилием волькмановых

0 1 cм

Рис. 1. Фрагменты дистальной фаланги кисти ребенка из Денисовой пещеры.

Рис. 2. Трехмерная реконструкция на основе рентгеновской микротомографии: внутренняя поверхность метафиза со следами механической перфорации.

0 5 000 мкм

Рис. 3. Проксимальная поверхность метафиза, общие размеры.

0 5 000 мкм

Рис. 4. Боковая проекция костного фрагмента.

5 000 мкм

Рис. 5. Виртуальный срез во внешней (проксимальной) части метафиза с определением величины остеонов.

5 000 мкм

Рис. 6. Виртуальный срез в дистальной части метафиза с определением величины остеонов.

каналов – типичны для незрелой, детской компакты [Maat, Aarents, Nagelkerke, 2005]. Кроме того, в поле зрения значительную область занимают участки несформированной костной ткани.

Другая картина наблюдается при рассмотрении остеонной структуры виртуального среза в области диафиза (рис. 7). Здесь компакта характеризуется значительной долей ламеллярной ткани и редкими остеонами, диаметр которых не превышает 210 мкм. Отметим, что размеры остеонов менее вариативны, находятся в пределах 125–202 мкм.

Обсуждение

Для того чтобы интерпретировать полученные данные, необходимо обратиться к сведениям о половозрастной динамике роста и развития дистальных фаланг кисти современного человека. Согласно принятой терминологии, дистальная фаланга кис-

0 2 000 мкм

Рис. 7. Виртуальный срез в области диафиза с определением величины остеонов.

ти относится ко вторичным костям, имеющим более одного центра окостенения. Первичный ( punctum ossifi cationis primarium ) появляется в середине диафиза кости еще на ранних стадиях внутриутробного развития (восьмая неделя эмбриогенеза), вторичные ( punctum ossifi cationis secundarium ) формируются в возрасте 2–3 лет. Ранняя оссификация или задержка возникновения вторичных центров окостенения в кисти однозначно рассматривается как патология развития. Согласно сводкам М.А. Жуковского и А.И. Бухмана [1995], синостозирование в концевых фалангах кисти у девочек завершается к 13,5–14 годам. Однако более современные данные [Антонова, 2006, с. 40] указывают на завершение прирастания эпифизов в этих костях к 9 годам. Таким образом, очевидно, что в зависимости от условий и качества жизни процессы синостозирования дистальной фаланги могут варьировать в широких пределах даже у современного человека. Возраст формирования центров оссификации определен более жестко.

На основании изложенного можно заключить, что два участка кости, диафизарный и метафизарный, характеризуются разными этапами остеогенеза. Эти различия ожидаемы, т.к. метафизарные части кости развиваются намного позже диафизарных. Также отмеченное расхождение подтверждает надежность гистологического исследования в изучении онтогенеза. Метафизарная и эпифизарная части кости находятся в стадии активного роста. Это соответствует макромор-фологическим данным, свидетельствующим о том, что эпифизарная ширина и высота кости будут еще значительно увеличены. Поэтому в рамках определенного ранее возрастного диапазона 6–7 лет [Viola et al., 2010] первая половина интервала более предпочтительна. Cущественно менее активные перестройки будут происходить в тонком слое компакты диафиза. Большая их часть будет связана с формированием трабекул.

Итак, наблюдаемая гистологическая картина формирования стенки диафиза исследуемой ко сти позволяет достаточно уверенно заключить, что биологический возраст денисовской девочки соответствовал категории infantilis 2 , т.е. примерно 6–7 годам современного человека.

На основании проведенных ранее исследований гистологиче ского строения трубчатых ко стей ювенильных неандертальцев Алтая можно сопоставить изученного индивида не только с современным человеком, но и с ископаемой формой. Важным обстоятельством следует считать то, что неандертальцы и денисовцы обитали в пещерах Северо-Западного Алтая в одно и то же время – 50–40 тыс. л.н. Это позволяет не проводить сопоставление окружающих природных условий.

Компакта диафизов трубчатых ко стей неандертальцев характеризовалась либо отсутствием ламел- лярного слоя, либо малой его долей (менее 20 %). Размеры остеонов в наиболее активно растущей части варьировали в пределах 180–350 мкм [Добровольская, Медникова, 2013]. Более крупных, диаметром 400 мкм и больше, не встречено. Не были отмечены и области с преобладанием первичных остеонов в начальной стадии формирования. Доля вторичных остеонов и костных перестроек в кортексе диафизов ювенильных неандертальцев Алтая также высока. Если мак-роморфологическая оценка возраста неандертальца из пещеры Окладникова соответствовала 8–10 годам неандертальского ребенка и 6 годам современного, то показатели внутренней массивности трубчатых костей – 16 [Медникова, 2011; Mednikova, 2011], а гистологическая картина – 50 годам [Добровольская, Медникова, 2013] сапиенсов.

Вместе с тем макроморфологические критерии показывают, что денисовская девочка и ювенильный неандерталец из пещеры Окладникова относятся к одной возрастной когорте. Кроме того, их объединяет общность территории (расстояние между пещерами ок. 100 км) и принадлежность к одному этапу верхнего плейстоцена. Тем более примечателен контраст во внутреннем строении диафизов трубчатых ко стей этих детей: аналогичная современной «юве-нильность» костной ткани денисовской девочки и «зрелость» неандертальца.

Заключение

В ходе исследования фрагментов фаланги кисти денисовской девочки с использованием рентгеновской микроскопии была получена гистологическая картина, которая хорошо согласуется с последовательностью и хронологией процессов, описанных для современного человека. В отличие от неандертальцев, индивид, относящийся к группе денисовцев, не демонстрирует яркого своеобразия по микроструктурным параметрам роста и развития кости. Выявленные общие закономерности онтогенеза современного человека и денисовца указывают на некоторую их близость. Это позволяет предполагать, что важнейшие события предефинитивного онтогенеза происходили в антропогенезе еще в раннем палеолите. Специфика темпов роста и развития неандертальцев формировалась уже после обособления данной группы древних людей.