Радиологические результаты поясничного моносегментарного спондилодеза 360° у пациентов с изменениями Modic

Автор: Байков Евгений Сергеевич, Леонова Ольга Николаевна, Крутько Александр Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 5 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Каскад дегенеративных изменений позвоночника затрагивает все структуры, в том числе замыкательные пластики и тела смежных позвонков, что визуализируется по данным МРТ как изменения типа Modic. Цель. Оценить значимость изменений замыкательных пластинок и прилегающих тел позвонков на радиологические результаты моносегментарного заднего межтелового спондилодеза у пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника. Материалы и методы. Дизайн исследования - моноцентровое ретроспективное сравнительное когортное. Оценены радиологические результаты лечения 122 пациентов после заднего межтелового спондилодеза в сочетании с транспедикулярной винтовой фиксацией с наличием изменений смежных замыкательных пластинок и прилегающих тел позвонков типа Modic: межтеловой блок, проседание межтеловых имплантатов, сегментарный угол, высота межтелового промежутка. Период наблюдения 1-2 года. Результаты. Наибольшая частота сформированного межтелового блока отмечена при Modic 0 - 94,4 %, наименьшая при Modic II - 77,3 %. Проседание межтелового имплантата: Modic I - 38,9 %, Modic II - 22,7 %, Modic III - 9,1 %, Modic 0 - 11,3 %. Значимое уменьшение сегментарного угла через 1-2 года выявлено при всех типах изменений Modic (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Дегенеративные поражения позвоночника, поясничный задний межтеловой спондилодез, изменения modic, проседание межтелового имплантата, межтеловой блок

Короткий адрес: https://sciup.org/142236791

IDR: 142236791 | УДК: 616.711.6-009.7-089.881-073.756.8 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-5-684-691

Текст научной статьи Радиологические результаты поясничного моносегментарного спондилодеза 360° у пациентов с изменениями Modic

Клинические проявления дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника являются одной из наиболее частых причин временной либо стойкой утраты трудоспособности взрослого населения в индустриально развитых странах, а число хирургических интервенций, направленных на их ликвидацию, увеличивается с каждым годом [1, 2]. Морфологическим суб

стратом боли, как правило, выступают дегенеративные поражения позвоночно-двигательных сегментов [1]. Каскад этих изменений затрагивает дугоотростчатые суставы, межпозвонковые диски и прилегающие к ним замыкательные пластинки и красный костный мозг тел смежных позвонков. Роль патологии последних, как маркера боли, достаточно широко исследуется и на фундаментальном, и на прикладном уровнях [1, 3–6]. Впервые по данным МРТ в 1988 году Modic et al. описали 3 типа изменений замыкательных пластинок и прилегающего костного мозга тел смежных позвонков у пациентов с хронической болью в поясничном отделе: I тип характеризуется острой воспалительной реакцией, II тип – жировой трансформацией, III – склеротическими изменениями [7].

Распространенность изменений Modic сильно варьирует, по данным разных исследований, и достигает 19-60 % [5, 8]. Существует две основных теории их генеза [9]. Первая – биомеханическая, в основу которой положена стрессовая нагрузка, приводящая к микропереломам костной части замыкательной пластинки с развитием соответствующих воспалительных патофизиологических проявлений прилежащей части губчатой кости тела позвонка. Вторая теория, достаточно спорная, – инфекционная, основанная на развитии воспаления, вызываемого различного рода микроорганизмами (например, Propionibacterium acnes) [10]. Все три типа изменений Modic являются стадиями одного процесса, переходящими одна в другую: I тип может длиться от 14 до 36 мес., II тип – от 3-х лет и более [11]. Изменения I типа отражают дестабилизационное состояние позвоночно-двигательного сегмента, что косвенно подтверждается корреляцией с сегментарной гипермобильностью, более худшими клиническими результатам после декомпрессивных вмешательств, чем после стабилизирующих [8, 11–13]. Изменения II типа характеризуют более стабильное состояние, что подтверждается меньшим их распространением у пациентов с болью в спине, менее значимым клиническим улучшением после спондилодеза [3, 4, 12, 14]. Исходя из этого, выбор метода хирургического вмешательства должен разниться в зависимости от типа Modic для достижения желаемых результатов.

Из обзора опубликованных работ можно заключить, что хирурги предпочитают проводить спондилодез при наличии изменений замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга как наиболее эффективный метод ликвидации вертеброгенного болевого синдрома при дегенеративной патологии [15]. Создание первично-стабильного сегмента способствует значимому улучшению клинического состояния в ближайшем послеоперационном периоде. Однако долгосрочные клинические результаты во много зависят от степени сращения тел смежных позвонков (блок или псевдоартроз), от сохранности достигнутой сегментарной коррекции (проседание межтеловых имплантатов). Ряд исследований указывает на значимую связь клинического исхода после спондилодеза с полноценностью формирования межтелового блока [17, 18]. У пациентов, имеющих сформированный артифициальный блок, отмечен достоверно меньший уровень болевых ощущений и более высокий уровень качества жизни [18]. Состояние замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга вносит весомый вклад в достижение хороших результатов спондилодеза [19].

Исследований, посвященных изучению влияния изменений Modic на клинико-рентгенологические результаты межтелового спондилодеза, ограниченное количество, а их низкий уровень доказательности, обусловленный малыми когортами, не позволяет сделать убедительных выводов.

Цель исследования – оценить радиологические результаты выполнения моносегментарного заднего спондилодеза в поясничном отделе по поводу дегенеративной патологии позвоночника у пациентов с наличием изменений Modic на том же уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования – моноцентровое ретроспективное сравнительное когортное. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом и выполнено в соответствии с Хельсинской декларацией. В работе оценены данные пациентов, оперированных с 2014 по 2018 год. Показанием к операции были вер-теброгенный болевой синдром с наличием или без неврологического дефицита, синдром нейрогенной перемежающейся хромоты. Морфологическим субстратом клинических проявлений являлись дегенеративные изменения с преимущественным поражением одного из нижне-поясничных сегментов (L3-L4, L4-L5, L5-S1): дегенеративный стеноз позвоночного канала, дегенеративный спондилолистез, сегментарная нестабильность, истмический спондилолистез в сочетании с дегенеративными изменениями межпозвонкового диска. Пациентам проводилась ригидная моносегментар-ная фиксация при наличии нестабильности (исходной либо ятрогенной при необходимости расширенной декомпрессии) и (или) необходимости коррекции.

Критерии включения: возраст более 18 лет; первичный задний моносегментарный спондилоздез на уровнях L3-L4, L4-L5, L5-S1; комплекс дооперационных и послеоперационных (через 1-2 года) радиологических данных; вид спондилодеза – задний межтеловой (PLIF) двумя PEEK кейджами, заполняемыми гомокостной тканью и (или) трикальцийфосфатом, в сочетании с транспедикулярной фиксацией.

Критерии исключения: возраст до 18 лет; недегенеративные поражения позвоночника (воспалительные, опухолевые, травматические, аномалии); дегенеративные поражения, требующие декомпрессивно-стабили-зирующего и/или корригирующего подхода на 2-х и более позвоночно-двигательных сегментах; иные виды межтелового спондилодеза (кроме PLIF) – трансфораминальный (TLIF), прямой боковой (LLIF), вентральный (ALIF); ранее проведенные хирургические вмешательства на позвоночнике.

Демографические данные: возраст, пол. Клинический параметр: индекс массы тела (ИМТ).

Объем дооперационного обследования: рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (прямая и боковая); функциональная спондилография поясничного отдела позвоночника (сгибание и разгибание в боковой проекции); МРТ и МСКТ поясничного отдела позвоночника. После операции: рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (прямая и боковая); МСКТ; при необходимости – МРТ поясничного отдела позвоночника. В интервале 1-2 года после операции: рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (прямая и боковая); функциональная спон-дилография поясничного отдела позвоночника (сгибание и разгибание в боковой проекции); МСКТ; при необходимости – МРТ поясничного отдела позвоночника.

Оцениваемые параметры:

– изменения замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга тел смежных позвонков согласно критериям Modic;

– сформированность артифициального межтелового блока на уровне спондилодеза;

-

– проседание межтеловых имплантатов;

-

– сегментарные взаимоотношения: индекс высоты межтелового промежутка и сегментарный угол.

Изменения замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга оценены по классификации Modic [7]. Первый тип – гипоинтенсивный сигнал на Т1-взвешеном изображении (T1WI) и гиперинтенсивный сигнал на Т2-взвешенном изображении (T2WI), что обусловлено отеком и воспалительными изменениями; второй тип – гиперинтенсивный сигнал на T1WI и изоинтенсивный сигнал на T2WI, что обусловлено замещением красного костного мозга жировой тканью; третий тип – гипоинтенсивный сигнал как на T1WI, так и на T2WI, что обусловлено субхондральным склерозом. Данный параметр был положен в основу разделения пациентов на четыре группы: I группа (МСI) – пациенты, имеющие изменения Modic I, II группа (МСII) – пациенты с Modic II, III группа (MCIII) – с Modic III, IV группа (МС0) – изменения Modic 0 (отсутствие изменений по данным МРТ).

Способ определения выборки в группах представлен на рисунке 1.

Оценка межтелового блока проводилась по данным МСКТ согласно критериям G. H. Tan et al. [16]. Классификационная система имеет 4 типа, отражающих определенные морфологические изменения на границе тел позвонков и межтелового трансплантата: 1 тип – полное сращение, 2 тип – частичное сращение, 3 тип – монополярное несращение, 4 тип – биполярное несра-щение. Тип 1 и 2 считали критерием сформированного межтелового блока, 3 и 4 – несформированного [16].

Проседание межтелового имплантата – продавливание имплантатом каудальной замыкательной пластинки вышележащего позвонка и (или) краниальной нижележащего и внедрение его в тело позвонка.

Данный параметр оценивался по МСКТ. Проседание градировалось по следующей шкале: стадия 0 – внедрение имплантата в тело позвонка менее 1 мм, стадия 1 – 1-3 мм, стадия 2 – более 3 мм [20].

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с инструментализацией на поясничном отделе позвоночника (п = 2234)

Моносегментарный спондилодез методом PLIF на уровнях L3-L4, L4-L5, L5-S1 (п = 723)

Пациенты с наличием MPT, МСКТ, Rg до, после операции, в интервале 1-2 года после операции (п = 122)

I группа (п = 18)

II группа (п = 22)

III группа (п = И)

IV группа (п = 71)

Рис. 1. Способ формирования выборки групп

Высота межтелового промежутка оценивалась по данным рентгенографии, основываясь на методике, предложенной Kim K.T., и выражалась в виде индекса высоты диска (ИВД) – отношение высоты диска к высоте тела вышележащего позвонка [22]. Сегментарный угол – угол между каудальной замыкательной пластинкой вышележащего позвонка и краниальной нижележащего позвонка.

Описание непрерывных данных представлено в виде МЕД [ИКИ]; бинарных данных - в виде количества (%) [95 % доверительный интервал]; категориальных данных - в виде количества в категории (%). В связи с небольшим размером групп межгрупповое сравнение проводилось непараметрическим U-критерием Манна Уитни с вычислением значения и 95 % ДИ для псевдомедианы попарных разностей данных в качестве оценки средней разности данных. Межгрупповое сравнение бинарных данных выполнялось точным двусторонним критерием Фишера с оценкой ОШ и 95 % ДИ для ОШ. Корреляционный анализ проводился, используя коэффициент Пирсона. Проверка статистических гипотез проводилась при критическом уровне значимости р = 0,05, то есть различие считалось статистически значимым, если p < 0,05. Нижняя граница доказательной мощности бралась равной 80 %. Для статистической обработки данных применялась программа SPSS 15.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно критериям включения, количество пациентов в исследовании составило 122. Доопера-ционные демографические и клинические данные представлены в таблице 1. После проведения оценки достоверности различий между группами (МСI/МС0,

МСI/МСII, MCI/MCIII, MCII/MC0, MCII/MCIII и MC0/MCIII) значимым выявлен только ИМТ между МСI и МС0 (р = 0,004405), в остальных случаях значения параметров были статистически сопоставимы (р > 0,05).

Таблица 1

Дооперационные демографические и клинические показатели в группах

|

Параметры |

Modic I (n = 18) |

Modic II (n = 22) |

Modic III (n = 11) |

Modic 0 (n = 71) |

|

Возраст, лет |

46,0 [ 37,0; 56,0] |

49,0 [38,0; 58,0] |

45,0 [32,0; 58,0] |

54,0 [40,0; 59,0] |

|

ИМТ, кг/м2 |

32,7 [ 29,7; 34,5] |

30,0 [27,6; 33,6] |

30,5 [28,6; 34,1] |

29,8 [26,5; 32,2] |

|

Пол (м/ж) |

5/13 (27,8 %/72,2 %) |

7/15 (31,8 %/68,2 %) |

3/8 (27,3 %/72,7 %) |

21/50 (29,6 %/70,4 %) |

Результаты оценки рентгенологических параметров представлены в таблицах 2 и 3. Самая высокая частота сформированного артифициального блока через 1-2 года выявлена при отсутствии изменений Modic, а самая низкая – при Modic II. Именно между этими типами (MCII/MC0) была выявлена достоверность различий в исходе формирования межтелового блока (р = 0,000120). Проседание межтелового имплантата наиболее часто встречалось при Modic I (38,9 %), наиболее реже при Modic III (9,1 %), однако достоверность отличий выявлена только между Modic I и Modic 0 (р = 0,008258).

Сегментарный угол до операции был наименьший при Modic I. Во всех группах (MCI, MCII, MCIII, MC0) данный параметр был значимо увеличен после операции (р = 0,000352, р = 0,000702, р = 0,017291 и р = 0,000065 соответственно). При сравнении послеоперационных показателей и через 1-2 года выявлено значимое уменьшение сегментарного угла во всех группах: MCI – р = 0,000982, MCII – р = 0,012655, MCIII – р = 0,043115 и MC0 – р = 0,023547. Однако наибольшее уменьшение произошло в группе с Modic I.

Высота межпозвонкового диска до операции была статистически сопоставима в группах. После операции ИВД был достоверно увеличен в группах: MCI – р = 0,001609, MCII – р = 0,004550, MCIII – р = 0,026232 и MC0 – р = 0,000392. Однако в течение периода наблюдения ИВД достоверно уменьшился во всех группах (р < 0,05) группа. Наиболее снизился данный параметр у пациентов с Modic I (р = 0,000438), а наименее - при Modic III (р = 0,000438).

Проведя корреляционный анализ между параметрами в общей совокупности исследуемых пациентов выявлены следующее значимые взаимоотношения: формирование межтелового блока по Tan через 1-2 года с проседанием через 1-2 года (р= -0,6870), сегментарным углом до операции (р = 0,3105), сегментарным углом через 1-2 года (р = 0,3534), ИВД через 1-2 года (р = 0,3048); проседание через 1-2 года с сегментарным углом до операции (р = -0,5787), с сегментарным углом через 1-2 года (р = -0,5805), ИВД до операции (р = -0,5739) и через 1-2 года (р = -0,5825). Корреляционная связь изменений Modic ни с одним из оцениваемых радиологических параметров не достигала уровня статистической значимости (р < 0,3) (табл. 4).

Таблица 2

|

Параметры |

Modic I (n = 18) |

Modic II (n = 22) |

Modic III (n = 11) |

Modic 0 (n = 71) |

|

Блок Tan через 1-2 года (несформированный / сформированный) |

2 (11,1 %) / 16 (88,9 %) |

5 (22,7 %) / 17 (77,3 %) |

2 (18,2 %) / 9 (81,8 %) |

4 (5,6 %) / 67 (94,4 %) |

|

Проседание через 1-2 года (нет / есть) |

11 (61,1 %) / 7 (38,9 %) |

17 (77,3 %) / 5 (22,7 %) |

10 (90,9 %) / 1 (9,1 %) |

63 (88,7 %) / 8 (11,3 %) |

|

Сегментарный угол до операции, градусы |

2,5 [1,0; 4,0] |

4,0 [2,0; 5,0] |

4,0 [2,0; 5,0] |

4,0 [4,0; 5,0] |

|

Сегментарный угол после операции, градусы |

6,0 [6,0; 7,0] |

5,0 [5,0; 6,0] |

6,0 [5,0; 7,0] |

5,0 [4,0; 6,0] |

|

Сегментарный угол через 1-2 года, градусы |

4,0 [4,0; 6,0] |

4,0 [4,0; 5,0] |

6,0 [4,0; 6,0] |

4,0 [4,0; 5,0] |

|

ИВД до операции |

0,27 [0,22; 0,29] |

0,26 [0,24; 0,29] |

0,26 [0,23; 0,31] |

0,28 [0,25; 0,31] |

|

ИВД после операции |

0,30 [0,28; 0,32] |

0,30 [0,28; 0,31] |

0,28 [0,27; 0,30] |

0,29 [0,26; 0,30] |

|

ИВД 1-2 года |

0,27 [0,26; 0,30] |

0,28 [0,25; 0,30] |

0,27 [0,26; 0,29] |

0,27 [0,25; 0,29] |

Таблица 3

|

Параметры |

MCI / MCII |

MCI /MCIII |

MCI / MC0 |

MCII / MCIII |

MCII / MC0 |

MCIII / MC0 |

|

Блок Tan через 1-2 года (0/1) |

0,240869 |

0,400508 |

0,056301 |

0,884198 |

0,000120* |

0,006052 |

|

Проседание через 1-2 года (0/1) |

0,491207 |

0,105048 |

0,008258* |

0,249951 |

0,067322 |

0,917908 |

|

Сегментарный угол до операции |

0,411222 |

0,203814 |

0,001930* |

0,611489 |

0,041817* |

0,305589 |

|

Сегментарный угол после операции |

0,062068 |

0,947159 |

0,005399* |

0,204202 |

0,618237 |

0,067842 |

|

Сегментарный угол через 1-2 года |

0,757206 |

0,122306 |

0,719188 |

0,048072* |

0,996420 |

0,013973* |

|

ИВД до операции |

0,840246 |

0,982376 |

0,322203 |

1,000000 |

0,155493 |

0,325261 |

|

ИВД после операции |

0,311684 |

0,111544 |

0,028338* |

0,375236 |

0,262423 |

0,989297 |

|

ИВД 1-2 года |

0,882490 |

0,877092 |

0,659466 |

0,836240 |

0,825961 |

0,957205 |

* – изменения статистически значимы.

Таблица 4

|

Параметры |

Modic I |

Modic II |

Modic III |

Modic 0 |

|

Блок Tan через 1-2 года |

-0,0061 |

-0,1835 |

-0,0768 |

0,1920 |

|

Проседание через 1-2 года |

0,2389 |

0,0685 |

-0,0677 |

-0,1858 |

|

Сегментарный угол до операции |

-0,2468 |

-0,1023 |

-0,0168 |

0,2669 |

|

Сегментарный угол после операции |

0,2232 |

-0,0336 |

0,1386 |

-0,2148 |

|

Сегментарный угол через 1-2 года |

0,0432 |

-0,0188 |

0,2254 |

-0,1473 |

|

ИВД до операции |

-0,0675 |

-0,1054 |

-0,0407 |

0,1544 |

|

ИВД после операции |

0,2000 |

0,0436 |

-0,0304 |

-0,1601 |

|

ИВД 1-2 года |

0,0511 |

0,0240 |

0,0161 |

-0,0648 |

* – изменения статистически значимы.

Описательная статистика рентгенологических параметров в группах

Межгрупповое сравнение рентгенологических параметров

Корреляционный анализ радиологических параметров и изменений Modic

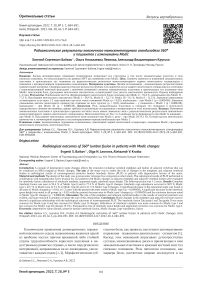

Рис. 2. Пациентка Н., 48 лет. Оперирована по поводу вертеброгенного болевого синдрома с компрессией S1 корешка слева, вызванного грыжей диска на уровне L5-S1, сегментарной нестабильностью L5-S1. По данным МРТ (а и б) имеются признаки изменений замыкательных пластинок и красного костного мозга типа Modic I. Проведена транспедикулярная и межтеловая фиксация на уровне L5-S1. Через 12 месяцев по данным Rg (в) и МСКТ (г) – металлофиксация состоятельна, миграции межтелового имплантатом нет, проседания имплантата нет, определяется сформированный межтеловой блок (тип Tan 2)

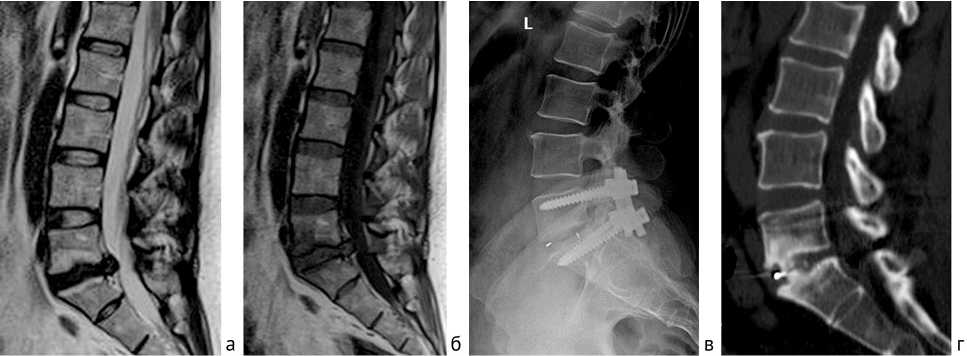

Рис. 3. Пациентка К., 44 года. Оперирована по поводу вертеброгенного болевого синдрома с компрессией L5 корешка слева, обусловленного грыжей диска на уровне L4-L5, сегментарной нестабильностью L4-L5. По данным МРТ (а и б) имеются признаки изменений замыкательных пластинок и красного костного мозга типа Modic II. Проведена транспедикулярная и межтеловая фиксация на уровне L4-L5. Через 15 месяцев по данным Rg (в) и МСКТ (г) – металлоконструкция цела, миграции межтелового имплантата нет, проседания имплантата нет, определяется сформированный межтеловой блок (тип Tan 1)

ОБСУЖДЕНИЕ

Спондилодез – это технология, регулярно применяемая в практике хирурга-вертебролога. Ее целью является создание сегментарной стабильности, а также коррекция сегментарных взаимоотношений [21, 23]. Замыкательные пластинки тел смежных позвонков, а именно их костная часть, остающаяся после удаления гиалинового хряща при кюретаже, играют существенную роль. Согласно Dudli S. et al., вследствие нарушений Modic в ЗП и прилегающем красном костном мозге происходят специфические морфологические и патофизиологические изменения [4], которые могут влиять на биологические свойства костной ткани. Механическая стрессоустойчивость отвечает за сохранность достигнутой межтеловой коррекции. К примеру, эрозивные дефекты могут влиять на стабильность контакта замыкательных пластинок с имплантатом [21].

Modic et al. в 1988 году описали 3 типа изменений замыкательных пластинок и прилегающего костного мозга тел смежных позвонков у пациентов с хронической болью в поясничном отделе [7]. Изменения Modic I характеризуются разрушением и наличием трещин замыкательной пластинки с участками дегенерации и регенерации сосудистой грануляционной ткани, более высокой экспрессией провоспалительных цитокинов, чем при других типах, изменением активности остеобластов и остеокластов [11]. Все это указывает на то, что изменения Modic I отражают активный воспалительный процесс в замыкательных пластинках и прилегающем красном костном мозге. При отсутствии какого-либо вмешательства данный вид нарушений может продолжаться до 3 лет [6]. Изменения Modic II характеризуются идентичной для Modic I гистологической картиной в замыкательных пластинках (трещины, сосудистая грануляционная ткань, повышенная активность про-воспалительных цитокинов). Однако в прилегающем красном костном мозге происходит значительное обеднение гемопоэтических элементов, замещаемых желтой жировой тканью [3]. Изменения Modic III отражают склеротические изменения в структуре замыкательной пластики и красного костного мозга [3].

Анализируя литературу, фокусирующуюся на исследовании роли изменений Modic в хирургической практике, можно выделить два основных изучаемых направления: клиническое и рентгенологическое (динамика смены стадий изменений Modic, формирование костного блока, проседание).

Клиническая значимость изменений Modic может быть подтверждена следующим: их распространенность выше у пациентов с болью в поясничном отделе позвоночника; эпизоды болевого синдрома значительно чаще и продолжительнее, особенно у пациентов с Modic I; размер поражения замыкательных пластинок коррелирует с интенсивностью боли [3, 4, 14]. Ряд исследований показал зависимость клинического успеха спондилодеза у пациентов с разными типами Modic [1, 8, 12]. Pinson H et al., изучая данные пациентов после ALIF, выявили более значимое улучшение клинических результатов (VAS спина) у пациентов с Modic I в сравнении другими типами, особенно в первые 3 месяца [8]. Аналогичные результаты получены Esposito P et al. на основе данных 60 пациентов, которым был проведен задний межтеловой или задне-боковой спондилодез [12]. Ими отмечено более значимое улучшение у пациентов с изменениями Modic I или II, чем тех, кто имел Modic 0. Kwon Y.-M. et al. в ретроспективном анализе данных 597 пациентов после заднего межтелового спондилодеза без транспедикулярной винтовой фиксации выявили значительно худший клинический исход у пациентов с Modic III [1]. Однако Laustsen AF et al., проведя систематический обзор литературы, заключили, что доказательная база, позволяющая сделать убедительные выводы о клинической роли изменений Modic после спондилодеза, недостаточна ввиду малочисленности исследований и их низкого качества [13]. Хотя ими выявлена тенденция к отрицательной корреляции клинического улучшения после дискэктомии и положительная - после применения искусственных дисков [13].

Фиксация сегмента может ускорять переход одной стадии Modic в другую. Нами найдено две оригинальных статьи, исследовавших такую динамику в условиях ригидной стабилизации, но без межтеловой фиксации [11, 24]. Ohtori S. et al. [11] в исследовании продолжительностью более 12 месяцев выявили у 21 пациента c Modic I после задне-латерального спондилодеза переход в Modic II в 9 случаях, в Modic 0 в 2-х случаях и в 10 случаях изменений не произошло. Из 12 пациентов с Modic II только в 2-х случаях произошло изменение в Modic 0, в остальных – без динамики. В работе JM Vital [24] из 17 пациентов с Modic I, которым выполнен задне-латеральный спондилодез, через 6 месяцев у 4-х человек произошла трансформация в Modic 0 и у 13 – в Modic II. В нашем исследовании данный параметр не был оценен, т.к. это не входило в его задачи.

Немногочисленными являются работы, предметно оценивающие сращение между позвонками при различных типах Modic, при этом в отечественной литературе данный вопрос остался вне зоны внимания. В проанализированных нами исследованиях [1, 11, 12, 26, 27] у пациентов применялась технология либо задне-бокового, либо только межтелового спондилодеза. Только в одной статье оценены результаты фиксации в 360° [25].

В одной из ранних работ начала 1990-х Lang P. et al. [26] выявили наиболее худшие результаты у пациентов с Modic I, 70 % из которых имели несращение на уровне задне-латерального спондилодеза. Однако при наличии Modic II сформированный блок отмечен в 84 % случаев. Авторы объяснили такого рода результаты наличием репаративной грануляционной ткани, воспаления, отека при Modic I, что создает неблагоприятные условия для сращения. Напротив, Chataigner H. [27] при использовании ALIF-технологии у 29 пациентов отметил 5 несращений, 3 из которых имели Modic II, что может быть объяснимо низкой репаративной активностью прилегающего красного костного мозга ввиду жировой дегенеративной инволюции. А наилучшие результаты получены при Modic I, что, по их мнению, обусловлено благоприятными патофизиологическими условиями для сращения с межтеловым аутотрансплантатом при данном типе изменений. Young-Min Kwon et al. [1] в ретроспективном обсервационном исследовании оценили результаты хирургического лечения методом PLIF без задней винтовой фиксации 597 пациентов. Они отметили сформированный блок в 96,5 % случаев при Modic 0, в 80,8 % – при Modic I, в 83,6 % – при Modic II, в 54,5 % – при Modic III. Ohtori S. et al., исследуя данные 21 пациента с Modic I и 12 пациентов с Modic II после задне-латерального спондилодеза, не отметили существенной разницы в сращении позвонков в период более 9 месяцев [11]. В работе Wang M.Y. et al. (2019 год) не выявили отличий в частоте формирования блока у пациентов (n = 186) с Modic и без данных изменений, которым был проведен TLIF PEEK кейджами и задняя транспедикулярная фиксация [25]. Однако авторы не исследовали параметр в зависимости от типов Modic. По результатам нашего исследования сформированный блок отмечен в 88,9 % случаев при Modic I, в 77,3 % при Modic II, в 81,8 % при Modic III и в 94,4 % при Modic 0. Достоверность различий в исходе формирования межтелового блока отмечена только между MCII и MC0 (р = 0,000120).

Замыкательные пластинки принимают основную нагрузку при межтеловом спондилодезе. Очень важным аспектом является их механическая прочность, обеспечивающая первичную стабильность в зоне контакта с кейджем. В случае низкой прочности замыкательных пластинок можно ожидать проседание имплантата, потерю высоты межтелового промежутка и сегментарной коррекции. Работ, посвященных изучению вопроса влияния измененных замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга на радиологические результаты в зоне их контакта с межтеловым имплантатом на поясничном отделе позвоночника, ограниченное количество [21, 25]. Wang M.Y. et al. [25] оценили проседание межтелового имплантата при различных типах изменений замыкательных пластинок у пациентов после трансфораминального межтелового спондилодеза в сочетании с транспедикулярной фиксацией. Авторы отметили достоверно большую его частоту при наличии Modic I (28,0 %, 7/25), Modic II (24,2 %, 16/66), чем у пациентов с Modic 0 (11,5 %, 10/87). Chung N.S. et al. [21] оценили рентгенологические исходы OLIF у двух групп пациентов с изменениями Modic и без таковых. В работе не было выявлено более существенной частоты проседаний, уменьшения сегментарного угла, высоты диска у пациентов с Modic. Однако авторы не сравнивали данные параметры при различных типах Modic. В настоящем исследовании мы провели такую оценку. За период послеоперационного наблюдения снижение высоты межтелового промежутка и сегментарного угла было отмечено во всех группах (p < 0,05), но наиболее значимыми они оказались при Modic I. Нами отмечена и наибольшая частота проседаний у пациентов с изменениями Modic I типа (38,9 %). Однако значимой корреляционной связи между изменениями Modic и исследуемыми радиологическими параметрами выявлено не было (р < 0,3).

Таким образом, роль изменений замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга в исходе декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств остается не совсем ясна ввиду малочисленности исследований, гетерогенности их результатов, отсутствия мультицентровых рандомизированных работ. Все это исключает возможность унифицировать подходы к выбору хирургической тактики, что диктует необходимость проведения исследований с высоким уровнем доказательности с большим количеством пациентов.

Ограничения исследования: моноцентровое, ретроспективное; период наблюдения – 1-2 года; не оценена роль различных остеоиндуктивных материалов, устанавливаемых в кейджи; отсутствует анализ клинических параметров. Согласно шкале OCEBM (Оксфордского центра доказательной медицины – Oxford Centre for Evidence-Based Medicine), данное исследование относится к уровню доказательности «3».

ВЫВОДЫ

По результатам выполнения моносегментарного заднего спондилодеза частота формирования межтелового блока 1 и 2 типа по Tan наибольшая при Modic 0 (94,4 %) и наименьшая при Modic II (77,3 %). Проседание межтеловых имплантатов чаще возникает при Modic I (38,9 %) и реже при Modic III (9,1 %). Потеря высоты межтелового промежутка и сегмен- тарной коррекции в послеоперационном периоде наибольшая при Modic I. Изменения замыкательных пластинок и прилегающего красного костного мозга, описанные Modic MT, должны учитываться при выполнении моносегментарного заднего межтелового спондилодеза в сочетании с транспедикулярной фиксацией.

Список литературы Радиологические результаты поясничного моносегментарного спондилодеза 360° у пациентов с изменениями Modic

- Long Term Efficacy of Posterior Lumbar Interbody Fusion with Standard Cages alone in Lumbar Disc Diseases Combined with Modic Changes / Y.M. Kwon, D.K. Chin, B.H. Jin, K.S. Kim, Y.E. Cho, S.U. Kuh // I. Korean Neurosurg. Soc. 2009. Vol. 46, No 4. P. 322-327. DOI: 10.3340/ jkns.2009.46.4.322.

- Spinal fusion in the United States: analysis of trends from 1998 to 2008 / S.S. Rajaee, H.W. Bae, L.E. Kanim, R.B. Delamarter // Spine (Phila Pa 1976). 2012. Vol. 37, No 1. P. 67-76. DOI: 10.1097/BRS.0b013e31820cccfb.

- Pinheiro-Franco J.L., Esposito P. Modic Changes and Symptomatic Lumbar Degenerative Disk Disease: Is There Any Correlation? // Advanced Concepts in Lumbar Degenerative Disk Disease. Ed. by J. Pinheiro-Franco, A. Vaccaro, E. Benzel, H. Mayer. Berlin, Heidelberg: Springer. 2016. P. 137-158. DOI: 10.1007/978-3-662-47756-4_9.

- ISSLS PRIZE IN BASIC SCIENCE 2017: Intervertebral disc/bone marrow cross-talk with Modic changes / S. Dudli, D.C. Sing, S.S. Hu, S.H. Berven, S. Burch, V. Deviren, I. Cheng, B.K.B. Tay, T.F. Alamin, M.A.M. Ith, E.M. Pietras, J.C. Lotz // Eur. Spine J. 2017. Vol. 26, No 5. P. 1362-1373. DOI: 10.1007/s00586-017-4955-4.

- Modic (endplate) changes in the lumbar spine: bone micro-architecture and remodelling / E. Perilli, I.H. Parkinson, L.H. Truong, K.C. Chong, N.L. Fazzalari, O.L. Osti // Eur. Spine J. 2015. Vol. 24, No 9. P. 1926-1934. DOI: 10.1007/s00586-014-3455-z.

- Portella S.T., Acioly M.A. The course of Modic vertebral body changes after posterolateral lumbar fusion on fused and adjacent levels: A systematic review of the literature // J. Clin. Neurosci. 2017. Vol. 41. P. 6-10. DOI: 10.1016/j.jocn.2017.04.007.

- Degenerative disk disease: assessment of changes in vertebral body marrow with MR imaging / M.T. Modic, P.M. Steinberg, J.S. Ross, TJ. Masaryk, J.R. Carter // Radiology. 1988. Vol. 166, No 1 Pt 1. P. 193-199. DOI: 10.1148/radiology.166.1.3336678.

- Outcome of Anterior Lumbar Interbody Fusion: A Retrospective Study of Clinical and Radiologic Parameters / H. Pinson, G. Hallaert, P. Herregodts, K. Everaert, T. Couvreur, J. Caemaert, J.P. Kalala, D. Van Roost // World Neurosurg. 2017. Vol. 103. P. 772-779. DOI: 10.1016/j.wneu.2017.04.077.

- Jensen R.K., Leboeuf-Yde C. Is the presence of Modic changes associated with the outcomes of different treatments? A systematic critical review // BMC Musculoskelet. Disord. 2011. Vol. 12. P. 183. DOI: 10.1186/1471-2474-12-183.

- Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy / H.B. Albert, J.S. Sorensen, B.S. Christensen, C. Manniche // Eur. Spine J. 2013. Vol. 22, No 4. P. 697-707. DOI: 10.1007/ s00586-013-2675-y.

- Change in Modic type 1 and 2 signals after posterolateral fusion surgery / S. Ohtori, M. Yamashita, K. Yamauchi, G. Inoue, T. Koshi, M. Suzuki, S. Orita, Y. Eguchi, N. Ochiai, S. Kishida, M. Takaso, K. Kuniyoshi, T. Ishikawa, G. Arai, M. Miyagi, H. Kamoda, J. Nakamura, Y. Aoki, K. Takahashi // Spine (Phila Pa 1976). 2010. Vol. 35, No 12. P. 1231-1235. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181bde562.

- Predictive value of MRI vertebral end-plate signal changes (Modic) on outcome of surgically treated degenerative disc disease. Results of a cohort study including 60 patients / P. Esposito, J.L. Pinheiro-Franco, S. Froelich, D. Maitrot // Neurochirurgie. 2006. Vol. 52, No 4. P. 315-322. DOI: 10.1016/s0028-3770(06)71225-5.

- Laustsen A.F., Bech-Azeddine R. Do Modic changes have an impact on clinical outcome in lumbar spine surgery? A systematic literature review // Eur. Spine J. 2016. Vol. 25, No 11. P. 3735-3745. DOI: 10.1007/s00586-016-4609-y.

- Modic changes and their associations with clinical findings / P. Kjaer, L. Korsholm, T. Bendix, J.S. Sorensen, C. Leboeuf-Yde // Eur. Spine J. 2006. Vol. 15, No 9. P. 1312-1319. DOI: 10.1007/s00586-006-0185-x.

- 2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar Spine Study Group / P. Fritzell, O. Hagg, P. Wessberg, A. Nordwall; Swedish Lumbar Spine Study Group // Spine (Phila Pa 1976). 2001. Vol. 26, No 23. P. 2521-2532, discussion P. 2532-2534. DOI: 10.1097/00007632-200112010-00002.

- CT-based classification of long spinal allograft fusion / G.H. Tan, B.G. Goss, P.J. Thorpe, R.P. Williams // Eur. Spine J. 2007. Vol. 16, No 11. P. 18751881. DOI: 10.1007/s00586-007-0376-0.

- Risk factors for poor patient-reported quality of life outcomes after posterior lumbar interbody fusion: An analysis of 2-year follow-up / T. Makino, T. Kaito, H. Fujiwara, H. Honda, Y. Sakai, S. Takenaka, H. Yoshikawa, K. Yonenobu // Spine (Phila Pa 1976). 2017. Vol. 42, No 19. P. 1502-1510. DOI: 10.1097/BRS.0000000000002137.

- Does fusion status after posterior lumbar interbody fusion affect patient-based QOL outcomes? An evaluation performed using a patient-based outcome measure / T. Makino, T. Kaito, H. Fujiwara, T. Ishii, M. Iwasaki, H. Yoshikawa, K. Yonenobu // J. Orthop. Sci. 2014. Vol. 19, No 5. P. 707712. DOI: 10.1007/s00776-014-0591-6.

- Modic Changes (MCs) associated with endplate sclerosis can prevent cage subsidence in Oblique Lumbar Interbody Fusion (OLIF) stand-alone / I. Liu, W. Ding, D. Yang, H. Wu, L. Hao, Z. Hu, S. Fan, F. Zhao // World Neurosurg. 2020. Vol. 138. P. e160-e168. DOI: 10.1016/j.wneu.2020.02.047.

- Comparison of short-term radiographical and clinical outcomes after posterior lumbar interbody fusion with a 3D porous titanium alloy cage and a titanium-coated PEEK Cage / T. Makino, S. Takenaka, Y. Sakai, H. Yoshikawa, T. Kaito // Global Spine J. 2022. Vol. 12, No 5. P. 931-939. DOI: 10.1177/2192568220972334.

- Chung N.S., Lee H.D., Jeon C.H. The impact of vertebral end plate lesions on the radiological outcome in oblique lateral interbody fusion // Global Spine J. 2021. Vol. 11, No 8. P. 1176-1182. DOI: 10.1177/2192568220941447.

- Kim K.T., Park S.W., Kim Y.B. Disc height and segmental motion as risk factors for recurrent lumbar disc herniation // Spine (Phila Pa 1976). 2009. Vol. 34, No 24. P. 2674-2678. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181b4aaac.

- Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в оценке состояния позвоночника после оперативных вмешательств с использованием метода транспедикулярного остеосинтеза / Е.Г. Шевченко, Н.В. Агурина, Е.И. Зяблова, И.В. Басанкин, Е.П. Ясакова, С.В. Топи-лина // Инновационная медицина Кубани. 2018. № 2 (10). С. 17-23.

- Course of Modic 1 six months after lumbar posterior osteosynthesis / J.M. Vital, O. Gille, V. Pointillart, M. Pedram, P. Bacon, F. Razanabola, C. Schaelderle, S. Azzouz // Spine (Phila Pa 1976). 2003. Vol. 28, No 7. P. 715-720, discussion P. 721. DOI: 10.1097/01.BRS.0000051924.39568.31.

- Effect of Modic changes on fusion rate and cage subsidence after transforaminal lumbar interbody fusion/ M.Y. Wang, L. Xu, Y. Qiu, Q.S. Zhou, C.Z. Du, B.P. Qian, Z.Z. Zhu, B. Wang, X. Sun // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2019. Vol. 99, No 47. P. 3703-3709. DOI: 10.3760/cma.j.is sn.0376-2491.2019.47.006.

- Lumbar spinal fusion. Assessment of functional stability with magnetic resonance imaging / P. Lang, N. Chafetz, H.K. Genant, J.M. Morris // Spine (Phila Pa 1976). 1990. Vol. 15, No 6. P. 581-588. DOI: 10.1097/00007632-199006000-00028.

- Chataigner H., Onimus M., Polette A. La chirurgie des discopathies lombaires. Faut-il greffer le disque noir? // Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot. 1998. Vol. 84, No 7. P. 583-589.