Радиопротекторные свойства фитопрепаратов на основе «Эраконда»

Автор: Козлов В.Н., Байматов В.Н., Егорова Н.Н., Аскаров Р.М., Ибрагимов В.Р., Максютов Р.Р.

Статья в выпуске: 2 т.214, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты оценки радиопротекторных свойств фитопрепаратов «Эраконд» и «Эраконд-пектин» при коррекции экспериментальной острой лучевой патологии у крыс.

Экстракт люцерны, пектин, острая лучевая патология, гистоструктура печени, радиорезистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/14287883

IDR: 14287883 | УДК: 614.876

Текст научной статьи Радиопротекторные свойства фитопрепаратов на основе «Эраконда»

Основным звеном в патогенезе лучевого поражения является активация свободнорадикальных процессов и истощение системы антиоксидантной защиты организма. Экспериментальные исследования показывают, что печень является органом достаточно чувствительным к действию радиации. Изыскание средств и методов, способных активировать механизмы адаптации организма животных к негативному действию радиации, является одной из задач экспериментальной радиобиологии. Одна из реальных возможностей повышения радиорезистентности организма состоит в использовании средств фармако-химической защиты – протекторов, существенно уменьшающих поражающее действие облучения [1, 5].

Люцерна посевная ( Medicago sativa L.) представляет собой ценный кормовой и ресурсный вид, широко используемый в народном хозяйстве. По количеству и качеству питательных веществ она превосходит многие кормовые травы, что привлекло внимание ряда ученых для проведения исследований. Наличие фармакологически активных веществ (танинов, органических кислот, флавоноидов, антоцианов) в люцерне дает возможность использовать ее как сырье в лекарственных целях [3]. Кроме того, люцерна является источником гидроксикоричных и фенолкарбоновых кислот, которые наделены антибактериальными, противовоспалительными, радиозащитными, иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами [2]. В связи с вышеизложенным была поставлена задача по разработке технологий производства таблетированных форм фитопрепарата на основе экстракта люцерны с применением полисахарида пектина, проявляющего, как известно, адъювантные свойства в отношении эссенциальных микроэлементов.

Цель настоящей работы – изучение процессов пострадиационного восстановления в тканях печени у крыс при острой лучевой патологии на фоне применения фитокомплекса «Эраконд-пектин».

Материалы и методы. Опыты проводили на 48 лабораторных беспородных половозрелых белых крысах-самцах массой 180-220 г. Животные были разделены на 4 группы по 12 голов в каждой: первая – биологический контроль, животных 2-й, 3-й и 4-й групп однократно облучали в Республиканском онкологическом диспансере (г. Уфа) на радиотерапевтической установке «СЛ-75-5-М» в дозе 4 Гр при мощности дозы 1,7 Гр/мин. В течение 10-и дней до облучения крысы 3-й группы ежедневно с кормом получали 40 %-й раствор «Эраконда» из расчета 7-10 мл/кг массы тела, а животным 4-й группы в корм добавляли фитопрепарат «Эраконд-пектин», содержащий в своем составе 20 % высокометоксилированный пектин Е-440 и 40 % водный раствор БАД «Эраконд». В качестве органической матрицы для таблетирования экстракта люцерны использовали полисахарид «Unipectine PGDS» со степенью этерификации 58-62%, размерами частиц < 315 мкм и РН=2,8-3,4. Животные 2-й группы в течение месяца после облучения находились на стандартной диете вивария. В конце опыта, через 30 суток после облучения, животных выводили из эксперимента одномоментным декапитированием под эфирным наркозом с последующим извлечением внутренних органов для гистологических исследований. Образцы печени размером 0,5х0,5 см фиксировали в 10%-ном растворе формалина. Срезы толщиной 7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике.

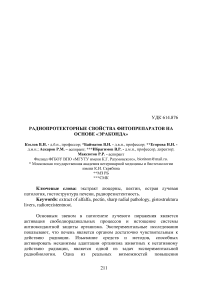

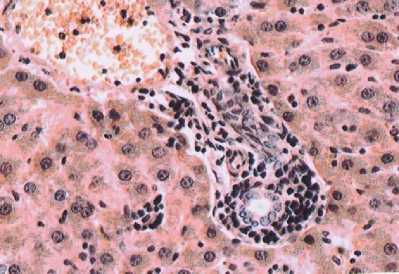

Результаты исследования. Печень у контрольной группы крыс имеет классическое строение (рисунок 1). Дольки печени имеют многогранную форму, образованы печеночными пластинками,которые начинаются от центральной вены и веерообразно расходятся к периферии. Между ними располагаются внутридольковые синусоидные гемокапилляры, которые выстланы эндотелиоцитами, а также макрофагами, имеющими звездчатую форму. Гепатоциты в печеночных пластинках располагаются двумя рядами, тесно прилегая, друг к другу, имеют многоуровневую форму. Ядра гепатоцитов крупные, сферической формы, хроматин гомогенный определяется одно или два ядра. Цитоплазма зернистая: окрашивается кислыми и основными красителями. Цитолемма достаточно хорошо выделяется.

Рисунок 1 – Центральная вена и печеночные пластинки дольки печени у крыс1-й группы (биологический контроль). Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото: ок. 10, об. 40.

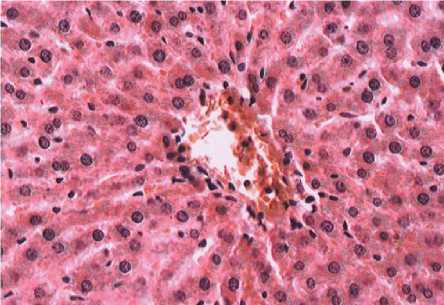

Рисунок 2 – Дистрофия гепатоцитов у и нарушение пластинчатого строения у крыс 2-й группы (контроль облучения). Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото: ок. 10, об. 40.

Между дольками печени, в слабо развитой рыхлой соединительной ткани, располагается триада печени. Все кровеносные сосуды, включая внутридольковые синусоидные капилляры, центральная вена дольки печени, а также междольковая артерия и междольковая вена умеренно кровенаполненны. В рыхлой соединительной ткани, особенно вокруг триады печени, определяются небольшие скопления лимфоцитов и макрофагов, чаще всего по ходу внутридольковых синусоидных капилляров. Звездчатые макрофаги (клетки Купфера) располагаются между эндотелиоцитами внутридольковых синусоидных капилляров: они крупнее, с округлым ядром и базофильной цитоплазмой.

Гепатоциты, особенно у крыс 2-й группы, слабо воспринимали красители (рисунок 2). Клетки печени характеризуются наличием сплошной мелкозернистой цитоплазмы, которая окрашивается слабобазофильно и оксифильно. Ядерные оболочки в отдельных гепатоцитах не имеют четких границ и отличаются слабой восприимчивостью к красителям. Стенки сосудов, в том числе центральной вены, характеризуются деструктивными изменениями. В отдельных участках долек печени отмечается увеличение количества гепатоцитов с явлениями дистрофии. При этом гепатоциты увеличены в объеме, заполнены вакуолями различного количества и интенсивности, содержащими прозрачную жидкость.

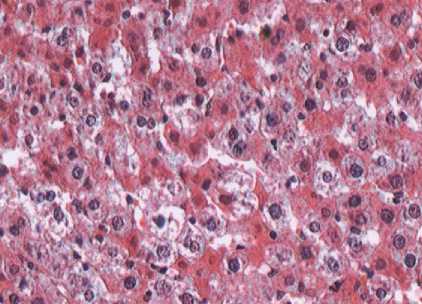

Печень крыс 3-й группы, получавших 40 %-й раствор эраконда до облучения, имеет дольчатое строение со слаборазвитой междольковой соединительной тканью, с триадой печени (рисунок 3). Долька образована из печеночных пластинок, имеющих веерообразное расположение, начинающихся от центральной вены и идущих к периферии дольки. Каждая печеночная пластинка составлена двумя рядами гепатоцитов, имеющих кубическую или полигональную форму. Ядра расположены в центре клетки и характеризуются большими размерами. Встречаются двуядерные и полиплоидные ядра.

Рисунок 3 – Застой крови в печени у крыс 3-й группы (облучение + 40 % раствор Эраконда»). Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. ок. 10, об. 40.

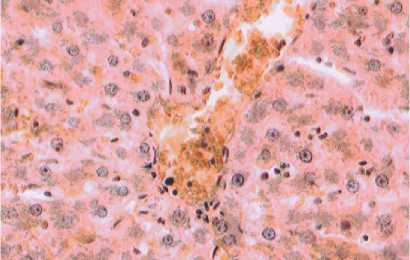

Рисунок 4 – Небольшие скопления лимфоидных клеток вокруг междолькового желчного протока у крыс 4-й группы (облучение + «Эраконд-пектин»). Окраска гематоксилином и эозином. Микрофото: ок. 10, об. 40.

Цитоплазма гепатоцитов мелкозернистая, окрашивается оксифильно и базофильно. Цитолемма гепатоцитов определяется достаточно хорошо. Внутридольковые синусоидные капилляры и центральная вена умеренного кровенаполнения. Определяются отдельные междольковые вены триады печени с признаками застоя крови.

Печень у крыс 4-й группы, получавших фитокомплекс «Эраконд-пектин», без существенных изменений. Дольки печени разделены слабо развитой рыхлой волокнистой соединительной тканью (рисунок 4). Долька образована печеночными пластинками, состоящими из гепатоцитов. В пространствах между пластинками располагаются синусоидные капилляры, впадающие в центральную вену. Гепатоциты имеют многоугольную форму, одно или два ядра, некоторые из них тетраплоидные. Ядра круглые, сферической формы, с преобладанием эухроматина и 1-2 ядрышками. Цитоплазма зернистая, окрашивается кислыми и основными красителями. Цитолемма гепатоцитов определяется хорошо. Однако в системе циркуляции крови все еще определяются некоторые изменения: например, синусоидные капилляры некоторых долек несколько расширены и полнокровны, иногда встречается гиперемия междольковых вен; определяются небольшие скопления лимфоидных клеток по ходу внутридольковых сунусоидных капилляров или рядом с триадой.

Таким образом, совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что смесь высокометоксилированного пектина и 40%-ного водного экстракта люцерны в соотношении 1:4 обнаруживает адъювантные и синергические свойства её составляющих. Так, у крыс 2-й группы на 30-е сутки после острого однократного облучения сохранялись явно выраженные признаки деструкции в ткани печени, то у животных 3-й группы наблюдали процессы восстановления морфологии печени. Следует отметить, что процессы пострадиационного восстановления структуры печени протекали более интенсивно у крыс 4-й группы, получавших фитокомлекс на основе экстракта люцерны и биополисахарида. Полученные результаты согласуются с выводами ряда исследователей, показавших наличие противорадионуклеидных свойств как у люцерны, так и у пектина [4], проявляющих энтеросорбционные свойства в отношении изотопов цезия-137 и стронция-90. Представленные результаты исследований позволяют отнести исследуемые фитопрепараты к адаптогенам естественного происхождения, повышающим устойчивость организма к острому действию ионизирующей радиации.

ЛИТЕРАТУРА: 1.Корягин А.С., Ерофеева Е.А., Якимов В.Н., Логинов В.В., Гамова О.Н., Ванеева О.Ю. Сравнительная оценка противолучевых свойств животных ядов по состоянию системы крови в условиях многократного гамма-облучения // Поволжский экологический журнал. – 2005. – №2. – С. 137-146. 2.Муллагулов Р.Т. Мамцев А.Н., Бускунова Г.Г. Содержание фенолкарбоновых кислот в некоторых лекарственных растениях. – Мелитополь: Труды ТГАТУ, – 2012. – Вып.12, Т.2. – С.147-150. 3.Сафонова В.Ю. Иммунобиологическая оценка состояния облученных животных и способы повышения радиорезистентности организма: автореф. дис. … д-ра биол. наук / ФГОУ ВПО ОГАУ. – Оренбург, 2009. – 46 с. 4. Щелкунов Л.Ф., Дудкин М.С., Корзун В.Н. Пища и экология. – Одесса: Изд-во Оптимум, 2000. – 517 с. 5.El-Kashef H.S., Eman G.E. Helal, Samir A.M. Zaahkouk, Sanaa A. Hagag. Mortality and body weight loss correlated with hematolog ical and chromosomal damage after chronic irradiation and possible recovery // Intern. J. of Radiation Medicin. – 1999. – Vol. 2, №2. – P. 100-109.

РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ «ЭРАКОНДА»

Козлов В.Н., Байматов В.Н., Егорова Н.Н., Аскаров Р.М., Ибрагимов В.Р., Максютов Р.Р.

Резюме

В статье рассматриваются результаты оценки радиопротекторных свойств фитопрепаратов «Эраконд» и «Эраконд-пектин» при коррекции экспериментальной острой лучевой патологии у крыс.

PHYTOPREPARATIONS RADIOPROTECTIVE PROPERTIES ON “ERACONDA” BASIS

Kozlov V.N., Baimatov V.N., Yegorova N.N., Askarov R.M., Ibragimov V.R., Maksyutov R.R.