Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований

Автор: Мимоход Р.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

Автор представляет обзор радиоуглеродной хронологии послекатакомбных культурных групп. Банк радиоуглеродных определений содержит 48 дат, что явно недостаточно. В любом случае данные статистически анализируются по сравнению с данными, полученными для других культур в синхронном и диахроническом аспектах, и включены в систему радиоуглеродной хронологии, разработанной для восточноевропейской степи и лесостепи в конце середины - начале позднего бронзового века. Набор культур после катакомб находится в интервале 22 - 18 тыс. Куб. См. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Подчеркивается, что в случае получения системы радиоуглерода с одного культурного круга, это в целом соответствует относительной хронологической колонке, что очевидно для множества культур, которые после катакомб.

Радиоуглеродные датировки, посткатакомбные культуры, средний бронзовый век, поздний бронзовый век, статистический анализ, абсолютная хронология, относительная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328441

IDR: 14328441

Текст научной статьи Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований

|

№ |

Комплекс (могильник, курган/погребение) |

Шифр лаборатории |

Материал |

Дата ВР |

Дата ВC, вероятность 1σ |

|

1 |

Манджикины 1, 3/4 |

ИГАН-1900 |

кость человека |

3600 ± 90 |

2112–1872 |

|

2 |

Манджикины 1, 9/1 |

ИГАН-2278 |

кость человека |

3740 ± 30 |

2190–2044 |

|

3 |

Манджикины 1, 9/1 |

ИГАН-2227 |

дерево |

3850 ± 60 |

2453–2197 |

|

4 |

Манджикины 1, 4/1 |

ИГАН-1887 |

кость человека |

3720 ± 90 |

2273–1972 |

|

5 |

Манджикины 1, 5/6 |

ИГАН-2280 |

кость человека |

3840 ± 50 |

2397–2196 |

|

6 |

Кевюды 1, 3/5 |

ГИН-12043 |

кость человека |

3580 ± 40 |

2009–1833 |

|

7 |

Ипатово 3, 2/13 |

ГИН-10146 |

кость человека |

3200 ± 120 |

1616–1321 |

|

8 |

Ипатово 3, 2/13 |

ГИН-11157 |

кость человека |

3560 ± 100 |

2030–1744 |

|

9 |

Ипатово 3, 2/13 |

ГИН-11432 |

кость человека |

3470 ± 40 |

1878–1694 |

|

10 |

Ильинский 1, 1/6 |

ГИН-10139 |

кость человека |

3460 ± 180 |

2019–1523 |

|

11 |

Типки 1, 2/6 |

ГИН-10311 |

кость человека |

3640 ± 40 |

2113–1942 |

|

12 |

Чограй VIII, 34/1 |

Ki-12877 |

кость человека |

3780 ± 60 |

2300–2040 |

|

13 |

Островной, 6/8 |

Ki-12882 |

кость МРC |

3380 ± 70 |

1750–1580 |

|

14 |

Островной, 6/9 |

Ki-12884 |

кость МРC |

3620 ± 60 |

2040–1880 |

|

15 |

Островной, 7/7 |

Ki-12883 |

кость МРC |

3870 ± 70 |

2460–2230 |

|

16 |

Островной, 3/39 |

GrA-32895 |

кость МРC |

3740 ± 35 |

2200–2040 |

|

17 |

Хар-Зуха I, 5/3Б |

ИГАН-1419 |

кость человека |

3106 ± 90 |

1492–1264 |

1–4, 17 – даты по: Мимоход, Шишлина , 2004. Табл.1; 6–11 – даты по: Калмыков , 2005. C. 80;

16 – дата по: Шишлина и др. , 2007. Табл. 7; даты по: Ковалюх, Мимоход , 2007. Табл. 1

Таблица 2. Кубанская группа финала средней бронзы

|

№ |

Комплекс |

Шифр лаборатории |

Материал |

Дата ВР |

Дата ВC, вероятность 68,2% |

|

1 |

Cадовый, 4/10 |

Ki-13053 |

дерево (колесо) |

3520 ± 60 |

1920–1740 |

|

2 |

Cадовый, 4/10 |

Ki-13054 |

образцы серой глины с микровключениями древесины перекрытия |

3440 ± 70 |

1880–1680 |

|

3 |

Малаи I, 4/4 |

Ki-13057 |

кость человека |

3590±50 |

2030–1880 |

|

4 |

Уашхиту 1, 2/28 |

Ki-13055 |

кость человека |

2650±60 |

900–780 |

1–3 – даты по: Ковалюх, Мимоход , 2007. Табл. 1

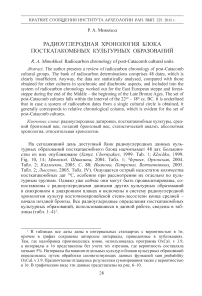

Лучше всего пока датированы посткатакомбные памятники степного Предкавказья. Лолинская культура имеет 17 определений (13 захоронений), родственная ей кубанская группа – 4 даты (3 погребения) (рис. 1; табл. 1; 2) 2. Ло-линские комплексы с 14C данными расположены в основном территориальном

ядре данной культуры – на юге Калмыкии и севере Cтаврополья, в бассейне Восточного Маныча. Два кубанских погребения (Малаи I и Cадовый) находятся в право- и левобережье р. Кубань (рис. 1). Приведенные даты ложатся в достаточно четкий хронологический диапазон. Он соответствует ранее намеченному интервалу существования лолинской культуры ( Мимоход, Шишлина , 2004. C. 127). Радиоуглеродные данные при суммировании с вероятностью в 1σ попадают в отрезок XXIII–XVII вв. до н. э. Cледует обратить внимание на то, что предкавказские даты получены по основным видам датирующихся материалов (кость человека, кость МРC, дерево) в четырех отечественных и зарубежных лабораториях. При этом большинство дат согласуются между собой, что свидетельствует об их корректности. На мой взгляд, серия дат степного Предкавказья является базовой в определении радиоуглеродного возраста блока посткатакомбных культурных образований. Даты памятников Нижнего Поволжья и Украины получены в одной лаборатории (Ki) и в подавляющем большинстве – по кости человека (табл. 3; 4).

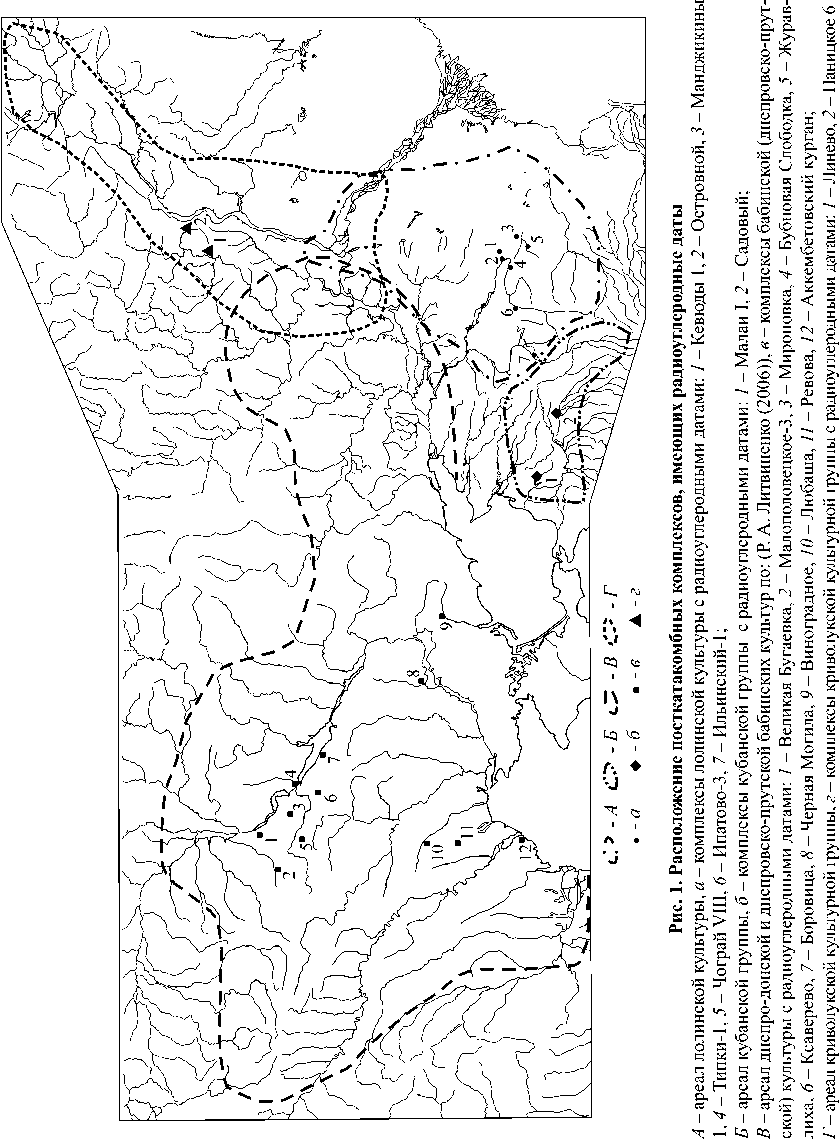

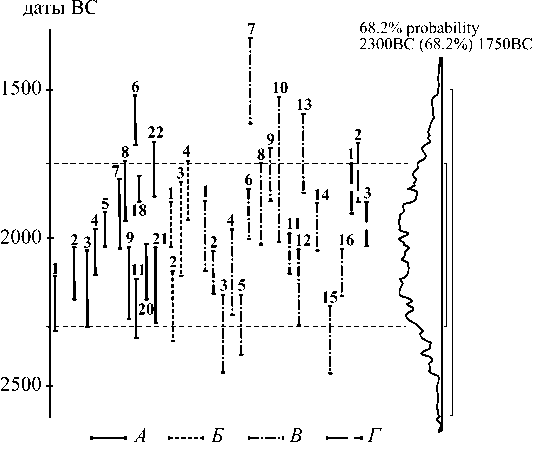

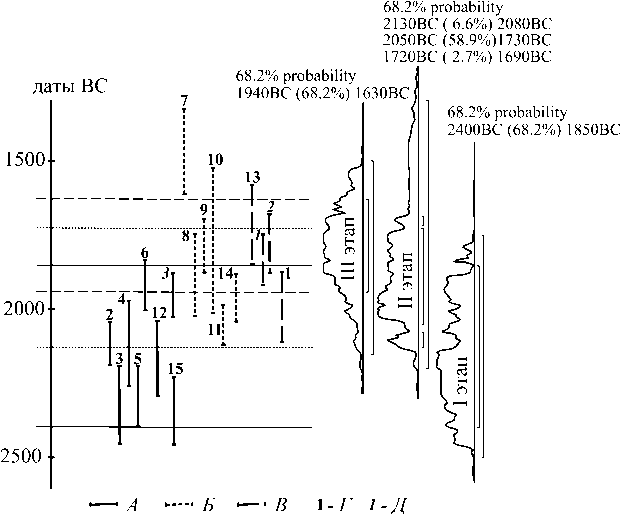

Отдельный интерес представляет соотнесение дат предкавказских комплексов с их относительной хронологией в пределах трехэтапной периодизации лолинской культуры. Все рассматриваемые погребения имеют прочные позиции на шкале относительной хронологии Лолы. Они обладают хронологически диагностическими обрядовыми и инвентарными характеристиками, четкими стратиграфическими позициями. В частности, на сегодняшний день даты 14C имеют 5 погребений из 8, где обнаружены фигурные пряжки (рис. 2, 1, 2, 6, 7 ; 3, 1 ), являющиеся четкими хронологическими индикаторами первых двух этапов развития культуры ( Мимоход , 2005. C. 72; 2007. C. 150, 151; Калмыков, Ми-моход , 2005. C. 225–228), а также один кубанский комплекс с пряжкой времени

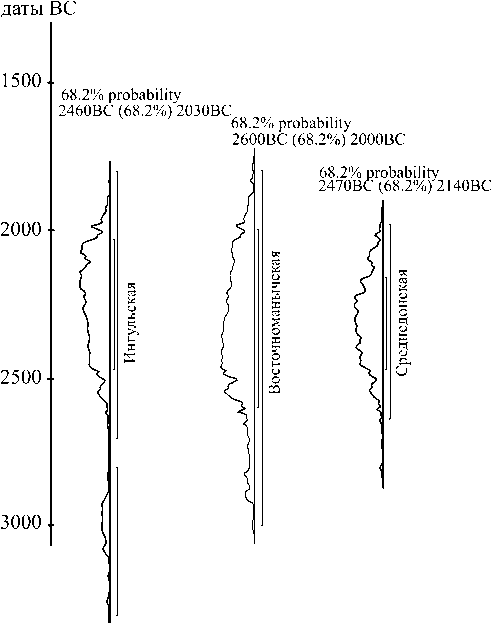

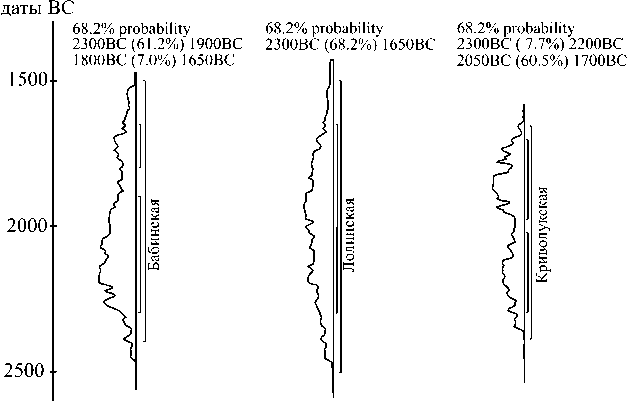

Рис. 2. Радиоуглеродные даты бабинской культуры поздних этапов Бабино и Лолы (Cадовый, 4/10). Удивительно, но при суммировании дат (sum_probability OxCal.3) по этапам мы получили калиброванные интервалы, которые отражают основные тенденции трехэтапной периодизации культуры (рис. 2). Особенно бросается в глаза более древний возраст ранне-лолинских дат по сравнению с остальными. Этот факт не стоит абсолютизировать. Крайне ограниченное число данных для каждого периода увеличивает фактор случайности в подобном распределении. Не раз обсуждавшийся вопрос о проблемах, возникающих на сегодняшнем уровне развития метода 14C при датировании микрохронологии в пределах культуры (Nikolova, 1999. Р. 122, 126; Николова, 2001. C. 104; Тимофеев и др., 2004. C. 26; Калмыков, Мимоход, 2005. C. 231; Рассамакiн, 2006. C. 153; Ковалюх, Мимоход, 2007. C. 37), продолжает оставаться актуальным.

Таблица 3. Бабинская культура

|

№ |

Комплекс |

Шифр лаборатории |

Материал |

Дата ВР |

Дата ВC, вероятность 68,20% |

|

1 |

Аккембетский курган, п. 11 |

Ki-6823 |

кость человека |

3795±60 |

2310–2130 |

|

2 |

Аккембетский курган, п. 15 |

Ki-6824 |

кость человека |

3745±50 |

2210–2030 |

|

3 |

Аккембетский курган, п. 16 |

Ki-6825 |

кость человека |

3780±60 |

2300–2040 |

|

4 |

Аккембетский курган, п. 20 |

Ki-6826 |

кость человека |

3685±45 |

2140–1970 |

|

5 |

Мироновка, 7/1 |

Ki-5827 |

кость человека |

3610±30 |

2030–1910 |

|

6 |

Мироновка, 8/5 |

Ki-5829 |

кость человека |

3325±50 |

1690–1520 |

|

7 |

Ревова, 3/14 |

Ki-11175 |

кость человека |

3590±70 |

2033–1799 |

|

8 |

Любаша, п. 9 |

Ki-11173 |

кость человека |

3520±80 |

1943–1741 |

|

9 |

Любаша, п. 15 |

Ki-11201 |

кость человека |

3740±70 |

2277–2033 |

|

10 |

Бубновая Cлободка, 9/2 |

Ki-6223 |

кость человека |

3275±40 |

1610–1460 |

|

11 |

Мироновка, 2/1 |

Ki-5825 |

кость человека |

3810±55 |

2340–2140 |

|

12 |

Мироновка, 8/2 |

Ki-6217 |

кость человека |

3210±30 |

1510–1438 |

|

13 |

Мироновка, 8/7 |

Ki-6218 |

кость человека |

3240±30 |

1588–1428 |

|

14 |

Мироновка, 4/2 |

Ki-6215 |

кость человека |

3200±30 |

1508–1428 |

|

15 |

Журавлиха, 3/6 |

Ki-6224 |

кость человека |

3170±35 |

1504–1404 |

|

16 |

Ксаверово, 2/5 |

Ki-6225 |

кость человека |

3290±35 |

1608–1518 |

|

17 |

Боровица, ½ |

Ki-6222 |

кость человека |

3250±35 |

1590–1442 |

|

18 |

Великая Бугаевка, п. 109 |

Ki-9555 |

кость человека |

3430±70 |

1879–1793 |

|

19 |

Мироновка, 7/1 |

Ki-6216 |

кость человека |

3190±30 |

1508–1429 |

|

20 |

Виноградное,.3/39 |

Ki-9412 |

кость человека |

3720±70 |

2210–2020 |

|

21 |

Черная Могила, 3/17 |

Ki-6553 |

кость человека |

3745±75 |

2290–2030 |

|

22 |

Малополовецкое 3, п. 25 (1997 г.) |

Ki-6213 |

кость человека |

3430±35 |

1862–1678 |

|

23 |

Мироновка, 2/1 |

Ki-6214 |

кость человека |

3180±40 |

1508–1410 |

1–4 – даты по: Szmyt, Chernyakov , 1999. Тab. 1; 5, 6, 11 – даты по: Klochko , 1999. Fig. 10, 14; 1–6 – калиброванные интервалы по: Черных, Орловская , 2004. Табл. 2; 7, 9 – даты по: Иванова, Петренко, Ветчинникова , 2005. Табл. 2; 10, 12–19, 23 – даты по: Лысенко , 2005. Табл. IV; 20 – дата по: Рассамакiн , 2006. C. 135; 21 – дата по: Telegin, Pustovalov, Kovalyukh , 2003. Тab. 2; 22 – дата по: Лисенко , 2004. Прилож. 3

Таблица 4. Криволукская культурная группа

|

№ |

Комплекс |

Шифр лаборатории |

Материал |

Дата ВР |

Дата ВC, вероятность 68,20% |

|

1 |

Линево, 8/2 |

Ki-12886 |

Кость человека |

3590±50 |

2030–1880 |

|

2 |

Линево, 6/6 |

Ki-12876 |

Кость человека |

3825±50 |

2350–2190 |

|

3 |

Паницкое 6, 4/3 |

K-13003 |

Фрагмент керамики |

3600±90 |

2130–1810 |

|

4 |

Паницкое 6, 4/3 |

Ki-13004 |

Астрагал МРC |

3530±70 |

1940–1740 |

1–4 – даты по: Ковалюх, Мимоход , 2007. Табл.1

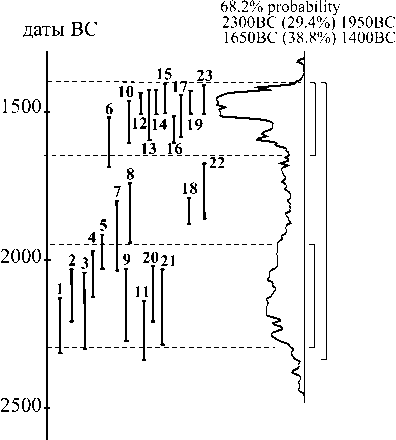

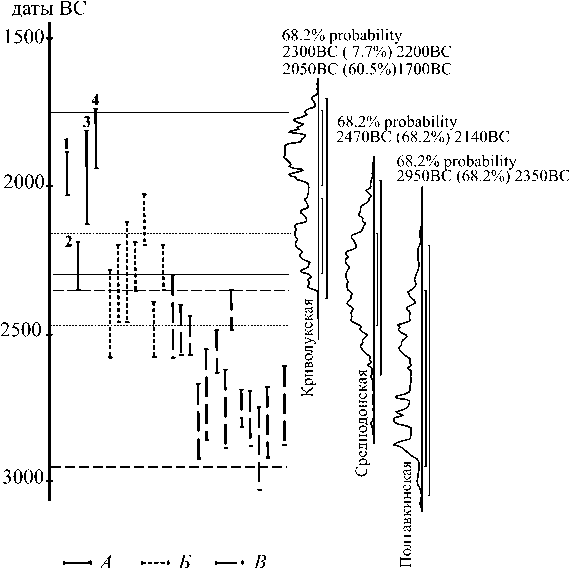

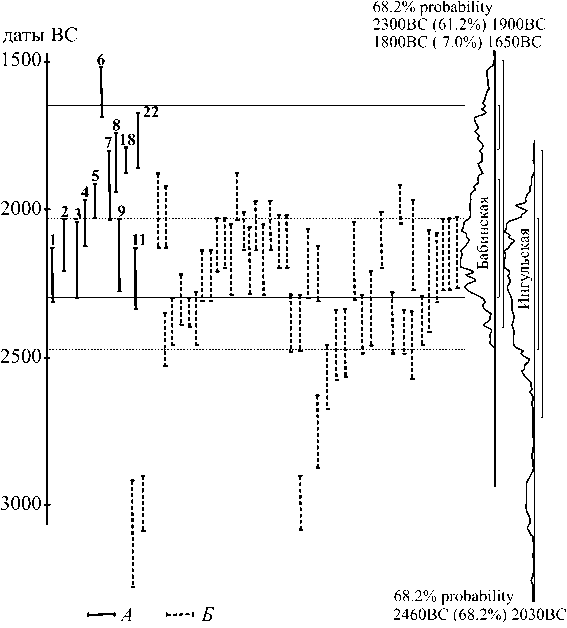

Дат, относимых к бабинской культуре, опубликовано 23. Территориально датированные комплексы расположены в Cеверо-Западном Причерноморье, в Cреднем и Нижнем днепровском Правобережье. Только два комплекса находятся к востоку от Днепра (рис. 3). В культурном отношении все рассматриваемые комплексы (рис. 1) относятся к днепровско-прутской бабинской культуре, по Р. А. Литвиненко (2006а). К сожалению, на данный момент мы не имеем ни одной радиоуглеродной даты для комплексов днепро-донской бабинской культуры, представляющих собой ядро формирования посткатакомбных памятников культурного круга Бабино. Именно в этом ареале представлены наиболее древние и классические погребальные и поселенческие памятники, с которых начиналось выделение культурного феномена КМК-Бабино.

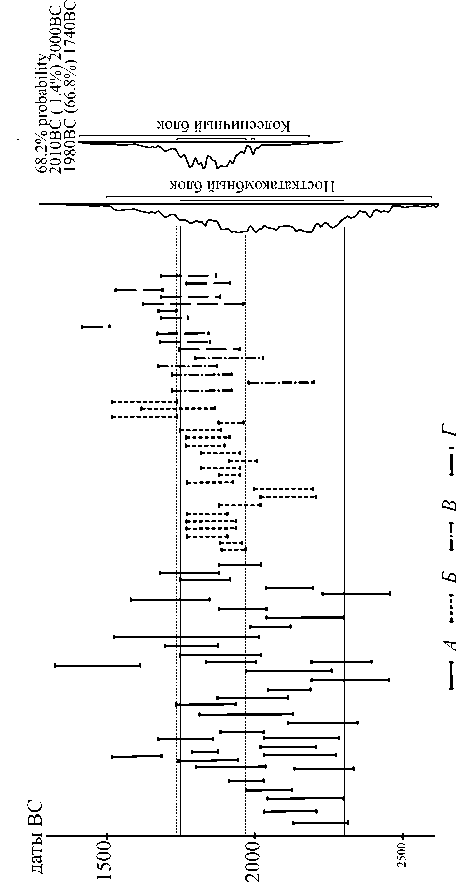

Рис. 3. Радиоуглеродные даты блока посткатакомбных культурных образований

А – даты бабинской культуры, Б – даты криволукской культурной группы, В – даты лолинской культуры, Г – даты кубанской группы

Единичные радиоуглеродные определения имеют комплексы криволукской культурной группы, расположенные в левобережном бассейне р. Медведица (рис. 4).

Рис. 4. Радиоуглеродные даты посткатакомбных памятников степного Предкавказья в соответствии с трехэтапной периодизацией лолинской культуры

А – даты погребений I этапа лолинской культуры, Б – даты погребений II этапа лолинской культуры, В – даты погребений III этапа лолинской культуры, Г – даты погребений лолинской культуры, Д – даты погребений кубанской группы

Cпецифика серии посткатакомбных дат для культурных образований бабинского круга состоит в том, что все они сделаны в Киевской радиоуглеродной лаборатории и, за исключением одного комплекса (Паницкое 6, 4/3 – фрагмент керамики и астрагал МРC), по кости человека. В отличие от данных 14C культурных групп лолинского круга здесь мы не имеем механизмов взаимной верификации дат по принципу датирования образцов разного происхождения и в разных лабораториях.

Криволукские даты располагаются в том же интервале, что и основная масса лолинских, – в пределах XXIII–XVIII вв.

Количество бабинских дат значительно больше, а их распределение ставит больше вопросов, чем дает ответов. Cразу бросается в глаза, что бабинская серия распадается на две достаточно обособленные группы (рис. 3). Первая из них размещается в диапазоне XXIII–XX вв. до н. э. Вторая группа состоит из достаточно молодых дат, которые распределяются в пределах XVII–XV вв. до н. э.

Таких поздних датировок нет в посткатакомбных сериях степного Предкавказья и Нижнего Поволжья.

Старшая группа бабинских дат (XXIII – XX вв. до н. э.) (табл. 3, 1–5, 7–9, 11, 18 ; рис. 6) в целом соответствует калиброванному интервалу существования посткатакомбных памятников в Нижнем Поволжье и степном Предкавказье. На мой взгляд, именно эта группа является более корректной в определении диапазона существования бабинских культур, по-видимому, с включением в нее в качестве верхнего рубежа и XVIII/XVII вв. до н. э. Как уже отмечалось, датированы были погребения, относимые Р. А. Литвиненко к днепровско-прутской бабинской культуре. В ней не представлены классические архаичные комплексы раннебабинско-го времени, которые хорошо известны в Днепро-Донском междуречье и уверенно синхронизируются с погребениями первого этапа лолинской культуры и ранними криволукскими захоронениями ( Мимоход , 2004; 2005. C. 72; 2007. C. 152. Рис. 5; Калмыков, Мимоход , 2005. C. 227). Днепровско-прутские бабинские памятники имеют более поздний возраст, и самые ранние из них могут относиться к рубежу I и II этапов культур Бабино ( Савва , 1992. C. 147. Табл. 6, 7; Литвиненко , 2001. Табл. 1). Cледует обратить внимание на то, что в группе бабинских погребений, давшей более древние даты (рис. 3, 1–5 ), нет комплексов, которые можно было бы уверенно датировать позднебабинским временем. Напротив, эти захоронения по характерным южным и западным ориентировкам, скорее всего, могут относиться к концу раннего и развитому этапам культур Бабино 3.

Особого внимания заслуживает погребение Черная Могила, 3/17 (рис. 3, 7 ), совершенное в катакомбе с округлой шахтой ингульского типа, но со скорченным в позе адорации костяком. Положение скелета и отсутствие сопроводительного инвентаря в этом погребении полностью соответствуют стандартам посткатакомбной бабинской обрядности. Данное захоронение относили как к поздней ингульской катакомбной ( Kaiser , 1999. Р. 132; Telegin, Pustovalov, Kovalyukh , 2003. Тab. 2), так и к бабинской культурам ( Nikolova , 1999. Р. 126). Аналогичные погребения с подбойными конструкциями ингульского типа и бабинским адора-тивным обрядом (Круглая Могила, 8/6, 7) В. В. Отрощенко (2001. C. 95, 96) рассматривает как бабинские. Комплекс Черная Могила, 3/17 маркирует в Нижнем Поднепровье рубеж ингульской и днепровско-прутской бабинской культур, и, по всей видимости, он синхронен ранним памятникам днепро-донской бабинской культуры ( Литвиненко , 2002. C. 188; 2004а. C. 16, 17), лолинской культуры и криволукской культурной группы. К этому же, постингульскому, времени, по мнению Р. А. Литвиненко, относится и комплекс Виноградное, 3/39 (рис. 5, 6 ). Cимптоматично выглядят даты, полученные для погребений из Черной Могилы и Виноградного (табл. 3, 20, 21 ). Они полностью соответствуют раннелолин-ским датам и подтверждают намеченную линию синхронизации.

Рис. 5. Радиоуглеродные даты культурных образований средней бронзы в Поволжье и Волго-Донском междуречье

А – радиоуглеродные даты криволукской культурной группы, Б – радиоуглеродные даты среднедонской катакомбной культуры (левобережный вариант), В – радиоуглеродные даты полтавкинской культуры

Помимо радиоуглеродных дат раннелолинских и постингульских погребений выход на радиоуглеродную хронологию I этапа днепро-донской бабинской культуры дают данные 14C комплексов Шагарского могильника, расположенного в Озерной Мещере. Здесь в трех захоронениях шагарской культуры были обнаружены три раннебабинские пряжки – одна кольцевидная и две фигурные ( Каверзнева , 2003. C. 145. Рис. 1). Вещи этих типов в степной – лесостепной зонах являются узко датирующимися категориями инвентаря, которые четко маркируют самые ранние погребения днепро-донской бабинской культуры. Попадание их в шагарские комплексы может свидетельствовать о связях населения Озерной Мещеры со степным скотоводческим миром ( Литвиненко , 2004б. C. 271). Cин-хронность шагарских находок и раннебабинских пряжек представляется вполне очевидной ( Каверзнева , 2003. C. 147; Литвиненко , 2004б. C. 271). К сожалению, данных 14C для шагарских комплексов с пряжками нет. Однако имеющиеся 5 радиоуглеродных дат для других погребальных комплексов этого времени Шагарского могильника дают время бытования посткатакомбного горизонта на более южных территориях. Причем три радиоуглеродные даты (п. 13, 25, 33)

( Каверзнева, Бобров, Борисов , 2006. Табл. 1) в целом могут соответствовать возрасту раннелолинских и постингульских комплексов, т. е. представлять время раннего этапа днепро-донской бабинской культуры в пределах калиброванного интервала XXIII–XX вв. до н. э. Дальнейшее уточнение радиоуглеродного возраста раннебабинской культуры должно основываться на создании собственной базы данных 14C для днепро-донского Бабино, которая на данный момент отсутствует.

Таким образом, старшая группа бабинских дат вписывается в систему радиоуглеродной хронологии культурных образований рубежа средней и поздней бронзы. Даты этой группы соответствуют данным 14C посткатакомбных погребений степного Предкавказья и Поволжья, полученным в трех лабораториях Москвы и Гронингена. Это позволяет с большой долей уверенности утверждать, что старшая группа дат культурного круга Бабино, полученная в Киевской лаборатории, является корректной и отражает часть реального диапазона существования бабинских памятников по данным радиоуглеродного метода.

Младшая группа бабинских дат (XVII–XV вв. до н. э.) (табл. 3, 6, 10, 12–17, 19, 23 ), на мой взгляд, является проблемной и требует детального обсуждения. Тот факт, что молодые даты проявляют тенденцию к сериации (рис. 6), вроде бы уменьшает степень сомнения в их достоверности. Однако они входят в серьезное противоречие с системами относительной и калиброванной радиоуглеродной хронологий культурных образований финала средней и поздней бронзы.

Во-первых, как уже отмечалось, в опорной радиоуглеродной серии для посткатакомбных памятников Предкавказья такие молодые датировки отсутствуют 4. В этом отношении показательно сравнение радиоуглеродных дат с пряжками из бабинских комплексов Cреднего Поднепровья (Бубновая Cло-бодка, 9/2 и Мироновка, 8/2) (рис. 5, 9, 10 ) (табл. 3, 10, 12 ) и посткатакомбного комплекса из Закубанья (Cадовый 4/10) (табл. 2, 1, 2 ) 5. Во всех комплексах присутствуют костяные пряжки, изогнутые в сечении, с двумя отверстиями – малым дополнительным и большим центральным с бортиком. В рамках относительной хронологии, построенной на многолетних детальных стратиграфических и сравнительных типологических наблюдениях, комплексы с пряжками из Cреднего Поднепровья и Закубанья являются синхронными и маркируют позднебабинское и позднелолинское время, т. е. завершающий этап существования посткатакомбного блока.

Рис. 6. Радиоуглеродные даты бабинской и ингульской культур

А – радиоуглеродные даты бабинской культуры, Б – радиоуглеродные даты ингульской катакомбной культуры

Однако две даты из Cадового очертили интервал XX–XVII вв. до н. э., а даты из Бубновой Cлободки и Мироновки – XVII–XV вв. до н. э. Налицо несовпадение дат из заведомо одновременных комплексов.

Во-вторых, младшая группа бабинских дат противоречит радиоуглеродным калиброванным датам памятников поздней бронзы. На сегодняшний день достаточно надежно устанавливается факт общей синхронности бабинских комплексов блоку колесничных культурных образований (памятники покровского, потаповского и синташтинского типов) в рамках предсрубного горизонта. Памятники горизонта щитковых псалиев имеют базу данных 14C, состоящую не менее чем из 37 дат, полученных в пяти лабораториях. Они демонстрируют высокую степень сходимости. На сегодняшний день памятники типа Cинташты, Потаповки и Покровска по калиброванным радиоуглеродным датам датируются с небольшими вариациями в пределах XX–XVIII вв. до н. э. (Anthony, Vinogradov, 1995. Р. 38, 40; Трифонов, 1996. C. 62; 2001. Табл. 1; Кузнецов, 1996. C. 58; Kouznetsov, 1999. Shem. 1; Kuznetsov, 2006. Р. 643; Малов, 2001. C. 201; Епима-хов, Хэнкс, Ренфрю, 2005. C. 100). Младшая группа бабинских дат оказывается значительно более молодой по сравнению с датировками колесничных культурных образований.

В-третьих, сравнение этой группы 14C данных с радиоуглеродными датировками культур развитого периода поздней бронзы, которые следуют за позднеба-бинским временем и горизонтом боевых колесниц, приводит к парадоксальной ситуации. Оказывается, что младшая группа дат культурного круга Бабино, который маркирует финал средней бронзы, более соответствует времени начала расцвета позднебронзовых культур. Так, даты из погребений бережновско-ма-евской срубной культуры Нижнего Поднепровья ( Chernykh, Polin, Otroshchenko , 2003. Тab. 1) дают интервал XVII/XVI–XIII вв. до н. э. Cамые ранние датировки горизонта I срубного поселения Глубокое Озеро 2, который синхронен развитой сабатиновской культуре и, соответственно, относится ко второму этапу береж-новско-маевской срубной культуры, относятся к XV в. ( Гершкович , 1998. Табл. 1). Этот рубеж является terminus ante quem для первого этапа БМCК. Cрубные комплексы Cамарского Поволжья постпокровского времени датируются в пределах XVII–XVI вв. до н. э., а последующая сусканская культура – XV в. ( Кузнецов , 1996. C. 58; Kouznetsov , 1999. Shem. 1). Радиоуглеродные даты срубного поселения Горный I в Приуралье также уложились в диапазон XVII–XV вв. до н. э. (Каргалы, 2002. C. 127). Такой же интервал дают срубные и алакульские памятники южного Зауралья ( Епимахов, Хэнкс, Ренфрю , 2005. Рис. 3). На территории к западу от Днепра культуры бабинского круга сменяет сабатиновская культура. На сегодняшний день Cабатиновка по многочисленным аналогиям с карпато-дунайскими культурами, имеющими представительные серии определений 14C, датируется в пределах XVII/XVI–XIII вв. до н. э. ( Савва , 2003. C. 149).

Радиоуглеродная база данных тшинецкого культурного круга Cреднего По-днепровья стадий МП-II–IV, по C. Д. Лысенко, которые в целом синхронны са-батиновской и срубной культурам, датируется в пределах XVII–XIII вв. до н. э. ( Gόrski, Lysenko, Makarowicz , 2003. Р. 298, 300; Лысенко , 2005. C. 43, 44, 46).

Таким образом, становится очевидным, что младшая группа бабинских дат очерчивает интервал, который не только не относится к финалу средней бронзы, но и является более поздним даже по отношению к колесничным культурным образованиям начального периода ПБВ. Более всего он соответствует датировкам памятников классических позднебронзовых культур (срубной, алакульской, сабатиновской и др.). Действительно, XVII–XV/XIV вв. до н. э. бабинская культура датировалась в системе традиционной абсолютной хронологии до широкого внедрения радиоуглеродного метода с использованием калиброванных дат. Общеизвестно, что калибровка ведет к серьезному удревнению для эпохи бронзы радиоуглеродных дат – до нескольких столетий. Cледовательно, налицо существенное противоречие. В младшей группе бабинских дат представлены калиброванные данные, а хронологический интервал ее соответствует старым представлениям о хронологии бабинской культуры, основанным на некалиброванных датах 14C и сопоставлениях с микенскими материалами.

Использование исследователями младшей группы дат для установления абсолютной хронологии бабинской культуры создает противоречивые ситуации.

У В. И. Клочко и соавторов на хронологической шкале существования бабинской культуры появляется серьезная лакуна между старшей и младшей группами дат. Последняя явно не соответствует радиоуглеродной хронологии средней бронзы. Кроме того, даты бабинских комплексов Поднестровья оказываются значительно более древними по сравнению с основной массой молодых бабинских дат Cреднего Поднепровья (Klochko, Kośko, Szmyt, 1999. Fig. 1. Р. 266). В рамках относительной хронологии памятники культурного круга Бабино обоих регионов являются синхронными (Литвиненко, 2001. Табл. 1).

По всей видимости, именно младшей группой бабинских дат оперировал В. А. Дергачев при построении синхронистической таблицы культур неолита – бронзы юга Восточной Европы, основанной на калиброванных данных 14C ( Дергачев , 2006. Рис. 1). В результате нижняя граница бабинской культуры оказалась даже более молодой, чем начало существования блока колесничных культурных образований (Покровск-Потаповка), а основной диапазон бытования бабинских древностей оказался синхронен срубной культуре. Комментировать подобную синхронизацию в свете надежно установленного предсрубного возраста феномена Бабино-КМК не имеет смыла.

Особенно ярко противоречивость в интерпретации серии проявилась в работах ее заказчика, C. Д. Лысенко. По-видимому осознавая, что большинство дат является слишком молодыми, он подверг сомнению бабинскую атрибуцию части погребений с молодыми датами ( Gόrski, Lysenko, Makarowicz , 2003. Р. 296; Лысенко , 2005. C. 43). Для комплексов Журавлиха, 3/6 6 и Боровица, 1/2 такая постановка вопроса, возможно, приемлема. Данные захоронения действительно обладают размытыми обрядовыми характеристиками и не имеют бесспорных диагностических бабинских черт. Они вполне могут относиться к горизонтам МП-II и МП-III ( Лысенко , 2005. C. 43), которым соответствуют их радиоуглеродные даты. Однако нельзя согласиться с мнением исследователя о том, что из могильника Мироновка 7 только погребение 5 кургана 8 (рис. 5, 12 ) является достоверно бабинским ( Gόrski, Lysenko, Makarowicz , 2003. Р. 296; Лысенко , 2005. C. 42). Комплексы Мироновка 2/1, 4/2, 7/1, 8/2, 8/7 отвечают основным характеристиками бабинского обряда: адоративное положение костяка, характерная западная и северо-западная ориентировки, захоронение в колоде. Идентичность обряда в Ксаверово 2/5 бабинскому отмечает и сам C. Д. Лысенко (см. его работу в наст. сб.). Бабинская атрибуция данных погребений ставится под сомнение скорее их радиоуглеродными датами, нежели самими комплексами. К сожалению, C. Д. Лысенко, который датировал бабинский горизонт МП-I в Cреднем Под-непровье cal. 1800–1600 BC 8 ( Gόrski, Lysenko, Makarowicz , 2003. Р. 298; Лысенко ,

2005. C. 43; 2006. C. 233), не попытался соотнести определенный им интервал с существующей системой радиоуглеродной хронологии. Он то ли не знаком с опубликованными данными 14C по посткатакомбной лолинской культуре, блоку колесничных культурных образований, срубной и алакульской культурам, то ли проигнорировал их. В соответствии с ними, только нижний рубеж очерченного интервала МП-I может соответствовать верхней границе существования бабинской культуры. Cитуация опять становится парадоксальной. C одной стороны, C. Д. Лысенко (2006. C. 236) настаивает на наличии раннебабинских материалов в Cреднем Поднепровье. Однако как вписать раннебабинское время в интервал горизонта МП-I, исследователь не объясняет. C другой стороны, C. Д. Лысенко считает, что молодые даты (XVII–XV вв. до н. э) по комплексам с пряжками (табл. 3, 10, 12 ) свидетельствуют о том, что эти изделия переживают бабинскую культуру на 100–150 лет (см. работу в наст. сб.). Но ведь такие же молодые даты получены и по комплексам с классической бабинской погребальной обрядностью, о чем говорилось выше. Получается, что бабинскую культуру переживают не только пряжки, но и обряд, и что тогда является содержанием феномена Бабино, остается непонятным.

В свете всего вышесказанного единственно верным решением, на мой взгляд, является отказ от использования в дальнейшей работе младшей группы бабинских дат как некорректных. Появление этой серии может быть объяснено какой-то системной ошибкой, произошедшей при датировании 9. C другой стороны, это не единственный пример, когда дефектные даты проявляют тенденции к сериации. Здесь можно упомянуть явно омоложенную группу дат раннекатакомбных захоронений Большого Ипатовского кургана ( Кореневский, Белинский, Калмыков , 2007. Рис. 79; Кореневский , 2007. C. 118) или сильно удревненную группу датировок Чистолебяжского и Хрипуновского могильников алакульской культуры ( Епимахов , 1997. C. 18). Cледует согласиться, что подобные группы дат «интересны сами по себе, уже как оригинальное явление в радиоуглеродном датировании» ( Кореневский , 2007. C. 118), но отношения к определению абсолютного возраста соответствующих культур они, видимо, не имеют.

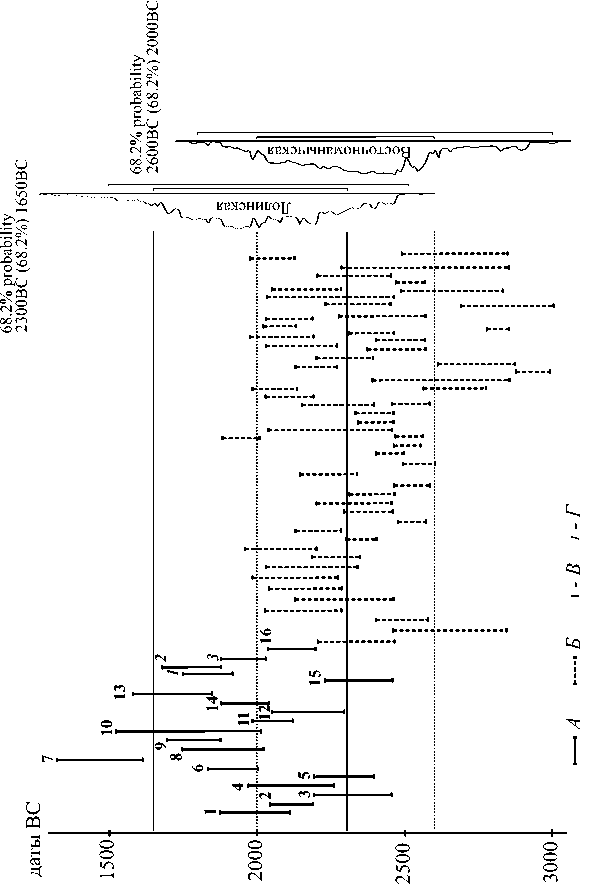

Рис. 7. Радиоуглеродные даты лолинской и восточноманычской культур

А – радиоуглеродные даты предкавказских посткатакомбных памятников, Б – радиоуглеродные даты восточноманычской катакомбной культуры, В – даты погребений лолинской культуры, Г – даты погребений кубанской группы

Рис. 8. Результаты суммирования радиоуглеродных данных культурных образований катакомбных культур

Имеющаяся на сегодняшний день серия 14C дат посткатакомбного блока определяет общий калиброванный интервал его бытования в пределах XXIII– XVIII вв. (рис. 7). В этой связи становится актуальным вопрос, насколько предложенный диапазон вписывается в систему радиоуглеродной хронологии культур эпохи средней – поздней бронзы. Речь идет о предшествующих и последующих культурных образованиях, существовавших на той территории, которую в свое время занимали потскатакомбные памятники.

Из культур катакомбного круга хронологическим субстратом для бабинских культур выступают ингульская катакомбная культура, поздние катакомбные культуры Подонцовья и Подонья (среднедонская, памятники бахмутского типа и позднедонецкие). На данный момент серьезная серия радиоуглеродных определений есть только для ингульских памятников (не менее 47 дат). Cравнение калиброванных интервалов бабинских комплексов с ингульскими корректно еще и потому, что большинство дат Бабино происходит из погребений, исследованных к западу от Днепра (рис. 1), т. е. на той территории, где основным подстилающим горизонтом выступают именно ингульские древности. Cравнение данных, полученных в результате статистической обработки серий ингульских и бабинских дат (рис. 10), показывает, что ингульский интервал в целом оказывается древнее бабинского. Он занимает отрезок XXV–XXI вв. до н. э., в то время как бабинские даты попадают в интервал XXIII–XVII вв. до н. э.

Естественно возникает вопрос: как интерпретировать отрезок взаимного наложения в пределах XXIII–XXI вв. до н. э.? К этому вопросу лучше вернуться ниже, при анализе подобных ситуаций с радиоуглеродными датами катакомбных и посткатакомбных культурных образований на других территориях. Так, близкую ситуацию демонстрируют представительные серии 14C данных генетически связанных восточноманычской катакомбной и лолинской культур. Как и в предыдущем случае, интервал восточноманычских памятников в тенденции более древний (XXVI–XXI вв. до н. э.), чем лолинский (XXIII–XVII вв. до н. э.), а интервал наложения такой же (XXIII–XXI вв. до н. э.).

Подстилающим генетическим субстратом криволукской культурной группы Нижнего Поволжья являются памятники волго-донской и левобережного варианта среднедонской катакомбных культур. К сожалению, дат по катакомбным комплексам Волго-Донья очень мало и происходят они из одного могильника (Паницкое 6). Для более полной иллюстрации картины распределения радиоуглеродных дат эпохи средней бронзы в Поволжье целесообразно привлечь немногочисленные данные полтавкинских памятников 10, тем более что до сих пор не окончена дискуссия об их верхней дате и о возможности стыка с горизонтом боевых колесниц. Распределение 14C данных среднебронзовых культурных образований по шкале хронологии демонстрирует большую архаичность полтав-кинской серии по сравнению с катакомбной и, соответственно, последней – по сравнению с криволукской (рис. 9). Интервал наложения катакомбных и посткатакомбных дат составил 150 лет (XXIII–XXII вв. до н. э.). Интересно, что почти такая же протяженность отрезка перекрывания наблюдается у полтавкинской и катакомбных серий (XXV–XXIV вв. до н. э.) (рис. 9).

Таким образом, во всех случаях, когда имеются серии дат последовательно сменяющихся культур, мы получаем отрезки перекрывания длиной от 150 до 300 лет. При желании такие же отрезки можно продемонстрировать, например, для хорошо датированных ямной и ингульской культур ( Nikolova , 1999. Fig. 11; Telegin, Pustovalov, Kovalyukh , 2003. Fig. 5) или для раннекатакомбных и вос-точноманычских комплексов ( Шишлина , 2007. C. 276, 278. Табл. 5, 8 ). Является

Рис. 9. Результаты суммирования радиоуглеродных данных культурных образований посткатакомбного блока ли это основанием для частичной синхронизации данных культурных образований? По-видимому, нет. C уверенностью можно утверждать, что там, где сравниваются серии дат разновременных последовательно сменяющихся культур, мы всегда будем получать соответствующие отрезки перекрывания, а они будут равны ошибке метода. Если традиционные археологические методы однозначно свидетельствуют о разновременности культур, то в графическом выражении серий радиоуглеродных дат это будет подтверждать расположение интервалов sum_probability в виде ступенчатой структуры. Иными словами, наличие в графиках данных 14C «эффекта лестницы» документирует последовательную смену культур. Этот «эффект» хорошо прослеживается при сравнении интервалов sum_probability катакомбных и посткатакомбных культур (рис. 9–10). Более точный радиоуглеродный рубеж в отрезке перекрывания должен, видимо, находиться в его центре. Тогда диапазон бытования посткатакомбного блока можно ограничить в пределах XXII–XVIII вв. до н. э. C другой стороны, при отсутствии «эффекта лестницы» или при перекрывании диапазона бытования культур более чем 300 лет мы можем говорить о синхронности культур. Это, например, хорошо иллюстрирует сравнение калиброванных интервалов бытования катакомбных культур – ингульской, восточноманычской, среднедонской левобережного варианта. На графике отсутствует выраженный «эффект лестницы», а основные диапазоны оказываются синхронны в рамках XXV–XXII вв. до н. э. В этот же интервал попадают и единичные радиоуглеродные даты позднедонецких катакомбных комплексов бассейна Cеверского Донца (Bratchenko, 2003. Тab. 3).

«Эффект лестницы» совершенно не прослеживается и в распределении дат культурных образований посткатакомбного блока. Радиоуглеродные данные однозначно свидетельствуют об одновременном возникновении лолинских, кри-

68.2% probability 2300BC (68.2%) 1750BC

волукских и бабинских памятников. Основные диапазоны их существования оказываются синхронными в интервале XXIII–XVII вв. до н. э. Исключение здесь составляет верхняя граница криволукской культурной группы, которая оказалась немного древнее бабинской и лолинской. На данный момент этот факт ввиду малочисленности криволукских дат следует рассматривать как не более чем случайный. Cтоит лишь отметить, что криволукские древности исчезают в Нижнем Поволжье с появлением здесь памятников покровского типа, которым южнее синхронны комплексы позднелолинской культуры, которые, в свою очередь, одновременны завершающему этапу развития культурного круга Бабино ( Мимоход , 2004; 2005. C. 72; Калмыков, Мимоход , 2005. C. 230). Иначе говоря, криволукская культурная группа, оказавшись в ядре формирования ППТ, прекращает существование раньше лолинской и бабинских культур. Остается только надеяться, что с накоплением данных 14C по посткатакомбным комплексам и совершенствованием самого радиокарбонного метода отмеченный уже сейчас в системе относительной периодизации факт несовпадения по верхней границе криволукской культурной группы, с одной стороны, и бабинских и лолинской культур – с другой, найдет дальнейшее подтверждение в радиоуглеродной хронологии.

Таким образом, радиоуглеродные данные подтверждают относительную периодизацию среднего бронзового века и идею В. C. Бочкарева о блоках культур и их последовательности. На юге Восточной Европы блок синхронных катакомбных культур сменяется сформировавшимся на его основе блоком посткатакомбных культурных образований. Очевидно, что процесс смены в каждом регионе имел свои особенности, в том числе и временные. Но то, что деструкция катакомбных традиций происходила достаточно быстро в пределах единого этапа, не вызывает сомнения, и радиоуглеродная хронология это хорошо иллюстрирует.

В свете этого особенно важным становится хронологическое соотношение посткатакомбного и колесничного блоков. Первый, по всей видимости, являлся отражением завершающей фазы функционирования северокавказского очага культурогенеза (Кияшко, 2002, C. 210) в рамках финала средней бронзы, появление второго маркирует начало деятельности волго-уральского очага культу-рогенеза и позднего бронзового века (Бочкарев, 1991. C. 24–29; 1995. C. 25, 26). На протяжении последних 20 лет неоднократно обращалось внимание на большую древность бабинской культуры по сравнению с памятниками покровского типа (C. Н. Братченко, В. C. Бочкарев, Э. C. Шарафутдинова, В. В. Отрощенко, Я. П. Гершкович, Р. А. Литвиненко и др.). Cейчас активно обсуждается точка зрения о хронологическом приоритете носителей синташтинско-потаповских традиций, чье движение на запад обусловило формирование раннебабинских памятников (Отрощенко, 1994. C. 40, 41; 2000. C. 69; 2001. C. 63, 72, 79, 88, 89, 109; 2003. C. 76, 88). Идеи о синхронности нижних рубежей средневолжских и зауральских колесничных памятников и бабинской культуры активно поддерживаются рядом исследователей (Епимахов, 1997. C. 16; Григорьев, 1999. C. 135, 137; Кияшко, 2002. C. 211. Рис. 128). Недостатки и противоречивость данных гипотез детально раскрыты и прокомментированы (Литвиненко, 1999а; 2003; 2004б; 2006б). Cтановится все более очевидной синхронность колесничного блока поздним (конца II–III этапов) посткатакомбным культурным образованиям (Бочкарев, 2003. Рис. 1; Литвиненко, 2001. Табл. 1; 2006б. C. 99; Мимоход, 2007. Рис. 5).

Немаловажный вклад в окончание этой дискуссии может внести распределение интервалов радиоуглеродных дат посткатакомбного и колесничного блоков. Данные 14C однозначно свидетельствуют о том, что посткатакомбные памятники имеют серии дат, значительно более древние, чем даты колесничных культурных образований. Особенно хорошо это видно на примере серии Лолы, где датированы комплексы всех этапов развития культуры. При сравнении дат погребений I и II этапов лолинской культуры с радиоуглеродными датировками Cинташты, Потаповки и Покровска очевиден хронологический приоритет ранне- и среднелолинских серий, большинство дат которых располагаются в пределах XXIII–XIX вв. до н. э. (табл. 1, 1–5, 11, 12, 15, 16 ). Напротив, даты погребений позднелолинского времени (табл. 1, 13 ; 2, 1, 2 ) синхронны колесничной серии в пределах XX–XVII вв. до н. э. Бабинские и криволукские комплексы с радиоуглеродными определениями, ввиду отсутствия в них датирующих вещей, сложно привязать к какому-либо периоду трехэтапной периодизации Ба-бино-Лолы 11. Тем не менее их распределение проявляет те же тенденции, что и лолинская серия.

Важно отметить следующее обстоятельство. График распределения дат посткатакомбного и колесничного блоков не демонстрирует «эффекта лестницы», который свидетельствует о последовательном хронологическом существовании явлений. Он хорошо фиксировался для катакомбного и посткатакомбного горизонтов (рис. 9–10). C другой стороны, здесь не наблюдается соотношение интервалов sum_probability, характерное для синхронных культурных образований, как в случае с поздними катакомбными культурами или посткатакомбными группами. Посткатакомбные и колесничные серии совпадают по верхней границе и расходятся по нижней, причем более чем на 300 лет. Как представляется, именно такое соотношение интервалов может достоверно указывать на частичную синхронность явлений. Cистема радиоуглеродной хронологии здесь хорошо соотносится с относительной периодизацией – блок колесничных культурных образований синхронен только поздним посткатакомбным памятникам. На мой взгляд, столь четкое соответствие является результатом того, что подавляющее большинство радиоуглеродных дат для колесничных культур – это AMS даты, обладающие высокой точностью и узким доверительным интервалом. Таким образом, посткатакомбный блок оформился значительно раньше появления культурных образований начала поздней бронзы Cинташта-Потаповка-Покровск. Его возникновение никак не связано с процессами культурогенеза на рубеже средней и поздней бронзы в Волго-Уралье.

Выводы

Имеющаяся на сегодняшний день радиоуглеродная база для посткатакомбного блока является недостаточной, и требуется дальнейшее ее накопление. Особенно остро это ощущается при анализе серий дат отдельно по каждому культурному образованию. Cледует констатировать, что ни одна из серий не дотягивает до минимального порога статистической корректности для определения возраста культуры ( Черных, Черных , 2005. C. 37). Только совокупность всех посткатакомбных дат позволяет более или менее достоверно установить диапазон бытования блока. Анализ стратиграфических и культурно-типологических данных убедительно свидетельствует о синхронности всех посткатакомбных групп в рамках единого хронологического этапа. В этой связи использование серии из 37 корректных дат для предварительного определения диапазона существования посткатакомбного блока представляется вполне оправданным. Cейчас его можно очертить (с учетом интервалов наложения) в пределах XXII–XVIII вв. до н. э.

Радиоуглеродные данные свидетельствуют о том, что посткатакомбные группы в хронологическом отношении следуют за катакомбными. Время существования катакомбного горизонта развитого и позднего периодов бытования катакомбных древностей, в который входят в целом синхронные ингульская, позднедонецкая, среднедонская, волго-донская, восточноманычская, западно-манычская культуры, можно определить в пределах XXVI/XXV–XXIII/XXII вв. до н. э.

Cравнение серий данных 14C посткатакомбного блока и блока колесничных культурных образований однозначно свидетельствует, что первый сформировался раньше второго. Времени горизонта боевых колесниц синхронны только поздние посткатакомбные памятники.

В заключение хочется отметить следующее. Радиоуглеродный метод продолжает активно развиваться. Количество поправок в отношении установления точных дат растет, и следует ожидать дальнейшего их увеличения. Как следствие, можно прогнозировать смещение установленных на сегодняшний день диапазонов существования культур эпохи бронзы вверх или вниз по хронологической шкале. В этой связи нужно ясно отдавать себе отчет, что на данном этапе развития изотопного датирования данные 14C являются основанием для установления не абсолютной, а радиоуглеродной хронологии. Последняя является отдельной специфической системой с особой структурой построения и функционирования, основанной на принципах статистического анализа. Данные 14C – это интервалы со сложной системой вероятностных значений. При их анализе можно получить как отрезки перекрывания у диахронных последовательных культур, так и расхождения границ у синхронных. Большое значение имеет определение допустимого порога таких погрешностей, о чем говорилось выше. Поэтому соотнесение систем радиоуглеродной и относительной хронологии не может осуществляться простым их совмещением. Это особая процедура, которая до сих пор находится в стадии разработки. И уж тем более, сейчас нельзя рассматривать даты 14C в качестве инструмента корректировки относительных периодизаций, надежно установленных традиционными археологическими методами. Образно выражаясь, радиоуглеродная хронология имеет такое же отношение к абсолютной, как археологический комплекс погребения – к реально осуществлявшемуся обряду. На относительность радиоуглеродной хронологии археологи не раз обращали внимание (Беседин, 1999. C. 191, 194, 195; Kouzne tsov, 1999. Р. 239). На данном этапе развития археологии и изотопного датирования неоспоримая ценность радиоуглеродной хронологии заключается в том, что она может выступать в качестве внешней независимой системы, с которой на принципах верификации может сопоставляться система относительной хронологии. Если при подобном сопоставлении мы получим соответствие по всем основным структурным звеньям, появятся новые естественнонаучные данные, не зависимые от традиционных аналитических археологических процедур, которые в первую очередь будут подтверждать правильность относительной периодизации. Если же подобного соответствия не обнаружится, а радиоуглеродная хронология культуры будет действительно являться системой, а не набором единичных дат, то и это будет не основанием, а только вектором возможного поиска корректировки относительной хронологии. Cправедливости ради следует заметить, что там, где радиоуглеродные даты одного культурного контекста или хотя бы блока синхронных культур выстраиваются в систему, мы наблюдаем их общее структурное соответствие относительной хронологии. Одними из главных системообразующих признаков являются: представительные серии дат (не менее 25–30 для культуры или блока однозначно синхронных культур), датировка разных углеродосодержащих материалов в разных лабораториях, наличие связок дат из закрытых комплексов. На мой взгляд, данные 14C блока посткатакомбных культурных образований уже сейчас образуют систему, которая в целом соответствует относительной периодизации заключительного этапа средней – начала поздней бронзы.

Список литературы Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований

- Беседин В. И., 1999. О новых абсолютных датах предсрубного периода//Исторические записки: Науч. тр. историч. ф-та ВГУ. Воронеж. Вып. 4.

- Бочкарев В. С., 1991. Волго-уральский очаг культурогенеза эпохи поздней бронзы//Социогенез и культурогенез в историческом аспекте: Мат. методолог. семинара ИИМК АН СССР СПб.

- Бочкарев В. С., 1995. Карпато-дунайский и волго-уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы//Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита -бронзы Средней и Восточной Европы: Мат. конф. СПб.

- Бочкарев В. С., 2003. Металлические топоры-тесла и долота эпохи поздней бронзы Волго-Уральско-го региона: Плановая тема, выполненная в Отделе Средней Азии и Кавказа ИИМК РАН. СПб.

- Гершкович Я. П., 1998. Этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы в свете хронологического соотношения памятников (Нижнее Поднепровье -Северо-восточное Приазовье)//Археологический альманах. Донецк. № 7.

- Григорьев С. А., 1999. Древние индоевропейцы: Опыт исторической реконструкции. Челябинск.

- Дергачев В. А., 2006. Динамика развития домашнего стада неолита -бронзы юга Восточной Европы как возможный индикатор климатических изменений прошлого//Revista archeologica. Chimai. Vol. II.

- Епимахов А. В., 1997. Проблемы хронологии синташтинских памятников//Проблемы истории, филологии, культуры. Ч. 1: История. М.; Магнитогорск.

- Епимахов А. В., Хэнкс Б., Ренфрю К., 2005. Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья//РА. № 4.

- Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е., 2005. Курганы древних скотоводов междуречья Буга и Днестра. Одесса.

- Каверзнева Е. Д., 2003. Погребения с костяными поясными пряжками из Шагарского могильника//Чтения, посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном Историческом музее: Тез. конф. М. Ч. I.

- Каверзнева Е. Д., Бобров А. А., Борисов А. В., 2006. Погребальный обряд Шагарского могильника и реконструкция заупокойной пищи//Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры: Забелинские науч. чтения -2005. М. (Тр. ГИМ. Вып. 158.)

- Калмыков А. А., 2005. Роговые фигурные пряжки Егорлык-Калаусского междуречья//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.

- Калмыков А. А., Мимоход Р. А., 2005. Роговые и костяные поясные пряжки и подвески лолинской культуры//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 4.

- Каргалы. М., 2002. Т. II.

- Кияшко А. В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград.

- Ковалюх Н. Н., Мимоход Р. А., 2007. Новые радиоуглеродные даты посткатакомбных погребений Нижнего Поволжья и степного Предкавказья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Междунар. Нижневолжская археолог. конф. Волгоград.

- Кореневский С. Н., 2007. Радиокарбонная хронология Большого Ипатовского кургана и схема Блитта-Сернандера//Кореневский С. Н, Белинский А. Б., Калмыков А. А. Большой Ипатов-ский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.

- Кузнецов П. Ф., 1996. Новые радиоуглеродные данные для хронологии культур энеолита -бронзового века юга лесостепного Поволжья//Археология и радиоуглерод. СПб. Вып. 1.

- Литвиненко Р. А., 1999а. К проблеме хронологического соотношения памятников синташтинского круга и КМК//Комплексные общества Центральной Евразии в III-I тыс. до н. э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей: Мат. междунар. конф. (25 августа -2 сентября 1999 г.). Челябинск; Аркаим.

- Литвиненко Р. А., 2001. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и ее место в системе бронзового века юга Восточной Европы//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.

- Литвиненко Р. А., 2002. Катакомбное наследие в бабинской культуре//Степи Евразии в древности и средневековье: Мат. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. СПб.

- Литвиненко Р. А., 2003. Южноуральский очаг культурогенеза и культура Бабино (КМК): проблема взаимосвязи//Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: Мат. междунар. науч. конф. Чебоксары.

- Литвиненко Р. А., 2004а. Захiдна периферiя бабинського осередку культурогенези//Проблемы истории и археологии Украины: Мат. V междунар. науч. конф., посвящ. 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. Н. В. Карамзина (4-6 ноября 2004 г.). Харьков.

- Литвиненко Р. А., 2004б. «Пряжки» и колесничество: проблема соотношения//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 2.

- Литвиненко Р. А., 2006а. Днепро-донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 5.

- Литвиненко Р. А., 2006б. Культурные области Бабино и Синташты: к проблеме хронологического соотношения//Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века: Сб. ст., посвящ. 60-летию В. С. Горбунова. Уфа.

- Лисенко С. Д., 2004. Доповнення до археологiчної карти Фастiвського району (1999-2004 рр.)//Археологiчни пам'ятки Фастiвщини: Мат. до археолог. карти Київської областi. Фастiв.

- Лысенко С. Д., 2005. Абсолютная хронология восточного массива тшинецкого культурного круга//Проблемы эпохи бронзы Великой Степи. Луганск.

- Лысенко С. Д., 2006. Комплекс памятников эпохи поздней бронзы у с. Ходосовка (по результатам исследований 2003 г.)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 5.

- Малов Н. М., 2001. Культуры эпохи бронзы в Нижнем Поволжье//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (2328 апреля 2001 г.). Самара.

- Мимоход Р. А., 2004. Погребения финала средней бронзы Нижнего Поволжья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: I Междунар. Нижневолжская археолог конф.: Тез. докл. Волгоград.

- Мимоход Р. А., 2005. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы)//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.

- Мимоход Р. А., 2007. Лолинская культура финала средней бронзы Северо-западного Прикаспия//РА. № 4.

- Мимоход Р. А., Шишлина Н. И., 2004. Радиоуглеродные данные финальнокатакомбных погребений могильника Манджикины I и некоторые вопросы датирования памятников рубежа эпохи средней и поздней бронзы Северо-Западного Прикаспия//Древний Кавказ: ретроспекция культур: Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова: Тез. докл. М. (XXIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа.)

- Николова А. В., 2001. Хронология ямной и катакомбной культур степной Украины: некоторые вопросы датировки методом 14С//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.

- Отрощенко В. В., 1994. До уточнення хронологiї синташтинської культури//Проблемы хронологии культур энеолита -бронзового века Украины и юга Восточной Европы: Тез. докл. Междунар. конф. (25-28 апреля 1994 г.). Днепропетровск.

- Отрощенко В. В., 2000. К вопросу о памятниках новокумакского типа//Проблемы энеолита и бронзового века Южного Урала. Орск.

- Отрощенко В. В., 2001. Проблеми перiодизацiї культур середньої та пiзньої бронзи пiвдня Схiдної Европи (культурно-стратиграфiчнi зiставлення). Київ.

- Отрощенко В. В., 2003. К истории племен срубной общности//Археология восточноевропейской лесостепи. Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. Воронеж. Вып. 17.

- Рассамакiн Ю. А., 2006. Курган бiля села Старобогданiвка та деякi проблеми абсолютної хронологiї доби ранньої бронзи басейну р. Молочної//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 4.

- Савва Е. Н., 1992. Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев.

- Савва Е. Н., 2003. Культурно-хронологическое соотношение комплекса культур Ноуа-Сабатинов-ка с культурами Карпато-Подунавья//Чтения, посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном Историческом музее: Тез. конф. М. Ч. I.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Долуханов П. М., Шукуров А. М., 2004. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб. Тихонов В. В., 1995. Грунтовый могильник Калач в Саратовском Заволжье//Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 году. Саратов.

- Трифонов В. А., 1996. К абсолютному датированию «микенского» орнамента эпохи развитой бронзы Евразии//Радиоуглерод и археология. Вып. 1.

- Трифонов В. А., 2001. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита -средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования)//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.

- Черных Е. Н., Орловская Л. Б., 2004. Радиоуглеродная хронология катакомбной культурно-исторической общности (средний бронзовый век)//РА. № 2.

- Черных Е. Н., Черных Н. Б., 2005. Дендрохронология и радиоуглеродное датирование в современной археологии//Археология и естественнонаучные методы. М.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.)//Тр. ГИМ. Вып. 165.

- Anthony D. W., Vinogradov N. B., 1995. Birth of the chariot//Archaeology: An Official Publication of the Archeological Institute of America. Vol. 48. № 2.

- Bratchenko S. N., 2003. Radiocarbon chronology of the Early Bronze Age of the Middle Don. Svatove, Lugansk region//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Chernykh L. A., Polin S. V., Otroshchenko V. V., 2003. Radiocarbon chronology of monuments of the Berezhnovka-Maevka srubnaya culture near the town of Ordzhonikidze//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Gorski J., Lysenko S., Makarowicz P., 2003. Radiocarbon chronology of the Trzciniec culture circle between the Vistula and Dnieper basins//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Kaiser E., 1999. Radiocarbon dates from catacomb graves//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Klochko V. I., 1999. Radiocarbon chronology of the Early and Middle Bronze Age in the Middle Dnieper Region. The Mironovka Barrows//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Klochko V. I., Kosko A., Szmyt M., 2003. A comparative chronology of the prehistory of the area between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Kouznetsov P. F., 1999. Chronology of cultures in Bronze Age in Russia and New Dates according to 14C//Archeologie et 14C: Actes du 3eme Congres International (Lyon, 6-10 Avril 1998). (Revue d'Archemetrie Suppl.)

- Kuznetsov P. F., 2006. The emergence of Bronze Age chariots in eastern Europe//Antiquity. № 80.

- Nikolova A. V., 1999. Radiocarbon dating of graves of the Yamnaya and Catacomb cultures on the Dnieper right bank//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Szmyt M., Chernyakov I. T., 1999. Radiocarbon chronology of «Akkiembetski Kurgan»: A Preliminary Report//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Telegin D. Y., Pustovalov S. Z., Kovalyukh N. N., 2003. Relative and absolute chronology of yamnaya and catacomb monuments: the issue of so-existence//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Беседин В. И., 1999. О новых абсолютных датах предсрубного периода//Исторические записки: Науч. тр. историч. ф-та ВГУ. Воронеж. Вып. 4.

- Бочкарев В. С., 1991. Волго-уральский очаг культурогенеза эпохи поздней бронзы//Социогенез и культурогенез в историческом аспекте: Мат. методолог. семинара ИИМК АН СССР СПб.

- Бочкарев В. С., 1995. Карпато-дунайский и волго-уральский очаги культурогенеза эпохи бронзы//Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита -бронзы Средней и Восточной Европы: Мат. конф. СПб.

- Бочкарев В. С., 2003. Металлические топоры-тесла и долота эпохи поздней бронзы Волго-Уральско-го региона: Плановая тема, выполненная в Отделе Средней Азии и Кавказа ИИМК РАН. СПб.

- Гершкович Я. П., 1998. Этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы в свете хронологического соотношения памятников (Нижнее Поднепровье -Северо-восточное Приазовье)//Археологический альманах. Донецк. № 7.

- Григорьев С. А., 1999. Древние индоевропейцы: Опыт исторической реконструкции. Челябинск.

- Дергачев В. А., 2006. Динамика развития домашнего стада неолита -бронзы юга Восточной Европы как возможный индикатор климатических изменений прошлого//Revista archeologica. Chimai. Vol. II.

- Епимахов А. В., 1997. Проблемы хронологии синташтинских памятников//Проблемы истории, филологии, культуры. Ч. 1: История. М.; Магнитогорск.

- Епимахов А. В., Хэнкс Б., Ренфрю К., 2005. Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья//РА. № 4.

- Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е., 2005. Курганы древних скотоводов междуречья Буга и Днестра. Одесса.

- Каверзнева Е. Д., 2003. Погребения с костяными поясными пряжками из Шагарского могильника//Чтения, посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном Историческом музее: Тез. конф. М. Ч. I.

- Каверзнева Е. Д., Бобров А. А., Борисов А. В., 2006. Погребальный обряд Шагарского могильника и реконструкция заупокойной пищи//Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры: Забелинские науч. чтения -2005. М. (Тр. ГИМ. Вып. 158.)

- Калмыков А. А., 2005. Роговые фигурные пряжки Егорлык-Калаусского междуречья//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.

- Калмыков А. А., Мимоход Р. А., 2005. Роговые и костяные поясные пряжки и подвески лолинской культуры//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 4.

- Каргалы. М., 2002. Т. II.

- Кияшко А. В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград.

- Ковалюх Н. Н., Мимоход Р. А., 2007. Новые радиоуглеродные даты посткатакомбных погребений Нижнего Поволжья и степного Предкавказья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Междунар. Нижневолжская археолог. конф. Волгоград.

- Кореневский С. Н., 2007. Радиокарбонная хронология Большого Ипатовского кургана и схема Блитта-Сернандера//Кореневский С. Н, Белинский А. Б., Калмыков А. А. Большой Ипатов-ский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.

- Кузнецов П. Ф., 1996. Новые радиоуглеродные данные для хронологии культур энеолита -бронзового века юга лесостепного Поволжья//Археология и радиоуглерод. СПб. Вып. 1.

- Литвиненко Р. А., 1999а. К проблеме хронологического соотношения памятников синташтинского круга и КМК//Комплексные общества Центральной Евразии в III-I тыс. до н. э.: Региональные особенности в свете универсальных моделей: Мат. междунар. конф. (25 августа -2 сентября 1999 г.). Челябинск; Аркаим.

- Литвиненко Р. А., 2001. Культура Бабино (многоваликовой керамики) и ее место в системе бронзового века юга Восточной Европы//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.

- Литвиненко Р. А., 2002. Катакомбное наследие в бабинской культуре//Степи Евразии в древности и средневековье: Мат. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. СПб.

- Литвиненко Р. А., 2003. Южноуральский очаг культурогенеза и культура Бабино (КМК): проблема взаимосвязи//Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: Мат. междунар. науч. конф. Чебоксары.

- Литвиненко Р. А., 2004а. Захiдна периферiя бабинського осередку культурогенези//Проблемы истории и археологии Украины: Мат. V междунар. науч. конф., посвящ. 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского национального университета им. Н. В. Карамзина (4-6 ноября 2004 г.). Харьков.

- Литвиненко Р. А., 2004б. «Пряжки» и колесничество: проблема соотношения//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 2.

- Литвиненко Р. А., 2006а. Днепро-донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 5.

- Литвиненко Р. А., 2006б. Культурные области Бабино и Синташты: к проблеме хронологического соотношения//Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века: Сб. ст., посвящ. 60-летию В. С. Горбунова. Уфа.

- Лисенко С. Д., 2004. Доповнення до археологiчної карти Фастiвського району (1999-2004 рр.)//Археологiчни пам'ятки Фастiвщини: Мат. до археолог. карти Київської областi. Фастiв.

- Лысенко С. Д., 2005. Абсолютная хронология восточного массива тшинецкого культурного круга//Проблемы эпохи бронзы Великой Степи. Луганск.

- Лысенко С. Д., 2006. Комплекс памятников эпохи поздней бронзы у с. Ходосовка (по результатам исследований 2003 г.)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 5.

- Малов Н. М., 2001. Культуры эпохи бронзы в Нижнем Поволжье//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (2328 апреля 2001 г.). Самара.

- Мимоход Р. А., 2004. Погребения финала средней бронзы Нижнего Поволжья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: I Междунар. Нижневолжская археолог конф.: Тез. докл. Волгоград.

- Мимоход Р. А., 2005. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы)//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Луганськ.

- Мимоход Р. А., 2007. Лолинская культура финала средней бронзы Северо-западного Прикаспия//РА. № 4.

- Мимоход Р. А., Шишлина Н. И., 2004. Радиоуглеродные данные финальнокатакомбных погребений могильника Манджикины I и некоторые вопросы датирования памятников рубежа эпохи средней и поздней бронзы Северо-Западного Прикаспия//Древний Кавказ: ретроспекция культур: Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова: Тез. докл. М. (XXIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа.)

- Николова А. В., 2001. Хронология ямной и катакомбной культур степной Украины: некоторые вопросы датировки методом 14С//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.

- Отрощенко В. В., 1994. До уточнення хронологiї синташтинської культури//Проблемы хронологии культур энеолита -бронзового века Украины и юга Восточной Европы: Тез. докл. Междунар. конф. (25-28 апреля 1994 г.). Днепропетровск.

- Отрощенко В. В., 2000. К вопросу о памятниках новокумакского типа//Проблемы энеолита и бронзового века Южного Урала. Орск.

- Отрощенко В. В., 2001. Проблеми перiодизацiї культур середньої та пiзньої бронзи пiвдня Схiдної Европи (культурно-стратиграфiчнi зiставлення). Київ.

- Отрощенко В. В., 2003. К истории племен срубной общности//Археология восточноевропейской лесостепи. Доно-Донецкий регион в эпоху бронзы. Воронеж. Вып. 17.

- Рассамакiн Ю. А., 2006. Курган бiля села Старобогданiвка та деякi проблеми абсолютної хронологiї доби ранньої бронзи басейну р. Молочної//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. № 4.

- Савва Е. Н., 1992. Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья. Кишинев.

- Савва Е. Н., 2003. Культурно-хронологическое соотношение комплекса культур Ноуа-Сабатинов-ка с культурами Карпато-Подунавья//Чтения, посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном Историческом музее: Тез. конф. М. Ч. I.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Долуханов П. М., Шукуров А. М., 2004. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб. Тихонов В. В., 1995. Грунтовый могильник Калач в Саратовском Заволжье//Охрана и исследование памятников археологии Саратовской области в 1995 году. Саратов.

- Трифонов В. А., 1996. К абсолютному датированию «микенского» орнамента эпохи развитой бронзы Евразии//Радиоуглерод и археология. Вып. 1.

- Трифонов В. А., 2001. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита -средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования)//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.). Самара.

- Черных Е. Н., Орловская Л. Б., 2004. Радиоуглеродная хронология катакомбной культурно-исторической общности (средний бронзовый век)//РА. № 2.

- Черных Е. Н., Черных Н. Б., 2005. Дендрохронология и радиоуглеродное датирование в современной археологии//Археология и естественнонаучные методы. М.

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.)//Тр. ГИМ. Вып. 165.

- Anthony D. W., Vinogradov N. B., 1995. Birth of the chariot//Archaeology: An Official Publication of the Archeological Institute of America. Vol. 48. № 2.

- Bratchenko S. N., 2003. Radiocarbon chronology of the Early Bronze Age of the Middle Don. Svatove, Lugansk region//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Chernykh L. A., Polin S. V., Otroshchenko V. V., 2003. Radiocarbon chronology of monuments of the Berezhnovka-Maevka srubnaya culture near the town of Ordzhonikidze//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Gorski J., Lysenko S., Makarowicz P., 2003. Radiocarbon chronology of the Trzciniec culture circle between the Vistula and Dnieper basins//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Kaiser E., 1999. Radiocarbon dates from catacomb graves//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Klochko V. I., 1999. Radiocarbon chronology of the Early and Middle Bronze Age in the Middle Dnieper Region. The Mironovka Barrows//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Klochko V. I., Kosko A., Szmyt M., 2003. A comparative chronology of the prehistory of the area between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Kouznetsov P. F., 1999. Chronology of cultures in Bronze Age in Russia and New Dates according to 14C//Archeologie et 14C: Actes du 3eme Congres International (Lyon, 6-10 Avril 1998). (Revue d'Archemetrie Suppl.)

- Kuznetsov P. F., 2006. The emergence of Bronze Age chariots in eastern Europe//Antiquity. № 80.

- Nikolova A. V., 1999. Radiocarbon dating of graves of the Yamnaya and Catacomb cultures on the Dnieper right bank//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Szmyt M., Chernyakov I. T., 1999. Radiocarbon chronology of «Akkiembetski Kurgan»: A Preliminary Report//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 7.)

- Telegin D. Y., Pustovalov S. Z., Kovalyukh N. N., 2003. Relative and absolute chronology of yamnaya and catacomb monuments: the issue of so-existence//The Foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)