Радиоуглеродная хронология и данные изотопного анализа объектов кургана № 51 могильника Усть-Тартасские курганы в Барабинской лесостепи

Автор: Мыльникова Л.Н., Пархомчук Е.В., Молодин В.И., Меньшанов П.Н., Бабина К.А., Ненахов Д.А., Чикишева Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Публикуются результаты радиоуглеродного датирования объектов кург. № 51 могильника Усть-Тартасские курганы одного из крупнейших памятников саргатской культуры Барабы. Приведены характеристика образцов и методика проведения пробоподготовки. Проанализированы 24 даты. Выявлена сопряженность данных радиоуглеродного датирования и биологического возраста погребенных. Получены свидетельства непродолжительного использования кургана. Результаты байесовского KDE-моделирования хронологии также указывают на возможность кратковременного активного использования территории объекта для погребения умерших между III и I вв. до н.э. На основе МСМС-моделирования сделан вывод о вероятности освоения сакрального пространства в два этапа между 200 и 40 гг. до н.э.; погребения «первой очереди» (~25 %) могли создаваться асинхронно в период до 150 г. до н.э. Пик захоронений (~75 % могил) пришелся, вероятнее всего, на 150-120 гг. до н.э. Последним (не ранее 110 г. до н.э.) на территории кургана появилось погр. № 13. Выявленные небольшие различия в уровне изотопных сдвигов по I5N между группами погребенных на втором этапе существования кургана позволяют предполагать, что у захороненных мужчин и женщин в этот период были разные диеты.

Барабинская лесостепь, саргатская культура, курган, могильник, радиоуглеродное датирование, байесовское kde- и mcmc-моделирование хронологии

Короткий адрес: https://sciup.org/145147200

IDR: 145147200 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.056-066

Текст научной статьи Радиоуглеродная хронология и данные изотопного анализа объектов кургана № 51 могильника Усть-Тартасские курганы в Барабинской лесостепи

Саргатская культура, ареал которой включает При-тоболье, Приишимье, Прииртышье, Барабинскую низменность, считается одной из самых хорошо изученных среди культур раннего железного века в лесостепи Западной Сибири. Носители этой культуры обитали здесь на протяжении почти 1 тыс. лет. В соответствии с особенностями районов нахождения памятников исследователи выделяют локальные варианты культуры [Корякова, 1988; Матвеева, 1993, 1994]. Восточная периферия ареала отнесена к ба-рабинскому варианту саргатской культуры, в развитии которого намечены четыре этапа [Полосьмак, 1987, с. 96].

К настоящему времени в Барабинской лесостепи исследованы 15 памятников саргатской культуры. Среди них особое место занимает могильник Усть-Тартасские курганы. Памятник известен с XVIII в. [Полное собранiе…, 1824; Экспедиция…; Флоринский, 1889]. Первые раскопки проведены С.М. Чугуновым в 1895 и 1896 гг. (Архив ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1895. Д. 80; Ф. 1. Оп. 1. 1896. Д. 71) [Чугунов, 1900; Троицкая, Автушкова, 2010]. Обследованием памятника занимались А.М. Молотилов [1912], И.А. Талицкая [1953], Т.Н. Троицкая [1966], В.А. Борзунов [1971]. Раскопки его объектов проводили В.И. Молодин [Молодин, 1979; Молодин, Новиков, 1998], Д.Г. Савинов и Н.В. Полосьмак [Савинов, Полосьмак, 1985; Полосьмак, 1987].

Памятник Усть-Тартасские курганы – самый крупный могильник культуры в Барабе. В его составе В.М. Флоринский насчитывал 256 курганов [1889, с. 46], С.М. Чугунов – уже 122, по данным Государственного образовательного учреждения Научно-производственный центр по сохранению историкокультурного наследия Новосибирской обл. на 2017 г., сохранились 54 насыпи [Князев, 2018], остальные были уничтожены в ходе многолетней распашки и подновления Московского тракта.

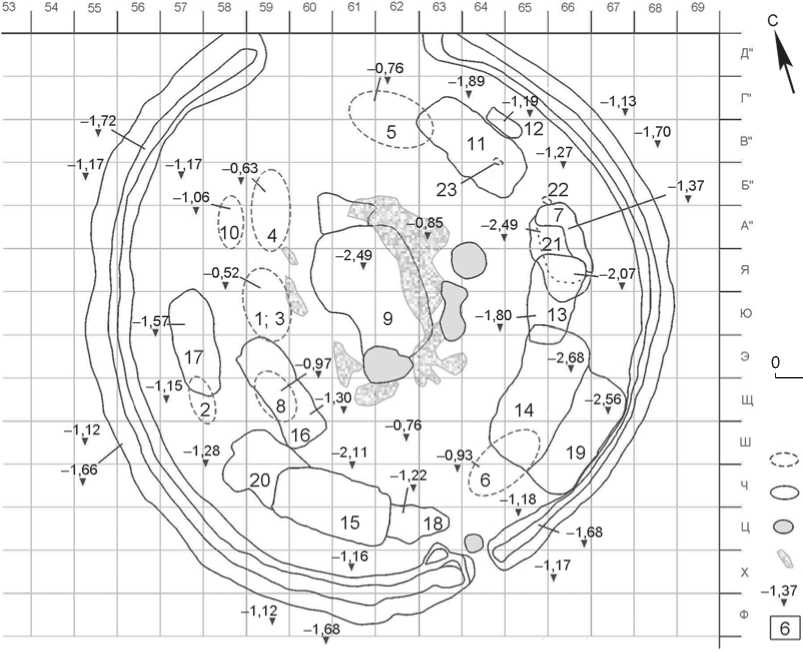

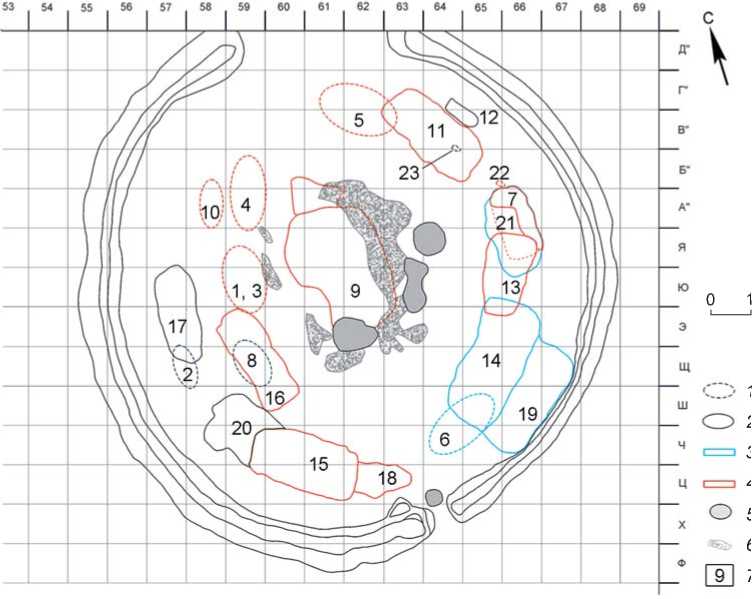

В 2022 г. отрядами Института археологии и этнографии СО РАН на могильнике проводились раскоп- ки кург. № 51 [Мыльникова и др., 2022]. Памятник Усть-Тартасские курганы расположен на левой коренной террасе р. Тартас, а от места впадения Тарта-са в р. Омь – на правой надпойменной террасе Оми (урочище Таи), по обе стороны от автодороги Вен-герово – Куйбышев (т.н. Старый Московский тракт) в Венгеровском р-не Новосибирской обл. (рис. 1). Курган № 51 находится в 5,14 км к ЮВ от колокольни в с. Венгерово [Молодин, Новиков, 1998; Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. В процессе раскопок на сакральном пространстве, окруженном ровиком, были выявлены 22 погребения, относящиеся к одной эпохе, но сооруженные не единовременно [Мыльникова и др., 2022]. По планиграфии и стратиграфии прослежена их внутренняя периодизация. Основным захоронением кургана является центральное погр. № 9 (рис. 2). Могила взрослого человека практически полностью разграблена. Одновременно с центральным погребением (до создания насыпи кургана) по периметру были сооружены мог. № 7, 11, 12, 16–18, 20. Их общей чертой является незначительная глубина – до 0,4 м. Практически в каждой могиле, несмотря на разграбление, сохранилась береста (использовалась в качестве перекрытия). Могилы № 14, 15, 19 и 21 были встроены в ряды выше перечисленных. Их отличает значительная глубина – до 2 м. Погребение № 13 – вероятно, самое позднее среди грун-

Рис. 1 . Местонахождение кург. № 51 могильника Усть-Тартасские курганы.

1 м

Рис. 2. План кург. № 51 могильника Усть-Тартасские курганы.

1 – погребение в насыпи; 2 – углубленное в грунт погребение; 3 – прокал; 4 – береста; 5 – нивелировочная отметка;

6 – номер погребения.

товых, не имело берестяного перекрытия. В большей части объектов найден погребальный инвентарь, характерный для саргатской культуры. Могилы № 13– 15, 19 и 21 не были разграблены. В насыпи кургана обнаружены девять впускных погребений (№ 1+3; 2, 4, 5, 6, 8, 10, 22, 23), относящихся, скорее всего, к вторичным захоронениям [Там же]. Выделены погребения женские (№ 5, 11, 13, 15–17, 19) и мужские (№ 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 21, 22), детские (№ 18) и неопределимые (№ 1, 2, 8, 12, 20).

Материалы и методы

На пробоподготовку к анализу на ускорительном масс-спектрометре (УМС) в ЦКП «Геохронология кайнозоя» ИАЭТ СО РАН поступили 24 образца: 16 – зубы, отделенные от фрагментов костей погребенных людей, 1 – фрагмент кости человека, 5 – береста, 1 – древесина из перекрытия, 1 – уголь (см. таблицу ).

Зубы и фрагмент кости очищались, промывались дистиллированной водой, сушились и размалывались в порошок на криогенном гомогенизаторе Freezer Mill; затем порошок подвергался экстракционной очистке дихлорметаном при постоянном перемешивании при комнатной температуре в течение 2 сут., порошок сушился при 60 оC. Далее проводилась процедура деминерализации кости раствором 1 М HCl при 4 оС в течение 1,5 сут., после чего осадок отделялся от раствора центрифугированием, промывался дистиллированной водой до рН = 7. Для очистки коллагена от гуминовых кислот проведена обработка осадка раствором 0,1 М NaOH при комнатной температуре до состояния бесцветного раствора, затем – промывание осадка дистиллированной водой до рН = 7. Промытый осадок вновь заливался раствором 1 М HCl на 30–60 мин., затем промывался дистиллированной водой до получения суспензии с рН = 3. Суспензия термостатирована при 70 оС в течение 3 сут., раствор отделен от осадка центрифугированием. Очищенный таким образом раствор хранился при -20 оС до проведения процедуры лиофильной сушки для получения порошка коллагена. Непосредственно перед зауглероживанием подготовленные растворы сушились в лиофильной сушилке FreeZone (Labconco).

Для выделения целлюлозы из бересты и древесины образцы очищались (удалялись корешки и другие видимые загрязнения), измельчались и подвергались

Радиоуглеродный и календарный возраст образцов из кург. № 51 могильника Усть-Тартасские курганы

90 оС в течение 10 мин. Затем образцы многократно обрабатывались следующим образом: каждый образец помещался в 20 мл раствора катализатора и окислителя и выдерживался два-три дня при кипячении. Раствор катализатора и окислителя готовился пу- тем растворения 0,2 г вольфрамата натрия двухводного (ЧДА) в 40 мл 5%-й серной кислоты (ОСЧ); образовавшийся желтый осадок растворялся добавлением 40 мл 10%-го раствора пероксида водорода (ОСЧ). В течение этого времени раствор катализатора несколько раз менялся. После этого образцы промывались несколько раз дистиллированной водой, проводилась их обработка 0,5 М NaOH при 70 оС в течение 20 мин., затем промывались дистиллированной водой до рН = 7. Процедура повторялась дважды. Далее была проведена процедура дополнительного отбеливания целлюлозы: к каждому образцу добавлялись 4 мл NaClO2, 16 мл H2O и 300 мкл 1 М HCl и выдерживались при 80 оС до максимально полного обесцвечивания раствора и образцов. Затем образцы промывали дистиллированной водой до рН = 7 и сушили в лиофильной сушилке FreeZone (Labconco).

Угольный образец подвергался традиционной АВА-обработке. Сначала порошок образца заливался 1 М HCl, выдерживался в течение 20 мин. при 80 оС, промывался до рН = 7. Затем осадок заливался 1 М NaOH и так же выдерживался в течение 20 мин. при 80 оС; далее несколько раз проводилась его промывка раствором 1 М NaOH, после – дистиллированной водой до рН = 7. Далее осадок выдерживался в концентрированной HF 48 ч., помещался в концентрированную HCl и выдерживался в течение 30 мин. при 80 оС. После этого угольсодержащий осадок промывался дистиллированной водой до рН = 7 и высушивался при 60 оС.

Все подготовленные высушенные пробы поступили на УМС-анализ в ЦКП «УМС НГУ–ННЦ», где были зауглерожены на графитизаторе AGE-3 (Ionplus) и исследованы на УМС MICADAS-28 (Ionplus). Радиоуглеродный возраст определялся в программе BATS путем нормирования на стандартный образец ОX-I (SRM 4990B) с вычетом фонового значения, которое установлено по стандартному образцу полиэтилена (BN 268530 Thermo Scientific) с учетом изотопного сдвига, измеренного для 13С в графитах на MICADAS-28.

Калибровка радиоуглеродного возраста и моделирование хронологии производились с использованием пакета OxCal 4.4. Предварительное KDE-моделирование выполнялось по [Ramsey, 2017], уточненное традиционное MCMC-моделирование – по [Ramsey, 2009]. Сходимость моделей определялась посредством индекса согласия (Амодели), без ограничений времени и числа шагов моделирования. Устойчивость результатов моделирования оценивалась минимум на десяти повторах при соответствии критерию А модели > 60.

Измерение δ13C и δ15N в зубных и ко стных образцах выполнялось на масс-спектрометре Delta-V-

Advantage в режиме непрерывного потока гелия (высокой чистоты марки 6,0): δ13C и δ15N определялись для навесок образцов 0,150–0,250 мг по СО2 и N2, полученных при разложении веществ при 1020 оС, относительно СО2, который выделен из стандарта сахарозы ANU и мочевины IVA Urea соответственно, полученных в тех же условиях. Для древесных образцов изотопный сдвиг определялся по 13С, для костных – по 13C и 15N. Воспроизводимость данных значений находилась на уровне ±0,2 %.

Для определения качества коллагена в зубных и костных образцах измерялось содержание C, N, H. Процедура выполнялась на элементном анализаторе Flash-2000 (ThermoScientific) в режиме непрерывного потока гелия (марки Б) для навесок образцов 4,0–6,0 мг по СО2 и N2, полученных при сжигании веществ при 920 оС, отно сительно тех же веществ, выделенных из стандарта мочевины (Urea, ThermoScientific) в тех же условиях. Каждый образец анализировался дважды; экспериментальная воспроизводимость (среднеквадратичное отклонение среднего) значений составила 0,02 и 0,08 мас. % для C и N соответственно.

Статистическая обработка выполнена с использованием пакета утилит JASP 16.4. Общая сопряженность показателей оценивалась ранговым критерием Спирмана (R), линейность сопряжения показателей – r-коэффициентом корреляции Пирсона с учетом предположения положительной сопряженности показателей (больше биологический возраст – больше радиоуглеродный возраст). Различия возраста по группам захоронений выявлялись традиционным и байесовским дисперсионным анализами, различия датировок для древесины и погребенных – традиционным и байесовским дисперсионным анализами с повторными измерениями; апостериорное сравнение средних для групп проведено по Бенджамини-Хох-бергу. Оценка различий изотопных сдвигов по δ13C и δ15N для образцов коллагена проведена традиционным и байесовским двухфакторным ковариационным анализом с учетом ковариаты «пол» и фактора «очередь погребения». Сопоставление коэффициентов вариации выполнено асимптотическим тестом [Feltz, Miller, 1996]. При необходимости результаты обрабатывались с учетом поправок на множественное сравнение. Для фиксации тенденций предполагали уровень значимости p < 0,10, для статистически значимых результатов – p < 0,05.

Результаты и обсуждение

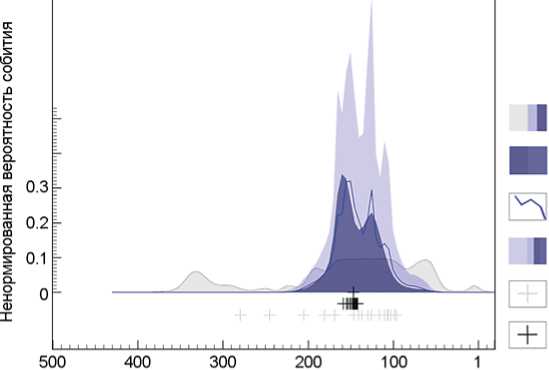

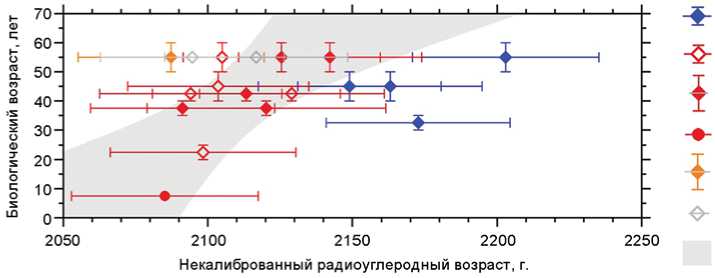

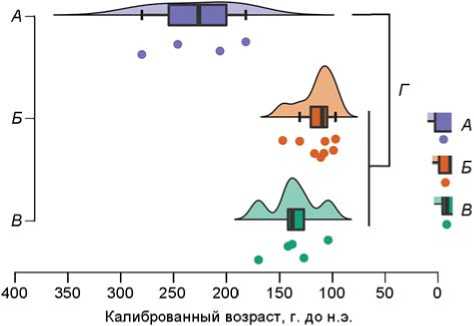

Все биологические и калиброванные определения возраста захороненных сопряжены (без учета захоронения № 13: R(13) = +0,47, p = 0,038; с учетом захо- ронения № 13: R(14) = +0,31, p = 0,12), что свидетельствует о непродолжительном использовании территории памятника для погребения усопших. Предварительное байесовское KDE-моделирование хронологии также допускает возможность кратковременного активного использования кургана для захоронения в один из периодов между 220 и 50 гг. до н.э. и позволяет говорить как минимум о двух этапах активности на территории кургана (Амодели = = 87) (рис. 3). Судя по невысокому уровню линейности сопряжения показателей биологического и калиброванного возраста погребенных (r(13) = +0,36, p = 0,097), в истории использования комплекса было, скорее всего, несколько этапов. Перечисленные результаты предварительного моделирования подтверждаются данными полевых исследований: все образцы могут быть отнесены к трем группам – захороненные в насыпи; захороненные одновременно с погребенными в центральной могиле; захороненные в могилах «первой очереди» по периметру; отдельно выделяется самое позднее погр. № 13.

Линейная сопряженность биологических и калиброванных возрастов захороненных в насыпи предполагает сопоставимость времени погребения индивидов этой группы комплекса и свидетельствует о случайном попадании зуба человека в погр. № 6 из более древних слоев (без учета погр. № 6: r(3) = +0,76, p = 0,070; с учетом погр. № 6: r(4) = +0,43, p = 0,19) (рис. 4). Аналогичное сравнение определений возраста захороненных в центральном погребении и захороненных синхронно в погребении «второй очереди» также позволяет предполагать сопоставимость времени раз-

OxCal у4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5; Atmospheric data from Reimer et al ( 2020)

Калиброванный возраст, г. до н.э.

Рис. 3. Байесовское KDE-моделирование хронологии комплекса (по: [Ramsey, 2017]).

-

1 – интегральная априорная вероятность событий; 2 – интегральная апостериорная вероятность событий; 3 , 4 – линия усредняющей результат LOWESS-регрессии и 1σ диапазон ошибки моделирования апостериорного распределения;

-

5 – априорные возрасты индивидуальных захоронений (согласно моделированию); 6 – апостериорные медианные возрасты индивидуальных захоронений (согласно моделированию).

мещения умерших в могилах этой группы (с учетом погр. № 15: r(3) = +0,57, p = 0,12; без учета погр. № 15: r (2) = +0,55, p = 0,17).

По данным дисперсионного анализа возраста погребенных в насыпи и погребенных в одно время с захороненными в центральной могиле сопоставимы, тогда как обнаруженные в погребениях «первой очереди» старше остальных (F(2,12) = 20,6, p = 0,0001, B10 = 336,7). Сохранение высокого уровня сопряженности биологических и калиброванных возрастов для захороненных в насыпи и захороненных в одно вре-

Рис. 4. Сопряженность данных радиоуглеродного датирования и биологических возрастов образцов из погребений комплекса. Индивидуальные даты представлены как средние значения плюс доверительные интервалы.

1 – погребения «первой очереди»; 2 – погребения «второй очереди»; 3 – погребения в насыпи; 4 – детские погребения; 5 – погр. № 13; 6 – кость и зуб одного человека; 7 – прогнозируемый регрессионным анализом диапазон индивидуальных дат, синхронных погребениям «второй очереди» и в насыпи.

Рис. 5. Калиброванные медианные определения возраста погребенных.

А – погребения «первой очереди»; Б – погребения «второй очереди»; В – погребения в насыпи; Г – p < 0,001 по сравнению с захороненными в погребениях «первой очереди». Сопоставление групп выполнено дисперсионным анализом.

мя с погребенными в центральной могиле также подтверждает возможность объединения в определенных временных рамках (r(8) = +0,65, p = 0,021) двух указанных групп (рис. 5).

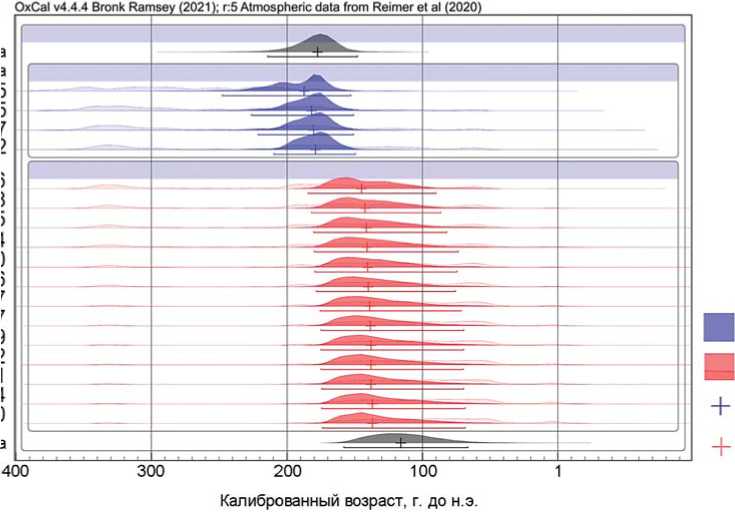

Уточненное байесовское моделирование хронологии комплекса с выделением двух этапов активности и отдельного позднего погр. № 13 (Амодели = 166) (рис. 6) предполагает вероятность использования территории в диапазоне 200–40 гг. до н.э.; при этом по- гребения «первой очереди» (~25 %) могли появиться ранее 150 г. до н.э. Пик захоронений (~75 %) пришелся, вероятнее всего, на 150–120 гг. до н.э., последним на территории кургана появилось погр. № 13, это произошло не ранее 110 г. до н.э. (рис. 7).

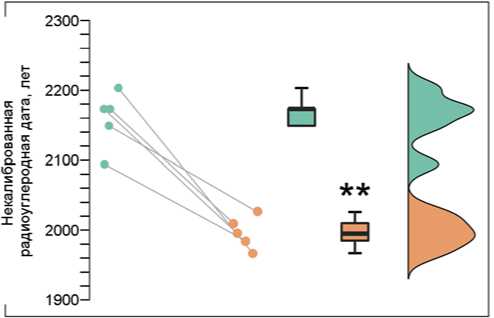

Следует отметить, что некалиброванные радиоуглеродные даты, установленные для древесного материала (береста, древесина перекрытия и уголь), кроме образца GV-4228 из погр. № 9, значимо «моложе» возраста образцов зубов и костей (F(1,4) = 52,03, p = 0,002, BF10 = 568,4) (рис. 8; см. таблицу ). Это может быть результатом активной микробиологической нагрузки на древесные материалы после захоронения. «Неомоложенный» образец GV-4228, судя по его более темному, почти черному, цвету, вероятно, был подвергнут воздействию огня, поэтому он не испытывал впоследствии биологическое превращение и сохранил исходный углерод дерева без примеси более позднего углерода. С учетом радиоуглеродного возраста данного образца можно предположить, что территорию кургана начали использовать для погребения в конце IV в. до н.э. Однако нельзя отвергать возможность попадания в могильник более старого дерева. Чтобы исключить влияние процедур пробоподготовки, общепринятых в мировой практике радиоуглеродного датирования, на содержание радиоуглерода в целлюлозе и выявление причины значимого расхождения радиоуглеродных дат целлюлозы и коллагена в пределах 150 лет, был проведен УМС-анализ тех же древесных

Начало интервала № образца GV4235 GV4245 GV4247 GV4242

GV4226

GV4238

GV4225

GV4224

GV4230

GV4246

GV4227

GV4237

GV4229

GV4232

GV4231

GV4234

GV4240

Завершение интервала

Рис. 6. Байесовское MCMC-моделирование хронологии комплекса (по: [Ramsey, 2009]). Распределения и интервалы для погребений.

1 – погребения «первой очереди», 2 – погребения «второй очереди», в т.ч. погр. № 13 (GV-4234) и в насыпи; 3 , 4 – апостериорное моделирование медианных возрастов (интервалы отображают 95,4%-ую вероятность для каждого образца).

1 м

Рис. 7 . План кургана № 51 могильника Усть-Тартасские курганы.

1 , 2 – недатированные погребения; 3 – погребение «первой очереди»; 4 – погребение «второй очереди»; 5 – прокал;

6 – береста; 7 – номер погребения.

образцов с применением других методик химической обработки. Результат остался прежним.

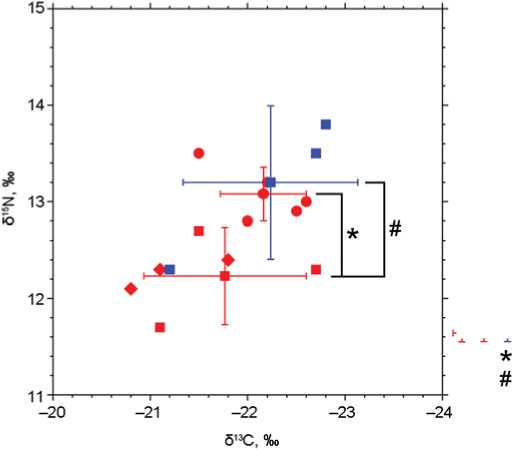

Для всех захоронений памятника характерна небольшая величина вариации значений изотопных сдвигов: по 13C – 2 ‰ (от –20,8 до –22,8 ‰), по 15N – 2,3 ‰ (от 11,5 до 13,8 ‰) (см. таблицу ). Она свидетельствует об однотипности диеты у захороненных на территории кургана, а также о непродолжительности перерыва между этапами активного использования площадки для захоронения.

Изотопные сдвиги по 13C для коллагена зубных и ко стных образцов из захоронений обоих этапов сопоставимы (очередь: F(1,8) = 0,33, p = 0,69; пол:

F(1,8) = 0,29, p = 0,62; BF10 = 0,310 для модели «очередь + пол»). Вместе с тем усредненные изотопные сдвиги по 15N для останков мужчин из погребений «второй очереди» были ниже, чем для останков женщин из погребений этой же очереди и захоронений «первой очереди» (очередь: F(1,8) = 5,41, p = 0,049;

Рис. 8. Некалиброванные радиоуглеродные даты. 1 – ко стный материал; 2 – древесина; 3 – p < 0,002 по сравнению с останками. Сопоставление групп выполнено дисперсионным анализом с повторными измерениями.

пол: F(1,8) = 5,18, p = 0,052; BF10 = 0,786 для модели «очередь + пол»). Следовательно, неидентифициро-ванные останки из погребений № 3, 9 и 22 «второй очереди» с низкими значениями изотопных сдвигов по 15N, вероятно, принадлежат мужчинам.

Коэффициенты вариации для изотопных сдвигов по 13C для коллагена из образцов зубов и костей, пред- ставляющих погребенных групп CV«первая очередь» = 4,0 %,

CV

мужчины, «вторая очередь»

= 3,8 %, CV

женщины, «вторая очередь»

= 2,0 %, сопоставимы (p = 0,42). При этом коэффици- ент вариации для изотопных сдвигов по 15N (2,1 %)

для останков женщин из погребений «второй очере- ди» был несколько меньше (p = 0,10), чем для остан-

Рис. 9. δ13C и δ15N для образцов коллагена из захоронений двух периодов.

1 – погребения «первой очереди»; 2 – погребения «второй очереди»; 3 – мужские погребения; 4 – женские погребения; 5 – неидентифицированные по полу останки; 6 – средние значения для групп погребенных; 7 – p = 0,020 в сравнении с погребенными «второй очередью» женщинами; 8 – p = 0,049 в сравнении с погребенными «первой очередью».

■1

■ ♦• 2

■ ■3

•4

♦5

ff^ 6

ков групп мужчин из погребений «первой» (6,0 %) и «второй очереди» (4,1 %) (рис. 9).

Небольшие различия в уровне изотопных сдвигов по 15N между группами погребенных позволяют предполагать, что в период, соответствующий второму этапу формирования кургана, в рационе женщин по сравнению с рационом мужчин была выше доля белковой пищи. Кроме того, меньшая вариация изотопных сдвигов по 15N у женщин, чем у мужчин, свидетельствует о более стабильном белковом рационе и более оседлом образе жизни рядом с богатой рыбой рекой женской части популяции. Не исключено, что наблюдаемые различия связаны с резкими изменениями климата, зафиксированными в конце II в. до н.э. на Иранском нагорье [Sharifi et al., 2015] и в других частях Центральной Азии [Fedotov et al., 2012].

Заключение

В результате мультидисциплинарных исследований удалось датировать 17 из 22 погребений, обнаруженных в ходе раскопок элитного кург. № 51 могильника Усть-Тартасские курганы – крупнейшего памятника саргатской культуры раннего железного века на территории Барабинской лесостепи. Подобный анализ памятника данной культуры проведен впервые. Получена значительная серия абсолютных дат (24), на основе которых курган отнесен к III–I вв. до н.э. Корреляция радиоуглеродных дат и планиграфия кургана свидетельствуют о том, что захоронения были совершены в пределах одной эпохи, в едином сакральном пространстве, ограниченном ровиком. На это же указывают проявления погребальной практики и инвентарь, обнаруженный в могилах.

Согласно результатам абсолютного датирования, активное освоение сакрального пространства кургана происходило в два этапа, которые не только смыкаются друг с другом (см. рис. 6), но и накладываются один на другой, указывая на принадлежность всех изученных объектов одной эпохе. Это позволяет представить последовательность формирования сакрального пространства: изначально на ограниченной ровиком площадке появились четыре захоронения («первой очереди»), при этом сама площадка оставалась открытой для новых погребений. Затем были сооружены погр. № 9 и углубленные в материк захоронения «второй очереди»; в течение этого же периода возведена насыпь кургана, в которую подхоронили еще часть умерших.

Процесс создания комплекс а занял, по-видимому, чуть более 100 лет. С учетом мас- штабности могильника можно предполагать, что формирование каждого кургана зависело от ряда причин (или их сочетания), например, от принадлежности умершего к территориальной или социальной (?) группе саргатского населения. В пользу этого тезиса свидетельствуют как инвентарь, так и антропологический тип погребенных в кургане [Мыльникова и др., 2022, 2023]. В этой связи особую важность приобретают палеогенетические данные – они позволят в будущем определить общий генетический фон, а также степень родства захороненных.

Не менее актуален результат исследования палеодиеты. Установлено, что на втором этапе освоения территории кургана рацион женщин был более богат белком, чем рацион мужчин. Это можно объяснить подвижным образом жизни мужских популяций, об- условленным перекочевками стад животных, и почти по стоянным проживанием женского населения в стационарных поселках, где их рацион, вероятно, был стабильно связан с потреблением мясной и рыбной пищи. Интересно, что близкий, по сути, вывод был получен при изучении диеты одного из носителей пазырыкской культуры: по данным проф. О’Коннэл, его диета была не мясной, а в лучшем случае рыбной [2000].

Столь любопытные и во многом неожиданные выводы, касающиеся возможной диеты но сителей саргатской культуры, безусловно, нуждаются в дополнительной проверке. Данные Н.П. Матвеевой, по- лученные по 14 образцам ко стных тканей людей из погребений саргатской культуры (могильник Ста-ро-Лыбаево-4 и поселение Щелково-2), указывают на неравенство в распределении продовольственных ресурсов: отмечены недостаток белка в рационе женщин и детей при его преобладании в рационе мужчин [Матвеева, Ларина, Колиух, 2003].

По-видимому, не следует исключать и влияние социального фактора на различия в диете саргатцев. В данной связи перспективны исследования рациона питания носителей культуры, останки которых найдены в рядовых могильниках, а также в элитных, например, мужчины в кургане Сидоровка [Матющенко, Татаурова, 1997].

Исследование палеодиеты носителей саргатской культуры только начинается. И думается, что с привлечением введенных в научный оборот Н.П. Матвеевой [1998, 2000] и ее коллегами [Ларина, Матвеева, Колиух, 2001; Матвеева и др., 2003; Чикунова, 2006] данных, касающихся социальной дифференциации погребальных комплексов этой культуры, а также усредненных показателей по палеодиете саргатцев можно существенно углубить наши знания об особенностях представителей масштабного этнокультурного образования, каким являлась саргатская культура Западной Сибири.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-18-00012 «Элитные курганы саргатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибирская область)».