Радиоуглеродная хронология курганов с "усами"

Бесплатный доступ

В статье обсуждается радиоуглеродная хронология курганов с «усами» Центрального Казахстана и Южного Зауралья. Использовано 14 опубликованных дат, которые с высокой степенью достоверности (95,4 %) позволяют утверждать, что курганы с «усами» датируются от первых десятилетий III до середины VII вв. н. э. Инвентарь, полученный из центральных насыпей, составляют предметы вооружения (трехлопастные ромбические наконечники стрел, колчанные крюки, однолезвийное оружие), украшения в полихромном стиле, ременную гарнитуру, кушнаренковская керамика. Типологически они согласуются с радиоуглеродными датами и уточняют нижнюю границу IV в. н. э. В нескольких случаях даты 14С иллюстрируют практику вторичного использования насыпей ранних эпох, что подтверждается и стратиграфическими наблюдениями. Таким образом, курганы с «усами» могут быть отнесены к ритуальным комплексам кочевников урало-казахстанских степей IV-VII вв. н. э.

Урало-казахстанские степи, раннее средневековье, курганы с "усами", радиоуглеродное датирование, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147231654

IDR: 147231654 | УДК: 902.652 | DOI: 10.14529/ssh190303

Текст научной статьи Радиоуглеродная хронология курганов с "усами"

Вопрос о хронологии курганов с «усами» до сих пор остается открытым. Курганы с «усами», особенно в Центральном Казахстане, часто сооружались вблизи и на раннекочевнических памятниках. Это привело к тому, что предметный комплекс, который, с точки зрения типологии, обладает датирующими возможностями, трактуется неоднозначно. До сих пор бытует мнение, что предметы I тыс. н. э. были впущены в насыпи курганов с «усами». Все это осложняет и объективная малочисленность хорошо датируемых находок под насыпью самого кургана с «усами». Но в последнее десятилетие начинает активно применятся иной способ установления хронологии — радиокарбонное датирование. В свете указанной проблемы данный метод может существенно помочь в решении вопроса времени сооружения курганов с «усами».

Первая серия результатов радиоуглеродного датирования южноуральских курганов с «усами» получена в 2008—2009 гг. для комплексов Сарбулат, Суходол, Кайнсай [9, с. 129]. Позже добавились даты из комплексов Селенташ и Городищенский IX [10, с. 71]. В 2015 г. автором совместно с А. В. Епимаховым проанализированы все имеющиеся на тот момент данные, с добавлением новой даты для комплекса Рымникский и дублирующей — для Селенташа [13]. Наконец, в последние годы добавилось еще 7 датированных комплексов из Центрального Казахстана [2—5; 7] .

Таким образом, на сегодняшний день нам известно 14 дат, полученных из 11 комплексов (см. табл.). Шесть комплексов происходит из Южного Зауралья (Сарбулат, Суходол, Кайнсай, Городищен-ское IX, Рымникский, Селенташ) [13], пять — из Центрального Казахстана (Тандайлы 2, Жамантас, Кырыкунгир, Койтас, Бесоба). 13 проб взяты из насыпей центрального сооружения, а в одном случае (Городищенское IX) — уголь получен с площадки западного окончания северной гряды.

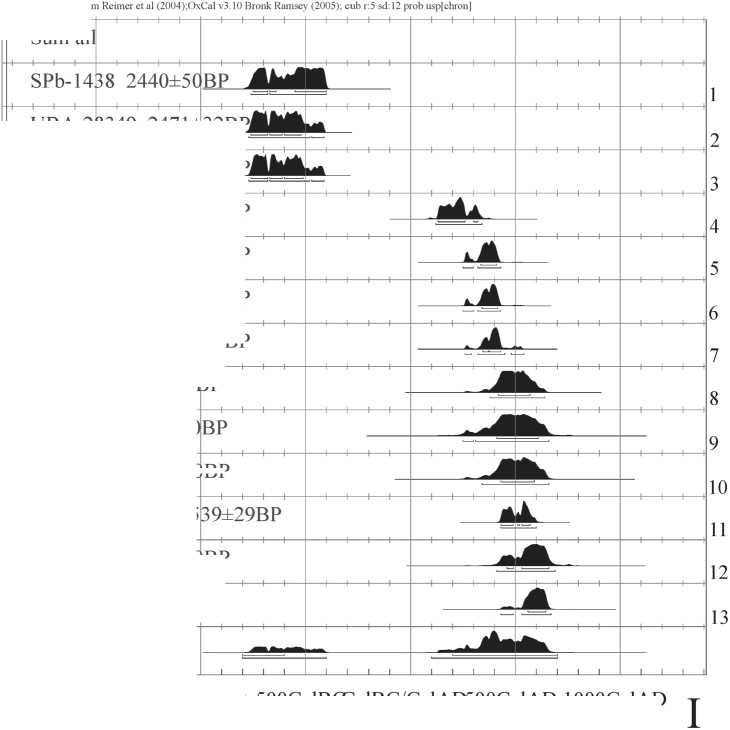

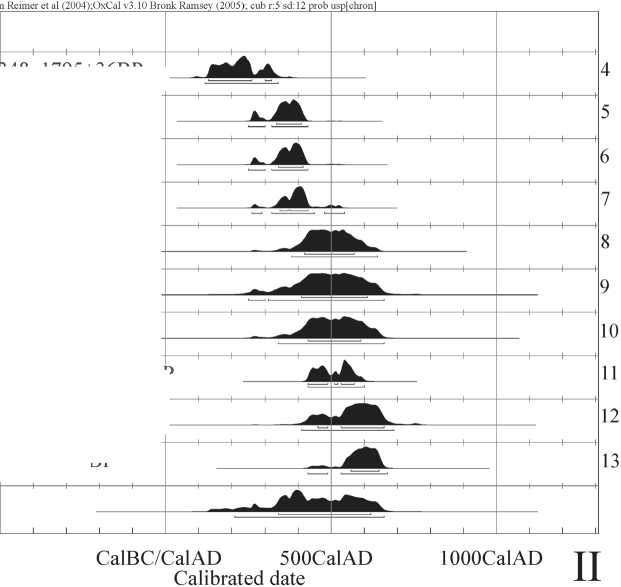

Образцы для всех комплексов, по нашему мнению, взяты из надежного контекста, позволяющий адекватно интерпретировать полученные результаты. Одним из критериев отбора стало использование материала из центральной насыпи комплекса, что напрямую указывает на время строительства кургана с «усами». В двух комплексах мы располагаем дополнительной датой из большого погребального сооружения (тип Ic), тем самым имея возможность сравнить абсолютные значения с пристроенным к нему курганом с «усами». Результаты получены в трех лабораториях (Le, SPb, Ki) методом сцинтилляции. В качестве источников изотопов углерода использованы следующие материалы: керамика (4), кость животного (7), кость человека (2) и уголь (1). Для расчетов калиброванных интервалов использована программа OxCal 3.10 (калибровочная кривая 2013 года), все некалиброванные даты (BP) приведены от 1950 г. Результаты представлены в таблице (табл. 1). Для кургана 5 могильника Се-ленташ была сформирована комбинированная дата (рис. 1, selentash_comb). Несмотря на сравнительно низкий уровень статистического согласования двух дат (Ki-17075 и SPb-958), результат кажется вполне реалистическим (1539±29BP) при сопоставлении с остальными значениями нашей серии. В дальнейшей работе по суммированию вероятностей (рис. 1, Sum all) был задействован именно он. В целом, серия выглядит довольно однородной, что хорошо фиксируется на графике (рис. 1, II).

Суммирование вероятностей сформировало две колонки интервалов, из которых раннюю составляют большие курганы ранних эпох и курган с «усами» Кырыкунгир (рис., 1—3 ). Вторая, более поздняя колонка, собственно курганы с «усами», показывает следующие значения (рис. 1, 4—13 ). При вероятности 68,2 % — 340—620 гг. н. э., при вероятности 95,4 % — 210—660 гг. н. э. Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день радиоуглеродные данные позволяют с высокой степенью достоверности (95,4 %) утверждать, что интересующие нас события произошли от первых десятилетий III до середины VII вв. н. э.

Посмотрим, как по-отдельности датируются южноуральские и центральноказахстанские комплексы. Южноуральские памятники (см. рис., 8—13 ) рисуют интервал 420—620 гг. н. э. (68,2 %) и 380—

Радиоуглеродные даты курганов с «усами» Южного Зауралья и Центрального Казахстана

|

Памятник |

Комплекс |

Шифр лаборатории |

Материал |

Конвенцон. дата |

Калиброванная дата |

|

|

68,20 % |

95,40 % |

|||||

|

Сарбулат |

курган 2 |

Ki–15634 |

керамика |

1540 ± 80 |

430-590AD (68,2 %) |

340-660AD (95,4 %) |

|

Суходол |

курган 5 |

Le-8303 |

кость |

1550 ± 100 |

410-610AD (68,2 %) |

250-300AD (3,2 %) |

|

лошади |

310-660AD (92,2 %) |

|||||

|

Кайнсай |

курган 14 |

Ki–15635 |

керамика |

1470 ± 80 |

460-490AD (4,2 %) |

410-690AD (95,4 %) |

|

530- 660AD (64,0 %) |

||||||

|

Городи-щенское |

северный |

SPb–535 |

уголь |

1460 ± 50 |

560-645AD (68,2 %) |

430-490AD (5,0 %) |

|

IX |

«ус» |

530-670AD (90,4 %) |

||||

|

Рымникский |

SPb–957 |

кость лошади |

1560 ± 65 |

420-570AD (68,2 %) |

380-640AD (95,4 %) |

|

|

Селенташ* |

курган 5 |

Ki–17075 |

керамика |

1760 ± 150 |

80-430AD (68,2 %) |

100BC-650AD (95,4 %) |

|

Селенташ* |

курган 5 |

SPb–958 |

керамика |

1530 ± 30 |

430-490AD (25,9 %) |

430-600AD (95,4 %) |

|

530-580AD (42,3 %) |

||||||

|

*комбиниро-ванная |

1539 ± 29 |

430-490AD (41,7 %) |

420-590AD (95,4 %) |

|||

|

дата |

530570AD (26,5 %) |

|||||

|

Тандайлы 2 |

курган 2а |

UBA-28348 |

кость лошади |

1795 ± 36 |

300-320AD (6,2 %) |

120-340AD (95,4 %) |

|

(восточный) |

(фр-т челюсти) |

130-260AD (62,0 %) |

||||

|

Тандайлы 2 |

курган 2 |

UBA-28347 |

кость |

2468 ± 28 |

670-610BC (14,4 %) |

470-410BC (8,7 %) |

|

(западный) |

человека |

760-680BC (26,0 %) |

770-680BC (28,9 %) |

|||

|

600-510BC (27,7 %) |

670-480BC (57,8 %) |

|||||

|

Кырыкунгир |

SPb-1438 |

кость |

2440 ± 50 |

670-640BC ( 5,0 %) |

757-678BC (21,2 %) |

|

|

лошади |

750-680BC (16,9 %) |

670-400BC (74,2 %) |

||||

|

550-400BC (46,3 %) |

||||||

|

Жамантас |

восточный |

UBA-24912 |

кость |

1654 ± 30 |

345-370AD (13,8 %) |

260-290AD ( 3,8 %) |

|

курган |

животного |

375-430AD (54,4 %) |

480-540AD ( 6,9 %) |

|||

|

(лошади?) |

320-450AD (84,8 %) |

|||||

|

Жамантас |

западный курган |

UBA-28349 |

кость человека |

2471 ± 32 |

670-610BC (16,2 %) 760-680BC (25,0 %) 600-520BC (27,0 %) |

470-410BC ( 8,5 %) 770-480BC (86,9 %) |

|

Койтас |

восточный курган |

UBA-23661 |

кость лошади |

1680 ± 27 |

335-410AD (68,2 %) |

250-300AD (12,2 %) 320-430AD (83,2 %) |

|

Бесоба |

восточный курган |

UBA-28362 |

кость лошади |

1670 ± 28 |

340-415AD (68,2 %) |

250-300AD (8,6 %) 320-430AD (86,8 %) |

670 гг. н. э. (95,4 %) — от последних десятилетий IV в. н. э. до второй половины VII в. н. э. Центральноказахстанские (рис., 4—7 ) несколько ранее: 260—430 гг. н.э. (68,2 %) и 130—430 гг. н. э. (95,4 %) — начало II — первая четверть V вв. н. э. Удревнение происходит за счет комплекса Тандайлы-2, который пока является самым ранним среди курганов с «усами» (по радиоуглеродным датировкам). Вместе с этим, документируется относительная хронология между более ранними (центральноказахстанскими) и более поздними (южноуральскими) комплексами. Надо отметить и то, что все даты согласуются между собой, показывая непрерывную колонку на протяжении всего периода сооружения курганов с «усами».

Отдельно выделим два центрально-казахстанских комплекса Тандайлы 2 и Жамантас, представляющие собой сооружения, состоящие из большого кургана, к которому пристроен комплекс с «усами». Даты из большого кургана относятся к раннему железному веку (2468 ± 28 и 2471 ± 32), тогда как головной курган комплекса с «усами» был сооружен на 700—800 лет позже (1795 ± 36 и 1654 ± 30). Такая картина вполне согласуется с концепцией южноуральских исследователей о том, что в Центральном Казахстане была развита традиция использования более древних насыпей для сооружения курганов с «усами» [11, с. 197—198; 12, с. 89—91]. Лишь одна дата комплекса Кырыкунгир (SPb-1438) противоречит общей колонке радиокарбонных значений. Памятник состоит из одной насыпи, от которой отходят гряды, однако не стоит исключать вторичное использование данного кургана для постройки кургана с «усами». Также мы не стали пользоваться датами из могильника Кызылшилик, которые показывают более чем значительные отклонения. Образец из кургана 2б взят из кучного скопления

Sum all

Atmospheric data

UBA-28347 2468128BE

UBA-28348 1795136BP

UBA-23661 1680127BP

UBA-2 3362 1670128BP

5 1460±50BP

SPb-95

Le-8303 1550±100

Ki-156

selentash comb 15

Ki-156

SPb-53

1500CalBC1000CalBC 5OOCalBCCalBC/CalAD5OOCalAD lOOOCalAD Calibrated date

Atmospheric data fr

- Sum all

UBA-24912 1654130BP

7 1560±65BP

>34 1540±80BP

>35 1470±8QBP

Sum all

UBA-23661 1680±27BP

UBA-28362 1670±28BP

UBA-24912 1654±30BP

SPb-957

1560±65BP

Le-8303

1550±100BP

Ki-15634 1540±80BP selentash comb 1539±29B?

Ki-15635 1470±80BP

SPb-535

Sum all

500CalBC

Радиоуглеродная хронология курганов с «усами». I — все даты; II — даты без учета ранних комплексов.

1 — Кырыкунгир; 2 — Жамантас, западная насыпь; 3 — Тандайлы 2, курган 2 (западная насыпь); 4 — Тандайлы 2, курган 2а (восточная насыпь); 5 — Койтас, восточная насыпь; 6 — Бесоба, восточная насыпь; 7 — Жамантас, восточная насыпь; 8 — Рымникский; 9 — Суходол, курган 5; 10 — Сарбулат, курган 2;

11 — Селенташ; 12 — Кайнсай, курган 14; 13 — Городищенское IX, курган 5

UBA-28348 1795±36BP

1460±50BP

костей домашних животных (18 см от верха насыпи) с полученным результатом (99 ± 28). Остальные три пробы, полученные из разных объектов кургана 6, показали несогласующиеся между собой значения (140 ± 24; 890 ± 26 и 1351 ± 26) [5, с. 97].

Теперь посмотрим, насколько радиоуглеродные данные (III — середина VII вв. н. э.) согласуются с типологией предметного комплекса, в том числе тех памятников, которые не были датированы 14С.

Железные наконечники стрел с ромбической формой боевой головки из центральной насыпи комплекса Городищенский IX в большинстве датируются не ранее второй половины IV—V в. н. э. Наличие плоского наконечника указывает на аналогию из Зевакино (IV—V вв.) и на круг аналогий шиповского горизонта [14, с. 184; 186, 187]. Время сооружения начала северной гряды комплекса Го-родищенское IX по результатам радиокарбонного анализа соответствует этому, но исключает более раннюю датировку, и, очевидно, позволяет говорить о второй четверти V—VI вв. н. э.

Дата комплекса Кайнсай определена в интервале V—VII вв., а наличие кушнаренковской керамики второго этапа позволяет сузить нижнюю дату до VII в. Для Селенташа проба получена с южного кургана, а в северном находилось два сосуда, один из которых кушнаренковский первого этапа определяет датировку не ранее начала VI в. Верхняя граница по 14С ограничена 590 г. в связи с чем комплекс Селен-таш должен датироваться VI в.

Суходол и Сарбулат, демонстрирующие типичный для большинства курганов с «усами» обряд — установка сосуда в северо-восточном секторе, кости животных, наличие кострища (в Сарбулате), характеризуют общие для всех курганов с «усами» признаки, имеют близкие радиоуглеродные даты, не противоречащие общей колонке радиокарбонных значений.

Похожую позицию занимает комплекс Рым-никский. К сожалению, курган вовсе не содержал никаких вещей, но в архитектуре имеет такую редкую деталь как грунтовые гряды, что позволяет нам обратиться к Солончанке I, содержащий в центральных насыпях (южном и северном кургане) богатый инвентарь (пряжки, украшения, наконечники стрел и др.), определяющий общую датировку в пределах V в. н. э. Наличие такой функциональной детали как пряжки с хоботковидным язычком достоверно предшествуют шиповскому горизонту, ограничиваясь в своей верхней дате не позднее второй половины V в. Уздечное украшение из северного кургана соотносится с новогригорьевским и занимает относительно позднюю позицию [14, с. 162, 165; 18, с. 29], так же, как и овальные украшения, аналогичные деталям кинжала из погребения Борового в Северном Казахстане [8, с. 219]. Последние имеют азиатское происхождение, а дата боровского комплекса определяется V — началом VI вв. [15, с. 89, 90], в возможным уточнением нижней даты до середины V в. Колчанный набор, основу которого составляют ромбические трехлопастные железные наконечники, оформляется не ранее конца IV—V в. и имеет аналогии в ряде памятников гуннской эпохи [14, с. с. 163, 165, 181, 183, 184, 186—188, 190]

и джетыасарских погребениях конца V — первой половины VI в. [17, с. 199, 287, рис. 92, 19, 21, 35, 37, 44, 46, 47, 50, 51, 56—68 ]. Таким образом, дата Солончанки I в целом может быть помещена в рамки V в., с вероятным уточнением до второй четверти V в. [16, с. 105].

Предметный комплекс Атасу-2 включал ромбические наконечники и украшения в полихромном стиле. Последние соответствуют ряду изделий азиатского происхождения (Морской Чулек, Боровое, Шамси), на основании которых весь комплекс датирован серединой — второй половиной V в. [6, с. 111].

Довольно определенную позицию занимает комплект железных предметов из памятника Султан-темировский. В составе колчанного набора присутствовали аналогичные солончанским ромбические наконечники стрел (21 экз.), а также железный колчанный крюк и стержень с загнутым концом [20, с. 217, 223, рис. 5]. Колчанные крюки с поперечной планкой получил развитие в V в. и в сочетании с ромбическими наконечниками прослеживается по серии памятников того же времени [14, с. 165, 188, 192]. Необходимо отметить, что в приуральских Мертвых Солях и Кызыл-Адыре такие крюки, также, как и в Султантемировском, сочетается с другим функциональным предметом — железным стержнем [14, с. 188; 19, с. 29]. Ранее V в. крюки с поперечной планкой и ромбические трехлопастные наконечники стрел в урало-казахстанских степях и западней не встречаются, зато хорошо представлены в булан-кобинских комплексах Алтая, в Туве, Забайкалье в первой половине I тыс. н. э. [21, с. 131, 132]. Исчезновение поперечной планки фиксируется уже на кызыл-ташском (и, по-видимому, на кудыргин-ском) этапе [22, с. 25, рис. 4] и впоследствии вовсе исчезает, что наблюдается, например, в памятниках Среднего Поволжья VII—VIII вв. [1, с. 119, 120, рис. 26, 20—25]. Таким образом, курган с «усами» Султантемировский может быть датирован V — первой половиной или началом VI вв.

Как мы видим, радиокарбонная хронология курганов с «усами» не противоречит типологии инвентаря. Стоит сказать, что с точки зрения методики радиокарбонного датирования, количества имеющихся дат, как для Центрального Казахстана, так и для Южного Зауралья, недостаточно. Все же, известные на сегодня данные очерчивают период строительства курганов с «усами» III/IV — серединой VII вв. н. э. (95,4 %).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (государственное задание 33.5494.2017/БЧ)

Список литературы Радиоуглеродная хронология курганов с "усами"

- Багаутдинов, Р. С. Праболгары на Средней Волге (у истоков истории татар Волго-Камья)/Р. С. Багаутдинов, А. В. Богачев, С. Э. Зубов. -Самара, 1998. -286 с.

- Бейсенов, А. З. Курганы с «усами» Центрального Казахстана/А. З. Бейсенов//Археологическое наследие Центрального Казахстана: изучение и сохранение: сб. науч. ст., посвященный 70-летию организации Центрально-Казахстанской археологической экспедиции Академии наук Казахстана. Т. 2. -Алматы: Науч.-исслед. центр истории и археологии «Бегазы-Тасмола», 2017. -С. 31-37.

- Бейсенов, А. З., Радиоуглеродные даты кургана с «усами» из могильника Тандайлы 2 в Центральном Казахстане/А. З. Бейсенов, Д. Б. Дуйсенбай, И. К. Ахияров, С. В. Святко//Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. -Вып. 5. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. -С. 233-239.

- Бейсенов, А. З., Курган с «усами» Жамантас/А. З. Бейсенов, Д. Б. Дуйсенбай, С. В. Святко//Самарский научный вестник. -2017. -№ 3(20). -Т. 6. -С. 227-231.

- Бейсенов, А. З. Тасмолинский могильник Кызылшилик/А. З. Бейсенов, А. Е. Касеналин//Теория и практика археологических исследований. -2018. -№ 4(24). -С. 85-100.

- Бейсенов А. З., Курган с «усами» Атасу-2/А. З. Бейсенов, А. И. Торгоев, Д. Б. Дуйсенбай, И. К. Ахияров//Поволжская археология. -2018. -№ 3(25). -С. 103-117.

- Бейсенов, А. З., Радиоуглеродная дата кургана с «усами» Кырыкунгир (Восточная Сары-Арка)/А. З. Бейсенов, У. У. Умиткалиев, М. А. Кулькова//Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. -Вып. 5. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. -С. 249-255.

- Бернштам, А. Н. Находки у оз. Борового в Казахстане/А. Н. Бернштам//Сборник музея антропологии и этнографии. -1951. -Т. XIII. -С. 216-229.

- Боталов, С. Г. Позднегуннское или раннетюркское время в заволжских и урало-казахстанских степях/С. Г. Боталов//Этнические взаимодействия на Южном Урале: сб. науч. тр. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. -С. 128-138.

- Боталов, С. Г. О гуннах европейских и гуннах азиатских/С. Г. Боталов//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов: сб. науч. тр. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. -С. 32-87.

- Боталов, С. Г. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей/С. Г. Боталов, С. Ю. Гуцалов. -Челябинск: Рифей, 2000. -268 с.

- Боталов, С. Г. Курганы с «усами» урало-казахстанских степей/С. Г. Боталов, А. Д. Таиров, И. Э. Любчанский. -Челябинск: Южно-Уральский филиал ИИА УрО РАН, 2006. -232 с.

- Грудочко И. В. Хронология курганов с «усами»: сравнительный анализ радиоуглеродных и археологических датировок/И. В. Грудочко, А. В. Епимахов//Казахское ханство в потоке истории: сб. науч. ст., посвященный 550-летию образования Казахского ханства. -Алматы, 2015. -С. 534-541.

- Засецкая, И. П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху/И. П. Засецкая. -СПб.: Эллипс. Лтд, 1994. -224 с.

- Засецкая, И. П., Морской Чулек. Погребение знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху/И. П. Засецкая, М. М. Казанский, И. Р. Ахмедов, Р. С. Минасян. -СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. -212 с.

- Комар, А. В. Комплекс из Макартета и ритуальные памятники гуннского времени/А. В. Комар//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов: сб. науч. тр. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. -С. 88-109.

- Левина, Л. М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н. э. -I тысячелетие н. э./Л. М. Засецкая. -М.: Восточная литература, 1996. -396 с.

- Любчанский, И. Э. Археологические исследования комплекса Курган с «усами» Солончанка I/И. Э. Любчанский, А. Д. Таиров//Курган с «усами» Солончанка I: сб. науч. тр. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 1999. -С. 5-62.

- Нефедов, Ф. Д. Отчет об археологических исследованиях в Южном Приуралье, проведенных летом 1887 и 1888 гг./Ф. Д. Нефедов//Материалы по археологии Восточных губерний, издаваемые Императорским Московским Археологическим Обществом. -1899. -Т. III. -С. 1-41.

- Сунгатов, Ф. А. Султантемировский I курган с «усами»/Ф. А. Сунгатов//Уфимский археологический вестник. -2003. -Вып. 4. -С. 216-224.

- Тишкин, А. А. Колчанные крюки булан-кобинской культуры из памятника Яломан II (Центральный Алтай)/А. А. Тишкин, С. С. Матренин//Вестник НГУ. Серия: История, филология. -2012. -Т. 11. -Вып. 7. Археология и этнография. -С. 125-133.

- Тишкин, А. А. Предметный комплекс кызыл-ташского этапа тюркской культуры (2-я половина V -1-я половина VI в. н. э.): традиции и новации/А. А. Тишкин, Н. Н. Серегин//Теория и практика археологических исследований. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. -Вып. 6. -С. 14-32.