Радиоуглеродная хронология средневековых памятников лесостепи и подтайги Тоболо-Иртышья

Автор: Зеленков А.С., Третьяков Е.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа серий радиоуглеродных дат (143 ед.) с археологических объектов лесостепного и подтаежного Тоболо-Иртышья, характеризующих особенности обитания, функционирования, строительства в разные этапы конца железного века и Средневековья. Основным методом суммирования калиброванных дат в работе выступила модель KDE (Kernel Density Estimate / Ядерная оценка плотности). Используемый в работе непараметрический статистический анализ продемонстрировал эффективность при работе с большими данными. В итоге были построены шесть графиков распределения калиброванных дат, соответствующих устоявшимся в научной литературе периодам: позднесарматское время, эпоха Великого переселения народов, раннее и развитое Средневековье. При интерпретации полученных диапазонов привлекался контекст, отражающий динамичную смену культурных типов, памятников и сооружений на протяжении 1500 лет.

Статистика, хронология, Западная Сибирь, бакальская культура, потчевашская культура, юдинская культура, макушинская культура, карымский тип памятников, саровские древности

Короткий адрес: https://sciup.org/147250656

IDR: 147250656 | УДК: 902/908 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-5-94-112

Текст научной статьи Радиоуглеродная хронология средневековых памятников лесостепи и подтайги Тоболо-Иртышья

,

,

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00215,

,

,

The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation no. 24-28-00215,

Даты C14 в качестве данных часто используются для анализа долгосрочных процессов, демографических изменений в прошлом [Shennan et al., 2013; Fyfe et al., 2019] или для интерпретации времени сооружения поселений и погребальных объектов, при датировании археологических артефактов [Caracuta et al., 2012; Capuzzo et al., 2020]. Наиболее часто используемый метод – это распределение суммарных вероятностей (англ. Summed Calibrated Probability Distribution – SCPD), которое основано на сумме калиброванных дат C14 [Capuzzo et al., 2018]. Пики на модели «Sum» интерпретируются как эпизоды максимального развития изучаемого явления, а спады – моменты кризиса или сокращения. Применение данного метода ограничено размерами выборки и процесса калибровки [Williams, 2012].

Очень острые и точечные пики, наблюдаемые в большинстве суммарных моделей, являются прямым следствием процесса калибровки. Они сопровождаются искажениями определенных участков калибровочной кривой, форма которых обусловлена снижением концентрации C14 в атмосфере [Ibid.]. Чтобы избежать шумов при суммировании, в этом исследовании используются KDE-графики (англ. Kernal Destiny Estimate – KDE / рус. ядерная оценка плотности – ЯОП) [Bronk Ramsey, 2017]. KDE-график удаляет высокочастотный шум, сохраняя только сигнал с более низкой частотой и устраняя дисперсию данных [Ibid.]. Результатом является более гладкая кривая без резких пиков и краев, типичных для «Sum» функций, которые все еще видны на фоне KDE-графиков.

Использование данного метода обусловлено накоплением за последние десятилетия нескольких десятков дат С14 из поселенческих слоев и сооружений, святилищ и погребений с памятников конца железного века и Средневековья лесостепи и подтайги Тоболо-Иртышья. В связи с обновлением представлений о длительности существования ряда археологических культур региона (бакальская, потчевашская, юдинская, макушинская) ожидается, что радиоуглеродная хронологическая модель может являться мощным вспомогательным инструментом к верификации устоявшихся в литературе взглядов о смене материальной культуры населения региона.

Методы и источники

Для определения хронологических позиций отдельных периодов обитания, сооружения и формирования памятников Тоболо-Иртышья конца железного века и Средневековья были использованы 143 опубликованные даты C14 [Третьяков, 2022], включая новые данные с городищ Усть-Терсюкское-1, Андроновское I, Боровиковское I, Липчинское I, Пламя Сибири-6 и др.

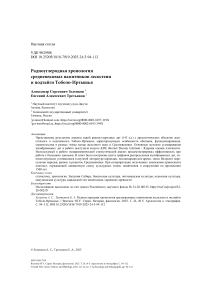

Даты были подвергнуты анализу на предмет устойчивых связей в рамках отдельных периодов непараметрическим статистическим инструментом «KDE_Model» (ЯОП), встроенных в программе Ox.cal 4.4.4. [Bronk Ramsey, 2017]. Форма графиков ядреной плотности калиброванных дат и соответствующая шкала значений плотности их распределения напрямую зависят от количества выборки за определенный промежуток времени. Общая вероятность каждого графика KDE нормализована к количеству включенных событий и основана на вероятности за год. С учетом влияния тафономических искажений («резервуарный» эффект, эффект «старого дерева») на временные ряды ожидается, что для самых поздних периодов будет гораздо больше датированных выборок по сравнению с самыми ранними фазами. По этой причине различия в количестве датированных контекстов для периодов, характеризующихся небольшим количеством выборок, едва заметны при включении в один и тот же график KDE (рис. 1) с периодами с большим количеством датированных контекстов. Чтобы это преололеть, было построено шесть KDE-графиков для каждого периода, определенного в соответствии с общепринятыми хронологическими рамками: памятники «позднесарматского» времени (рис. 2), «эпохи Великого переселения народов» (рис. 3), «конца эпохи Великого переселения народов» (рис. 4), «раннего» (рис. 5) и «развитого Средневековья» (рис. 6), «золотоордынского времени» (рис. 7).

Для историко-культурной характеристики периодов учитывался контекст, из которого были получены образцы для датирования, в частности, это керамика (орнаментальные особенности, отражающие культурный тип), а также поддающиеся датировке методом аналогий вещи.

Результаты исследования

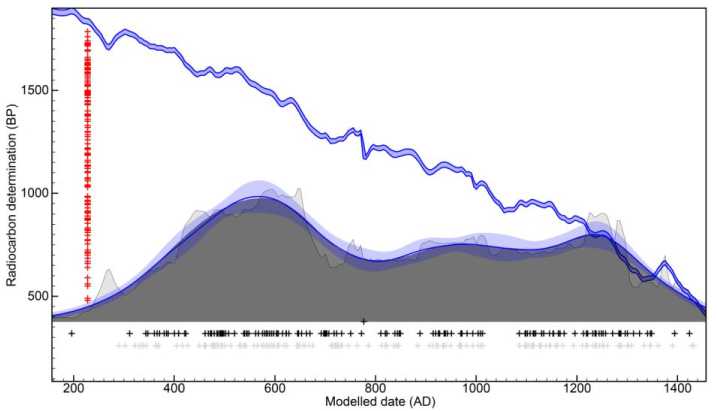

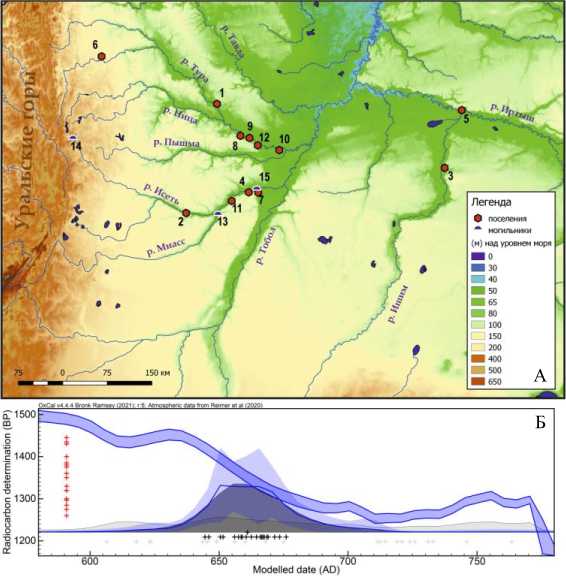

В период «позднесарматского времени» попали три даты: по одной с городищ Ласточкино гнездо (СОАН-4301) и Большое Бакальское городище (COAH-7063), полученные с площадок поселений из слоев с бакальской и карымской, саргатской и позднекулайской (саровской) керамикой соответственно, а также из могилы 1 кургана 41 (COAH-8605) Ипкульского могильника.

Полученный на графике (см. рис. 2) интервал ~ 90–290 гг. н. э. соответствует позднему этапу функционирования лесостепных городищ саргатской культуры и ее могильников (Абатский-1 и Абатский-3, Тютринский, Сидоровский) [Матвеева, 2017, с. 15; Матвеева и др.,

Рис. 1. KDE-график распределения калиброванных дат C14 c лесостепных и подтаежных памятников Тоболо-Иртышья конца железного века и Средневековья

Fig. 1. KDE graph of the distribution of calibrated C14 dates from forest-steppe and subtaiga sites of the Tobol-Irtysh region of the late Iron Age and the Middle Ages

Рис. 2. Памятники позднесарматского времени

А – расположение памятников с С14 датами: 1 – городище Большое Бакальское; 2 – городище

Ласточкино Гнездо; 3 – могильник Ипкульский; Б – KDE-график диапазона дат

Fig. 2. Monuments of the late Sarmatian period

A – location of sites with C14 dates: 1 –Bol'shoe Bakal'skoe settlement; 2 – Lastochkino Gnezdo settlement; 3 – Ipkul'skii burial ground; Б – KDE plot of dates

2005, с. 91; Корякова и др., 2009, с. 169; Шарапова, 2020, с. 228]. В культурных слоях поселений этого времени наряду с саргатским типом посуды встречается керамика саровского облика [Матвеева и др., 2005, с. 67, табл. 3; с. 69, табл. 4; Пантелеева, 2006, с. 12; Матвеева и др., 2008, с. 127, рис. 86; с. 184, рис. 126], но в небольшой концентрации – ок. 5–7 % от общей керамической коллекции.

В подтаежных поселениях существенно больше керамики с фигурно-штамповой и гребенчатой орнаментацией. В частности, данные наблюдения подтверждаются распределением керамики с поселения Ипкуль XV [Корякова и др., 1988]. По опубликованным данным на «таежную» группу Б приходится 38,1 % выборки (из 97 сосудов), в которую также вошли синкретичные образцы саргатско-кашинско-саровской керамики [Там же, с. 125]. Из этого же района происходят и могильник Ипкульский, и проба от перекрытия могилы 1 кургана 41. Комплекс содержал предметы, относящиеся к кругу позднесарматских древностей (бронзовые удила с лопастевидными псалиями), а также саровский горшок с крестовой и гребенчатой орнаментацией.

Кроме того, в подтаежном Притоболье известны «чистые» саровские комплексы: неукрепленные поселения Айгинское VIII и Роза Ветров VII [Ткачев и др., 2020], что косвенно подтверждает гипотезу активного заселения участков подтаежного Притоболья отдельными ку-лайскими группами. Подобная ситуация прослеживается в памятниках подтаежного Прииртышья, например Сперановское и Большой Лог [Данченко, Гришаева, 1996, с. 56–57].

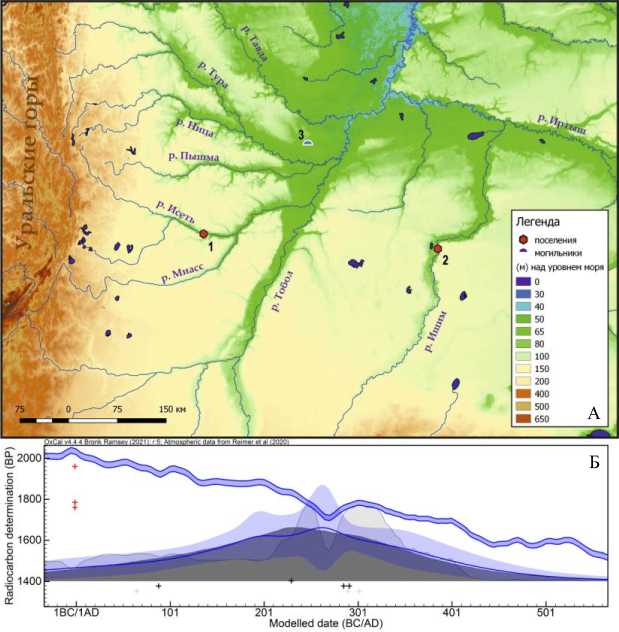

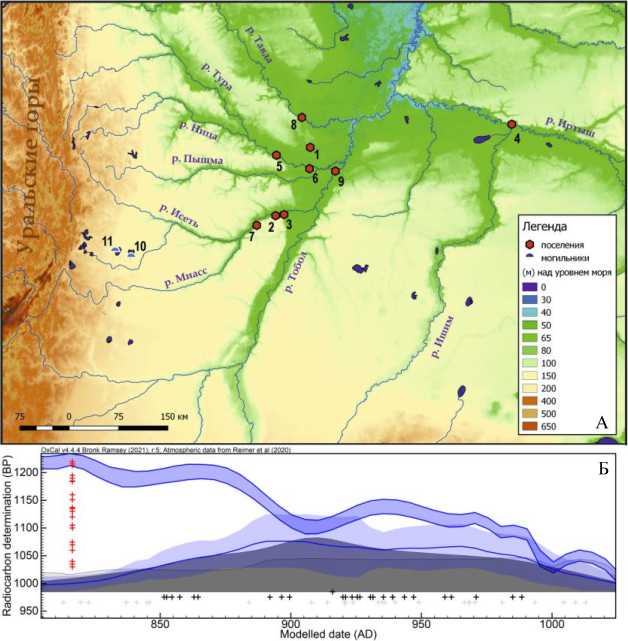

Период «эпохи Великого переселения народов» характеризуют 46 дат с диапазоном ~ 370– 650 гг. н. э. (рис. 3) из культурных слоев укрепленных поселений Коловское (15 ед. – COAH-4810, 4811, 6012, 6013, 6014, 6016, 6019, 6494, 6495, 6496, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502), Красноярское (1 ед. – COAH-7702), Усть-Утяк-1 (8 ед. – COAH-6965, 7055, 7058, Le-8293, 8295, 8296, 8297, 8298), Большое Бакальское (6 ед. – COAH-7059, 7060, 7061, 7064, Le-8290, 8288, 8289), Усть-Терсюкское (4 ед. – GV-05267, Le-8217, 8219, 8220), Борки-1 (2 ед. – COAH-9239, 9243), городище Папское (1 ед. – COAH-9724) неукрепленного поселения Исетское-2 (2 ед. – Le-11236, 11242), погребальных объектов с могильников Воденниково-1 (3 ед. – COAH-9962, GV-3160, 3161) и Ипкульский (1 ед. – COAH-8606). Все даты были отобраны из культурных слоев и объектов, содержавших разные сочетания саровского, ба-кальского, карымского, кушнаренковского и потчевашского керамического материалов.

Представляется, один из ранних и продолжительных периодов обитания (вторая половина III – VI в. н. э.) в лесостепи Притоболья маркируют даты, полученные от угля из заполнения вала городищ Усть-Утяк-1 (Le-8295, 8293), Папского (COAH-9724), древесины от укреплений Коловского городища (COAH-6013, 6016, 6494), угля с площадки и заполнения печи Большого Бакальского городища (COAH-7060, 7064), древесины от укрепления вала Усть-Терсюкского городища (Le-8217), сопровождавшиеся фрагментами бакальской, карымской и кушнаренковской керамики с преобладанием первой. В этом же диапазоне дат образец COAH-8606 из погребения 3 кургана 4 Ипкульского могильника с пряжками типа Малашев-П2б, накладками типа Малашев-Н5 (середина / вторая половина III – начало IV в. н. э.) и сосудом бакальского типа.

Наиболее интенсивный период эксплуатации перечисленных выше городищ падает на период второй трети V – первой половины VII в. н. э., с чем связана перестройка оборонительных сооружений на Усть-Утяк-1 (COAH-8296, 8297, 8298), Коловском (СОАН-4811, 4810), появляются новые типы домов в срубной технике, как на Исетском-2 (Le-11239, 11237, 11242) поселении. При этом сочетание типов керамики не меняется. Синкретизм в керамических традициях проявляется и в погребениях Воденниково-1.

Несколько иная картина сочетания культурных отложений фиксируется по материалам Ишимо-Иртышья. Здесь поселения бакальской культуры, судя по калиброванным датам COAH-4259, полученным по углю из тела вала городища Ласточкино Гнездо, появляются раньше, чем в Притоболье, – во второй половине II в. н. э. [Зах, 2009, с. 76]. Тем не менее,

Рис. 3. Памятники эпохи Великого переселения народов

А – расположение памятников с С14 датами: 1 – городище Большое Бакальское; 2 – городище Борки-1; 3 – поселение Исетское-2; 4 – городище Красногорское; 5 – Красноярское; 6 – городище Коловское; 7 – городище Ласточкино Гнездо; 8 – городище Папское; 9 – городище Усть-Терсюкское; 10 – городище Усть-Утяк-1; 11 – могильник Ипкульский; 12 – могильник Воденниково I; Б – KDE-график диапазона дат

Fig. 3. Monuments of the Great Migration Period

А – location of sites with C14 dates: 1 – Bol'shoe Bakal'skoe settlement; 2 – Borki-1 settlement; 3 – Isetskoe-2 settlement; 4 – Krasnogorskoe settlement; 5 – Krasnoyarskoe; 6 – Kolovskoe settlement; 7 – Lastochkino Gnezdo settlement; 8 – Papskoe settlement; 9 – Ust'-Tersyukskoe settlement; 10 – Ust-Utyak-1 settlement; 11 – Ipkul'skii burial ground; 12 – Vodennikovo I burial ground; Б – KDE plot of dates если опираться на 1 σ даты Ласточкино Гнездо, то в совокупности с датами городища Борки-1 (COAH-9239, 9243), период функционирования бакальских городищ в Приишимье полностью соответствует притобольским поселениям – вторая половина III – VI в. н. э. При этом они отличаются наличием башен-бастионов, их слои содержат больше карымской керамики (от 15 до 25 % от всего массива гончарных находок). Вероятно, в конце VI – первой половине VII в. у населения Ишимо-Иртышья на основе традиций карымских гончаров формируется потчевашская, экземпляры которой были обнаружены вместе с пробой COAH-7702 в слое с остатками внутреннего вала Красноярского городища и обломками ба-кальской и карымской посуды [Данченко и др., 2010, табл. 1].

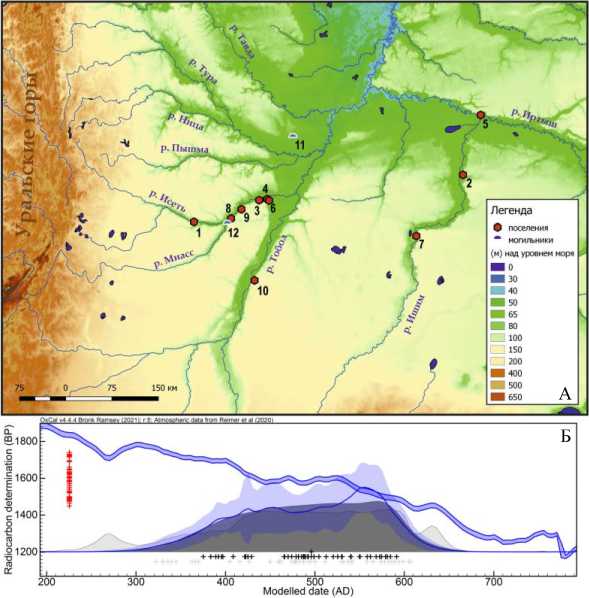

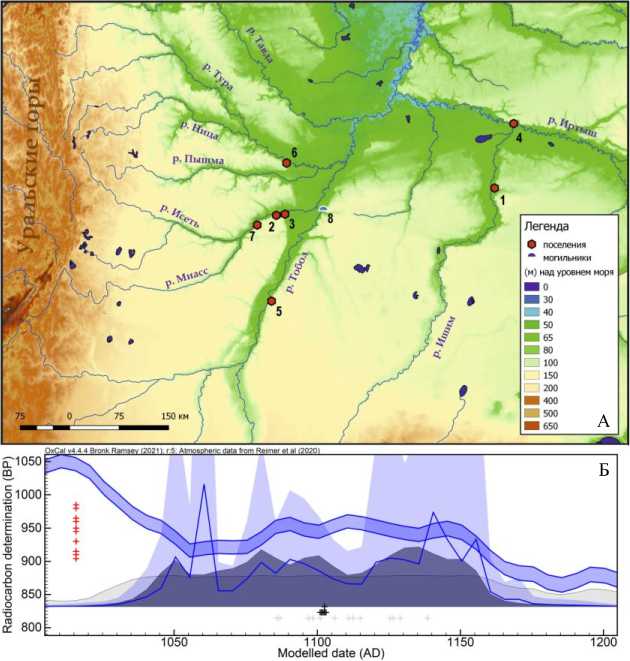

В период «конца эпохи Великого переселения народов» (рис. 4) попали 22 даты, образовав диапазон ~ 655–765 гг. н. э., с городищ Большое Бакальское (2 ед. – Ki-15912, SP-8960R), Борки-1 (4 ед. – COAH-9240, 9237, 9238, 9241), Красноярское (1 ед. – COAH-7701), Колов-ское (2 ед. – COAH-4601, 6497), Усть-Терсюкское (2 ед. – COAH-7598, Le-8220), Молчанов-ское (1 ед. – COAH-6023), Коняшино-2 (1 ед. – COAH-7932), Царево (Чимги-Тура) (1 ед. – COAH-600), Андроновское I (1 ед. – COAH-10061), Пламя Сибири-6 (COAH-10003), поселения Исетское-2 (Le-11239), святилища Кокшаровский холм (Ki-16391), погребений могиль- ников Воденниково-1 (COAH-9963), Хрипуновского (COAH-6269) и Исетского XIIIБ (ЛЕ-2645).

В данный период на территории лесостепного Притоболья продолжают функционировать крупные поселения бакальской культуры, в частности Коловское, Большое Бакальское, Царево и Усть-Терсюкское-1. Об активной строительной деятельности бакальского населения свидетельствует дата COAH-4601 от бревна стены вала Коловского городища, а также проба COAH-7598 от срубного жилища 6 Усть-Терсюкского-1 городища, в котором были также обнаружены детали геральдических поясов (щитовидные и Т-образные накладки). Интересны пробы Ki-15912, SP-8960R от сосудов со шнуровой орнаментацией (батырского типа) с городища Большое Бакальское, указывающие на контакты западносибирского лесостепного населения с группами горнолесного Урала в конце VII – начале IX в. н. э. Образцы дат с Кокшаровского холма и погребения Исетское-XIIIБ позволяют предполагать, что в это время оформляется местная традиция изготовления шнуровой керамики. Но основной комплекс с посудой данного типа [Матвеева и др., 2009; 2013] приходится на более позднее время и, вероятно, должно рассматриваться в рамках юдинской культуры.

Рис. 4. Памятники конца эпохи Великого переселения народов

А – расположение памятников с С14 датами: 1 – городище Андроновское I; 2 – городище Большое Бакальское; 3 – городище Борки-1; 4 – поселение Исетское-2; 5 – городище Красноярское; 6 – святилище Кокшаровский холм; 7 – городище Коловское; 8 – городище Коняши-но-2; 9 – городище Молчановское; 10 – городище Пламя Сибири-6; 11 – городище Усть-Терсюкское; 12 – городище Царево; 13 – могильник Воденниково-1; 14 – могильник Исет-ское-XIIIБ; 15 – могильник Хрипуновский; Б – KDE-график диапазона дат

Fig. 4. Monuments from the end of the Great Migration Period:

А – location of sites with C14 dates: 1 – Andronovskoe I settlement; 2 – Bol'shoe Bakal'skoe settlement; 3 – Borki-1 settlement; 4 – Isetskoe-2 settlement; 5 – Krasnoyarskoe settlement; 6 – Koksharovsky Kholm sanctuary; 7 – Kolovskoe settlement; 8 – Konyashino-2 settlement; 9 – Molchanovskoe settlement; 10 – Plamya Sibiri-6 settlement; 11 – Ust'-Tersyukskoe settlement; 12 – Tsarevo settlement; 13 – Vodennikovo-1 burial ground; 14 – Isetskoe-XIIIB burial ground; 15 – Khripunovsky burial ground; Б – KDE plot of dates

Рис. 5. Памятники раннего Средневековья

А – расположение памятников с С14 датами: 1 – городище Барсучье; 2 – поселение Исет-ское-2; 3 – городище Красногорское; 4 – городище Красноярское; 5 – городище Молчанов-ское; 6 – городище Пламя Сибири-6; 7 – городище Усть-Терсюкское; 8 – городище Черепа-ниха-2; 9 – поселение Чечкино-4; 10 – могильник Актюбэ; 11 – могильник Уелги; Б – KDE-график диапазона дат

Fig. 5. Monuments of the early Middle Ages

А – location of sites with C14 dates: 1 – Barsuch'e settlement; 2 – settlement Isetskoe-2; 3 – Krasnogorskoe settlement; 4 – Krasnoyarsk settlement; 5 – Molchanovskoe settlement; 6 – settlement Flame of Siberia-6; 7 – Ust'-Tersyuk settlement; 8 – settlement Cherepanikha-2; 9 – settlement Chechkino-4; 10 – Aktobe burial ground; 11 – Uelgi burial ground; Б – KDE plot of dates

На территории Ишимо-Иртышья, судя по датам COAH-9237, 9238, 9241, 7701 и материалам с городищ Борки-1 и Красноярское, оформляется гончарная традиция потчевашской культуры. Это предположение дополнительно аргументируют находки бронзовой пластики с характерным для потчевашской культуры художественным оформлением изделий орнито-морфными образами, а также специфическая керамика. В слоях вместе с датами и потчеваш-ской посудой фиксировались бакальские и карымские материалы, однако сегодня сложно предполагать совместное проживание носителей всех трех традиций в конце VII – VIII в. н. э. в связи с неточным контекстом дат. Тем не менее, о взаимодействии в это время потчеваш-ского и бакальского населения имеются данные с могильников и поселений Притоболья: в материалах Перейминского-1 и Воденниково-1 некрополей, Большого Бакальского городища обнаружены их синкретичные экземпляры, а также оригинальные прииртышские образцы.

Ко времени раннего Средневековья (диапазон ~ 860–1025 гг. н. э.) относятся 28 дат (рис. 5) с городищ: Барсучье (СОАН-4808, 4809), Красногорское (UPi-756, 761, СОАН-5680), Красноярское (СОАН-7700, 7704), Молчановское (СОАН-5686), Пламя Сибири-6 (СОАН-10007),

Усть-Терсюкское (СОАН-7598, 10059), Черепаниха-2 (СОАН-7991, 7992, 7993, 7994); поселений: Исетское-2 (Le-11231, 11232, 11233, 11235, 11240, 11241), Чечкино-4 (СОАН-7621); могильников Уелги (Poz-121187, 121188, DeA-36403, 36404, 11458), Актюба (DeA-36402).

К наиболее ранним поселенческим памятникам юдинской культуры относятся комплексы преимущественно подтаежной зоны, среди них городище Черепаниха-2. На площади поселения было изучено четыре сооружения, из котлованов которых отобрано по одной пробе для радиоуглеродного датирования. Так, на основании абсолютных дат (СОАН-7991, 7994) сооружения 1 и 4 датированы второй половиной IX – X в., а сооружения 2 и 3 – X – началом XI в. (СОАН-7992, 7993) [Чикунова, Якимов, 2012]. К этому же хронологическому периоду (IX–XI вв.) принадлежит комплекс городища Пламя Сибири-6. На уровне материка исследована часть хозяйственной постройки, в углу которой находился плавильный горн [Третьяков, 2024]. Проба, отобранная из его заполнения (СОАН-10007), дала дату конец IX – начало XI в. На Молчановском городище из заполнения жилища 1 отобрана проба (СОАН-5686), указывающая на период конца IX – X в.

Два строительных горизонта выделено на Барсучьем городище, где было исследовано два разновременных сооружения. Более раннее сооружение 2 на основании двух радиоуглеродных дат (СОАН-4808, 4809) отнесено к X–XI вв. [Матвеева, Зайцева, 2004, с. 55]. Кроме того, к рассматриваемому диапазону относится одна дата (СОАН-7621) (конец VIII – середина IX в.), которую дал радиоуглеродный анализ пробы с межжилищного пространства поселения Чечкино-4 [Цембалюк и др., 2009, с. 57–58]. Поселение в качестве неукрепленного селища располагалось в непосредственной близости от городища юдинской культуры Чечкино-1.

В лесостепной части Притоболья представительная серия абсолютных дат получена из комплекса Красногорского городища. Одна дата (UPi-756), указывающая на конец VIII – X в., получена по углю из межжилищного пространства площадки поселения [Матвеева и др., 2009, табл. 1, 2]. По древесине столба из рва оборонительной линии, а также из вторичного заполнения жилища 6 получены даты (СОАН-5680 и UPi-761 соответственно), указывающие на X – начало XI в. Судя по всему, рассматриваемые даты связаны с начальным этапом функционирования поселения в юдинское время. Так, в IX–X вв. начинает застраиваться жилая площадка заброшенного раннесредневекового бакальского городища, а также происходят перестройка и обновление фортификационных сооружений (подсыпка вала и расширение рва).

На Усть-Терсюкском городище к этому времени относится две даты (СОАН-7598, 10059). Первая, давшая при калибровке период конца VII – середины IX в., происходит из запыления котлована жилища бакальской культуры, с территории укрепленной площадки [Рафиков, Берлина, 2011]. Проба для второй даты (VIII – середина X в.) была отобрана из заполнения юдинского жилища 13а [Матвеева и др., 2024].

Из культурного слоя поселения Исетское-2 происходит серия дат (6 ед.), пробами для четырех (Le-11231, 11232, 11233, 11235) из них послужила древесина из канавы одного из сооружений с периферии памятника. Суммарно датировка этой постройки укладывается в рамки IX – начала XI в. Еще две даты (Le-11240, 11241), укладывающиеся в X в., происходят из других сооружений.

Датировка комплексов южно-таежной зоны Прииртышья, реализована по материалам Красноярского городища. К рассматриваемому периоду относятся две даты (СОАН-7700, 7704),укладывающиеся в широкий диапазон конца VIII – начала XI в.

Некрополи этого периода с C14 датами немногочисленны. Среди них два могильника лесостепного Зауралья – Уелги и Актюба. Первый имеет пять дат, происходящих из заполнения ряда захоронений с кочевническими материалами (Poz-121187, 121188, DeA-36403, 36404, 11458). При калибровке их значения компактно укладываются в период конца VIII – конца IX в. Близкие значения имеет дата одного из захоронений могильника Актюба (DeA-36402), давшая диапазон конца IX – середины X в.

Это время характеризуется сложением и развитием юдинской культуры, что выразилось в распространении характерных укрепленных поселений в бассейнах рек Тавды, Туры и Ни-цы. Среди исследованных памятников этого времени городища Черепаниха-2, Молчановское и Пламя Сибири-6. Развитие культуры притобольского населения во второй половине IX – середине XI в. происходило на фоне экспансии тюркоязычных кочевников на территории степного пояса от Алтая до Южного Урала, включая прилегающие районы лесостепи. Так, начиная с IX в. буферная зона Среднего Притоболья входит в зону расселения кимаков и носителей сросткинской культуры. В юдинской среде появляется мода на ношение наборных поясных гарнитур, распространяются элементы костюма характерные для кочевников Алтая, складывается комплекс вооружения, типичный для степной среды. Также это время ознаменовалось формированием на северных притоках Тобола восточного ответвления «Великого мехового пути», через который в Западную Сибирь поступает импорт из Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Основным посредником в торговле с носителями юдинской культуры выступает население Верхнего Прикамья – носители ломо-ватовской культуры. Со второй половины X до конца XI в. импорт из центров Волго-Камья значительно увеличивается: привозятся наборные пояса, детали костюма и др. В Притоболье вещи из Волго-Камья, Алтая и Верхнего Прииртышья не редко встречаются в закрытых комплексах совместно с северо-западносибирскими изделиями. Наиболее ярко эта ситуация отражена в материалах могильников Вак-Кур [Турова, 2016, с. 72] в подтаежной зоне, а также Уелги и Актюба [Боталов, Грудочко, 2023] в лесостепной.

В историческом контексте последующий период по материалам Западной Сибири совпадает с эпохой развитого Средневековья, тем не менее при построении KDE модели абсолютные даты были разделены на две группы (1 – 1026–1150 гг., 2 – 1151–1425 гг.), что, вероятно, обусловлено неравномерностью выборок.

В диапазон периода развитого Средневековья 1 (~ 1026–1150 гг.) (рис. 6) попали 13 дат с городищ Борки-1 (СОАН-9242), Красногорское (UPi-754), Красноярское (СОАН-7699, 7703, 7705, 7706, 7708), Усть-Терсюкское (GV-05265), Усть-Утяк (СОАН-7057); Царево (СОАН-599); поселений Исетское-2 (Le-11230, 11234); могильника Медный Борок (СОАН-9562).

Самая многочисленная выборка дат этого периода зафиксирована на Красноярском городище в южно-таежном Прииртышье (5 ед.), где она укладывается в диапазон середины XI – середины XII в. Здесь же стоит упомянуть об одной дате с городища Борки-1 (СОАН-9242), которая определяется периодом середины XI – конца XII в.

На территории подтаежного Притоболья зафиксирована лишь одна дата на Царевом городище, где было исследовано наземное каркасно-столбовое сооружение. Одна из проб 960 ± 40 л. н. (СОАН-599), полученная по образцам из его конструкций, дала период начала XI – первой половины XII в. Несмотря на это, основной массив дат Царева городища (середина XI – первая половина XIII в.) относится к следующей группе (рис. 7).

Остальные даты происходят из памятников лесостепного Притоболья. Среди них Красногорское городище, где дата (UPi-754) получена по образцу древесины из вторичного заполнения жилища 6. Она укладывается в рамки середины XI – середины XII в. На Усть-Тер-сюкском городище дата (GV-05265) определяется серединой XI – XII в. Образец древесины из верхних горизонтов Усть-Утякского городища говорит о времени существования памятника в период середины XI – середины XII в.

Одно из немногих изученных поселений эпохи Средневековья также содержит даты этого периода (Le-11230, 11234), а на межмогильном пространстве некрополя Медный Борок был собран уголь, давший значение середины XI – середины XII в.

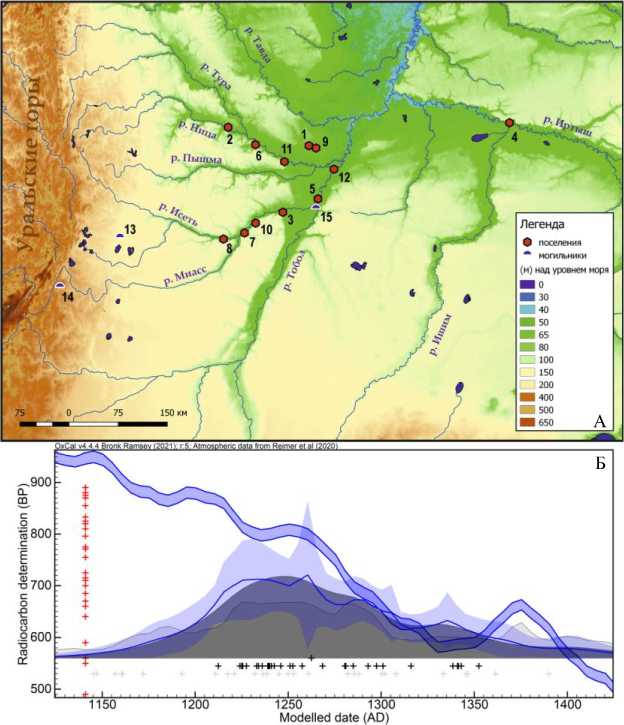

Памятники периода развитого Средневековья 2 (~ 1151–1425 гг.) характеризуют 30 дат (см. рис. 7) из комплексов городищ Барсучье (СОАН-4807, 4806), Святой Бор V (СОАН-4929, 4928), Липчинское (СОАН-10004), Царево (СОАН-291, 293, 601, 602), Боровиковское I (СОАН-10005), поселение Чечкино-4 (СОАН-7622); из лесостепных городищ Красногорское (UPi-764), Криволукское (СОАН-5568), Усть-Терсюк-1 (СОАН-10062, Le-8218, GV-05263,

05264, 05266), Папское (СОАН-9725), Прыговское (Le-5040); из могильников Медный Борок (СОАН-9563, 9564, 9565), Большеказакбаевский-2 (Le-5511), Кордон Миассово-1 (Le-10990) Зауралья.

Рис. 6. Памятники развитого Средневековья (1)

А – расположение памятников с С14 датами: 1 – городище Борки-1; 2 – поселение Исетское-2; 3 – городище Красногорское; 4 – городище Красноярское; 5 – городище Усть-Утяк-1; 6 – городище Царево; 7 – могильник Медный Борок; Б – KDE-график диапазона дат

Fig. 6. Monuments of the Middle Ages (1)

А – location of sites with C14 dates: 1 – Borki-1 settlement; 2 – Isetskoe-2 settlement; 3 – Krasno-gorskoe settlement; 4 – Krasnoyarskoe settlement; 5 – Ust-Utyak-1 settlement; 6 – Tsarevo settlement; 7 – Medny Borok burial ground; Б – KDE plot of dates

К данному диапазону относится основной массив дат с Царева городища. Две даты – (СОАН-601, 602) – были получены по материалам наземного каркасного сооружения [Рафикова, 2011, с. 13–14], еще две (СОАН-291, 293) – по углю из разведочного шурфа, заложенного неподалеку от рассматриваемого сооружения. Практически все даты укладываются в рамки середины XI – первой половины XIII в. Царево городище является сложнострати-фицированным комплексом, где присутствуют слои раннего Средневековья (бакальская и карымская культуры), а также горизонты позднего Средневековья, связанные с существованием столицы Тюменского ханства – Чинги-Туры. Мы, в свою очередь, считаем, что период XI–XIII вв. на Царевом городище (вероятно, его восточная часть) был связан с функционированием юдинского поселка, о чем говорит характерная гребенчато-шнуровая керамика, зафиксированная в тех раскопах, где был произведен отбор проб для обсуждаемых дат.

Рис. 7. Памятники развитого Средневековья (2)

А – расположение памятников с С14 датами: 1 – городище Барсучье; 2 – городище Боро-виковское I; 3 – городище Красногорское; 4 – городище Красноярское; 5 – городище Криволукское; 6 – городище Липчинское I; 7 – городище Папское; 8 – городище Прыговское; 9 – городище Святой Бор-5; 10 – городище Усть-Терсюкское; 11 – городище Царево; 12 – поселение Ческтно-4; 13 – могильник Большеказакбаевский-2; 14 – могильник Кордон Миас-сово-1; 15 – могильник Медный Борок; Б – KDE-график диапазона дат

Fig. 7. Monuments of the Middle Ages (2)

А – location of sites with C14 dates: 1 – Barsuch'e settlement; 2 – Borovikovskoe I settlement; 3 – Krasnogorsk settlement; 4 – Krasnoyarsk settlement; 5 – Krivolukskoe settlement; 6 – Lipchinskoe I settlement; 7 – Papskoe settlement; 8 – Prygovskoe settlement; 9 – Svyatoy Bor-5 settlement; 10 – Ust'-Tersyukskoe settlement; 11 – Tsarevo settlement; 12 – Chesktno-4 settlement; 13 – Bolshekazakbaevsky-2 burial ground; 14 – Kordon Miassovo-1 burial ground; 15 – Medny Borok burial ground; Б – KDE plot of dates

На городище Святой Бор V исследованы две жилые постройки. Из остатков древесины рухнувшей кровли жилища 2 были отобраны две пробы для радиоуглеродного датирования – СОАН-4928, 4929 [Матвеева и др., 2009, табл. 2]. Первая указывает на период конца XII – первой половины XIII в. Вторая – на вторую половину XI – первую половину XIII в. Как представляется, датировка жилища 2 укладывается в XII – первую половину XIII в.

Концом XII – серединой XIII в. датируется деревянная основа вала на Липчинском городище (СОАН-10004). Сооружение 1 на Барсучьем городище, в заполнении которого преобладает керамика нижнеобского облика [Матвеева, Зайцева, 2004, с. 55], на основании двух радиоуглеродных дат (СОАН-4806, 4807) датируется XIII в. На поселении Чечкино-4 остатки деревянных конструкций дали период XIII–XIV вв. (СОАН-7622).

На территории лесостепного Притоболья Н. П. Матвеевой исследовано Криволукское городище. На площади памятника изучено восемь полуземлянок. Из котлована жилища 5 происходит одна радиоуглеродная дата (СОАН-5568), указывающая на период функционирования постройки в рамках XIII в. [Матвеева, Рафикова, 2005, с. 115].

Средневековые материалы сложностратифицированного Усть-Терсюкского городища датированы на основании пяти дат, одна из которых (Le-8218), определяемая в диапазоне конца XII – середины XIII в., получена из верхних заполнений рва. Еще четыре даты (СОАН-10062, GV-05263, 05264, 05266) получены из сооружений с жилой площадки и укладываются в диапазон вторая половина XII – середина XIII в. с перевесом в XIII в.

К более поздним комплексам относится ряд поселений, где обнаружены материалы не только юдинского, но и макушинского типа. В частности, «изолированный» средневековый слой был отмечен В. М. Морозовым и А. А. Ковригиным на Прыговском городище. С ним связаны остатки наземного сооружения, ряд хозяйственных ям, а также часть оборонительных линий (внутренний ров). С межжилищного пространства средневекового поселения был получен представительный керамический комплекс юдинской культуры и ма-кушинского типа [Морозов, Ковригин, 1999, с. 66–67]. Средневековые горизонты поселения были датированы по одной радиоуглеродной дате (Le-5040) серединой XIII – XIV в., проба для которой отобрана из кости верблюда.

К числу «поздних» комплексов относятся материалы Папского городища, которое содержит юдинский и макушинский горизонты [Матвеева и др., 2020, с. 48–49]. Одна дата (СОАН-9725), материалы для которой были отобраны из верхних слоев, указывает на период XIV – начала XV в. Аналогичная ситуация зафиксирована на многослойном городище Боровиков-ское I, где слои с юдинским материалом были перекрыты макушинским горизонтом. Из верхнего – макушинского – горизонта происходит проба (СОАН-10005), давшая дату XIV – начало XV в. В южно-таежном Прииртышье к этому времени относятся несколько дат из Красноярского городища, где было отобрано пять проб, датировка которых укладывается в рамки второй половины XIII – XIV в.

В большинстве закрытых комплексов этого времени инвентарный материал весьма бедный либо отсутствует, поэтому их датировка весьма проблематична. В данном случае мы обращаемся к абсолютным датировкам некрополей. Так, одна дата (Le-5511) – середина XI – середина XIII в. – получена по образцу кости из погребения Большеказакбаевского II могильника. Еще одна (Le-10990), укладывающаяся в диапазон второй половины XIII – XIV в., получена по образцу из погребения 1 могильника Кордон Миассово-1. Из культурного слоя могильника Медный Борок происходят три даты: одна из погребения 11 (СОАН-9565), определяемая серединой XIII в., другая из погребения 15 (СОАН-9563) – конец XIII – конец XIV в., а третья из межмогильного пространства (СОАН-9564) – первая половина XIV в.

Эпоха развитого Средневековья ознаменовалась развитием культуры населения Прито-болья. На это время приходится распространение основного массива погребальных и поселенческих памятников, среди которых стоит отметить хорошо датированные комплексы подтаежной зоны (городища Барсучье, Святой бор V, Царево, Боровиковское I, Липчинское; поселение Чечкино-4 и др.). Одновременно с этим происходит расширение ареала юдинской культуры на юг – в лесостепь. Так, в Приисетье происходит обновление и использование площадок заброшенных поселений бакальской культуры раннего Средневековья, таких как городища Красногорское, Усть-Терсюкское, Прыговское, Папское. Видимо, в этом же контексте мы должны рассматривать материалы поселения Исетское-2.

В XII в. на юдинской основе при значительном участии тюркоязычного населения формируется новая культурная традиция – макушинский тип памятников. Ее представители сосуществовали с носителями родственной юдинской культуры в рамках XII – первой полови- ны XIII в., об этом говорят материалы городищ Усть-Терсюкское, Папское, Боровиковское I, Прыговское.

Во второй половине XIII – начале XV в. на территории Среднего Зауралья расселялись мобильные группы макушинского населения. С этим периодом связаны отдельные даты на многослойных поселениях – городища Усть-Терсюкское, Папское, Боровиковское I, Пры-говское и могильники Большеказакбаевский II, Кордон Миассово I, Медный Борок. Это время совпадает со временем активных этнополитических процессов, протекавших на территории степного региона, которые позднее вылились в расширение Монгольской империи на север и привели к вхождению территории Западной Сибири и Южного Урала в состав Золотой Орды (Улуса Джучи). Думается, что в это время макушинское население продолжало хозяйствовать вдоль восточных склонов Урала, а их угасание, вероятно, связано с участием ее носителей в этногенезе населения Тюменского ханства в начале XV в.

Заключение

Таким образом, KDE-модели могут эффективно применяться для автоматизированного суммирования дат С14. Как и в любом виде исследований, связанных с анализом больших наборов статистических данных, важно учитывать возможность искажений, которые могут существенно повлиять на распределение дат. Сочетание же данного метода с известным археологическим контекстом может существенно сгладить данные расхождения. Диапазоны, намеченные нами на основании серий абсолютных дат, особенности сочетания культурных типов отдельных категорий вещей (в основном керамики), позволили определить контекст памятников в рамках отдельных периодов в широком спектре материальной культуры населения лесостепного и подтаежного Тоболо-Иртышья конца железного века и Средневековья.