Радиоуглеродный метод и проблемы датирования бронзового века

Автор: Авилова Л.И., Орловская Л.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327933

IDR: 14327933

Текст статьи Радиоуглеродный метод и проблемы датирования бронзового века

СТАТЬИ

Л.И. Авилова, Л.Б. Орловская

РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД

И ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВАНИЯ БРОНЗОВОГО ВЕКА*

Метод радиоуглеродного датирования был обоснован Уиллардом Либби (Чикагский университет) в 1949 г. Он базируется на определении возраста объектов по скорости полураспада радиоактивного изотопа углерода 14С в мертвых материалах органического происхождения. Уже в 1950-х гг. было получено множество дат археологических объектов. В 1972 г. вышла первая в нашей стране сводка радиоуглеродных датировок (Долуханов, Тимофеев, 1972). Одновременно было установлено, что количество радиоактивного углерода в атмосфере не является постоянной величиной, а изменяется под воздействием космического излучения, солнечной активности, магнитного поля Земли, климата. Возникла необходимость уточнений датировок. Вначале была вычислена геомагнитная поправка (Виска, Neustupny, 1967. Р. 261-263). Наиболее эффективным стал способ корректировки дат по дендрохронологической шкале. Был проведен анализ уровня содержания 14С последовательно в годичных кольцах гигантской секвойи из Калифорнии (возраст живущих деревьев иногда превосходит 2000 лет). В 1965 г. Ганс Зюсс (Калифорнийский университет) изучил изменение концентрации 14С в атмосфере на образцах остистой сосны (Pinus Aristata, ныне Pinus Longaeva) из горных районов Калифорнии, причем возраст живущих деревьев достигал 4600 лет, а высохших -27 000 лет. В Аризонском университете Чарльз Фергюсон получил дендрохронологическую шкалу длиной более 8200 лет.

Так были получены точные календарные даты с фиксированным погод-но содержанием 14С для 1200 образцов сосны. Стало возможно по количеству 14С в недатированном образце установить точную дату каждого годичного кольца. Но при сравнении дендродат с радиоуглеродными оказалось, что последние в основном не совпадают с действительными календарными датами образцов. Погрешность радиоуглеродных дат по отношению к календарным была высчитана, получен график (“кривая Зюсса”). Смысл поправки в том, что радиоуглеродные даты в промежутке от 3000 до 7000 лет до наших дней удревняются на 300-1000 лет, тогда они соответствуют календарному возрасту образцов дерева (Suess, 1967. Р. 143-151).

Работы над установлением возраста заранее продатированных методом дендрохронологии образцов аризонской сосны по концентрации 14С велись тремя университетами (Аризонским, Калифорнийским и Пенсильванским). Корреляционные коэффициенты и кривые в основных частях совпали, что стало надежным свидетельством в пользу применения дендропоправки (калибровки) радиоуглеродных дат {Ralph et al., 1973. Fig. 7).

Расхождения между исторически принятыми, в соответствии с письменными источниками датами и некалиброванными 14С датами тех же памятников отмечались еще в 1960-е гг. {Титов, 1965. С. 35-45). Некалиброванные даты царских погребений Ура оказались неприемлемы с точки зрения исторической хронологии: рубеж III и II тыс. до н.э. После коррекции те же комплексы датируются серединой III тыс. (2500-2480 гг.) до н.э.

Были выявлены отрезки хронологической шкалы, где разница между датами, полученными дендро- и радиокарбонным методами, нарастает. Калибрационная кривая Калифорнийского университета содержит узлы и зигзаги - отражение резкого роста концентрации 14С в атмосфере. Одинаковое содержание 14С фиксируется в образцах разного возраста. Эти критические участки приходятся на 1400, 1900, 2100, 2400, 3200 гг. до н.э. {Ralph et al., 1973. Fig. 8). Возникли трудности в археологическом датировании. Результатом проверки, предпринятой в Белфастском университете на материалах дубовых стволов из болот Ирландии стала плавающая шкала длиной 8000 лет. При калибровке радиоуглеродных дат по этой шкале критический участок III тыс. до н.э. не дает резких колебаний концентрации 14С (в отличие от Калифорнийской шкалы). Возникло сомнение относительно глобального характера этих колебаний, но другие шкалы, построенные на европейском материале (дубовые бревна из Рейна и Дуная, свайные постройки Швейцарии) подтвердили существование витков в III тыс. до н.э. В результате перекрестных проверок был сделан вывод о необходимости калибровки для европейских дат, как и для всего Северного полушария, с помощью дендрошкалы калифорнийской сосны.

С конца 1980-х гг. калибровка превратилась в стандартную процедуру датирования. Разработаны пакеты компьютерных программ для получения калиброванных дат и их серийной статистической обработки, расхождения между результатами использования различных программ незначительны.

Широкое применение калиброванных дат привело к изменению ряда традиционных представлений о возрасте памятников, длительности археологических периодов. Сущность изменений - не в удревнении традиционной хронологии и тем более не в конструировании альтернативной, а во внесении поправок и уточнений в хронологические шкалы {Кавтарадзе, 1983). Очевидно, что чем представительнее серия дат для памятника, культуры, тем достовернее результаты 14С датирования. Статистический анализ массовых датировок позволяет, кроме того, высветить проблемы собственно археологического датирования комплексов и их культурной атрибуции, как мы постараемся показать ниже.

В настоящее время используются две не совпадающие хронологические системы: историческая (в основном так называемая средняя) и калиброванная радиоуглеродная. Естественно, историки предпочитают первую - плод усилий поколений ученых. Радиоуглеродная система имеет неоценимые достоинства для территорий, лишенных ранних письменных источников - т.е. всех, кроме Египта и Месопотамии. Это единственная возможность привязки наших территорий к базам абсолютной хронологии, сопоставления между собой отдаленных комплексов и культур. Встречается мнение, что радиоуглеродная система плохо согласуется с исторической хронологией Египта и Месопотамии. Рассмотрим вкратце, каковы основы последней.

Историческая хронология тесно связана с библеистикой. Во-первых, упомянем труд египетского жреца Манефона (IV в. до н.э., эпоха Птолемеев) - история Египта на греческом языке. Под гнетом Римской империи автор стремился вписать историю своего народа в контекст всемирной истории. Им приводятся списки фараонов с указанием длительности царствования каждого; правители распределены по 30 династиям, проведено деление на Древнее, Среднее и Новое царства. Текст известен в извлечениях у античных и раннесредневековых авторов (Иосиф Флавий - начало II в. н.э.). Во-вторых, сведения Манефона подтверждаются Туринским папирусом XVI в. до н.э., найденным в 1828 г. и также содержащим царские списки. В-третьих, древнейшая часть сведений Туринского папируса и Манефона дополняется надписью на Палермском камне III тыс. до н.э., где имеются списки фараонов и записи исторических событий - войн, разливов Нила и пр.

Четвертый источник того же типа - Царский список вавилонского жреца Бероса (III в. до н.э.). Он не столь точен, так как списки правителей династий различных городов-государств сведены в единую последовательность, и тем самым временная шкала как бы растянута. В начальной части перечисляются 10 легендарных правителей, сроки их правлений невероятны -10 тыс. лет и более. Царский список сохранился также в извлечениях - у Иосифа Флавия и Евсевия.

Подтверждением достоверности Царского списка стал архив глиняных табличек из Исина и Ларсы (начало II тыс. до н.э.) с копиями шумерских оригиналов из архива Ура. Первые семь династий после потопа у Бероса считались легендарными, но находки надписей в Царском некрополе Ура подтвердили их достоверность. Архив Тель Амарны, позволяющий синхронизацию фараонов Египта, правителей Сирии, Месопотамии, хеттских царей, датируется эпохой поздней бронзы.

Первую попытку создать точную всемирную хронологию, ликвидировав накопившиеся астрономические и календарные неточности, предпринял французский протестант Жозеф Скалигер в 80-х годах XVI в. Он предложил вести счет на дни (без месяцев, годов) и отсчитал условный день №1-1 января 4713 г. до н.э. Неудобство такой системы ясно из примера: 1 января 1 г. н.э. имело № 1 721 425.

Историю Месопотамии и Египта пытались уточнить по записям астрономических явлений как наиболее надежным и точно вычисляемым реперам. Так, 7-й год правления Сезостриса III (Сенусерта) определяется как 1872 г. до н.э. по восхождению планеты Сотис, отсюда отсчитывается начало правления 12 династии Египта (1991 г. до н.э.). Но в папирусе с указани- ем астрономических наблюдений нет имени фараона, оно взято из другого документа того же архива. А именно эта дата служит основой всей средней исторической хронологии (Cambridge Ancient History, 1967). В этой системе начало 18 династии (Яхмос) и изгнание гиксосов датируется 1567 г. до н.э. также на основании записи астрономических явлений 9-го года правления Аменхотепа I - 1537 г. до н.э. Исходя из сказанйого, промежуток времени для всех династий с 13 по 17 составляет 215 лет (1782-1567 гг. до н.э.), причем происходит наложение годов правления 13-й династии (153 года по Туринскому папирусу, или 1786-1625 гг. до н.э.) и 15-й династии великих гиксосских фараонов (1674—1567 гг. до н.э., 108 лет), а для 16-й династии продолжительностью 118 лет не остается места. 14-я династия также совмещается с 16-й и 15-й (Mellaart, 1979. Р. 7, 8). По мнению Меллаарта, это свидетельствует в пользу длинной (высокой) хронологии и против короткой (низкой) и даже средней, которая, в сущности, является компромиссной между первыми двумя.

Итак, историческая хронология также имеет свои неточности, из-за которых все события ранее XVI в. до н.э. датируются с точностью до 50 лет. Причинами являются ошибки в вычислениях древних авторов, ошибки переписчиков, сознательная фальсификация годов правления, неточность астрономических наблюдений и пр.

Необходимость сопоставления и перекрестной проверки исторической хронологии с 14С датировками очевидна, в особенности это относится к периоду раннего бронзового века (РБВ), или додинастическому Египту и Древнему царству. В результате проведенных Меллаартом вычислений египетская хронология периода Древнего царства удревняется на 150-300 лет: 1-я династия по радиоуглероду датируется 3400-3200 до н.э. вместо 3100-2900 до н.э. по средней хронологии.

Конечно, 14С даты имеют свои ограничения. Радиоуглеродная дата - не точка, а отрезок времени, так как высчитывается со стандартным отклонением. Подчеркнем, что в Египте отсутствуют стратифицированные памятники, позволяющие выстроить колонки дат. Погребения практически всегда грабленые, контекст образцов нарушен. Образцы в огромном большинстве происходят из музейных собраний и проанализированы долгое время спустя после раскопок, что порождает загрязнение материала. В сухом климате и при большой ценности дерева часты случаи его переиспользования. Учитывая это, датировать отдельное царствование оказывается невозможным, приходится оперировать понятием династии.

Датировок по Месопотамии в целом недостаточно, хотя они имеют то преимущество, что происходят в основном из надежно стратифицированных памятников. Но период РБВ здесь (Урук и Джемдет Наср, последний период теперь предпочитают не выделять, включая в понятие позднего Урука), хотя и отмечен наличием письменности, но в отличие от Египта, не имеет документов исторического характера. При построении месопотамской исторической хронологии кроме списков династов также используются сведения об астрономических явлениях. В частности, важнейший рубеж, от которого идет отсчет времени как к современности, так и ретроспективно, - дата падения Вавилона, захваченного хеттскими войсками Мурсилиса I - определяется обычно как 1595 г. до н.э. по записям наблюдений за циклами планеты Венера, солнечных и лунных затмений. Однако новейший анализ тех же источников, с учетом неточностей наблюдений и накопившихся ошибок в записях, привел к омоложению этой даты на 100 лет - 1499 г. до н.э. (Gasche et al., 1998. Р. 91). При определении длительности исторических периодов РД 1, 2 и 3 велик простор для умозрительных выводов и споров. Вслед за Мэл-лоуном (Cambridge Ancient History, 1967. Р. 242) большинство исследователей считают, что РД 1 длился около 200 лет, РД 2-100 лет, РД 3 - 250 лет. По этому поводу Меллаарт задает вопрос: “Как эти оценки согласуются с мощностью слоев Варки-Урука? Для трех, а возможно, даже и пяти строительных горизонтов периода Джемдет Наср, определяемого в 100 лет Мэлло-уном, просто недостаточно такого времени. Три века, по моему мнению, будут вернее” (Mellaart, 1979. Р. 10).

Приведем несколько примеров расхождений исторической хронологии Месопотамии:

Средняя хронология: Длинная хронология:

Хаммурапи 1792-1750 1930-1888 гг. до н.э.

Ур 3-я династия 2113-2006 2250-2143 гг. до н.э.

Аккад 2317-2121 2469-2327 гг. до н.э.

Саргон I 2371-2316 2469-2414 гг. до н.э.

Интересно, что в монографии Меллаарта 1981 г. (Mellaart, 1981) датировки несколько омоложены, хотя и не столь сильно, чтобы совпадать со средней исторической хронологией. Так, важнейший рубеж - начало позднего У рука (Джемдет Наср) и 1-я египетская династия датируется 3000 гг. до н.э. - на 400 лет позже, чем в работе 1979 г. В работе Э. Порады (Porada, 1985) по хронологии Месопотамии используется средняя историческая система, но учитываются и радиоуглеродные датировки.

Приведенные примеры показывают неудовлетворительность средней системы хронологии, наиболее популярной среди историков. Археологи, естественно, широко пользуются методом радиоуглеродного датирования, при этом некалиброванные даты создают некую иллюзию приближения к историческим (по средней системе), но надо ли дорожить этим сходством? Историческая система хронологии, основанная на древнейших письменных источниках, уникальна по своей ценности, ее нельзя не принимать во внимание. Но источники дошли до нас далеко не в безупречном состоянии, что и не позволяет до сих пор создать единую систему исторической хронологии. Один из возможных выходов - в использовании длинной (высокой) исторической хронологии, лучше совместимой с калиброванными датировками. Это не меняет базовых синхронизаций, не отменяет необходимости разработки относительной хронологии. Очевидна необходимость перекрестной проверки дат, критики источников, как письменных, так и археологических, в том числе качества 14С

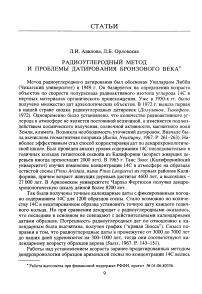

Северная зона ЦМП - РБВ

Ямная - 70 Ситагри IV-Vab -Эзеро - 69 Эгеида - 27 Баден - 21

Софиевка - 10 Сев. Кавказ - 25 Усатово -11

Коцофень -17

1'11 • ч 11111111 h । i п 111111111 о 111111 н i н 1111111 и п 1111 п п п 1111111111111 п г тттттптпт птттггггггттггпггпттпт о о о о оо о о

Os ОО [— i/-i

ПИТТ о

г птптп о ОО Г1 m

m

Рис. 1. Распределение радиоуглеродных датировок культур Северной зоны ЦМП в эпоху раннего бронзового век. (годы до н.э.)

датировок. Поскольку изучение древних культур требует единой хронологической шкалы, а не набора локальных колонок, нужно искать выход не в отказе от той или иной системы хронологии, а в комбинировании обоих методов и поисках возможностей их взаимного уточнения.

Задача анализа межрегиональных хронологических шкал встала перед нами в процессе изучения металлических изделий энеолита-бронзы на широкой территории Циркумпонтийской зоны. Очевидно, что для определения времени сложения и распада металлургических провинций необходимо уточнение границ археологических эпох и периодов (энеолит, ранний и средний периоды бронзового века) путем широких сопоставлений. Был предпринят сбор радиоуглеродных датировок по изучаемым территориям: Северная зона - степь и лесостепь Восточной Европы, Северный Кавказ, Балкано-Карпа-тье, Эгеида; Южная зона - Анатолия, Месопотамия, Левант и Закавказье. Методика и основные результаты этой работы опубликованы, основной интерес авторов сосредоточен на хронологических рамках крупных эпох (энеолит, РБВ и СБВ) (Черных и др., 2000). В данной работе, исходя из того же массива данных, мы представляем датировки отдельных культур и общностей эпохи бронзы. РБВ - первый этап существования Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП), охватившей обе зоны - Север и Юг. База данных по всей провинции составляет 475 дат.

Северная зона ЦМП в основном представлена датами культур баденской общности и родственной им культуры Коцофени, а также культур Эзеро и Ситагри IV-Vab (Балканы и Подунавье) - соответственно 21, 17, 69 и 19 дат; 27 датами раннеэлладского I—II и раннеминойского периодов Эгеиды; усатов-ской, софиевской культур, а также ямной общности (включая даты этой культуры из Подунавья) - соответственно 11, 10 и 70 дат (южный и восточный регионы Восточной Европы); 25 датами северокавказского варианта куроаракс-ской культуры и Майкопа (Северный Кавказ) (рис. 1). Фигуры распределения дат большинства представленных культур довольно четко распадаются на два периода, что в целом соответствует их археологическим датировкам. Особенно это касается массива дат культуры Эзеро как наиболее четко и целенаправленно собранного. Но и совокупности дат других культур в принципе демонстрируют ту же тенденцию. Так, даты этапа Баден I попадают в ранний период (левая часть гистограммы). Распределение дат Северного Кавказа скорее отражает хронологические позиции куро-аракса и Майкопа в целом. Одновершинна лишь фигура распределения дат софиевской культуры, они компактно располагаются в позднем (развитом) периоде РБВ. Несколько неожиданно выглядят совокупности дат в правой части графика массивов дат Ситагри, Эгеиды и особенно ямной общности, которые выпадают из рамок РБВ. Этот период в Северной зоне датируется XXXIII-XXV вв. до н.э.

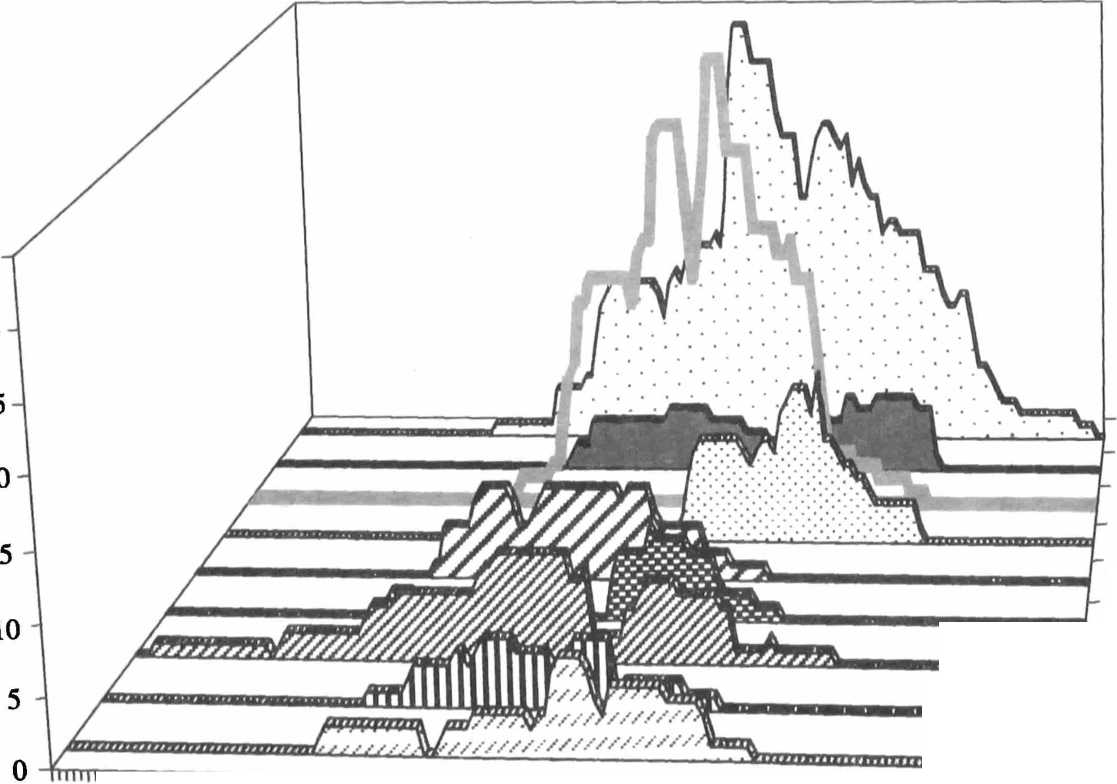

На Юге в рамки ЦМП включаются памятники, датируемые поздним халколитом, ЕВА 1, ЕВА 2, У рук и Джемдет Наср (комплексы типа Арсланте-пе VII-VI С, Коруджутепе В-D, Хассек-Хейюк, Амук F, Алишар I, Троя I, Бейджесултан 20-13). База данных РБВ по Южной зоне насчитывает 206 дат: Анатолия - 166 дат; Левант - 14 дат; Месопотамия - 9 дат; Закавка-

Южная зона ЦМП - РБВ

Рис. 2. Распределение радиоуглеродных датировок культур Южной зоны ЦМП в эпоху раннего бронзового века (годы до н.э.)

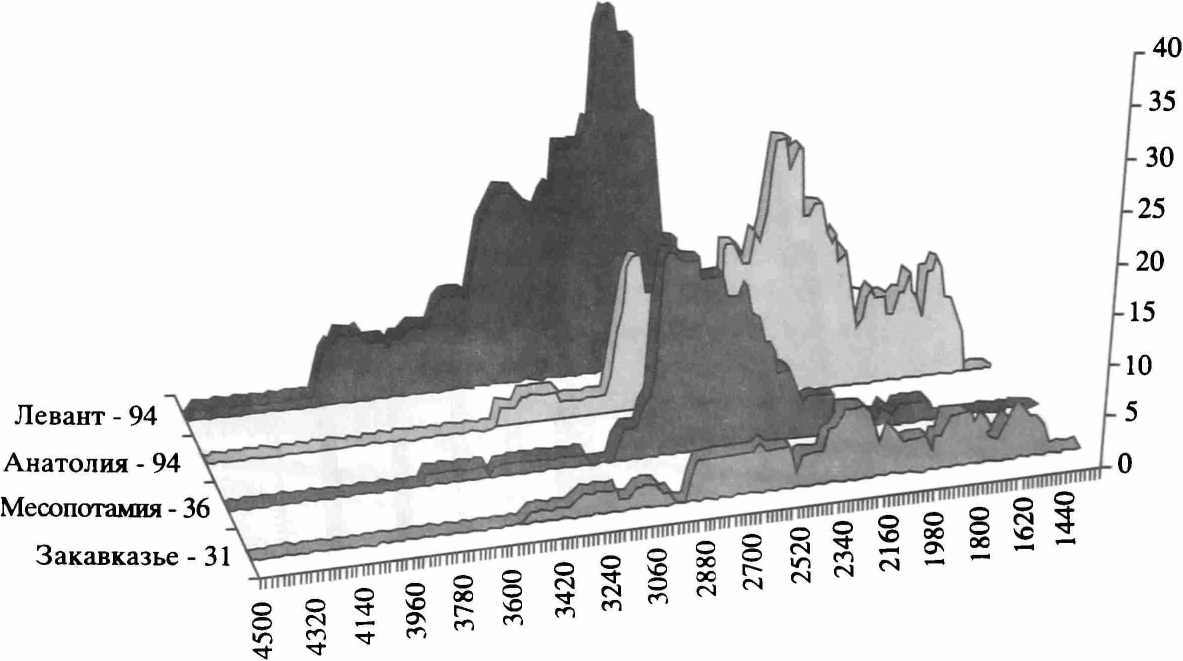

зье -17 дат (рис. 2). В результате статистической обработки датировок период РБВ определяется в Анатолии - XXXII-XXVI вв. до н.э., в Леванте -XLIII-XXXVI вв. до н.э., в Месопотамии - XXXIX-XXXII1 вв. до н.э., на Кавказе XXXVII-XXVI вв. до н.э.

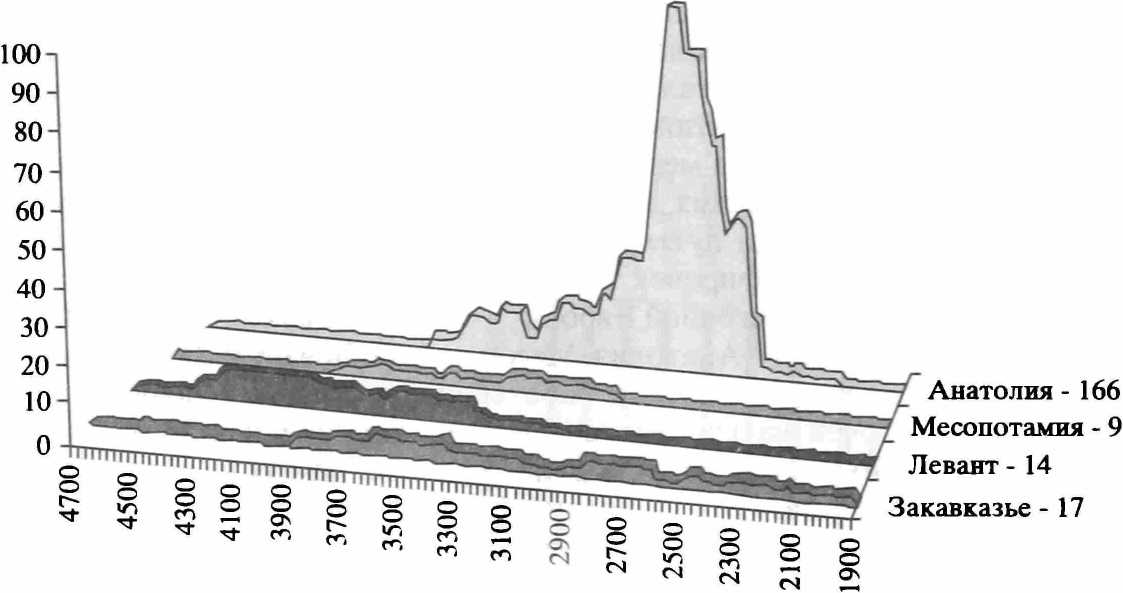

Средний бронзовый век (СБВ) - второй, заключительный период существования ЦМП. База данных по всей территории провинции составляет 421 датировку.

Северная зона ЦМП представлена здесь 27 датами культур Нова Затора и Юнаците, 30 датами культур Костолац и Вучедол (Балканы и Подунавье); 22 датами раннеэлладского 3 и среднеэлладского периодов в Эгеиде; 76 датами катакомбной общности культур южного и восточного регионов Восточной Европы; 11 датами гинчинской, северокавказской, дольменной культур Северного Кавказа (рис. 3). Фигуры распределения дат в СБВ несколько более монотонны, но и здесь также наблюдается деление на периоды, явно совпадающие с хронологической позицией входящих в эти совокупности культур, что требует, однако, дальнейшего уточнения. Несколько удивляет смещение основного массива дат группы Костолац-Вучедол в левую часть графика, выходящего за рамки СБВ, который датируется здесь в настоящее время примерно XXVIII-XX вв. до н.э. В правой части гистограммы располагаются совокупности дат, правда небольшие (графики катакомбной общности и Эгеиды), которые также требуют дальнейшего исследования, так как находятся как бы вне границ СБВ.

Северная зона ЦМП - СБВ

Рис. 3. Распределение радиоуглеродных датировок культур Северной зоны ЦМП в эпоху среднего бронзового века (годы до н.э.)

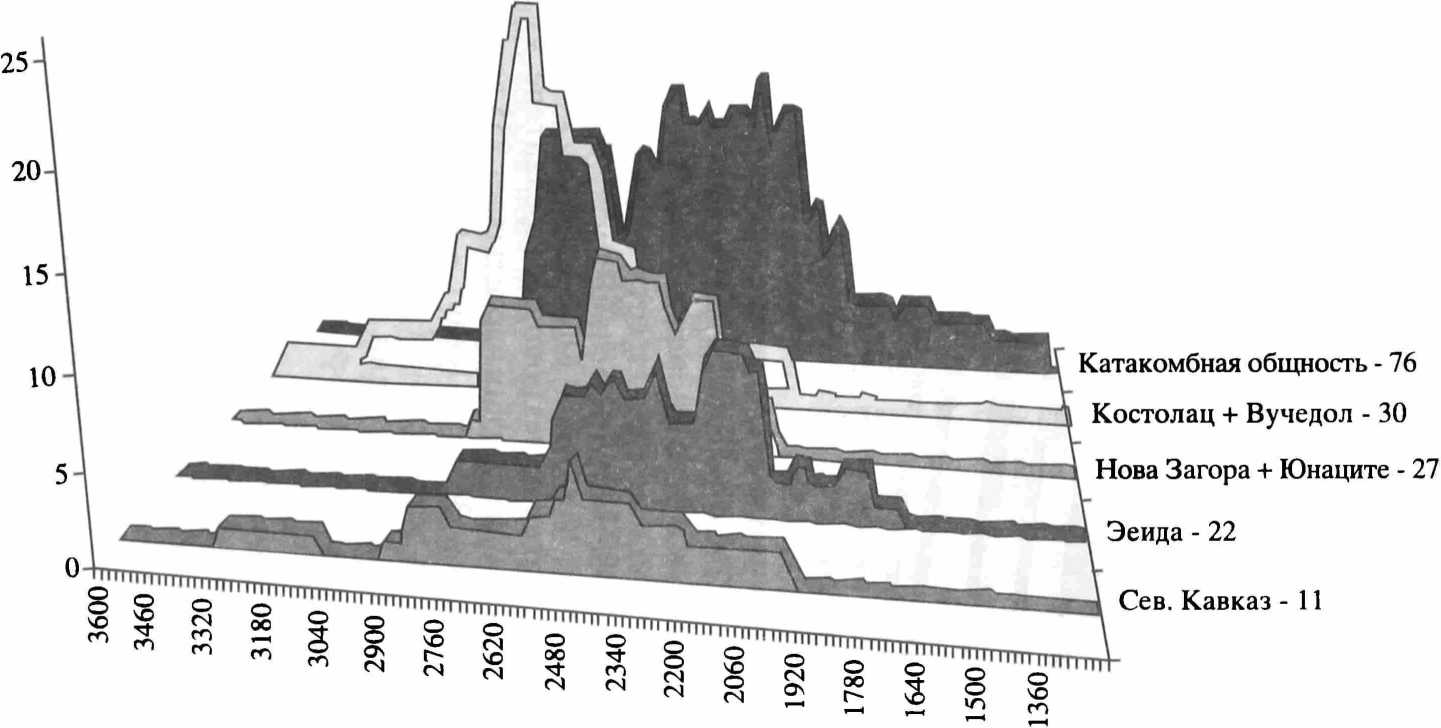

Южная зона ЦМП - СБВ

Рис, 4. Распределение радиоуглеродных датировок культур Южной зоны ЦМП в эпоху среднего бронзового века (годы до н.э.)

На Юге учтены памятники ЕВА 3, МВА, Кюльтепе, РД 1-3, Аккад, Ур 3 династия, Исин-Ларса - памятники типа Троя 2-5, Бейджесултан 12-4, Али-шар III, Аладжа Ш (царский некрополь), Арслантепе VI D-V, Коруджуте-пе Е-Н, Амук G-H-J-K. База данных насчитывает 255 датировок: Анатолия -94 даты; Месопотамия - 36 дат; Левант - 94 даты, Закавказье (культуры Марткопи-Бедени) -31 дата (рис. 4). В результате статистической обработки датировок эпоха СБВ в Анатолии датируется - XXVII-XIX вв. до н.э., в Месопотамии - ХХХ-ХХШ вв. до н.э., в Леванте - XXXV-XXIII вв. до н.э, на Кавказе - XXIX-XVIII вв. до н.э.

Подведем некоторые итоги. Энеолит Балкано-Карпатья, Подунавья и южной части Восточной Европы компактно датируется L-XXXVIII вв. до н.э. (Черных и др., 2000. С. 10). Та же территория затем входит в состав ЦМП, и здесь фиксируется значительный разрыв между концом МВ и началом РБВ - около 500 лет. Можно считать, что этот дисконтинуитет связан с резкими культурными изменениями, отмечаемыми при сравнении блестящих культур МВ с раннебронзовыми (Черных и др., 2000. С. 30). Подобные явления существуют и в других областях, где есть удовлетворительные сведения по датировкам энеолита - так, столь же значительный хронологический перерыв в 500 лет был зафиксирован между энеолитом и РБВ Анатолии (Авилова, 1996. С. 12, 18). В этой связи напомним о чрезвычайной скудости археологических материалов дотроянского времени (типа Кумтепе 1).

То же, хотя и на малом материале, можно отметить и для Месопотамии - лакуна в 400 лет между Убейдом и Уруком. Следует подчеркнуть глобальный характер культурных изменений, происходивших между финалом МВ и началом РБВ, оставивших столь слабые вещественные следы и столь заметные хронологические провалы.

Второе, также повсеместное явление - слабо выраженный переход от РБВ к СБВ. На публикуемых гистограммах видно, что в ряде случаев совокупности дат, относящихся к этим периодам, накладываются друг на друга на протяжении 200-300 лет в промежутке 2800-2500 гг. до н.э. Может быть, здесь мы имеем дело с плавным перерастанием культурных комплексов, в отличие от того, что наблюдалось в период сложения культур РБВ (Черных и др., 2000. С. 21).

Возможно, что не всегда удается четко определить памятник или комплекс стратиграфически и культурно. Ярким примером последнего предположения служит, на наш взгляд, фигура распределения дат двух крупных, сменяющих друг друга во времени общностей культур: ямной и катакомбной. Здесь обращает на себя внимание поздняя в рамках РБВ совокупность дат ямной общности (рис. 1), практически совпадающая с ранней совокупностью дат катакомбной общности в рамках СБВ (рис. 3). Это свидетельствует, как кажется, о недостаточно четкой интерпретации комплексов по собственно археологическим признакам. Несомненно, в этой неопределенности немаловажную роль играет уже отмеченная ранее (Черных и др., 2000. С. 30) бессистемность подбора датирующего материала, куда попадают, например, даты безынвентарных погребений Северной зоны ЦМП, культурная атрибуция которых основана только на стратиграфической позиции или характеристиках погребального обряда. Данная публикация могла бы послужить стимулом для авторов раскопок к повторному анализу таких комплексов с учетом их хронологической позиции.

В Южной зоне существуют подобные проблемы, они связаны с заниженной позицией памятников Леванта и Месопотамии как в РБВ, так и СБВ (рис. 2 и 4). В работе 2000 г. была предложена попытка выделить часть наиболее ранних комплексов и соответствующих им дат в группу “прото-ЦМП”, при этом численность выборок РБВ и СБВ соответственно понижалась (Черных и др., 2000. С. 14-17).

На обсуждаемые вопросы могут дать ответ новые массовые радиоуглеродные датировки и детальный анализ уже имеющихся. Последние годы характеризуются ростом интереса к этой проблематике и возросшей тщательностью и продуманностью отбора проб. Опубликованы новые значительные серии датировок (Демирчихейюк, Арслантепе, Троя, Юнаците), идет работа по построению новых локальных шкал (Shishlina et al., 2000). Укажем на весьма перспективный проект по уточнению региональных периодизаций энеолита - средней бронзы Кавказа и Восточной Европы, основанный на радиоуглеродном датировании культур и периодов их развития. Первые результаты работы опубликованы, хотя размер статьи не позволил автору представить базы данных (Трифонов, 2001).