Рак маточной трубы

Автор: Мунтян Алиса Борисовна, Коломиец Лариса Александровна, Родичева Н.С., Афанасьев Сергей Геннадьевич, Трухачева Наталья Геннадьевна, Данилова О.С., Молчанов Сергей Валерьевич, Жуйкова Лилия Дмитриевна

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Случай из клинической практики

Статья в выпуске: 3 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проблемы диагностики и лечения рака маточной трубы связаны с редкой встречаемостью заболевания. Представленное клиническое наблюдение двустороннего рака маточной трубы у женщины в раннем репродуктивном возрасте демонстрирует сложности диагностики и лечения данной патологии

Рак маточной трубы

Короткий адрес: https://sciup.org/14055919

IDR: 14055919 | УДК: 618.212-006.6

Текст научной статьи Рак маточной трубы

Рак маточной трубы (РМТ) – редкая патология, встречающаяся приблизительно в 0,14–1,8 % случаев среди других онкоги-некологических заболеваний [13]. Абсолютное большинство опухолей маточных труб представлено серозными аденокарциномами (60–90 %), однако встречаются практически все морфологические формы опухолей, наблюдаемые в яичниках [1, 5, 9]. Считается, что РМТ диагностируется в 150 раз реже, чем рак яичников [12]. Морфологическое исследование ряда последовательных случаев злокачественных опухолей яичников, брюшины и маточных труб показало, что доля опухолей яичников, которые на самом деле представляют собой метастазы в яичники РМТ, может быть гораздо больше, чем принято считать [7]. В одном из исследований, посвященных скринингу рака яичников с использованием маркера СА 125, было выявлено, что на каждые шесть случаев рака яичника выявлялся один случай РМТ. Рост онкологической настороженности, совершенствование методов диагностики и внедрение иммуногистохимических методов исследования в практику послужили росту уровня заболеваемости на протяжении последних пятидесяти лет [15].

Патогномоничный клинический феномен «hydrops tubae profluens» («перемежающейся водянки» маточной трубы) выявляется в 10–15 % случаев. Другие симптомы (кровянистые выделения из влагалища, боли внизу живота) встречаются несколько чаще, однако не являются специфичными и не способствуют ранней диагностике РМТ [12, 17]. Присутствующая симптоматика, как правило, расценивается как проявление воспалительного процесса придатков матки. Считается, что воспалительный процесс в придатках матки и трубное бесплодие являются предрасполагающими факторами, способствующими развитию РМТ. Неоднозначен взгляд на место возрастного фактора среди других факторов риска. Однако до сих пор факторы риска возникновения РМТ остаются малоизученными. Как следствие, диагноз РМТ на дооперационном этапе устанавливается лишь в 21 % случаев [3, 13, 14]. Более широкое использование лапароскопии в гинекологии может способствовать своевременной диагностике данной патологии.

Несмотря на то, что удельный вес ранних стадий РМТ выше, чем при РЯ, прогноз хуже. Это связано с недостаточной изученностью патогенеза и отсутствием четкой патогенетически обоснованной терапевтической стратегии. Больные РМТ имеют более высокую частоту ретроперитонеальных и отдаленных метастазов, чем больные РЯ. Метастазы в парааортальных лимфатических узлах определяются в 33 % всех случаев РМТ. Стадия заболевания – наиболее важный фактор, определяющий прогноз при РМТ. К другим клинико-патологическим факторам относятся объем резидуальной опухоли после циторедуктивной операции, наличие асцита, степень дифференцировки [16]. Пациентки с I стадией заболевания имеют высокий риск развития рецидива в случае инфильтрации опухолью серозной оболочки трубы, а также при разрыве трубы пре- либо интраоперацонно, что диктует необходимость в проведении комбинированного лечения, как при распространенном опухолевом процессе [2]. Таким образом, поздняя диагностика, неадекватные стадирование и терапия, высокая частота рецидивов и метастазов – ведущие факторы, оказывающие негативное влияние на выживаемость при данной патологии.

Данное клиническое наблюдение редко встречающейся патологии – первичного рака маточных труб – подчеркивает неспецифич-ность клинического течения и сложность своевременной диагностики заболевания.

Больная Ф., 20 л., в порядке скорой помощи была госпитализирована в дежурный хирургический стационар с диагнозом ущемленная бедренная грыжа справа. Ей было выполнено грыжесечение, резекция большого сальника, пластика бедренной грыжи по Руджио-Парлавеччо. Гистологическое и иммуногистохимическое исследования резецированной части сальника выявили комплексы аденокарциномы некишечного происхождения с наиболее вероятной первичной локализацией опухоли в яичниках.

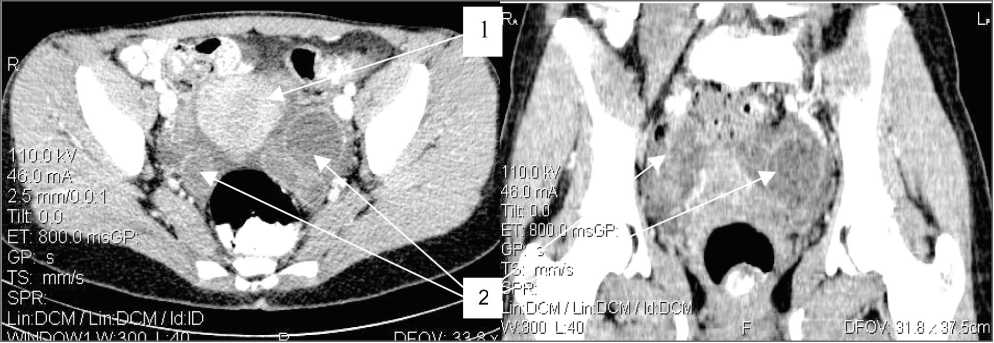

При дообследовании выявлены двухсторон- ние объемные образования придатков до 6 см справа и 5 см слева. Уровень сывороточного маркера в 5 раз превышал верхнюю границу нормы (150 Ед/мл). В условиях онкологического диспансера по месту жительства больная получила 2 курса полихимиотерапии по схеме СС (карбоплатин, циклофосфан). Спустя 3 мес пациентка самостоятельно обратилась на консультативный прием в НИИ онкологии СО РАМН. При обращении предъявляла жалобы на боли внизу живота, больше справа, субфибрили-тет. Лейкоцитоз в периферической крови был 9,5×109/л. В анамнезе – хронический аднексит с неоднократными обострениями. Шейка матки в зеркалах с явлениями цервицита, эктопией эпителия цервикального канала до 1,3 см в диаметре. При бимануальном осмотре в области придатков пальпируются образования до 4,5 см в диаметре, пастозные, умеренно болезненные, ограниченно подвижные за счет спаечного процесса, отмечено укорочение боковых и заднего сводов влагалища. Проведены дополнительные исследования – УЗИ, СКТ органов малого таза и брюшной полости. При СКТ размеры матки – 44×34×48 мм, правого яичника – 31×15×24 мм, левого – 32×22×30 мм. За маткой как слева, так и справа определялись образования вытянутой формы, с толщиной стенок 1,5–2,5 мм. В малом тазу – свободная жидкость (рис. 1).

Уровень сывороточного маркера СА 125 составил 71,77 МЕ/л. При обследовании на инфекции, передаваемые половым путем, была выявлена chlamydia trachomatis. Спустя 2 нед после курса антибактериальной, противовоспалительной и рассасывающей терапии выполнена диагностическая лапароскопия. При ревизии брюшной полости выявлено наличие серозного выпота в малом тазу. Фимбриальный отдел маточных труб запаян, трубы неравномерно утолщены, гиперемированы, поверхность бугристая, с фибриновым налетом. Яичники с явлениями воспаления, множественными фолликулами. Выполнена биопсия яичников, маточных труб, двухсторонняя сальпингостомия. При выполнении сальпингостомии из правой маточной трубы выделился сливкообразный гной, из левой – крошковидные белые массы. После туалета брюшной полости операция была завершена установкой дренажа и микро-

Рис. 1. Спиральная компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением: в проекции придатков с обеих сторон и кзади от матки на фоне жидкости визуализируется опухолевое образование преимущественно кистозного строения, с наличием капсулы и небольшого солидного компонента по периферии, состоящее из нескольких узлов, размерами от 10 до 36 мм.