Рак желудка в регионе Сибири и Дальнего Востока (1991-2005 гг.)

Автор: Писарева Л.Ф., Бояркина А.П., Ушакова И.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 3 (33), 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведен эпидемиологический анализ распространения злокачественных новообразований желудка у населения региона Сибири и Дальнего Востока за 1991-2005 гг. В среднем по региону уровни заболеваемости существенно не отличаются от РФ. Имеются различия в заболеваемости мужского и женского населения. У мужчин рак желудка встречается в 2,4 раза чаще, чем у женщин. Выделены территории повышенного риска по раку желудка: Томская, Иркутская, Сахалинская обла- сти, республики Бурятия и Тыва. Группу территорий пониженного риска составили Алтайский край, Республика Хакасия, Камчатская и Магаданская области. За исследуемый период отмечено снижение заболеваемости раком желудка в регионе, что особенно ярко проявилось у мужского населения. При условии сохранения выявленных тенденций к 2012 г. онкологи- ческая ситуация в регионе Сибири и Дальнего Востока может существенно измениться.

Эпидемиология рака желудка, сибирь, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/14055150

IDR: 14055150 | УДК: 616.33-006.6

Текст научной статьи Рак желудка в регионе Сибири и Дальнего Востока (1991-2005 гг.)

Одной из важных задач здравоохранения является обеспечение руководящих органов информацией о состоянии онкологической заболеваемости населения с учетом условий обитания его на той или иной территории. Эта информация может получить правильную оценку только в комплексном рассмотрении с другими территориями.

РЖ обладают значительной территориальной вариабельностью. Эпидемиология, этиология и патогенез РЖ изучены недостаточно и нуждаются в расширении имеющихся научных исследований, что относится и к региону Сибири и Дальнего Востока.

Этот регион занимает обширную территорию Зауралья общей площадью 11,3 млн кв. км российской части азиатского материка. Он находится в 7 временных поясах и таких природных зонах, как тундровая, лесотундровая, лесная, лесостепная, степная и горная. В регионе проживает 29 млн человек разных национальностей со своими обычаями и образом жизни. Уровень освоения региона весьма не равномерен: плотность населения от 0,4 до 33,3 чел./кв. км. Демографическая ситуация в регионе свидетельствует о социальном и популяционном напряжении. Все это делает регион удобным полигоном для изучения особенностей заболеваемости населения злокачественными новообразованиями, в том числе РЖ.

С 2000 г. в пределах региона Сибири и Дальнего Востока выделяется две природноэкономические зоны: Сибирский федеральный округ (СФО ), в который входят республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская и Читинская области, Алтайский, Красноярский края; и Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) , включающий Республику Саха (Якутия), Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Камчатскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. Это деление (за исключением Чукотского АО – нет данных о РЖ) положено в основу изучения территориальных особенностей эпидемиологии РЖ.

Материал и методы

Динамика погодичных показателей заболеваемости за исследуемые годы, с использованием метода наименьших квадратов, описывалась экспоненциальными уравнениями вида Y = Ве АХ , где Y – показатель заболеваемости, Х – число лет отсчета от 1989 г. Соответствие теоретических уровней заболеваемости экспериментальным определялось с помощью коэффициента корреляции (r) [14]. Компонентный анализ проводился согласно методическим рекомендациям МЗ [13]. Рассчитывались: прирост интенсивных показателей, обусловленный изменениями в половозрастной структуре населения (К в ), прирост показателей, обусловленных изменением риска заболеть, при неизменной половозрастной структуре населения (К р ) и компонента взаимодействия интенсивного показателя при совместном влиянии изменений возрастно-половой структуры и изменением риска заболеть (К об ). Обработка исходных данных осуществлялась методами математической статистики, принятыми в современных эпидемиологических исследованиях и рекомендованных МЗ [13]. При этом статистическая значимость полученных результатов принималась на уровне не менее p≤0,05.

Результаты и обсуждение

В среднем за 1991–2005 гг. заболеваемость РЖ в регионе Сибири и Дальнего Востока составила: у мужчин в ИП 38,1 ± 0,3 0/0000, в СП практически столько же – 38,0 ± 0,3 0/0000, у женщин в ИП – 23,9 ± 0,2 0/0000 и значительно меньше в СП – 16,1 ± 0,1 0/0000. Такое различие объясняется отличием повозрастного состава женского населения региона от мирового стандарта населения. Эти оценки достаточно хорошо согласуются с СП заболеваемости РЖ населе- ния РФ за 1995–2005 гг. (29,5–39,1 – мужчины; 12,6–16,2 0/0000 – женщины) [3].

С возрастом заболеваемость РЖ населения растет, особенно резко у мужчин после 45 лет, у женщин – после 55 лет, несколько замедляясь после 75 лет. Максимальное число больных РЖ приходится на возраст 65 лет и старше: у мужчин – 64,8 %, у женщин – 64,2 %. Среди детского и подросткового населения РЖ встречается сравнительно редко – в среднем у 0,8 мальчика и 0,6 девочки в год.

У мужчин РЖ встречается в 2,4 раза чаще, чем у женщин, однако возрастное различие отчетливо появляется только после 35 лет: до этого в среднем по региону показатели заболеваемости мужчин (6,69 ± 0,29 0/0000) и женщин (6,74 ± 0,30 0/0000) практически были равны между собой. Самое большое различие (в 2,7 раза) выявлено в возрасте 55–64 года. Средний возраст мужчин, больных РЖ, – 62,0 ± 0,01 года, женщин – 64,7 ± 0,1 года.

В структуре онкологической заболеваемости мужчин РЖ, как и по РФ, занимает 2-е место

(стандартизованные показатели, 0/0000)

(13,6 ± 0,1 %) после рака легкого (24,7 ± 0,1 %), но вклад его в 1,2 раза больше, чем в РФ. У женщин ведущими локализациями являются рак молочной железы (18,5 ± 0,1 %) и кожи (12,4 ± 0,1 %). РЖ (9,3 ± 0,1%), как и по РФ, занимает 3-е место, но встречается в 1,2 раза чаще, чем в РФ.

Повозрастная структура имеет свои особенности. У мужчин до 25 лет доля РЖ среди всех локализаций составляла всего 0–3 %. В 25–29 лет РЖ встречался в 6,2 % всех случаев рака, занимая 5-е место после рака головного мозга (6,4 %), легкого (6,6 %), кожи (8,0 %) и гемобластозов (27,1 %). В 30–34 года РЖ (11,6 %) после гемобластозов (17,0 %) практически разделил 2-е и 3-е места с раком легкого (11,5 %). С 40 лет РЖ устойчиво выходит на 2-е место (13,4–15,9 %) после рака легкого (21,0–31,7 %). Особое внимание в данном случае привлекают мужчины 35–39 лет, так как в этом возрасте РЖ в структуре онкозаболеваемости мужчин является самой распространенной локализацией (15,2 %; 1-е место). Это явление наблюдается и в большинстве отдельных территорий региона Сибири и Дальнего Востока.

У женщин до 25 лет РЖ составлял всего 0–2,5 % и, как и у мужчин, не играл существенной роли в структуре онкологической заболеваемости. Чем старше контингент женщин, тем более существенную роль в структуре их онкологической заболеваемости играет РЖ. В 25 лет РЖ находился на 7-м месте (4,3 %) после рака кожи (7,0 %), яичников (7,8 %), щитовидной железы (9,3 %), молочной железы (10,6 %), гемобластозов (16,0 %) и рака шейки матки (18,7 %). К 75 годам и старше его доля составила 12,4 %, и он оказался на 2-м месте после рака кожи (19,7 %). Доля рака молочной железы, занимавшего 1-е место в возрасте 35–69 лет, к 75 годам снизилась до 10,9 %.

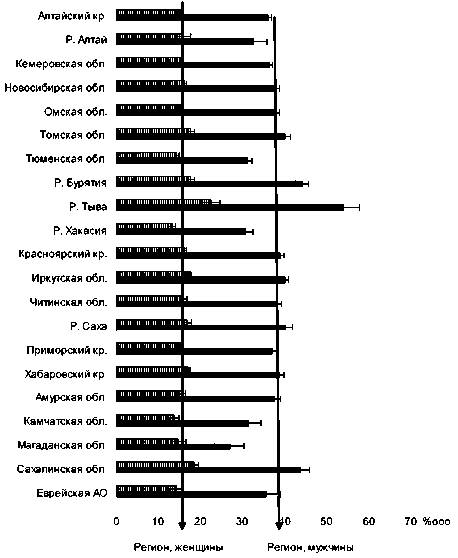

По территории Сибири и Дальнего Востока РЖ распространен неравномерно. Выявлена достаточно большая вариабельность в уровнях заболеваемости как мужского, так и женского населения (рис. 1): у мужчин заболеваемость колебалась от 26,9 ± 3,5 0/0000 в Магаданской области до 54,0 ± 3,85 0/0000 в Республике Тыва, у женщин соответственно от 13,3 ± 0,9 0/0000 в Республике Хакасия до 22,5 ± 2,1 0/0000 – в Республике Тыва.

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2009. №3 (33)

Таблица 1

|

Территория |

1991–1995 |

1996–2000 |

2001–2005 |

|

Мужчины |

|||

|

Сибирь и Дальний Восток |

44,7 ± 0,5 |

37,6 ± 0,5 |

32,8 ± 0,4 |

|

Сибирский федеральный округ |

44,3 ± 0,6 |

37,9 ± 0,5 |

33,1 ± 0,5 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

46,2 ± 1,2 |

36,6 ± 1,0 |

32,0 ± 0,9 |

|

Женщины |

|||

|

Сибирь и Дальний Восток |

18,1 ± 0,3 |

16,3 ± 0,3 |

14,1 ± 0,2 |

|

Сибирский федеральный округ |

17,9 ± 0,3 |

16,3 ± 0,3 |

14,4 ± 0,3 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

18,8 ± 0,6 |

16,4 ± 0,5 |

13,5 ± 0,5 |

Это позволяет выделить в регионе, с одной стороны, группу территорий повышенного риска, в которой заболеваемость и мужского и женского населения РЖ на статистически значимом уровне выше регионального. Это Томская, Иркутская, Сахалинская области, республики Бурятия и Тыва (заболеваемость РЖ у мужчин – 40,0–54,0 0/0000, у женщин – 17,3–22,5 0/0000). С другой стороны, группу территорий пониженного риска, где заболеваемость мужчин и женщин ниже среднего по региону, – Алтайский край, Республика Хакасия, Камчатская и Магаданская области (заболеваемость РЖ у мужчин – 21,7–31,5 0/0000, у женщин – 3,3–15,3 0/0000).

Обращает на себя внимание Республика Тыва, для которой характерны самые высокие (в 1,4 раза выше среднего по региону) уровни заболеваемости РЖ. В структуре онкологической заболеваемости у мужчин, проживающих в Тыве, этой локализации принадлежат 24,1 % случаев, и она наряду с раком легкого (24,0 %) занимает ведущее место. Особенно это относится к возрастам 35–49 лет, когда РЖ принадлежит 28,4–33,4 % всех случаев рака. В возрасте 50 лет и старше рак легкого у мужчин встречается чаще РЖ, но на единицы процентов. В структуре онкологической заболеваемости женщин Тывы РЖ принадлежит 13,5 %, это самая высокая доля среди рассматриваемых территорий, и он по рангу стоит на 3-м месте после рака молочной железы (13,9 %) и шейки матки (14,7 %). Однако с возрастом доля РЖ растет, и к возрасту 60–74 года РЖ (14,9–20,1 %) оказывается на 1-м месте среди остальных локализаций. Поскольку в Тыве 77,0 % населения составляет титульная нация со своим образом жизни и особенностями питания, то в данном случае можно говорить о национальном факторе, увеличивающем риск развития РЖ [8]. По нашему мнению, в повышенной заболеваемости РЖ населения Тывы может играть определенную роль фактор питания: жирная и острая пища, способствующая появлению предраковых заболеваний – язвенной болезни, гастрита и др.

Национальный фактор, но в меньшей мере проявился и в Республике Бурятия, где коренное население (буряты) составляет 29,2 % [8]. До 45 лет у мужчин этой территории РЖ встречается чаще рака легкого, а в возрасте 35–44 года также занимает 1-е место в структуре онкологической заболеваемости мужчин. У женщин 60–64 лет РЖ еще сохранял свое 2-е место среди остальных локализаций, но с 65 лет его вклад в онкозаболеваемость составил 14,5–16,2 %, и это определило ему 1-е место.

Достаточно длительный период (15 лет) наблюдения за численностью онкологических больных в регионе Сибири и Дальнего Востока позволил, с одной стороны, подтвердить уже ранее отмеченный факт снижения заболеваемости населения РЖ в 1976–1990 гг. [11], с другой – описать этот процесс на новом временном интервале 1991–2005 гг. (табл. 1). В среднем по региону заболеваемость РЖ мужского населения с 1991–1995 гг. к 1996–2000 гг. снизилась на 15,9 % и еще на 12,8 % к 2001–2005 гг., т.е. за 15 лет – на 26,6 %. По СФО это снижение (14,4; 12,7; 25,3 %) было несколько ниже, по

Таблица 2

Прирост (убыль) интенсивных показателей заболеваемости населения региона Сибири и Дальнего Востока за время между периодами 1991–1996 и 2001–2005 гг. за счет изменения возрастно-половой структуры населения (Кв), риска заболеть (Кр) и совместного влияния возрастно-половой структуры населения и риска заболеть (Коб)

|

Территория |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

К в , % |

К р , % |

К об , % |

К в , % |

К р , % |

К об , % |

|

|

СФО |

7,7 |

-13,1 |

-9,5 |

12,4 |

-18,0 |

-6,7 |

|

Дальний Восток |

29,7 |

-31,3 |

-2,5 |

24,0 |

-27,8 |

-2,4 |

|

Весь регион |

20,5 |

-27,0 |

-6,1 |

15,0 |

-20,3 |

-3,1 |

ДВФО (20,8; 12,6; 30,7 %) – выше. У женского населения заболеваемость с 1991–1995 гг. к 1996–2000 гг. снизилась на 9,9 % и еще на 12,9 % к 2001–2005 гг. (за 15 лет – на 21,5 %). По СФО (8,9; 11,6; 19,5 %) это снижение ниже, по ДВФО (12,8; 17,7; 28,2 %) – выше.

Данные компонентного анализа приведены в табл. 2, из которой следует, что если за счет изменения возрастно-половой структуры показатели заболеваемости РЖ растут, что происходит особенно заметно в ДВФО, то за счет факторов риска, наоборот, снижаются, и опять в большей мере у населения ДВФО по сравнению с СФО. Совместное же влияние этих факторов (показатель компоненты К об ) подтверждает сделанные выше выводы о снижении заболеваемости РЖ населения региона Сибири и Дальнего Востока в основном за счет изменения влияния факторов риска.

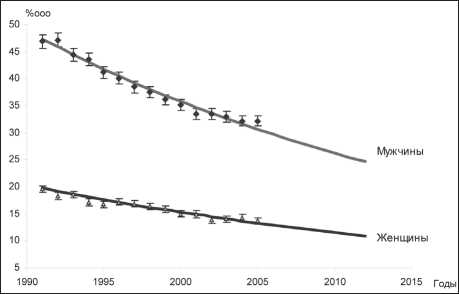

Погодичная динамика уровней заболеваемости РЖ населения Сибири и Дальнего Востока

Рис. 2. Динамика заболеваемости населения региона Сибири и Дальнего Востока за 1991–2005 гг

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2009. №3 (33)

с высокой значимостью описывается уравнениями (рис. 2):

мужского населения (коэффициент корреляции r=0,99; p≤0,001) – Y=50,3е -0,031Х ;

женского населения (r=0,97; p≤0,001) – Y=20,9е -0,028Х .

Согласно полученным кривым, за исследуемые 15 лет заболеваемость РЖ снизилась у мужчин на 35,2 % (среднегодовой темп снижения t=2,3 %) у женщин – на 32,8% (t=2,1 %).

Имеет место снижение уровней РЖ и по большинству отдельных территорий (табл. 3). У мужчин этот эффект прослеживается хотя и с разным темпом и степенью значимости, но повсеместно. У женщин республик Алтай, Тыва и Омской области заболеваемость РЖ оставалась практически на одном уровне, в остальных – также наблюдалось снижение, и порой весьма существенное. В любом случае, согласно полученным экспоненциальным кривым, описывающим динамику заболеваемости, можно выделить территории, на которых снижение заболеваемости населения РЖ оказалось наиболее существенным. В первую очередь это относится к Магаданской области, в которой имеет место самый высокий показатель экспоненты как у мужчин (0,069), так и у женщин (0,043). Здесь же имели место и самые высокие ежегодные темпы снижения (5,1% и 4,0 % соответственно).

Среди регионов, в которых имело место снижение заболеваемости как у мужчин, так и женщин, оказались все территории ДВФО с темпом снижения не ниже: у мужчин 3,1 %, у женщин – 2,6 %. Самый высокий темп снижения у мужчин, как уже было отмечено, оказался в

Таблица 3

Уравнения регрессии Y = ВеАX, описывающие динамику заболеваемости населения территорий региона Сибири и Дальнего Востока за 1991–2005 гг., коэффициент корреляции (r) и среднегодовой темп снижения (t)

|

Территория |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

r |

Ве АX |

t, % |

r |

Ве АX |

t, % |

|

|

Алтайский край |

0,92 |

47,7е -0,030Х |

3,1 |

0,93 |

19,7е -0,028Х |

2,9 |

|

Республика Алтай |

0,69 |

42,9е -0,044Х |

4,0 |

– |

– |

– |

|

Кемеровская обл. |

0,84 |

46,6е -0,031Х |

3,1 |

0,83 |

21,3е -0,033Х |

3,3 |

|

Новосибирская обл. |

0,97 |

50,7е -0,033Х |

3,3 |

0,87 |

20,2е -0,026Х |

2,8 |

|

Омская обл. |

0,68 |

42,3е -0,012Х |

1,5 |

– |

– |

– |

|

Томская обл. |

0,76 |

47,5е -0,019Х |

2,2 |

0,53 |

20,0е -0,013Х |

1,5 |

|

Республика Бурятия |

0,69 |

55,4е -0,022Х |

2,5 |

0,69 |

21,5е -0,020Х |

2,3 |

|

Республика Тыва |

0,55 |

65,0е -0,022Х |

2,5 |

– |

– |

– |

|

Республика Хакасия |

0,86 |

46,4е -0,044Х |

4,0 |

0,70 |

16,8е -0,024Х |

2,6 |

|

Красноярский край |

0,93 |

56,6е -0,039Х |

3,7 |

0,89 |

23,5е -0,040Х |

3,8 |

|

Иркутская обл. |

0,79 |

48,0е -0,018Х |

2,1 |

0,85 |

21,9е -0,025Х |

2,7 |

|

Читинская обл. |

0,95 |

58,2е -0,052Х |

4,4 |

0,87 |

22,4е -0,037Х |

3,6 |

|

Республика Саха (Якутия) |

0,87 |

55,5е -0,035Х |

3,4 |

0,95 |

27,2е -0,053Х |

4,5 |

|

Приморский край |

0,88 |

48,2е -0,030Х |

3,1 |

0,75 |

19,2е -0,024Х |

2,6 |

|

Хабаровский край |

0,87 |

57,6е -0,044Х |

4,0 |

0,93 |

24,2е -0,039Х |

3,7 |

|

Амурская обл. |

0,88 |

52,9е -0,039Х |

3,7 |

0,91 |

21,5е -0,038Х |

3,6 |

|

Камчатская обл. |

0,73 |

48,1е -0,045Х |

4,0 |

0,52 |

17,6е -0,028Х |

3,0 |

|

Магаданская обл. |

0,73 |

49,8е -0,069Х |

5,1 |

0,54 |

21,2е -0,043Х |

4,0 |

|

Сахалинская обл. |

0,91 |

62,3е -0,039Х |

3,7 |

0,83 |

24,0е -0,029Х |

3,1 |

|

Еврейская АО |

0,70 |

61,4е -0,054Х |

4,5 |

0,51 |

20,1е -0,036Х |

3,5 |

Магаданской области, а также в Камчатской (4,0 %) области, Хабаровском крае (4,0 %) и Еврейской АО (4,5 %), самый низкий – в Приморском крае (3,1 %). У женщин ДВФО, кроме Магаданской области, высокий темп снижения обнаружен в Хабаровском (3,7 %), низкий – в Приморском (2,6 %) краях.

В СФО относительно высокий темп снижения наблюдался в Красноярском крае (3,7 % у мужчин и 3,8 % – у женщин), Республике Хакасия (4,0 % и 2,6 %), Новосибирской (3,3 % и 2,8 %), Кемеровской областях (3,1 % и 3,3 %) и Алтайском крае (3,1 % и 2,9 %). Следует также отметить Омскую область и Республику Тыва, в которых при сравнительно низком темпе снижения заболеваемости РЖ у мужчин практически отсутствовало таковое у женщин.

Снижение заболеваемости населения РЖ на фоне роста при одних локализациях и снижения при других может потребовать существенного изменения онкологической службы в Сибири и на Дальнем Востоке. Аналитические представления динамики РЖ (табл.3) дали возможность экстраполировать эти кривые на будущие годы и прогнозировать этот процесс до 2012 г., при условии сохранения выявленных тенденций (табл. 4).

Согласно прогнозу к 2012 г. в группе повышенного риска могут оказаться: Омская (31,8 0/0000 – мужчины и 13,5 0/0000 – женщины), Томская (30,4 и 14,9 0/0000), Иркутская (31,4 и 12,3 0/0000) области, а особенно республики Тыва (39,1 и 18,9 0/0000) и Бурятия (33,5 и 13,5 0/0000). В то же время в группе пониженного риска – Красноярский (22,8 и 9,5 0/0000), Хабаровский (20,8 и 9,8 0/0000) края, Читинская (17,4 и 9,5 0/0000), Амурская (21,6 и 9,0 0/0000) области. Однако самая низкая заболеваемость РЖ прогнозируется у населения Магаданской области (10,2 и 7,8 0/0000).

В среднем же по региону Сибири и Дальнего Востока заболеваемость РЖ к 2012 г. может составить 24,7 0/0000 у мужчин и 10,9 0/0000 у женщин,

Таблица 4

Прогноз заболеваемости населения региона Сибири и Дальнего Востока на 2012 гг. (стандартизованные показатели и их доверительные интервалы, 0/0000)

Выводы

-

1. Заболеваемость РЖ населения региона Сибири и Дальнего Востока за период 1991– 2005 гг. соответствует РФ. У мужчин РЖ встречается в 2,4 раза чаще, чем у женщин, что проявляется только после 35 лет. Самое большое различие (в 2,7 раза) выявлено в возрасте 55– 65 лет. Средний возраст мужчин – 62,0 года, женщин – 64,7 года.

-

2. В структуре онкологической заболеваемости РЖ у мужчин занимает 2-е место после рака легкого, у женщин – 3-е место после рака молочной железы и кожи. В возрасте 35–39 лет у мужчин и 75 лет и старше у женщин РЖ становится ведущей локализацией.

-

3. К территориям повышенного риска относятся Томская, Иркутская, Сахалинская области, республики Бурятия и Тыва; пониженного риска – Алтайский край, Республика Хакасия, Камчатская и Магаданская области.

-

4. В период 1991–2005 гг. отмечено снижение заболеваемости РЖ, которое идет в основном за счет снижения риска заболеть.

-

5. Имеет место негативный национальный фактор при РЖ, о чем свидетельствуют как самая высокая заболеваемость, так и самый низкий темп снижения заболеваемости населения Тывы за исследуемые годы.

-

6. Согласно прогнозу, при условии сохранения выявленных тенденций, к 2012 г. в среднем по региону Сибири и Дальнего Востока заболе-

ваемость РЖ по сравнению с 2005 г. может снизиться на 23,8 % у мужчин и 22,1 % у женщин. К этому времени в структуре онкологической заболеваемости РЖ у мужчин может оказаться на 4-м месте, у женщин – на 8-м месте. В группе повышенного риска могут оказаться Омская, Томская, Иркутская области, республики Тыва и Бурятия.