Раннее искусство буддизма Кореи: к вопросу о специфике художественного языка

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме самобытности и уникальности художественного языка Корейского полуострова, актуальность которой особенно усиливается в исследованиях последнего десятилетия. Уделяется внимание причинам, по которым до недавнего времени корейское искусство находилось в тени соседствующих со страной Китая и Японии. В фокусе исследования находится буддийское искусство Кореи VI–VII вв., периода, когда художественный язык сакрального искусства региона только формировался. В связи с тем, что искусство буддизма в целом невозможно рассматривать в отрыве от традиции (философии, текстов, ритуалов), автор уделяет внимание контексту, в котором бытовало буддийское учение Кореи, а также выявляет его роль во взаимодействии с территориями Китая, Японии, Тибета. На этом фоне рассматриваются ранние произведения буддийского искусства Кореи и их взаимосвязь с китайской художественной традицией, выявляются их основные сходства и отличия. Особенное внимание в статье уделяется образу бодхисаттвы Майтреи, Будде будущего, популярному на территории Корейского полуострова в этот период. Кроме того, автор акцентирует внимание на влиянии корейской художественной традиции на формирование японского художественного языка.

Искусство Кореи, искусство буддизма, иконография Кореи, искусство Японии, корейское буддийское искусство

Короткий адрес: https://sciup.org/147247760

IDR: 147247760 | УДК: 7.03 | DOI: 10.14529/ssh250207

Текст научной статьи Раннее искусство буддизма Кореи: к вопросу о специфике художественного языка

В истории изучения искусства Востока в западных странах и России актуализация наследия Корейского полуострова начала происходить очень поздно, лишь в конце XX в. Несмотря на высокую степень мастерства и художественной выразительности, памятники корейского искусства долгое время оставались в тени своих соседей. Это характерно и для восприятия буддийского искусства Кореи, особенно раннего периода его существования. Подобное отношение к корейским памятникам может быть связано с рядом наложившихся друг на друга событий, происходивших на территории дальневосточного региона с середины XIX в. до второй половины XX в.

С одной стороны, судьба Корейского полуострова в этот период представляет собой череду трагических событий, среди которых японская оккупация, продлившаяся с 1910 по 1945 г. Отметим, что попытки изучения корейского искусства в этот период предпринимались не только корейскими, но и японскими исследователями, что особым образом отразилось на восприятии корейской художественной традиции. С другой стороны, во второй половине XIX – начале XX в. Япония также находилась в состоянии кризиса и стояла перед необходимостью самоопределения в новом, неизбежно наступающем мире модерна. Так, в 1854 г. был подписан Канагавский договор, заставивший Японию открыться миру. Это, в свою очередь, спровоцировало определенную моду на японское искусство в Европе: начали выходить публикации, посвященные японской художественной культуре, например, серия эссе «Японизм»

арт-критика и коллекционера японской гравюры Ф. Бюрти и журнал арт-дилера З. Бинга «Художественная Япония: художественные и промышленные документы» [1], также стремительно росла популярность японского искусства среди художников-модернистов. Одновременно с этими процессами в Японии начинаются первые попытки осознания и конструирования собственной истории искусства1.

На фоне этих ярких событий, а также в силу меньшей осведомленности о художественной культуре Корейского полуострова у западных исследователей начало складываться несколько искаженное впечатление о корейском искусстве. Немаловажным представляется и тот факт, что в дальнейшем вследствие активного политического взаимодействия Запада с Китаем и Японией большее внимание исследователями и научными институциями уделялось искусству именно этих стран. Все это, в свою очередь, способствовало конструированию и укреплению мифа о том, что искусство Корейского полуострова – это лишь незначительная часть общего наследия дальневосточного региона, часто вторичный отблеск китайского влияния, что в корне противоречит художественной действительности.

Обзор литературы

На фоне внешней фиксации и описанности памятников корейского искусства вопрос выявления национальных особенностей его художественного языка начинает созревать только к концу XX в. и особенно развивается в последнее десятилетие, в том числе благодаря усилиям, которые прилагает к этому Республика Корея: переат-рибутируются произведения искусства, выходят публикации и каталоги музейных коллекций, активно проводятся выставки.

Уникальность корейского художественного языка, его выразительных средств раскрывается в многочисленных исследованиях последних лет, касающихся самых разных видов и жанров корейского искусства. Можно отметить книгу «Символы идентичности: корейская керамика из коллекции Честера и Ванды Чанг» [2], в которой поднимается вопрос взаимосвязи между керамикой и культурной самобытностью полуострова. В каталоге «Сацума. Японский экзотизм» [3] представлена история зародившейся в Корее японской керамики сацума. В книге «5000 лет корейского текстиля: иллюстрированная история и технический обзор» [4] описаны особенности текстиля Корейского полуострова. Своеобразие корейских пейзажей затрагивается в работе «Корейская пейзажная живопись: преемственность и инновации на протяжении веков» [5]. Среди отечественных исследователей большое внимание специфике корейского пейзажа уделяет Е. А. Хохлова, которая также защитила диссертацию на тему «Становление корейского пейзажа “подлинного вида” (чингён сансухва) в первой половине XVIII века» [6].

На этом фоне нужно отметить, что специфике художественного и образного языка буддийского искусства Кореи не уделяется должного внимания. Также до сих пор слабо освещена специфика формирования корейской буддийской иконографии. Кроме хронологических и описательных подходов, представленных в корейских и западных исследованиях, можно встретить попытки стилистического анализа, где корейские памятники часто классифицируют в соответствии со стилями китайских династий. Например, к этому подходу обращается Л. Ким в работе «Буддийская скульптура Кореи» [7] и дополняющей ее статье «Ранняя буддийская скульптура Кореи» [8].

Методы исследования

В данной статье используется междисциплинарное сочетание искусствоведческих и буддологических подходов, а при работе с художественным материалом используются иконографический и формально-стилистический методы анализа. Для выявления контекста бытования образов буддийского искусства Корейского полуострова V–VII вв. в ходе исследования привлекались исторические и религиозные тексты исследуемого периода.

Результаты и дискуссия

Прежде чем переходить к разговору о художественной специфике корейского буддийского искусства, необходимо обратить внимание на контекст, в котором существовало и развивалось само буддийское учение Кореи. Известно, что буддизм постепенно проникает на территорию Корейского полуострова и закрепляется там с IV по VI вв. в период Трех государств (I в. до н. э. - VII в. н. э.) - Когурё, Пэкче и Силла. В течение следующего столетия учение полностью проникло в корейское искусство и культуру, и к моменту объединения страны под властью Силла в 668 г. буддизм стал национальной религией. Несмотря на частые внутриполитические конфликты Объединенного Силла, этот период явился временем расцвета корейской буддийской культуры. Строится множество пагод и монастырей, развивается буддийская скульптурная традиция. Многие монахи путешествуют в Индию или Танский Китай, появляются выдающиеся буддийские наставники, создаются различные буддийские школы, само-названные либо по определенным сутрам, либо по территории, где находились их монастыри.

Как и в случае с корейским искусством, долгое время в гуманитарной науке бытовало несколько некорректное мнение относительно природы корейского буддизма: учение в Корее воспринималось «тенью» китайского буддизма, в связи с чем не вызывало особого интереса среди исследователей. Однако, как отмечает Х. Соренсен, Корея играла огромную роль в развитии буддийской мысли и культуры во всей Восточной Азии [9, с. 41].

Известно, что после закрепления буддизма на территории Корейского полуострова, корейские буддийские монахи начали распространять учение в Японии. Путешествия корейцев в Японию осуществлялись примерно с середины VI в. Согласно сведениям «Японской летописи» (яп. Нихон сёки ), в 602 г. монах из Пэкче Гванрык (VII в.) принес буддийские тексты в Ямато (так тогда называлась Япония). В 625 г. из Когурё прибыл монах Хегван (VII в.) и основал школу Санрон [10, с. 112]. В «Японских легендах о чудесах» (яп. Нихон рё-ики ) также упоминается, как в Ямато прибывали монахи из Пэкче и Когурё [11, с. 36–37]. Монахи Силла прибыли в Японию последними и основали школу Кэгон. Х. Соренсен также отмечает, что все ранние буддийские храмы в Японии строились лично корейскими мастерами или под их пристальным наблюдением [9, с. 45]. Также в Японию из Кореи постоянно ввозились изображения. Таким образом, корейский буддизм оказал огромное влияние на развитие раннего японского буддизма и подготовил почву для последующего развития учения в культуре и искусстве Японии.

Также стоит отметить, что на протяжении всей истории дальневосточного буддизма корей- ские монахи участвовали в основании буддийских школ в Китае и, следовательно, играли важную роль в эволюции китайского буддизма в целом. Хотя многие из этих паломников в конечном итоге вернулись на Корейский полуостров, из исторических источников мы знаем, что некоторые из них остались в Китае и стали лидерами китайских буддийских школ. Например, одной из важных фигур, повлиявших на становление школы Саньлунь, был монах Сынран (V–VI вв.), прибывший из Когурё. Когда прославленный китайский монах-паломник Сюаньцзан (596– 664 гг.) основал школу Фасян в танской столице Чанъань, корейский монах Вонджхык (613–696 гг.) стал одним из его первых учеников. Комментарий Вонджхыка к основному писанию йогачары, «Благородной сутре объяснения глубоких тайн» (санскр. Арья-самдхи-нирмочана-сутра), был распространен и в традиции тибетского буддизма [9, с. 47]. Другой корейский монах, Ким Хвасан (694–762 гг.), основал в провинции Сычуань школу Баотан.

Тексты и комментарии, написанные на территории Корейского полуострова такими монахами, как Ыйсан (625–702 гг.) и Вонхё (617–686 гг.), были распространены в Китае и Японии, и их идеи оказали влияние на, например, мысль Фацзана (643–712 гг.), патриарха и основателя школы Хуа-янь. Р. Басвел в своей работе «Формирование идеологии Чань в Китае и Корее» отмечает, что одним из старейших произведений зарождающейся в Китае традиции чань была «Ваджрасамадхи-сутра» (кит. Чин-кан сан-мэи чин )2 – текст, который, как полагает Р. Басвелл, был написан в Корее. Примерно через пятьдесят лет после написания в Корее текст был передан в Китай, где, поскольку его происхождение было полностью неясно, он был принят как аутентичный перевод санскритского оригинала и внесен в канон, а позже попал в Японию и Тибет [12, с. 57].

Таким образом, корейская буддийская традиция имела определенную самостоятельность и оказывала влияние на развитие учения в Японии. Кроме того, сочинения и комментарии, написанные корейцами, быстро распространялись в другие регионы и влияли, в том числе, и на буддизм Центральной Азии и Тибета.

В художественной сфере специфичность иконографии и образного начала корейской буддийской пластики также проявляет себя достаточно рано.

Буддийская скульптура Трех Государств (I в. до н. э. – VII в.), в основном, сохранилась в виде маленьких алтарных экземпляров. Самые ранние сохранившиеся образцы датируются V в. Вполне естественно, что на ранней стадии формирования корейская буддийская скульптура следовала более ранним китайским образцам, которые, вероятно, вместе с текстами ввозились в страну китайскими монахами. Такова, например, скульптура сидящего Будды из позолоченной бронзы, обнаруженная в Ттуксоме на берегу реки Хан в Сеуле (Национальный музей Кореи, Республика Корея). Будда сидит в позе падмасана, его руки сложены в дхья-на мудре (рис. 1). Фигура расположена на прямоугольном троне, на котором размещены два небольших льва (в коренных текстах Будда описывается восседающим на львином троне, поэтому подобные изображения появлялись уже в Гандхаре). Подобный тип изображения сидящего Будды также был очень популярен в Китае в конце IV – начале V в. (рис. 2), поэтому среди исследователей до сих пор нет единого мнения, является ли эта скульптура корейской или китайской по происхождению [12, с. 15].

Рис. 1. Сидящий Будда. V в. Национальный музей Кореи, Республика Корея.

Fig. 1. Seated Buddha. 5th century. National Museum of Korea, Republic of Korea

Рис. 2. Сидящий Будда. V в. Китай. Метрополитен-музей, США

Fig. 2. Seated Buddha. 5th century. China. Metropolitan Museum of Art, USA

Возможно, это, в числе прочего, послужило причиной закрепления в зарубежной исследовательской литературе традиции определять корейское искусство буддизма на разных этапах как «стили» китайских династий. Заметим, что подобное использование термина «стиль» достаточно вольное. Речь здесь идет скорее о влиянии китайской художественной традиции. Когда мы говорим о распространении буддийского учения и искусства, влияние не может иметь негативную коннотацию, умаляющую самобытность какой-либо визуальной культуры. Буддийское искусство само по себе всегда содержало в себе момент транспарентности, буддийских монахов объединяло именно учение, а не национальные признаки, поскольку буддизм – учение наднациональное и надсословное, объединяющее под собой азиатские страны и являющееся «цементирующим фундаментом» региона. Поэтому сам процесс влияния, часто взаимного, неотъемлемая часть истории искусства буддизма.

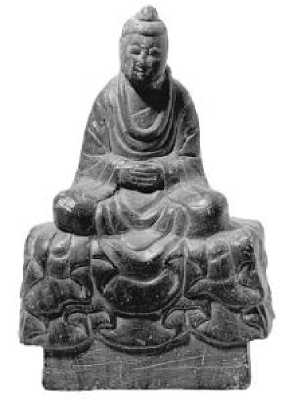

Скульптуры, подобные Будде из Ттуксома, в большом количестве создавались в регионах Ко-гурё и Пэкче в VI в. Пьедестал больше не украшался двумя львами, а покрывался струящимися складками одежды, либо иногда сама прямоугольная форма пьедестала заменялась на цветок лотоса. Таковы, например, две скульптуры из Пуё, Пэкче, хранящиеся в Национальном музее Кореи, Республика Корея: один из позолоченной бронзы (рис. 3), второй из талькохлорита (рис. 4). На этих примерах видно, что самостоятельность корейского художественного языка начинает проявляться уже на раннем этапе. Так, у корейских образцов совершенно отличная от китайских трактовка лица: интонационно более теплая, с мягкими объемами и нежной полуулыбкой, она значительно отличалась от более строгих китайских изображений.

Рис. 3. Позолоченный сидящий Будда. VI в. Корея. Национальный музей Кореи, Республика Корея

Fig. 3. Gilded seated Buddha. 6th century. Korea. National Museum of Korea, Republic of Korea

Рис. 4. Сидящий Будда. VI в. Корея. Национальный музей Кореи, Республика Корея Fig. 4. Seated Buddha. 6th century. Korea. National Museum of Korea, Republic of Korea

Среди сохранившихся буддийских скульптур из позолоченной бронзы периода Трех государств на данный момент найден только один экземпляр, на котором указано как место, так и дата создания изображения. Это стоящий Будда из золотистой бронзы, найденный в провинции Кёнсан-Намдо (рис. 5). Несмотря на то что скульптура была обнаружена на территории Силла, надпись на обратной стороне говорит о том, что она была изготовлена в седьмой год правления вана Ёнга в Когурё3 и что заказал ее настоятель монастыря, его ученики и 40 буддистов-мирян. Также упоминается, что эта скульптура была 29-й из 1000 изготовленных [7, с. 23]. Правая рука Будды из Кёнсан-Намдо в жесте абхая мудра, левая – дхьяна мудра. На мандорле – узоры пламени. Подобные изображения были распространены и в Северной Вэй в начале VI в. Однако китайские изображения характеризуются более вытянутыми и острыми формами, более контрастными и резкими переходами от объема к объему. По сравнению со своими китайскими аналогами скульптура из Кёнсан-Намдо обладает более полнокровными и устойчивыми объемами, переходы между которыми выполнены очень мягко, перетекая от одного к другому. Узоры пламени на мандорле также выполнены в мягких полукружиях дублирующих друг друга линий.

К VII в. на территории Корейского полуострова возрастает количество региональных мастерских. Скульптуры, производимые корейскими мастерами, становятся все более самобытными, обладающими уникальным характером и локальными чертами. Одним из наиболее ярких примеров являются скульптуры бодхисаттвы Майтреи (рис. 6).

Рис. 5. Стоящий Будда. 539 г. Корея.

Национальный музей Кореи, Республика Корея Fig. 5. Standing Buddha. 6th century. Korea. National Museum of Korea, Republic of Korea

Рис. 6. Созерцающий бодхисаттва. VI–VII вв. Корея. Национальный музей Кореи, Республика Корея Fig. 6. Pensive Bodhisattva. 6th–7th centuries. Korea. National Museum of Korea, Republic of Korea

Изображения Майтреи, производимые корейскими мастерами в этот период, были выполнены в редкой иконографии – бодхисаттва в созерцающей позе (кор. пангасаю ). Несмотря на то что эта иконография зародилась в Индии и встречалась в искусстве оазисов Шелкового Пути и Китая [13], она закрепилась за Майтрей только на территории Корейского полуострова и окончательно оформилась там в своем образном звучании.

Бодхисаттва Майтрея особенно почитался на территории Корейского полуострова в VI–IX вв. [14]. Многие сутры, бытовавшие в древней Корее в этот период, были посвящены бодхисаттве. Майтрея как персонаж, а также легенды и истории, связанные с ним, часто встречаются во всех ран- них исторических источниках [15]. Добуддийские ритуалы, например, ритуал защиты государства от внешних врагов, также трансформировались под влиянием буддизма и культа Майтреи. Почитание бодхисаттвы влияло и на социополитическое устройство общества: например, мы знаем о существовании организации хваран (кор. цветущие юноши), которая занималась рекрутированием и воспитанием молодых людей, часто выходцев из аристократической среды. Корейцы верили, что Майтрея может явиться «здесь и сейчас», среди хваран, что является отличительной чертой раннего корейского буддизма, так как обычно приход Майтреи ожидается традицией в конце этой кальпы.

Своеобразный контекст бытования культа Майтреи отразился и на художественном решении его образа. Скульптуры Майтреи, которые создают корейские мастера, наполнены утонченным и мягким звучанием, особой нежностью образа, проявленной и в музыкальной пластике жеста легкого касания щеки, и в деликатной работе с фактурой, создающей ощущение шелковистости. В образе бодхисаттвы Майтреи, изображенного в созерцающей позе, юного, рафинированного и нежного, выявляются уникальные черты корейской художественной традиции.

Из Кореи этот образ попадает в Японию. Корея в целом сыграла важную роль в формировании японского искусства буддизма периода Асука (538–710 гг.) и оказала сильное влияние на зарождающуюся художественную традицию Японии: как мы отметили, многие ранние корейские буддийские изображения завозились корейцами в Японию, а корейские монахи, переселявшиеся в Японию в VI–VII вв., становились частью общины, меняли свои имена и активно участвовали в культурной жизни сангхи. Например, Будда в храме Асука-дэра, был отлит в 606 г. монахом по имени Тори бусси, который предположительно имел корейское происхождение. Другая работа Тори бусси – это триада Будды, расположенная в Хорюдзи и датируемая 623 г. Из Кореи в Японию также проникает традиция изображать бодхисаттву Майтрею в созерцающей позе. Вероятно, изначально их тоже могли выполнять корейские мастера. Такова, например, деревянная скульптура бодхисаттвы в храме Корюдзи.

Выводы

Таким образом, приведенные данные наглядно доказывают, что самобытность художественной традиции корейского буддизма имела место с самого момента своего зарождения. Как буддийское искусство Китая характеризуется искусствоведами линеарностью, плавностью форм, метаморфичностью, а искусство Японии – контрастностью, целостностью детали и общего контура, балансом и нюансировкой, так и искусство Кореи должно найти свое описание в искусствоведческом поле.

Автор благодарит кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Викторию Владимировну Деменову за помощь в подготовке статьи.