Раннеголоценовые микропластинчатые индустрии Центральной Азии (по материалам китайско-шведской экспедиции С. Хедина, Музей восточных древностей, Стокгольм, Швеция)

Автор: Табарев Андрей Владимирович, Гладышев Сергей Анатольевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Работа продолжает цикл статей, посвященных коллекциям каменного века Монголии и сопредельных районов, собранных в ходе экспедиций первой половины ХХ в. и хранящихся в зарубежных научных центрах. Коллекция каменных артефактов экспедиции С. Хедина и Ф. Бергмана (Музей восточных древностей, Стокгольм) позволяет сделать интересные предположения об эволюции микропластинчатой (микроклиновидной и микропризматической) индустрии в Центрально-Азиатском регионе в финальном плейстоцене - раннем голоцене (12-6 тыс. л. н.).

Центральная азия, внутренняя монголия, верхний палеолит, ранний голоцен, микропластинчатая индустрия, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737765

IDR: 14737765 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Раннеголоценовые микропластинчатые индустрии Центральной Азии (по материалам китайско-шведской экспедиции С. Хедина, Музей восточных древностей, Стокгольм, Швеция)

В нашей предыдущей публикации [Гладышев, Табарев, 2011] мы достаточно подробно осветили сюжет, связанный с историей китайско-шведской экспедиции С. Хедина (1927–1935 гг.) и археологических материалов, собранных работавшим в ее составе археологом Ф. Бергманом. Более 320 местонахождений, зафиксированных на обширной территории центральной и западной частей Внутренней Монголии (от Маньчжурии до Синьцзяна), дали обильный каменный и керамический материал, который самим Ф. Бергманом, на основе его знаний о европейском (в первую очередь, североевропейском) каменном веке, был отнесен к мезолиту и неолиту. Он подчеркивал очевидное своеобразие местных индустрий (сходных с индустриями, выделенными ранее Н. Нельсоном в пустыне Гоби), отмечал отсутствие в коллекциях привычных для Европы геометрических микролитов, а также большее распространение неолитических, нежели мезолитических комплексов при практически единичных следах палеолита.

К коллекции Ф. Бергмана в 1950–1960-х гг. обращался Дж. Марингер, который выделил в так называемой «Монгольско-Маньчжурской» (или «Гобийской») неолитической культуре несколько фаций [Maringer, 1950; 1963; Гладышев, Табарев, 2011]. Он также не нашел в материалах очевидных следов палеолитических индустрий, а ряд изделий архаического облика (грубые массивные боковые скребки и чопперы мустьерского вида) справедливо, на наш взгляд, объяснил пережиточными явлениями в древних технологиях. Несомненно и то, что все перио-дизационные построения Дж. Марингера, основанные на материалах сборов с поверхности, следует рассматривать как весьма условные.

К материалам экспедиции С. Хедина впоследствии обращались североамериканские специалисты [Fairservis, 1993]. Имеются публикации о кратких полевых работах

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-01-00548).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 3: Археология и этнография

.

А. Гладышев, 2012

во Внутренней Монголии в 1990-х гг. [Bet-tinger at al., 1994]. И тем не менее спустя более полувека после выхода работы Дж. Марингера коллекция Ф. Бергмана по-прежнему оставалась загадочной. Безусловно, назрела необходимость личного знакомства с ней. Во-первых, так и непонятно, какая ее часть хранится в Стокгольме. Известно, что многие материалы остались в Китае, а часть, возможно, пропала по дороге в Швецию. Во-вторых, в имеющихся публикациях приведено крайне мало иллюстративного материала, а тот, что приведен, выполнен эскизно, не детально. В-третьих, оценки Дж. Марингера основаны исключительно на морфологическом анализе материалов, без попыток технологических объяснений и реконструкций. И, наконец, в настоящий момент мы находимся в более выигрышной ситуации – исследованиями российских археологов накоплен обширный фактический материал по раннеголоценовым комплексам различных районов Монголии [Деревянко, Окладников, 1969; Каменный век…, 1990; 2000], по нескольким памятникам получены радиоуглеродные даты (грот Чихэн, Толбор-15) [Гладышев и др., 2010, Деревянко и др., 2001], озвучены первые гипотезы о возможном хронологическом подразделении раннеголоценовых индустрий [Гунчинсурэн и др., 2010].

Благодаря помощи и отзывчивости шведских коллег нам удалось оперативно связаться с Музеем восточных древностей в Стокгольме и поработать с коллекцией Ф. Бергмана в сентябре – октябре 2011 г. 1 Музей расположен в самом центре Стокгольма на небольшом островке Скеппсхол-мен и занимает достаточно большое удобное здание постройки XVIII в. (рис. 1). В музее собраны богатые коллекции, привезенные шведскими коллекционерами, путешественниками, военными и учеными из стран Южной (Индия, Пакистан, Бангладеш), Юго-Восточной (Бирма, Вьетнам, Лаос, Индонезия) и Восточной (Китай, Корея,

Япония) Азии, а также огромная тематическая библиотека на европейских и восточных языках ( www.ostasiatiska.se ).

Сама коллекция Ф. Бергмана (вернее, ее стокгольмская часть) хранится в идеальном порядке: материалы (камень, керамика) разложены по 42 деревянным лоткам, в каждом из которых плотно расставлены небольшие открытые картонные коробочки с находками. Всего около 5 тыс. нуклеусов на различной стадии расщепления, заготовок и орудий, а также около 10–12 тыс. мелких (микропластины, их фрагменты и дебитаж). В каждой из коробочек присутствует этикетка, подписанная еще самим Ф. Бергманом (или его ассистентом), а также современные бирки со штрих-кодом и номером артефакта. Сотрудники музея объяснили нам, что материалы организованы соответственно отдельным местонахождениям (в том случае, если есть точное указание) или по общим морфологическим признакам (нуклеусы, заготовки нуклеусов, пластины, микропластины, орудия и пр.) 2. В связи с тем что в штате музея нет специалиста по каменным индустриям, данный принцип соблюден далеко не всегда.

Коллекция нами фиксировалась путем фотосъемки и зарисовки предметов. Все эти работы выполнялись авторами.

В материалах коллекции документиро-ванно (преформы, технические сколы, средняя и финальная стадии расщепления) представлены различные варианты миропластинчатой (микроклиновидной, микро-торцовой, микроконической и микроприз-матической), а также пластинчатой (отжимной) техник. Эти варианты реализованы на очень качественном сырье (кремни, кремнистые сланцы, яшмы, окрашенные и полупрозрачные халцедоны), которое позволяет хорошо контролировать процесс подготовки, редукции и подправки нуклеусов.

Практически полностью подтвердились наблюдения предыдущих специалистов о том, что в коллекции нет палеолитических материалов. Действительно, нам не удалось зафиксировать ни одного диагностичного артефакта, связанного со средним палеоли-

Рис. 1 (фото). Музей восточных древностей в Стокгольме, Швеция

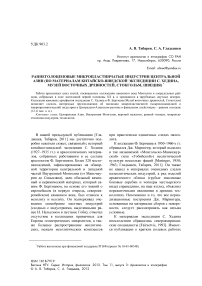

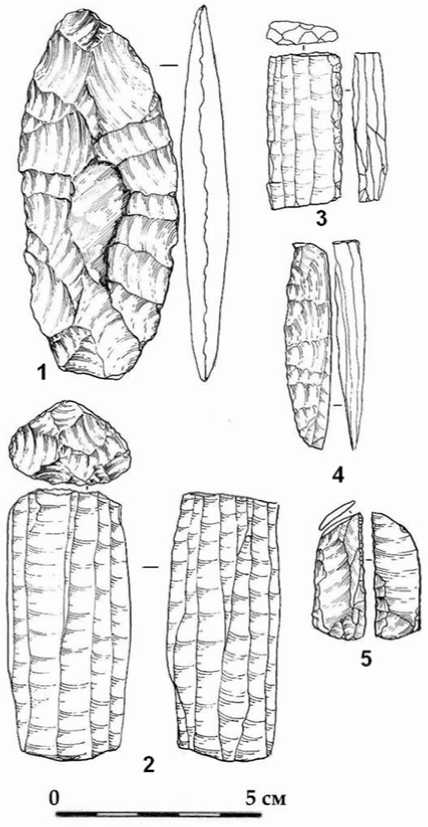

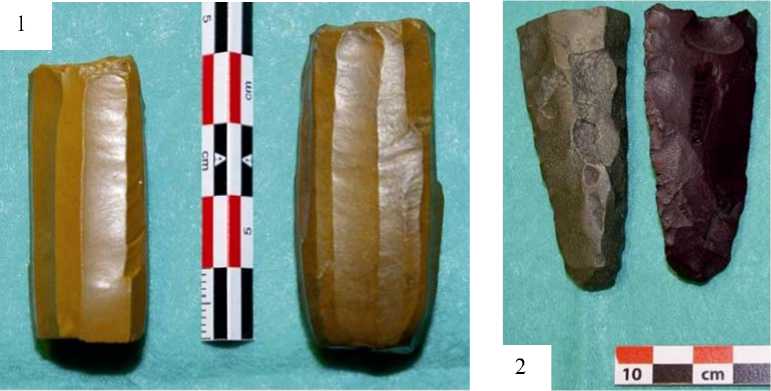

Рис. 2 (фото). Финально-палеолитические материалы из коллекции Ф. Бергмана: 1 - заготовки микроклиновидных нуклеусов; 2 - диагональный резец том, РВП, LGM или постледниковьем. Тем не менее есть несколько изделий, которые можно датировать финальным палеолитом (13–11 тыс. л. н.) – это заготовки микроклиновидных нуклеусов на бифасах (3 экз.) (рис. 2, 1), продольный (так называемый «лыжевидный скол») оформления площадки и диагональный (трансверсальный) резец на пластинчатом отщепе (рис. 2, 2; рис. 3, 5). Примечательно, что резец и один из микронуклеусов выполнены из одного и того же сорта полупрозрачного халцедона и могут относиться к одному местонахождению. Однако это лишь единичные изделия, и проблема наличия палеолитических комплексов в районах, изученных китайско-шведской экспедицией, остается под вопросом. Вряд ли можно упрекнуть Ф. Бергмана в том, что он на том или ином местонахождении просто «не увидел» палеолита. Скорее всего, либо палеолитические материалы залегают глубже и не экспонированы на современной поверхности, либо данные районы начали интенсивно осваиваться человеком не ранее рубежа плейстоцена и голоцена.

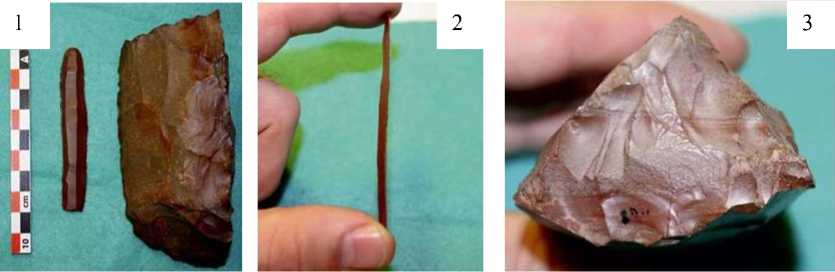

Основная масса артефактов из камня относится, безусловно, к раннему голоцену (см. рис. 3, 1–4 ). Как мы уже упоминали выше, в изобилии представлены различные техники получения микропластин и пластин. На фотографиях мы приводим наиболее яркие примеры этих техник и основной диапазон снятых микропластин (рис. 4–5).

Не менее полезную информацию представляют серии заготовок микронуклеусов – подтреугольных, бочковидных, кубовидных (рис. 6, 3 ). На этапе ориентации и выделения площадки (площадок) нуклеуса предварительная обработка выполняется ударной техникой, затем следует серия технических сколов для оформления фронта. Следует отметить, что подправка площадки и фронта снятия микропластин продолжается на протяжении всего цикла редукции микропла-стинчатого нуклеуса. Это хорошо иллюстрируют подборки краевых и фронтальных сколов (см. рис. 6, 1 , 2 ).

Среди многочисленных целых и фрагментированных микропластинок около 40 % в коллекции имеют краевую вентральную подправку по одному из маргиналов. Скорее всего, это указывает на приоритетное использование микропластин в качестве вкладышей в составных орудиях (наконечники, ножи). С другой стороны, ни одного фрагмента костяной, роговой или деревянной основы вкладышевого инструмента в коллекции нет. Отметим также, что функции ножей выполняли и бифасиальные изделия, многочисленные фрагменты которых присутствуют в коллекции (рис. 7, 1).

Другой вариант использования микропластинок – изготовление на их основе мелких (длиной 1,5–3 см) острий, проколок, проверток. Часть из них, судя по выделенному насаду, могла служить в качестве наконечников стрел при охоте на птиц и мелких млекопитающих (рис. 7, 2 ). Аналогичные изделия известны по раннеголоценовому комплексу пещеры Чихэн в южной части Монголии [Деревянко и др., 2001].

Рис. 3. Финально-палеолитические и раннеголоценовые материалы из коллекции Ф. Бергмана: 1 – бифа-сиальное изделие; 2–4 – микронуклеусы; 5 – диагональный резец

Рис. 4 (фото). Микропластинчатые нуклеусы и микропластины из коллекции Ф. Бергмана: 1 - нуклеусы; 2 -пластины

Особого внимания заслуживают подготовка и поддержание площадок нуклеусов. Во многих случаях именно с выбора места площадки (площадок) и начинается оформление будущего микронуклеуса. В отличие от микроклиновидной техники (подготовка одним продольным сколом) в рамках мик-роконической и микропризматической техник площадка всегда тщательно фасетиро-ванная. Мы приводим фотографии трех стадий расщепления микронуклеусов - начальную, среднюю и финальную, со специальным акцентом на форму и характер обработки площадок (рис. 8-10). Площадки оформляются разноразмерными плоскими сколами от краев к центру с обязательной подправкой всей дуги скалывания, формируя тем самым наиболее удобную для фиксации отжимника поверхность. Чем тщательнее обработка площадки, тем реже в процессе работы при подправке микронуклеуса приходится прибегать к кардинальному приему - «срезанию» всей площади и ее переоформлению, что приводит к укорачиванию фронта и снимаемых микропластинок.

Для подробного описания всех технических деталей коллекции потребуется специальная статья. Поэтому вернемся к принципиальному вопросу - привносит ли данная коллекция нечто новое в наше понимание о характере, времени и направлении эволюции микропластинчатой техники в регионе и, в первую очередь, на территории Монголии? Несмотря на традиционную точку зрения большинства специалистов об ограниченных возможностях подъемных материалов для выстраивания периодизацион-ных и хронологических схем, мы, тем не менее, попробуем высказать несколько предположений.

В общем комплексе материалов коллекции Ф. Бергмана выделяются три специфические техники оформления нуклеусов. Одна из них - микроклиновидная, базирующаяся на подготовке тонкого в сечении бифаса и его последующего расщепления в специальном устройстве (портативном приспособлении) отжимом [Табарев, 2008]. Эта техника - палеолитическая, возраст которой не древнее 12-11 тыс. л. н. Она маркирует нижнюю хронологическую границу представленных комплексов.

Вместе с микроклиновидными нуклеусами по всей территории Монголии встречаются и так называемые микроторцовые нуклеусы. На самом деле, это два технических решения в рамках одной и той же техники -получения микропластин-заготовок с узкой грани нуклеуса. Микроклиновидная техника является более сложной для выполнения (не из каждого сырья можно сделать соответствующую требованиям заготовку-бифас, дольше процесс оформления заготовки, сложнее конструкция приспособления для фиксации микронуклеуса и т. д.). Для мик-ропризматической же достаточно подходящего по размерам желвака, отщепа, скола, оформление микронуклеуса гораздо проще и быстрее, снятие микропластин можно

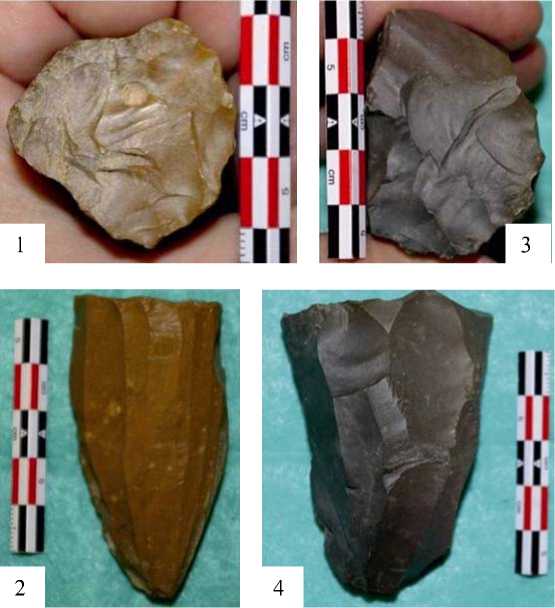

Рис. 5 (фото). Нуклеусы, пластина и микропластины из коллекции Ф. Бергмана: 1 - микропризматические нуклеусы; 2 - микроторцовые нуклеусы; 3 - истощенный микроконический нуклеус и нуклеус для получения пластин отжимом; 4 - пластина и микропластины

Рис. 6 (фото). Краевые сколы оформления микронуклеусов и заготовки микронуклеусов из коллекции Ф. Бергмана: 1, 2 - краевые сколы; 3 - заготовки микронуклеусов

НИИ

Uhk

cm

Рис. 7 (фото) . Ножевидные изделия с бифасиальной обработкой, острия и наконечники на микропластинках из коллекции Ф. Бергмана: 1 - ножевидные изделия; 2 - острия и наконечники

Рис. 8 (фото) . Площадки микронуклеусов и микронуклеусы на начальной стадии расщепления из коллекции Ф. Бергмана: 1 , 3 - площадки микронуклеусов; 2, 4 - микронуклеусы

Рис. 9 (фото). Площадки микронуклеусов на средней стадии расщепления из коллекции Ф. Бергмана: 1–3 – площадки микронуклеусов

Рис. 10 (фото). Истощенные микронуклеусы и площадки истощенных микронуклеусов из коллекции Ф. Бергмана: 1 – микронуклеусы; 2– 4 – площадки (диаметр 0,5–0,8 см)

производить в достаточно простом зажиме. Безусловно, производительность микроклиновидного нуклеуса выше в разы, но в условиях высокой мобильности именно микроторцовые нуклеусы будут предпочтительнее. Серия из 5–8 микропластин вполне достаточна для переоформления вкладыше-вого инструмента. Микроторцовые нуклеусы появляются в финале палеолита и продолжают активно использоваться в раннем голоцене и после исчезновения микроклиновидных.

Микроклиновидная техника сочетается с микроторцовой, но практически никогда – с микроконической и микропризматической. И, на наш взгляд, это не результат эволюции микроклиновидной техники. Это принципиально новая техника расщепления, иная «философия» расщепления. В рамках этой техники снятие микропластин ведется не с

Рис. 11 (фото). Нуклеусы для получения пластин отжимом и заготовки пластинчатых нуклеусов из коллекции Ф. Бергмана: 1 – нуклеусы; 2 – заготовки

Рис. 12 (фото). Пластина и заготовка пластинчатого нуклеуса из коллекции Ф. Бергмана: 1 – пластина и заготовка; 2 – профиль пластины (длина – 8,1 см); 3 – обработка боковой стороны нуклеуса (длина ребра – 13,1 см); 4 – подготовленная площадка (ширина – 5,1 см)

узкой грани, а по всему периметру (по спирали), микронуклеус фиксируется неподвижно только на момент снятия одной микропластины, ядрища редуцируются в принципиально иных устройствах и т. д.

Так же, как и в первом случае, в рамках данной техники есть более простые и более сложные варианты. К более простым вариантам относятся микроконические и микро-призматические одноплощадочные формы, к более сложным – микропризматические двухплощадочные (требующие более детального «обслуживания»). На практике, конечно, все гораздо сложнее (многое зави- сит от сырья, мобильности, опыта мастера и пр.), и в процессе работы и подправки возможны переходы от одной формы к другой, но все эти переходы – в одной технической концепции. Нам представляется, что данная техника, в целом, соотносима с ранним голоценом. Это время можно предварительно подразделить на два периода – докерамиче-ский и раннекерамический. В гроте Чихэн на юге Монголии керамики не найдено, и даты 11–8 тыс. л. н. могут быть приняты в качестве рамок докерамического этапа. В 2011 г. нами были получены две радиоуглеродные даты по двум разным фрагментам керамики из горизонта 1 на памятнике Тол-бор-15 (Северная Монголия) – 7685 ± 30 (PLD-18654) и 6725 ± 30 (PLD-18655). Таким образом, раннекерамический период может быть определен в рамках 8–6,5 тыс. л. н. Эти данные нуждаются в дальнейшем подтверждении, поскольку корпус неолитических дат для Монголии крайне незначителен – кроме вышеназванных опубликована лишь дата по углю с памятника Тамцаг-Булак (5590 ± 120 (Gif. 10949) [Séféradès, 2004].

Третья специфическая техника, представленная в коллекции Ф. Бергмана – это отжимная техника получения правильных призматических пластинок и пластин (длиной до 12–15 см и шириной 0,8–1,2 см) с крупных нуклеусов (рис. 11–12). В качестве заготовок здесь использовались массивные трехгранные преформы с тщательно обработанными сторонами, приостренным основанием и фасетированной площадкой. Отжиму пластин предшествует снятие краевого скола и 2–3 сколов подготовки фронта. В истощенном виде нуклеус имеет плоскую форму с остатками площадки не шире 1–2 см. Негативы снятия пластин свидетельствуют о так называемом «усиленном» отжиме, требующем концентрированного импульса при неподвижно закрепленном нуклеусе. Это своего рода кульминация, высшая точка развития техники получения пластин отжимом. В археологической литературе имеются разные реконструкции данной техники – с использованием зажима и давления на крупный отжимник грудью или плечом, с использованием рычажной конструкции, «астекская» методика и т. д. [Табарев, 2006]. Хронологические рамки ее для разных регионов существенно отличаются. Например, в Передней Азии и на Балканах такая техника получает развитие лишь в позднем неолите и энеолите. Нам представляется, что и в нашем случае эта техника возникает на основе совершенствования микропризмати-ческой, существует на ее фоне и маркирует верхнюю хронологическую границу (7– 5,5 тыс. л. н.) материалов коллекции Ф. Бергмана.

Таким образом, стокгольмская часть большой археологической коллекции китайско-шведской экспедиции С. Хедина содержит яркий материал, иллюстрирующий несколько этапов развития микропластинча- той и отжимной пластинчатой техники в рамках финала плейстоцена – раннего голоцена (12–5, 5 тыс. л. н.). Несмотря на свой специфический (подъемные сборы) характер, она дает интересный импульс к продолжению исследований технологий раннеголоценового периода – одного из наименее изученных и продатированных для обширной территории Монголии.