Ранненеолитическая стоянка Новая Курья-2 в Северной Кулунде

Автор: Марченко Ж.В., Гришин А.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В ходе разведки в 2019 г. в Северной Кулунде была обнаружена неолитическая стоянка Новая Куръя-2. Стоянка расположена рядом с эпонимной деревней, на левом берегу р. Старица Курья. В результате поверхностных сборов и шурфовки определены границы памятника, собрано 88 каменных предметов и 10 фрагментов керамики. Предметы образуют единый культурно-хронологический комплекс. Характер каменной индустрии - микропластинчатый. Сырье кварцитовое, качественное. Керамические изделия характеризуются значительной толщиной черепка; орнаментацией насечками или палъце-ногтевыми отпечатками; зонами, свободными от орнамента; декорированием округлого среза венчика насечками и использованием органики (волоса) в глиняном тесте. Вся коллекция в совокупности имеет аналогии в материалах ранненеолитических поселенческих памятников с плоскодонной керамикой севера Барабинской лесостепи (поселения Автодром-2/2, Автодром-1, Тартас-1, Устъ-Тартас-1, Старый Московский Тракт-5) и с ранненеолитическим памятником Северо-Восточного Казахстана (Шидерты-3, слой 3). Барабинские памятники датируются исследователями финалом VIII- самым началом VIтыс. до н.э. и отнесены к боборыкинской (В.В. Бобров) или к автохтонной барабинской неолитической культурам (В.И. Молодин). Казахстанские материалы датированы В.К. Мерцем VII-VI тыс. до н.э., а каменная индустрия охарактеризована какраннекелътеминарская. Часть исследователей (В.Т. Ковалева, С.Ю. Зырянова, В.А. Зах и В.К. Мерц) связывают появление в Северной Азии подобной микропластинчатой каменной индустрии и близкой плоскодонной керамики с проникновением населения из южных или юго-западных районов. Новые данные по неолиту северной части Кулундинской степи могут указывать на сходные культурные тенденции, которые прослеживаются и на смежных территориях. Появление в регионе нового культурного компонента, возможно, связано с масштабным культурным или миграционным импульсом из югозападных территорий в эпоху раннего неолита.

Ранний неолит, кулундинская степь, микролитическая индустрия, подъемный материал, шурфы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145611

IDR: 145145611 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.163-171

Текст научной статьи Ранненеолитическая стоянка Новая Курья-2 в Северной Кулунде

В ходе разведки в Карасукском р-не Новосибирской обл. в 2019 г. Обь-Иртышский отряд ИАЭТ СО РАН выявил неолитическую стоянку – Новая Курья-2 (рис. 1). Слабая изученность памятников

в Северной Кулунде археологическими раскопками, а также малое количество неолитических объектов в регионе делает полученный материал актуальным. Стоянка расположена у дер. Новая Курья

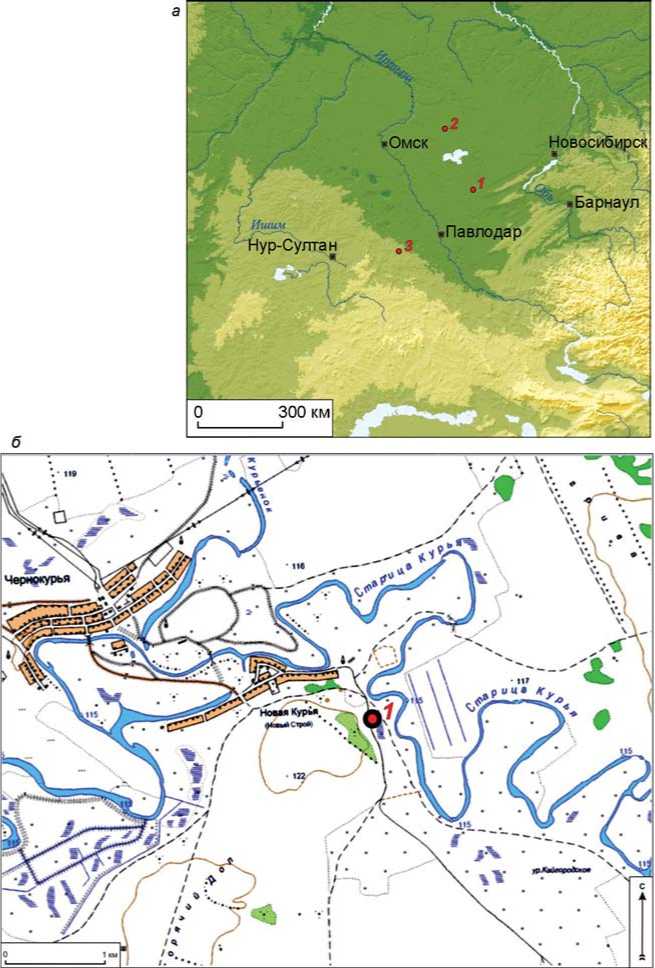

Рис. 1 . Местоположение археологических памятников.

а – юг Западной Сибири и Северный Казахстан ( 1 – Новая Курья-2; 2 – Тартас-1, Усть-Тартас-1, Автодром-1, -2, Старый Московский Тракт-5; 3 – Шидерты-3); б – стоянка Новая Курья (красная окружность).

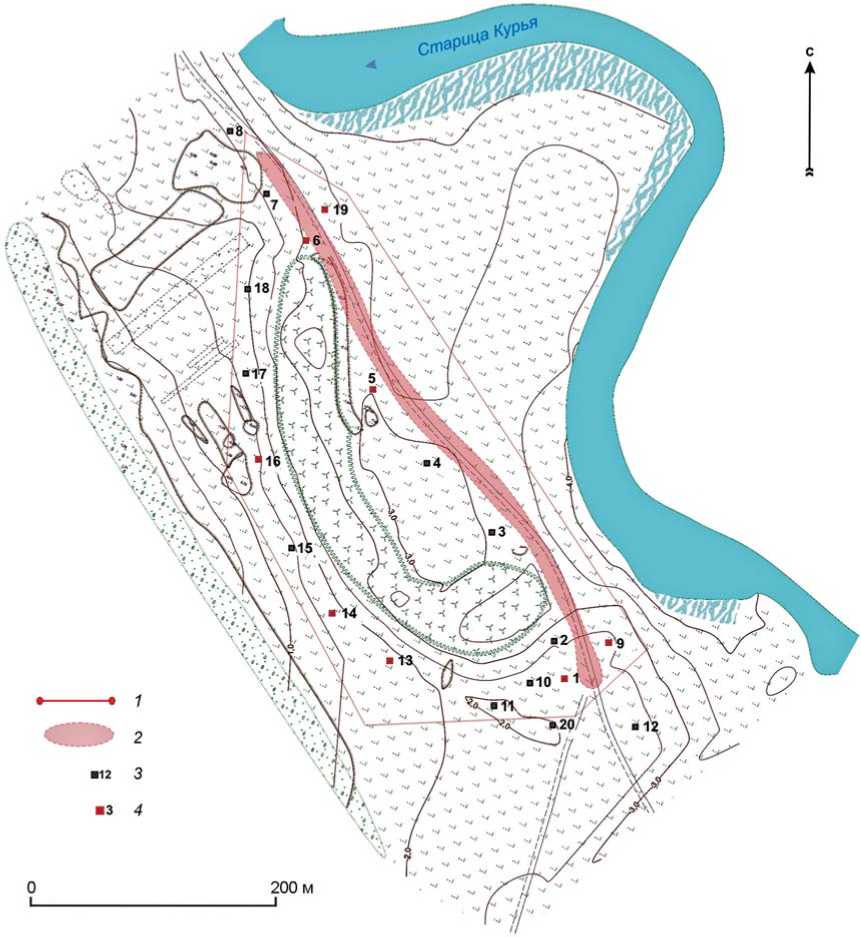

на левом берегу р. Старица Курья (один из рукавов р. Карасук), на возвышенной, относительно ровной площадке восточного склона гривы (рис. 2). Сначала на грунтовой дороге, идущей вдоль берега, на участке между краем надпойменной террасы и полностью пересохшим обособленным старичным образованием, был обнаружен подъемный материал. Рельефных признаков стоянка не имеет. Для локализации культурного слоя была заложена серия шурфов и в пойменной, восточной части по обе стороны от дороги (шурфы 1–9, 12, 19), и на склоне гривы в надпойменной западной части (шурфы 10, 11, 13–20).

Культурный слой с севера и запада граничит с руинирован-ными сооружениями (фермы, силосные ямы) второй половины ХХ в. По всей видимости, западная часть памятника в значительной степени разрушена при строительстве и функционировании этих сооружений. В границы памятника включено пересохшее старичное образование с-образной формы.

Стратиграфия отложений в шурфах следующая:

-

1) дерново-гумусный слой (мощность – 0,10–0,15 м, в месте антропогенных нарушений – до 0,05 м);

-

2) супесь черная однородная гумусированная (мощность – 0,1–0,2 м);

-

3) супесь коричнево-серая неоднородная (мощность – 0,1–

Рис. 2. План стоянки Новая Курья-2.

1 – граница памятника; 2 – ареал подъемного материала; 3 – шурф без находок; 4 – шурф с находками.

0,2 м), иногда с линзами белого песка (мощность – 0,01–0,05 м), в пойменной части – пятнистая суглинистая супесь (пойменные отложения). Слой сильно нарушен норами;

-

4) супесь коричневая, на пойменном участке – суглинистая (материк).

Культурный слой представлен только находками. В ненарушенных отложениях археологический материал тяготеет к подошве слоя 2 и границе со слоем 3. Залегание отдельных артефактов в нижних отложениях (слой 3) связано с естественными процессами (мерзлотные трещины, деятельность грызунов). Археологический материал, зафиксированный в шурфах в надпойменной части, происходит почти всегда из перемещенных отложений

(техногенные нарушения); крайне редко залегает in situ (шурфы 5–7, 13).

В качестве подъемки собрано 78 единиц материала: 3 фрагмента керамики и 75 каменных артефактов (табл. 1). В девяти шурфах выявлены находки общей численностью 38 ед. Из них 23 артефакта (в т.ч. 11 фрагментов керамики и обожженной глины и 12 каменных предметов) и 15 обломков костей животных (в т.ч. 12 мелких кальцинированных костей). Большинство находок в шурфах зафиксировано в надпойменной части старицы (шурфы 1, 6, 7, 13, 14, 16), в пойменной части они встречаются реже (шурфы 5, 9, 19) (рис. 2). В целом концентрация артефактов в шурфах мала. Самый насыщенный находками шурф 19 содержал лишь

Таблица 1. Состав каменной индустрии на стоянке Новая Курья-2

|

Категории |

Подъемный материал |

Шурфы |

Всего предметов |

||

|

кол-во |

в т.ч. орудий |

кол-во |

в т.ч. орудий |

кол-во |

|

|

Нуклеусы (конические) |

1 |

- |

- |

- |

1 |

|

Технические сколы |

9 |

- |

1 |

1 |

10 |

|

Пластины, ширина > 15 мм |

4 |

1 |

- |

- |

4 |

|

Пластинки, ширина 8-15 мм |

6 |

5 |

1 |

- |

7 |

|

Микропластины, ширина < 8 мм |

7 |

2 |

- |

- |

7 |

|

Пластинчатые отщепы |

3 |

- |

- |

- |

3 |

|

Отщепы |

37 |

12 |

8 |

- |

45 |

|

Обломки,осколки |

8 |

2 |

- |

- |

8 |

|

Чешуйки |

- |

- |

3 |

- |

3 |

|

Всего: |

75 |

22 |

13 |

1 |

88 |

Таблица 2. Орудийные формы стоянки

Новая Курья-2

|

Группа |

Кол-во, шт. |

|

Скребки: |

10 |

|

концевые на отщепах |

8 |

|

концевые на технических сколах |

1 |

|

боковые на отщепах |

1 |

|

Вкладыши: |

8 |

|

без подработки лезвия |

3 |

|

с вентральной подработкой лезвия |

4 |

|

с альтернативной ретушью |

1 |

|

Микропластины с ретушью |

1 |

|

Отщепы с ретушью |

2 |

|

Осколки с ретушью |

1 |

|

Фрагменты орудий |

1 |

|

Всего: |

23 |

16 предметов: 4 каменных, 3 фрагмента обожженной глины и 9 фрагментов костей животных (из них 7 фрагментов - очень мелкие кальцинированные). Вся коллекция представлена орудиями (скребки, пластины) и отходами каменной индустрии (чешуйки, отщепы и обломки), орнаментированными и неорнаментированными фрагментами керамики. Совместное залегание в одних стратиграфических условиях отходов каменной индустрии, фрагментов посуды и костей животных, в т.ч. кальцинированных (шурфы 5,7), а также отсутствие признаков жилищ и малая концентрация материала позволяют определить памятник как кратковременную стоянку, а коллекцию рассматривать как единый хронологический комплекс.

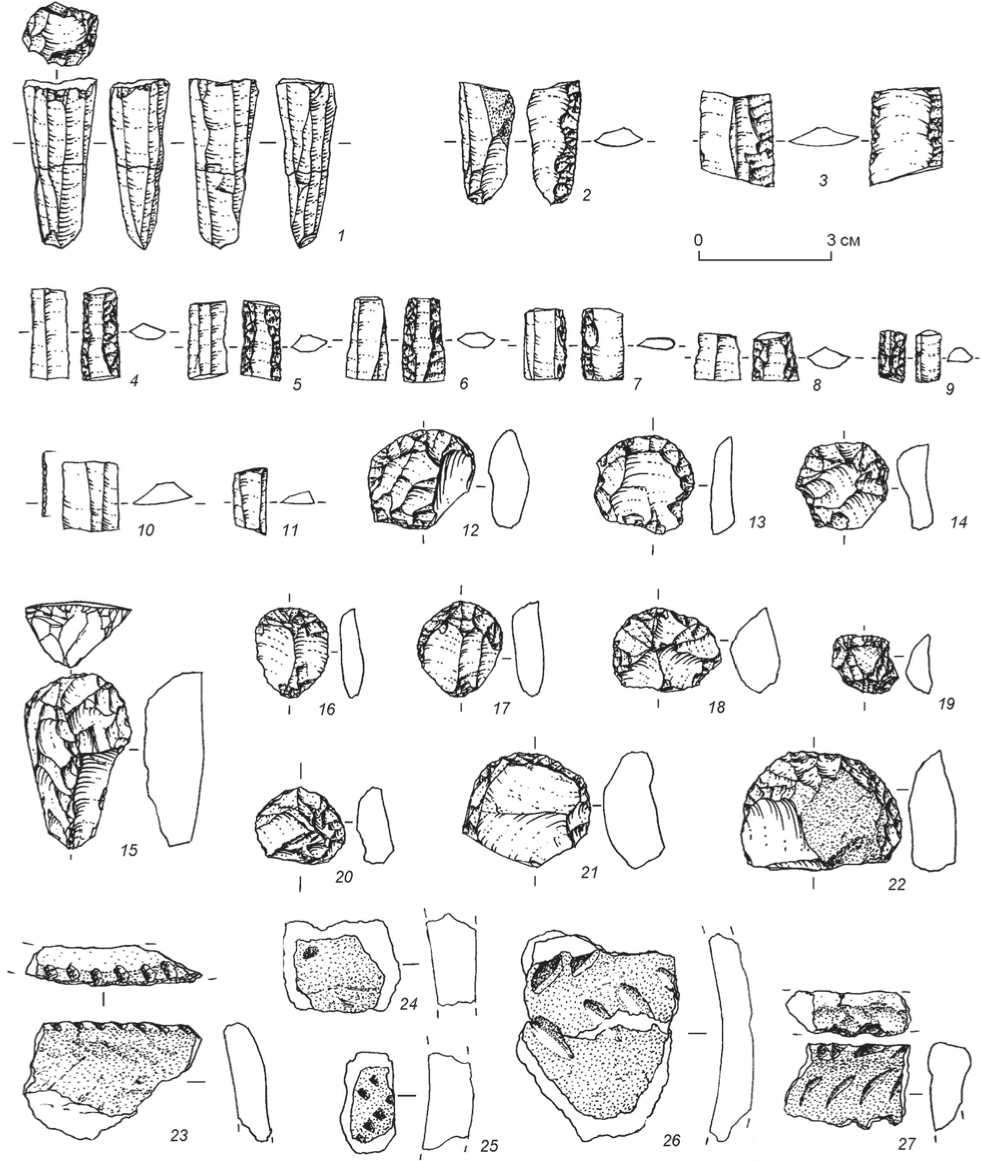

На памятник как единый хронологический комплекс указывает и характеристика каменной коллекции, насчитывающей 88 экз. (табл. 1, 2; рис. 3, 1 - 22 ). Единственный нуклеус является призматическим, имеет коническую форму, был предназначен для производства микропластин (рис. 3, 1 ).

Технические сколы (n = 9) представлены реберча-тыми и краевыми сколами, а также сколами подправки площадки нуклеуса («таблетки»). Большинство сколов являются отщепами (52 %), на которых оформлены исключительно скребки (n = 10). Доля пластинчатых сколов составляет 21 %, орудий на них изготовлено 8 ед. Пластинчатые формы - пластины (n = 4), пластинки (n = 6) и микропластины (n = 7), из них больше всего орудий выполнено на пластинках.

Основу орудийного набора (n = 23) составляют скребки (n = 10) (рис. 3, 12 - 22 ) и вкладыши (n = 8) (рис. 3, 2 - 8 ). Еще есть единичные неформальные орудия, выполненные на отщепах и микропластинах. Скребки в большинстве концевые на отщепах (n = 8), другие формы единичны. Вкладыши обычно имеют либо вентральную подработку лезвия (n = 4), либо у них подрабатывалась только спинка (n = 3), в одном случае на изделии представлена альтернативная ретушь. В целом индустрию памятника можно охарактеризовать как микропластинчатую.

По предварительному заключению канд. геол.-мин. наук Н.А. Кулик, для изготовления всех каменных орудий (в т.ч. из шурфов) было использовано сходное качественное кварцитовое сырье. Галечных корок на изделиях не встречено. Среди каменных изделий встречаются предметы из кварцитовых песчаников, кварцито-халцедоновых осадочных пород. Возможно, для добычи сырья разрабатывалось одно геологическое тело, где могли присутствовать все эти разновидности кварцитового сырья. Доставка сырья рекой в виде галек маловероятна и не подтверждается следами на артефактах. Вероятный источник происхождения каменного сырья - районы Восточного Казахстана и/или Северо-Западного Алтая.

Таким образом, общая сырьевая база каменного производства и наличие типологически схожих орудийных форм позволяют предполагать,

Рис. 3 . Артефакты стоянки Новая Курья-2.

1 – нуклеус; 2 – 8 – вкладыш; 9 – фрагмент проколки (?); 10 – микропластина с ретушью; 11 – микропластина; 12 – 22 – скребки; 23 – 27 – керамика ( 15 – шурф 1; 23, 24 – шурф 5; 25 – шурф 7; 26 – шурф 14; остальное – подъемный материал).

1 – 22 – камень; 23 – 27 – глина.

что материал из шурфов и подъемные артефакты составляли ранее единый, ныне разрушенный культурно-хронологический комплекс и могут рассматриваться в совокупности. Учитывая, что подавляющее количество каменного материала

(n = 75) было получено при подъемных сборах, мы понимаем, что имеющаяся коллекция может не отражать всех типологических форм (скошенные острия, симметричные и ассиметричные трапеции и пр.) и стадий изготовления. Тем не ме- нее, основываясь на представленных материалах, предварительно можем заключить следующее. По общему облику каменной коллекции наиболее близкие аналогии видятся нам в индустрии слоя 3 стратифицированного памятника Шидерты-3 (левобережное Павлодарское Прииртышье), который В.К. Мерц относит к раннему–среднему неолиту [2004]. Объединяющими обе коллекции признаками выступают: призматические нуклеусы, пластинчатая индустрия при отсутствии широких и длинных пластин, с упором на микропластины и вкладышевую технологию изготовления орудий, доминирование концевых скребков на отщепах и полное отсутствие концевых скребков на пластинах, которые встречаются в материалах более позднего слоя 2а (эпоха среднего–позднего неолита) Шидерты-3. Кроме того, сходство индустрий двух памятников прослеживается и в выборе сырья: для индустрии слоя 3 так же был использован кварцит мелкозернистого серого или коричневого цвета, ближайшие к памятнику «выходы которого тянутся по северо-восточному краю Экибастузского мелко-сопочника» [Там же, с. 29].

Аналогии каменной индустрии прослежены и среди ранненеолитических поселенческих материалов северной части Барабинской лесостепи, в первую очередь, с однослойным жилищем 7 памятника Тартас-1 – подпрямоугольной полуземлянкой каркасно-столбового типа [Молодин и др., 2016; Молодин и др., 2018, с. 44, рис. 4]. Для этого комплекса характерна пластинчатая индустрия с большим удельным весом вкладышей, а также значительное количество скребков на отщепах с разной степенью оформленности рабочего края, в т.ч. концевых [Молодин и др., 2016, с. 137].

Для каменной коллекции жилищ Автодро-ма-2/2, так же как и для кулундинских и шидертин-ских материалов, характерно использование разных видов кварцитовых пород [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012а, с. 7]. Характеризуя коллекцию, авторы делают справедливую оговорку, что строгое соотнесение коллекции каменных предметов из юго-западной части памятника (Автодром-2/2) с плоскодонной (боборыкинской) керамикой из жилищ невозможно, потому что «часть орудий могла быть связана с артынским этапом существования памятника» [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012б, с. 21]. Однако индустрия в целом оценивается как «пластинчатая при большом значении вкладыше-вой техники… использование в качестве заготовки отщепов связано с изготовлением… только скребков» [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012а, с. 7].

Керамическая коллекция стоянки Новая Курья-2 представлена тремя фрагментами посуды из подъемных сборов и семью фрагментами из шурфов (из них три – фрагменты обожженной глины, остальное – фрагменты от четырех сосудов) (рис. 3, 23– 37). Почти все находки происходят из пойменной части памятника, в одном случае (шурф 14) – из надпойменной. Керамика локализовалась в слое 2 либо на границе со слоем 3 (см. рис. 2). В шурфе 5 фрагменты от двух сосудов находились в разных стратиграфических подразделениях, однако разница в залегании между ними составляла всего 2 см, что позволяет рассматривать их как практически синхронные. Фрагменты сосуда из пограничной зоны слоев 2 и 3 в шурфе 5 представлены неорна-ментированными черепками от венчика сероглиняного сосуда толщиной до 0,5–0,6 см со следами лощения на внешней поверхности (сосуд 1, рис. 3, 23). Округлый срез венчика баночного сосуда закрытой формы украшен вдавлениями. Фрагмент керамики из слоя 2 – от тулова более толстостенного сероглиняного сосуда (толщина черепка 1,1 см), без следов лощения с примесью песка и с орнаментом в виде «семечковидной» насечки (сосуд 2, рис. 3, 24). Фрагменты обоих сосудов имеют на поверхности следы от выгорания органики (волос).

Рядами горизонтальных насечек, расположенных диагонально на посуде, орнаментирован фрагмент от тулова толстостенного (толщина 1,2 см) сероглиняного сосуда из шурфа 7 (сосуд 3, рис. 3, 25 ). Фрагмент тулова из шурфа 14 представлен крупным черепком относительно тонкостенного красноглиняного сосуда (толщина стенки – 0,5–0,6 см) (сосуд 4, рис. 3, 26 ). Орнамент – нестрогогоризонтальные параллельные ряды отпечатков пальца с ногтем. В подобной простейшей ногтевой технике декорирован фрагмент венчика от баночного красноглиняного сосуда из подъемного материала (сосуд 5, рис. 3, 27 ); он имеет дополнительный жгут по внутреннему краю венчика, за счет чего образуется небольшой наплыв. Срез орнаментирован насечками.

Аналогии керамике со стоянки Новая Курья-2, так же как и для каменной индустрии, прослеживаются в материалах ранненеолитических поселенческих памятников с плоскодонной керамикой севера Барабинской лесостепи, которые разные коллективы исследователей соотносят либо с бо-борыкинской культурой (поселения Автодром-2/2, Автодром-1, Старый Московский Тракт-5) [Бобров, Марочкин, 2011; Бобров, Марочкин, Юракова, 2012а, б; 2013; 2016], либо с барабинской ранненеолитической культурой (поселенческий комплекс памятников Тартас-1 и Усть-Тартас-1) [Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017; Молодин и др., 2016, 2019]. Так, сосуды 1–3 сходны с ранней барабин-ской посудой значительной толщиной черепка; орнаментацией насечками; зонами, свободными от орнамента; декорированием округлого среза венчика насечками и использованием органики в тесте (в тартасской посуде – травы, в кулундинской – волоса) [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012а; Моло-дин и др., 2016; Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017]. Кроме того, эта посуда вполне соответствует немногочисленной ранненеолитической коллекции слоя 3 стоянки Шидерты-3, для которой характерны толстостенность, черный цвет черепка, отсутствие орнамента, прямой венчик, примесь в тесте песка и дресвы, неровные стенки внутренней поверхности со следами вмятин [Мерц, 2004, с. 29]. Фрагменты сосудов 4 и 5 орнаментированы в одной простейшей технике – ногтевые и пальце-ногтевые отпечатки, что, на первый взгляд, отличает их от сосудов 1–3. С другой стороны – жгуты с внутренней стороны венчика, образующие наплывы (сосуд 5), также встречаются на ранней плоскодонной посуде Барабинской лесостепи [Молодин и др., 2016; Мо-лодин, Кобелева, Мыльникова, 2017; Бобров, Марочкин, Юракова, 2012а].

Хронология культурного слоя 3 стоянки Шидер-ты-3 на основе радиоуглеродного анализа почвы, содержащей артефакты, относится к середине VI – середине V тыс. до н.э. (5476–4606 кал. л. до н.э. (± 2 s)). Возраст почв (СОАН-3221, 6125 ± 195 л.н., СОАН-3222, 6080 ± 165 л.н.) пересчитан авторами данной статьи в программе OxCal4.4. с использованием калибровочной кривой IntCal20. Первоначально В.К. Мерц относил дату этих образцов к середине V тыс. до н.э. [2004, с. 29]. Однако, учитывая, что для датирования почвы «В» образцы были взяты из средней пачки отложений [Мерц, 2006а, с. 10, рис. 1], в то время как материал слоя 3 «приурочен к основанию почвы» [2006б, с. 148], можно предполагать и более раннюю дату эпизода отложения находок. В.К. Мерц соотносит время образования почвы «В» с началом атлантического климатического периода и на основании этого датирует культурный комплекс рубежом VII–VI тыс. до н.э. [2011, с. 221]. Каменную индустрию этого слоя исследователь характеризует как раннекельтеминарскую и связывает ее появление с широким расселением охотников и рыболовов из районов Средней Азии, образующих «культурно-историческую область» в границах «от Арала, Южного Урала и Алтая» [Там же].

Для поселенческих комплексов с плоскодонной посудой из северной части Барабинской лесостепи в отечественных и зарубежных лабораториях получены серии радиоуглеродных определений по костям животных, в т.ч. травоядных, что полностью исключает возможность проявления пресноводного резервуарного эффекта и связанного с ним удревнения возраста образца. Суммарная вариа- тивность результатов по материалам двух памятников (Тартас-1 и Усть-Тартас-1) определяется «VII тыс. до н.э. с заходом в VIII и VI тыс. до н.э.» [Молодин и др., 2019, с. 164]. Возраст однослойной полуземляночной конструкции 7 на памятнике Тартас-1 по данным трех 14С измерений (MAMS-29402-29404) определяется в рамках 65–63 кал. вв. до н.э. [Молодин и др., 2018, с. 46, табл. 1]. Истоки сложения комплексов с плоскодонной керамикой «в таежной и лесостепной части ЗападноСибирской равнины» В.И. Молодин с соавторами рассматривают как «явление автохтонное конвергентное» [Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017, с. 175].

Не оспаривая мнения об автохтонности и кон-вергентности возникновения керамического производства на территории Барабинской лесостепи, заметим, что керамическая традиция здесь выглядит сложившейся, а технология формовки крупных сосудов с объемным туловом и с резко сужающейся придонной частью достаточно сложной для начальных этапов изготовления керамики.

В отличие от сторонников идеи об автохтонном появлении плоскодонной керамики в Западной Сибири [Молодин, Кобелева, Мыльникова, 2017; Мо-лодин и др., 2019], часть исследователей связывают происхождение зауральской боборыкинской (=пло-скодонной) посуды с прямыми миграциями носителей культур ближневосточного круга [Ковалева, Зырянова, 2010] или с выходцами из Приаралья или Северного Прикаспия [Зах, 2009]. Со среднеазиатскими неолитическими культурами так же связывает происхождение микролитоидных комплексов Северо-Восточного Казахстана В.К. Мерц [2011, 2018].

Таким образом, несмотря на фрагментарность, новые данные, полученные в ходе разведки 2019 г. на севере Кулундинской степи, оказываются сопоставимы со стратифицированными прииртышски-ми и однослойными барабинскими ранненеолитическими комплексами. Материалы стоянки Новая Курья-2 могут указывать на те же культурные тенденции, которые прослеживаются на смежных территориях и связаны, возможно, с масштабным культурным импульсом из юго-западных территорий в эпоху раннего неолита в Северной Азии.

Авторы выражают искреннюю признательность д-ру ист. наук А.А. Анойкину за консультации по анализу коллекции каменных изделий, канд. геол.-минер. наук Н.А. Кулик за предварительные определения сырьевого состава каменной индустрии и М.Е. Медовиковой за рисунки предметов.

Список литературы Ранненеолитическая стоянка Новая Курья-2 в Северной Кулунде

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Хроностратиграфия неолитических комплексов поселения Автодром-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2011. - Т. XVII. - С. 14-19.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 2012а. - № 3 (18). - С. 4-13.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Новые материалы боборыкинской культуры в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 20126. - Т. XVIII. - С. 19-24.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Неолитическое поселение Автодром-1 в Барабинской лесостепи: результаты раскопок в 2013 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - С. 14-19.

- Бобров В.В., Марочкин А.Н., Юракова А.Ю. Начало исследований на поселении Старый Московский Тракт-5 (Северо-Западная Бараба) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 7-11.

- Зах В.А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. - Новосибирск: Наука, 2009. - 320 с.

- Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю. Неолит Среднего Зауралья: Боборыкинская культура. - Екатеринбург: Учеб. книга, 2010. - 308 с.

- Мерц В.К. Об изучении голоценовых комплексов Северо-Восточного Казахстана // Изв. Нац. акад. наук РК. Сер. общественных наук. - 2004. - № 1 (242). - С. 23-33.

- Мерц В.К. Индустрия четвертого слоя стоянки Шидерты 3 // Изучение памятников археологии Павлодарского Прииртышья. - 2006а. - Вып. 2. - С. 10-23.

- Мерц В.К. Основные результаты изучения памятников каменного века Северо-Восточного Казахстана // Вести. Казах. нац. ун-та. Сер. историческая. - 20066. -№ 2 (41). - С. 147-153. 11.Мерц В.К. Некоторые вопросы изучения неолита Казахстана // Вопр. археологии Казахстана. - 2011. -Вып. 3. - С. 217-231.

- Мерц В.К. Процессы неолитизации в Северо-Восточном Казахстане // Вести. Ом. ун-та. Сер.: Ист. науки. - 2018. - № 3 (19). - С. 99-109.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 172-177.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Ненахов Д.А., Пархомчук Е.В., Райнхольд С., Петрожицкий А.В., Пархомчук В.В., Растигеев С.А. Новые данные по хронологии объектов барабинской неолитической культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV - С. 157-166.

- Молодин В.И., Райнхольд С., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2018. - Т. 17. - № 3: Археология, этнография. - С. 39-56.

- Молодин В.И., Хансен С., Ненахов Д.А., Райнхольд С., Ненахова Ю.Н., Нестерова М.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Васильев С.К. Новые данные о неолитических комплексах памятника Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. XXII. - С. 135-139.