Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Кобелева Лилия Сергеевна, Мыльникова Людмила Николаевна

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлена характеристика новой стоянки раннего неолита Барабинской лесостепи, содержащей комплексы плоскодонной керамики. Конструктивные особенности сооружений и обнаруженный инвентарь позволяют видеть во вновь открытом комплексе типичную для раннего неолита стоянку, вероятно, специализировавшуюся на заготовке и первичной переработке рыбных запасов. По аналогии с материалами памятника Тартас-1, ее датировка лежит в пределах VII тыс. до н.э. Для подобного комплекса на Тартасе-1 была получена серия радиоуглеродных дат, позволившая отнести его к началу неолитической эпохи и пересмотреть существующие историко-культурные построения. Происхождение плоскодонной керамики в таежной и лесостепной части Западно-Сибирской равнины следует рассматривать как явление автохтонное и для данного региона конвергентное. Предложена новая дефиниция для обозначения памятников Тартас-1, Усть-Тартас-1, Автодром-2/2 с плоскодонной посудой - «барабинская неолитическая культура».

Ранний неолит, плоскодонная керамика, хронология, барабинская неолитическая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145513

IDR: 145145513 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация

Культурный слой и сооружения ранненеолитической стоянки Усть-Тартас-1 были обнаружены авторами раскопок на широко известном в литературе еще с XIX в. Усть-Тартасском могильнике [Чугунов, 1898] благодаря геофизическому мониторингу, проведенному под руководством профессора Й. Фассбиндера [Парцингер и др., 2016]. Изучение одного из элитных курганов саргатской культуры 172

с применением электромагнитометра показало, что объект сооружен на более ранних комплексах, как впоследствии оказалось – на стоянке и разновременных грунтовых могильниках. Учитывая исключительную научную значимость материалов, полученных при раскопках вновь открытых памятников, интерпретация их предлагается в двух отдельных статьях настоящего сборника.

Памятник располагается в 3 км от р.п. Венгеро-во (Новосибирская обл.), вдоль Старого Московского тракта, на краю коренной террасы левого берега р. Тартас, которая ограничивает огромную, периодически затопляемую пойму, называемую «Урочищем Таи». В период затопления урочища терраса становится прибрежной, что не только обеспечивало ее обитателям выход к воде, но и позволяло активно добывать рыбные ресурсы, которыми так богаты Таи в период весеннего нерестилища, а в годы максимальной трансгрессии –

Перед нами классический образец ямы-хранилища, предназначенной для квашения и хранения рыбных (и отчасти мясных) запасов, аналог которой недавно обнаружен авторами и их коллегами при исследовании серии таких ям и двух жилищнохозяйственных сооружений на памятнике Тартас-1, расположенном в сходных геоморфологических условиях, но на правом берегу Таев [Молодин и др., 2015, 2016]. В настоящее время полный анализ этого комплекса осмыслен и введен в научный оборот круглогодично.

Культурный слой стоянки залегает в непосредственной близости от края террасы, возвышающейся над поймой на 8 м. Он представлен несколькими ямами аморфной в плане формы, глубиной до 2,54 м от уровня материка. В их заполнении обнаружены остатки костей и чешуи рыбы, костей животных, каменные и костяные орудия, а также фрагменты керамики. Особый интерес представляет огромная яма аморфной в плане формы, предназначенная для квашения рыбных запасов. Плани-графически яма имеет размеры 3 × 3 м, свидетельствующие о постоянном ее подновлении, на которое приходилось идти обитателям стоянки в результате оседания стенок в силу сыпучести супесчаного грунта. Глубина ямы также неодинакова и варьирует от 2 до 2,54 м.

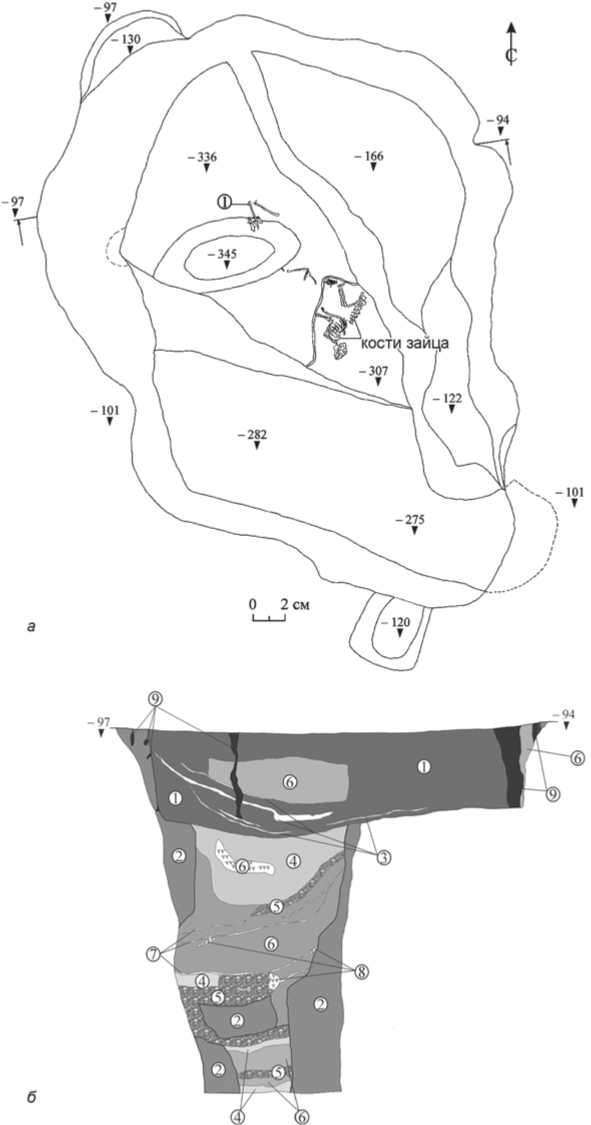

Заполнение ямы и ее стратиграфия (рис. 1) демонстрируют периодическую слоистость от дна до самого верха: супесчаные почвы желтого цвета перемежаются с черными гумусированными линзами, чередующимися с оставшимися слоями рыбьих ко стей и чешуи, а также с разрозненными костями водоплавающих птиц.

Рис. 1. Яма для квашения рыбных запасов на стоянке Усть-Тартас-1. а – план ямы; б – стратиграфия.

1 – темно-серая супесь с вкраплениями пепла и бурой почвы; 2 – желто-серая супесь с вкраплениями пепла и остатков рыбы; 3 – кости и чешуя рыбы; 4 – белесо-желтая супесь с включениями линз бурой почвы и пепла; 5 – мешаная темно-серая супесь с белесыми вкраплениями; 6 – пестрая, слоистая белесо-желто-серая супесь с линзами буро-оранжевой прокаленной почвы и линзами белесо-желтой почвы; 7 – темно-серая, сажистая с белесыми вкраплениями супесь; 8 – буро-оранжево-черная прокаленная супесь; 9 – черная, рыхлая почва (ход грызуна).

[Molodin et al., in der Presse]. Уместно лишь отметить, что аналогичный способ заготовки рыбных запасов фиксируется и в археологических комплексах [Дрябина, 1995; Зах, 2009; Косинцев, Некрасов, 1999], и в сибирской этнографии [Миллер, 2009; Алексеенко, 1967; Саввин, 2005]. Однако особенно яркое и всестороннее обоснование он получил недавно именно на Тартасе-1. Датирование памятника по костям животных показало, что его существование укладывается в пределы VII тыс. до н.э. [Молодин и др., в печати], что соответствует периоду раннего неолита в пределах Западно-Сибирской равнины.

Функциональное назначение ям двух отмеченных памятников сближает не только содержание их заполнения, стратиграфию и планиграфию, но и наличие в них, на дне и, порой, несколько выше в заполнении, специально помещенных трупов животных, очевидно, являющихся своего рода жертвами-прикладами. На стоянке памятника Тартас-1 это – росомаха, волк, собака, лисица, горностай [Молодин и др., 2015, 2016; Molodin et al., in der Presse]. На анализируемой стоянке Усть-Тартас-1, на дне ямы, обнаружены скелеты двух зайцев, один из которых полный. Очевидно, что мы имеем дело с проявлением иррациональной деятельности ранненеолитического населения Барабинской лесостепи.

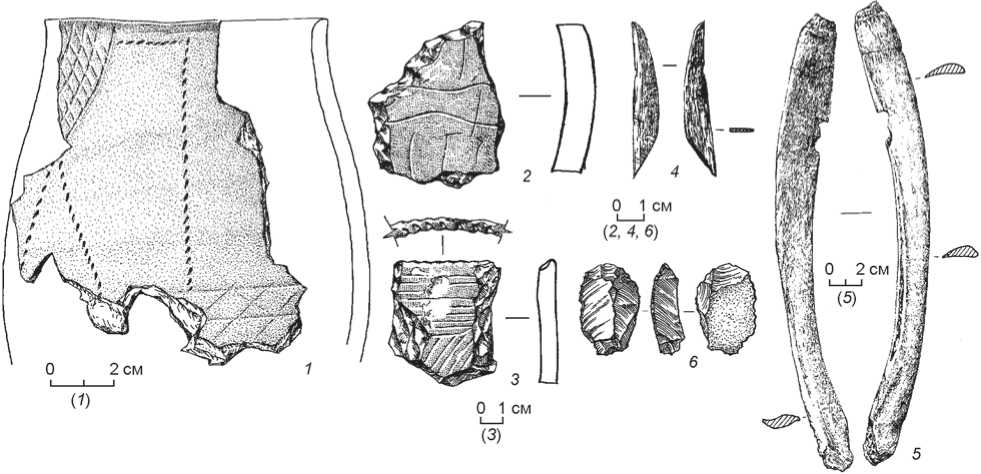

Отметим и идентичность керамики на исследуемых памятниках. Это крупные плоскодонные сосуды, выполненные в технике трех-четырех-слойного лоскутного налепа, с расформованным в плоскую площадку венчиком, вытянутым по вертикали туловом, резко сужающимся к придонной части, на изломе венчиков фиксируются каналы от выгоревшего обвязочного шнура. Орнаментация выполнена прочерчиванием и накольчатой техникой. Орнаментом покрывалась вся поверхность изделия, включая дно. Композиция асимметрична и нестандартна даже на одном сосуде [Там же]. Такая же керамика обнаружена в ямах характеризуемой стоянки (рис. 2, 1–3). Особенно оригинален сосуд из ямы № 9. До нас дошла его верхняя часть, включая тулово (рис. 2, 1). Это была вместительная емкость с толстыми стенками (до 2 см), орнаментированная асимметричным узором свисающих прочерченных треугольников и семечковидных наколов, образующих часть композиции. Фрагмент горловины из ямы № 5 абсолютно тождественен керамике на памятнике Тартас-1 (рис. 2, 3). В свою очередь, керамические комплексы стоянок Тартас-1 и Усть-Тартас-1 имеют прямые аналогии в посуде памятника Автодром-2/2 [Бобров, Марочкин, 2013; Бобров, Марочкин, Юракова, 2012; Бобров, Юра-кова, 2014], который расположен всего в 4 км к западу от анализируемого объекта, на той же террасе р. Тартас.

Кроме костей рыбы, животных, птиц и фрагментов керамики в исследованных ямах обнаружен, несомненно, неолитический инвентарь. Особенно обращают на себя внимание скребок (рис. 2, 6 ) и массивный наконечник стрелы из кремниевых пород, а также два костяных орудия, явно предназначенных для чистки рыбы (рис. 2, 4, 5 ).

Все вышесказанное позволяет видеть во вновь открытой стоянке типичный для раннего неолита региона комплекс, вероятно, направленный на заготовку и первичную переработку рыбных запасов.

Рис. 2. Артефакты эпохи неолита со стоянки Усть-Тартас-1.

Типом стационарного поселка мог являться памятник Автодром-2/2.

Как отмечено выше, хронологическое обоснование ранненеолитических памятников Барабы с плоскодонной керамикой представлено в специальном исследовании [Молодин и др., в печати]. Подробно остановимся на культурной идентификации этого феномена.

Открытие неолитических памятников с плоскодонной керамикой в Барабинской лесостепи принадлежит нашим кемеровским коллегам во главе с В.В. Бобровым. Они относят эти материалы к боборыкинской культуре [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012; Бобров, Марочкин, 2013; Бобров, Юракова, 2014]. Данная точка зрения с самого начала вызывала у нас серьезные сомнения, которые укрепились с открытием и исследованием уже упомянутого выше ансамбля на памятнике Тартас-1 [Молодин и др., 2015, 2016]. Отдавая должно е коллегам, открывшим новый культурный пласт неолита в Барабинской лесостепи, который позволил совершенно по-новому представить динамику историко-культурных процессов в лесостепном Прииртышье, следует подчеркнуть, что изучение комплекса на Тартасе-1, обеспеченного серией радиоуглеродных дат, которые дают возможность отнести его к началу неолитической эпохи, меняет историко-культурную интерпретацию и, как следствие, те дефиниции, которые введены в научный оборот нашими коллегами. По нашему мнению, происхождение плоскодонной керамики в таежной и лесостепной части Западно-Сибирской равнины следует рассматривать как явление автохтонное, конвергентное для данного региона, существовавшее, по-видимому, в той или иной степени на протяжении неолита и ряда культур эпохи раннего металла. Вероятно, это были разные культурные образования, имеющие как общие черты, так и особенности, позволяющие специалистам говорить об особых типах пло скодонной неолитической посуды – ам-нинской [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008], или даже об особой культуре – каюковской [Ивасько, 2008]. Но сители данного феномена на определенных этапах сосуществовали с западно-сибирскими неолитическими культурами с остродонной и круглодонной посудой, что нередко фиксируется в смешанных комплексах [Хвостов, 1997; Чемякин, 2008].

Что же касается боборыкинской культуры Зауралья, то она является завершающей стадией этого явления для западно-сибирского неолита, о чем свидетельствует и морфология керамики, и ее технология, и имеющиеся в распоряжении исследователей радиоуглеродные даты. Поэтому ни о какой миграции носителей боборыкинской культуры с запада на восток речи быть не может.

Исходя из вышесказанного, отнесение проанализированного материала из Барабинской лесостепи (Автодром-2/2, Тартас-1, Усть-Тартас-1) к боборыкинской культуре не только не корректно, но и, по сути, не верно. Некритичное использование этого термина, который в настоящее время фигурирует уже в ряде работ, является не просто ошибочным, но искажающим суть исторического процесса.

Мы понимаем те негативные явления, которые часто влечет за собой переименование уже вошедших в научный оборот культурных дефиниций, но в данном конкретном случае нам приходится на это пойти, чтобы исключить путаницу в терминологии и явные ошибки в квалификации исторических явлений. Для обозначения культурной принадлежности тартасского неолитического комплекса, как и для памятника с плоскодонной керамикой Автодром-2/2, мы предлагаем ввести название «барабинская неолитическая культура» [Molodin et al., in der Presse]. К этой же культуре относится и вновь открытая стоянка Усть-Тартас-1.

Благодарим канд. биол. наук С.К. Васильева за определение костей животных.

Список литературы Ранненеолитическая стоянка Усть-Тартас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация

- Алексеенко Е.А. Кеты. Историко-этнографические очерки. – Л.: Наука, 1967. – 266 c.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Боборыкинский комплекс из Барабы: проблемы исторической интерпретации // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 3 (23). – С. 211–215.

- Бобров В.В. Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром 2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2012. – № 3 (18). – С. 4–13.

- Бобров В.В., Юракова А.Ю. Боборыкинский комплекс в неолите Барабинской лесостепи // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. – Казань: Отечество, 2014. – Т. I. – С. 211–213.

- Дрябина М.А. Каменная индустрия поселения Мергень-5 // Древняя и современная культура народов Западной Сибири. – Тюмень, 1995. – С. 9–11.

- Зах В.А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. – Новосибирск: Наука, 2009. – 320 с.

- Ивасько Л.В. О каюковской археологической культуре // Барсова Гора: Древности таежного Приобья. – Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. – С. 113–122.

- Косинцев П.А., Некрасов А.Е. Промысловая деятельность людей из поселений, расположенных на берегу озера Мергень (Мергень 5 и 6) в неолите и энеолите // Экология древних и современных обществ. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1999. – С. 100–106.

- Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов. – М.: Памятники исторической мысли, 2009. – 456 с.

- Молодин В.И., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Дураков И.А., Васильев С.К. Оригинальный производственный комплекс на Тартасе-1 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2015. –Т. XXI. – С. 326–331.

- Молодин В.И., Райнхольд С., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса Тартас-1 (ранний неолит в Барабе). – В печати. Молодин В.И., Хансен С., Ненахов Д.А., Рейнхольд С., Ненахова Ю.Н., Нестерова М.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Васильев С.К. Новые данные о неолитических комплексах на памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 135–140.

- Морозов В.М., Стефанов В.И. Амня 1 – древнейшее городище Северной Евразии? // Вопр. археологии Урала. – Екатеринбург, 1993. – Вып. 21. – С. 143–170.

- Парцингер Г., Молодин В.И., Фассбиндер Й., Кобелева Л.С., Гасс А., Хофманн И., Ненахов Д.А. Предварительные результаты исследований периферии больших курганов саргатской культуры в центральной Барабе // Проблемы археологии, антропологии, этнографии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 401–405.

- Саввин А.А. Пища якутов до развития земледелия (опыт историко-этнографической монографии). – Якутск: ИГИ АН РС (Я), 2005. – 275 с.

- Стефанов В.И., Борзунов В.А. Неолитическое городище Амня I (по материалам раскопок 1993 и 2000 годов) // Барсова Гора: древности таежного Приобья. – Екатеринбург; Сургут, 2008. – С. 93–111.

- Хвостов В.А. Проблема периодизации и хронологии памятников эпохи неолита – раннего металла Омского Прииртышья // Россия и Восток: археология и этническая история: мат-лы 4-й междунар. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». – Омск: Ом. фил. Объедин. ин-та истории, филологии и философии СО РАН, 1997. – С. 15–19.

- Чемякин Ю.П. Барсова гора. Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. – Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2008. – 223 с.

- Чугунов С.М. Отчет С.М. Чугунова о раскопках его в 1896 году, в Каинском уезде Томской Губернии // ОАК за 1986 год. – СПб.: [Тип. Главного управления уделов], 1898. – С. 219–225.

- Molodin V.I., Hansen S., Mylnikova L.N., Reinhold S., Nenachov D.A., Nesterova M.S., Durakov I.A., Kobeleva L.S., Nenachova Yu.N. Die Siedlung der Frühes Neolithikum аm Unterlauf des Flusses Таrtas im Süden der Westsibirischen Tiefebene. – In der Presse.