Ранненеолитические каменные артефакты с отверстиями с памятника Новопетровка III в Западном Приамурье

Автор: Нестеров С.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены описания и реконструкции каменной булавы с каннелюрами и пуговицы с отверстиями с поселения Новопетровка III (9,5–9,0 тыс. л. н.) новопетровской культуры Западного Приамурья. Эти предметы являются оригинальными изделиями для ранненеолитических культур дальневосточного региона. Наличие в коллекции бракованной плитки с отверстием свидетельствует о местном изготовлении сверленых предметов. Она позволила реконструировать процесс изготовления округлых грузил. Большинство новопетровских пуговиц могли изготавливаться из дерева, кости и рога. Сверла для получения отверстий в этих материалах присутствуют в орудийном наборе памятника Новопетровка III.

Западное Приамурье, Амур, новопетровская культура, изделия с просверленными отверстиями, булава, каменная пуговица

Короткий адрес: https://sciup.org/147251706

IDR: 147251706 | УДК: 903 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-65-74

Текст научной статьи Ранненеолитические каменные артефакты с отверстиями с памятника Новопетровка III в Западном Приамурье

,

,

В 2003, 2004 гг. на поселении ранненеолитической новопетровской культуры Новопет-ровка III были проведены раскопки на участке террасы, примыкающей с юга к исследованному в 1964 г. жилищу 1 [Деревянко и др., 2004]. Большая часть найденных каменных артефактов – это нуклеусы, ножевидные пластины и орудия на пластинах из светлого вулканического туфа. Шлифованные предметы представлены наконечниками стрел, теслами и стержнями. Обнаружены песчаниковые плитки и их обломки с желобками – оселки для правки лезвий тесел. Из сланцевых плиток изготавливали мотыжки. Найдены сверленые изделия: обломок булавы с каннелюрами, заготовка грузила или булавы, обломок небольшого изделия с двумя отверстиями. Неолитическая керамика с памятника Новопетровка III представлена отдельными фрагментами и развалами археологически целых плоскодонных сосудов баночных форм. На некоторых фрагментах имеются просверленные отверстия.

Новопетровская культура была выделена А. П. Окладниковым в 1960-х гг. в юго-восточной части Амурской области как культура ножевидных пластин. Основанием для этого послужили материалы раскопок поселений Константиновка, Новопетровка I, II, III [Деревянко, 1970, с. 13]. К 2025 г. новых памятников данной культуры в Западном Приамурье открыто немного. На левом берегу Амура это местонахождения переотложенных новопетровских артефактов на могильнике Шапка и на «Кукурузном Поле», как его обозначил А. П. Окладников, недалеко от оз. Осинового; пункт Новопетровка IV между поселениями Новопетровка II и III [Археология и этнография Приамурья, 2023, с. 58]. На правобережье Амура подъемные материалы новопетровской культуры встречены на местонахождениях Лучан и Лимин в округе Хэйхэ пров. Хэйлунцзян (Китай) [Волков и др., 2017]. Таким образом, локализация новопетровской культуры на юго-востоке Западного Приамурья не имеет большого территориального распространения (рис. 1). Не исключено, что подобная локализация связана с наиболее близким расселением носителей данной культуры к источникам каменного сырья, используемого для изготовления орудий. Основные изделия делались из кремнистого туфа (гейзерита), хемогенной породы, состоящей из опала. Для кремнистого туфа характерно пористое, плотное строение, значительная твердость (по шкале Мооса 5,5–6,5). Цвет белый, сероватый, желтоватый, бурый, красный, пестрый. Образовался как химический осадок у выходов горячих источников и гейзеров, содержащих растворенный кремнезем. Кремнистый туф встречается в вулканических районах [Кремнистый туф, 1973]. На этом участке левого берега Амура

Рис. 1. Карта памятников новопетровской культуры в Западном Приамурье:

1 – Константиновка; 2 – Кукурузное Поле; 3 – Новопетровка I; 4 – Новопетровка III; 5 – Новопетровка IV, 6 – Новопетровка II; 7 – могильник Шапка; 8 – Лучан; 9 – Лимин

Fig. 1. Map of Novopetrovsk culture monuments in Western Priamurye:

1 – Konstantinovka; 2 – Kukuruznoye Pole; 3 – Novopetrovka I; 4 – Novopetrovka III; 5 – Novopetrovka IV;

6 – Novopetrovka II; 7 – Shapka burial ground; 8 – Luchang; 9 – Liming источников данного сырья нет. Ближайший палеовулкан, где могли происходить такие процессы, расположен примерно в 100 км вверх по Амуру у с. Верхнеблаговещенское. Но горный район западных отрогов Малого Хингана, где когда-то была вулканическая деятельность [Иоффе, 2007], располагается на противоположном (правом) берегу Амура в 5–15 км от известных поселений новопетровской культуры.

Другим сырьем для производства орудий труда и оружия были пористый вулканический туф, а также песчаник, орудия из которого использовали также для шлифовки и заточки лезвий тёсел, наконечников стрел, для обработки других каменных изделий.

Новопетровская культура существовала в юго-восточной части Западного Приамурья от 12,6 до 8,6 тыс. л. н., а поселение Новопетровка III – в пределах 9,5–9,0 тыс. л. н. [Деревянко и др., 2020, с. 63, табл. 1].

В 2003 г. были найдены следующие каменные изделия с отверстиями.

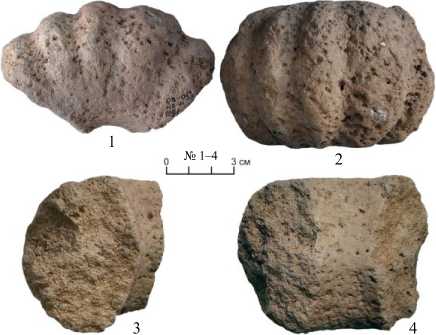

Фрагмент дольчатой булавы в виде сегмента с частью отверстия обнаружен в основании культурного слоя 2, относящегося к новопетровской культуре. Она сделана из светлокоричневого пористого туфа с помощью пикетажа. На внешней поверхности предмета имеются четыре каннелюры и пять скругленных валиков, крайние из которых частично обломаны. Максимальная ширина сегментовидных в сечении четырех валиков по гребню изделия 1,7–1,9 см, у пятого она составляет около 3 см. Глубина каннелюр 2–4 мм, ширина до 1 см. Каннелюры и валики на боковых плоскостях булавы, одна из которых имеет подшлифовку или заполированность, выклиниваются (рис. 2, 1, 2). Толщина изделия – 7 см, длина фрагмента по хорде равна 9,5 см. Общее сечение сегментовидное с треугольным за счет двусторонних конусовидных отверстий основанием. На торцах фрагмента, отколовшегося от целого предмета, видны два скола с внешней стороны (рис. 2, 3, 4).

Отверстие в середине предмета сверлилось с двух сторон на конус. С подшлифованной плоскости глубина конуса до стыка с отверстием с противоположной стороны имеет глубину 3,9 см, с обратной плоскости – 3,2 см. Длина по хорде сохранившейся части стыка двух конусовидных отверстий 2,2 см. Хорда основания конуса с заполированной стенкой отверстия равна 3,8 см, с обратной стороны – 3,9 см (рис. 2, 4 ). Фрагмент булавы составляет примерно четверть целого предмета и весит 492 г. Возможный вес данного артефакта в целом виде был около 2 кг.

Реконструкция булавы показала, что ее диаметр составлял около 15 см. Диаметр отверстия на подшлифованной плоскости составлял 4,9 см, а на противоположной – 6,1 см. Диаметр отверстия в месте стыковки конических сверлин равен 3,2 см (рис. 2, 5 , 6 ). Это соответствует максимальному диаметру рукояти, которая может пройти через него. По окружности булавы были сделаны 19 каннелюр и столько же валиков. Один валик шире остальных. Видимо, это место, откуда начиналась выборка каннелюр. Ошибка в расчетах их ширины привела к тому, что последний валик получился несколько шире и по основанию, и по верху.

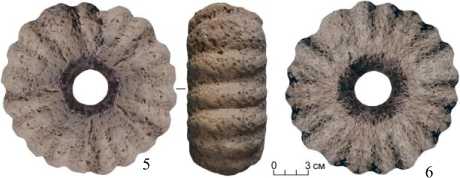

Крупное изделие из песчаника с отверстием также обнаружено в основании слоя 2. Это массивная подквадратной формы плитка (11 × 13 × 4,7–5,3) (рис. 3, 1, 2). Она по плоскости расщеплена на две неравные части. В центральной части имеется сверленое сквозное отверстие диаметром около 3 см. Видимо, эта заготовка для изготовления диска с отверстием была забракована после сверления отверстия и

Рис. 2. Новопетровка III.

Фрагмент булавы с каннелюрами ( 1–4 ) и ее реконструкция ( 5 , 6 )

Fig. 2. Novopetrovka III.

Fragment of a fluted mace ( 1–4 ) and its reconstruction ( 5 , 6 )

начала обработки торцового края, где видны следы придания ему округлой формы. Возможно, именно на этой стадии изготовления появилась продольная трещина через всю толщу плитки, что привело к ее выбраковке.

Половина маленького округлого предмета , сломанного посередине двух отверстий (рис. 3, 3 ), была найдена в заполнении мусорной ямы 1 на глубине 112 см. Изделие насыщенного темного, блестящего на изломе черного цвета, изготовлено из пластины гагата или биотита трапециевидного сечения (12 × 10 мм) путем придания ей округлой формы вертикальной обрезкой краев. Затем ребра на окружности и обе поверхности были пришлифованы. На одной из поверхностей есть небольшая конусовидная ямка-засверлина диаметром 1,1 мм, глубиной 0,5 мм, на краю которой имеется крохотное углубление от первоначальной установки метчика, а рядом, возможно, два следа (один практически затерт) от полого сверла диаметром 2 мм (рис. 3, 4 ). В середине реконструируемого диска диаметром около 2,45 см с двух плоскостей были просверлены встречные конические отверстия разного

Рис. 3 . Новопетровка III. Каменные артефакты c отверстиями:

1 , 2 – плитка; 3–5 – фрагмент округлого изделия ( 3 ), увеличенная деталь поверхности ( 4 ), реконструкция диска ( 5 ); 6 – грузило (по: [Деревянко, 1970, с. 116, табл. 43, 6 ])

Fig. 3 . Novopetrovka III. Stone artifacts with a holes:

1 , 2 – tile; 3–5 – fragment of a rounded product ( 3 ), enlarged surface detail ( 4 ), reconstruction of a disk ( 5 ); 6 – sinker (by: [Derevianko, 1970, р. 116, table 43, 6 ])

диаметра (рис. 3, 5 ). Большее отверстие в месте сопряжения конусовидных углублений имеет диаметр 5,5 мм, меньшее – 4 мм. У меньшего отверстия встречные конусы отверстий не совпали по оси. Диаметры отверстий на плоскости с засверлиной 5 и 7 мм, на противоположной стороне – 5,5 и 8 мм.

Описанные артефакты с отверстиями найдены на территории внешней зоны обитания к югу от жилища 1 как сломанные вещи, вышедшие из употребления, или как бракованные заготовки. В самом жилище обнаружено грузило диаметром 11 см. Оно изготовлено из песчаника, в середине имеет биконическое отверстие диаметром 3 см и канавку на обеих плоскостях, проточенную по радиусу, для привязывания веревки (рис. 3, 6 ) [Деревянко, 1970, с. 116–117].

Не исключено, что найденная бракованная плитка с отверстием предназначалась для изготовления такого же изделия. Расщепленные на две неравные части по толщине плитки вполне могли быть использованы для производства двух округлых грузил, однако это, видимо, не соответствовало требованиям, предъявляемым к морфологии и назначению подобных изделий. Так, на поселении Новопетровка II обнаружено несколько массивных грузил, одно из которых весило около 2 кг. Оно было оббито со всех сторон до округлой формы, а в центре просверлено биконическое отверстие. С плоских сторон у предмета вышлифованы два желобка для крепления к сети. Тяжелое грузило (около 6 кг) в форме груши или гири из крупнозернистого мрамора с биконическим отверстием в верхней части найдено на поселении Константиновка [Деревянко, 1970, с. 25, 29, 171].

С одной стороны, можно предположить, что подобные тяжелые грузила использовали для ставной сети. Возможно, они были востребованы, так как, учитывая непрочность сетевой оснастки, часто обрывались и оставались на дне водоемов. Например, подобное целое изделие из гранодиорита (10,2 × 7,7 × 2,3 см), которое Ю. Б. Сериков [2018, с. 60–61, рис. 2, 2 ] называет булавой, найдено на дне Шигирского озера. С другой стороны, подобные предметы по форме и весу вполне подходят для применения их в качестве якорей для лодок [Окороков, Кулагин, 2015, с. 65].

Использование населением новопетровской культуры крючковой снасти для ловли рыбы удочкой можно только предполагать. А. П. Деревянко отметил, что на их поселениях рыболовные крючки не обнаружены. Однако встречено много узких ретушированных и без дополнительной обработки ножевидных пластинок, которые могли применяться как острия составных крючков [Деревянко, 1970, с. 172]. Основными свидетельствами рыболовства как промысловой деятельности в данной культуре остаются находки галечных грузил с противолежащими сколами-выемками для привязывания к сетевым снастям.

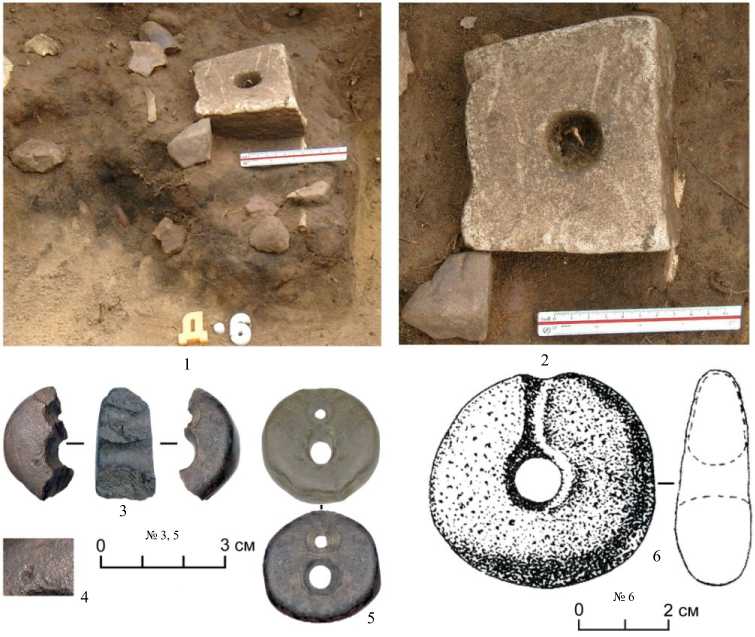

Возможно, указанием на ловлю крупной рыбы является обломок булавы с каннелюрами. Чтобы вытащить большую рыбину на берег, ее оглушают, используя тяжелую дубинку (рис. 4, 1 ). Таким орудием могла быть и двухкилограммовая булава с каннелюрами новопетровской культуры, насаженная на деревянную рукоять диаметром около 3 см. Судя по запо-лировке одного из конических отверстий, можно говорить о двух способах насадки булавы на рукоять.

Первый способ представлял собой осадку орудия по слегка конусовидной рукояти от ее верхнего конца. Сейчас так насаживают металлические колуны и кувалды. По достижении крайней точки нижнего конца, соответствующего размерам конусовидного отверстия булавы, она для более плотного прилегания к деревянной ручке могла притираться к ней ее вращением. Заполированность поверхности в нижнем коническом отверстии образовывалась, если насадка булавы осуществлялась не один раз из-за слома незначительной по толщине рукояти. Возможно, она во время использования начинала скользить вверх и ее приходилось возвращать в исходное положение постукиванием по верху ручки или прокручиванием. При таком способе насадки в торец нижней части рукояти мог вбиваться клин.

Второй способ насадки каменной булавы на деревянную рукоять предполагал на ней конусовидный конец, по размеру примерно соответствующий одному из конических отверстий.

Рис. 4. Применение айну дубинки на рыбалке ( 1 ) и булавы для наказания провинившегося ( 2 ) ( 1 – городской музей Сиретоко в г. Сяри, Хоккайдо; 2 – из «Иллюстрированного описания нравов и быта варваров» (начало XIX в.), Музей Хоккайдо, г. Саппоро. Фото автора, 2006 г.)

Fig. 4. The use of a club for fishing ( 1 ) and a mace for punishing the guilty ( 2 )

( 1 – Shiretoko City Museum in Shari, Hokkaido; 2 – from “Illustrated Description of the Customs and Life of the Barbarians” (early 19th century), Hokkaido Museum, Sapporo. Photo by the author, 2006)

В торце должен был быть обязательный пропил под клин. Булава насаживалась на ручку с нижнего конца и расклинивалась клином. Так в настоящее время происходит насадка металлического топора или молотка. При ослаблении насада и неоднократном использовании других рукоятей в коническом отверстии булавы и при этом способе закрепления ее на рукояти также могла образоваться заполированность.

Судя по залощенности только одной плоскости булавы, сопряженной с лощеным коническим отверстием, ее насад производился первым способом. Лощение плоскости могло появиться при постоянном контакте с грунтом, т. е. булаву хранили в вертикальном положении. Возможно, ее могли использовать для постукивания плоской стороной по тонкому льду, чтобы оглушить рыбу, которую затем выбирали через небольшую лунку [Деревянко, 1970, с. 173].

Не исключено универсальное использование булавы и как хозяйственного орудия, и как оружия (рис. 4, 2 ). На обломке новопетровской булавы на месте слома видны следы ее раскола (см. рис. 2, 3 , 4 ). Появиться они могли в результате ударов по жесткой поверхности: льду, камню, дереву и др.

Небольшое оригинальное каменное изделие с двумя отверстиями встречено не только в новопетровской культуре, но ничего подобного нет в других культурах неолита Приамурья, Приморья и Маньчжурии. Его назначение однозначно не определяется. Внешне оно напоминает небольшую пряжку-блок, бляшку-подвеску или бляшку-нашивку и пуговицу (последнее определение предложила д-р ист. наук Л. Н. Мыльникова). Наличие двух рядом расположенных отверстий не опровергает эти функции предмета. Внутри отверстий и на их краях наблюдается заполированность, что может быть связано с использованием его в качестве блока для затяжки тонких шнурков или бляшки-подвески, хотя это может быть результатом полировки готового изделия. Середина отверстий и края предмета напротив них обломаны, поэтому судить о наличии следов потертости нитью, которой изделие могло пришиваться к основе, невозможно. Однако тот факт, что предмет сломался по линии середины отверстий, свидетельствует о том, что именно здесь была наибольшая функциональная нагрузка на него, что характерно для пуговиц.

Рассмотренные каменные предметы с отверстиями из материалов раскопок поселения Но-вопетровка III в 2003 г. являются оригинальными изделиями для ранненеолитических культур дальневосточного региона.

Наличие в коллекции бракованной плитки с отверстием свидетельствует о местном изготовлении сверленых предметов. Кроме того, она, являясь начальным этапом производства гладких округлых грузил с отверстием, позволяет реконструировать сам процесс изготовления подобных изделий. После подбора соответствующей по размерам каменной (песчаник, вулканический туф и др.) плитки в первую очередь сверлилось отверстие в ее середине. Это был сложный процесс, и от его благополучного завершения зависела дальнейшая работа с материалом. Однако в данном случае уже после сверления отверстия вскрылся дефект заготовки, приведший к ее выбраковке.

Что служило сверлом для получения отверстия, однозначно не установлено. Согласно трасологическим исследованиям П. В. Волкова, орудия памятника Новопетровка III выполнены преимущественно на пластинчатых сколах, пластинах и микропластинах (97 %), в том числе сверла, развертки и провертки, но ими работали по дереву, кости и рогу [Деревянко и др., 2004, с. 101]. Каменные сверла по камню и керамике пока не выявлены. Исследование Ю. Б. Серикова [2018] способов получения больших отверстий в каменных предметах с Урала показало, что это требовало больших трудозатрат, и производилось пикетажем и сверлением полыми костями. На памятниках новопетровской культуры кости и рог не сохранились. Косвенным свидетельством использования костей для сверления камня являются две слегка затертые маленькие окружности на поверхности пуговицы, похожие на попытку засверловки полой косточкой, возможно, птицы (см. рис. 3, 5 ).

Только после высверливания сквозного отверстия на заготовке она подвергалась дальнейшей обработке до получения готового изделия. Нужно заметить, что такая технологическая последовательность работы со сверлеными каменными предметами существовала долго в Западном Приамурье. Например, носители талаканской культуры (II в. до н. э. – III в. н. э.) так изготавливали халцедоновые бусины [Болотин и др., 1998].

Назначение каменных изделий с большими отверстиями в новопетровской культуре, как было показано выше, предполагалось разное: грузила для сетей, навершия булав для глушения крупной рыбы; приспособление для загона рыбы в сеть; утяжелитель для палки-копалки [Деревянко, 1970, с. 173, 175]. Некоторые артефакты могли служить якорями для лодок.

Булава с каннелюрами является сложным в изготовлении предметом, чтобы его случайно безвозвратно потерять в водоеме, поэтому использование ее в качестве грузила вызывает сомнение. К тому же валики на его окружности являются хорошими зацепами за камни и коряги на дне реки. Скорее всего, это было универсальное орудие, в том числе и оружие. Подобные по сложности производства, в какой-то степени по орнаментации и параметрам (15 × 7 см) булавы могли быть штучными изделиями. Их социальную значимость для его владельца можно только предполагать, исходя из ретроспективных исторических аналогий (жезл, скипетр).

Прямых аналогов новопетровской булаве нет, но есть похожие по параметрам навершия из Северо-Восточного Китая и Внутренней Монголии [Анъанси…, 2013, с. 339, илл. 7, 3 ; Кононенко, Алкин, 1994, с. 57, рис. 3, 3 , 7 ]. Наибольшее количество так называемых каменных звездчатых палиц (булав), которые интерпретируются как боевое оружие, на востоке Азии появляется в позднем неолите, в эпоху бронзы и в раннем железном веке [Кононенко, Алкин, 1994, с. 58].

Находка каменной пуговицы в новопетровской культуре раннего неолита удревняет время появления подобной галантерейной фурнитуры одежды (относительно пуговиц из Индии) на 4–4,5 тыс. лет. Не исключено, что большинство новопетровских пуговиц изготавливалось из дерева, кости и рога. Сверла для получения отверстий в этих материалах присутствуют в орудийном наборе памятника Новопетровка III.

Таким образом, носители новопетровской культуры, проживавшие на берегах Амура в юго-восточном районе Западного Приамурья (совр. Амурская обл.), уже на раннем этапе неолита умели изготавливать сложные изделия со сверлеными сквозными отверстиями различных диаметров. Это каменные, а также имеющие косвенные подтверждения деревянные, костяные и роговые предметы: рыболовные грузила, якоря, универсальные булавы, утяжелители на палки-копалки, пуговицы для застегивания или украшения одежды.