Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ 2008 года)

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521483

IDR: 14521483

Текст статьи Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ 2008 года)

В 2008 г. Дагестанским отрядом совместной экспедиции ИАЭТ СО РАН и ИЭА РАН были продолжены археологические работы на местонахождении Рубас-1 (Табасаранский р-н, Дагестан) [Деревянко и др., 2006; Деревянко и др., 2007].

Стационарные работы на местонахождении начались в 2006 г., когда по склону 28-метрового террасовидного уступа, на котором локализован памятник, была заложена разведочная траншея шириной 2 м, состоящая из нескольких ступеней, общей протяженностью 28 м и глубиной до 18 м от края уступа. На глубине ≈ 16 м от точки начала работ, на небольшом участке (≈2 кв.м) была вскрыта тонкая (до 0,15 м) гравийно-галечная прослойка, содержащая в небольшом количестве отдельности кремня, в том числе и с признаками искусственного расщепления. В ходе работ 2007 г. площадь раскопок была значительно увеличена и на уровне нижнего культуросодержащего горизонта составила 50 кв.м. Раскоп 10х5 м включил в себя и часть траншеи 2006 г. В 2008 г. к северо-западной стенке раскопа 2007 г. была сделана дополнительная прирезка итоговой площадью 12х5 м (рис. 1, А ).

В результате работ 2006-08 гг. на сводном стратиграфическом разрезе памятника выделены следующие литологические подразделения (рис. 1, Б ) [Там же,…]:

В основании разреза залегают горизонтально-слойчатые темно-серые глины (сл. 6). Осадки морского генезиса и предположительно имеют миоценовый возраст (N23ak или древнее, до N12 , устное сообщение Лещинского В.С.). На глинах, с большим хронологическим разрывом, залегает нижний культуросодержащий слой (сл. 5) представленный гравийно-галечной прослойкой мощностью до 0,4 м, с зеленовато-серым алеврито-песчаным заполнителем. Сл. 5 перекрывают мелкозернистые карбонатные пески светло-коричневого цвета, с прослоями светлых желтовато-коричневых глин, в которых встречаются отпечатки листьев и стеблей травянистых растений (сл. 4). Мощность ~ 8 м. Выше, с большим хронологическим разрывом, залегают гравийно-галечно-валунные отложения речного генезиса, местами слабо сцементированные до конгломерата (сл. 3). Встречаются невыдержан- ные по простиранию прослои желтовато-рыжего песка (до 0,4 м). Мощность ~ 3,5-3,8 м. В слое присутствует археологический материал среднепалеолитического облика. Галечники перекрывает аллювиальный песок с прослоями светло-серого алеврита (сл. 2). Мощность ~ 0,3-0,6 м. Венчает разрез пачка светло-коричневых супесчано-суглинистых отложений сложного генезиса (совокупность коллювиальных, делювиальных и эоловых процессов) -сл. 1. В слое выявлено несколько уровней залегания каменных артефактов, относящихся к финалу среднего - верхнему палеолиту. Мощность - до 4 м.

В 2007 г. из траншеи и раскопа Рубас-1 отобраны 57 образцов на споровопыльцевой анализ. Лабораторная обработка образцов проводилась с применением сепарационного метода [Гричук, Заклинская, 1948] с навесками не менее 100 г сухого веса. Для подсчета концентрации были добавлены таблетки спор Lycopodium . Также, для интерпретации палеоспектров было отобрано 19 поверхностных проб из различных типов растительности Дагестана (от пустынной Прикаспийской низменности до широколиственных лесов по склонам хр. Карасырт). Поверхностные пробы были обработаны методом малых навесок, предложенным Faegri и Iversen [1989]. Для определения и подсчета зерен использовался световой микроскоп Zeiss AxioImager с увеличением х400 и определители пыльцы и спор [Куприянова, 1965; Reille, 1992].

Спорово-пыльцевой анализ фоссильных проб выявил крайне низкую концентрацию пыльцы в отложениях, часто не позволяющую насчитать даже 30 зерен в образце. При таких низких концентрациях пыльцы и спор применять статистические методы для интерпретации палинологических спектров и строить спорово-пыльцевую диаграмму не рекомендуется [Faegri, Iversen, 1989]. При этом сохранность зерен удовлетворительная.

Образцы, взятые из сл. 6 (таб. 1; рис. 1), характеризуются преобладанием в спектрах пыльцы древесных таксонов (сосна Pinus sg. Pinus, граб восточный Carpinus orientalis и береза Betula ) и отсутствием пыльцы маревых и полыни . Анализ поверхностных спорово-пыльцевых спектров показал, что пыльца Carpinus orientalis и Betula имеют тенденцию отлагаться локально и не переноситься на большие расстояния, в то время как пыльца сосны может являться результатом дальнего заноса. Таким образом, можно предполагать распространение в описываемый период в окрестностях памятника широколиственных лесов.

Анализ образцов, полученных из сл. 4 показывает доминирование пыльцы древесных таксонов в образце с глубины 10,8 м ( Carpinus orientalis, Betula, Alnus, Quercus ), но небольшое преобладание пыльцы трав в образце с глубины 10,0 м ( Artemisia, Chenopodiaceae, Asteroideae ), что может характеризовать распространение открытых ценозов в это время в окрестностях памятника. В этой же пробе обращает на себя внимание большое количество хламиди-оспор эндомикоризного гриба Glomus , который является показателем почвенной эрозии (Van Geel et al., 2003), что может свидетельствовать о существовании в данное время сухопутных условий в окрестностях стоянки. Возможно, это была прибрежная зона, характеризующаяся эрозионными процессами.

Таблица 1. Содержание пыльцы и спор в фоссильный палинологических пробах стоянки Рубас-1

|

Номер образца |

R-R-35 |

R-R-39 |

R-R-56 |

R-R-57 |

|

Глубина, м |

10,0 |

10,8 |

14,25 |

16,3 |

|

Номер слоя Древесные |

4 |

4 |

6 |

6 |

|

Pinus sg. Strobus |

1 |

|||

|

Pinus sg. Pinus |

3 |

7 |

3 |

11 |

|

Pinus sp. |

3 |

|||

|

Pinaceae |

1 |

2 |

||

|

Fagus |

1 |

|||

|

Carpinus orientalis |

17 |

8 |

10 |

4 |

|

C. betulus |

1 |

1 |

||

|

Corylus cf. Acer |

1 |

2 |

1 |

|

|

Ulmaceae |

2 |

1 |

||

|

Betula |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Alnus |

2 |

|||

|

Quercus Травянистые |

2 |

|||

|

Artemisia |

11 |

2 |

1 |

1 |

|

Chenopodiaceae |

5 |

1 |

||

|

Poaceae |

2 |

1 |

||

|

Asteroideae |

3 |

|||

|

Arctium |

1 |

|||

|

Cichorioidea |

1 |

|||

|

Lamiaceae |

2 |

1 |

||

|

Geraniaceae |

1 |

|||

|

Rosaceae |

1 |

|||

|

Herbae indeterminata |

7 |

4 |

1 |

|

|

Споры Polypodiophyta |

3 |

1 |

||

|

cf. Sphagnum |

1 |

1 |

||

|

Glomus |

102 |

2 |

1 |

|

|

Сумма зерен Доля пыльцы древесных |

64 |

31 |

26 |

23 |

|

растений, % |

45,3 |

77,4 |

76,9 |

91,3 |

|

Доля пыльцы травянистых растений, % |

50,0 |

22,6 |

19,2 |

8,7 |

Рис. 1. Местонахождение Рубас-1. План-схема (А) и стратиграфическая колонка отложений по разрезу юго-западной стенки траншеи 2006 г. и уровни отбора образцов на споро-пальцевой анализ (R-R) (В).

Древнейший археологический комплекс памятника связан со сл. 2. Среди угловатых обломков кремня, представленных в незначительном количестве в гравийно-галечной составляющей слоя, на некоторых предметах были выявлены признаки искусственной обработки. Их сохранность и облик определили разделение коллекции на две группы: типологически выраженные изделия и предметы с возможным антропогенным воздействием [Там же,…]. Изделия первой группы представлены, в основном, сколами, легко диагностируются, имеют четкие следы антропогенного воздействия и выраженную системность обработки. Предметы из второй группы, представлены обломками и осколками, видимая вторичная обработка которых не имеет четкой системы, не образует выраженных рабочих элементов и может носить естественный характер. Также в эту категорию попадает группа мелких сколов, с большой долей вероятности, образованных при естественном расщеплении кремневых галек вследствие соударения. Диагностика коллекции затруднена сильной «сглаженностью» поверхности артефактов, что, скорее всего, связано с абразионным воздействием на них песка в пляжно-прибрежных условиях, которые характеризуют формирование культуросодержащего гравийно-галечного слоя.

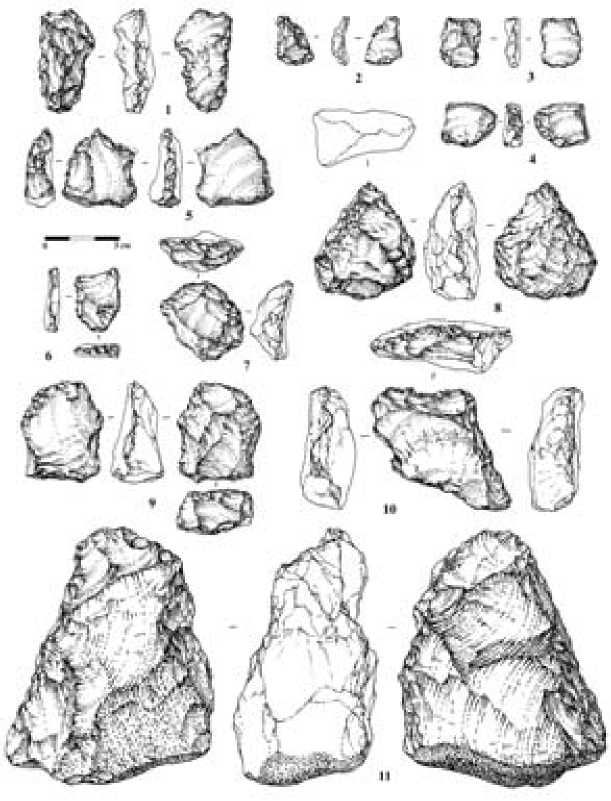

Рис. 2. Местонахождение Рубас-1. Раскоп 1. Каменные артефакты (рис. Абдульмановой А.В.).

1 - зубчато-выемчатое изделие; 2,3,6 - сколы; 4,7 - атипичные скребки (?); 8 - рубильце (?); 9,10 - скребловидные изделия; 11 - рубящее орудие.

Общее количество обнаруженных в ходе работ 2008 г кремневых отдельностей превышает 1000 экз. Предметы, в основном, имеют небольшие размеры (до 5 см), хотя встречаются единичные экземпляры окатанных желваков до 20 см по длинной оси. 29 экз. кремня имеют признаки искусственного расщепления разной степени выраженности. Типологически выраженные изделия - 18 экз. Из них: сколы -15 (рис. 2, 2,3,6 ), обломки - 3.

Сколы: крупные - 2, средние - 3, мелкие - 10. Часть их (4) представлена медиальными и медиально-проксимальными фрагментами. Определимые остаточные ударные площадки: гладкие (9) и естественные (2); дорсальные поверхности: гладкие, с бессистемной и ортогональной огранкой. Орудийный набор (9): крупное рубящее орудие на массивном окатанном обломке - 1 (рис. 2, 11 ); рубильце (?) - 1 (рис. 2, 8 ); скребловидные изделия -2 (рис. 2, 9,10 ); атипичные скребки (?) - 2 (рис. 2, 4,7 ); орудия со срединным шипом - 2; зубчато-выемчатое орудие - 1 (рис. 2, 1 ).

Вторая группа кремней (11 экз.) менее выразительна. Условно в ней можно выделить следующие типы изделий: нуклевидно обколотая галька (?) - 1; скребловидное изделие на плоской гальке (?) - 1; выемчатое изделие - 1; изделия с шиповидными выступами (?) - 2; скол (?) с ретушью - 1; сколы (?) и фрагменты сколов - 5.

Согласно предварительным стратиграфическим оценкам возраста раннепалеолитический комплекс Рубаса-1 является одним из древнейших на Кавказе. На сегодняшний день наиболее близкие аналогии данным артефактам прослеживаются в материалах стоянки Дарвагчай-1, датируемых Бакинским временем (Q1b), что свидетельствуют о длительном существовании и развитии раннепалеолитических микроиндустрий на территории СевероВосточного Кавказа. Местонахождения с микролитическим инвентарем до-ашельского и ашельского времени за последние десятилетия обнаружены в различных районах Африки, Европы и Азии и датируются в широком хронологическом диапазоне - от 2,3 до 0,3 млн л.н. Учитывая хронологию появление подобных микроиндустрии на Кавказе, их следует, вероятно, связывать с одной из древнейших миграций человека из Африки в Евразию.