Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ в 2009 году)

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521596

IDR: 14521596

Текст статьи Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ в 2009 году)

В 2009 г. Дагестанским отрядом совместной экспедиции ИАЭТ СО РАН и ИЭА РАН были продолжены археологические работы на местонахождении Рубас-1 (Табасаранский район, Республика Дагестан) [Деревянко и др., 2006; Деревянко и др., 2009].

Местонахождение локализовано в теле древнего оползня, в настоящее время имеющего вид 28-метрового террасовидного уступа. Стационарные работы на объекте начались в 2006 г., когда на обращенном к реке склоне была заложена разведочная траншея шириной 2 м, состоящая из нескольких ступеней, общей протяженностью 28 м и глубиной до 18 м от края уступа. На глубине ≈ 16 м от точки начала работ, на небольшом участке (≈ 2 кв. м) была вскрыта тонкая (до 0,15 м) гравийно-галечная прослойка, содержащая в небольшом количестве отдельности кремня, в том числе и с признаками искусственного расщепления. В ходе работ 2007–2008 гг. площадь раскопок была значительно увеличена и на уровне нижнего культуросодержащего горизонта (сл. 5) составила 110 кв.м. Общий раскоп размерами 22х5 м включил в себя и часть траншеи 2006 г. В 2009 г. к северо-западной стенке раскопа 2007–2008 гг. была сделана дополнительная прирезка итоговой площадью 28 кв.м (рис. 1,А).

В результате работ 2006–2009 гг. на сводном стратиграфическом разрезе памятника выделены следующие литологические подразделения (рис. 1,В) [Деревянко и др., 2009]:

В основании разреза залегают горизонтально-слойчатые темно-серые глины (сл. 6). Осадки морского генезиса и предположительно имеют миоценовый возраст [Деревянко и др., 2008]. На глинах, с большим хронологическим разрывом, залегает нижний культуросодержащий слой (сл. 5) представленный гравийно-галечной прослойкой мощностью до 0,4 м, с зеленовато-серым алеврито-песчаным заполнителем. Сл. 5 перекрывают мелкозернистые карбонатные пески светло-коричневого цвета, с прослоями светлых желтовато-коричневых глин, в которых встречаются отпечатки листьев и стеблей травянистых растений (сл. 4). Мощность ~ 8 м. Выше, с большим хронологическим разрывом, залегают гравийно-галечно-

Рис. 1. Местонахождение Рубас-1. План-схема (А) и стратиграфическая колонка отложений по разрезу юго-западной стенки траншеи 2006 г. (В).

валунные отложения речного генезиса, местами слабо сцементированные до конгломерата (сл. 3). Встречаются невыдержанные по простиранию прослои желтовато-рыжего песка (до 0,4 м). Мощность ~ 3,5–3,8 м. В слое присутствует археологический материал среднепалеолитического облика. Галечники перекрывает аллювиальный песок с прослоями светло-серого алеврита (сл. 2). Мощность ~ 0,3–0,6 м. Венчает разрез пачка светло-коричневых супесчано-суглинистых отложений сложного генезиса (совокупность коллювиальных, делювиальных и эоловых процессов) – сл. 1. В слое выявлено несколько уровней залегания каменных артефактов, относящихся к финалу среднего – верхнему палеолиту. Мощность – до 4 м. [Деревянко и др., 2009].

Анализ разреза позволяет выделить четыре разновозрастные пачки [Лещинский и др., 2009]. Пачка 1 (слой 6; тортонский век, N12tr) представляет собой илы шельфа (глубина вод от 20 до 200 м). Пачка 2 (слои 5 и 4; позднеакчагыльское время, N23ak) сформирована в субаэральных и субаквальных (на глубинах от 0 до 15 м – пляжная, предфронтальная и переходная зоны) условиях морского побережья. Пачка 3 (слои 3 и 2; поздний (?) неоплейстоцен) – речной аллювий. Пачка 4 (слой 1; поздний неоплейстоцен – голоцен) – субаэральные образования [Там же…, С. 147]. Обоснование возраста отложений базируется на совокупности геологических и палеонтологических данных. Так в подошвенной части слоя 4 было обнаружено большое количество раковинок и створок остракод хорошей сохранности, редкие фораминиферы (Rotalia beccari (Linne) и др.) и гастроподы. Доминанты среди остракод: эвригалинные Cyprideis littoralis (Brady) и Cyprideis punctillata (Brady). Другие виды – солоновато-пресноводные формы: Limnocythere aff. luculenta Livental, Limnocythere tenuire-ticulata Suzin, Candona abichi Livental, Ilyocypris bradyi Sar^^, Eucypris aff. puriformis Mandel^^tam. Наиболее важно присутствие в слое значительного количества L. tenuireticulata Suzin и L. aff. luculenta Livental. Первый вид появляется в акчагыльское время и для него типичен. Распространение второго – с акчагыльского до бакинского времени, где он угасает. Вид C. punctillata (Brady) известен в отложениях миоцена - апшерона. Раковины акчагыльских видов C. abichi Livental и E. aff. puriformis Mandel^^tam имеют признаки локального переноса. C. littoralis (Brady) и I. bradyi Sar^^ – виды широкого распространения. Таким образом, состав остракод и литология осадков позволяют предполагать осадконакопление в опресненных прибрежных водах акчагыльского моря [Там же…, С. 147].

Древнейший археологический комплекс памятника связан со сл. 5. Среди угловатых обломков кремня, представленных в незначительном количестве в гравийно-галечной составляющей слоя (основную массу составляют обломки известняка и песчаника), некоторые предметы имеют признаки искусственной обработки. Диагностика изделий затруднена сильной «сглаженностью» поверхности предметов, что, скорее всего, связано с абразионным воздействием на них песка в пляжно-прибрежных условиях, в которых формировался слой, и особенностями самого кремневого сырья (сильная внутренняя трещиноватость, следствием которой были частые случаи природного раскалывания отдельностей кремня и образование по их краям участков с «естественной» ретушью). В ходе работ 2009 г. было обнаружено более 700 экз. кремня. Окатанные обломки, в основном, имеют размеры до 5 см, хотя встречаются единичные экземпляры до 20 см по длинной оси.В общей сложности около 100 экз. кремня имеют признаки искусственного (?) расщепления разной степени выраженности. Сохранность и облик предметов определили разделение коллекции на три группы по степени выраженности антропогенного воздействия. Артефакты первой группы представлены сколами, легко диагностируются, имеют типологическую привязку и выраженную системность обработки. Изделия второй группы представлены нуклевид-ными формами, а также обломками и осколками, вторичная отделка которых позволяет диагностировать возможную системность обработки и выделить рабочие участки. Также в эту категорию попадает группа мелких сколов, для которых нельзя исключать возможность образования при раскалывании кремневых обломков и галек вследствие соударений. Общее количество изделий в группах 1 и 2 составляет 44 экз. Предметы из третьей группы (62 экз.), представлены обломками и осколками, видимая вторичная отделка которых не имеет четкой системы, не образует выраженных рабочих элементов, но все же может носить и антропогенный характер.

Анализ коллекции показал, что форма и размер артефактов во многом определяются формой и размером естественных обломков, использовавшихся в качестве исходного сырья, которые, в свою очередь, обусловлены особенностями морфологии и генезиса кремня в этом районе. При этом важнейшим фактором, влияющим на утилизационные характеристики кремня, является многократное проявление крупных тектонических нарушений, приводивших к появлению в его желваках скрытой трещиноватости [Деревянко и др., 2009].

Сравнительный анализ кремня в галечном материале и коренном залегании показал, что при раскалывании небольших желваков часто образовывались «изогнутые» обломки, что, вместе с характерным для кремня раковистым изломом, создает предпосылки для образования «выемчатых» контуров краев и «клювовидных» выступов на концах предметов. Также при раскалывании субцилиндрических желваков часто образуются обломки уплощенной и удлиненной формы, сходные сколам типа «цитрон» [Там же…, С. 47].

В силу этих особенностей местный кремень изначально колется очень «артефактоподобно». Кроме того, диагностика артефактов дополнительно осложняется мелкой «псевдоретушью» на тонких краях предметов, вследствие раковистого скалывания кремня при обламывании, а также «забитостями» и «выемками» на ребрах и вершинах обломков, возникающими при их перемещении. Вместе с тем, полный петрографо-минералогический анализ коллекции и исходного сырья позволил отсеять часть предметов, несмотря на признаки «артефактности», имеющих естественное происхождение и более четко локализовать небольшую группу артефактов, чьи параметры позволяют предполагать их искусственную природу.

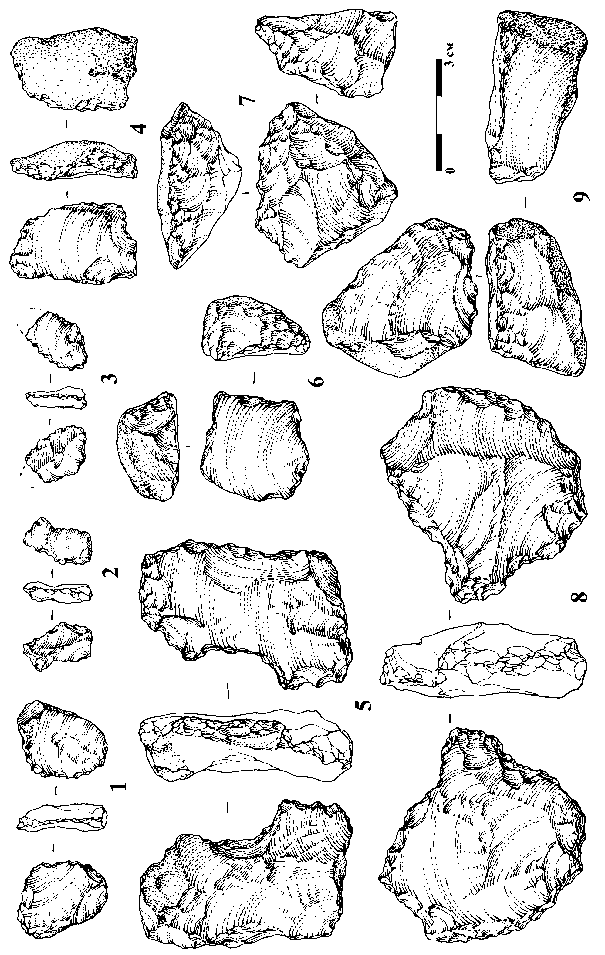

Артефакты 1 и 2 группы – 44 экз. Из них: колотые гальки – 1, нуклевид-ные формы – 1 (рис. 2, 9 ), сколы – 35 (рис. 2, 1–4,6,8 ), обломки – 7. Сколы: крупные – 2, средние – 11, мелкие – 22. Все определимые остаточные ударные площадки гладкие; дорсальные поверхности – гладкие, с бессистемной огранкой и естественные. Орудийный набор (11): скребловидные орудия – 2 (рис. 2, 7 ); атипичный скребок (?) – 1; орудия с шипом – 2; выемчатые орудия – 3 (рис. 2, 5 ), скол с ретушью (?) – 1, обломки с ретушью (?) – 2.

Согласно предварительным стратиграфическим оценкам возраста раннепалеолитический комплекс Рубаса-1 является одной из древнейших археологических индустрий на Кавказе. На сегодняшний день наиболее близкие аналогии данным артефактам прослеживаются в материалах стоянки Дарвагчай-1, датируемых ≈ 600 тыс.л.н. (бакинское время (Q1b)), что свидетельствуют о длительном существовании и развитии раннепалеолитических микроиндустрий на территории Северо-Восточного Кавказа.

Рис. 2. Местонахождение Рубас-1. Раскоп 1. Каменные артефакты (художник А.В. Абдульманова). 1-4, 6, 8 – сколы; 5 – выемчатое орудие; 7 – скребловидное орудие; 9 – нуклеус.