Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ в 2012 году)

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521889

IDR: 14521889

Текст статьи Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ в 2012 году)

Местонахождение Рубас-1 находится на правом борту р. Рубас в ~3 км выше по течению от с. Чулат. Памятник расположен на протяженном террасовидном уступе с ровной, слабо поднимающейся столообразной поверхностью и крутыми склонами, на высоте ~30 м над урезом воды (а.в. ~270 м) и ~200 м от современного русла реки. Исследовательские работы на памятнике были начаты в 2005 г. и продолжаются по настоящее время.

В результате работ был получен сводный стратиграфический разрез памятника на глубину до 20 м от дневной поверхности. Всего на нем было выделено четыре разновозрастные пачки отложений. Пачка 1 (слой 6; тор-тонский век, N12tr) представляет собой илы шельфа (глубина вод от 20 до 200 м). Пачка 2 (слои 5 и 4; позднеакчагыльское время, N23ak) сформирована в субаэральных и субаквальных (на глубинах от 0 до 15 м – пляжная, предфронтальная и переходная зоны) условиях морского побережья, сложена галечниками и песками. При этом культуросодержащий слой 5 представлен гравийно-галечной прослойкой мощностью до 0,4 м, с зеленоватосерым алеврито-песчаным заполнителем. Пачка 3 (слои 3 и 2; поздний (?) неоплейстоцен) – речной аллювий. В слое 3 присутствует археологический материал среднепалеолитического облика. Пачка 4 (слой 1; поздний неоплейстоцен - голоцен) - субаэральные образования. В слое выявлено несколько уровней залегания каменных артефактов, относящихся к поздним этапам среднего – верхнему палеолиту. Обоснование возраста отложений базируется на совокупности геологических и палеонтологических данных [Деревянко и др., 2009].

Стационарное изучение памятника было начато в 2006 г. На склоне участка «террасы», где локализована стоянка, была заложена разведочная траншея шириной 2 м, состоящая из нескольких уступов, общей протяженностью 28 м и имеющая максимальную глубину до 18 м от дневной поверхности. На глубине около 16 м от дневной поверхности, в тонкой (до 10 см) линзовидной гравийно-галечной прослойке с примесью обломков раковин моллюсков (сл. 5), был обнаружен комплекс раннепалеолитических кремневых изделий [Деревянко и др., 2006].

В 2007–2011 гг. работы на местонахождении в месте локализации слоя 5 были продолжены (раскоп 1). Культуросодержащий горизонт изучался в 2007–2010 гг. на площади 180 кв.м. смежными раскопами, общей протяженностью 5х36 м, включившими в себя участок, вскрытый разведочной траншеей 2006 г., а также врезкой вглубь склона в 2011 г. (площадь 14 кв. м). В результате раскопок в общей сложности обнаружено около 3000 отдельностей кремня, из которых 133 определены как артефакты и возможные артефакты [Деревянко и др., 2009; Деревянко, Анойкин, Борисов, 2011].

В текущем году работы на памятнике были продолжены на новом участке (раскоп 2) расположенном в 20 м к северо-западу от северного угла раскопа 2010 г. Перенос места работ диктовался ситуацией на памятнике, а именно, направлением простирания культуросодержащего горизонта 5 и наличием большого количества глубоких трещин в рыхлых отложениях на участке склона, прилегающего к раскопу 1, что связано с угрозой обвала стенок, учитывая глубину вскрышных работ (до 8 м).

Раскоп 2012 г. имеет общую площадь 40 кв.м при протяженности стенок 6,0х7,5 м. Рыхлые отложения вскрыты на глубину до 3,2 м. Общая стратиграфическая ситуация на раскопе 2 отличается от ранее фиксировавшей на объекте. Значительная часть покровных отложений, перекрывающих слой 5, уничтожена оползневыми процессами, а сам слой имеет более сложную структуру. Гравийно-галечный компонент залегает в нем несколькими (до 4) маломощными прослойками (до 10–15 см), которые перестилаются темно-серыми (до черного) горизонтально-слойчатыми, очень плотными глинами (аналог сл. 6) мощностью до 30 см.

Характер залегания галечного материала не позволяет предполагать его переотложенность, а неоднократное перестилание этих отложений более древними, возможно, объясняется особенностями осадконакопления на данном участке древнего побережья (частичное заполнение галечным материалом промоин в донных отложениях, сложенных миоценовыми глинами, с последующим размывом бортов этих промоин и последующим повторением подобного цикла).

В ходе работ 2012 г. было обнаружено 14 экз. кремня, имеющих признаки искусственного расщепления разной степени выраженности. Их диагностика затруднена сильной «сглаженностью» поверхности предметов, что, скорее всего, связано с абразионным воздействием на них песка в пляжно-прибрежных условиях, в которых формировался слой, и особенностями самого кремневого сырья (сильная внутренняя трещиноватость). Сохранность и облик предметов определили разделение коллекции на две группы по степени выраженности антропогенного воздействия. Артефакты первой группы представлены сколами, теми орудийными формами, которые легко диагностируются, имеют типологическую привязку и выраженную системность обработки. Изделия второй группы представлены простыми нуклевидными формами, а также обломками и осколками, вто- ричная отделка которых не позволяет диагностировать возможную системность обработки и выделить рабочие участки. Также в эту категорию попадает группа мелких сколов, для которых нельзя исключать возможность образования при раскалывании кремневых обломков и галек вследствие соударений, а также медиальные и дистальные фрагменты более крупных сколов, не имеющих остаточных ударных площадок.

Группа 1 – 8 экз.:

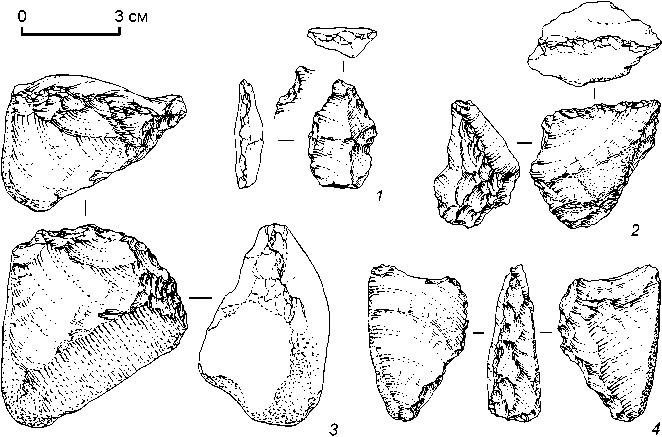

– скребловидные – 2 экз. Одно орудие выполнено на рассеченной массивной короткой гальке (см. рисунок , 3 ). Трансформированная вторичной обработкой заготовка имеет трехгранное сечение и выпуклую вентральную часть, на которой хорошо читается точка удара. Неровное слабовыпуклое лезвие, оформлено по короткому, более тонкому, краю серией разноразмерных широких крутых нерегулярных, накладывающихся друг на друга сколов. Второе изделие выполнено на уплощенном подтреугольном обломке (см. рисунок , 4 ), один из протяженных краев которого на 2/3 длины обработан мелкой и средней двухрядной отвесной чешуйчатой ретушью;

– выемчатые – 3 экз. Орудия выполнены на удлиненных уплощенных обломках среднего и крупного размера. Выемки оформлялись по протяженному краю заготовки, в его медиальной части. У более крупного изделия естественная выемка дополнительно подчеркнута продольным глубоким сколом и несет следы забитости в виде хаотичных чешуек ретуши, имеющих отрицательный угол наклона относительно продольного сечения

Каменные артефакты из слоя 5. Рубас-1, раскоп 2012 г.

Художник А.В. Абдульманова.

1 – шиповидное изделие; 2 – обломок с ретушью ; 3, 4 – скребловидные изделия.

изделия. У более мелких орудий неглубокая протяженная выемка, смещенная ближе к торцу заготовки, выполнена в одном случае несколькими мелкими разноразмерными отвесными сколами, в другом мелкой и средней крутой и отвесной модифицирующей ретушью;

– шиповидное – 1 экз. Изделие представляет собой мелкий уплощенный удлиненный скол подтреугольной формы со слабоконвергентными выпуклыми продольными краями (см. рисунок , 1 ). Дистальная часть заготовки обломана, сохранившийся фрагмент имеет вид широкого плоского трехгранного в сечении выступа, дополнительно выделенного по левому краю мелкой однорядной крутой модифицирующей ретушью, формирующей неглубокую выемку. Противолежащий край несет в дистальной части следы подработки мелкой однорядной краевой крутой дорсальной ретушью;

– обломок с ретушью – 1 экз. Средних размеров трапециевидный как в плане, так и в сечении обломок, один из прямых и более тонких краев которого на всем протяжении покрыт мелкой одно- и двухрядной полукрутой чешуйчатой дорсальной ретушью (см. рисунок , 2 ). Изделие может быть отнесено к группе скребловидных орудий (?);

– отщеп – 1 экз. Средних размеров уплощенный скол подтрапециевидной формы. На вентральной части прослеживается слабовыпуклый бугорок, занимающий около половины площади, а также четко читающаяся точка удара. Остаточная ударная площадка тонкая плоская, большая ее часть уничтожена выкрашенностями забитости.

Группа 2 – 6 экз.: нуклевидный обломок (?) – 1; выемчатое изделие (?) на плоской гальке – 1; фрагменты крупных сколов (?) с нерегулярной ретушью – 2; фрагмент мелкого скола (?) с нерегулярной ретушью – 1; мелкий скол – 1.

В целом, раннепалеолитический комплекс Рубаса-1 характеризуется большим количеством изделий малых размеров (~2–4 см), а также слабой типологической выраженностью и неустойчивостью орудийных форм. Последнее может быть связано как с примитивной техникой обработки камня, так и с использованием нестандартизированных заготовок, т.к. в большинстве случаев утилизировались несколовые основы (осколки, обломки). Вместе с тем, при всем кажущемся разнообразии количество функциональных типов среди орудийных форм невелико. В основном это предметы с разнообразными выемками, шиповидными выступами и скребловидные изделия. Вторичная отделка осуществлялась преимущественно мелкими сколами и грубой, однорядной, крутой и вертикальной ретушью. Изделия крупнее 4 см малочисленны, это сколы, скребловидные и выемчатые орудия, а также единичные нуклевидные формы. Предполагаемый, на основании комплекса естественно-научных данных, возраст вмещающих отложений и специфический характер артефактов позволяют отнести эти материалы к числу мелкоорудийных индустрий начальных этапов раннего палеолита. Согласно предварительным стратиграфическим оценкам возраста раннепалеолитический комплекс Рубаса-1 является одной из древнейших археологических индустрий на Кавказе. На сегодняшний день наиболее близкие аналогии данным артефактам прослеживаются в материалах расположенной в 30 км от Рубаса-1 стоянки Дарвагчай-1, которая датируется =800-600 тыс. л.н. (бакинское время, Q1b) [Деревянко и др., 2009], что свидетельствуют о длительном существовании раннепалеолитических индустрий с мелкоорудийными ассамбляжами на территории Северо-Восточного Кавказа.