Раннепалеолитическое местонахождение родники 4 в Южном Приазовье

Автор: Щелинский В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Одним из основных направлений исследований в археологии палеолита являются вопросы начального расселения первобытных людей и развития культуры на древнейшей стадии раннего палеолита на территории России. в южном Приазовье в результате планомерных исследований в последние годы выявлена ранее неизвестная таманская раннепалеолитическая индустрия охотников на крупных млекопитающих, существовавшая в интервале между 1,2 и 1,6 млн л. н. выделение ее требовало дополнительных обоснований. в статье анализируются материалы нового раннепалеолитического местонахождения Родники 4, принадлежащего к этой индустрии. Исследования подтвердили довольно высокий уровень технологической сложности таманской индустрии и обоснованность отнесения ее к раннему ашелю,понимаемому не как культурная традиция, а как технологическая стадия в развитии каменных индустрий.

Ранний плейстоцен, таманская раннепалеолитическая индустрия, местонахождение родники 4, южное приазовье, южная Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/143163915

IDR: 143163915

Текст научной статьи Раннепалеолитическое местонахождение родники 4 в Южном Приазовье

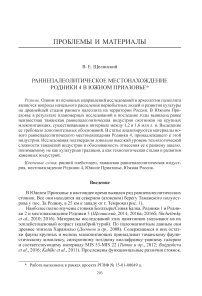

В Южном Приазовье в настоящее время выявлен ряд раннепалеолитических стоянок. Все они находятся на северном (азовском) берегу Таманского полуострова у пос. За Родину, в 25 км к западу от г. Темрюка (рис. 1).

Наиболее полно изучены стоянки Богатыри/Синяя Балка, Родники 1 и Родники 2 и местонахождение Родники 3 ( Щелинский , 2014; 2016а; 2016б; Shchelinsky et al ., 2010; 2016). Материалы исследований этих памятников указывают на их эоплейстоценовый возраст (калабрий/гурий). По палеомагнитным данным они древнее эпизода Харамильо ( Додонов и др. , 2008). Содержащиеся в них остатки фауны крупных и мелких млекопитающих принадлежат таманскому фаунистическому комплексу, синхронному позднему виллафранку–раннему галерию и соответствующему интервалу MIS 53-MIS 22 ( Титов и др ., 2012; Baigusheva et al ., 2016; Kahlke et al. , 2011). Прослежены функциональные различия стоянок.

Рис. 1. Топографический план раннепалеолитических стоянок на северном берегу Таманского полуострова у пос. За Родину

Стоянки Родники 1 и 2 были пляжевыми кратковременными и неоднократно посещаемыми местами обитания, видимо, небольших групп раннепалеолитических людей. Стоянка Богатыри/Синяя Балка, напротив, является местом их специализированной охотничьей деятельности (kill site), где происходили забой и разделка туш крупных млекопитающих, главным образом южных слонов ( Archidiskodon meridionalis tamanensis ) и кавказских эласмотериев ( Elasmotherium caucasicum ) ( Щелинский , 2013).

Каменные индустрии этих памятников типичны для начальной поры раннего палеолита, но имеют свои региональные особенности. При этом по базовым технологическим признакам и типологическим категориям орудий они сходны между собой и образуют единую индустрию, описанную под названием «таманская раннепалеолитическая индустрия» (Щелинский 2014; Shchelinsky et al. 2016). Возраст ее, по совокупности геологических, палеомагнитных и биостратиграфических данных, надежно определяется хронологическим интервалом между 1,2 и 1,6 млн л. н., и при этом, вероятнее всего, он может составлять около 1,5 млн л. н. (Титов и др., 2012; Щелинский, 2014; 2016б; Shchelinsky et al., 2010; 2016). Установлено, что эта индустрия существенно отличается, например, от индустрий территориально и хронологически близких раннепалеолитических стоянок Кавказа, таких как Дманиси в Южной Грузии и Мухкай 1 и 2 и Айникаб 1 и 2 в горном Дагестане, определяемых как олдован (Амирханов, 2007; 2016; Ожерельев, 2015; Amirkhanov et al., 2014; Lumley et al., 2005; Mgeladze et al., 2010).

На данном этапе исследований актуальным является вопрос о культурностадиальном статусе этой неизвестной ранее древнейшей за пределами Кавказа раннепалеолитической индустрии. Первоначально казалось, что она может быть атрибутирована как особый вариант олдованского технокомплекса (олдо-вана) или метода 1 (mode 1) ( Щелинский , 2010; Shchelinsky et al ., 2010). Предпринята была также попытка определить ее условным термином «архаичный ашель», с тем чтобы отразить присутствие в ней, в отличие от архаичных олдо-ванских индустрий, выраженного ашельского компонента, свидетельствующего о ее переходном характере от олдована к раннему ашелю ( Щелинский , 2014; 2015; 2016а; Shchelinsky et al ., 2016). Однако новые данные не подтверждают эти заключения. К олдованскому технокомплексу в настоящее время относятся наиболее простые в технологическом отношении каменные индустрии, называемые по-разному: олдованские (в Африке), индустрии нуклеуса и отщепа (core-and-flake lithic industries), похожие на олдован (Oldowan-like) или европейский технологический метод 1 (European Mode I). Каменный инвентарь их состоит преимущественно из неоформленных изделий – отщепов, очень простых нуклеусов и мало отличимых от нуклеусов чопперов и массивных скребел. Эти древнейшие индустрии, впервые появившиеся в Восточной Африке более 3 млн л. н. и местами сохранявшиеся до середины среднего плейстоцена, несмотря на некоторые региональные отличия, характеризуются изготовлением главным образом простых, чаще мелких, отщепов с острыми краями, которые, как и нуклеусы и сходные с ними изделия, использовались в качестве орудий и редко преобразовывались в стандартизованные орудия с помощью ретуши и иных приемов вторичной обработки ( Bar-Yosef , 2006; Carbonell et al. , 1999; 2008; Garcia et al ., 2013; Harmand et al. , 2015; Lumley et al. , 2009; Moncel , 2010; Schick, Toth , 2006; Semaw , 2000; Shea , 2010). Наглядным образцом такого рода раннеплейстоценовых индустрий является, например, индустрия стоянки Дманиси в Закавказье ( Lumley et al ., 2005; Jöris , 2008).

В таманской раннепалеолитической индустрии, как показал анализ каменного инвентаря ряда относящихся к ней памятников, технология обработки камня и орудия, несомненно, более сложные и развитые. В ней, наряду с простыми отщепами и нуклевидными изделиями, служившими орудиями, много разнообразных намеренно оформленных и стандартизованных мелких и крупных орудий с хорошо выраженными типологическими особенностями. Обращает также на себя внимание наличие крупных отщепов размерами > 10 см и таких специфических категорий орудий, как пики и кливеры ( Щелинский , 2014; 2016а; 2016б; Shchelinsky et al ., 2016). Эти формы изделий, включаемые в группу т. н. крупных режущих орудий (large cutting tools/LCTs), отсутствуют даже в самых поздних индустриях олдованского технокомплекса ( Mosquera et al. , 2013). Однако они характерны для более развитых индустрий раннего ашеля ( Beyene et al. , 2013; Leakey , 1971).

В последнее время при раскопках памятников таманской индустрии были обнаружены и ручные рубила, являющиеся наиболее весомым отличительным признаком ашельского технокомплекса (Щелинский, 2016б). Рубила в таманской индустрии характеризуются архаичными типами (они частично двусторонне обработанные и не слишком крупные) и единичны. Тем не менее важен сам факт наличия их в этой индустрии.

Надо сказать, что ручные рубила, наряду с пиками и кливерами, впервые были выявлены в раннеплейстоценовых индустриях в Восточной Африке, описанных как развитой олдован ( Leakey , 1971; 1975). Однако позже выделение этого культурно-стадиального подразделения было поставлено под сомнение, и сейчас индустрии, относимые к развитому олдовану, большинством исследователей интерпретируются как раннеашельские (см., например: Semaw et al. , 2009; Torre , 2011; Torre et al. , 2012; Toth, Schick , 2000).

Новые данные заставляют пересмотреть первоначальное определение культурно-стадиального статуса таманской раннепалеолитической индустрии. Наличие в ней выраженного набора крупных режущих орудий, в том числе ручных рубил, позволяет отнести ее к раннему ашелю, имеющему некоторые местные технологические и типологические особенности ( Щелинский , 2016б).

Вполне понятно, что это заключение необходимо подкрепить дополнительными данными, прежде всего путем исследования новых археологических памятников, относящихся к таманской раннепалеолитической индустрии. В этой связи интересны материалы местонахождения Родники 4, рассматриваемые в статье.

Расположение, геологические условия, тафономияи возраст культуросодержащих отложений местонахождения Родники 4

Местонахождение Родники 4 было открыто в 2010 г. и предварительно исследовано в 2011 г. ( Щелинский , 2012; 2015). Оно находится в береговом обрыве на высоте 16 м над уровнем Азовского моря и всего в 15 м к северо-западу от стоянки Богатыри/Синяя Балка (рис. 1). Несмотря на столь близкое расположение к этой стоянке, перед нами, несомненно, самостоятельный археологический памятник (первоначальное его название – Береговое), о чем свидетельствуют геологические условия его залегания. Как показали исследования, культуросодержащий слой местонахождения связан с пачкой отложений, находящейся внутри толщи грязевулканических глин, т. е. являющейся своего рода включением или ксенолитическим пакетом в этих глинах. При этом оказалось, что это та же самая грязевулканическая толща, в которой залегает в виде аналогичного, но более крупного ксенолитического пакета и пачка культуросодержащих отложений близлежащей стоянки Богатыри/Синяя Балка ( Измайлов, Щелинский , 2013; Щелинский , 2014). Таким образом, можно констатировать, что культуросодержащие отложения обоих памятников были отторгнуты от первоначального места залегания и перемещены грязевулканическим потоком одновременно в результате взрывного извержения грязевого вулкана, находящегося в районе расположения этих памятников. Точное время извержения вулкана пока не установлено, но есть основания предполагать, что оно произошло еще в раннем плейстоцене.

На местонахождении был поставлен небольшой раскоп площадью около 4 кв. м. На его южной стенке прослеживались следующие отложения (сверху вниз):

-

1. Почвенно-растительный слой – суглинок темно-серый, плотный, сухой, трещиноватый, с мелкими обломочками осадочных пород, слой слабо обособлен и выделяется с трудом, нижний контакт постепенный.....0,2–0,3 м.

-

2. Песок желтовато-серый, имеет линзовидное залегание только над центральной частью стенки раскопа, протяженность линзы 0,7 м. Песок разнозернистый, рыхлый, землистый, нечетко слоистый, гнездами ожелезненный, с обилием беспорядочно ориентированного очень мелкого неопределимого тонкостенного раковинного детрита.....0,12 м.

-

3. Глина темно-серая, плотная, сухая, весьма крупнооскольчатая, неслоистая (бесструктурная), сильно трещиноватая, при воздействии разрушается на отдельности округлой и неправильной формы. Отмечены белесые солевые выцветы по поверхностям скола, редкие пятна и мелкие, рыхлые гнезда гидроокис-лов железа, а также очень редкий, мелкий раковинный детрит. Глина содержит щебень и дресву осадочных пород (не более 2–5 %), совершенно неокатанную и разноориентированную. Цвет иногда по поверхностям сколов приобретает зеленовато-болотный оттенок, по тем же поверхностям отмечаются тончайшие присыпки слюдистого песка. Нижний контакт весьма четкий, неровный, «перемятый», с падением на восток под углами 5–7°. По контакту отмечено местами ожелезнение, а также невыдержанные линзочки (до 5–7 см) песка зеленоватосерого, разнозернистого, с мелким раковинным детритом, напоминающим описанный в слое 2.....0,4 –1,1 м.

-

4. Брекчия песчанистая, рыхлая, общий цветовой фон буро-серый с желтоватым оттенком, землистый, цвет распределен сравнительно равномерно. Количество обломочного материала – 50–60 %, местами снижается до 40–50 %, в основном это щебень и дресва, лишь 15–20 % составляют более крупные обломки. Встречены также единичные глыбы размерами до 0,5 м. В целом обломки разноориентированные, в пространственной ориентации их невозможно найти какой-либо закономерности, угловатые, практически неокатанные, на редких обломках можно найти признаки легкого сглаживания граней (весьма слабой окатанности). По составу: мергель, известняк, тонкий песчаник, алевролит, окварцованный доломит, сидерит, плитчатый конгломерат. Цвет обломков может меняться от желтовато-серого до коричневатого. На поверхности некоторых наблюдается кремнистый, коричневатый, а также темный, марганцовистый налет. Заполнитель – песок буро-серый, разнозернистый, сравнительно рыхлый (рассыпается в руках), местами цвет рыжевато-серый и желтоватый из-за наличия большого количества пятен гидроокислов железа, неслоистый, бесструктурный, содержит гравий, мелкие обломки дрейссен и кардид, а также рассредоточенный и разноориентированный раковинный мелкий детрит. Местами наблюдаются вытянутые и округлые линзы (до 15 см) более чистого и более отсортированного рыжевато-серого песка кварцево-глауконитового, мелкого, тоже с раковинным детритом. Отмечены также напоминающие конкреции гнезда ожелезненных мелкодресвяных брекчий диаметром до 12 см и более мелкие гнезда темно-серых

Глины слоя 3 имеют типично грязевулканический генезис.

глин, напоминающих глины слоя 3. В верхней западной части стенки раскопа обнаружено единичное гнездо (стяжение) со значительным содержанием сернистого материала диаметром около 12 см. Видимая мощность.....2,4 м.

От раскопа слой брекчии продолжается вниз, хотя нижний контакт четко не прослежен. Общую мощность его можно оценить в 3,5 м. Ниже, судя по высыпкам на склоне, вновь развиты грязевулканические глины, подобные описанным в слое 3. В восточной части разреза отмечается в целом практически вертикальный, четкий, неровно-волнистый контакт брекчии с грязевулканическими глинами слоя 3. Западные границы массива брекчии прослеживаются не столь четко. Судя по высыпкам, слой с понижением протягивается в западном направлении, имея общую ширину (включая расчищенную и нерасчищенную части) 5–6 м.

Этот основной слой разреза (4) является культуросодержащим слоем. О генезисе его можно судить предположительно. Песчанистый в целом характер отложений как будто указывает на важную роль водной среды в их первоначальном формировании. Об этом же свидетельствует и наличие фауны водных моллюсков. Можно также предполагать, что отложения, образующие слой, длительное время находились на поверхности и подверглись химическому выветриванию, отчего приобрели буро-серую окраску. Вместе с тем эти отложения, несомненно, переотложены. Причем переотложение их произошло еще до попадания в грязевулканический массив. Можно предположить, что первоначально эти отложения представляли собой древний приуступовый обвально-осыпной шлейф. С этим предположением вполне согласуется распределение культурных остатков в слое и их сохранность.

Культурные остатки не образуют выраженных горизонтов и встречаются на разной глубине и во всей толще слоя, в том числе в прослойках и линзах песка. При этом они залегают в основном поодиночке. Скоплений находок не выявлено. Изделия имеют хорошую сохранность.

Говорить определенно о геологическом возрасте культуросодержащего слоя рассматриваемого местонахождения довольно трудно. По литологическим признакам он однозначно не сопоставим с культуросодержащими слоями рядом расположенной стоянки Богатыри/Синяя Балка, надежно датированной, несмотря на переотложение, по содержащейся на ней фауне таманского фаунистического комплекса и палеомагнитным данным в интервале между 1,2 и 1,5 млн л. н. Слой слабо охарактеризован и палеонтологическим материалом. Обнаруженные в нем остатки крупных млекопитающих единичны и мало информативны (найдены хвостовой позвонок слона и неопределимые обломки костей). Определимые остатки мелких млекопитающих из слоя также отсутствуют.

В слое довольно многочисленна лишь малакофауна. Однако эта фауна своеобразная (очень обедненная), так как состоит в основном из представителей рода Dreissena. Как известно, эти моллюски имеют широкий временной диапазон и чаще всего указывают скорее на палеоэкологические условия, чем на возраст вмещающих отложений. Применительно к рассматриваемому культуросодержащему слою они свидетельствую о наличии на месте первоначального формирования слоя пресноводного или слабо солоноватоводного бассейна или русла реки со спокойным течением. Вместе с тем обильные дрейссены в культуросодержащем слое все же могут указывать и на его вероятный возраст.

Дело в том, что раковины именно этих моллюсков являются наиболее многочисленными в сборах малакофауны на всех эоплейстоценовых местонахождениях Таманского полуострова. В этом отношении культуросодержащий слой Родников 4 не является исключением, что может косвенно свидетельствует о его эоплейстоценовом возрасте.

Однако есть, как кажется, и прямые геологические свидетельства, указывающие именно на этот возраст местонахождения. Дело в том, что с толщей грязевулканических отложений, включающей культуросодержащий слой местонахождения, связана не только упоминавшаяся стоянка Богатыри/ Синяя Балка, но и некоторые другие эоплейстоценовые раннепалеолитические памятники, в том числе залегающие in situ и хорошо датированные по биостратиграфиче-ским данным стоянки Родники 1 и 2. Их возраст определен интервалом между 1,2 и 1,6 млн л. н. ( Щелинский , 2010; 2014; 2016а; Shchelinsky et al. , 2010; 2016). При этом, если стоянка Богатыри/Синяя Балка, как и местонахождение Родники 4, включена в эту толщу, то стоянки Родники 1 и 2 располагаются поверх нее. Т. е. данная грязевулканическая толща является цоколем культуросодержащих отложений этих стоянок. Таким образом, эоплейстоценовый возраст местонахождения Родники 4 не вызывает сомнений. Можно даже предполагать, что оно постарше стоянок Родники 1 и 2, хотя, видимо, ненамного.

Естественно возникает вопрос: единовременны ли культурные остатки местонахождения? Проведенный анализ показывает, что среди них нет изделий, которых можно было бы отнести к примеси. Изделия не различаются ни по исходному сырью, ни по сохранности. Все указывает на то, что культурные остатки местонахождения происходят из одного разрушенного культурного слоя.

Каменная индустрия

Археологический материал местонахождения состоит из 170 каменных изделий. Состав их указывает на полную технологическую цепочку обработки камня, включающую его первичное расщепление, отбор/оформление и использование орудий.

Сырье

Все изделия изготовлены из местного прочного окварцованного доломита миоценового возраста, представленного преимущественно остроугольными кусками, часто плитчатой формы, различных размеров. Т. е. это тот же самый доломит, какой использовался в качестве сырья и на других ближайших раннепалеолитических стоянках. Коренные выходы его отсутствуют в окрестностях. Однако он содержится в большом количестве в широко распространенных по округе разновозрастных толщах грязевулканических отложений.

Доломит собирался людьми главным образом на обнажениях этих отложений. Об этом свидетельствует отсутствие следов окатанности на подавляющем большинстве исходных кусков доломита, использовавшихся для обработки.

Окатанные отдельности сырья, происходящие из галечников, применялись весьма редко. В естественных условиях доломит был разного качества и подвергался отбору. Преимущественно использовался однородный мелкозернистый доломит хорошего качества. Из него изготовлено 92,4 % изделий.

Сохранность изделий

Изделия преимущественно (94,1 %) неокатанные и сохраняют острые края. При этом они довольно слабо патинизированные, хотя в той или иной степени коррозированы в результате химического выветривания. Патина на них в основном коричневато-серая, реже серовато-коричневая, наиболее выветрелые экземпляры имеют серовато- и коричневато-белесую окраску.

Размеры изделий

По размерам изделия составляют три группы: крупные (> 5 см) – 103 экз. (60,6 %), из них > 10 см – 16 экз. (15,5 %); мелкие (3,1–5 см) – 52 экз. (30,6 %) и особо мелкие (3 см и <) – 15 экз. (8,8 %). Изделий второй и третьей размерных групп существенно меньше, что характерно для неполных (переотложенных) комплексов.

Технологические группы инвентаря

Изделия образуют четыре основные технологические группы, характеризующие последовательные стадии изготовления орудий:

Нуклеусы.....14 экз.

Отщепы.....85 экз.

Обломки доломита со следами намеренного раскалывания.....17 экз.

Орудия.....54 экз.

Большая пропорция орудий в коллекции объясняется, скорее всего, выпадением из нее, видимо, значительной части мелкоразмерного инвентаря (чешуек, отщепов, обломков).

Нуклеусы

Одним из основных культурно-стадиальных показателей раннепалеолитической индустрии является технология производства заготовок для орудий, и в частности особенности подготовки нуклеусов, а также системы их расщепления с целью изготовления заготовок/отщепов определенной морфологии.

Все нуклеусы в коллекции крупные и на обломках доломита (7 искусственных, 6 естественных, 1 неопределимый). Размеры самых крупных: 11 × 15,5 × 20 см; 4,6 × 11,5 × 7 см; 9,2 × 7,5 × 9 см. Они практически не обработаны и не оформлены. Ударной площадкой служили естественные поверхности отдельностей доломита, часто покрытые коркой, плоскости раскалывания этих отдельностей и негативы предшествующих сколов. Лишь в некоторых случаях такие ударные площадки имеют частичную подправку мелкими сколами и ретушью. Системы расщепления нуклеусов и их соотношение показаны в табл. 1.

Как видим, в одинаковых пропорциях представлены односторонние, двухтрехсторонние и призматические (грубопризматические) нуклеусы. При этом преимущественно использовалось однонаправленное скалывание отщепов.

Таблица 1. Системы расщепления нуклеусов

|

Типы нуклеусов |

Приемы скалывания |

Кол-во |

|

Односторонние |

Однонаправленное |

5 |

|

Двухсторонние |

Призматическое + встречное |

1 |

|

Призматическое + однонаправленное |

1 |

|

|

Однонаправленное + с негативом одного скола |

1 |

|

|

Трехсторонние |

Однонаправленное + с негативом одного скола + с негативом одного скола |

1 |

|

С негативом одного скола + с негативом одного скола + с негативом одного скола |

1 |

|

|

Призматические |

4 |

Отщепы

Среди отщепов (с учетом использованных в качестве заготовок для орудий всего 104 экз.) большинство составляют мелкие (40 экз., 38,5 %) и особо мелкие (13 экз., 12,5 %) предметы. Однако и крупных отщепов лишь ненамного меньше (51 экз., 49 %). Размеры двух из них превышают 10 см. Многие отщепы в той или иной степени фрагментированные. Ударная площадка на отщепах > 3 см (сохранилась на 70 экз.), главным образом корковая (57 экз., 81,4 %), иногда гладкая (7 экз., 10 %), редко двухгранная (4 экз., 5,7 %) и фасетированная (2 экз., 2,9 %). Обращает на себя внимание наличие единичных отщепов (4 экз.) с редукцией края ударной площадки (снятие карниза). Этот технический прием свидетельствует о стремлении наносить точные удары отбойником и скалывать более длинные отщепы предсказуемой формы. Соотношение огранки отщепов, указывающей на приемы скалывания их с нуклеусов, и форм отщепов показано в табл. 2 (учтены определимые отщепы > 3 см, всего 91 экз.). Превалирует продольная однонаправленная огранка, следовательно, основным было однонаправленное скалывание отщепов с нуклеусов. Это показывают и сохранившиеся нуклеусы. Вместе с тем по огранке отщепов видно, что нуклеусы расщеплялись и другими приемами скалывания: продольным встречным, ортогональным и разнонаправленным, хотя эти технические приемы имели подчиненное значение. Форма отщепов с огранкой весьма разная, но, однако, в большинстве подчетырехугольная. Примечательно также довольно заметное количество правильных удлиненных и подтреугольных отщепов. Таким образом, основные формы отщепов хорошо коррелируют с преимущественным использованием приема однонаправленного скалывания при расщеплении нуклеусов. Следует отметить, что на лезвиях многих отщепов прослеживается макроскопический износ в виде чешуйчатой выкрошенности от использования в работе. Имеются также отщепы с легкой подправкой, видимо, затупившихся при работе лезвий единичными мелкими сколами или частичной ретушью.

Таблица 2. Соотношение огранки и форм отщепов

|

Огранка отщепов |

Форма отщепов |

Кол-во |

|

Продольная однонаправленная (57 отщепов) |

Удлиненная |

8 |

|

Подтреугольная |

6 |

|

|

Подчетырехугольная |

30 |

|

|

Овальная |

3 |

|

|

Округлая |

1 |

|

|

Бесформенные отщепы |

9 |

|

|

Продольная встречная (3 отщепа) |

Удлиненная |

1 |

|

Подтреугольная |

1 |

|

|

Подчетырехугольная |

1 |

|

|

Ортогональная (4 отщепа) |

Подтреугольная |

1 |

|

Подчетырехугольная |

1 |

|

|

Бесформенные отщепы |

2 |

|

|

Разнонаправленная (5 отщепов) |

Подчетырехугольная |

3 |

|

Округлая |

1 |

|

|

Бесформенный отщеп |

1 |

|

|

Отщепы без огранки/первичные/ |

22 |

Искусственные обломки

Наряду с производством отщепов имело место изготовление обломков доломита, использовавшихся как простые орудия и в качестве заготовок для оформленных орудий. Это было элементарное раскалывание крупных отдельностей доломита на более мелкие обломки с последующим отбором наиболее подходящих для использования. Достаточно сказать, что на обломках изготовлено 64,8 % орудий и использованные обломки в основном были намеренно полученные.

Орудия

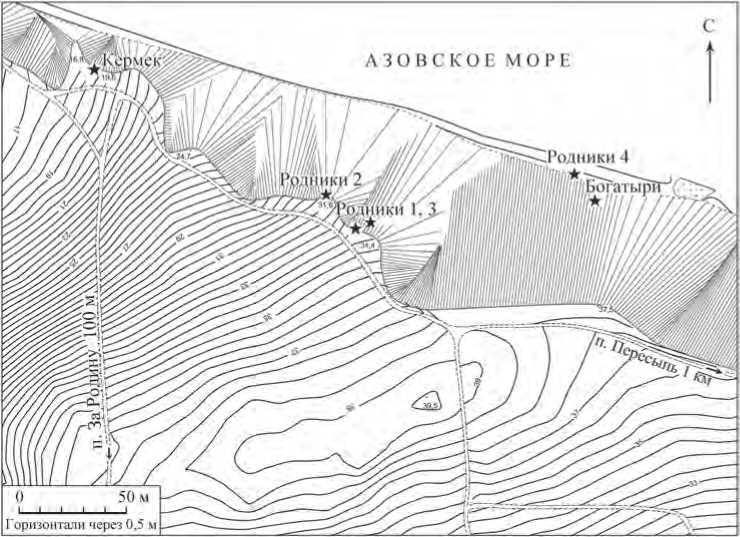

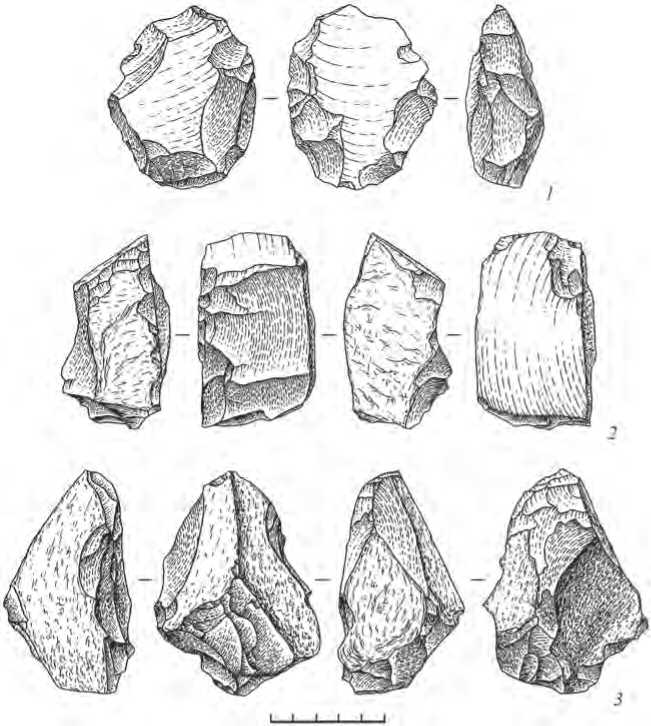

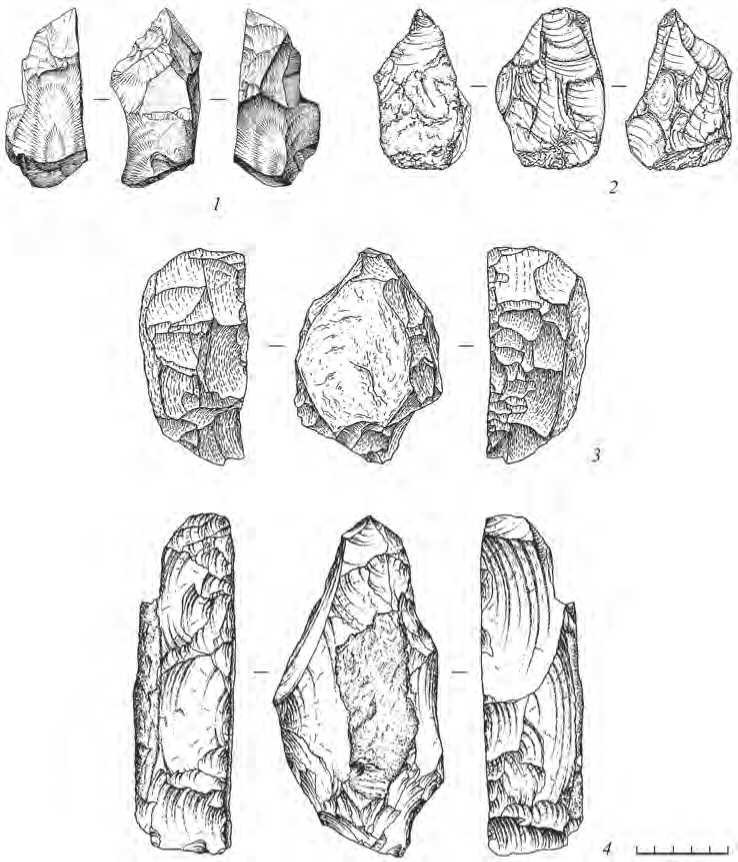

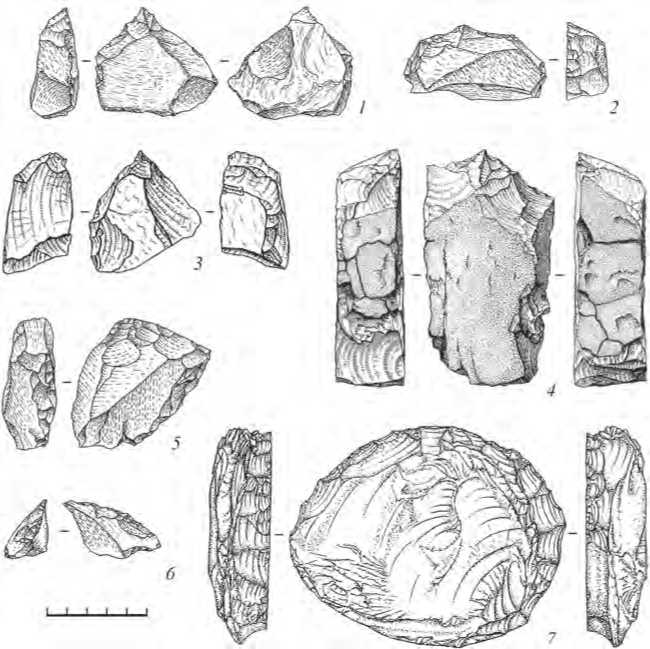

Первое, что характеризует орудия, это – их разнообразие, относительная развитость и типологическая выраженность, несмотря на имеющуюся архаику изготовления (рис. 2–4). Орудия в подавляющем большинстве (85,1 %) крупные. Размеры наиболее крупных: 18,6 × 8,8 × 5 см; 14,5 ×18 × 6 см, наиболее мелких: 3,4 × 3,2 × 1,3 см; 2 × 4,2 × 2 см. Многие орудия (35,2 %) на отщепах, но, как отмечалось, большая их часть на обломках. Состав и некоторые технико-типологические признаки орудий показаны в табл. 3. Представлены как простые и довольно архаичные орудия: чопперы (рис. 4, 4 ), нуклевидный скребок, чопперовидные скребла, клювовидные, зубчатые и выемчатые орудия, так и более развитые грубых

Рис. 2. Раннепалеолитическое местонахождение Родники 4.

Частичные бифасы/грубые ручные рубила ( 1 и 3 ) и кливер на отщепе ( 2 )

Рис. 3. Раннепалеолитическое местонахождение Родники 4. Пики ( 1–4 )

ручных рубил (рис. 2, 1, 3 ), кливера (рис. 2, 2 ) и пиков (рис. 3, 1 – 4 ), образующих сложные орудия. Особенно примечательно наличие частичных бифасов или группу крупных режущих орудий (LCTs), традиционно рассматриваемых как наиболее важный технологический показатель ашельских индустрий. Законченными формами представлены ретушированные орудия. Выделяются многочисленные разнообразные скребла (рис. 4, 2, 5 – 7 ), в том числе на отщепах

Рис. 4. Раннепалеолитическое местонахождение Родники 4. Орудия

1, 3 – остроконечники; 2, 7 – скребла на обломках доломита; 4 – чоппер; 5, 6 – скребла на отщепах

(рис. 4, 5, 6 ), а также своеобразные остроконечники на обломках (рис. 4, 1, 3 ). Из других единичных орудий надо отметить орудия с резцовыми сколами на отщепах.

Рассмотренный раннепалеолитический комплекс местонахождения Родники 4 оригинален по некоторым технологическим характеристикам. Однако в целом он вполне сопоставим с индустриями близлежащих и также близких по возрасту раннепалеолитических стоянок Родники 1, Родники 2, Богатыри/Синяя Балка и местонахождения Родники 3, объединяемых в одну особую таманскую раннепалеолитическую индустрию Приазовья, и достаточно уверенно может быть отнесен к этой индустрии.

Таблица 3. Состав и технико-типологические признаки орудий

|

Категории орудий |

Специфика орудий |

Кол-во |

|

Грубые рубила (частичные бифасы) |

На отщепе |

1 |

|

На обломке |

1 |

|

|

Кливер |

На широком отщепе, с частичной обработкой |

1 |

|

Пики |

На обломке, двухсторонне обработанный, с выраженной пяткой |

1 |

|

На обломках, односторонние, без выраженной пятки |

3 |

|

|

Чопперы |

На обломках |

5 |

|

Чопперовидные скребла |

На обломках |

3 |

|

Нуклевидный скребок |

На обломке |

1 |

|

Скребла |

На отщепах |

7 |

|

На обломках |

10 |

|

|

Скребок |

На обломке |

1 |

|

Остроконечники |

На обломках |

3 |

|

Клювовидные орудия |

На обломках |

2 |

|

Орудия с резцовыми сколами |

На отщепах |

3 |

|

Долотовидное орудие |

На отщепе |

1 |

|

Зубчатые орудия |

На отщепах |

4 |

|

На обломках |

2 |

|

|

Выемчатые орудия |

На обломках |

2 |

|

Комбинированные орудия |

На отщепах |

2 |

|

На обломке |

1 |

Заключение

Местонахождение Родники 4 имеет важное значение для характеристики таманской раннепалеолитической индустрии. Вместе с другими сходными памятниками (Родники 1–3 и Богатыри/Синяя Балка) оно показывает, что эта индустрия существовала в Приазовье, по-видимому, длительное время в интервале между 1,2–1,6 млн л. н. Носители ее были охотниками на крупных млекопитающих таманского фаунистического комплекса, в особенности на южных слонов ( Archidiskodon meridionalis tamanensis ) и кавказских эласмотериев

( Elasmotherium caucasicum ) ( Щелинский , 2013; 2014), и уже использовали огонь ( Bosinski , 2016; Bosinski et al. , 2003). Изучение материалов местонахождения Родники 4 позволило получить дополнительные данные о технологии изготовления и типологии каменных орудий таманской индустрии, свидетельствующие о довольно высоком уровне ее технологической сложности и обоснованности отнесения к раннему ашелю. При этом, учитывая широкие пространственные и хронологические рамки индустрий с двухсторонне обработанными крупными режущими орудиями ( Деревянко , 2015; Moncel et al. , 2015), понятие «ашель/ранний ашель», на мой взгляд, следует воспринимать не как культурную традицию, а как технологическую стадию в развитии каменных индустрий.

Список литературы Раннепалеолитическое местонахождение родники 4 в Южном Приазовье

- Амирханов Х. А., 2007. Исследования памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе (Предварительные результаты). М.: Таус. 52 с.

- Амирханов Х.А., 2016. Северный Кавказ: начало преистории. Махачкала: Мавраевъ. 344 с.

- Деревянко А.П., 2015. Три глобальные миграции человека в Евразии. Т. 1. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 612 с.

- Додонов А. Е., Трубихин В.М., Тесаков А. С., 2008. Палеомагнетизм костеносных отложений местонахождения Синяя Балка/Богатыри//Ранний палеолит Евразии: новые открытия: материалы Междунар. конф. (Краснодар-Темрюк, 1-6 сентября 2008 г.)/Ред.: С. А. Васильев, А. П. Деревянко, Г. Г. Матишов. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 57-58.

- Измайлов Я. А., Щелинский В. Е., 2013. Геологическая ситуация раннепалеолитических местонахождений в Южном Приазовье на Таманском полуострове//Древнейший Кавказ: перекресток Европы и Азии/Ред.: С. А. Васильев, А. В. Ларионова. СПб: ИИМК РАН. С. 20-39.

- Ожерельев Д. В., 2015. Культурно-хронологическое определение каменных находок из слоя 129 многослойной раннепалеолитической стоянки Мухкай II//КСИА. Вып. 241. С. 7-20.

- Титов В. В., Тесаков А. С., Байгушева В. С., 2012. К вопросу об объеме псекупского и таманского фаунистических комплексов (ранний плейстоцен, юг Восточной Европы)//Палеонтология и стратиграфические границы: материалы LVIII сессии Палеонтологического об-ва при РАН (2-6 апреля 2012 г., Санкт-Петербург)/Отв. ред. Т. Н. Богданова. СПб: ВСЕГЕИ. С. 142-144.

- Щелинский В. Е., 2010. Памятники раннего палеолита Приазовья//Человек и древности: Памяти А. А. Формозова (1928-2009)/Ред.: И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. М.: Гриф и Ко. С. 57-77.

- Щелинский В. Е., 2012. Родники 4. Новая раннепалеолитическая стоянка в Южном Приазовье (материалы 2010-2011 гг.)//АВ. Вып. 18. СПб. С. 13-24.

- Щелинский В. Е., 2013. Функциональные особенности олдованских стоянок на Таманском полуострове в Южном Приазовье (геологические и археологические свидетельства)//VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований» (Ростов-на-Дону, 10-15 июня 2013 г.): сб. ст./Ред. Г. Г. Матишов. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 713-716.

- Щелинский В. Е., 2014. Эоплейстоценовая раннепалеолитическая стоянка Родники 1 в Западном Предкавказье. СПб: ИИМК РАН.168 с.

- Щелинский В. Е.,2015. Олдованские традиции и их развитие в раннем палеолите Южного Приазовья (по материалам стоянок Родники 1 и 4 на Таманском полуострове)//Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук «Традиции и инновации в истории и культуре»/Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: ИЭА РАН. С. 20-30.

- Щелинский В. Е., 2016а. Каменная индустрия раннеплейстоценовой стоянки Родники 2 на Таманском полуострове//АВ. Вып. 22. СПб. С. 13-30.

- Щелинский В. Е., 2016б. Раннепалеолитическое местонахождение Родники 3 на Таманском полуострове (Южное Приазовье)//Записки ИИМК РАН. Т. 13. С. 7-22.

- Amirkhanov H. A., Ozherel'ev D. V., Gribchenko Y. N., Sablin M. V., Semenov V. V., Trubikhin V. M., 2014. Early Humans at the eastern gate of Europe: the discovery and investigation of Oldowan sites in northern Caucasus//Comptes Rendus Palevol. Vol. 13, iss. 8. P. 717-725.

- Baigusheva V. S., Titov V. V., Foronova I. V., 2016. Teeth of early generations of Early Pleistocene elephants (Mammalia, Elephantidae) from Sinyaya Balka/Bogatyri site (Sea of Azov Region, Russia)//QI. Vol. 420. P. 306-318.

- Bar-Yosef O., 2006. The known and the unknown about the Acheulian//Axe Age: Acheulian Tool-making from Quarry to Discard/Eds.: N. Goren-Inbar, G. Sharon. London: Eqinox. P. 479-494.

- Beyene Y., Katoh S., Gabriel G.W., Hart W.K., Uto K., Sudo M., Kondo M., Hyodo M., Renne P.R., Suwa G., Asfaw B., 2013. The characteristics and chronology of the earliest Acheulean at Konso, Ethiopia//Proceeding of the National Academy of Sciences. Vol. 110, no. 5. P.1584-1591.

- Bosinski G., 2016. L'importance sociale du feu dans les cultures du Pleistocène moyen. L'apport de Terra Amata//Terra Amata -Nice, Alpes-Maritimes, France. T. V: Comportement et mode de vie des chasseurs acheuléens de Terra Amata/Ed. H. de Lumley. Paris: CNRS Editions. P. 446-447.

- Bosinski G., Shchelinsky V., Kulakov S., Kindler L., 2003. Bogatyri (Sinaja Balka). Ein altpaläolithischer Fundplatz auf der Taman-Halbinsel (Rußland)//Erkenntnisjäger. Kultur und Umwelt des frühen Menschen. Festschrift für Dietrich Mania/Hrsg.: J. M. Burdukiewicz, L. Fiedler u.a. Halle (Saale): Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt-Landesmuseum für Vorgeschichte. S. 79-89.

- Carbonell E., Bermúdez de Castro J. M., Parés J. M., Pérez-Gonzales A., Cuenca-Bescós G., Ollé A., Mosquera M., Huguet R., van der Made J., Rosas A., Sala R., Valleverdu J., Garcia N., Granger D.E., Martinón-Torres M., Rodriguez X. P., Stock, G. M., Vergès J. M., Allué E., Burjachs F., Cáceres I., Canals A., Benito A., Diez C., Lozano M., Mateos A., Navazo M., Rodriguez J., Rosell J., Arsuaga J. L., 2008. The first hominin in Europe//Nature. Vol. 452, no. 7186. P. 465-470.

- Carbonell E., Mosquera M., Rodriguez X.P., Sala R., van der Made J., 1999. Out of Africa: the dispersal of the earliest technical systems reconsidered//Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 18, iss. 2. P. 119-136.

- Garcia J., Martínez K., Carbonell E., 2013. The Early Pleistocene stone tools from Vallparadís (Barcelona, Spain): Rethinking the European Mode 1//QI. Vol. 316. P. 94-114.

- Harmand S, Lewis J. E., Feibel C. S., Lepre Ch. J., Prat S., Lenoble A., Boës X., Quinn R. L., Brenet M., Arroyo A., Taylor N., Clément S., Daver G., Brugal J.-Ph., Leakey L., Mortlock R. A., Wright J. D., Lokorodi S., Kirwa Ch., Kent D. V., Roche H., 2015. 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya//Nature. Vol. 521, no. 7552. P. 310-315.

- Jőris O., 2008. Der altpaläolithische Fundplatz Dmanisi (Georgien, Kaukasus). Mainz: Verlag des Rőmisch-Germanischen Zentralmusums Mainz. 157 S.

- Kahlke R.-D., Garcia N., Kostopoulos D. S., Lacombat F., Lister A. M., Mazz P. P. A., Spassov N., Titov V. V., 2011. Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe//Quaternary Science Reviews. Vol. 30, iss. 11-12. P. 1368-1395.

- Leakey M. D., 1971. Olduvai Gorge. Vol. 3: Excavations in Beds I and II, 1960-1963. Cambridge: Cambridge University Press. 306 p.

- Leakey M. D., 1975. Cultural Patterns in the Olduvai Sequence//After the Australopithecines: Stratigraphy, ecology, and culture change in the Middle Pleistocene/Eds.: K. W. Butzer, G. L. Issak. Paris: Mouton. P. 477-493.

- Lumley de H., Barsky D., Cauche D., 2009. Archaic stone industries from east Africa and southern Europe. Pre-Oldowan and Oldowan//The Cutting Edge: New Approaches to the Archaeology of Human Origins/Eds.: K. Schick, N. Toth. Bloomington, IN: Stone Age Institute Press. P. 55-91.

- Lumley H., Nioradze M., Barsky D., Cauche D., Celibert, V., Nioradze G., Notter O., Zvania D., Lordkipanidze D., 2005. Les industries lithiques préoldowayennes du début du Pléistocène inférieur du site de Dmanisi en Géorgie//L'Anthropologie. Vol. 109, no. 1. P. 1-182.

- Mgeladze A., Lordkipanidze D., Moncel M.-H., Despriee J., Chagelishvil R., Nioradze M., Nioradze G., 2010. First human settlement of the Caucasus. Technical behavior and raw material acquisition at Dmanisi site Georgia (1.77 Ma)//QI. Vol. 223-224. P. 422-425.

- Moncel M.-H., 2010. Oldest human expansions in Eurasia: favouring and limiting factors//QI. Vol. 223-224. P. 1-9.

- Moncel M.-H., Arzarello M., Boëda É., Bonilauri S., Chevrier B., Gaillard C., Forestier H., Yinghua L., Sémah F., Zeitoun V., 2015. The assemblages with bifacial tools in Eurasia (first part).What is going on in the West? Data on western and southern Europe and the Levant //Comptes Rendus Palevol. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315002109. Access date: 13.05.2017.

- Mosquera M., Olle A., Rodríguez X. P., 2013. From Atapuerca to Europe: tracing the earliest peopling of Europe// Vol. 295. P. 130-137.

- Schick K., Toth N., 2006. An overview of the Oldowan industrial complex: The sites and the nature of the evidence//The Oldowan: case studies into the Earliest Stone Age/Eds.: N. P. Toth, K. Schick. Bloomington: Stone Age Institute Press. P. 3-42.

- Semaw S., 2000. The world's oldest stone artifacts from Gona, Ethiopia: Their implications for understanding stone technology and patterns of human evolution between 2,6-1,5 million years ago//JAS. Vol. 27, iss. 12. P. 1197-1214.

- Shchelinsky V. E., Dodonov A. E., Baigusheva V. S., Kulakov S. A., Simakova A. N., Tesakov A. S., Titov V. V., 2010. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri/Sinyaya Balka and Rodniki//QI. Vol. 223-224. P. 28-35.

- Shchelinsky V. E., Gurova M., Tesakov A. S., Titov V. V., Frolov P. D., Simakova A. N., 2016. The Early Pleistocene site of Kermek in western Ciscaucasia (southern Russia): Stratigraphy, biotic record and lithic industry (preliminary results)//QI. Vol. 393. P. 51-69.

- Shea J., 2010. Stone Age visiting cards revisited: a strategic perspective on the lithic technology of early hominin dispersal//Out of Africa I: The First Hominin Colonization of Eurasia/Ed. J. G. Fleagle. New York: Springer. P. 47-64.

- Torre de la I., 2011. The Early Stone Age lithic assemblages of Gadeb (Ethiopia) and the Developed Oldowan/early Acheulean in East Africa//Journal of Human Evolution. Vol. 60. P. 768-812.

- Torre de la I., McHenry L., Njau J. and Pante M. 2012. The Origins of the Acheulean at Olduvai Gorge (Tanzania): A New Paleoanthropological Project in East Africa//Archaeology International. Vol. 15. P. 89-98.

- Toth N., Schick K., 2000. Early Paleolithic//Encyclopedia of human evolution and prehistory/Eds.: E. Delson et al. New York: Garland. P. 225-229.