«Раннескифское» погребение в могильнике Прогресс-2

Автор: Березин С.Я., Маслов В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования памятников железного века

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Публикуемое погребение из могильника Прогресс-2 в Ставропольском крае можно отнести к «раннескифским», или «жаботинским», древностям, которые предшествуют распространению келермесских древностей, непосредственно связанных с переднеазиатскими походами скифской истории. Материалы из погребения содержат комплект бронзовых наконечников стрел и накладки на деревянную чашу, которые имеют степное происхождение. По наконечникам стрел датировку погребения можно отнести к первой половине VII в. до н.э. Из-за отсутствия четких критериев этничности в археологии принадлежность «раннескифских» материалов может рассматриваться лишь гипотетически.

"раннескифская" культура, кобанская культура, новочеркасскаякультура, древности "келермесского" горизонта

Короткий адрес: https://sciup.org/14328348

IDR: 14328348

Текст научной статьи «Раннескифское» погребение в могильнике Прогресс-2

В октябре – декабре 2009 г. археологический отряд ГУП «Наследие» министерства культуры Ставропольского края под руководством С. Я. Березина проводил исследования курганного могильника Прогресс-2 ( Березин , 2010. С. 59–70. Рис. 327–396)1. Памятник находился на окраине пос. Прогресс Кировского района Ставропольского края, в 80–650 м к северо-востоку от автомобильной трассы Пятигорск – Нальчик (М-29), на первой высокой террасе левого берега р. Малка, русло которой здесь совпадает с административной границей Кабардино-Балкарской Республики. Ранее территория могильника распахивалась, а ныне занята карьерами по добыче песчано-гравийной смеси.

Могильник насчитывал десять курганных насыпей. В ходе работ 2009 г. были исследованы курганы № 3–5. Курган № 3, в котором было открыто публикуемое погребение 1, имел диаметр 20 м при высоте 0,35 м. Насыпь кургана была создана в эпоху средней бронзы.

Погребение 1 было открыто в центре кургана в 1 м к юго-востоку от R(0), во время расчистки галечной крепиды. Контуры могильной ямы не были зафиксированы. Скелет погребенного и сопровождающий инвентарь находились на небольшой глубине от поверхности насыпи – 0,3–0,4 м, под каменной наброской.

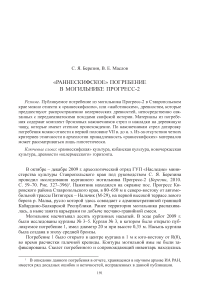

Погребенный (подросток?) был уложен скорченно на правом боку, головой на юго-запад (рис. 1). Череп находился на правом виске, лицевыми костями к юго-востоку. Кости грудной клетки и таза соответствуют положению тела с завалом на спину. Тленов и пигментов под костями не зафиксировано.

Рис. 1. План погребения 1 в кургане № 3 могильника Прогресс-2

1 – бронзовые накладки на сосуд; 2 – бронзовые наконечники стрел

Согнутая в локте под тупым углом левая рука была вытянута перед телом. Судя по сохранившимся фалангам, ее кисть была повернута вниз. У правой руки локоть был прижат к предплечью, а сама она была прижата к телу. Кисть была загнута к груди. Ноги согнуты в коленях под прямым углом, кости обеих голеней лежали параллельно друг другу. Кости стоп разрушены.

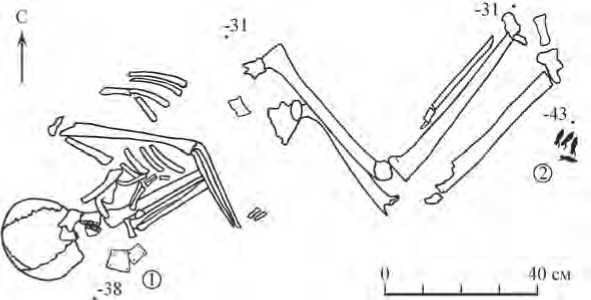

В 10 см южнее костей правой руки были найдены две бронзовые накладки на деревянный сосуд, лежавших лицевой частью вниз. Форма пластинок слегка выгнутых в центральной части неправильная, трапециевидная. Каждая из них крепилась четырьмя заклепками, расположенными по углам (рис. 2, 2, 3 ). Размеры пластин – 4,9 × 3,9 и 3,4 × 3 см, толщина около 0,3 мм.

Третья накладка была перемещена грызунами и найдена в стороне. Изогнутая пластина размерами 4,6 × 3,3 × 0,7 см имела подковообразное сечение и закреплялась четырьмя заклепками на бортике деревянного сосуда, реконструируемый диаметр устья которого около 16–18 см (рис. 2, 1 ).

Исходя из зафиксированного in situ расположения накладок, можно считать, что чаша была установлена вплотную к телу, частично поверх правого плеча.

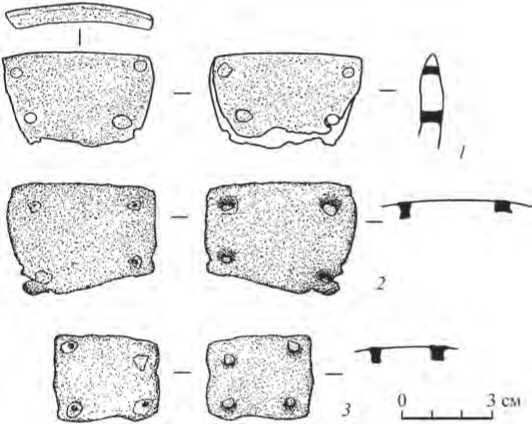

К югу от костей голеней был найден комплект четырех бронзовых наконечников стрел (рис. 3, 1 – 4 ). Наконечники двухлопастные, три с удлиненно-ромбической и один с листовидно-асимметричной головками, выступающими втулками с нервюрами, проходящими до острия, и боковыми шипами. На всех втулках прослеживаются литейные боковые швы, на двух имеются следы литейного

Рис. 2. Бронзовые накладки на деревянный сосуд из погребения 1 в кургане № 3 могильника Прогресс-2

Рис. 3. Бронзовые наконечники стрел из погребения 1 в кургане № 3 могильника Прогресс-2

брака – каверны. Лишь на одном наконечнике сквозь поверхностную коррозию четко различимы следы заточки верхней части пера. Общая длина наконечников – 4–4,3 см, наибольшая ширина лопастей – 1,1–1,3 см, диаметр втулок – 0,6 см, длина шипов – 1,6–1,8 см.

Захоронение было впущено в курган в районе, плотно заселенном носителями западнокобанской культуры ( Козенкова , 1989. С. 8–19. Рис. 1, 3, 4). Положение рук – согнутых у лица и перед телом – встречается в кобанских погребениях, как и установка керамических сосудов вплотную к телу у рук или перед лицом погребенного ( Белинский, Дударев , 2015. С. 259, 270, 271. Илл. 47, 69). Ориентировка погребенных в разных кобанских могильниках не совпадает ( Козенкова , 1989. С. 80). Положение ног, согнутых под прямым углом, не характерно для кобанских погребений. Но по набору инвентаря погребение следует уверенно отнести к редким «раннескифским» комплексам: стрелы степного типа здесь были найдены вместе с бронзовыми накладками на деревянную чашу. Подобные накладки ни разу не были встречены в кобанских погребениях. Непотревоженные «раннескифские» захоронения в Центральном Предкавказье практически не известны, поэтому рассматривать погребальный обряд данного погребения на фоне общего массива степных предскифских погребений представляется непродуктивным. Можно только заметить, что рассуждения об эволюционном развитии погребальных традиций в этот турбулентный период являются преждевременными ( Лукьяшко , 1999. С. 144).

Основанием для датировки комплекса служит набор из наконечников стрел, за которыми после публикации В. А. Ильинской закрепилось название «жабо-тинских» – по эпонимному комплексу из кургана 524 у с. Жаботин близ Смелы ( Iллiнська , 1973). В целом основные положения статьи В. А. Ильинской, несомненно, актуальны и сегодня. Уже на этом этапе стало ясно, что распространение удлиненно-ромбических наконечников стрел связано с миграциями из восточного пояса степей и что в период «раннескифской» истории они попадают в Закавказье и Переднюю Азию.

Вариативное разнообразие наконечников «жаботинской» серии очень велико, и основные тенденции прослеживаются на фоне постепенной смены стрелковых наборов, которые связаны с «предскифскими», «раннескифскими» и «келермесскими» древностями ( Петренко , 1990; Дараган , 2015). Эволюция наконечников протекала в направлении постепенного превращения головки из удлиненно-ромбической в листовидно-ромбическую и листовидную.

Т. В. Рябкова, детально исследовавшая стрелковый набор из кургана 524 у с. Жаботин, выделила в его составе шесть вариантов родственных разновидностей наконечников, но из этих шести по крайней мере четыре (1–3 и 6) близки между собой и плохо верифицированы ( Рябкова , 2014. С. 378–383. Рис. I, 1 – I , 6 ). В целом данные наконечники и приведенные им аналогии вполне соответствуют «раннежаботинской» и «жаботинской» моделям по В. А. Ильинской. Последние широко представлены в древностях «келермесского» горизонта начиная примерно с середины VII в. до н. э. Поэтому невозможно согласиться с датировкой жаботинского комплекса, который вслед за рядом исследователей предлагает Т. В. Рябкова: вторая половина VIII в. до н. э. (Там же. С. 378).

Морфологически «жаботинские» наконечники близки к немногочисленным бронзовым двулопастным «черногоровским» наконечникам с ромбической и листовидной формой пера, иногда с шипом на втулке, происходящим из комплексов из могильника у с. Первомайское в Прикубанье, погребения 5 кургана Высокая Могила в Поднепровье и Малой Цымбалки, которые датируются не позднее второй половины – конца VIII в. до н. э. ( Вальчак , 2006. С. 270. Рис. 1, 1 ; 2; Махортых , 2005. С. 128; Дараган , 2015. С. 129. Илл. 1, 1–10 ). Наконечники этой группы были обнаружены в погребениях 164 и 297 могильника Клин-Яр III на окраине г. Кисловодск ( Белинский, Дударев , 2015. Рис. 242, 2, 3 ). Существует ли преемственность между «жаботинской» и «черногоровской» группами наконечников или данное сходство обусловлено их общими восточными истоками происхождения, которое признается всеми исследователями, пока неясно ( Дворниченко , 1990. С. 52, 53).

«Жаботинские» наконечники найдены в нескольких важных восточноевропейских комплексах, которые относятся к финалу распространения древностей новочеркасского типа (классических новочеркасских по С. Б. Вальчаку – 2009. С. 89–91) – времени, близкому к концу VIII – первой трети VII в. до н. э. ( Скорый , 1999. С. 33, 34, 55–65. Рис. 5, 13 ; 11; 12, 1 – 4 ). В конце этого периода в Украинской лесостепи и на Северном Кавказе появляются наиболее ранние погребения, которые принято считать «раннескифскими». Так, в могильнике Дыш IV в Закубанье в кургане 3 параллельно яме с «новочеркасским» захоронением, содержавшим предметы колесничной упряжи, аналогичные найденным в элитных «новочеркаскасских» погребениях в курганах могильника Уашхиту ( Эрлих , 2007. Рис. 81, 83), располагалось «раннескифское» захоронение также с колесничной упряжкой, или ее имитацией, где был найден роговой скипетр, с гравированными изображениями копытных, близких к образам «звериного стиля» из курганов 2 и 524 у с. Жаботин ( Андреева, Гей , 2015. С. 316, 317. Рис. 38; Рябкова , 2014. С. 407). Данный памятник наглядно демонстрирует, что смена культурных групп была очень быстрой и не заняла большого хронологического промежутка, поскольку два разнокультурных элитных захоронения были расположены рядом, под одной насыпью, что подразумевает некую преемственность.

Наконечники «раннежаботинского» типа маркируют начало киммерийских (?) походов в Восточное Закавказье, которые по ассирийским письменным источникам относят к 714 г. до н. э. Следует выделить большую серию таких наконечников, найденных на поселении Нонаме-Гора в Кахетии в одном горизонте вместе с урартскими панцирными чешуйками, аналогичными чешуйкам панциря царя Аргишти I из помещения № 36 урартской крепости Тейшабаини ( Furtwängler et al. , 1999. Abb. 25, 27, 1–17 ; Пиотровский , 1955. С. 32. Рис. 21, 23). Характерно, что представительный набор двулопастных наконечников, который происходит из слоев разрушения этой крепости, соотносится уже с более поздними стрелковыми наборами келермесского горизонта ( Рябкова , 2009. С. 329–331. Рис. 1, 1 ; 2, 1 – 8 ; 3, 1 – 30 ; Петренко , 1990. Рис. 1- К, Л ). Время разрушения Тейшабаини сейчас относят примерно к времени около середины VII в. до н. э. ( Иванчик , 2011. С. 71).

Близкий по пропорциям к некоторым наконечникам из Нонаме-Гора крупный наконечник с широкой удлиненно-ромбовидной головкой, короткой втулкой с боковым шипом происходит из заполнения погребения 5 поселения Сержень-Юрт в Чечне – хозяйственной ямы, куда были помещены тела трех убитых людей (Козенкова, 2001. С. 82, 83. Рис. 86, 12; Furtwängler et al., 1999. Abb. 27, 11, 12).

Крупные наконечники из Нонаме-Гора и Сержень-Юрта выглядят более архаично, чем находки из могильника у пос. Прогресс, и близки к наконечникам из стрелковых наборов из кургана у с. Енджа и хутора Алексеевский ( Петренко , 1990. С. 62. Рис. 1-А; Рябкова , 2014. Рис. I, 6, 7 ). Наконечники, входящие в данные стрелковые наборы, морфологически более ранние, чем набор из кургана 524 у с. Жаботин. В рамках относительной хронологи жаботинский комплекс, как и находки из могильника у пос. Прогресс, близки по времени к стрелковому набору из кургана 9 Краснознаменского могильника, который В. Г. Петренко помещает между стрелковыми наборами у хутора Алексеевского и кургана 20 Нартанского могильника ( Петренко , 2006. С. 109. Табл. 65, 262 – 265 ). Поэтому, исходя из состава наконечников стрел, датировку погребения из могильника Прогресс-2 следует отнести к интервалу между началом и серединой VII в. до н. э.

Есть определенные основания предполагать, что «жаботинские» наконечники стрел появляются в Восточной Европе вместе с луками и горитами новых типов. На «киммерийских» оленных камнях встречаются изображения длинных горитов с треугольными подвесками (кистями?), имеющими аналогии на олен-ных камнях Западной Монголии ( Ольховский , 2005. С. 61. Илл. 35, 7 ). Такая кисть, вероятно, была у горита из царского погребения в кургане Аржан-2 в Туве ( Чугунов , 2013. С. 438).

Эти гориты имеют спереди прямоугольный выступ для кибити натянутого лука, что позволяет предполагать, что луки в них были асимметричными.

Исследователь скифских луков Е. В. Черненко отметил, что достоверных данных о его конструкции нет, а существует лишь «общее впечатление, основанное на памятниках изобразительного искусства», согласно которым древнейшие скифские луки соответствуют лукам в руках у фантастических существ на ножнах мечей из Мельгуновского и Келермесского курганов. Это довольно крупный лук с асимметричными плечами, перехватом в средней части и загнутыми наружу концами ( Черненко , 1981. С. 19. Рис. 7). Однако не следует забывать, что ножны золотых мечей были продукцией ближневосточных ювелирных мастерских.

По мнению М. В. Горелика, «скифский» лук восходит к иньской модели-прототипу сложносоставного лука, которая постепенно уменьшалась по мере распространения на запад ( Горелик , 1993. С. 69, 70).

О конструкции самих ранних луков известно благодаря находке в черного-ровском погребении близ г. Зимогорья. Асимметричный лук с загнутыми концами длиной более 90 см состоял из двух продольных полос дерева с обмоткой ( Дубовская , 1985. С. 166, 167, 170, 171. Рис. 3). Подобная традиция изготовления луков с накладками из сухожилий или без них существует в Евразии, по крайней мере, с эпохи бронзы ( Godehardt, Schellenberg , 2010. Ѕ. 226). Сходный лук асимметричной формы был обнаружен в погребении 261 могильника Клин-Яр III ( Белинский, Дударев , 2015. С. 315, 316. Рис. 110, 1, 2 ).

Появление сосудов с металлическими накладками в степном поясе евразийских степей имеет длительную историю, неразрывно связанную с традицией использования деревянной посуды в погребальном ритуале. Деревянные сосуды с металлическими – медными и бронзовыми – накладками и скобами появляются в ареале ямной культуры уже в финальный период эпохи ранней бронзы, когда они распространяются далеко на восток, вплоть до Южной Сибири (Евдокимов, Ломан, 1989. С. 38. Рис. 6, 1; Грушин, 2009. С. 121. Рис. 1; Минакова, 2014. С. 159. Рис. 1).

Для более позднего периода следы деревянной посуды – чаш и подносов – зафиксированы в престижных катакомбных погребениях, которые иногда соотносят с индоариями эпохи создания ведийских гимнов ( Синюк , 1996. С. 301–304. Табл. 17; Андреева , 2014. С. 106–112. Табл. 46). Изредка металлические накладки на деревянные сосуды встречаются в престижных погребениях и в посткатакомбный период ( Мимоход , 2013. С. 66, 238. Рис. 99, 7 ), хотя сама традиция использования деревянной посуды, несомненно, сохранялась более широко ( Минакова , 2014. С. 161).

В эпоху поздней бронзы парадные (культовые?) формы деревянной посуды с металлическими накладками известны в погребениях срубной (Археология УССР, 1985. Рис. 125, 5 ) и белозерской культур ( Дубовская , 1993. С. 142. Рис. 77, 7, 8 ).

В предскифский период деревянные чаши и блюда с металлическими накладками и без получают широкое распространение в погребениях, которые связывают с «новочеркасской» и «черногоровской» культурами ( Махортых , 2005. С. 70–72, 106. Рис. 32, 78, 4–9 ). На этом этапе появляются накладки, сделанные не только из бронзы, но и из золота, что подчеркивает культовую значимость подобных изделий. Их находки демонстрируют наличие определенной преемственности культурных традиций в среде степного населения от предскифской к келермесской эпохе.

Так, золотые накладки на деревянный сосуд обнаружены в погребении 5 Высокой Могилы вместе с уже упомянутым стрелковым набором и с трехжелобчатой застежкой аржанского типа ( Бидзиля, Яковенко , 1974. С. 153, 154. Рис. 5, 1 , 2 ). Датировка этого комплекса определяется наличием в нем оригинального уздечного комплекта с двухрядной шашечной-нарезкой на стержнях удил, характерных для изделий «классической новочеркасской» группы, т. е. не ранее конца VIII в. до н. э. ( Вальчак , 2006. С. 270).

Наиболее поздним комплексом, откуда происходит сходная застежка и где также были обнаружены фигурные золотые накладки на деревянную чашу, является южная гробница кургана 1 Краснознаменского могильника, материалы которой содержат ассирийские трофеи и относятся уже к «келермесским» древностям ( Петренко , 2006. С. 65–66, 86–87. Табл. 55, 79 ; 56, 85–86 ). Стремечковидные удила из этого комплекса имеют на грызлах четырехрядную шашечную нарезку (Там же. С. 74. Табл. 7, 16, 24 ).

Как уже отмечалось выше, наконечники стрел «жаботинских» форм в разных вариантах широко представлены в погребениях «келермесского» горизонта ( Васи-линенко и др ., 1993. Рис. V, 16 – 28 ; VI; VII, 1–18 ; Петренко , 1990. Рис. 1–Д, 2 – 13 ).

На сегодняшнем этапе представления о «раннескифской» культуре неразрывно связаны с очень небольшой разрозненной прослойкой материалов, хронологически разделяющей «новочеркасский» и «келермесский» культурные горизонты древностей. Однако вопрос о полной или частичной синхронизации всех трех культурных групп не снят с повестки дня (Вальчак, 2009. С. 77), поэтому открытие каждого нового «раннескифского» комплекса представляет несомненный интерес. Как мы постарались показать выше, предметы из этого погребения имели истоки степного (в самом широком смысле) происхождения. Из-за отсутствия четких критериев этничности в археологии принадлежность «раннескифских» материалов может рассматриваться лишь гипотетически.

Список литературы «Раннескифское» погребение в могильнике Прогресс-2

- Андреева М. В., 2014. Восточноманычская катакомбная культура: анализ материалов погребальных памятников. М.: Таус. 272 с.

- Андреева М. В., Гей А. Н., 2015. Дыш IV -новый культово-погребальный памятник раннего железного века в Предкавказье//АО 2010-2013 гг./Отв. ред. Н. А. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 316-318.

- Археология Украинской ССР. Т. 1: Первобытная археология/Отв. ред. Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка, 1985. 568 с.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место среди древностей Кавказа и Юго-Восточной Европы начала эпохи раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с.

- Березин С. Я., 2010. Отчет об археологических раскопках курганных могильников -«Энергетик-3» на территории г. Железноводск, «Лермонтов-3» на территории г. Лермонтов, «Прогресс-2» на территории Кировского района Ставропольского края в 2009 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 38428, 38429.

- Бидзиля В. И., Яковенко Э. В., 1974. Киммерийские погребения Высокой Могилы//СА. № 1. С. 148-159.

- Вальчак С. Б., 2006. Комплекс впускного погребения «А», колчанный набор из кургана Малая Цимбалка и их место в хронологии предскифского периода//Древности скифской эпохи/Отв. ред.: В. Г. Петренко, Л. Т. Яблонский. М.: ИА РАН. С. 262-276. (МИАР; 7.)

- Вальчак С. Б., 2009. Конское снаряжение в первой трети I-го тыс. до н. э. на Юге Восточной Европы. М.: Таус. 292 с.

- Василиненко Д. Э., Кондрашов А. В., Пьянков А. В., 1993. Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из Западного Закубанья//Древности Кубани и Черноморья/Ред. Б. А. Раев. Краснодар: Скифская галерея. С. 21-38.

- Горелик М. В., 1993. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие -IV в. до н. э.) М.: Наука. 349 с.

- Грушин С. П., 2009. Древнейший металл Южной Сибири в системе ямно-афанасьевских параллелей//Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы/Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 119-126.

- Дараган М. Н., 2015. Наконечники стрел предскифского и раннескифского времени: технология изготовления, метрология и маркировка//Археология без границ: коллекции, проблемы, исследования, гипотезы. СПб.: ГЭ. С. 127-170. (ТГЭ; 77.)

- Дворниченко В. В., 1990. К вопросу о происхождении стрел «новочеркасского» типа по материалам коллекции П. С. Дубягина из Волго-Уральской пустыни)//Проблемы скифо-сарматской археологии/Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА РАН. С. 48-59.

- Дубовская О. Р., 1985. Погребение лучника раннего железного века//СА. № 2. С. 166-172.

- Дубовская О. Р., 1993. Вопросы сложения инвентарного комплекса черногоровской культуры//Археологический альманах: сб. ст. № 2/Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Донеччина. С. 137-160.

- Евдокимов В. В., Ломан В. Г., 1989. Раскопки ямного кургана в Карагандинской области//Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана/Отв. ред. В. В. Евдокимов. Караганда: КарГУ. С. 34-46.

- Иванчик А. И., 2011. Еще раз к дискуссии о киммерийцах и хронологии раннескифской культуры//«Terra Scythica»: материалы международного симпозиума (17-23 августа 2011 г., Денисова пещера, Горный Алтай)/Отв. ред.: В. И. Молодин, С. Хансен. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 64-76.

- Iллiнська В. А., 1973. Бронзовi наконечники стрiл так званого жаботинського i новочеркаського типiв//Археологiя. 12. С. 13-26.

- Козенкова В. И., 1989. Кобанская культура. Западный вариант. М.: Наука. 196 с. (САИ; В2-6.)

- Козенкова В. И., 2001. Поселок-убежище кобанской культуры у аула Сержень-Юрт в Чечне как исторический источник (Северный Кавказ). М.: Наука. 198 с.

- Лукьяшко С. И., 1999. Предскифский период на Нижнем Дону. Азов: Азовский краеведческий музей. 240 с. (Донские древности; вып. 7.)

- Махортых С. В., 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Шлях. 380 с.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-Западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 16.)

- Минакова Е. В., 2014. К вопросу о деревянной посуде ямной культур//Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 11. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 157-162.

- Ольховский В. С., 2005. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. М.: Наука. 299 с.

- Петренко В. Г., 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья//Проблемы скифо-сарматской археологии/Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА РАН. С. 60-81.

- Петренко В. Г., 2006. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф. 304 с.

- Пиотровский Б. Б., 1955. Кармир-Блур III. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР. 87 с.

- Рябкова Т. В., 2009. Наконечники стрел скифского типа из Тейшебаини//Материалы Пятой Кубанской археологической конференции/Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: КГУ. С. 328-334.

- Рябкова Т. В., 2014. Курган 524 у с. Жаботин в системе памятников периода скифской архаики//РАЕ. № 4. СПб.: Университетский издательский консорциум. С. 372-432.

- Синюк A. T., 1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: ВГПУ. 350 с.

- Скорый С. А., 1999. Киммерийцы в Украинской Лесостепи. Киев; Полтава: Археология. 136 с.

- Черненко Е. В., 1981. Скифские лучники. Киев: Наукова думка. 167 с.

- Чугунов К. В., 2013. Лук и горит у ранних кочевников Центральной Азии (особенности конструкции и некоторые параллели в культуре Кавказа и Северного Причерноморья)//Материалы Шестой Международной Кубанской археологической конференции/Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 437-442.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. М.: Наука. 430 с.

- Furtwängler A., Knauß F., Motzenbacker I., 1999. Archäologische Expedition in Kachetien: Ausgrabung in Siraki. 5. Vorbericht//EA. Bd. 5. S. 233-270.

- Godehardt E., Schellenberg H., 2010. Der Bogenfund aus Grab 5 und Oberlegungen zu skythenzeitlichen Bogen//Cugunov K. V., Parzinger H., Nagler A. Der skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva. S. 216-231. (AE; Bd. 26.)