Раннесредневековые поселения типа подол в верховьях Волги

Автор: Исланова И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проанализировав данные различных типов (архивные материалы, опубликованные результаты полевых исследований, собрания керамических изделий и индивидуальные находки), автор выделил новую группу средневековых древностей в Верхневолжском бассейне, начиная с третьей четверти 1-й мельницы. ОБЪЯВЛЕНИЕ. На подольском участке расположены 9 сельских поселений и 2 укрепленных участка, расположенных на озерах Селигер, Волго и Сабро, а также на берегах Волги. Участки расположены в разных ландшафтах и на разных почвах, чем те, что относятся к культуре Псковских длинных курганов. Не было обнаружено мест захоронения вблизи софийских участков. Они встречаются до захоронений сопка, но отличаются от набора и истории керамики типа Удомля, поскольку обсуждаемые участки Подольского типа не трансформировались в культуру захоронений сопка.

Раннее средневековье, верхняя волга, поселения типа подол, предсопочные памятники (удомельского типа), культура псковских длинных курга-нов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328515

IDR: 14328515

Текст научной статьи Раннесредневековые поселения типа подол в верховьях Волги

Раннесредневековые древности в верховьях Волги изучены слабо. На сводных археологических картах культур лесной зоны Восточной Европы эта территория остается «белым пятном». Исследованиями конца XX в. здесь выявлены селища и могильники культуры псковских длинных курганов (КПДК), датируемые второй половиной I тыс. н. э. ( Малыгин , 1994. С. 116, 117. Рис.1, 2; Олейников , 2007. С. 169-171). Этнокультурная принадлежность этих памятников остается предметом дискуссий.

Однако раннесредневековых поселений этого времени было обнаружено значительно больше, чем курганных могильников. Проведенные на ряде па- мятников раскопки позволяют говорить о наличии на озерах в верховьях Волги и в ее ржевском течении еще одной ранее неизвестной группы древностей – типа Подол. Результаты исследований большинства поселений опубликованы, коллекции хранятся в фондах Тверского государственного объединенного музея. Характеристика этого типа древностей стала возможной после проведения анализа архивных источников, опубликованных результатов работ и хранящихся в фондах музея керамических и вещевых материалов.

Новая группа древностей названа по реперному поселению Подол 3, исследовавшемуся в 1990, 1993–1996 гг. Верхневолжской неолитической экспедицией ИИМК РАН под руководством Г. В. Синицыной (1996. С. 3).

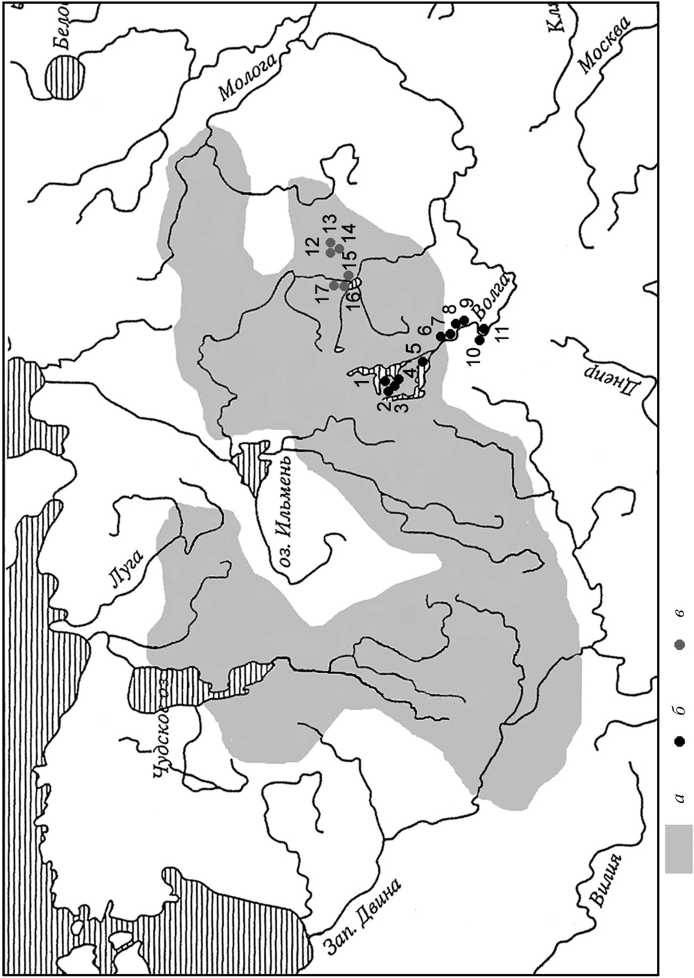

К настоящему времени к памятникам типа Подол можно отнести 11 поселений (рис. 1): селища Подол 3, Ронское 3, Горка 1, Звягино 2, Усть-Тудовка 8, Суходол 2, Рогово 2, Бобронники, Теплый Ручей 2 и городища Осечен, Нико-ла-Рожок1. На селищах Горка 1 и Звягино 2 проводились разведочные работы, на остальных – стационарные раскопки. Памятники находятся на берегах озер Волго, Селигер и Сабро в верховьях р. Волги и по берегам этой реки в ее ржевском течении. Площадь поселений (там, где она определялась) – от 1200 до 12 000 м2, высота площадок селищ над современным уровнем воды – от 1–2 до 7 м, городищ – 20 и 50–55 м. При раскопках на городище Осечен, селищах Суходол 2 и Рогово 2 были обнаружены остатки подпрямоугольных наземных построек с использованием в их конструкции столбов, с подпольными ямами и развалами обожженных камней – следами очагов ( Исланова и др. , 2007. С. 134; Максимов , 1998. С. 380, 384; Исланова, Черных , 2008. С. 169).

Многие поселения – многослойные, но раннесредневековые материалы достаточно четко отделяются от более ранних и более поздних. Культурные слои, как правило, сильно повреждены последующими населенными пунктами, а в одном случае (Рогово 2) – древнерусским курганным могильником, возникшим на месте селища.

От поселений КПДК памятники типа Подол отличаются иной почвенной и ландшафтной приуроченностью: расположены на довольно равнинной местности, где отсутствуют боровые террасы, но есть удобные для земледелия участки с аллювиальными или дерново-подзолистыми почвами разного механического состава. Курганные могильники при таких поселениях и в ближайших окрестностях неизвестны. Однако не исключено, что поблизости находятся грунтовые могильники (с погребениями по обряду кремации на стороне), которые пока не обнаружены.

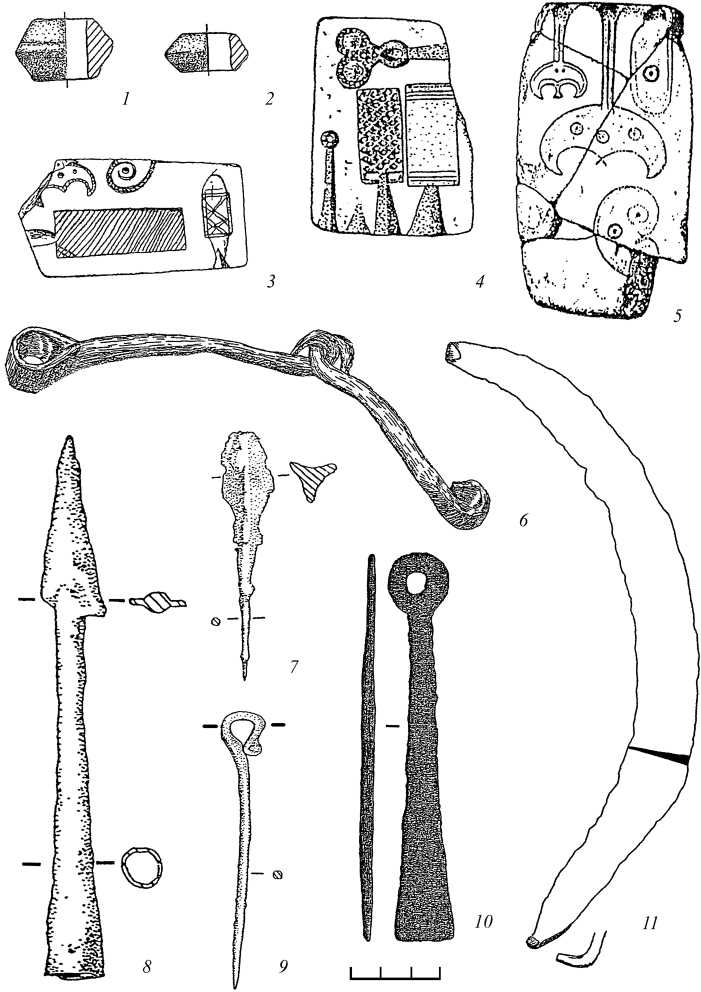

Вещевой материал поселений типа Подол немногочислен, но разнообразен и указывает на хронологию памятников (рис. 2). Это серпы с пяткой, конец которой загнут перпендикулярно плоскости клинка (подгруппа 1 группы II, по Р. С. Минасяну), позволяющие говорить о занятиях жителей поселков земледелием (рис. 2, 11 ). Два таких серпа происходят с селища Подол 3, один – с городища Никола-Рожок. Изделия имеют широкие ареал и хронологию бытования.

Рис. 1. Древности типа Подол, предсопочные (Удомельского типа) и культуры псковских длинных курганов

1 – Никола-Рожок; 2 – Горка; 3 – Звягино; 4 – Ронское 3; 5 – Подол 3; 6 – Теплый Ручей; 7 – Суходол; 8 – Рогово; 9 – Осечен; 10 – Усть-Тудовка 8; 11 – Бобронники; 12 – Юрьевская Горка; 13 – Ряд 3; 14 – Лубенькино 2; 15 – Пашино; 16 – Борисково 1; 17 – Леонтьево

Рис. 2. Вещевые находки с поселений типа Подол

1, 2 – глиняные пряслица (Осечен); 3–5 – каменные литейные формы ( 3 – Подол 3; 4, 5 – Осечен); 6 – железные удила (Подол 3); 7 – железный наконечник стрелы (Осечен); 8 – железный наконечник копья или дротика (Осечен); 9 – железная булавка (Осечен); 10 – железное кресало (Никола-Рожок); 11 – железный серп (Подол 3)

Верхняя дата для таких серпов в смежном регионе – Верхнем Поднепровье – VI–VII вв. н. э. ( Минасян , 1978. С. 79).

Редкой находкой является пластинчатое кресало с петлей на конце с городища Никола-Рожок (рис. 2, 10 ). Аналоги известны в пшеворской и липицкой культурах (Славяне и их соседи… 1993. Табл. XXI, 13 ; XXXIX, 17 ); на памятниках пражской культуры в Припятском Полесье (Скнядин 2 и Бухличский Хутор), датированных наиболее ранней фазой этой культуры – IV–V вв. н. э. ( Вергей , 2008. С. 238. Рис. 2, 7, 8 ); на городище Дешёвки мощинской культуры ( Массалитина , 1994. Рис. 26, 3 ). Долотовидное пластинчатое кресало найдено на городище Осечен ( Исланова и др. , 2007. Рис. 3, 8 ). Подобные предметы часто встречаются на памятниках лесной зоны середины – третьей четверти I тыс. н. э. ( Исланова , 2006. С. 105. Рис. 114).

Интересны находки предметов вооружения. Это трехлопастной наконечник стрелы с Осечена (рис. 2, 7 ) и втульчатые наконечники копий (или дротиков) с того же городища (рис. 2, 8 ) и из Усть-Тудовки 8. Аналогичные наконечники стрел появляются в лесной зоне Восточной Европы в конце IV–V в. и связываются с гуннскими древностями, но бытуют и несколько позже ( Исланова и др. , 2007. С.137; Лухтан , 1997. С. 15, 16). Наконечники копий в погребениях Литвы датируются IV–V и VI–VII вв.

Трехкольчатые удила (рис. 2, 6 ), обнаруженные на селище Подол 3, относятся к «западным» элементам конского снаряжения и широко распространены в эпоху Великого переселения народов у балтских племен, у которых они известны с римского времени. По мнению М. М. Казанского, они существуют в основном по VI в. н. э. ( Казанский , 2008. С. 310)

Серия предметов имеет широкие хронологические и территориальные рамки. Глиняные овальные и биконические пряслица (Подол 3, Осечен), железные ножи с прямой спинкой, посоховидные булавки с округлым сечением иглы (Осечен и Усть-Тудовка 8), точильные камни, глиняные льячки и обломки тиглей – массовые находки на поселениях второй и третьей четверти I тыс. н. э. в лесной зоне Восточной Европы (рис. 2, 1, 2, 9 ).

Особого внимания заслуживают найденные на городище Осечен и селище Подол 3 восемь литейных формочек (рис. 2, 3–5 ) ( Фурасьев , 1996. С. 49, 50; Исланова и др. , 2007. С. 137, 139, 140. Рис. 5). Формочки изготовлены из глины и камня и имеют негативы изображений лунниц, бляшек и накладок. При этом на формочках, найденных на разных памятниках, есть почти идентичные изображения, что свидетельствует о тесных контактах населения Осечена и Подола 3. Аналоги изготавливавшимся предметам известны как в финно-угорских материалах, так и в древностях Центральной Европы, Поднестровья, культуры псковских длинных курганов.

Исследователи по-разному датируют комплексы этих изделий. По А. Г. Фу-расьеву, дата находок с Подола 3 – конец IV – V в. н. э. ( Фурасьев , 1996. С. 50). Формочки из Осечена отнесены нами к V–VI вв. ( Исланова и др. , 2007. С. 140) О. А. Щеглова склонна датировать появление подобных изделий на Верхней Волге не ранее рубежа VI–VII вв. По ее мнению, эти находки занимают ключевое положение, маркируя пути проникновения с юга (по Днепру и Волге) на Северо-Запад Восточной Европы навыков изготовления в формочках подобных вещей ( Щеглова , 2002. С. 145, 146).

И. Е. Кузьминой (ЗИН РАН) был проанализирован остеологический материал селища Подол 3. Здесь найдены костные остатки как домашних (корова, мелкий рогатый скот, свинья), так и диких (лось, благородный олень) животных.

Дата 14С для угля, собранного рядом с литейной формой на поселении Подол 3 – 1710 ± 110 л. н. (ЛЕ-5174). Для этого раннесредневекового слоя был сделан также спорово-пыльцевой анализ, выполненный Е. А. Спиридоновой (ИА РАН). Прослежено возрастание участия пыльцы травянистых растений за счет как разнотравья, так и культурных злаков ( Cerealia ). По мнению исследовательницы, именно в это время, по всей видимости, происходило наиболее интенсивное освоение данной территории, что выразилось в создании больших пахотных площадей и в сведении коренных хвойных лесов, широком развитии вторичных березовых лесов. Состав пыльцы во многом связан с хозяйственной деятельностью жителей поселения.

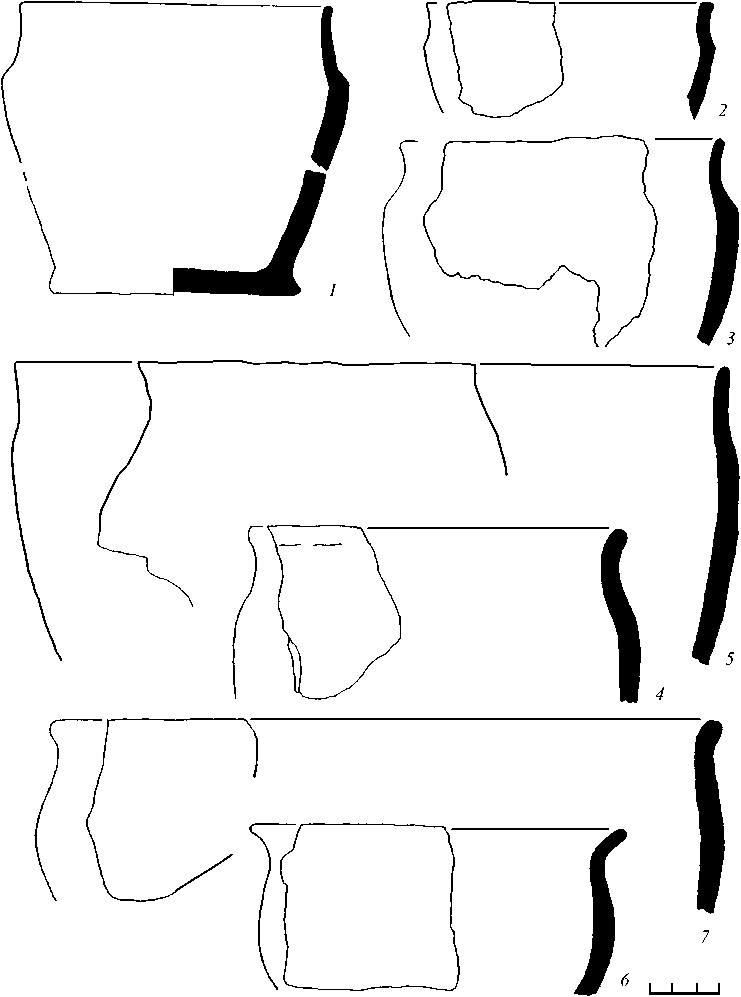

Для поселений типа Подол характерен определенный набор керамики третьей четверти I тыс. н. э. В основе группировки керамики рассматриваемой территории лежит типология Н. В. Лопатина, выделившего 3 условных региона – Двинско-Ловатский, Псковско-Чудской, Мстинско-Валдайский – с характерными пятью керамическими наборами ( Лопатин , 2003). Анализ керамического материала верхневолжских памятников позволил выделить шестой раннесредневековый набор.

Верхневолжский набор состоит из 4 основных групп (типов) керамики. Остальные две группы посуды имеют широкие территориальные и хронологические рамки бытования.

Группа 1 (рис. 3, 1 ) представлена керамикой мощинского круга и посудой, как бы продолжающей ее развитие. Это горшки с высокой шейкой, иногда украшенные по торцу венчика нарезками и вдавлениями, а также сосуды с уступом или удлиненным уступом, постепенно преобразующимся в ребро, в месте перехода плеча в тулово.

Группа 2 (рис. 3, 2, 3 ) – керамика с ребром в верхней трети или четверти сосуда, в месте перехода плечика в тулово. Предположительно к этой же группе можно отнести и горшки баночных форм со слабо намеченным ребром. Схожая ребристая посуда известна в древностях типа Узмень и Демидовка, где находки керамики с ребром относительно многочисленны ( Фурасьев , 2001. С. 18, 19). Изделия отличаются от ребристой керамики так называемого ладожского типа, имеющей более толстые стенки и рыхлое глиняное тесто.

Группа 3 (рис. 3, 5 ) – слабопрофилированные сосуды, близкие к типу 9, по Н. В. Лопатину, известному на памятнике КПДК Городок 1 (бассейн Верхней Мсты) и на селище Фролы 1 (Верхнедвинский бассейн). Прототипы такой посуды, по мнению Н. В. Лопатина, имеются в керамике киевского круга и круга Заозерье-Узмень ( Лопатин , 2003. С. 44, 48. Рис. 1; 4, 2, 4 ).

Группа 4 (рис. 3, 7 ) – слабопрофилированные округлобокие сосуды, близкие к типам 7, 8 и, возможно, 11, по Н. В. Лопатину (2003. С. 47, 48, 54. Рис. 1). Подобная посуда есть на памятниках киевского круга и в последующих древностях КПДК.

Группа 5 (рис. 3, 6 ) – сосуды S-видной профилировки, имеющие широкие хронологические и территориальные рамки бытования и встреченные в том

Рис. 3. Керамика поселений типа Подол

1 – группа 1 (Осечен); 2, 3 – группа 2 (Рогово 2); 4 – группа 6 (Подол 3); 5 – группа 3 (Подол 3); 6 – группа 5 (Осечен); 7 – группа 4 (Подол 3)

числе на памятниках типа Узмень ( Лопатин, Фурасьев , 2007. Рис. 125, 4 ) и КПДК ( Исланова , 2006. Рис. 85, 7 ).

Группа 6 (рис. 3, 4 ) – баночные сосуды, известные в древностях лесной зоны Восточной Европы на протяжении I тыс. н. э.

Итак, для верхневолжского набора характерны: 1) присутствие керамики типов 7, 8, 9 и, в меньшей степени, 11, имеющей прототипы в раннеславянских древностях; 2) распространение сосудов с ребром в верхней части туло-ва; 3) наличие керамики с прототипами в посуде мощинского круга; 4) наличие единичных хорошо профилированных S-видных форм. Предположительно, формирование этого керамического набора могло происходить частично на той же основе (древностей круга Заозерье-Узмень), что и наборов, выделенных для памятников КПДК Северо-Запада Восточной Европы. Однако фиксируется существенное присутствие ребристой керамики и «местных» форм, продолжающих мощинские традиции.

Незначительная источниковая база, отсутствие закрытых и «условно закрытых» комплексов, широкие хронологические рамки бытования многих вещей и типов керамики не позволяют пока предложить узкие даты для анализируемых поселений. Судя по имеющимся материалам, это IV/V–VII вв. н. э.

В керамическом и вещевом наборах с поселений типа Подол «просматриваются» исходные территории культурных импульсов, в результате которых возникают эти памятники. Одно из направлений – с юго-востока: из Верхнего Поднепровья и Поочья. В верховьях Волги известна в основном керамика, свидетельствующая о трансформации посуды мощинских форм, но вещи, характерные для этой культуры, отсутствуют.

Второе направление – с юга: из Верхнего Подвинья – связано с древностями варианта киевской культурно-исторической общности (круга Заозерье-Узмень) ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 105). Определенное сходство керамики КПДК и выделенных групп 3 и 4 позволяет говорить об общих прототипах посуды и о проникновении на Верхнюю Волгу нового населения, ее изготавливавшего, значительно раньше (т. е. не позднее начала третьей четверти I тыс. н. э.), чем предполагали исследователи.

Уже в первой публикации материалов поселения Подол 3 А. Г. Фурасьев сравнивал его с селищем Юрьевская Горка (Удомельский тип памятников) ( Синицына , 1996. С. 18). В настоящее время более удачным является предложенный В. Я. Конецким термин «предсопочный» тип памятников, т. к. их ареал шире, нежели небольшой Удомельский регион. Действительно, памятники предсо-почные и типа Подол «роднит» их чересполосное размещение с древностями КПДК, которые находятся в иных ландшафтных и почвенных условиях. Кроме того, и там, и там погребальная традиция не подразумевала сооружения курганных могильников.

Однако представляется нецелесообразным объединять объекты этих типов в одну культурную группу. Дело в том, что в керамических наборах есть определенные различия. На предсопочных поселениях (бассейн Верхней Мсты) ребристые формы и керамика мощинского круга – единичны (Исланова, 1997. С. 26, тип VIб; 28, 29, форма 3). Некоторые различия в вещах и посуде можно объяснить разным географическим и, видимо, разным «культурным» положени- ем: селище Подол значительно ближе к Верхнедвинскиму региону. Возможно, поселения типа Подол возникли несколько раньше (не позднее V в. н. э.), а пред-сопочные – позже (не позднее VI в. н. э.).

Имеется также существенная разница и в судьбе населения, оставившего эти памятники, что, возможно, напрямую связано с их первоначально разной «культурной наполненностью». По схожим элементам домостроительства, отдельным керамическим и вещевым материалам фиксируется преемственность между предсопочными древностями и культурой сопок ( Исланова , 1997. С. 76, 128, 129), свидетельствующая о перерастании одних в другую – отсутствующую в верховьях Волги.

Таким образом, можно определенно говорить о выявлении в лесной зоне Восточной Европы новой раннесредневековой группы – памятников типа Подол, которые имеют иные признаки, чем памятники КПДК и предсопочного круга и занимают свою экологическую нишу, что позволяет по-новому взглянуть на историю заселения верховьев Волги.

Список литературы Раннесредневековые поселения типа подол в верховьях Волги

- Вергей В. С., 2008. Белорусское Полесье в римский период и в начале эпохи Великого переселения народов//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1. Тула.

- Исланова И. В., 1997. Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего средневековья. М.

- Исланова И. В., 2006. Верхнее Помостье в раннем средневековье. М.

- Исланова И. В., Мирецкий А. В., Олейников О. М., 2007. Городище Осечен (ранний железный век и раннее средневековье)//Тверской археологический сборник. Вып. 6. Т. II. Тверь.

- Исланова И. В., Черных Е. М., 2008. Лепная керамика селища Рогово-2 в Верхневолжье//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1. Тула.

- Казанский М. М., 2008. Оружие «западного» и «южного» происхождения в лесной зоне России и Белоруссии в начале средневековья//Там же.

- Лопатин Н. В., 2003. О происхождении и локальной специфике керамических наборов культуры псковских длинных курганов//КСИА. Вып. 214.

- Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира в III-V веках н. э. М. (Раннеславянский мир. Вып. 8.)

- Лухтан А. Б., 1997. Война V века в Литве//Гiстарьiчна-археалагiчньї зборнiк. № 11. Мiнск.

- Максимов А. Д., 1998. Археологический комплекс III-VII вв. н. э. селища Суходол II (Ржевский район Тверской области)//Тверской археологический сборник. Вып. 3. Тверь.

- Малыгин П. Д., 1994. Некоторые итоги и проблемы изучения средневековых древностей территории Тверской области//Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь.

- Массалитина Г. А., 1994. Мощинская культура: Дис.... канд. ист. наук//Архив ИА. Р-2. № 2567.

- Минасян Р. С., 1978. Классификация серпов Восточной Европы железного века и раннего средневековья//АСГЭ. Вып. 19.

- Олейников О. М., 2007. Культура длинных курганов Верхневолжского и Верхнеднепровского регионов//Тверской археологический сборник. Вып 6. Т. II. Тверь.

- Синицына Г. В., 1996. Исследование финальнопалеолитических памятников в Тверской и Смоленской областях. СПб. (Археологические изыскания. Вып. 39.)

- Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. -первой половине I тыс. н. э. М., 1993. (Археология.)

- Фурасьев А. Г., 1996. Литейные формы из поселения Подол III в Тверской области//Синицына Г. В. Исследование финальнопалеолитических памятников в Тверской и смоленской областях. сПб. (Археологические изыскания. вып. 39.)

- Фурасьев А. Г., 2001. Динамика культурных трансформаций в междуречье Западной Двины и великой во второй и третьей четверти I тыс. н. э.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. сПб.

- Щеглова О. А., 2002. свинцово-оловянистые украшения VIII-X вв. северо-Запада восточной Европы//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. сПб.