Ранние сарматы IV-III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья по данным палеопатологии

Автор: Перерва Евгений Владимирович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является изучение палеоантропологических материалов кочевников, датирующихся IV-III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья с помощью палеопатологической методики. Причиной обращения к данной тематике была попытка выявления патологических особенностей у ранних кочевников сарматской эпохи в связи с существованием проблемы выделения памятников IV-III вв. до н.э. В процессе работы с антропологическим материалом применялась стандартная программа оценки встречаемости патологических состояний на костях посткраниального скелета и черепа, разработанная А.П. Бужиловой [Бужилова, 1995; 1998]. Материалом для исследования послужили костные останки, происходящие из подкурганных захоронений раннесарматского времени с территории Нижнего Поволжья, датирующиеся IV-III вв. до н.э., в количестве 16 индивидов. В результате проведенного исследования удалось установить, что для савромато-сарматских племен, вероятно, существование общего генетического начала, которое объединяет всех кочевников раннего железного века южнорусских степей. Заселение Волгоградского Заволжья в IV-III вв. до н.э. происходило путем прихода в основном мужской части населения, которое характеризуется хорошим уровнем адаптации к воздействию негативных факторов окружающей среды. Диета сарматов первого этапа развития раннесарматской культуры базировалась на мясных и молочных продуктах. Яркой чертой сарматов IV-III вв. до н.э. является отсутствие признаков воспалительных процессов, что указывает на незначительную плотность мигрирующих в заволжские степи кочевых групп. Высокие частоты встречаемости травм и признаков воздействия низких температур у сарматов раннего этапа по сравнению с более поздним периодом может быть следствием сложной политической обстановки, спровоцированной непростой экологической ситуацией в виде резкой континентальности и аридизации климата в данное время.

Сарматы, нижнее поволжье, хронологические группы, палеопатология, травмы, кочевники

Короткий адрес: https://sciup.org/149132044

IDR: 149132044 | УДК: 902/904, | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.2.4

Текст научной статьи Ранние сарматы IV-III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья по данным палеопатологии

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Перерва Е. В., 2020. Ранние сарматы IV–III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья по данным палеопатологии // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 2. С. 74–91. DOI: 10.15688/

Введение. Одной из важнейших проблем при изучении древних кочевых обществ южнорусских степей является определение четких хронопериодов существования археологических культур. В связи с этим краеугольным камнем современной сарматологии является дискуссия, связанная с периодизацией погребальных памятников Нижнего Поволжья IV– I вв. до н.э. Изучением хронологии раннесарматской или так называемой прохоровской культуры занимались многие ученые: М.И. Ростовцев [1918], К.Ф. Смирнов [1974], М.Г. Мошкова [1974], Л.Т. Яблонский [2000] и т. д.

Статистическая обработка памятников раннесарматской культуры с территории от Дона до Южного Приуралья, проведенная группой исследователей в конце XX в., позволила осуществить деление памятников IV– I вв. до н.э. на два этапа: ранний (IV–III вв. до н.э.) и поздний (III–I вв. до н.э.) [Железчи-ков, 1997, с. 40–45].

В последние годы хронологические разработки по раннесарматской культуре Нижнего Поволжья проводились волгоградскими археологами А.С. Скрипкиным [1997], И.В. Сер-гацковым [2000] и В.М. Клепиковым [Скрипкин, Клепиков, 2004].

Благодаря применению метода «зажатых датировок» В.М. Клепиковым в рамках раннесарматского времени было выделено три периода: IV–III вв. до н.э.; III в. до н.э. и II– I вв. до н.э. [Скрипкин, Клепиков, 2004, с. 99, 100; Скрипкин, 2017, с. 89–91].

Погребения IV–III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья археологами свя- зываются с мигрантами, пришедшими в Заволжье и Волго-Донское междуречье с территории Южно-Уральского региона [Скрипкин, 2017, с. 89–91]. Как указывают исследователи, характерной чертой памятников этого периода в Поволжье является сохранение традиций предшествующей культуры, что обусловливает их синкретичный облик [Клепиков, 2002, с. 112–124; 2007, с. 41; Скрипкин, 2017, с. 89].

Существенным подспорьем для археологов в решении проблем хронологии и генезиса раннесарматской культуры Нижнего Поволжья являются работы в области антропологии. Так, М.А. Балабановой было проведено подробное краниологическое исследование антропологических материалов из захоронений IV–III вв. до н.э. В результате ученым был сделан вывод о сложной внутригрупповой структуре сарматов IV–III вв. до н.э., краниологический комплекс которых включает в себя четыре морфотипа: первый – массивный уходит истоками в эпоху бронзы; второй и третий – грацильные происходят с территории Зауралья, Приуралья и Приаралья, место происхождения четвертого – длинноголового и широколицего определить в настоящий момент не удается [Балабанова, 1999, с. 60–61, 71]. Также М.А. Балабанова указала, что в формировании населения Нижнего Поволжья IV–III вв. до н.э. принимали участие ранние кочевники Южного Приуралья и Нижнего Поволжья VI–V вв. до н.э., а население сав-роматской культуры было не только непосредственными предками, но и близкими родствен- никами популяции первого этапа раннесарматской культуры [Балабанова, 1999, с. 64].

Заканчивая обзор исследований первого этапа становления раннесарматской культуры IV–III вв. до н.э., необходимо упомянуть и разработки в области палеоэкологии раннего железного века, которые были проведены группой палеопочвоведов во главе с В.А. Демкиным. Характеризуя экологические условия, сложившиеся на территории Нижнего Поволжья в савромато-сарматский период, исследователи приходят к выводу, что на период VI–IV вв. до н.э. приходится похолодание и увлажнение климата. Хронологический интервал VI–I вв. до н.э. описывается исследователями закономерным чередованием гумидных и аридных периодов с изменением количества атмосферных осадков. По мнению В.А. Демкина, первый этап развития раннесарматской культуры IV– III вв. до н.э. является одним из самых засушливых в истории ранних кочевников, который сменяется гумидизацией климата в I в. до н.э. [Демкин и др., 2010, с. 83; 2011, с. 374; 2012, с. 176]. Аридизация климата на фоне его резкой континентальности, как считает исследователь, является одной из основных причин появления мигрантов на территории Нижнего Поволжья в IV–III вв. до н.э. [Демкин и др., 2012, с. 172].

Целью данной работы является изучение палеоантропологических материалов кочевников, датирующихся IV–III вв. до н.э., с территории Нижнего Поволжья с помощью палеопатологической методики.

Методика и материал исследования. В процессе работы с антропологическим материалом применялась стандартная программа оценки встречаемости патологических состояний на костях посткраниального скелета и черепа, разработанная А.П. Бужиловой [Бужилова, 1995; 1998]. Расчет палеодемог-рафических характеристик проводился на основании построения таблиц смертности [Богатенков и др., 2008]. При фиксации дискрет-но-варьирующих признаков использовалась оригинальная программа исследования, разработанная автором данной статьи на основе трудов отечественных и зарубежных исследователей [Brothwell, 1972; Finnegan, 1978; Мовсесян и др., 1975].

Материалом для исследования послужили костные останки, происходящие из подкурганных захоронений раннесарматского времени с территории Нижнего Поволжья, датирующиеся IV–III вв. до н.э., в количестве 16 индивидов (рис. 1, табл. 1). Для сопоставления полученных результатов использовались палеоантропологические материалы предшествующей савроматской археологической культуры и заключительного этапа развития раннесарматской культуры III–I вв. до н.э.

В связи с малочисленностью выборки, в особенности женской группы, степень проявления полового диморфизма в рамках рассматриваемой серии статистически не оценивалась. Большая часть индивидов происходит из подкурганных захоронений с территории Волгоградского Заволжья, за исключением мужчины из погребения 7 кургана 10 могильника Соленое Займище, находящегося в Астраханской области.

Описание материалов исследования. Дискретно-варьирующие признаки. Анализ частот встречаемости эпигенетических маркеров на материалах ранних сарматов IV– III вв. до н.э. показывает, что в процентном соотношении по аналогичным категориям аномалий в серии предыдущей савроматской культуры и группе сарматов III–I вв. до н.э. они находят близкие аналогии (табл. 4). На себя обращают внимание только низкие частоты встречаемости пальцевидных вдавлений у ранних сарматов первого этапа, что, вероятно, связано с низким числом молодых индивидов в группе, у которых обычно этот признак фиксируется чаще всего.

Половозрастные особенности группы. В связи с тем, что изучаемая выборка случайна и искусственна, возможность интерпретации половозрастных показателей ограничена. Поэтому в данном случае было принято решение остановиться лишь на некоторых основных показателях.

Как указывалось выше, исследуемая серия представлена костными останками 16 человек. Серия состоит из 11 индивидов мужского пола и 4 – женского. В одном случае костные останки принадлежали ребенку 6–7 лет. Соотношение по полу в пользу мужчин – 73,3 %, женщин – 26,7 % (табл. 2).

Средний возраст смерти в группе находится на уровне 37,8 лет. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что молодых индивидов в группе незначительное количество. Большая часть исследованных костей скелета принадлежит людям зрелого возраста старше 35 лет, в особенности в женской выборке, хотя она и очень малочисленна. Основной пик смертности у сарматов IV–III вв. до н.э. приходится на возраст 30–40 лет – 43,7 %. В то же время большое количество индивидов в группе было захоронено в возрасте старше 50 лет – 18,8 % (табл. 2).

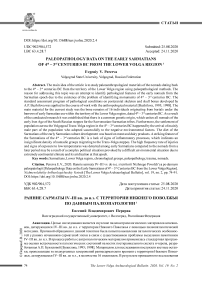

Преднамеренные и непреднамеренные искусственные манипуляции с костями и зубами человека. В исследуемой группе зафиксирован один случай так называемых интерпроксимальных желобков, которые были обнаружены у мужчины 50–55 лет из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V (рис. 2, 1 ). Узуры искусственного происхождения зафиксированы на верхних и нижних молярах и премолярах в области шейки зуба на мезиальной или дистальной поверхности. Ширина дефекта – до 1,5 мм, глубина – до 1 мм. Традиционно такие дефекты отождествляются с применением примитивных зубочисток.

Патология зубочелюстной системы. Кариеса в исследованной серии не выявлено (табл. 5). Признаки развития абсцесса зафиксированы 1 раз на черепной коробке женщины из погребения 8 кургана 10 могильника Эльтон. У нее на верхней и на нижней челюсти с правой стороны на уровне премоляров в области альвеолярного возвышения обнаружены обширные деструкции размером более 15 мм с выходом в вестибулярную норму (рис. 2, 2.1,2.2 ). По окружности от отверстия на нижней челюсти зафиксирован воспалительный процесс в острой форме. Вероятнее всего, причиной развития данного отклонения может быть либо проникновение воспалительного процесса через пульпу зуба, так как коронки премоляров верхней и нижней челюсти стерты более чем на половину, либо как следствие пародонтоза, так как корни зубов также оголены более чем на половину, а на нижней челюсти все зубы прижизненно утрачены.

Самыми распространенными патологическими состояниями зубов в исследуемой серии является пародонтоз и зубной камень

(табл. 5). Данные признаки обладают высокой степенью корреляции, что свидетельствует об их прямой взаимосвязи.

Также следует обратить внимание на то, что в группе наблюдается высокая степень встречаемости сильной стертости эмали зубов и дегенеративно-дистрофических изменений в области нижнечелюстного сустава. Данные патологические отклонения также имеют положительную корреляцию между собой. С одной стороны, распространение этих состояний может быть связано с тем обстоятельством, что большая часть исследуемой выборки представлена зрелыми индивидами, поэтому патологическая стертость зубов и изношенность нижнечелюстного сустава являются следствием естественной изношенности организма. С другой – признаки дегенеративных изменений нижнечелюстного сустава, стертость зубов, а также сколы эмали на коронках, которые достаточно часто присутствуют на зубах даже молодых индивидов, могут свидетельствовать о специфичности рациона, состоявшего из твердых и вязких продуктов животного происхождения.

Признаки холодового стресса. Частота встречаемости воскуляризации костной ткани по типу «апельсиновой корки», которые в научной литературе оценивают как маркер воздействия низких температур на организм человека, в серии взрослых индивидов встречается на уровне 91 % (табл. 5). Данный признак чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин, что свидетельствует о более активном образе жизни этой части населения.

Маркеры эпизодического стресса и нарушения обмена веществ. В исследуемой серии самыми часто наблюдаемыми признаками стресса являются горизонтально ориентированные линии эмалевой гипоплазии на зубах. Данный маркер выявлен у 5 индивидов и только у мужчин (табл. 5).

Необходимо отметить и еще один важный аспект: эмалевая недостаточность чаще фиксируется у молодых индивидов, у которых были доступны для изучения зубы. У сарматов 35–50 лет такие отклонения фиксируются несколько реже. Данная ситуация свидетельствует о том, что вероятность дожить до старости у индивидов, перенесших серьезный физиологический стресс в детстве, намного меньше, чем у тех, кто в раннем возрасте жил относительно благополучно.

Маркеры заболеваний, связанных с нехваткой микроэлементов в организме, в исследуемой группе крайне низки. Случай пороти-ческого гиперостоза орбит и костей свода черепа был зафиксирован только на костных останках ребенка 6–7 лет из могильника Вен-геловка (рис. 2, 3.1,3.2 ). Каких-либо иных патологических отклонений на костях ребенка обнаружено не было, за исключением минерализованных отложений на молочных зубах верхней и нижней челюсти.

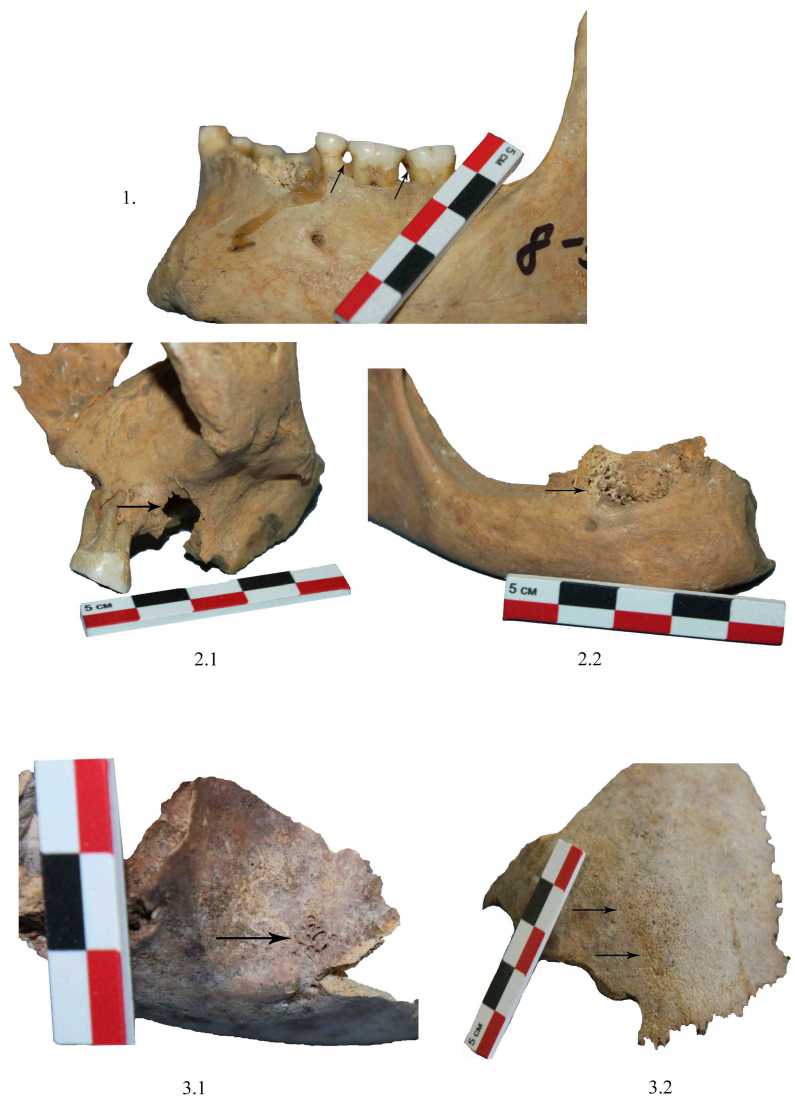

Травмы. Из 11 доступных для изучения черепных коробок взрослых индивидов на 4 были зафиксированы травматические повреждения. В двух случаях обнаружены травмы костей свода черепа (табл. 5).

Так, у мужчины из погребения 1 кургана 4 могильника Верхний Балыклей II, возраст которого 25–30 лет, на правой половине лобной кости, в 20 мм от надбровного валика, обнаружена вмятина подовальной формы. Дефект имеет застарелый характер, размером 20 на 15 мм, длинной осью ориентированный поперек стреловидного шва. Поверхность повреждения покрыта новообразованной костной тканью, без следов воспалительного процесса.

У взрослого мужчины в возрасте 25– 30 лет из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V, костяк 1 на левой теменной кости зафиксированы два заживших дефекта. Повреждение № 1 располагается в средней части теменной кости, своим углом несколько затрагивая сагиттальный шов, и длинной осью направлено также в сагиттальном направлении. Длина дефекта 37 мм, а максимальная его ширина достигала 7 мм. Форма в виде узкой линзы, края неровные, но сглаженные. Повреждение № 2 располагается на лобном краю теменной кости, перпендикулярно повреждению № 1. Структура данного дефекта напоминает вышеописанный, имея различия в длине 52 мм и ширине 5 мм (рис. 3,1.1,1.2). Края травмы неровные, но полностью покрылись новообразованной надкостницей. В обоих случаях повреждения имеют благоприятный исход, следов прободения в полость черепа не обнаружено, но наблюдаются остатки репарационного процесса. По форме и ло- кализации дефектов все они были получены, вероятно, одновременно в результате ударов сбоку тяжелым рубящим предметом. Дополнительно к вышеописанным повреждениям стоит сказать о травме носа у этого же индивида (рис. 3,2). Кости носа деформированы и несколько смещены в правую сторону. Нижний край левой носовой кости был утрачен, вероятнее всего, прижизненно. По краям слома кости наблюдается пороз. Носовая перегородка изогнута.

Еще были выявлены две травмы лицевого отдела. Так, у мужчины 35–45 лет из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V, костяк 2 обнаружена травма нижнего края носовых костей (рис. 3, 3 ). В области дефекта заметно образование костной мозоли. У мужчины 45–55 лет из погребения 9 кургана 10 могильника Эльтон наблюдается деформация носовых костей, а также S-образное искривление носовой перегородки, которое, вероятнее всего, возникло в результате фронтального удара в носовую область (рис. 3, 4 ).

Дегенеративные изменения на костях скелета. Количество доступных для исследования наборов костей посткраниального скелета в серии сарматов IV–III вв. до н.э. незначительное – 5 штук.

В двух случаях у молодых мужчин, происходящих из могильника Верхний Балыклей, погребение 4 кургана 5 и могильника Эльтон, погребение 11 кургана 10, на костях скелета патологий не обнаружено.

Три набора костей посткраниального скелета представляют собой некоторый интерес. Так, у женщины 35–40 лет из погребения 9 кургана 7 могильника Красная Деревня признаки деформирующего артроза выявлены в области правого плечевого и локтевого суставов, а также на левом локтевом и лучезапястном суставах. Наибольшие изменения фиксируются в области малого и большого бугорков правой плечевой кости, к которым прикрепляются мышцы, отвечающие за отведение руки и вращение ее во внутрь и кнаружи.

Аналогичные изменения на плечевых костях были обнаружены еще у двух индивидов. У мужчины 35–45 лет из погребения 7 кургана 10 могильника Соленое Займище III и у мужчины 30–40 лет из погребения 10 кургана 2 могильника Венгеловка.

В первом случае деформирующий артроз плечевого сустава дополняется сильными дегенеративными изменениями в области правого локтевого сустава, правого и левого коленного и левого голеностопного суставов. Мышечный рельеф на длинных костях посткраниального скелета мужчины развит крайне интенсивно, достигая третьего балла на уровне верхних конечностей и второго балла на нижних конечностях.

У мужчины из могильника Венгеловка также зафиксированы значительные изменения в области правого плечевого, локтевого, лучезапястного и крестцово-подвздошного суставов. К сожалению, левая половина длинных костей скелета не сохранилась. Но на левой тазовой кости по краям ушковидной поверхности, которая предназначена для сочленения с крестцом, наблюдаются краевые разрастания до 4 мм в длину. В отличие от мужчины из могильника Соленое Займище, в данном случае наибольшая степень развития мышечного рельефа отмечается на больших берцовых костях, в то время как места прикрепления мышц костей предплечья и плеча развиты средне.

Обсуждение и основные результаты. В результате проведенного палеопатологического исследования серии сарматов IV– III вв. до н.э. удалось установить следующее.

Анализ частот встречаемости дискретно варьирующих признаков в сравнении с серией предыдущей культуры раннего железного века и с группой сарматов II–I вв. показывает, что во всех савромато-сарматских сериях широко распространены различные аномалии черепа, зубочелюстной системы и посткраниального скелета (табл. 4). С одной стороны, это указывает на значительную изменчивость групп, с другой – на существование некого общего субстратного ядра. Для сравниваемых серий характерен практически одинаковый процент встречаемости гипо-донтии третьего моляра, а чаще всего наблюдается присутствие таких аномалий, как дополнительные косточки в швах черепа и вставные кости на месте родничков. Причем похожие показатели были получены и при сравнении серий раннесарматского, среднесарматского и позднесарматского времени как в суммарных выборках, так и при сопоставлении локальных групп [Перерва, 2005]. Все это может указывать как на возможное общее генетическое начало, которое объединяет всех сарматов между собой, так и на то, что факторы стресса, стимулирующие проявление аномалий, у кочевников раннего железного века были практически сходны по своему происхождению. В целом данное предположение вполне укладывается в гипотезу, которая была высказана еще в середине XX в. Г.Ф. Дебецем, о существовании единого сарматского ядра, которое выводилось им из андроновс-кой культуры [Дебец, 1948, с. 170–171]. О некоторой схожести антропологических типов сарматов из разных районов Волго-Уральского региона писали Т.С. Кондукторова [1956], М.С. Акимова [1968], Б.В. Фирштейн [1970], М.А. Балабанова [2000].

Анализ основных показателей половозрастной структуры исследуемой группы интерпретировать достаточно сложно из-за малочисленности группы, даже при условии сравнения с серией савроматской культуры Нижнего Поволжья, которая также малочисленна.

Тем не менее следует сделать предположение, что первоначально заселение Волгоградского Заволжья в IV–III вв. происходило путем прихода в основном мужской части населения. Начиная со II в. до н.э., вероятно, происходит массовая миграция, которая распространяется и на территорию Волго-донского междуречья. Именно в это время археологами и антропологами отмечается увеличение числа погребений и появление курганов кладбищ, которые характерны для сарматов II–I вв. до н.э. В отличие от савроматов и сарматов IV–III вв. до н.э., для кочевников раннесарматского времени второго этапа характерно близкое к естественному соотношение между мужчинами и женщинами, высокие показатели детской смертности, незначительные различия в показателях продолжительности жизни между мужчинами и женщинами (табл. 3).

Волна мигрантов IV–III вв. н.э., характеризующаяся по данным палеодемографии высоким уровнем дожития, низкой частотой встречаемости детей в захоронениях и превалированием в них мужчин, по мнению В.М. Клепикова, как раз пришлась на Заволжский регион, вероятнее всего, не получила серьезного сопротивления со стороны местного – автохтонного – населения, или же эти территории были свободны [Клепиков, 2002, с. 133–137].

Анализ встречаемости патологических отклонений на костных останках сарматов IV– III вв. до н.э. дает возможность оценить группу как выборку индивидов с хорошим уровнем адаптации к воздействию негативных факторов окружающей среды. Скорее всего, данное обстоятельство связано с тем, что ранние кочевники, мигрирующие на территорию Поволжья, уходили с территории, которая по своим экологическим и климатическим характеристикам была схожа и не требовала от населения изменений в хозяйственном укладе и образе жизни.

Диета сарматов первого этапа развития раннесарматской культуры базировалась на мясных и молочных продуктах, и, вероятнее всего, была идентичной рациону практически всех кочевников раннего железного века Нижнего Поволжья. Это подтверждается специфическим комплексом патологий зубочелюстной системы, который характеризуется отсутствием кариеса, низкой частотой встречаемости абсцессов, в сочетании с массовым распространением зубного камня, пародонтоза и как следствие прижизненной утратой зубов. В рацион сарматов IV–III вв. могли входить твердые или вязкие продукты, которые приводили к распространению сколов и ранней патологической стертости эмали, а также к развитию дегенеративных изменений в области нижнечелюстного сустава.

Несмотря на достаточно благоприятный фон, выявленный при анализе распространения заболеваний зубочелюстной системы, у ранних сарматов первого этапа, как и у других кочевников железного века, присутствуют маркеры, указывающие на то, что они подвергались воздействию стрессов, особенно в детском возрасте. Поротический гиперостоз у ребенка из могильника Венгеловка и линии эмалевой недостаточности у половозрелого населения доказывают это. Причинами их появления могут быть периоды голода, которые характерны для кочевников, а также стресс, связанный с переходом от грудного вскармливания к постоянной пище, нехватка специфических микроэлементов в организме из-за особенностей диеты, или лихорадочные явления, вызванные детскими болезнями. Кроме этого, следует обратить внимание и на то обстоятельство, что у трех индивидов в возрасте от 35 до 55 лет зафиксированы следы разреженности костной ткани в виде пороза, локализованные в области альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти. Данные признаки, которые в серии раннесарматского времени II–I вв. выявлены в основном у неполовозрелых индивидов или у молодых людей до 25 лет, могут быть следствием витаминной недостаточности.

Характерной чертой сарматов IV–III вв. до н.э. является отсутствие признаков воспалительных процессов, указывая на незначительную плотность мигрирующих в заволжские степи кочевых групп, что в свою очередь отразилось на слабом распространении различного рода инфекционных специфических заболеваний.

Характер распространения маркеров холодового стресса, травм и дегенеративных заболеваний суставов демонстрирует незначительные отличия от серий савромато-сармат-ского времени с территории Нижнего Поволжья. Также как и у савроматов и сарматов II–I вв. до н.э., у кочевников IV–III вв. до н.э. наиболее активным населением являлись мужчины, у которых встречаются боевые ранения и доминируют признаки васкулярной реакции (табл. 6).

Более высокие частоты встречаемости травм и признаков воздействия низких температур у сарматов раннего этапа по сравнению с поздним могут быть следствием сложной внутриполитической обстановки, спровоцированной непростой экологической ситуацией, которая характеризуется резкой континентальностью и аридизацией климата в данное время.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-09-00471 «Палеоантропология древнего и средневекового населения Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект)».

The research was supported by RFBR grant “Paleoanthropology of the ancient and medieval population of the Lower Volga River region (paleopathological aspect)”, no. 19-09-00471.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Таблица 1. Материал исследования

Table 1. Research material

|

№ п/п |

Могильник |

Курган, погребение |

Сохранность |

Пол |

Возраст |

|

|

череп |

посткраниальный скелет |

|||||

|

1 |

Венгеловка, 1982 |

Кург. 2, погр. 10, костяк 1 |

1 |

Ребенок |

6–7 лет |

|

|

2 |

Венгеловка, 1982 |

Кург. 2, погр. 10, костяк 2 |

1 |

М |

30–35 |

|

|

3 |

Верхний Балыклей, 1979 |

Кург. 5, погр. 4 |

1 |

1 |

М |

30–35 |

|

4 |

Верхний Балыклей, 1979 |

Кург. 4, погр. 1 |

1 |

М |

25–30 |

|

|

5 |

Верхний Балыклей, 1979 |

Кург. 4, погр. 2 |

1 |

М |

20 |

|

|

6 |

Красная Деревня |

Кург. 7, погр. 9 |

1 |

Ж |

35–40 |

|

|

7 |

Лятошинка, 1990 |

Кург. 1, погр. 1 |

1 |

Ж |

35–40 |

|

|

8 |

Лятошинка, 1990 |

Кург. 1, погр. 6 |

1 |

Ж |

35–40 |

|

|

9 |

Лятошинка, 1990 |

Кург. 1, погр. 4 |

1 |

М |

45–50 |

|

|

10 |

Маляевка V, 1998 |

Кург. 7, погр. 5, костяк 2 |

1 |

М |

50–55 |

|

|

11 |

Маляевка V, 1998 |

Кург. 7, погр. 5, костяк 1 |

1 |

М |

25–27 |

|

|

12 |

Соленое займище, 1987 |

Кург. 10, погр. 7 |

1 |

М |

35–45 |

|

|

13 |

Эльтон, 1983 |

Кург. 10, погр. 8 |

1 |

Ж |

45–55 |

|

|

14 |

Эльтон, 1983 |

Кург. 10, погр. 1 |

1 |

М |

25–35 |

|

|

15 |

Эльтон, 1983 |

Кург. 10, погр. 9 |

1 |

М |

45–55 |

|

|

16 |

Эльтон, 1983 |

Кург. 10, погр. 11 |

1 |

М |

20–25 |

|

Таблица 2. Половозрастные особенности исследуемой серии ранних сарматов IV– III вв. до н.э.

Table 2. Sex and age characteristics of the studied series of early sarmatians of the 4th – 3rd centuries BC

|

Возраст |

Ранние сарматы IV–III вв. до н.э. |

|||

|

a /11 |

9 /4 |

Взрослые (пол не определен)/– |

S/16 |

|

|

Новорожденные |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2–12 месяцев |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2–4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

5–9 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

10–14 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

15–19 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

20–24 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

25–29 |

2 |

0 |

0 |

2 |

|

30–34 |

4 |

0 |

0 |

4 |

|

35–39 |

0 |

3 |

0 |

3 |

|

40–44 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

45–49 |

1 |

0 |

1 |

|

|

50+ |

2 |

1 |

0 |

3 |

|

Средний возраст смерти (А) |

36,6 |

41,3 |

35,9 |

|

|

37,8 |

||||

|

Процент индивидов данного пола (PSR) |

73,3 |

26,7 |

||

|

C50+ |

18,2 |

25 |

18,8 |

|

|

Процент детской смертности (PCD) |

6,3 |

|||

Таблица 3. Некоторые основные половозрастные показатели савромато-сарматских серий с территории Нижнего Поволжья

Table 3. Some of the main sex and age indicators of the Sauromato-Sarmatian series from the territory of the Lower Volga region

|

Серии/Значения |

NR |

PCD |

A |

AA |

C50+ |

AAm |

AAf |

PSR |

|

Савроматы VI–V вв. до н.э. |

20 |

15 |

29.3 |

33.4 |

0 |

31.5 |

47.5 |

88.2–11.8 |

|

Сарматы IV–III вв. до н.э. |

16 |

6.3 |

35.9 |

37.8 |

18.8 |

36.6 |

41.3 |

73.3–26.7 |

|

Сарматы III–I вв. до н.э. |

232 |

25 |

29.1 |

36.8 |

11.2 |

37.7 |

35.6 |

57.3–42.7 |

Примечание. NR – численность выборки; PCD – процент детской смертности; A – средний возраст смерти с учетом детей; AA – средний возраст смерти взрослых индивидов; C50+ – процент индивидов старше 50 лет; AAm – средний возраст смерти мужчин; AAf – средний возраст смерти женщин; PSR – процент по полу.

Таблица 4. Частоты встречаемости дискретно-варьирующих признаков на черепе и костях посткраниального скелета в савромато-сарматских сериях Нижнего Поволжья

Table 4. Frequencies of occurrence of discrete-varying characters on the skull and bones of the postcranial skeleton in the Sauromat-Sarmatian series of the Lower Volga region

|

Дискретные признаки |

Взрослые, VI–V вв. до н.э. |

Взрослые, IV–III вв. до н.э. |

Взрослые, III–I вв. до н.э. |

|

N, % |

|||

|

s |

15/5 |

11/5 |

139/112 |

|

Диастемы |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

13 (9 %) |

|

Краудинг |

0 (0 %) |

2 (17 %) |

8 (6 %) |

|

Гиподонтия 3 моляра |

2 (13 %) |

2 (17 %) |

24 (17 %) |

|

Метопический шов |

0 (0 %) |

1 (8 %) |

14 (10 %) |

|

Остеомы |

1 (7 %) |

2 (17 %) |

18 (13 %) |

|

Шовные кости |

4 (27 %) |

5 (42 %) |

31 (22 %) |

|

Родничковые кости |

2 (13 %) |

3 (25 %) |

18 (13 %) |

|

Пальцевидные вдавления |

9 (60 %) |

1 (8 %) |

40 (29 %) |

|

Межмыщелковые отверстия |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

9 (8 %) |

Таблица 5. Частоты встречаемости патологических отклонений и маркеров стресса у населения из подкурганных захоронений ранних сарматов IV–III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья

Table 5. Frequencies of pathological deviations and stress markers in the population from the burials of the early Sarmatians under the Kurgan of the 4th – 3rd centuries BC from the territory of the Lower Volga region

|

Признаки |

Взрослые |

Дети |

Мужчины |

Женщины |

Adultus |

Maturus |

|

N, % |

N, % |

N, % |

N, % |

N, % |

N, % |

|

|

s |

11/5 |

1 |

8/4 |

3/1 |

5/3 |

6/2 |

|

Деформация черепа |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Интерпроксимальные желобки |

1 (9 %) |

0 (0 %) |

1 (13 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

1 (17 %) |

|

Кариес |

0 (0 %) |

0 (%) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Абсцесс |

2 (17 %) |

0 (%) |

0 (0 %) |

1 (33 %) |

0 (0 %) |

1 (17 %) |

|

Зубной камень |

11 (100 %) |

1 (100 %) |

8 (100 %) |

3 (100 %) |

5 (100 %) |

6 (100 %) |

|

Эмалевая гипоплазия |

5 (45 %) |

0 (0 %) |

5 (63 %) |

0 (0 %) |

3 (60 %) |

2 (33 %) |

|

Прижизненная утрата зубов |

4 (36 %) |

0 (0 %) |

3 (38 %) |

1 (33 %) |

1 (20 %) |

3 (50 %) |

|

Пародонтоз |

10 (91 %) |

0 (0 %) |

7 (88 %) |

3 (100 %) |

4 (80 %) |

6 (100 %) |

|

Сколы эмали |

4 (36 %) |

0 (0 %) |

4 (50 %) |

0 (%) |

3 (60 %) |

1 (17 %) |

|

Патологическая стертость зубов |

9 (81,8 %) |

0 (0 %) |

6 (75 %) |

3 (100 %) |

3 (60 %) |

6 (100 %) |

|

Дегенеративные изменения нижнечелюстного сустава |

7 (64 %) |

0 (0 %) |

5 (63 %) |

2 (67 %) |

4 (80 %) |

4 (67 %) |

|

Васкулярная реакция костной ткани |

10 (91 %) |

0 (0 %) |

8 (100 %) |

2 (67 %) |

5 (100 %) |

5 (83 %) |

|

Поротический гиперостоз орбит (Cribra orbitalia) |

0 (%) |

1 (100 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Поротический гиперостоз костей свода черепа |

0 (0 %) |

1 (100 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Пороз костей свода и лицевого отдела черепа |

3 (27 %) |

0 (0 %) |

2 (25 %) |

1 (33 %) |

0 (0 %) |

3 (50 %) |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Воспалительные процессы на черепной коробке |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Воспалительные процессы (посткран) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

|

Артрозы (посткран) |

3 (60 %) |

0 (0 %) |

2 (50 %) |

1 (100 %) |

3 (33 %) |

2 (100 %) |

|

Травмы костей свода черепа |

2 (18 %) |

0 (0 %) |

2 (25 %) |

0 (0 %) |

2 (40 %) |

0 (0 %) |

|

Травмы лицевого отдела черепа |

3 (27 %) |

0 (0 %) |

3 (38 %) |

0 (0 %) |

1 (20 %) |

2 (33 %) |

|

Травмы костей посткраниального скелета |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

Таблица 6. Сопоставление встречаемости патологических отклонений и маркеров стресса в савромато-сарматских сериях Нижнего Поволжья

Table 6. Comparison of the incidence of pathological abnormalities and stress markers in the

Sauromat-Sarmatian series of the Lower Volga region

|

Признаки |

Взрослые, VI–V вв. до н.э. |

Взрослые, IV–III вв. до н.э. |

Взрослые, III–I вв. до н.э. |

|

N, % |

|||

|

s |

17/15/5 * |

16/11/5 |

174/139/112 |

|

Деформация черепа |

3 (20 %) |

0 (0 %) |

3 (2 %) |

|

Интерпроксимальные желобки |

2 (13 %) |

1 (9 %) |

9 (6,5 %) |

|

Кариес |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

8 (5,8 %) |

|

Абсцесс |

2 (13 %) |

2 (17 %) |

32 (23 %) |

|

Зубной камень |

14 (93 %) |

11 (100 %) |

130 (94 %) |

|

Эмалевая гипоплазия |

5 (33 %) |

5 (45 %) |

68 (49 %) |

|

Прижизненная утрата зубов |

4 (27 %) |

4 (36 %) |

48 (35 %) |

|

Пародонтоз |

9 (60 %) |

10 (91 %) |

89 (64 %) |

|

Сколы эмали |

6 (40 %) |

4 (36 %) |

32 (23 %) |

|

Патологическая стертость зубов |

5 (33 %) |

9 (81,8 %) |

70 (50,4 %) |

|

Дегенеративные изменения нижнечелюстного сустава |

3 (20 %) |

7 (64 %) |

74 (53 %) |

|

Васкулярная реакция костной ткани |

13 (87 %) |

10 (91 %) |

88 (63 %) |

|

Поротический гиперостоз орбит (Cribra orbitalia) |

0 (0 %) |

0 (%) |

28 (20 %) |

|

Поротический гиперостоз костей свода черепа |

1 (7 %) |

0 (0 %) |

10 (7 %) |

|

Пороз костей свода и лицевого отдела черепа |

0 (0 %) |

3 (27 %) |

16 (12 %) |

|

Внутренний лобный гиперостоз |

1 (7 %) |

0 (0 %) |

12 (8,6 %) |

|

Пальцевидные вдавления |

9 (60 %) |

0 (0 %) |

40 (29 %) |

|

Воспалительные процессы на черепной коробке |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

13 (9 %) |

|

Травматизм |

5 (29,4 %) |

4 (25 %) |

24 (13,8) |

|

Воспалительные процессы на костях посткраниального скелета |

0 (0 %) |

0 (0 %) |

13 (9,4 %) |

|

Артроз |

4 (80 %) |

3 (60 %) |

60 (54 %) |

Примечание. * Первая цифра – всего индивидов (при учете травматизма), вторая – количество исследованных черепов, третья – количество посткраниальных скелетов.

Рис. 1. Карта-схема расположения могильников, из которых происходят палеоантропологические материалы раннесарматского времени IV–III вв. до н.э. Fig. 1. Map-diagram of the location of the cemeteries from which the paleoanthropological materials of the Early Sarmatian period of the 4th – 3rd centuries BC come

Рис. 2. Непреднамеренные изменения на зубах и некоторые патологические отклонения на костных останках ранних сарматов IV–III вв. до н.э.:

1 – Интерпроксимальные желобки у мужчины 50–55 лет из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V;

2.1 – признаки развития абсцесса правой верхнечелюстной кости женщины из погребения 8 кургана 10 могильника Эльтон; 2.2 – признаки острого воспалительного процесса на нижней челюсти женщины из погребения 8 кургана 10 могильника Эльтон; 3.1 – следы поротического гиперостоза орбиты (cribra orbitalia) у ребенка 6–7 лет из могильника Венгеловка; 3.2 – следы поротического гиперостоза теменной кости у ребенка 6–7 лет из могильника Венгеловка

Fig. 2. Unintentional changes in the teeth and some pathological abnormalities in the bone remains of the early Sarmatians of the 4th – 3rd centuries BC:

1 – Interproximal grooves in a 50–55-year-old man from burial 5, kurgan 7, Malyaevka V;

2.1 – signs of the development of an abscess of the right maxillary bone of a woman from burial 8, kurgan 10 of the Elton cemetery; 2.2 – signs of an acute inflammatory process in the lower jaw of a woman from burial 8, kurgan 10 of the Elton cemetery; 3.1 – traces of porotic hyperostosis of the orbit (cribra orbitalia) in a 6–7 year old child from the Vengelovka; 3.2 – traces of porotic hyperostosis of the parietal bone in a 6–7 year old child from the Vengelovka

Рис. 3. Травматические повреждения на черепных коробках сарматов IV–III вв. до н.э.:

-

1 . 1 – следы от зажившего ранения теменных костей мужчины 25–30 лет из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V, костяк 1; 1.2 – следы от зажившего ранения на лобном краю левой теменной кости мужчины из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V, костяк 1; 2 – травма носа у мужчины из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V, костяк 1; 3 – травма носа у мужчины 35–45 лет из погребения 5 кургана 7 могильника Маляевка V, костяк 2; 4 – травма носа у мужчины 45–55 лет из погребения 9 кургана 10 могильника Эльтон

Fig. 3. Traumatic injuries on the skulls of the Sarmatians of the 4th – 3rd centuries BC:

1.1 – traces of a healed wound of the parietal bones of a 25–30 year old man from burial 5, kurgan 7, skeleton 1, Malyaevka V; 1.2 – trace of a healed wound on the frontal edge of the left parietal bone of a man from burial 5, kurgan 7, skeleton 1, Malyaevka V; 2 – trauma to the nose of a man from burial 5, kurgan 7, skeleton 1, Malyaevka V; 3 – injury to the nose of a 35–45-year-old man from burial 5, skeleton 2, kurgan 7, Malyaevka V; 4 – injury to the nose of a 45–55 year old man from burial 9, kurgan 10 of the Elton cemetery

Список литературы Ранние сарматы IV-III вв. до н.э. с территории Нижнего Поволжья по данным палеопатологии

- Акимова М. С., 1968. Антропология Древнего населения Приуралья. М. : Наука. 120 с.

- Балабанова М. А., 1999. Антропология сарматских погребальных памятников Нижнего Поволжья IV–III вв. до н.э. // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 2. С. 54–72.

- Балабанова М. А., 2000. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний железный век. М. : Наука. 133 с.

- Богатенков Д. В., Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2008. Реконструкции демографических процессов в прикаспийском Дагестане эпохи бронзы (по материалам раскопок археологического комплекса Великент в 1995–1998 гг.) // OPUS : Междисциплинарные исследования в археологии. № 6. С. 196–213.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население (палеопатологические исследования). М. : ИА РАН. 189 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биореологических реконструкциях // Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М. : Старый Сад. С. 87–147.

- Дебец Г. Ф., 1948. Палеоантропология СССР. Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Т. 4. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. 392 с.

- Демкин В. А., Борисов А. В., Демкина Т. С., Хомутова Т. Э., Золотарева Б. Н., Каширская Н. Н., Удальцов С. Н.,

- Ельцов М. В., 2010. Волго-Донские степи в древности и средневековье. Пущино : SYNCHROBOOK. 120 с.

- Демкин В. А., Борисов А. В., Ельцов М. В., Демкина Т. С., Хомутова Т. Э., Каширская Н. Н., Удальцов С. Н.,

- Золотарева Б. Н., 2011. Палеоэкология нижневолжских степей в эпоху раннего железа // Труды III (XIX) всероссийского археологического съезда. Т. II. СПб. ; М. ; В. Новгород : Новгородский технопарк. С. 373–374.

- Демкин В. А., Скрипкин А. С., Ельцов М. В., Золотарева Б. Н., Демкина Т. С., Хомутова Т. Э., Кузнецова Т. В., Удальцов С. Н., Каширская Н. Н., Плеханова Л. Н., 2012. Природная среда Волго-Уральских степей в савромато-сарматскую эпоху (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). Пущино : Изд-во ИФХиБПП РАН. 215 с.

- Железчиков Б. Ф., 1997. Анализ сарматских погребальных памятников IV–III вв. до н.э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. II. Раннесарматская культура (IV–I вв. до н.э.). М. : ИА РАН. С. 46–128.

- Клепиков В. М., 2002. Сарматы Нижнего Поволжья в IV–III вв. до н.э. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 216 с.

- Клепиков В. М., 2007. Формирование раннесарматской культуры в Нижнем Поволжье // Региональные особенности раннесарматской культуры. Материалы Семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 37–58.

- Кондукторова Т. С., 1956. Материалы по палеоантропологии Украины. Палеоантропологический материал сарматского времени // Антропологический сборник. № 1. Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Т. 33. М. : Изд-во АН СССР. С. 166–203.

- Мовсесян А. А., Мамонова Н. Н., Рычков Ю. Г., 1975. Программа и методика исследования аномалий черепа // Вестник антропологии. Вып. 51. С. 127–150.

- Мошкова М. Г., 1974. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М. : Наука. 52 с.

- Перерва Е. В., 2005. Население сарматской эпохи по антропологическим материалам из могильников Нижнего Поволжья и Нижнего Дона : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М. 25 c.

- Ростовцев М. И., 1918. Эллинство и иранство на юге России. Петроград : Огни. 190 с.

- Сергацков И. В., 2000. О конечной дате раннесарматской культуры // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. С. 113–122.

- Скрипкин А. С., 1997. Этюды по истории и культуре сарматов. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 103 с.

- Скрипкин А. С., Клепиков В. М., 2004. Хронология раннесарматской культуры Нижнего Поволжья // Сарматские культуры Евразии: проблемы региональной хронологии : докл. к 5-й Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Краснодар. С. 95–106.

- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 293 с.

- Смирнов К. Ф., 1974. Сарматы Нижнего Поволжья и междуречья Волги и Дона в IV в. до н.э. – II в. до н.э. (историко-археологический очерк) // Советская археология. № 3. С. 33–45.

- Фирштейн Б. В., 1970. Сарматы Нижнего Поволжья в антропологическом освещении // Тот Т. А., Фирштейн Б. В. Антропологические данные к вопросу о великом переселении народов. Авары и сарматы. Л. : Наука. 201 с.

- Яблонский Л. Т., 2000. Антропологические аспекты формирования раннесарматской культуры // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология : материалы IV Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Вып. 1. Самара : Изд-во СНЦ РАН. С. 29–40.

- Brothwell D. R., 1972. Digging up Bones. London : Trustees of British Museum. 316 p.

- Finnegan M., 1978. Non-Metric Variation of the Infracranial Skeleton // Journal of Anatomy. Vol. 125, iss. 1. P. 23–37.