Ранние стремена из Забайкалья: к вопросу о связях хори-монголов (сяньби) и корейцев

Автор: Дашибалов Б.Б.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология северной и центральной Азии

Статья в выпуске: 3-2 т.5, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14736780

IDR: 14736780 | УДК: 930.26

Текст статьи Ранние стремена из Забайкалья: к вопросу о связях хори-монголов (сяньби) и корейцев

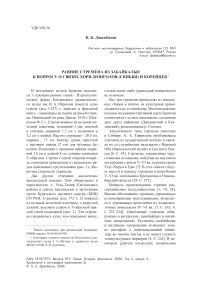

В коллекциях музеев Бурятии находится 3 стремени ранних типов 1. В археологическом фонде Кяхтинского краеведческого музея им. В. А. Обручева имеется одно стремя (кол. 3 427) с записью в фондовой книге – «выпаханы на пашне казачьей станицы Никольской на реке Джиде 1910 г. Шелкунов Ф. Г.». Стремя кованое из цельной железной пластины, толщиной 3 мм, плоской в сечении, шириной 1,5 см у подножки и 3,2 см у шейки. Высота стремени – 20,5 см, ширина – 15 см. Контур дужек округлый с высоким ушком (7 см) для путлища без шейки. Подножка с прямыми краями шириной 1,6 см и длиной 8 см, сечение подножки Т-образное. Стремя с одной стороны покрыто сплошным орнаментом из нескольких рядов вдавленных треугольников (рис. 1), оборотная сторона не украшена.

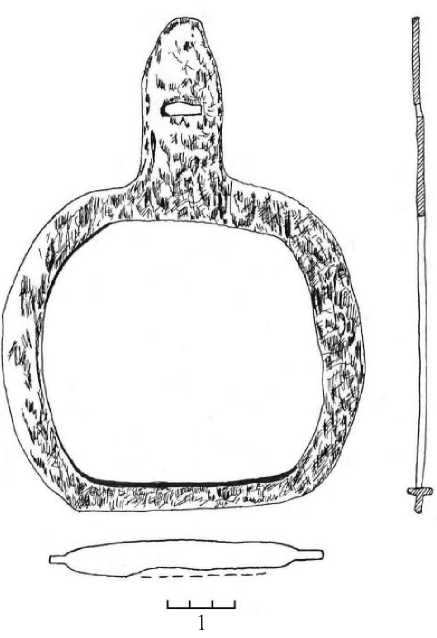

Два других стремени аналогичны предыдущей находке. Они обнаружены в окрестностях с. Усть-Тамир Кяхтинского района и сейчас выставлены в экспозиции музея Бурятского научного центра (БНЦ) СО РАН. Стремена (кол. 172-1, 2) кованые из цельной железной пластины, с округлой дужкой, высоким ушком и Т-образной прямой узкой подножкой (рис. 2). Эти стремена сохранились хуже, чем описанное выше,

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-06-80192).

следов каких-либо украшений поверхности не отмечено.

Все три стремени происходят из подъемных сборов и потому их культурная принадлежность не установлена. Местоположение находок на административной карте Бурятии соотносится с ее юго-западными, соседними друг другу районами (Джидинский и Кяхтинский), разделенными р. Селенга.

Аналогичного типа стремена известны в Сибири. А. А. Гаврилова опубликовала стремена из кудыргинской могилы и связала их со случайными находками с Верхней Оби (Барнаульский музей) и Среднего Енисея [6. С. 34]. Стремена, украшенные треугольными штампами, найдены во впускном погребении с конем V–VI вв. кургана-храма Улуг-Хорум в Туве [7]. В этот список следует внести и находку стремени в погребении V–VI вв. могильника Крохалевка в Новосибирской области [28. С. 271].

Вопросы происхождения стремян рассматривались исследователями [1; 18; 24]. Вполне обоснованно стремена, украшенные штампованными треугольниками, возводятся к деревянным прототипам из дальневосточных комплексов IV–VI вв. [7. С. 163; 4. С. 222–224]. Однотипные стремена обнаружены в когуреских, сяньбийских и китайских захоронениях. Различить сяньбийские и китайские захоронения позволяют только эпитафии, а сопровождающий инвентарь во многом близок и не может служить этнокультурным маркером [4. С. 224]. В некоторых работах когуреские захоронения

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3:

Археология и этнография (приложение 2)

предлагается рассматривать как тунгусские [34]. Проблема этнической интерпретации погребальных комплексов IV–V вв. Южной Маньчжурии осложнена тем, что этот регион с глубокой древности был контактной зоной, где постоянно взаимодействовали предки монголов, тунгусов и корейцев [25. С. 66, 104, 166; 10].

А. П. Окладников выявил бурхотуйскую культуру Восточного Забайкалья и соотнес ее с сяньби [20]. Надо отметить большую работу забайкальских археологов, исследовавших эту культуру и сопоставивших ее с ши-вэйским кругом монгольских и тунгусских племен [16. С. 62–65; 17. С. 16–25].

Наши исследования курумчинской культуры Прибайкалья позволили говорить о ее теснейшей связи с дальневосточными археологическими комплексами [11]. Отметим стилистическую близость курумчинских петроглифов к росписям когуреских гробниц. Важно, что ряд находок курумчинской и бурхотуйской культур находят прямые аналогии в древностях Кореи.

Г. Н. Румянцевым было высказано предположение о связи курумчинской культуры с хори-монголами. Он, решая проблемы происхождения хоринских (хори) бурят, пришел к выводу, что этот этноним больше всего имеет сходство с такими именами, как куры-кан, гулигань, фури, кури. Он считал, что наименование «хор» было общим для древних протомонгольских племен [23. С. 128]. Отметив схожесть названий хори (хоринцы) и корейцы, рассмотрим некоторые материалы показывающие, что это не случайное созвучие [32. С. 48, 50–56, 211, 212].

В генеалогических и исторических легендах бурят сохранились, очевидно, уходящие в древность, воспоминания о связях с корейцами. Приведем одно из них. Некогда в Монголии жил Хун-Тайжи хан. У него было четыре сына: от Барга-батора произошли якуты, от Шоно-батора – корейцы, от Сэрэн-Галдана – Булгад, от Хореодой уб-гуна – племена хори и шарайд [23. С. 173]. По этой легенде получается, что буряты и корейцы имеют общего отца-прародителя. О корейцах упоминается и в повествовании о Бальжин хатан – жена Бубэй бэйлэ была дочерью Гулин хана – корейского хана [Там же. С. 183]. Следует отметить, что в легенде Бубэй бэйлэ часто называют солонгутским князем. Буряты под именем солонгуты по-

Рис. 1 (фото). Стремя (сторона с орнаментом) из Кяхтинского музея (железо)

Рис. 2. Стремя из Музея БНЦ СО РАН (железо)

нимают народ, близкий к корейцам и маньч-журам[2. С. 155]. В повести о Бальжан хатан корейцы упоминаются уже не как близкие родственники, подобно первой легенде, но тем не менее входят в общий круг взаимосвязанных этносов. Добавим к этому, что средневековые монголы включали корейцев в число родственных народов.

По одному из мифов, связанному с предком корейцев Тонмене, которого выбросили в свиной хлев, свиньи согрели его своим дыханием? и он не умер [14. С. 109]. Интересно, что в бурятском фольклоре также имеются смутные воспоминания о свинье как о культовом животном или даже первопредке. В рукописи Михаила Татаринова «Описание о братских татарах…» о бурятах говорится «и вскормлены оные боровом» [21. С. 12]. Сегодня же в бурятском историческом сознании упоминание о свинье совсем вытеснено, так как оно не могло увязаться с реальной скотоводческой жизнью бурят. Тем не менее фольклор, данные языка и археологии убедительно свидетельствует в пользу того, что монгольские предки бурят знали домашнюю свинью [12]. Сближают бурят и корейцев и другие легенды о первопредках.

У хори-бурят есть ритуальное призывание: «Происхождение наше от птицы-лебедя, священное наше дерево – береза, старшая наша сестра Алун-Гуа». С лебедем у бурят связано много преданий генеалогического характера. Надо отметить, что сходные предания отмечены у маньчжуров восточнее горы Чанбоншань [23. С. 157]. Тангун – первооснователь древнего корейского государства, носит название «Государь князь черной березы», так как его отцом было земное божество – отец Тансусин (дух черной березы). А о матери Тангуна (Чумона) в «Вэйшу» записано: «Мать Чумона – дочь Речного Божества – была спрятана пуеским правителем в комнате. Солнечные лучи освещали ее. Она пыталась укрыться, но солнечные лучи настигали ее. От этого она зачала». Аналогичный текст имеется у Ким Бусика в «Самгуг саги» [14. С. 105]. Напомним, что прародительница хори-бурят Алан-Гуа также зачала от солнечного луча. Надо сказать, что предания, связанные с почитанием лебедя, березы и солнечного луча, имеют широкое распространение, и их можно выявить не только у бурят и корейцев. Свинья как тотемное животное характерна для более узкого круга на- родов, и сакральность свиньи у бурят и корейцев, разумеется, требует объяснения.

Р. Ш. Джарылгасиновой показано наличие двух этнокультурных комплексов в этногенезе корейцев – северного и южного. Северный компонент увязывается с «алтайскими» группами. В достаточно широком понимании «алтайского» компонента большая роль отводится монголам [Там же. С. 108–114]. Некоторую ясность в конкретизацию монгольских составляющих корейского этногенеза вносят исследования по этнонимам и топонимам древней Кореи. Большой интерес вызывает в данном случае все, что связано с Кори – страной, по имени которой названа Корея. Ряд исследователей, выявляя этимологию слова Корё (гурё), в частности Сиратори, Мисина, Джевон, Гимун, отмечают близость к слову «куру» – город, и к древнему корню «кор» – пещера, укрытие, крепость. Семантика этих слов сопоставима и с монгольским языком. На монгольском языке «хурээ» – ограда, стан, лагерь, круг [31. С. 578].

По легендам основатель корейского государства Пуе – Тонмен, происходил из северной страны кочевников Кори (Гаоли). Ученые То Юхо и Хон Гимун название Ко-гуре, особенно в варианте Коре, увязывают со страной Кори. Из этого мифического государства вели происхождение предки народов пуе и когуре [13]. По мнению Кан Инсука и Ли Джирина, государство Пуе (в частности, Северное Пуе) находилось в верховьях реки Ляохе и в разных источниках называлось по-разному, в том числе и Коригуг. Во второй половине I тыс. до н. э. там обитали дунху [3. С. 48]. Ли Кан считает, что в создании Когуре участвовали выходцы из Северного Пуе – народы группы дунху. Китайские исследователи также поддерживают версию, что население Пуе (Фуюй) могло быть монголами [26. С. 81]. Весь имеющийся материал позволяет говорить о большой близости исторических судеб монголов-дунху и древних корейцев; вместе с тем отметим и лингвистическую связь слов «дунху» и «Кори».

Этноним «дунху» означает «восточные ху». Тибетский ученый Минчжул хутухта, полагал, что «ху» есть испорченное китайцами тибетское слово «хор». С этим был согласен и один из основателей российского китаеведения В. П. Васильев. Он указывал, что «ху», это есть «хор» – название, издав- на служившее в Китае для обозначения монгольских племен [8. С. 91, 144]. Ю. Н. Рерих по этому поводу писал: «Тибетское племенное название хор – не что иное, как тибетская транскрипция китайского ху – названия, которым обозначались центрально-азиатские племена иранского и тюрко-монгольского корней» [22. С. 89]. Г. Н. Румянцев также поддержал эти соображения: «Весьма вероятно, что хор – множественное число от хо- или ху-. Тогда китайское наименование предков сяньбийцев – дун-ху “северные варвары”, может быть истолковано и как “северные хоры”» [23. С. 127].

Время IV–V вв. у исследователей получило название «восточно-азиатского переселения народов». Сложный период в истории дальневосточных народов и события этого времени повлияли и на более отдаленные регионы. Чрезвычайно важно, что в этих провинциях сяньбийского расселения некоторые элементы культуры, в частности этнонимы, связанные с сяньби, сохранились и до настоящего времени. Уточним, что самоназвание сяньби нам не известно. Не исключено, что одним из имен могло быть имя хори. Об этом говорит сохранение его у монголов Куку-нора (хори-тогоны или туюхуни), которые откочевали в предгорья Тибета как раз в это бурное время [27. С. 47, 216, 393]. Имя также сохранилось до сего дня в названии одного из бурятских племен – хори-буряты. До недавнего времени оно было известно и у якутов. Одним из составных элементов якутов являлись хоро, хоролоры; по якутским преданиям, они имели родину на далеком теплом юге и связаны были с киданями [19. С. 379]. А кидании, как известно, входят в круг народов дунху.

Археологические памятники сяньби (еще раз подчеркнем, что значительная часть сяньби называла себя хори) связываются с разными культурами. Это вполне понятно, так как попав в разные географические условия древние хори приспособились к ландшафтам монгольских степей и предгорий Тибета, восточно-сибирской тайги и амурских долин.

Во Внутренней Монголии и Южной Маньчжурии с сяньби связывают, в частности, могильники Ваньгун, Чжалайнор, Лаохэшэнь [33]. Именно на этих памятниках были выявлены серьги сложной формы с подвесками [Там же. С. 112]. Аналогичная серьга получена при раскопках могильника Цаган-Хушун II на Северном Байкале [29]. Типологически сопоставимая серьга известна и в японских материалах. Дж. Киддер указывает на ее сходство с корейскими серьгами [15. С. 235]. В сяньбийских древностях Дунбэя известны и серьги со щитками [33. С. 112], также характерные для курумчинс-кой культуры[9. С. 133].

Очевидно, что все эти и аналогичные им изделия, этнонимы и топонимы (отметим, что и в бассейне Амура есть р. Хор) маркируют движение хори монголов (сяньби) на север – к Байкалу и Лене, а также на восток – на Корейский полуостров и Японские острова. Следовательно, древние элементы культуры дунху сохранились далеко от своих истоков. Возможно, и ранние стремена восточно-азиатского происхождения, найденные в Бурятии, также имеют отношение к этим миграциям.

Материал поступил в редколлегию 12.10.2006