Ранний этап среднего палеолита Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-1)

Автор: Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследований среднепалеолитического комплекса стоянки Дарвагчай-Залив-1, материалы которого являются очень важными для понимания развития данного культурно-хронологического этапа на территории Северо-Восточного Кавказа. Центральное место отведено описанию и анализу коллекции каменных артефактов, а также их сопоставлению с индустриями близких по возрасту памятников Дагестана и Кавказа. Обнаруженные археологические материалы залегали в горизонте палеопочвы (слой 3). Анализ планиграфии и стратиграфии показал, что артефакты претерпели минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Каменный инвентарь характеризуется леваллуазской техникой расщепления и типичным среднепалеолитическим орудийным набором. Наличие нескольких кострищ без следов конструкций в совокупности с рассеянностью археологического материала на широкой площади свидетельствуют о многократном кратковременном посещении древним человеком территорий стоянки. Хронологически время его существования на данной территории определено, по результатам палеомагнитных исследований и абсолютного датирования методом OSL, периодомрисс-вюрмского (эемского, микулинского) межледниковья, в интервале 100-120 тыс. лет. Анализ всех имеющихся данных позволяет заключить, что, несмотря на значительное количество известных среднепалеолитических памятников на Кавказе, прямых аналогий с археологическими материалами исследуемой стоянки в настоящее время проследить не представляется возможным. Данное обстоятельство в определенной степени можно объяснить узкой спецификой типа памятника (кратковременная стоянка-мастерская), палеоклиматическими условиями и особенностями сырьевой базы, а также имевшимся в то время культурным разнообразием, не исключающим возможность существования на данной территории оригинальной среднепалеолитической индустрии.

Кавказ, дагестан, средний палеолит, рисс-вюрм, первичное расщепление, орудийный набор, леваллуа

Короткий адрес: https://sciup.org/145146064

IDR: 145146064 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0222-0227

Текст научной статьи Ранний этап среднего палеолита Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-1)

Территория западного побережья Каспийского моря оставалась до недавнего времени одной из наименее изученных в палеолитиче ском отношении областей Кавказа. Проблема изучения археологических объектов здесь из-за специфических геологических условий (неотектоника, трансгрессии Каспийского моря и др.) является одной из сложнейших на настоящий момент. Для того, чтобы выявить технико-типологические особенности памятников, определить их культурно-хозяйственный тип, хронологические рамки и палеоклиматические условия суще ствования, обеспечить полномасштабный сравнительный анализ каменных индустрий, необходимо опираться на стратифицированные памятники, где сохранились культуросодержащие отложения. Однако у большинства известных здесь палеолитических объектов культурные горизонты частично или полно стью разрушены. Стратифицированные, а среди них многослойные комплексы, встречаются крайне редко.

В последнее десятилетие заметно активизировались работы в области изучения палеолита Дагестана, территория которого занимает большую часть Северо-Восточного Кавказа. В результате проведенных комплексных исследований обнаружено и изучено более двадцати палеолитических памятников, что позволяет представить общую картину развития древнейших каменных индустрий на территории Западного Прикаспия. Наиболее информативной и изученной из них является многослойная стоянка Дарвагчай-Залив-1, расположенная на территории Дарвагчайского геоархе-ологического района (Дербентский р-н, Республика Дагестан) [Рыбалко, 2014, с. 73–76; Рыбалко, Кандыба, 2019, с. 5–10]. Основной целью данной работы является обобщение и анализ всех накопленных в ходе многолетних исследований материалов (археологических и естественнонаучных) о раннем этапе среднего палеолита Северо-Восточного Кавказа.

Стоянка Дарвагчай-Залив-1 была открыта сотрудниками ИАЭТ СО РАН в 2007 г., во время обследования береговых обнажений и отмелей небольшого залива на правом берегу Геджухского водохранилища. Она располагается на крутом югозападном склоне древнекаспийской террасы. Высота склона 40 м, абсолютная высота 155 м. Раскопки на памятнике с перерывами проводились с 2009 по 2020 г. Всего было открыто и исследовано четыре разновременных комплекса, материалы которых охватывают период от раннего до финала среднего палеолита. Один из них (комплекс 2), расположенный в верхней части склона террасы, представленный каменными изделиями среднего палеолита, изучал- ся в 2012–2014 и 2019 г. [Рыбалко, 2014, с. 73–76; Рыбалко, Кандыба, 2019, с. 5–10]. В процессе исследований на площади 87 кв.м. были вскрыты отложения до 3,6 м от дневной поверхности. Описание разреза (сверху вниз).

Слой 1а. Серо-коричневый суглинок. Техногенная толща – 0,35–0,45 м.

Слой 1б. Светло-коричневый суглинок. Частично нарушен в процессе сельскохозяйственной деятельности – 0,35–0,45 м.

Слой 2. Лессовидный светло–коричневый суглинок. Генезис эолово-делювиальный – 0,6–0,85 м.

Слой 3. Буро-коричневый, тяжелый суглинок – 0,65–1,2 м.

Слой 4. Плотный желтовато-коричневый тяжелый суглинок. Генезис делювиально-эоловый – 0,45-0,6 м.

Представленный разрез (исключая верхнюю техногенную часть) является опорным для среднего палеолита Дарвагчайского геоархеологиче-ского района [Рыбалко, 2014, с. 73–76]. Это объясняется как полнотой и мощностью вскрытых лессо-почвенных осадков, так и высокой степенью изученности, что дает возможность проводить сравнительный анализ с о сновными среднепалеолитическими памятниками Дагестана и Кавказа на более обоснованном и информативном уровне. Археологические материалы залегали в слое 3. Текстура горизонта пятнистая из-за многочисленных кротовин и карбонатных стяжений. В нижней трети слоя отмечены небольшие скопления, а также многочисленные разрозненные угольки. К о снованию слоя приурочено и большинство каменных изделий. Здесь же зафиксировано несколько скоплений артефактов с небольшим вертикальным разбросом (до 10 см), среди которых встречаются апплицирующиеся между собой фрагменты сколов. Судя по четкому планиграфи-ческому контексту, эти участки не подверглись существенной деформации. Помимо этого, в нижней трети палеопочвы обнаружено два кострища, которые представлены в виде пятен прокала, без следов какого-либо оформления. В обоих кострищах обнаружены сильно обожженные каменные артефакты, что позволяет утверждать об антропогенном факторе их происхождения. Остатки млекопитающих полностью отсутствуют, что объясняется химическим составом отложений (высокая степень карбонатизации), в результате чего происходило быстрое разрушение органических материалов.

Археологическая коллекция, насчитывающая 443 артефакта, состоит из нуклевидных форм (39), пластин и пластинчатых отщепов (15), отщепов (288, из них 6 обожжены), технических сколов (8), обломков и осколков (74, из них 2 обожжены), чешуек (14) и галек (5). Процентное соотношение основных типов изделий следующее: нуклевид-ные - 9 %; пластины и пластинчатые отщепы - 4 %; отщепы - 65 %; тех. сколы - 1,8 %.

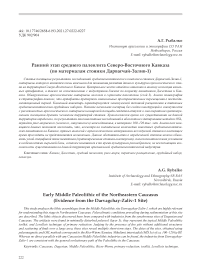

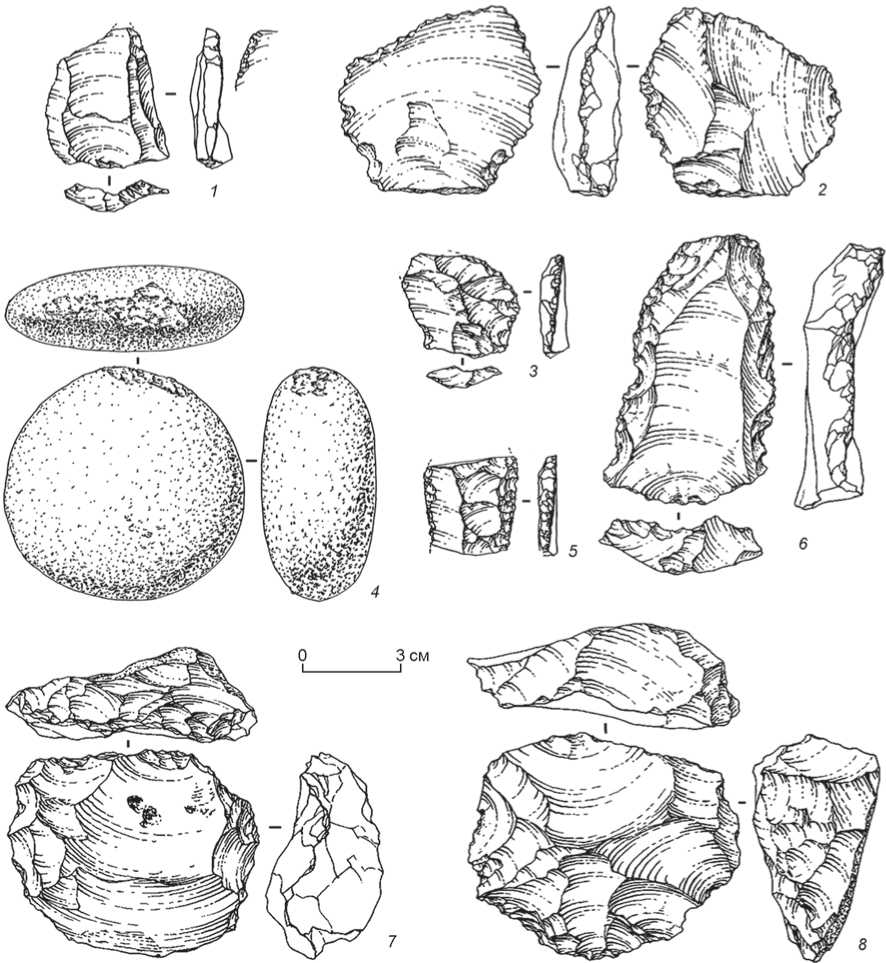

Нуклевидные изделия включают типологически выраженные ядрища (25), а также их обломки (7) и фрагменты (7). Большая часть нуклеусов (20) представляет леваллуазскую систему расщепления (рис. 1, 7, 8; 2, 1-4). Основные различия этой группы определяются размерами и степенью утилизации. Изделия имеют округлые или подпрямоугольные очертания, оформленные центростремительными сколами рабочие плоскости и сла- бовыпуклые площадки. Нуклеусы параллельного принципа расщепления представлены одноплощадочными (3) и двухплощадочными (2) монофрон-тальными разновидностями. Определимые остаточные ударные площадки на сколах в основном гладкие (62 %) или сохраняют естественную поверхность (16 %); двухгранные (6 %), фасетиро-ванные (12 %) и точечные (4 %) встречаются намного реже. Среди огранок дорсалов доминируют субпараллельные однонаправленные (46 %), бина-правленные (10 %) и продольно-поперечные (15 %), остальные представлены естественными (12 %), радиальными (8 %) и бессистемными (9 %) разновидностями.

Рис. 1. Каменный инвентарь стоянки Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 2). 1 - леваллуазский отщеп; 2, 5, 6 - скребла; 3 - отщеп с ретушью; 4 - отбойник; 7, 8 - нуклеусы.

Рис. 2. Каменный инвентарь стоянки Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 2).

1–4 – нуклеусы; 5 – выемчатое орудие; 6 – острие; 7 – отщеп с ретушью.

Орудийный набор (30 экз., 7 %) состоит из 23 изделий со следами вторичной обработки, кроме этого сюда включены два леваллуазских отщепа, четыре отбойника (рис. 1, 4 ) и ретушер. Наиболее выразительная группа объединяет леваллуазские сколы с ретушью (2) (рис. 1, 1 ), скребла (4) (рис. 1, 2, 5, 6 ), нож и атипичное острие (рис. 2, 6 ). Наиболее многочисленными изделиями являются выемчатые формы (5) (рис. 2, 5 ), сколы (8) и обломки с ретушью (2) (см. рис. 1, 3 ; 2, 7 ).

Установление хронологических рамок и пале-оклиматических условий палеолитических объектов являются одними из самых сложных проблем. С этой целью в 2014–2015 гг. для образцов (76 шт.) с местонахождения Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 2) в Палеомагнитном центре ИНГГ СО РАН были выполнены петромагнитные и палеомагнитные исследования. В результате проведенных работ в слое палеопочвы была установлена отрицательная остаточная намагниченность (эпизод Блейк 100–120 тыс. л.н.). Для понимания палеоклима-тиче ской обстановки в первую очередь необходимо сопоставить данный хронологический период с фазами активности Каспийского моря. Анализ палеоботанических данных показывает прямую взаимосвязь между изменениями климата, сменой растительного покрова и колебаниями уровня Каспийского моря. При сопоставлении палинологических данных отмечается четкая закономерность: максимальный уровень моря в ту или иную транс- грессию характеризуется наиболее «лесистыми» типами спектров [Абрамова, 1982, с. 32–39]. Изучаемый интервал (100–120 тыс. л.н. – MIS 5) отно сится к заключительной стадии хазарского цикла (позднехазарской трансгрессии). На территории Западного Прикаспия в это время отмечается распространение древесной растительности, представленной участками смешанных и широколиственных лесов. Фиксируется присутствие пыльцы сосны, березы, орешника и ольхи. На прибрежной равнине и в предгорьях была значительно развита луговая травянистая растительность. В ходе исследований памятника Дарвагчай-За-лив-1 в образцах из слоя 3 отмечены в большом количестве частицы угля, фрагменты обугленных растительных тканей, фитолиты, которые принадлежат древесным и луговым растениям. Ряд других ко свенных признаков (большое количество кротовин, угольков и примазок древесного угля) позволяют утверждать, что эта территория не была засушливой, а, скорее всего, относилась к лесостепи.

Артефакты комплекса 2 памятника Дарвагчай-Залив-1 связаны исключительно со слоем палеопочвы. Перекрывающие и подстилающие геологические горизонты стерильны в археологическом плане, что полностью исключает возможность попадания в коллекцию артефактов из других культурно-хронологических групп. Анализ планиграфии и микростратиграфии показывает, что большая часть артефактов залегают in situ. Об этом свидетельствует горизонтальная ориентация практически всех находок, образующих небольшие изолированные скопления, в пределах которых встречаются апплицирующиеся предметы. В то же время отмечается, что незначительная часть находок рассеяна по всей мощности культуросодержащих горизонтов, что, видимо, связано с деятельностью землеройных животных и делювиальными процессами. Все каменные изделия, независимо от сырья, имеют одинаковую (очень хорошую) степень сохранности поверхности. В представленных коллекциях отражены все значимые категории каменных изделий, характерные для среднепалеолитических комплексов.

Индустрия относится к типу моносырьевых. Основное количество каменных артефактов изготовлен из окремненного известняка (88 %), реже использовался кремень (10 %) и известняк (2 %). Окремненный известняк представляет собой пластичную и твердую породу (5–6 по Моосу), хорошо поддающуюся расщеплению. Кремень – сырье в основном мелкоразмерное с большим количеством внутренних дефектов (определение канд. ге-ол.-минерал. наук Кулик Н.А.). Эти и другие породы в виде галек и обломков хорошо представлены в естественных обнажениях в центральной части склона и у основания террасы.

Первичное расщепление данной индустрии основано на леваллуазской технологии, которая представлена преимущественно черепаховидными нуклеусами для отщепов. Для большинства ядрищ характерна высокая степень утилизации, а целевыми заготовками были отщепы крупных и средних размеров. Пластины представлены единичными экземплярами. Неретушированные леваллуазские острия первого и второго снятия отсутствуют полностью. Среди определимых ударных площадок преобладают гладкие и естественные, фасетиро-ванных и особенно двугранных намного меньше. Большинство сколов не имеет на дорсалах желвачной корки, что, по всей видимости, свидетельствует о предварительной апробации исходного сырья и оформлении пренуклеусов за пределами территорий стоянок. Вероятно, эти операции изначально производились в местах скопления сырья. Орудийный набор немногочисленный, однако в нем представлены единичные хорошо оформленные изделия, такие как леваллуазские сколы, скребла, ножи. Скребла демонстрируют как простые одинарные, так и двойные продольные и конвергентные типы, ножи с естественными и на грани скола разновидно стями обушков. Однако главными категориями изделий являются невыразительные выемчатые формы и отщепы с эпизодиче-226

ской ретушью. Все выше перечисленные факты позволяют отнести памятник к узкоспециальному типу – кратковременной стоянке-мастерской. Здесь производилось скалывание серий заготовок для последующего изготовления орудийных форм. При этом большая часть этих заготовок, а также большинство хорошо оформленных изделий со стоянок уносились. Этим, прежде всего, объясняется: наличие большого количества сильно сработанных нуклеусов, отбойников и ретушеров; малочисленность и типологическое однообразие орудийного набора, преобладание в нем сколов и обломков с ретушью. Не противоречат этим выводам и данные планиграфии: небольшое количество каменных изделий в пятнах концентрации находок и наличие кострищ без следов каких-либо конструкций. Тем не менее, несмотря на эти ограничения, связанные с узконаправленной спецификой памятника, рассматриваемая коллекция позволяет установить общие технико-типологические характеристики представленной индустрии. Подробный анализ полученных археологических материалов и возраст вмещающих отложений позволяют утверждать, что они соответствуют раннему этапу среднего палеолита.

Результаты комплексных исследований дают возможность в определенной степени установить палеоклиматические условия и возрастные рамки обитания древнего человека в данном регионе. Культуросодержащий горизонт и обнаруженные в нем археологические материалы накапливались в условиях теплого и влажного климата. Данные условия были характерны для по следнего рисс-вюрмского (микулинского для Восточно-Европейской равнины) потепления в хронологическом интервале 100–120 тыс. лет (MIS 5). Палеоклимати-ческие условия Западного Прикаспия в изучаемый период были благоприятными для растительного и животного мира, а также для расселения здесь человеческих палеопопуляций.

На территории Дагестана до недавнего времени археологические материалы, относящиеся к раннему этапу среднего палеолита, были практически неизвестны. Общая характеристика немногочисленных коллекций, полученных в ходе исследований последних лет, и их сравнение с близкими по возрасту индустриями Кавказа сильно затруднены, т.к. значительная часть их имеет поверхностное или смешанное залегание. Стратифицированный среднепалеолитический комплекс исследуемой стоянки также имеет определенные ограничения, связанные с типом памятника (кратковременная стоянка-мастерская) и не отражает в полной мере всех параметров. В целом, на основе всех имеющихся данных, эту индустрию можно охарактеризовать как левал- луазскую непластинчатую, с низким индексом фа-сетирования. Леваллуазское расщепление, хорошо представленное «черепаховидными» нуклеусами, направлено преимущественно на производство отщепов. Орудийный набор включает различные типы скребел, ножи и выемчатые орудия. Леваллу-азские острия и орудия на пластинах присутствуют как единичные изделия, нет предметов с вентральным утончением и изделий с бифасиальной обработкой. Полностью отсутствуют верхнепалеолитические типы орудий.

Наиболее близки представленным материалам среднепалеолитические коллекции артефактов из пещер Ереванская (слои 7–5А) в Армении и Азых (слой III) в Азербайджане. Однако при определенном сходстве в первичном расщеплении (нуклеусы леваллуа для отщепов) отмечаются существенные расхождения в орудийных наборах. Еще более значительные отличия наблюдаются со среднепалеолитическими комплексами Центрального Кавказа, большинство которых относится к леваллуазским пластинчатым индустриям, где значительный процент орудий со ставляют конвергентные сильно удлиненные формы [Любин, 1977, с. 13–96]. Несомненно и то, что в данный период на территорию Дагестана не распространилось влияние восточного микока с Северо-Западного Кавказа, т.к. здесь полностью отсутствуют бифасиальные изделия.

Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что в культурно-хронологической шкале среднего палеолита Кавказа в настоящее время нет прямых аналогий данному среднепалеолитическому комплексу. В то же время, представленные археологические материалы хорошо согласуются с общим направлением развития древнекаменного века Кавказа, демонстрируя черты, характерные для раннего этапа среднего палеолита регионального облика. Что в определенной степени можно объяснить узкой спецификой типа стоянок, палео-климатическими условиями и особенностями сырьевой базы.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 2118-00552.

Список литературы Ранний этап среднего палеолита Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-1)

- Абрамова Т.А. Ритмика спорово-пыльцевых спектров четвертичных отложений западного побережья Каспийского моря // Вопросы географии. Морские берега. -М.: Мысль, 1982. - Сб. 119. - С. 32-39.

- Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. - Л.: Наука, 1977. - 224 с.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования среднего палеолита Западного Прикаспия // Гуманитарные науки в Сибири. - 2019. - Т. 26. - № 2. - С. 5-10.

- Рыбалко А.Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-Залив-1 в Республике Дагестан // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. ХХ. - С. 73-76.