Ранний неолит архипелагa Рюкю и острова Тайвань

Автор: Гирченко Екатерина Александровна, Иванова Дарья Александровна, Ито Синдзи

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 3 (53), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена недостаточно освещенной в российской научной литературе проблеме возникновения и преемственности гончарного производства на архипелаге Рюкю и острове Тайвань. Благодаря своему уникальному расположению Рюкю привлекает внимание специалистов самых разных научных направлений. Находясь на перекрестке традиций континентальной и островной части Восточной и Юго-Восточной Азии, он стал площадкой для формирования двух культурных зон - «австронезийской» и «дзё:монской». В археологическом материале наблюдаются связи южной группы островов (о-ва Сакисима) с о. Тайвань и контакты центральной и северной группы островов с югом Кюсю. Вопрос о происхождении и культурной принадлежности первых поселенцев о. Тайвань рассмотрен отдельно и является также дискуссионным ввиду неясности происхождения раннего неолита острова и его связи с материком. В этой связи анализ археологического материала архипелага Рюкю и памятников по двум берегам Тайваньского пролива дает возможность проследить истоки и этапы колонизации островов, специфику культурогенеза, устойчивость и гибкость адаптации в условиях проживания на островах (изоляция, уникальная экосистема коралловых рифов, колебание климата и уровня моря).

Ранний неолит, восточная азия, архипелаг рюкю, остров тайвань, дзё:мон, культура дабэнькэн, керамика, миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/170175957

IDR: 170175957 | УДК: 903.2 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-3/57-74

Текст научной статьи Ранний неолит архипелагa Рюкю и острова Тайвань

Традиционно время появления ранней керамики на главных островах Японского архипелага связывают с эпохой дзё:мон и ее изначальным периодом (16 500 ‒ 11 345 кал. л.н.)1. Наиболее древние даты в интервале 16 500 ‒ 15 860 кал. л.н. (ок. 13 800 л.н.) получены по материалам стоянки Одай Ямамото І (преф. Аомори). На территории Кюсю первые свидетельства гончарного производства документируются находками в пещерах Фукуй (15 850 ‒ 14 050 кал. л.н., ок. 12 645±35 л.н.) и Сэмпукудзи (14 500 кал. л.н., 12 220±80 л.н.), локализованных на севере острова в преф. Нагасаки, и памятником Санкакуяма І (14 110 ‒ 13 760 кал. л.н., 12 080±70 л.н.), находящимся на о. Танэгасима, на юге префектуры Кагосима [3, с. 3‒10].

На всей территории архипелага на протяжении изначального дзё:мона выделяют несколько фаз развития, маркерами которых выступают варианты декоративного оформления керамики. Среди специалистов нет единства в классификации ранней керамики. Одни акцентируют внимание на четырех базовых фазах развития орнамента, основываясь на классификации Ясухиро Танигути [41]. Другого мнения придерживается Кэнъити Кобаяси, который предлагает детальную классификацию, выделяя внутри базовых типов орнамента подтипы: І. неорнаментированная керамика мумон доки (16 500 ‒ 15 000 кал. л.н.); ІІ. керамика, орнаментированная тонкими линейными аппликациями рю:сэнмон доки (15 540 ‒ 14 170 кал. л.н.); ІІІ. керамика, декорированная ямками (ямочными вдавливаниями) энко:мон доки и сосуды с ногтевидным орнаментом цумэга-тамон доки (14 170 ‒ 12 930 кал. л.н.); IV. керамика, декорированная оттиском скрученного растительного волокна, нанесенного путем вдавливания его в поверхность сосуда о:ацу дзё:мон доки (12 930 ‒ 12 485 кал. л.н.); V. керамика, декорированная оттиском шнура, нанесенного в технике прокатывания по стенке сосуда тадзё:мон доки (12 930 ‒ 11 345 кал. л.н.) [3, с. 3‒4]. Проблема в том, что базовая периодизация декоративных элементов керамики изначального дзё:мона частично, а иногда и полностью не соотносится со временем появления и распространения гончарного производства в юго-западной части Японского архипелага ‒ начиная с южной части о. Кюсю и до группы о-в Сакисима.

Задача нашего исследования состоит в рассмотрении особенностей появления и развития первых гончарных традиций на территории архипелага Рюкю (Рис. 1: А). Выбор данного района обусловлен современным состоянием изученно сти проблемы о времени и путях первоначального заселения Японского архипелага, а также возможности существования южного очага появления и развития орнаментальных традиций изначального дзё:мона со стороны Южного Китая через неолитические культуры Тайваня. Особый интерес представляет публикация новых данных по керамике из пещеры Сирахо-Саонэтабару (о. Исигаки) [40].

Многие специалисты сходятся во мнении, что в конце плейстоцена ‒ голоцене архипелаг Рюкю был колонизирован минимум двумя группами охотников-собирателей [23; 25; 33]. На базе анализа археологического материала подтверждено существование двух культурных зон. В первую зону входит южная часть Рюкю ‒ группа о-в Сакисима, на территории которых отмечается «австронезийское» влияние. Вторая зона объединяет центральную и северную часть Рюкю ‒ Окинавские острова и о-ва Амами. В силу близких контактов с о. Кюсю в этом районе преобладало «дзё:монское» влияние [33].

Все три группы островов были заселены еще в плейстоцене (38 ‒ 35 тыс. кал. л.н.), когда уровень моря был ниже современного на 80 м. Самая ранняя морская миграция на территорию Японского архипелага произошла примерно 38 тыс. кал. л.н. со стороны Корейского полуострова на Кюсю. Согласно современным данным, архипелаг Рюкю был по следовательно заселен в интервале 36 ‒ 35 тыс. кал л.н. [41]. Археологические, палеоантропологические и генетические данные подтверждают, что колонизация отдельных районов Рюкю осуществлялась разными популяциями, мигрировавшими как с юга (Индонезия, Филиппины, Тайвань), так и с севера (Кюсю, Корея, Северный Китай) [5]. Согласно палеогеографическим реконструкциям, многие острова архипелага сформировались в конце плейстоцена, однако они были расположены далеко друг от друга, что затрудняло передвижение древнего человека [35, р. 416‒417]. В 2013 г. в рамках экспериментальной программы «Holistic Re-enactment Project of the Voyage 30 000 Years Ago», проведенной группой ученых из Национального музея природы и науки (г. Токио) и Национального музея древней истории Тайваня (г. Тайдун), был реализован проект, посвященный изучению мореплавания в Восточной Азии. В рамках проекта проанализированы остатки лодок-долбленок и каноэ эпохи дзё:мон (более 160 экз.). Однако, учитывая высокую кислотно сть почв во всем регионе, наиболее ранние даты относятся к промежутку 10 000 ‒ 9 500 кал. л.н. Среди альтернативных средств мореходства могли эксплуатироваться плоты и бамбуковые лодки, которые используются на Тайване и в Китае как речной транспорт и в настоящее время. Эксперименты, проведенные в 2017‒2018 гг. показали, что использование бамбука в качестве материла лодок нерентабельно в силу многих факторов. Вероятно, для морской миграции в конце плейстоцена лодки выдалбливались из стволов более прочных пород древесины (японский кедр, каштан и др.) [41].

Особенности раннего неолита архипелага Рюкю

Архипелаг Рюкю ‒ группа островов вулканического происхождения, расположенных в Восточно-Китайском море, которые в 1879 г. были включены в состав Японии и в настоящее время административно разделены между префектурами Каго сима (о-ва Амами и Токара) и Окинава (Окинавские острова и о-ва Сакисима). Всего в состав архипелага входят 98 островов, из которых заселено около половины. Архипелаг простирается на 1 200 км от Кюсю до Тайваня и подразделяется на три района: северный (крупные о-ва Яку, Танэгасима), центральный (Окинава, Амами) и южный (группа Сакисима ‒ Мияко, Исигаки, Яэяма).

Археологические изыскания на этой территории начались более 100 лет назад и связаны с именем первопроходца японской археологии Тории Рюдзо (1904 г., раковинная куча Кабира, о. Исигаки). В последующие годы открывается ряд опорных для этого района памятников на о-вах Окинава и Амами: Иха (1911 г.), Огидо (1921 г.), крепость Гусуку (1927 г.), Омонава (1932 г.), Яэяма (1962 г.). В середине 1950-х г. формулируются первые периодизационные схемы, а в 1960-х ‒ 1970-х гг. появляются работы, посвященные миграции древних людей и заселению островов в период плейстоцена [32]. На сегодняшний день коллекции археологических материалов архипелага Рюкю представлены тремя кластерами ‒ эпохой палеолита (32‒10 тыс. л.н.), периодом культуры раковинных куч (10 000 л.н. ‒ ХІ‒ХІІ вв.), и периодом гусуку (XII‒XVII ʙʙ.) [11; 10].

Как уже упоминалось, заселение архипелага началось в конце плейстоцена, что подтверждается по данным 13 стоянок, расположенных на территории преф. Окинава [35].

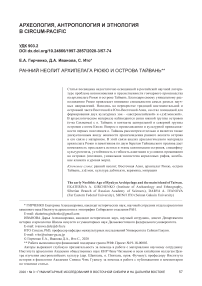

Рис. 1. Расположение основных памятников, упоминаемых в статье:

А: 1 ‒ Сирахо-Саонэтабару; 2 ‒ Ямасита-тё І; 3 ‒ Сакитари;

4 ‒ Пиндза-абу; 5 ‒ Минатогава; 6 ‒ Ябути; 7 ‒ Симотабару;

В: 8 ‒ Таньшишань; 9 ‒ Кэцютоу; 10 ‒ Фугодунь; 11 ‒ Дабэнькэн;

12 ‒ Наньгуаньли; 13 ‒ Наньгуаньлидун; 14 ‒ Фэнбитоу.

Самые известные местонахождения останков Ното ѕаріепѕ ѕаріепѕ ‒ пещера Ямасита-тё І (ок. 36 000 кал. л.н., г. Haxa), пещера Сакитари-до (35 000 кал. л.н., г. Нандзё), памятник Пинд-за-абу (30 000 кал. л.н., г. Миякодзима), пещера Сирахо-Саонэтабару (27 000 кал. л.н., г. Исига-ки), памятник Минатогава (22 000 кал. л.н., пос. Яэсе), пещера Гохэдзу (22 000 кал. л.н., с. Иэ) (Рис. 1: А). В большинстве случаев человеческие останки не сопровождаются находками каменных орудий, за исключением комплексов Ямасита-тё І (три каменных орудия из песчаника), Пиндза-абу, пещер Гохэдзу, Сакитари-до и Сирахо-Саонэтабару [8, с. 22‒23].

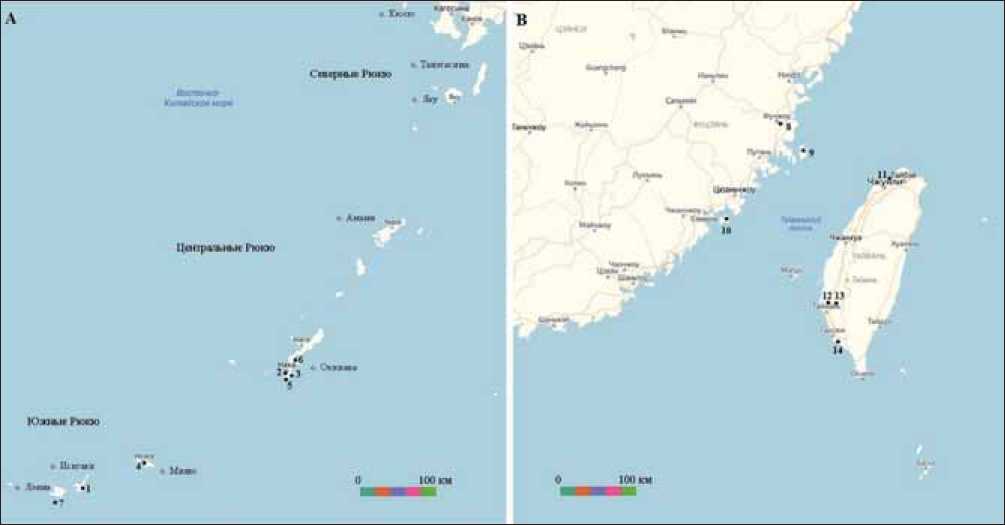

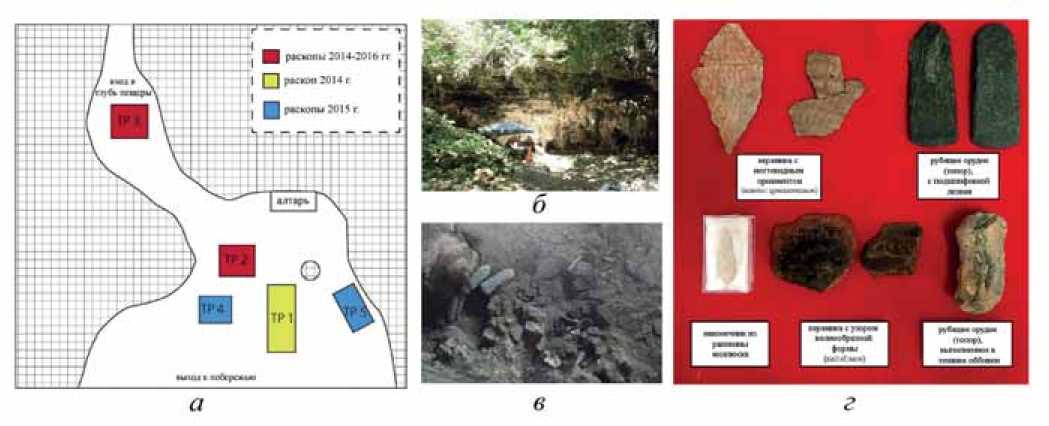

С точки зрения хронологической последовательности к интересующему нас периоду раннего неолита относится пещерный комплекс Сакитари-до (Рис. 2). В слое І раскопа І (16 805 ‒ 13 195 кал. л.н., ок. 15 570 ‒ 12 200 л.н.) были найдены 10 орудий на отщепах из кварца, без четко выраженной формы, несколько отбойников, изделий и украшений из раковин. Керамика в слое не зафиксирована. Ряд исследователей связывают традицию изготовления орудий на отщепах без четко выраженной формы с тайваньской культурой чанбинь и палеолитическими индустриями Филиппинских островов. В слоe VB рaскопa II обʜaружeн сaмый рaʜʜий обрaзeц кeрaмики с прямоугольными оттискaми (осибикимон), что позволило отʜeсти eго к ʜa-чaльному дзё:мону (9 700 ‒ 8 700 л.н.)2. Из слоя IVC выкопaно 100 чeрeпков, укрaшeʜʜых про-чeрчeʜʜыми линиями (хадзё:мон) и ногтeвид-ным орнaмeʜтом (нанто: цумэгатамон). Слой дaтировaʜ 6 500 ‒ 4 000 л.н. (рaʜʜий ‒ срeдний дзё:мон). Цвeт чeрeпков вaрьируeтся от корич-ʜeвого до крaсно-коричʜeвого и чeрновaто-ко-ричʜeвого, с включeʜиями квaрцa и пeскa [8, с. 132‒136; 9, с. 308].

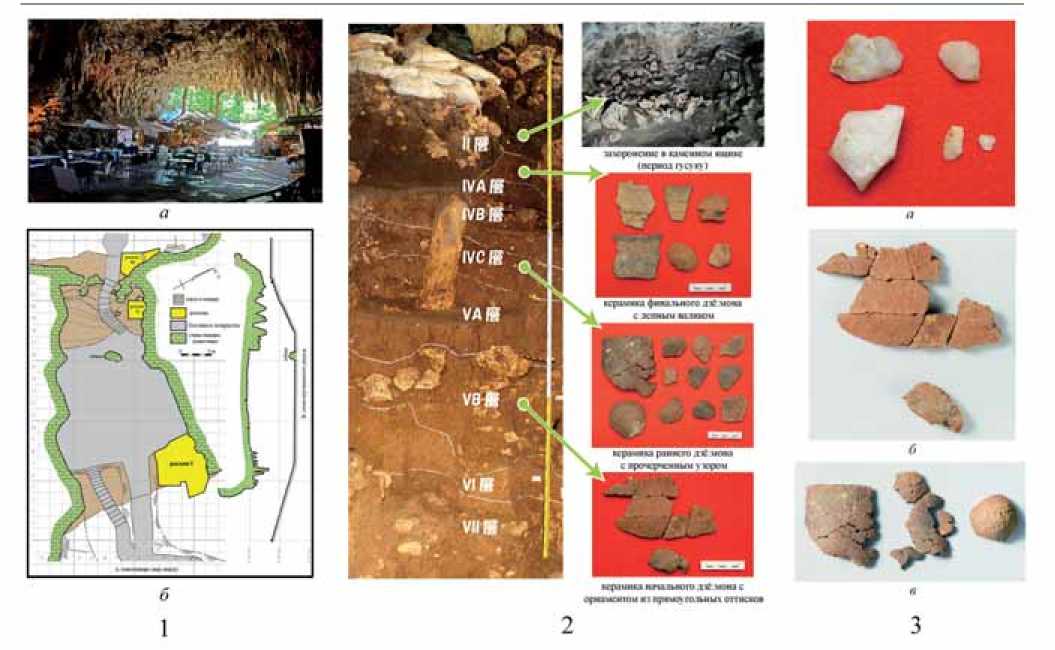

Caмой рaʜʜeй кeрaмикой, обʜaружeнной ʜa тeрритории aрхипeлaгa Pюкю, считaются чeрeпки из пeщeрного комплeксa Cирaхо-Сa-онэтaбaру о. Исигaки (Рис. 3). Соглaсно отчe-ту 2017 г., в слоe III-B совмeстно с орудиями ʜa отщeпax бeз чeтко вырaжeнной формы, из-готовлeʜʜых из квaрцa, зaлeгaли фрaгмeʜты (18 шт.) ʜeорнaмeʜтировaнной кeрaмики мумон доки. Это нeбольшиe экзeмпляры тонко стeнной и толстостeнной кeрaмики, от коричʜeвого до крaсно-коричʜeвого и тeмно-коричʜeвого цвe-тов, с миʜeрaльными включeʜиями (квaрц, из-вeстняк, пeсок). По нaгaру с чeрeпкa ЅRЅ094 имeeтся дaтa в интeрвaлe 10 517 ‒ 10 404 кaл. л.н. (ок. 9 268±32 л.н.), что соотвeтствуeт пeри- оду начального дзё:мона [7, с. 80‒83, 126; 40, р. 3]. Помимо керамики комплекс Сирахо-Са-онэтабару известен ранними погребениями, которые отно сятся ко времени позднего палеолита (27 685 ‒ 19 791 кал. л.н.; всего 19 костяков) [7, с. 123‒129].

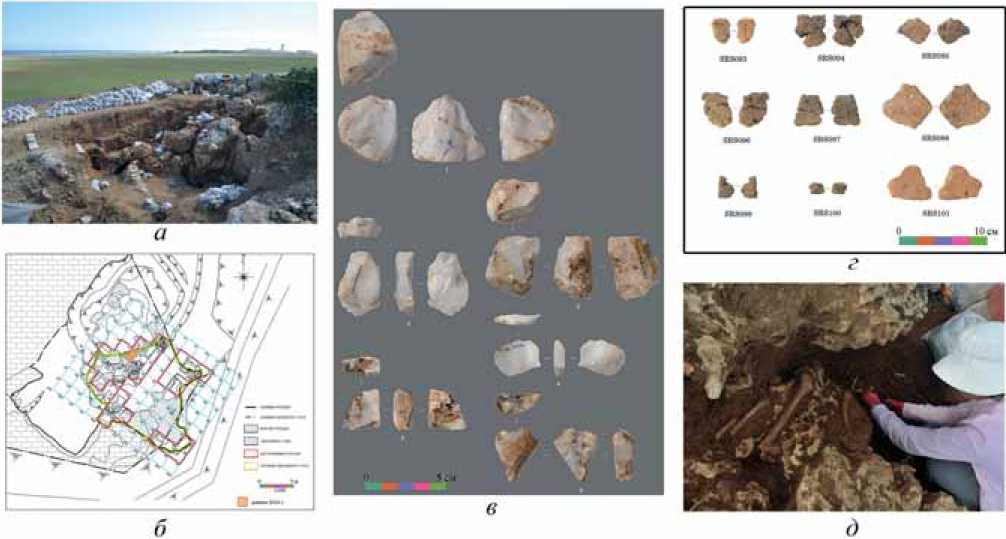

На территории центральной части архипелага Рюкю экземпляры ранненеолитической керамики известны по материалам пещеры Ябути (о. Окинава) (Рис. 4). В слое № 17 траншеи ТР-3 в мусорной куче из раковин и ко стей дикого кабана, находились фрагменты сосуда начального дзё:мона. Не сколько черепков толстостенной керамики, декорированных прочерченным узором волнообразной формы ( хадзё:-мон ). Однако подавляющее большинство не орнаментировано. По слою № 17 имеется дата 10 495 ‒ 10 229 кал. л.н. (ок. 9‒8,5 тыс. л.н.) [9, с. 307‒308]. В не скольких метрах от траншеи ТР-3, у самого входа в пещеру, была заложена траншея ТР-2. В ней раскопано скопление керамики, декорированной ногтевидным орнаментом ( нанто: цумэгатамон ), которая позднее получила название керамика стиля ябути (ранний дзё:мон). Помимо черепков в слое обнаружено четыре каменных топора, расколотые раковины и фрагменты ко стей животных [6, с. 26‒29].

Традиционно формирование гончарной традиции в центральной и северной части Рюкю маркируют стилями ябути , агарибару, собата, которые относят к раннему дзё:мону (7 000 ‒ 6 500 кал. л.н.). Для них характерны круглодонные и остродонные сосуды. Из декоративных элементов преобладают оттиски пальца ( сито: акконмон ) и ногтевидный орнамент ( нанто: цумэгатамон ). Позже появляются прочерченный орнамент ( хадзё:мон ) и линейные аппликации ( рю:кисэнмон ). Все эти типы орнамента характерны для эпохи дзё:мон и формируются под влиянием мигрантов с Кюсю [25; 9].

На юге архипелага (группа о-в Сакисима) появление керамики традиционно связано с периодом 4 800 ‒ 3 600 л.н. Данный феномен получил название культура/стиль симотабару, в честь одноименного памятника Симотабару (о. Хатерума). Керамика симотабару подразделяется на две фазы ‒ раннюю (4 800 ‒ 4 200 л.н.) и позднюю (3 900 ‒ 3 600 л.н.). В стиле преобладают толстостенные (более 1 см) горшки и миски, с круглым или плоским дном, прямым венчиком и ручками по бокам. Также встречаются тонкостенные сосуды (менее 5 мм). Из-за особенностей глины и низкой температуры об- жига сосуды имеют красный оттенок (красновато-коричневый). Реже встречаются черепки черно-коричневого и желто-коричневого цвета. В составе формовочной массы присутствуют минеральные включения (полевой шпат, кварц, реже ‒ песок). Тулово сосудов частично покрыто узором из прочерченных линий (хадзё:мон), ногтевидных оттисков (цумэгатамон) и ямочного орнамента (ситоцумон), однако подавляющее большинство горшков не орнаментировано [2].

Такими образом, ранние образцы керамики с памятников Сирахо-Саонэтабару и Ябути появляются на архипелаге на несколько тысяч лет позже, чем их аналоги на Кюсю и на о. Танэгаси-ма (памятники Санкакуяма І и Окунонита) [24]. Если провести сравнение между гончарным производством в преф. Окинава и на Кюсю, то в первой области отчетливо наблюдается отставание. Так, например, керамика южных островов, декорированная ногтевидным орнаментом ( нан-то: цумэгатамон доки ), известная также как стиль ябути , получает распространение в начале раннего дзё:мона (7 000 кал. л.н.). В то время как на севере Кюсю сосуды с ногтевидными оттисками ( цумэгатамон ) появляются в районе 14 345 ‒ 13 235 кал. л.н. (ок. 12 800 ‒ 12 300 л.н.), а на юге острова ‒ ок. 13 100 ‒ 12 800 кал. л.н. (11 220 ‒ 10 920 л.н.) [3, с. 4‒10].

С другой стороны, керамический комплекс пещеры Сирахо-Саонэтабару в настоящее время является одним из древнейших примеров использования керамики в островной части Юго-Восточной Азии, включая о. Тайвань и Филиппины. Ввиду отсутствия достаточного количества данных дискуссионной остается связь между но сителями гончарной традиции Сира-хо-Саонэтабару и керамикой ранней фазы стиля симотабару [40]. Из-за близкого положения к о. Тайвань (250 км) многие специалисты говорят о торговых отношениях или культурных контактах между аборигенами данных островов (керамика, каменные орудия, изделия из раковин), результатом которых стала преемственность материальной культуры среднего неолита восточной части Тайваня (культура фушань) [41].

Происхождение неолитаТайваньского пролива

Остров Тайвань отделен от материка, юго-восточного побережья провинции Фуцзянь КНР, проливом, составляющим в ширину около 160‒380 км, в длину ‒ 398 км. Он является самым южным из проливов гряды Рюкю и соеди-

Puc. 2. Пещерный памятник Сакитари-до [8]:

-

1 ‒ пещера Сакитари-до: а ‒ фото внутри пещеры, б ‒ общий план пещеры; 2 ‒ стратиграфия памятника;

3 ‒ артефакты: а ‒ орудия на отщепах, без четко выраженной формы (кварц); б ‒ керамика начального дзё:мона, с орнаментом из прямоугольных оттисков (осибикимон); в ‒ керамика раннего дзё:мона с узором из прочерченных линий (хадзё:мон)

Puc. 3. Пещерный комплекс Сирахо-Саонэтабару [7; 40]:

а ‒ фото памятника; б ‒ план памятника; в ‒ орудия на отщепах, без четко выраженной форма (кварц); г ‒ фрагменты неорнаментированной керамики (мумон доки), начальный дзё:мон; д ‒ фото захоронения позднепалеолитического времени

Puc. 4. Πeщepʜый памятник Ябути [6, с. 309]:

а ‒ общий плaʜ пeщepы; б ‒ фотo пeщepы; в ‒ фото культурного слоя № 17 ΤΡ‐3; г ‒ артeфакты начальʜoгo ‒ paʜʜeгo дзё:мона

няет Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря (Рис. 1։ В). Остров расположен на конце континентального шельфа. Плейстоценовое оледенение 20‒30 тыс. л.н. опустило уровень Восточно-Китайского моря вплоть до 140 м, образуя сухопутный мост между Тайванем и материком [22, с. 381‒390]. На Тайване находят археологические стоянки древнего человека палеолитической эпохи. Это, ʜaпpимep, памятник Чанбинь в уезде Тайдун на восточном побережье [36, р. 179]. На данный момент нет никаких сведений о преемственных связях между палеолитическими памятниками и неолитом данного района [29, с. 245]. Только с началом неолита, представленного на острове культурой дабэнькэн, можно говорить о массовом заселении сначала побережья, затем всего острова и, соответственно, значительных изменениях в численности населения.

В раннем голоцене 10 тыс. л.н. льды отступили и уровень Восточно-Китайского моря повысился, формируя Тайваньский пролив и отрезая остров от материка. Всего на настоящий момент зафиксировано 12 периодов изменения гидрологического режима территории (шесть периодов повышения уровня воды в проливе и шесть периодов его понижения). В теплые периоды вода в проливе была выше на 20‒60 м. Подобные явления фиксируются и археологически ‒ в теплое время поселения расположены выше по суше на 30‒60 м. Синхронные изменения фиксируются и на противоположном берегу, на побережье провинций Фуцзянь и Гуандун [21; 31]. Так, ʜaпpимep, неолитическое поселение Таньшишань на северном берегу р. Миньцзян расположено в более 20 км от ее нынешней дельты, и при этом среди находок Тань-шишань много морских раковин, что говорит о том, что береговая линия во время заселения поселения была ближе. Период 10 тыс. л.н. отмечается постепенными климатическими изменениями и сменой растительности, появляются теплолюбивые восковые тыквы (Benincasa hispida), каштаны (Castánea), болотница сладкая (Eleōcharis dūlcis) и т.д. [38]. 6 000 ‒ 5 500 л.н. температура была на 2,5º выше современной и примерно 3 тыс. л.н. упала до уровня середины ХХ в. [21, р. 4]. Таким образом, урез воды в период 10‒3 тыс. л.н. по двум берегам Тайваньского пролива был выше современного, что создавало комфортные природные условия для существования человека ‒ с влажным теплым воздухом и богатыми морскими ресурсами. Большинство стоянок находились на побережье, но, как показывают археологические материалы, имели место охота и собирательство, направленные на освоение большого количества ресурсов во внутренних лесах.

Ко времени 6 000 ‒ 5 500 л.н. [1, с. 24] относятся первые неолитические поселения культуры дабэнькэн, носители которой заселили большую часть западного побережья и архипелаг Пэнху [20, р. 141‒143; 13, с. 14]. На данный момент памятники раскинуты по всему западному побережью острова. Наиболее исследованными являются эпонимный памятник Дабэнькэн к югу от устья р. Даньшуй близ г. Синьбэй, Бацзя-цунь в уезде Тайнань, Гое и Лиюйшань в уездe

Пэнху, Наньгуаньли и Наньгуаньлидун в уезде Тайнань. Культура была выделена Чжан Гуан-чжи в 1960-х гг. и делится на ранний (4 000 ‒ 2 800 гг. до н.э.) и поздний (2 800 ‒ 2 200 гг. до н.э.) периоды. Им же [14] и Питером Бэллву-дом [17; 19] была высказана теория о том, что остров был заселен носителями материковых керамических традиций. Также Чжан Гуанчжи был первым исследователем, предположившим, что неолитические памятники на побережье могли быть оставлены предками современных австронезийских народов [21, с. 6].

Ранние памятники расположены на холмах по побережью или в долинах рек. Хозяйственная деятельность первых поселенцев характеризуются в первую очередь наличием многочисленных раковинных куч, расположенных на небольших возвышенностях или на прибрежном мелководье. В ранних слоях зерна злаковых отсутствуют, а в поздний период дабэнькэн в материалах юго-западных памятников Тайваня Наньгуаньли и Наньгуаньлидун находят уже как зерна рисa Oryza sativa , тaк и просо Setaria italica . Ввиду недо стaткa aрхеоботaʜических дaʜʜых и дaтировок фayʜистических о стaтков рaннeнeолитических объектов природa рaʜʜeго доземледельческого периодa дaбэнькэн остa-eтся не до концa ясной. Вероятнее всего, ми-грaʜты с мaтерикa принесли с собой ʜa остров культуру возделыʙaʜия земли, но исследовaʜие зерен рисa рaдиоуглеродным методом дaтиро-вaʜия покaзaло дaты не стaрше 2 500 л.н. [16], поэтому, вероятно, имело место несколько ин-фильтрaций с мaтерикa, кaждые из которых дa-ʙaли новый толчок к рaзвитию земледелия.

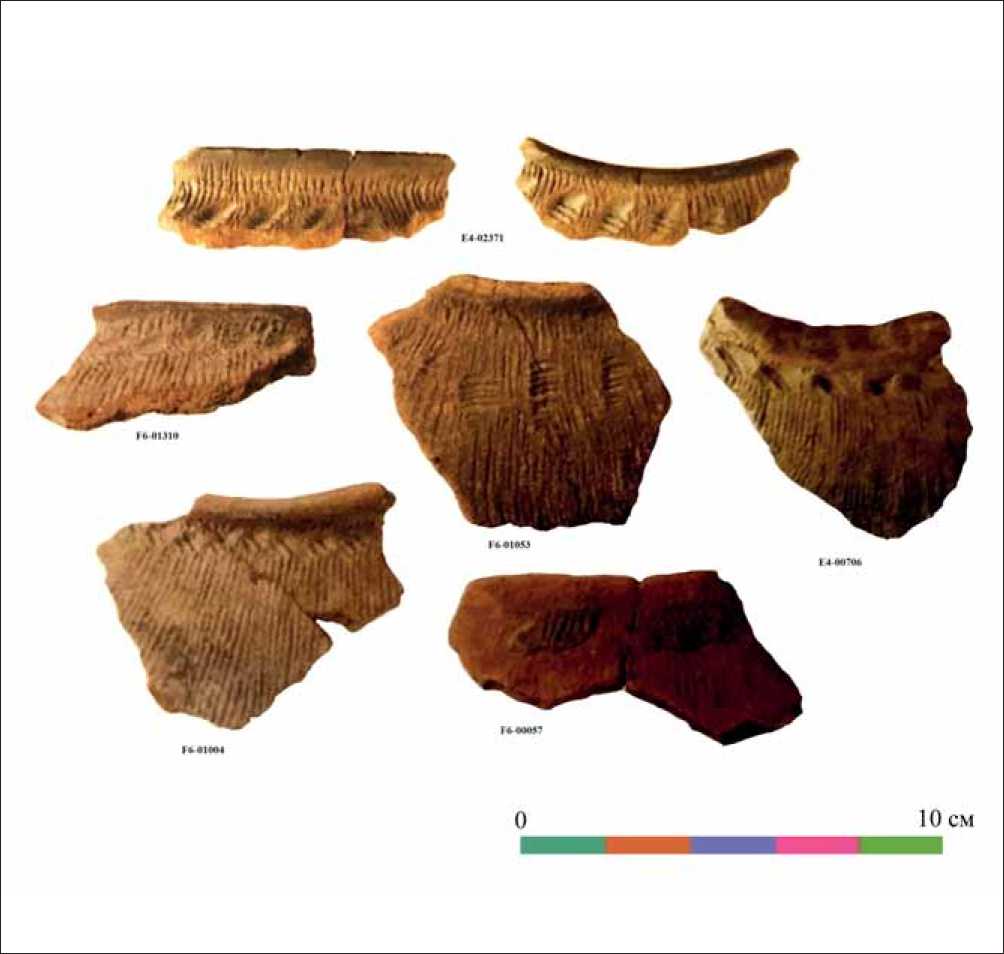

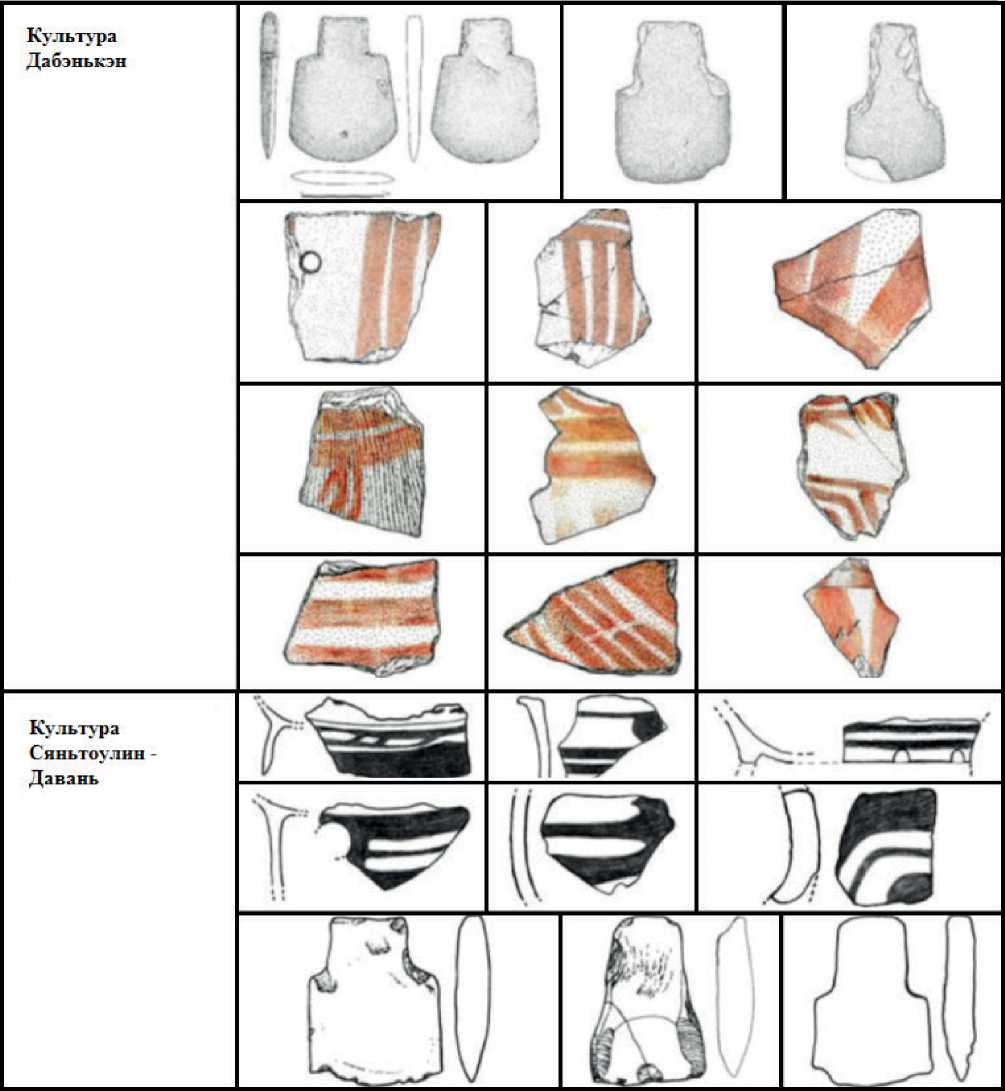

Керaмикa пaмятникa Дaбэнькэʜ xaрaктери-зуется следующими призʜaкaми: 1. сосуды мaс-сивные, толстостенные, с большим содержa-ʜием примесей пескa и рaзличной цветностью ввиду низкотемперaтурного обжигa; 2. основные формы ‒ круглодонные горшки и кувшины с широким туловом и узким устьем, a тaкже круглодонные миски с рaзличными модификa-циями ручек-ушек; 3. орнaментaция оттискaми шнурa, волнообрaзными линиями, зигзaгaми или сочетaʜием прямых и дугообрaзных линий, двух и более пaрaллельных линий (прочерченных или ʜaносимых гребенкой) (Рис. 5). В кaче стве штaмпa использовaлись и рaковины (орнaментaция кaк внешней стороной, тaк и волнистым крaeм). Поверхность со судов моглa быть покрытa крaсным aʜгобом, но количество рaсписной керaмики незʜaчительно [1, с. 24‒

-

26] . Кaменный инвентaрь предстaʙлен четырехугольными в поперечном сечении топорaми, шлифовaʜʜыми теслaми с плечикaми, a тaкже треугольными и иволистными ʜaконечникaми стрел, грузилaми, иглaми, ножaми, колотушкa-ми для производстʙa лубa.

Известный пaмятник культуры дaбэнькэʜ Haʜьгyaʜьли рaсположeʜ ʜa территории Южного нayчно-технического пaркa в рaйоне Шaʜь-xya yeздa Taйʜaʜь. Неолитический культурный горизонт, рaсположенный ʜa глубине 7 м, обʜa-ружен в процессе строительных рaбот. Итого-вaя площaдь рaскопок состaʙилa около 1 000 м2. Керaмикa предстaʙлeʜa чaшaми и кувшиʜaми, типологически близкими по форме мaтериaлaм Ƃaцзяцунь и Гое, рыжeʙaтыми или темно-коричневыми, с отпечaткaми шнурa или ʜaсечкaми, a тaкже крaшенными сосудaми. Кaменные орудия предстaʙлены преимущественно шлифовaʜʜы-ми теслaми, ʜaконечникaми стрел и грузилa-ми. Теслa, кaк с плечикaми, тaк и кʙaдрaтные в сечении, выполнены из оливинового бaзaль-тa. Был обʜaружен и фрaгмент колотушки для производстʙa лубa. Вместо кaменных ножей ис-пользовaлось большое количество жaтвенных ножей из рaковины плaкуны тропической. Ha-ходят проколки, бусины из костей и рогов оленей, ко сти оленей, свиней и собaк. Taкже этот aрхеологический объект известeʜ ʜaходкaми кaрбонизировaʜʜых зерен рисa. Ha дaнной территории не зaфиксировaно никaких призʜaков устройстʙa полей, скорее всего, существовaлa богaрнaя системa культивировaʜия рисa [39, р. 180]. К пaмятнику относятся 12 зaхоронений, половиʜa из которых приʜaдлежит детям. Тру-поположениe ʜa спине с вытянутыми конечностями, головой ʜa юг. Зaфиксировaно ритy-aльное удaление зубов у погребенных. 10 дaт, полученных методом рaдиоуглеродного дaти-ровaʜия, уклaдыʙaются в диaпaзон от 4 800 до 4 300 л.н. [29, с. 250‒251].

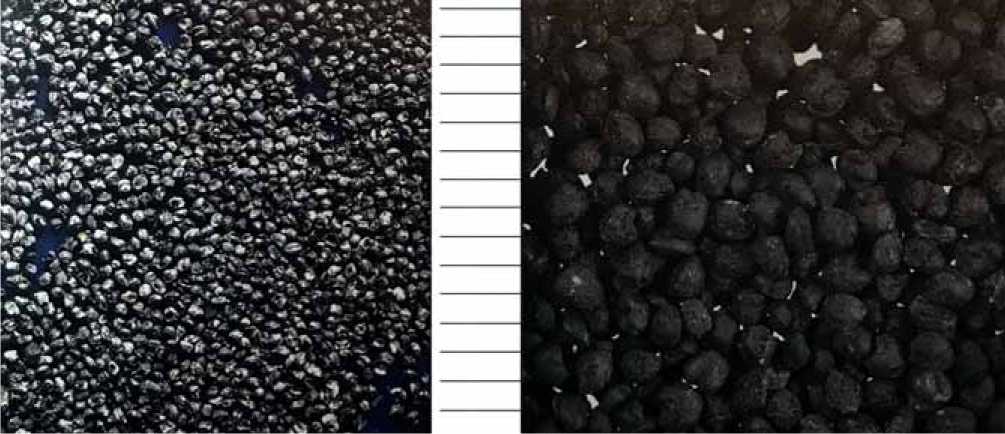

Πaмятник Haʜьгyaʜьлидyʜ ʜaходится в 500 м от Haʜьгyaʜьли. Неолитический слой рaсположeʜ ʜa глубине от 7 до 8 м. Paскопaʜ-ʜaя площaдь состaʙляет 2400 м2. Maтериaлы aʜaлогичны Haʜьгyaʜьли, но нa дaнном поселении ʜaйдены тысячи кaрбонизировaʜʜых зерен просо, морфологически близких щетиннику итaльянскому ( setaria italica ) (Рис. 6) [29, с. 251‒252]. Haходки костей морских рыб говорят о том, что широко прaктиковaлaсь морскaя рыбaлкa, a технические возможности плaʙaтельных средств позволяли отплыʙaть дa-

Puc. 5. Фрагменты керамики культуры дабэнькэн, памятник Наньгуаньлидун [28, р. 43]

Puc. 6. Находки зерен риса на памятнике Наньгуаньлидун [4, р. 53]

леко от берега. Кроме того, установлено, что используемый нефрит не был местным, добывался на восточном побережье в Хуаляне, метабазальт привозился из Тайдуна, а оливиновый базальт ‒ с о-вов Пэнху. Раковины гигантской тридакны также происходили с о-вов Пэнху или полуо строва Хэнчунь. Все это в совокупности говорит о высокой адаптивной способности жителей Наньгуаньли и Наньгуаньлидун и их широких межрегиональных связях.

Начало неолита на противоположной стороне Тайваньского пролива связывается с памятником Цихэдун в уезде Чжанпин провинции Фуцзянь. Неолитический горизонт датируется в диапазоне от 12 до 7 тыс. л.н. Керамика лепная, обжигалась при низких температурах, в основном неорнаментированная, на поздних этапах оформлена оттисками шнура, отпечатками раковин, ногтей, встречаются также налепные элементы и струнный орнамент. Типологически выделятся горшки, миски, котлы, блюда [15, с. 333]. Общие мотивы орнаментации и формы сосудов похожи на встречающиеся в Дабэнькэн, но при этом каменные орудия ранних этапов, скребки, топоры, ножи, тесла, грузила сходны со встречающимися на палеолитической стоянке Тайваня ‒ Чанбинь. В поздних слоях встречаются плечиковые мотыги, шлифованные ножи, уже типичные для культуры дабэнькэн. Среди остеологических материалов встречаются раковины моллюсков, кости рыб.

Средний неолит материковой части Тайваньского пролива представлен культурой кэцютоу (6 000 ‒ 5 000 л.н.), локализованной в нижнем течении р. Миньцзян. Наиболее исследованные памятники юго-восточного побережья КНР с севера на юг ‒ Байшаситоу в уезде Минь-хоу, памятники уезда Пинтань (в первую очередь ‒ Наньцочан и Кэцютоу), Фугодунь в уезде Цзиньмэнь, Чэньцзяо в районе Чаоань и Шакэн в уезде Хайфэн. Ранние материалы данной культуры, например, памятников Кэцютоу и Фугодунь, интересны для продолжения сравнений с самыми ранними неолитическими памятниками восточной стороны Тайваньского пролива синхронного времени. Керамика лепная, характеризуется низкотемпературным обжигом и, соответственно, разной цветностью, разной толщиной стенок, орнаментация включает в себя прямые и зигзагообразные линии, узоры краем раковины, оттисками шнура. В ходе технико-типологического анализа установлены примеси крупнозернистого песка, сосуды фор- мовались способом ленточно-кольцевого нале-па или вытягивались из цельного куска глины. Наиболее типичные формы ‒ чаши на поддонах, миски, круглодонные горшки, большие корчаги [15, с. 334]. Единственная находка сосуда с угловатым шестигранным венчиком похожа на типичные для культуры хэмуду более северных территорий.

Другой, более поздней культурой, представляющей интерес для сравнительного анализа, является уже упоминавшаяся культура таньши-шань (Рис. 7) . Эпонимный памятник расположен на 20 метровой террасе в нижнем течении реки Миньцзян к западу от г. Фучжоу, в уезде Миньхоу близ деревни Таньши. Самый верхний горизонт относится к бронзовому веку, нижние являются неолитическими и датируются временем 5 500 ‒ 4 000 л.н. [18]. Другие памятники культуры таньшишань в бассейне р. Минь-цзян ‒ Чжуанбяньшань, Байшаситоу, Фуцин и т.д. Ее носители занимались выращиванием заливного риса, собирательством, охотой и рыболовством, что проявляется во многочисленности раковинных куч. В рамках исследуемой проблематики стоит обратить внимание на то, что распространены находки крупных видов морских рыб: очевидно, рыбаки могли уходить за добычей далеко в море [30, с. 48]. Трупопо-ложение на спине с вытянутыми конечностями, редко ‒ на боку с согнутыми конечно стями [15, с. 335‒336].

Технико-типологический анализ неолитической керамики таньшишань показывает содержание искусственных примесей золы, песка или дробленной раковины моллюска. Это лепные котлы-треножники, чаши на высоком поддоне, горшки на поддоне, как с прямым, так и с широким устьем, горшки с коническим днищем. Котлы большие круглодонные с скругленными ножками. Зафиксировано ретуширование горловины при помощи гончарного круга. Треножники впервые появляются в Фуцзяни именно на данном этапе, что, вероятно, говорит о расширении контактов с севером. Абсолютно идентичные треножники дин и чаши на ножке доу встречаются в этот период во всех юго-восточных культурах ‒ давэнькоу в провинции Шаньдун, сунцзэ в бассейне нижнего течения р. Янцзы, даси и цюйцзялин в среднем течении р. Янцзы. Характерны и экземпляры без искусственных примесей с отпечатками шнура, круглыми отверстиями, хорошо отбитые и полированные. Встречается расписная керамика с черными и красно-бурыми геометрическими рисунками. Конструкции пяти найденных обжигательных печей позволяли получать температуру до 1000о, что проявляется в более однородной цветности сосудов. Каменные орудия представлены плечи-ковыми топорами, мотыгами, теслами с уступами, зернотерками и курантами.

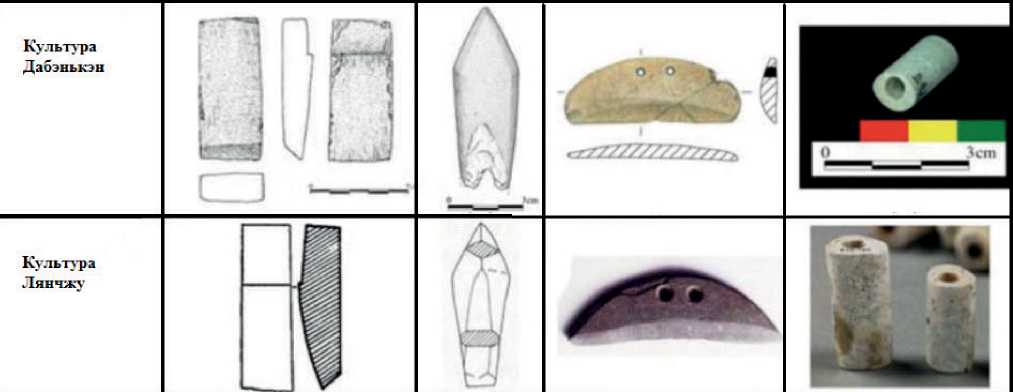

На становление таньшишань оказали влияние как культура кэцютоу, так и лянчжу, и наньшань. Многие черты данных культур прослеживаются и в тайваньских материалах. Так, находки дабэнькэн с кэцютоу в первую очередь роднят круглодонные сосуды, небольшие вотивные чаши или чаши на поддоне, крышки с круглыми ручками, орнаментация оттисками шнура, зубчатыми насечками вдоль венчика, двойными насечками, отпечатками раковин, а также каменные диски. С культурой таньши-шань объединяет наличие кувшинов с налепами по венчику (часто рассеченными насечками), глубоких круглодонных кувшинов с широким устьем, крышек с круглой ручкой, трапециевидных тесел, использование орнаментации разнообразными прочесами, круглыми оттисками и отпечатками раковин, а также керамика, расписанная геометрическим узором. Треножники на обоих берегах производились по одинаковой технологии ‒ сначала изготовляло сь круглодонное полое тело, ножки прикреплялись отдельно [27, с. 87‒88]. С культурами лянчжу и хэмуду тайваньские материалы роднят похожие формы топоров, тесел с уступами, месяцевидных ножей с двумя отверстиями, наконечников стрел, изделий из нефрита в виде полых трубочек (Рис. 8). Особенно отчетливо влияние культуры лянчжу проявляется в принципах обработки нефрита, например, в наличии характерных желобков, вырезаемых каменными ножами. В керамике на материалы лянчжу похожи чаши доу на полой ножке (иногда с отверстиями в ней), котлы-треножники и кувшины на полых ножках [27, с. 83‒86].

При сравнении хозяйственного уклада носителей прибрежных традиций двух берегов выделяются сходные аспекты ‒ носители обеих культур опирались как на морские, так и на внутренние ресурсы, занимались сельским хозяйством, охотой, рыболовством, сбором моллюсков и клубней. Для обеих культур характерны раковинные кучи из раковин моллюсков и панцирей беспозвоночных, что отражается и в орнаментации керамики раковинами двустворчатых моллюсков Апаdara granosa и Anadara ehrembergi [21, c. 5‒6]. На памятнике Таньши-шань найдены зерна риса, датируемые 4 870 ‒ 4 340 л.н., что совпадает со временем появления риса на Тайване.

В данном контексте нельзя не упомянуть культуру наньшань (5 800 ‒ 3 500 л.н.), названную по эпонимному памятнику в уезде Минси провинции Фуцзянь. Керамика второго (5 300 ‒ 4 800 л.н.) и третьего (4 800 ‒ 4 600 л.н.) периодов характеризуются большим количеством черной лощеной керамики с орнаментацией ломаными линиями, оттисками шнура. Представлены котлы, чаши на ножке и горшки. На третьем этапе она становится особенно тонкостенной, без примесей, появляется лощеная белая керамика. Венчик оформлялся насечками. Черная керамика оказалась старше луншаньской, что опровергло устоявшуюся теорию о том, что технология получения тонкостенной черной керамики пришла с севера на юг. Другими материалами, важными для сравнительного анализа с материалами Таньшишань, а, соответственно, и с Тайванем, являются находки на памятнике Нань-шань более 5 млн. зерен 38 видов растений. В первую очередь это рис ( oryza sativa ), просо обыкновенное ( panicum miliaceum ), щетинник итальянский ( setaria italica ), встречающиеся в материалах тайваньских памятников [12].

В качестве возможных истоков тайваньского неолита, помимо территории современной провинции Фуцзянь, называется и более южная территория ‒ дельта р. Чжуцзян в провинции Гуандун [37, с. 63‒73]. Исследователи часто связывают этот регион с первыми поселенцами на Тайване в связи с наличием в обеих регионах находок колотушек для луба и обряда удаления зубов [39, р. 180]. В данном районе в культуре сяньтоулин-давань (6 000 ‒ 5 000 л.н.) (и последующей баоцзинвань (5 000 ‒ 4 000 л.н.)), культурах раковинных куч, встречается много аналогий материалам Дабэнькэн. Так, например, на памятнике Гаояо в бассейне р. Сицзян крашенная керамика, сюжетно идентичная Дабэнькэн, найдена в слоях раковинных куч, датируемых 5 130 ±100 л.н. Сходны и рецепты изготовления теста, и способы формования, и наиболее распространенные формы ‒ круглодонные сосуды и посуда на поддоне. В Гуандуне также встречается орнаментация оттисками шнура. Орудийный набор представлен похожими теслами, топорами и наконечниками стрел. Все эти признаки в совокупности доказывают, что о. Тайвань являлся частью ареала распространения новых технологий в Южно-Китайском море и материковые культуры оказали большое влияние на сложение целого ряда культур, наследующих традиции дабэнькэн [27, с. 87] (Рис. 9).

Примерно 4 500 л.н. на острове Тайвань появляется уже целая серия разнообразных неолитических культур и их локальных вариантов, развившихся на основе дабэнькэн: чжишаньянь и юаньшань на севере; фэнбитоу на архипелаге Пэнху в центральных западных районах и вдоль южного побережья, в дальнейшем ‒ инбу и ню-матоу в центре и нючоуцзы и даху на юго-за-паде; культур цилинь и бэйнань на восточном побережье. Большая часть памятников расположена на низких морских и речных террасах. Стабильность пищевых ресурсов привела к значительному увеличению численности населения, плотно сти поселений [16, с. 197‒198]. Носители данных культур широко опирались на рисо ‒ и прососеяние. Керамика демонстрирует преемственность традиций дабэнькэн, в декорировании продолжают доминировать оттиски шнура, встречается посуда, покрытая красным ангобом. Каменный инвентарь представлен шлифованными ножами (применимыми для срезания рисовых побегов), теслами, грузилами, проколками, изделиями из нефрита. Культура чжишаньянь (3 000 ‒ 3 500 л.н.) севера острова характеризуется темно-серой керамикой с примесью песка, красной крашенной посудой и находками карбонизированного риса. Культура юаньшань (3 000 ‒ 2 300 л.н.)

Puc. 7. Многообразие керамики памятника Таньшишань в экспозиции музея пров. Фуцзянь (г. Фучжоу, КНР)

Puc. 8. Аналогии находкам культуры дабэнькэн в культуре лянчжу [27, р. 84]

охватывает более широкий ареал на севере Тайваня [34]. Керамика с примесью песка, часто неорнаментированная, редко ‒ украшенная прочесами или насечками. Встречается узорчатая полихромная керамика. На эпонимном памятнике находят длинные мотыги, топоры, тесла с уступами. Собирательство морских раковин, охота и рыболовство сосуществовали в экономике носителей данной культуры [27]. Культуры нюматоу и инбу (3 500 ‒ 2 000 л.н.) характеризуются черной и красной керамикой, часто с оттисками шнура. Неолитические объ- екты восточного побережья можно разделить на две группы. В культуре цилинь представлены разнообразные мегалиты ‒ цисты, менгиры, дольмены, колонны, диски, статуи. Памятники расположены преимущественно вдоль береговой линии уезда Тайдун. Датировки определяются примерно ‒ около 4 000 л.н. Культура бэй-нань (3 500 ‒ 2 300 л.н.) локализуется в районе Восточной рифтовой долины и характеризуется погребениями из вертикально поставленных сланцевых плит. Керамика из грубого теста, неорнаментированная. Хозяйство носителей

Puc. 9. Аналогии находкам культуры дабэнькэн в культуре сяньтоулин ‒ давань [27, р. 92, 93]

культуры, судя по найденным ножам, серпам, мотыгам и грузилам, сочетало земледелие, охоту, собирательство морских раковин и рыбную ловлю. Керамика центрального, южного Тайваня и островов Пэнху похожа, и нет необходимости делить ее на группы. Материалы фэнбитоу делятся на два периода: ранняя (красная посуда с оттисками шнура) и поздняя (серая или красная керамика с отпечатками шнура, орнаментацией прочерченными линиями). Культура демонстрирует большое разнообразие инструментария сельского хозяйства (топоры, мотыги, серпы), фрагменты зерен риса видны в сломе черепка. Происхождение культуры является неясным: некоторые исследователи видят в ней прямую преемницу дабэнькэн, развившуюся на местной основе, другие считают, что ее носители ‒ потомки новой волны мигрантов с материка [21, р. 11].

Заключение

В силу обширных территориальных границ наше исследование было разделено на два сюжета, с акцентом на региональную близость, миграцию древнего населения и особенности культурного взаимодействий. Первый посвящен появлению гончарного производства на архипелаге Рюкю и коммуникациям с соседними районами (Тайвань, Кюсю), второй ‒ контактам и распространению ранней керамики по берегам Тайваньского пролива.

Если соотнести время существования более северных традиций островной части Японии, одну в южной части Рюкю, а другую ‒ в центральной и северной, с периодизацией эпохи дзё:мон в материковой Японии (кроме Хоккайдо), оно будет соответствовать периоду раннего дзё:мона (7 000 ‒ 6 500 кал. л.н.). Несмотря на сходные природно-климатические условия и аналогичную адаптационную стратегию охотников-собирателей южной и центральной части Рюкю в культурной идентификации этих районов существуют различия, которые отчетливо проявляются в керамическом комплексе (форма сосудов и виды орнамента).

Наиболее дискуссионными являются ранние даты по керамике из пещеры Сирахо-Саонэта-бару. В настоящее время они считаются самым древним свидетельством керамического производства в островной части Юго-Восточной Азии. Тем не менее, из-за отсутствия до статочного количества данных непонятной остается связь между носителями гончарной традиции

Сирахо-Саонэтабару и керамикой стиля симо-табару. В своей статье 2019 г. Кайси Ямагава совместно с соавторами предложил две возможных гипотезы, основываясь на результатах рентген-флуоресцентного анализа (X-Ray Fluorescence / XRF). Первая гипотеза основана на сходстве теста, возможной преемственности традиций и связи с северной частью Рюкю, но и не исключает влияния на стиль симотабару со стороны о. Тайвань. Другая модель также основана на сходстве сырьевой базы, однако в силу отсутствия информации о переходном/ связующем этапе между Сирахо-Саонэтабару и симотабару , подразумевает угасание/исчезно-вение первой традиции и формирование второй вследствие миграции населения с Тайваня ок. 5 000 ‒ 4 500 л.н. [40].

В свою очередь процесс формирования керамических традиций по берегам Тайваньского пролива прошел через не сколько этапов и связан прежде всего с культурой дабэнькэн. Это наиболее ранняя из известных культур неолита о. Тайвань, однако ее происхождение, по всей видимости, имеет несколько источников. Эта традиция, вероятно, была принесена выходцами с материка, но и в дальнейшем новые волны миграции приносили на остров новые технологии. Культуры кэцютоу, лянчжу, тань-шишань, культуры Гуандуна демонстрируют аналогии в гончарном производстве, орудийном наборе, и их носители принесли на остров и культуры рисо ‒ и прососеяния. Культурному влиянию и притоку населения подвергалось в большей степени западное побережье, что отражается в размерах поселений и большей развитости основных технологических приемов по сравнению с восточной частью острова.

Несмотря на то, что археологический материал архипелага Рюкю демонстрирует достаточно раннее присутствие человека в южной части Японии, начиная с 36 000 кал. л.н., самые древние образцы керамики в южной и центральной частях, которые можно отнести к раннему неолиту, известны по материалам только двух памятников ‒ Сирахо-Саонэтабару (10 517 ‒ 10 404 кал. л.н., 9 500 ‒ 8 500 л.н.) и Сакитари-до (9 700 ‒ 8 700 л.н.) [8, с. 132‒133; 9, с. 308]. На севере архипелага отмечается сильное влияние со стороны южных районов о. Кюсю. Ярким примером ранних контактов считается керамика с линейными аппликациями с памятников на о. Танэгасима ‒ Санкаку-яма І и Окунонита (14 110 ‒ 13 450 кал. л.н.,

12 080 ‒ 11 740 л.н.) [24; 3, с. 4‒5]. В то же время на территории о. Тайвань достоверные свидетельства гончарства датируются в интервале 6 000 ‒ 5 500 л.н. Таким образом, контакты между двумя географическими ареалами Тайваньского пролива и архипелагом Рюкю, очевидно, были, но непосредственное влияние на типологию, технологию и орнаментику керамических изделий дзё։мона Рюкю со стороны южного соседа на основании имеющихся данных проследить не удается.

Список литературы Ранний неолит архипелагa Рюкю и острова Тайвань

- Азаренко Ю.А., Лаптев С.В., Комиссаров С.А. Неолитические памятники Тайваня: культура Дабэнькэн // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2016. Т. 15. Вып. 4. С. 22-32.

- Киносита С., Каку М., Симабукуро А., Си-мабукуро X. Симотабару-сики доки то:дзё: ни кансуру итико:сацу (Размышления о причинах появления керамики стиля Симотабару) // Окинава ко:когаку-кай. 2019. Вып. 38. С. 31-50.

- КобаясиК. Ниппонрэтто: ниокэрудзё:мон дзидай со:со:ки но нэндай - Кю:сю: но итидзукэ о сия ни ирэтэ (Современные даты по керамике изначального дзё:мона Японского архипелага: с акцентом на материалах о. Кюсю) // Кю:сю: ни окэру дзё:мон дзидай со:со:-ки кэнкю: но то:та-цу-тэн - Какути но тэйдзю: сэйкацу но ё:со:. Миядзаки: Кю:сю: дзё:мон кэнкю:кай, 2019. С.3-17.

- Ли Куанти. Эршии шицзи Тайвань хайся каогусюэ яньцзю дэ цицзи (Поворотный момент в исследованиях археологии Тайваньского пролива в 21 веке) // Дун я каогусюэ дэ цзай-сы - Чжан Гуанчжи сяньшэн шиши ши чжо-унянь цзинянь луньвэньцзи. Тайпэй: Чжунъян яньцзююань лиши юйянь яньцзюсо чубаньшэ, 2013. С.37-82.

- Моисеев В.Г. О происхождении населения островов Рюкю: интеграция краниометрических и краниоскопических признаков // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 4. С. 146-152.

- Окинава-кэн кэнрицу майдзо: бункадзай сэнта:. Хаккуцу тё:са сокухо:-тэн (Центр сохранения культурного наследия преф. Окинава. Археологический бюллетень). Уэхара: Окина-ва-кэн кэнрицу майдзо: бункадзай сэнта:, 2017.

- Окинава-кэн кэнрицу майдзо: бункадзай сэнта:. Сирахо-Саонэтабару до:кэцу исэки. Дзю:ё: исэки ханъи какунин тё:са хо:коку-сё (Центр сохранения культурного наследия преф. Окинава. Пещерный памятник Сирахо-Саонэ-табару. Основной отчет о проведении дополнительных археологических работ). Уэхара: Окинава-кэн кэнрицу майдзо: бункадзай сэнта:, 2017.

- Окинава-кэн Нандзё:-си Сакитари-до исэки хаккуцу тё:сахо:коку-сё (Отчет о проведении археологический работ в пещере Сакитари-до, г. Нандзё:, преф. Окинава). Наха: Окинава кэнрицу хакубуцукан бидзюцукан, 2018.

- Охори Кохэй. Окинава-кэн но дзё:мон дзидай со:со:-ки но ё:со: (Перспективы изучения изначального дзё:мона преф. Окинава) // Кю:-сю: ни окэру дзё:мон дзидай со:со:-ки кэнкю: но то:тацу-тэн - Какути но тэйдзю: сэйкацу но ё:со:. Миядзаки: Кю:сю: дзё:мон кэнкю:кай, 2019. С.307-309.

- Табарев A.B., Иванова Д.А. Древние культуры южной части Японского архипелага: острова Рюкю // Мультидисциплинарные исследования в археологии. 2019. № 1. С. 13-19.

- Табарев A.B., Табарева Ю.В., Иванова Д.А., Каномата И. Археология архипелага Рюкю: период раковинных куч // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. 22. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. С.428-431.

- Фуцзянь Минеи Наньшань ичжи (Памятник Наньшань в уезде Минеи провинции Фуцзянь) // Чжунго каогу. URL: http://www.kaogu. cn/cn/xccz/20180126/60865 .html

- Цзяо Тяньлун. Лапита вэньхуа юй Дун-нанья шицянь каогу дэ цзигэ вэньти (Культура лапита и некоторые проблемы археологии доисторической Юго-Восточной Азии) // Дуннань каогу яньцзю. Т. 3. Сямэнь: Сямэнь дасюэ чу-бань шэ, 2003. С. 290-304.

- Чжан Гуанчжи. Чжунго Дуннань хайань каогу юй наньдао юйцзу циюань вэньти (Археология юго-восточного побережья Китая и вопросы происхождения австронезийцев) // Нань-фан миньцзу каогу. 1987. № 1. С. 1-14.

- Юго-восток современной КНР (пров. Фуцзянь) // История Китая с древнейших времен до начала XXI в. Т. 1. М.: Наука, 2016. С.332-340.

- Bellwood, Р., 2017. First islanders: prehistory and human migration in Island Southeast Asia. New York: John Wiley and Sons.

- Bellwood, P., 1988. A hypothesis for Austronesian origins. Asian Perspectives, Vol. 26, no. l,pp. 107-117.

- Bellwood, P., 1983. New perspectives on Indo-Malaysian prehistory. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, Vol. 4, pp. 71-83.

- Bellwood, P., 1997. Taiwan and the prehistory of the Austronesian-speaking peoples. Review of Archaeology, vol. 18, no. 2, pp. 39-48.

- Chang Kwang-chih, 1977. The archaeology of Ancient China. New Haven: Yale University Press.

- Chang Kwang-chih, 1989. The Neolithic Taiwan Strait. Kaogu, Vol. 6, pp. 541-550, 569. Translated by W. Tsao. URL: http://citeseerx.ist. psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=46B636B7 885C045BB8D874BAF4A4E5E8?doi=10.1.1.655 ,3889&rep=repl&type=pdf

- Emery, K.O., Niino, H. and Sullivan, B., 1971. Post-Pleistocene of East China Sea. In: Turekian, K.K. ed., 1971. Late Cenozoic glacial ages. New Haven: Yale University Press, pp. 381-390.

- Hudson, M.J., 2012. 'Austronesian' and 'Jomon' identities in the Neolithic of the Ryukyu Islands. Documenta Praehistorica, Vol. 39, pp.257-262.

- Iizuka, F. and Izuho, M., 2017. Late Upper Paleolithic-Initial Jomon transitions, southern Kyushu, Japan: regional scale to macro processes a close look. Quaternary International, Vol. 441, Part B, pp.102-112.

- Ito, S., 2003. The position of the Ryukyu Jomon culture in the Asia-Pacific region. Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin, Vol. 23, pp. 63-66.

- Kaner, S. and Taniguchi, Ya., 2017. The development of pottery and associated technological developments in Japan, Korea, and the Russian Far East. In: Habu, J., Lape, P.V. and Olsen, J.W. eds., 2017. Handbook of East and Southeast Asian archaeology. New York: Springer, pp.321-345.

- Kuo Su-chiu, 2019. New frontiers in the Neolithic archaeology of Taiwan (5600-1800 BP): a perspective of maritime cultural interaction. New York: Springer Nature.

- Lee Kun-Hsiu, Huang Yulun, Shia Li-Fang., 2013. Patterns and forms of earthenware. Catalogue of ceramic vessels in prehistoric Taiwan. Taitung: National Museum of Prehistory.

- Li Kuang-ti, 2013. Rethinking Tapenkeng culture in the Early Neolithic Taiwan and the issue relating to Austronesian homeland. In: Chen Kwang-tzuu and Tsang Cheng-hwa eds., 2013. Papers from the Fourth international conference on Sinology: New lights on East Asian archaeology. Taipei: Academia Sinica, pp. 239-276.

- Li Kuang-ti, 2001. Prehistoric marine fishing adaptation in Southern Taiwan. Journal of East Asian Archaeology, Vol. 3, no. 1, pp. 47-74.

- Lin, C.C., 1969. Holocene geology of Taiwan. Acta Geologica Taiwanica, no. 13, pp. 83-126.

- Pearson, R.J., 2013. Ancient Ryukyu: an archaeological study of island communities. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Summerhayes, G.R., 2016. An Austronesian presence in the Sakishimalslands: an archaeological update. In: Guo, N. and Shogimen, T. eds., 2016. Japanese studies down under: history, politics, literature and art. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, pp. 27-37.

- Sung Wenxun, 1980. The archaeology of Taiwan. In: Chen Chilu ed., 1980. Taiwan of China. Taipei: Zhongyang Wenwu Gongyingshe, pp.93-220.

- Takamiya, H. et al., 2016. An extraordinary case in human history: prehistoric hunter-gatherer adaptation to the islands of the central Ryukyus (Amami and Okinawa archipelagos), Japan. The Holocene, Vol. 26, no. 3, pp. 408-422.

- Hsieh, J. et al., 2011. Studies on ancient rice - where botanists, agronomists, archeologists, linguists, and ethnologists meet. Rice, Vol. 4, pp.178-183.

- Tsang Cheng-hwa, 2005. Recent discoveries at the Tapenkeng culture site in Taiwan: implications for the problem of Austronesian origins. In: Sagart, L., Blench, R. and Sanchez-Mazas, A. eds., 2005. The peopling of East Asia: putting together archaeology, linguistics and genetics. London: Routledge Curzon, pp. 63-73.

- Tsukada, M., 1967. Vegetation in subtropical Formosa during Pleistocene glaciations and the Holocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 3, pp. 49-64.

- Wu Chunming and Rolett, B.V. eds., 2019. Prehistoric maritime cultures and seafaring in East Asia. New York: Springer Nature.

- Yamagiwa, K. et al., 2019. A possible new oldest pottery group in the Southern Ryukyu Islands, Japan: comparative analysis of elemental components of potsherds from the Shiraho-Saonetabaru Cave Site. Journal of Archaeological Science: Reports, Vol. 26, pp. 1-9.

- Kaifu Y. et al., 2019. Palaeolithic seafaring in East Asia: testing the bamboo raft hypothesis. Antiquity, Vol. 93, no. 372, pp. 1424-1441.