Ранний опыт мемориализации Гражданской войны на Юге России: первый памятник героям-таманцам

Автор: Морозова Ольга Михайловна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: "В граните и бронзе": монументальное наследие советской эпохи

Статья в выпуске: 3 (23), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - выявление обстоятельств сооружения памятника участникам похода Таманской Красной армии в станице Славянской и раскрытие символического значения, придававшегося монументу современниками его создания. Материалами исследования послужили документы личного архива начальника штаба Таманской армии Г. Н. Батурина, сохранившегося в Центре документации новейшей истории Ростовской области. Проведена работа по атрибуции фотоматериалов. Установлены обстоятельства проведения конкурса проектов памятника, проанализированы события, связанные с его возведением, выявлены подробности торжественных мероприятий, сопровождавших его открытие, определены персоналии, внесшие значительный личный вклад в сооружение монумента. Уделено внимание характеристике личности архитектора и художника А. А. Юнгера - создателя проекта памятника. Сделан вывод, что присущий памятнику милитарный дух отражает самоощущение таманцев, утвердившихся по результатам Гражданской войны в роли профессиональных военных.

Памятник таманской красной армии, станица славянская, г. н. батурин, е. и. ковтюх, а. а. юнгер, центр документации новейшей истории ростовской области

Короткий адрес: https://sciup.org/170175036

IDR: 170175036 | УДК: 93/94(470-13)”1918/1920”725.945.1 | DOI: 10.36343/SB.2020.23.3.002

Текст научной статьи Ранний опыт мемориализации Гражданской войны на Юге России: первый памятник героям-таманцам

В 1923 г. в кубанской станице Славянской (в настоящее время — город Славянск-на-Кубани) был открыт один из первых в стране памятников, связанных с событиями

Гражданской войны. Советский стандарт ме-мориализации свершившейся революции еще не был выработан, поэтому монумент отличает выраженная индивидуальность.

Изучение подобных памятников, имеющих уникальные характеристики, а также обстоятельств их создания чрезвычайно важно не только для реконструкции исторических событий переломного периода отечественной истории, но и в аспекте исследования особенностей мемориализации недавнего прошлого, сложившейся в результате инициативы рядовых участников событий с целью использования подобного опыта в современной общественной практике.

Судьба мемориальных объектов региона, в том числе и памятника героям-таманцам, подвергалась частичному изучению в работах историков и краеведов. Данные государственного учета объектов культурного наследия Краснодарского края, вписанные в контекст драматических событий Гражданской войны на Кубани и Черноморье, представлены в статье А. В. Гончарова [2]. Е. Ф. Кринко собрал обширный перечень мемориальных объектов на территории Южного и Северокавказского федеральных округов, по возможности установив обстоятельства их возведения и последующую судьбу [12, c. 154–172]. В этой статье упоминается и славянский мемориал. Отдельные обстоятельства его сооружения приведены в книге А. И. Соловьева [5]. При этом остается слабо изученной та ветеранская среда, которая выступила инициатором создания монумента, ее социальные надежды и подспудные мотивы, которые объединили бывших однополчан в общем порыве. Осуществленная реконструкция духовного мира этих людей оказалась созвучна символике самого монумента.

Цель исследования заключается в выявлении обстоятельств сооружения памятника участникам похода Таманской Красной армии в станице Славянской, который представляет собой частный случай из социальной жизни первых лет советской власти и свидетельствует о мироощущении многочисленного слоя ветеранов Гражданской войны, игравшего ведущую роль в жизни общества. Кроме того, была предпринята попытка оценить смысловое значение эстетики и символики монумента, основанное на результатах многолетнего исследования ветеранской среды, на знании ее ценностных ориентиров и базовых пред- ставлений, приобретенных в первой половине 1920-х гг.

Методология исследования предполага- ет синтез системно-исторического и историкогенетического методов, а также использование принципов диахронного анализа.

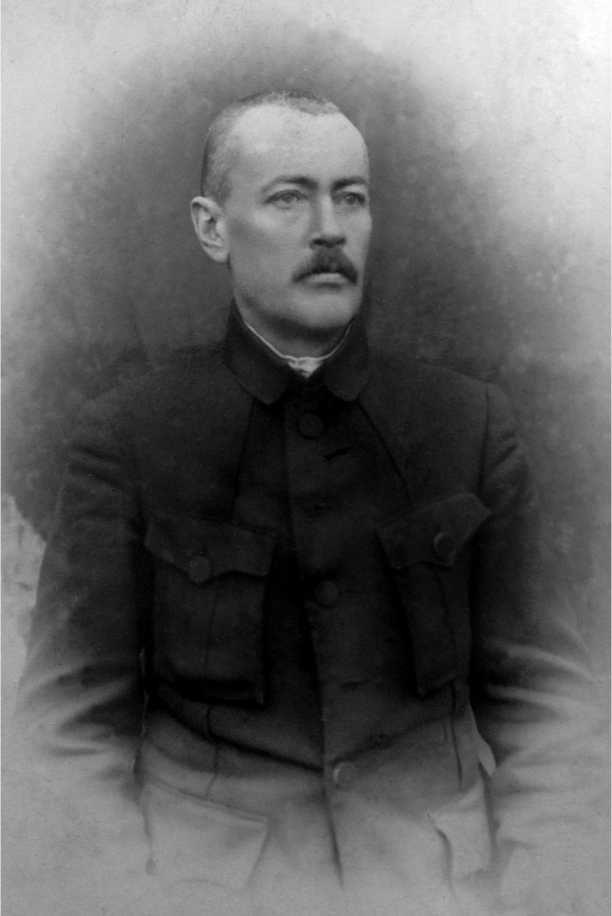

Исследование основано на документальных материалах, сохранившихся в Центре документации новейшей истории Ростовской области и отражающих обстоятельства возникновения идеи проекта и ее реализации. Это несколько дел, в которые собраны бумаги бывшего начальника штаба Таманской армии Григория Николаевича Батурина (1880–1925), (Фото 1) переданные в краевой партийный архив, по-видимому, его вдовой Александрой Федоровной. Среди них оказались фотографии, сделанные в день открытия памятника, а также вышедшая единственным номером к этому торжественному моменту газета «Красный таманец» [7] [8] [9] [10].

Фото 1. Григорий Николаевич Батурин (1880–1925). Лагань, 1919 г.

Документальные материалы, использованные в процессе работы над исследованием, отличаются определенной спецификой. Содержащаяся в них информация часто имела фрагментарный характер, поэтому автору пришлось привлечь накопленные в ходе архивного поиска сведения и научный справочный материал, а также провести атрибуцию фотодокументов.

Эта находка (равно как и настоящее исследование) будет способствовать расширению научных представлений о процессе формирования советской мемориальной традиции, которая является предметом особого внимания ряда исследователей, по крупицам собирающих фактический материал о больших и малых памятниках, разбросанных по городам и станицам нашего региона.

Таманская армия, память о которой призван увековечить мемориал, была сформирована 27 августа 1918 г. в результате соглашения командиров разрозненных отрядов, которое было достигнуто на собрании в Геленджике. В нее были собраны красные отряды, отступавшие после падения советской власти в Екатеринодаре из западных отделов Кубанского войска. К ним присоединились ушедшие с территории Украины под давлением австро-германских войск вооруженные группы и части. Общая численность бойцов под ружьем составляла около 25 тыс. Командующим армией был избран бывший матрос торгового парохода «Патагония», а теперь командир 4-го Днепровского полка Иван Иванович Матвеев, начальником штаба — бывший штабс-капитан Г. Н. Батурин. Эта армия, за которой шло несколько десятков тысяч беженцев, совершила переход по Черноморскому побережью, выдержав ряд успешных боев — за обладание Михайловским перевалом, под станицей Белореченской и др., соединившись с Северокавказской Красной армией под Армавиром 17 сентября. В октябре 1918 г. Таманская армия была реорганизована в дивизию и вошла в состав регулярной 11-й Красной армии. Уже в Астрахани Таманская дивизия распалась на Особую кавалерийскую дивизию и пехотную бригаду. Позднее Особая кавдиви-зия была переименована в 7-ю кавдивизию. В 1919 г. была образована 48-я Таманская ди визия, затем ее слили с 50-й стрелковой дивизией в 50-ю Таманскую дивизию. Она входила в 10-ю, потом 9-ю армию. Позже ее влили в 34-ю стрелковую дивизию, и именование Таманской было утеряно [4, c. 4].

Пережитые испытания спаяли таманцев. Среди них были как уроженцы западных кубанских станиц, так и выходцы из Украины и других частей страны. После демобилизации из Красной армии они, как и остальные ветераны, группировались и сплачивались. После высадки на Тамани десанта С. Г. Улагая вернувшиеся уже домой бойцы по призыву бывшего командующего армией Епифана Иовича Ковтюха и Г. Н. Батурина взялись за винтовки. В дальнейшем, заняв ряд руководящих постов в станицах Темрюкского, Тимашёвского и Славянского отделов, командиры-таманцы приняли участие в советском строительстве.

История памятника началась в декабре 1922 г. В самом конце работы съезда Советов Славянского отдела, когда наступил момент для традиционной съездовской «вермишели», товарищ Зимин, сам бывший таманец, внес предложение о постройке памятника бойцам Таманской армии в связи с приближающимся пятилетием знаменитого похода. Никто не возражал, и предложение было тут же зафиксировано в протоколе. Впоследствии Зимин признавался, что памятник ему виделся довольно скромным сооружением, выполненным каким-нибудь местным умельцем из кирпича и цемента и увенчанным пятиконечной красной звездой и приличествующим случаю лозунгом [10, л. 6a].

Собравшийся на следующий день Славянский отдельский исполком был воодушевлен перспективой сооружения мемориала и решил, что памятник должен представлять собой «художественное произведение с ярко выраженной идеей Победы рабочекрестьянской власти». Им была утверждена смета на 15 000 золотых рублей. Через печать был объявлен конкурс проектов с учреждением двух премий: первая — 150 золотых рублей, вторая — 100 золотых рублей. Однако проектов на конкурс поступило мало, и они не отличались особо выдающимися качествами. Поэтому подведение итогов, первоначально назначенное на 1 февраля, откладывалось дважды и состоялось лишь в середине апреля. Конкурсная комиссия состояла из представителей Кубанского областного партийного комитета, областного исполкома, исполкома Славянского отдела и трех профессиональных художников. Всего к конкурсу было допущено двенадцать проектов, семь из них сразу оказались отвергнутыми из-за несоблюдения требований, таким образом, обсуждению подверглись только пять. Но и они не удовлетворили комиссию — по ее мнению, ни в одном из них идея мемориала не была отражена с достаточной полнотой и художественностью [10, л. 6a].

Тем не менее, понимая невозможность отказаться от озвученных перед общественностью планов, комиссия остановила своё внимание на проекте краснодарского архитектора Александра Александровича Юнгера под девизом «Памятник армии — история армии». Ему и была присуждена вторая премия (первую решили не присуждать). Возможно, сомнения комиссии были вызваны не художественной слабостью предложенного монумента, а личностью самого Юнгера. Оказавшись в 1918 г. в Екатеринодаре, он сотрудничал с журналами белого Юга, в которых публиковал антибольшевистские и антисамостийные карикатуры [3, с. 165, 211] [11].

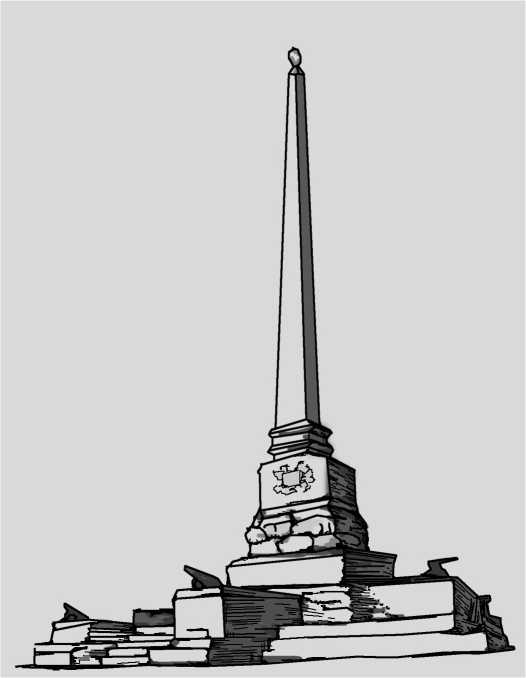

Проект был решен в классическом стиле (Рис. 1). Ампирную стелу окружал подиум, на котором должно было разместиться восемь пушек. Четыре пологие лестницы, ведущие к подножию стелы, напоминали нижний марш лестницы Камероновой галереи в Царском Селе. В проекции сверху они образовывали крест, что конкурсная комиссия предпочла не заметить. Визуально стела казалась оторванной от своего постамента, так как между ними находилась раздавленная под ее тяжестью рептилия, символизирующая, по-види-мому, «гидру контрреволюции». Девиз проекта «Памятник армии — история армии» поддерживался барельефами, которые должны были изображать различные эпизоды из истории похода Таманской армии.

1 мая на берегу речки Притоки состоялась торжественная закладка памятника, хотя техническая документация ещё не была готова. Сооружение монумента затягивалась из-за творческих поисков автора проекта. А.А.Юн-

Рис. 1. Рисунок из газеты «Красный таманец» (23 декабря 1923 г.)

гер желал, чтобы барельефы были отлиты из чугуна, а на это требовалось 3 тыс. пудов металла. Не имея денег для его закупки, Славянский отдельский партийный комитет возбудил перед вышестоящими органами ходатайство о бесплатном отпуске чугунного лома из запасов, имеющихся на государственных складах. Вопрос так и не был решен положительно, и А.А.Юнгер согласился на использование в изготовлении барельефов бетона, обработанного под натуральный камень. Но и вариант с бетоном не удалось реализовать. Время было упущено, и изготовить барельефы ко дню открытия памятника, 7 ноября, оказалось невозможно [10, л. 6a].

Судя по всему, таманцы и автор проекта во время работы над мемориалом испытывали сильную взаимную неприязнь, вызванную как организационными конфликтами, так и противоречиями идейного характера. Таманцев не мог не расстраивать тот факт, что участие в святом для них деле принимает человек с сомнительным «белогвардейским» прошлым. В статье, посвященной истории соору- жения памятника, председатель Славянского отдельского исполкома Никифор Васильевич Проскурнин отпустил в его адрес немало злых замечаний. Как он утверждал, на барельефах злоключения не закончились. Закладка фундамента началась лишь в конце июля. Из-за упущения А. А. Юнгера работы потребовали дополнительных средств, выходящих за пределы ассигнований по смете.

Нельзя сказать, что А. А. Юнгер был новичком в проектировании и реализации архитектурно-инженерных сооружений. Еще во время учебы в мастерской архитектора Л. Н. Бенуа в Санкт-Петербурге он, будучи человеком, ограниченным в средствах, параллельно занимался выполнением архитектурных проектов. Строительную практику А.А.Юн-гер получил под руководством В.А.Покров-ского, помогая ему при возведении казарм в Царском Селе. Опыт участия в конкурсах он приобрёл, работая над проектами совместно с гражданским инженером А. П. Аплаксиным. Накануне 1917 г. А.А.Юнгер работал в отде- ле зернохранилищ Государственного банка, где занимался проектированием элеваторов. Вместе с отделом был эвакуирован в Екате-ринодар в 1918 г. В годы Гражданской войны в городах Юга России скопилось много бежавших из центра страны квалифицированных преподавателей, практиков и ученых, а также студентов и просто желающих получить образование, хотя бы для того, чтобы избежать призыва в армию. Поэтому в Ростове и Краснодаре возникло невиданное доселе в провинции число профессиональных учебных заведений. Сам А. А. Юнгер преподавал в Кубанском политехническом институте [11].

Но, тем не менее, инженер-архитектор А. А. Юнгер допустил превышение сметы. Инициативной группе нужно было вновь решать задачу добывания денег. На помощь пришли Темрюкский городской исполком (и, в частности, заместитель его председателя — бывший помощник начальника штаба Таманской армии Алексей Иванович Хвалюн), а также некоторые волостные исполкомы. Это было как нель-

Фото 2. Митинг по случаю открытия памятника. Общий вид (Станица Славянская, 23 декабря 1923 г.)

зя кстати, потому что в начале сентября выяснилось, что для окончания работ не хватает еще 1500 пудов цемента, который спешно пришлось закупать в Новороссийске. После этого работа пошла без перебоев, но дату открытия памятника пришлось приурочить не к шестой годовщине Октябрьской революции, а ко дню съезда Советов Славянского отдела.

Среди руководителей строительства памятника были инженер Рубинов и исполнитель работ — техник Власов. Центральную стелу должен был венчать советский герб, над которым работал художник С. К. Крамской. Он также выполнял обязанности фотографа и фиксировал все этапы строительства. К сожалению, судьба этих снимков осталось неизвестной. А вот три фотографии митинга по случаю открытия памятника сохранились среди бумаг Батурина.

Проект памятника предполагал установку восьми пушек на постаментах вокруг основной части мемориала. Они были призваны напоминать о техкорабельныхорудиях с пото пленной Черноморской эскадры, которые бойцы тащили на себе через горы. Г. Н. Батурин выехал в Ростов и обратился к командованию Северокавказского военного округа, которое бесплатно передало ему корабельные пушки времен Русско-японской войны. Г. Н. Батурин, пользуясь своими широкими связями в крае, смог организовать их перевозку в Славянскую [7, л.12].

В рамках подготовки к открытию памятника была проделана большая работа по увековечиванию памяти о Таманской армии. Г. Н. Батурин, бывший тогда начальником 9-й Донской стрелковой дивизии, написал воспоминания, в которых представил наиболее яркие эпизоды Таманского похода. В основном это были портреты участников похода — совершенно неканонические, а потому поразительные…

Шёл 1923 год. В это время советский писатель А. С. Серафимович работал над романом «Железный поток», в котором развивается та же идея, что и в очерках Г. Н. Батурина:

Фото 3. Митинг по случаю открытия памятника. Вид с юга (Станица Славянская, 23 декабря 1923 г.)

Фото 4. Митинг по случаю открытия памятника. Общее фото участников на фоне монумента (Станица Славянская, 23 декабря 1923 г.)

как революция меняет взгляд людей на мир. Эти очерки были изданы тиражом 3000 экземпляров в виде небольшой брошюры, которую таманцы получили при открытии памятника в качестве подарка [1]. Брошюра была проиллюстрирована художником Григорием Козорезовым. Всего он сделал карандашом и тушью 54 рисунка, которые планировал опубликовать в отдельно изданном альбоме. Намерение автора упиралось в отсутствие денег, которых ему требовалось 300 червонцев. Сведения об издании обнаружены не были, по-ви-димому, оно не состоялось.

Местный учитель Полиен Николаевич Яковлев (1883–1942) [6, c. 20–23], впоследствии советский детский писатель, сочинил выразительные стихи, опубликованные в газете «Красный таманец»:

Кровь таманцев Коммунизма Цементировала части — Крепок он, как эта призма Под гербом советской власти.

Их память почтим не в надгробном рыданье,

Довольно нам жалких тоскующих слез,

Над памятью братьев склонимся в молчанье,

В молчанье страшнее грохочущих гроз [10, л. 6a, 7].

Хотя к моменту открытия памятника (Фото 2, 3, 4) барельефы отлить не удалось, желание украсить ими монумент сохранилось. Предполагалось, что они будут все-таки изготовлены и установлены, чтобы усилить художественное выражение идеи мемориала. На митинге звучали соответствующие речи и давались обещания. Однако исполниться этим планам было не суждено.

Вечером 18 декабря 1923 г. в зале театра им. А. В. Луначарского состоялось торжественное заседание, посвященное предстоящему открытию памятника героям-таманцам. Вступительную речь произнес Н. В. Проскурнин. Он подчеркнул, что беспримерные подвиги таманцев заслуживают не только бетонного памятника, но и вечной светлой памяти в сердцах потомков. Ее должны символизировать ежегодные собрания, посвященные подвигам тех, чьими останками устлан путь от устья Кубани до устья Волги. Следующим выступил

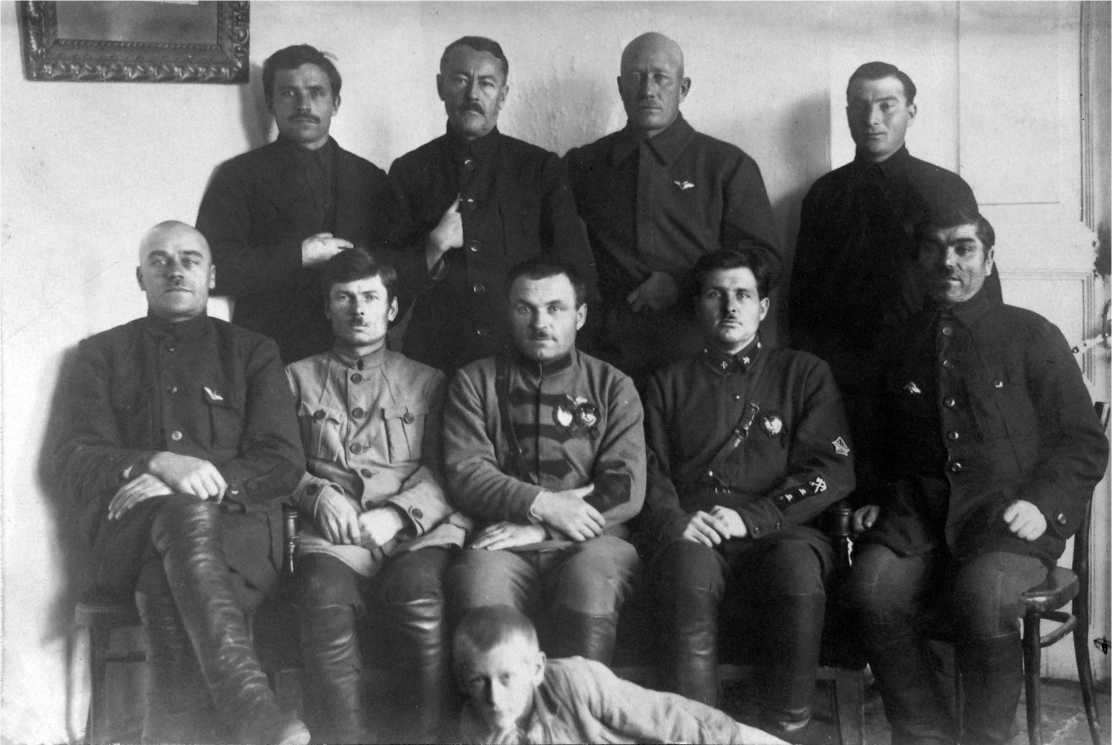

Фото 5. Бойцы и командиры Таманской армии. Сидят: П. С. Решетняк, неизв., Е. И. Ковтюх, М. В. Смирнов, И. Красилов. Стоят: неизв., Г. Н. Батурин, А. И. Хвалюн, Я. Е. Гладких (Станица Славянская, 23 декабря 1923 г.)

Батурин, в своей речи он описал то, как из разрозненных отступающих отрядов постепенно создавалась армия. Газета «Красный таманец» приводит яркую цитату из его выступления: «И для человека, видавшего, как от взрывов разлетаются в разные стороны части тела товарища, с которым только что говорил, не пуод силу было смотреть, сердце разрывалось, когда на сотни верст в песках калмыцкой степи через каждые две-три сажени перемешанные с песком и снегом торчали головы, ноги, руки окоченевших трупов…» [10, л. 6a].

Праздничное открытие памятника стало поводом для встречи ветеранов-таманцев. На коллективной фотографии (Фото 5), сделанной 23 декабря 1923 г., запечатлены:

Григорий Николаевич Батурин, 27 августа — 1 декабря 1918 г.— начальник штаба Таманской армии;

Епифан Иович Ковтюх, летом 1918 г.— командир Полтавского, Славянского, Советского пехотных полков; с 27 августа — коман дующий 1-й колонной; с 12 октября 1918 г.— командующий Таманской армией, а в 1923 г.— командир 22-й стрелковой дивизии РККА;

Марк Васильевич Смирнов, командующий армией с 22 октября 1918 г., в 1923 г.— командир отрядов железнодорожной охраны;

Алексей Иванович Хвалюн, начальник штаба 3-й Таманской стрелковой дивизии в декабре 1918 — феврале 1919 г.;

Яков Емельянович Гладких, адъютант первого командующего Таманской армией И. И. Матвеева, в 1923 г.—дежурный адъютант в управлении командующего Московским военным округом Н. И. Муралова;

Прохор Савич Решетняк, командир бригады, в 1923 г.— помощник военного комиссара Славянского отдела;

и другие таманцы [9, л. 23].

Жизнь таманцев была неразрывно связана с армией в годы Гражданской войны и после ее окончания. Ранее входившие в нее части неоднократно расформировывались и перефор- мировывались, но красноармейцы стремились держаться своих товарищей и старых командиров. На гражданской службе они всегда работали крупными группами в рамках одного учреждения. Назначенный руководителем бывший командир набирал в свой аппарат однополчан, чувствуя ответственность за их судьбу и благополучие и видя в них надежную, проверенную опору. Возведенный обелиск был не только памятником погибшим товарищам, но и серьезной заявкой на особое место живых таманцев в пантеоне героев революции.

С точки зрения политико-символического наполнения монумент ничем не заявляет о советской идеологии (кроме, пожалуй, герба на его вершине). Он наполнен древними восточными знаками. Пирамида и венчающий ее обелиск известны как эмблематические воплощения мощи солнечных лучей и бессмертия, как «вызов вечности». Восемь пушек и восемь планировавшихся барельефов перекликаются с типичным для храмовой архитектуры использованием этого числа как символа возрождения для вечной жизни (восьмисторонняя форма представлялась промежуточной между символикой квадрата — земного бытия — и небесного круга). Раздавленная тяжестью обелиска змея связана с ветхозаветной традицией, изображающей ее как врага человечества, как зло, искушение и обман. Тут есть и отголоски западноевропейской христианской иконографии Девы Марии, наступающей ногой на змею (уже как символ первородного греха). Массивность конструкции может быть идентифицирована как напоминание о трудностях похода Таманской армии. Примечательно, что не нашлось места серпу и молоту, официальной символике пролетарской революции. Главный материальный элемент — корабельные пушки — придает всему монументу милитарный дух, что очень точно отражает биографии таманцев и их притязания в новой жизни. В 1923 г. многие из них, дети батраков, продолжали служить в РККА на командных должностях, рассматривая свой новый статус как наглядное выражение революционных завоеваний. По сравнению с замечательным романом А. С. Серафимовича этот памятник более правдив. Если будущий классик соцреализма стремился показать превращение внепартийной стихии в принявшую большевизм, что он искренне хотел увидеть в истории Таманской армии, то возведенный стараниями ветеранов-таманцев монумент символизировал ту победу, к которой они действительно рвались,— победу над тяготившим их ярмом сословного деления.

Таким образом, на основе документов из личного архива Г. Н. Батурина, большинство из которых впервые введены в научный оборот, удалось реконструировать события, связанные с установкой одного из ранних советских памятников, посвященных только что окончившейся Гражданской войне, а также подвергнуть научному анализу его символику и ее значение в аспекте мемориализации этих событий на Юге России. Однако этих документов оказалось недостаточно для выяснения судеб всех людей, принимавших участие в проектировании и возведении мемориала, определении его значения в формировании советской эстетики и символики монументальных сооружений, связанных с революционным началом советской эпохи.

Olga M. MOROZOVA

Список литературы Ранний опыт мемориализации Гражданской войны на Юге России: первый памятник героям-таманцам

- Батурин Г. Н. Красная Таманская армия. Краткий популярный военно-исторический очерк 1918-1920 гг. Славянская: Тип. Славянского отдельского исполкома, 1923.

- Гончаров А. В. «Победителям и побежденным»: эпоха гражданского противостояния на Кубани и Черноморье в объектах культурного наследия. [Электронный ресурс] // Наследие веков. 2018. №2. С. 41-47. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/ uploads/2018/06/2018_2_Goncharov.pdf (дата обращения: 05.08.2020).

- Еремеева А. Н. «Под рокот гражданских бурь» (Художественная жизнь Юга России в 1917-1920 гг.). СПб: Нестор, 1998.

- Известия ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР. 1924. 16 марта. №63 (2098).

- Соловьев А. И. Азовское море и Приазовье. История, география, экономика, экология, культура. Таганрог: Таганрогский радиотехнический институт. 1993.

- Фуфалько Б. Д. Полиен Николаевич Яковлев // Копыл. 2016. № 2. С. 20-23.

- Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. Р-910. Оп. 3. Д. 650.

- Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. Р-910. Оп. 3. Д. 651.

- Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. Р-910. Оп. 3. Д. 652.

- Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. Р-910. Оп. 3. Д. 653.

- Юнгер Александр Александрович (18831948): биография. [Электронный ресурс] // Трамвай искусств. URL: https://tramvaiiskusstv.ru/grafika/ spisok-khudozhnikov/item/3 538-yunger-aleksandr-aleksandrovich-1883-1948.html (дата обращения: 10.07.2020).

- Krinko E. F. The Memorialization of the Events and Participants of the Revolution and the Civil War in the South of Russia // Russkaya starina. 2017. №8(2). С. 154-172.