Ранний палеолит долины Чуны

Автор: Роговской Е.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые вводятся в научный оборот материалы раннепалеолитического местонахождения им. Генералова. Новый раннепалеолитический объект расположен на правом берегу р. Чуна, в 7,5 км на восток от пос. Октябрьский Красноярского края. Археологический материал фиксировался в основном на галечном бечевнике и единично в разрезе, на глубине ок. 5м под толщей позднеплейстоценовых отложений. Собрана коллекция из 68артефактов, изготовленных из однородного по субстрату галечно-валунного материала. Практически все предметы покрыты корразией сильной степени. Состав коллекции демонстрирует типичный раннепалеолитический набор. Это в т.ч. различные скребла, чопперы и нуклеусы с неподготовленным фронтом и площадкой. Наличие примитивных галечных скребел и чопперов с выделенным острием является одной из характерных черт для раннепалеолитических индустрий.

Чуна, ранний палеолит, переотложение, чоппер, скребло

Короткий адрес: https://sciup.org/145144961

IDR: 145144961 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.142-145

Текст научной статьи Ранний палеолит долины Чуны

Изучение раннего палеолита в Северной Азии продолжается уже почти 60 лет. С годами прирастая все новыми свидетельствами присутствия человека в раннем и среднем плейстоцене, территория распространения раннепалеолитических объектов постепенно расширяется, охватывая все новые ландшафтные зоны и морфоструктурные образования.

Но процесс этот довольно длительный и трудоемкий, по скольку специфика раннепалеолитической тематики характеризуется, с одной стороны, сложностью поиска объектов, а затем их изучения, с другой, в принципе их редкой встречаемостью. Известные же на данный момент раннепалеолитические объекты имеют разную степень вери- фикации геологических и техноморфологических оснований для причисления их к древнейшим памятникам Северной Азии. Очевидно, что приоритетным направлением в изучении раннего палеолита является выход на исследовательскую ситуацию, где бы сочетались раннепалеолитическая техноморфология и соответствующий геологический контекст [Деревянко, 2017].

В данной статье предлагается вниманию информация о новом объекте, индустрия которого демонстрирует несомненный раннепалеолитический облик, а поверхности артефактов, обнаруженных на нем, покрыты корразией сильной степени. Геологические условия в месте фиксации археоло- гического материала в слое демонстрирует гетерогенную ситуацию, т.е. несоответствие древней морфологии предметов вмещающим значительно более молодым отложениям.

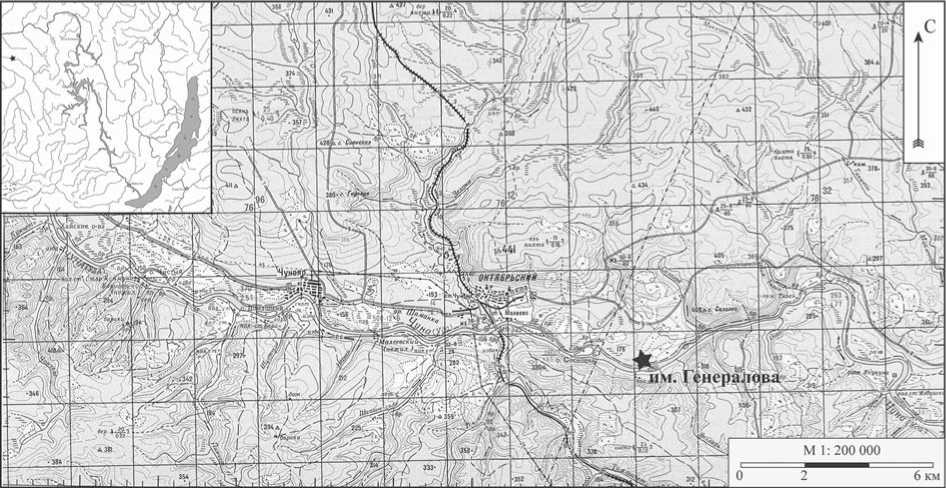

Новое раннепалеолитическое местонахождение было открыто в 2013 г. на правом берегу р. Чуны во время аварийно-спасательных работ на местонахождении им. Генералова (8–2,5 тыс. л.н.) (рис. 1), расположенном в 7,5 км на восток от п. Октябрьский Красноярского края. Первая информация о палеолите Чуны относится к 1970 г. (Медведев, Туров, Алаев). В 3 км ниже д. Березовой на правом берегу, на бечевнике – узкой береговой полосе у подошвы высокого берега реки, был обнаружен слабокорра-дированный мустьерский остроконечник. Этим, пожалуй, и заканчивается история палеолитических исследований в долине р. Чуны.

Река Чуна имеет второе название Уда – большая река. Ее длина – 1203 км. Река является правой составляющей р. Тасеева (слияние с Бирюсой), левого притока Ангары. Река берет свое начало в Удинском хребте Восточного Саяна, протекая в узкой межгорной долине и ниже, по Среднесибирскому плоскогорью. По характеру течения река делится на Верхнюю (от истока до п. Алыгджер) и Нижнюю (от п. Алыгджер до устья). Ниже п. Чунского река носит название Чуна. Эрозионно-аккумулятивный рельеф характерен для долины р. Чуны и других рек. Долина Чуны имеет ширину 3–5 км, лишь на участке распространения траппов она резко сужена. Средняя ширина ее русла – 300 м, оно почти не имеет крутых поворотов. Профиль долины Чуны асимметричный, левый ее борт крутой, правый – более пологий.

Долина р. Чуны находится в южной части Ан-гаро-Вилюйского внутриплатформенного прогиба, который расположен в центральной части Среднесибирского плоскогорья. Благодаря понижению эта огромная территория разделяется на три части. Центральная пониженная часть Среднесибирского плоскогорья прослеживается от Канско-Рыбинской впадины через Приангарское плато, Мурскую низменность, Центрально-Тунгусское плато до Центрально-Якутской низменности. Рельеф ее поверхности неровный, бугристо-западин-ный, сформирован песчаными дюнами, которые ориентированы длинными осями по линии запад – восток. В прибровочной части дюны имеют более ровную поверхность и образуют выположенные площадки шириной 30–70 м. В северо-восточной части наблюдается хорошо выраженное понижение. В северо-западной части такое же понижение частично подболочено. К северу от р. Чуны начинается слабонаклонная поверхность с плавным повышением, рельеф которой также сформирован эоловыми наносами.

Территория сбора раннепалеолитического материала на новом археологическом местонахождении представляет собой галечный бечевник шириной от 4–5 до 10–12 м, под слабо задернованным крутым береговым уступом высотой от 8 до 12 м над урезом реки, в непосредственной близости от неолитической стоянки им. Генералова [Стоянка…, 2014].

Большая часть коллекции собрана на 250–300-метровом участке. Кроме того, единичные предметы фиксировались ниже по течению на правом берегу

Рис. 1. Местоположение раннепалеолитического местонахождения им. Генералова.

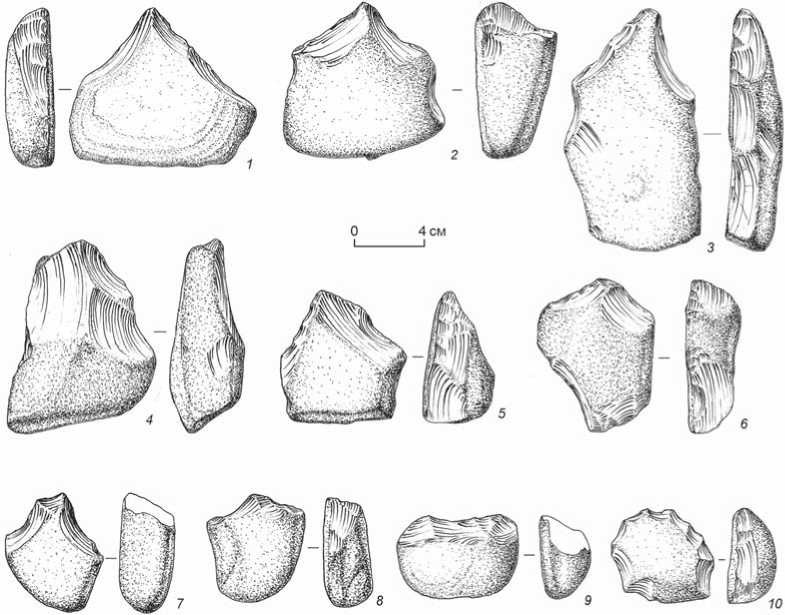

Рис. 2. Каменные артефакты с раннепалеолитического местонахождения им. Генералова.

1–3, 5–7 – чопперы с выделенным острием; 4 – нуклеус с встречным скалыванием на широкой стороне галечной заготовки; 6 – двухфасный чоппер; 8 – чоппер с выемчатой рабочей кромкой; 9 – чоппер с вогнутой рабочей кромкой; 10 – скребло.

в 3,5 км в устье р. Сосновый и в 5,5 км от основного участка сбора, напротив него же, на левом берегу, обнаружен единичный предмет (рис. 2, 8 ), имеющий значение для понимания динамики формирования плейстоценовых толщ.

На новом местонахождении предпринята попытка зафиксировать археологический материал в стратификации. В восьмиметровом береговом уступе была сделана врезка. В результате была вскрыта пятиметровая толща песчаных голоценовых и плейстоценовых напластований. Голоценовый отдел представлен отложениями мощностью 1,3–1,4 м. Ниже читаются геологические образования сартанского оледенения (0,9–1,0 м), уровень позднекаргинского почвообразования (0,5–0,6 м), тонкослоистые пески с оглеенными прослойками раннекаргинского возраста (1,7–1,8 м). В подошве вскрытой толщи фиксируются редуцированные темно-коричневые слойки со следами почвообразования, которые ложатся на слой валунов, разноразмерных галек, кусков породы (долерит). Ориентация их хаотичная, дифференциация по размеру отсутствует. Этот слой, скорее всего, является краем конуса выноса. В кровле галечно-валунного слоя обнаружен артефакт: плоская галька с единичным сколом.

Вся коллекция собранных артефактов составила 68 экз. В качестве субстрата главным образом ис-144

пользовался сформированный в гальку песчаник в основном коричневого цвета. Использовалась галька крупных размеров (более 5 см) и мелкие валуны (до 20 см в поперечнике). Твердость субстрата 7 по шкале Мооса.

На большинстве артефактов отмечается сильная корразия. Коллекция представлена нуклеусами, чопперами, скреблами, единичными сколами.

Первичное расщепление, представленное девятью нуклеусами, демонстрирует получение крупных (до 10 см и более) единичных сколов с крупных галек и валунов с неподготовленных площадок и фронтальной поверхности. Фиксируется параллельная и радиальная ориентации ударного расщепления. В единственном экземпляре представлен нуклеус, фронт которого расположен на широкой поверхности естественной заготовки с общим треугольным контуром. Скалывание встречное, образующее, таким образом центральное ребро (рис. 2, 4 ). В целом снятия с нуклеусов ограничены 2–4 сколами. Максимальные размеры ядрищ до стига-ют 19 см в поперечнике.

Чопперы в количестве 40 экз. – наиболее многочисленная группа изделий в коллекции. Параметры чопперов отличаются большим разнообразием, варьируя в максимальной длине от 5–6 см до 17–20 см. Орудия представлены несколькими ти- пами: с выделенным острием (рис. 2, 1–7), поперечные, продольные, двухфасные (рис. 2, 6). С прямой, выпуклой, выемчатой (рис. 2, 8), вогнутой (рис. 2, 9), конвергентной конфигурацией кромки рабочего фаса. К общим признакам чопперов можно отнести плоское основание, отсутствие следов ударного воздействия на пятке, за исключением одного случая и, чаще всего один рабочий фас. Самое большое количество чопперов – с угловой конфигурацией рабочего фаса или с выделенным острием (14 экз.). Наличие этой формы является одной из характерных черт для раннепалеолитических индустрий.

В группу скребел определено шесть предметов. Выделение этого типа из общего набора предметов достаточно условно. Кардинальные различия между чопперами и скреблами фактически отсутствуют. То же использование целых галечных заготовок или их фрагментов, плоское основание, односторонняя обработка рабочего фаса. Единственным отличием служит большее количество оформляющих сколов и способ их нанесения (рис. 2, 10 ). Фиксируется два способа нанесения ретуши: субпараллельный и раздельный. Раздельным мы называем способ, когда сколы регулярной ретуши не соприкасаются и не налегают друг на друга, образуя в отдельных случаях выемчатую конфигурацию кромки рабочего фаса. Кроме вышеперечисленных предметов в коллекции фигурируют гальки и валуны с мелкими и крупными единичными сколами (6 экз.).

Касаясь корразии, покрывающей рабочие поверхности артефактов, следует указать, что на нескольких предметах наблюдается экстремально сильная корразия (вплоть до едва заметного улавливания фасеток), по сравнению с большинством сильно коррадированных предметов. Но есть и единичные изделия, на которых корразия ограничена легким люстратом. В этой связи важно отметить, что, несмотря на различия в степени корразии на отдельных предметах, коллекция в техноморфо-логическом плане выглядит гомогенной. Очевидно, что сложность и многоаспектность процессов переотложения (длительность экспонации, скорость перехода в погребенное состояние и количество переходов снова в экспонированное состояние, время, скорость, длительность переотложения) являются ключевым фактором степени сохранности рабочих поверхностей артефактов.

Возвращаясь к вскрытой врезкой стратиграфической ситуации, можно констатировать, что максимальный возраст пятиметровой толщи не соответствует возрасту обнаруженных предметов на бечевнике и в слое. Вероятно, здесь мы наблюдаем обширный временной перерыв в осадконакоплении. Общая картина формирования культуросодержащих уровней представляется нам следующим образом. Археологический материал, зафиксированный на бечевнике и в кровле галечно-валунного слоя, был вовлечен в разное время в галечно-валунные выносы с более высоких гипсометрических отметок. Позднейший вынос из «источника», вероятно, может относиться к муруктин-скому кратковременному похолоданию. В разрезе, мы, вероятно, имеем дело с наиболее компрессионной ситуацией, когда галечно-валунные шлейфы наслоились друг на друга, образовав таким образом одну 2,5–3-метровую пачку. Обнаруженный на противоположном берегу чоппер указывает на то, что вынос галечно-валунного материала достигал левого, крутого борта долины. В отличие от правобережья, где разрез берегового уступа демонстрирует отложения субаэрального генезиса, на левом берегу отмечается 3–5-метровая терраса верхней поймы Чуны, прислоненная к крутому склону. Перекрывающие галечно-валунный слой рыхлые толщи были уничтожены позднее формирующимся водотоком.

На расположенном по соседству глубоком технологическом котловане можно было наблюдать увеличение мощности до 15 и более метров от бровки вглубь материка. В отвале котлована был подобран один из предметов (рис. 2, 3 ). Возможно, это говорит о том, что фиксация раннепалеолитического материала в сингенетичных им отложениях на местонахождении вероятна.

Список литературы Ранний палеолит долины Чуны

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии / А.П. Деревянко. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. II: Первоначальное заселение человеком Северной, Центральной и Средней Азии. -884 с.

- Стоянка им. Генералова (р. Чуна). Результаты охранно-спасательных работ 2013 года / Н.Е. Бердникова, Е.О. Роговской, И.М. Бердников, Е.А. Липнина, Д.Н. Лохов, С.П. Дударёк, Н.Б. Соколова, А.А. Тимощенко, А.А. Попов, Н.В. Харламова // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. «Геоархеология. Этнология. Антропология». -2014. - Т. 7. - С. 150-191.