Ранний палеолит Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-1)

Автор: Деревянко А.П., Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые результаты, полученные в ходе исследований раннепалеолитического культурно-хронологического комплекса памятника Дарвагчай-залив-1. В процессе раскопок получена богатая коллекция каменных артефактов, которая свидетельствует о наличии полного набора каменных изделий, характерного для полноценных раннепалеолитических каменных индустрий. Центральное место в статье занимает описание и анализ каменной индустрии раннепалеолитического комплекса стоянки Дарвагчай-залив-1 и сопоставление ее с индустриями наиболее значимых раннепалеолитических памятников Кавказа.

Дагестан, каменные индустрии, ранний и средний палеолит, плейстоцен, морские трансгрессии

Короткий адрес: https://sciup.org/14522172

IDR: 14522172 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Ранний палеолит Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-1)

The article presents new results obtained during studies of the early Paleolithic cultural-chronological complex of Darvagchai-Bay-1 site. During excavations the rich collection of stone artifacts were collected. The collection includes a complete set of stone artifacts typical for early Paleolithic stone industries. Central to this article is a description and analysis of the stone industry of the early Paleolithic complex of Darvagchai-Bay-1 site and its correlation with the industries of the early Paleolithic site of the Caucasus.

Keyword: Dagestan, lithic industry, Early and Middle Paleolithic, Pleistocene, sea transgressions.

Стоянка Дарвагчай-залив-1 находится в Дербентском р-не Республики Дагестан. Место расположения стоянки соответствует переходу от предгорий к равнинной части Западного Прикаспия, которая представляет собой узкую (до 30 км шириной) полосу, протянувшуюся с юго-востока на северо-запад. С востока она огражден Каспийским морем, с запада - горными хребтами, а в геоморфологическом плане подразделяется на две обособленные части: прибрежную равнину и область предгорий, естественная граница между которыми проходит по третьей древнекаспийской террасе, имеющей бакинский возраст. В районе местонахождения Дарвагчай-залив-1 на берегах водохранилища к настоящему времени обнаружено несколько пунктов с палеолитическими артефактами. Все они связаны с крутыми береговыми склонами и обнажениями, в которых прослеживаются прибрежно-морские и континентальные осадки.

В 2009 г. на памятнике были проведены полномасштабные рекогносцировочные исследования, в ходе которых на склоне террасы была заложена серия шурфов. В ходе раскопок артефакты разной степени концентрации были обнаружены во всех шурфах на протяжении всей мощности вскрытых отложений. Результатом данных исследований явилось обнаружение нескольких разновозрастных культурно-хронологических комплексов палеолитических артефактов [Деревянко, Рыбалко, Кандыба, 2013].

Стационарные раскопки на памятнике проводятся с 2010 г. В общей сложности на разных гипсометрических уровнях террасы (соответствующих культурно-хронологическим комплексам стоянки) было заложено четыре раскопа, которые последовательно объединены в общую схему археологических исследований памятника.

В полевом сезоне 2013 г. были начаты археологические раскопки на части памятника, где были обнаружены каменные артефакты, составляющие культурно-хронологический комплекс, датируемый ранним палеолитом.

В ходе полевых исследований была вскрыта толща плейстоценовых отложений на глубину до 3 м от дневной поверхности. Ниже приводится сокращенное описание разреза (сверху вниз).

Слой 1. Серо-коричневая супесь с большим содержанием гравия и гальки (хорошо окатанной). Генезис делювиальный. Мощность до 0,1 м.

Слой 2. Галечно-гравийные отложения с линзами и прослоями (мощностью до 0,5 м) глинистого крупнозернистого коричневого песка и темно-коричневой глины. В подошве слоя в качестве заполнителя появляется грубозернистый белесый песок, обломки разной степени окатанности. Сортировка обломков практически отсутствует, но в нижней трети слоя отмечено увеличение размера галек и наличие валунов до 0,4 м в диаметре. Ориентировка относительно четкая, субгоризонтальная. Мощность слоя до 2,8 м.

Слой 3. Среднезернистый желтовато-серый песок. Состав кварцево-детритовый. Кровля неровная. В центре раскопа слой представлен в виде мощной, сильно выступающей линзы. Кровля слоя местами сильно перемешена с перекрывающими отложениями, контактная зона до 0,2 м. Видимая мощностью до 0,6 м.

Археологические материалы залегали в слое 2. Данный литологический горизонт ориентирован почти горизонтально и образовался в результате горного аллювия и селевых процессов. Каменные изделия равномерно расположены по всей мощности слоя, по условиям залегания хронологическое расчленение артефактов не представляется возможным. Образование данного слоя рассматривается как довольно длительный многоэтапный процесс, который происходил параллельно с накоплением археологических материалов. Этот процесс завершился после образования современного рельефа местности.

Индустрия памятника Дарвагчай-залив-1 сформировалась на местной полисырьевой базе. В качестве исходного сырья использовались гальки и отдельности породы в виде разнообразных обломков и плиток из песчаника, известняка и кремня, которые являются непосредственной составляющей данного слоя. Все эти породы весьма разнообразны по своим поделочным свойствам. Технологические особенности каждого вида сырья в значительной мере определяли типы производимых орудий. Так, несмотря на то что наибольшее количество артефактов выполнено из кремня, все макроизделия изготовлены из песчаника и известняка. Кремень темно-серого, почти черного цвета. Данное сырье плохого качества, трещиноватое, не дающее правильного раковистого излома при скалывании. Поверхность артефактов в основном средне и слабо окатанная, также следует отметить наличие в коллекции небольшого количества неокатанных артефактов, у которых полностью отсутствуют следы соударений, которые образуются на каменных предметах при переносе их водным потоком.

Наиболее яркими типами изделий, характерными для раннепалеолитических комплексов, являются т.н. макроорудия. В коллекции каменных артефактов Дарвагчай-залив-1 есть различные галечные орудия в виде чопперов и чоппингов

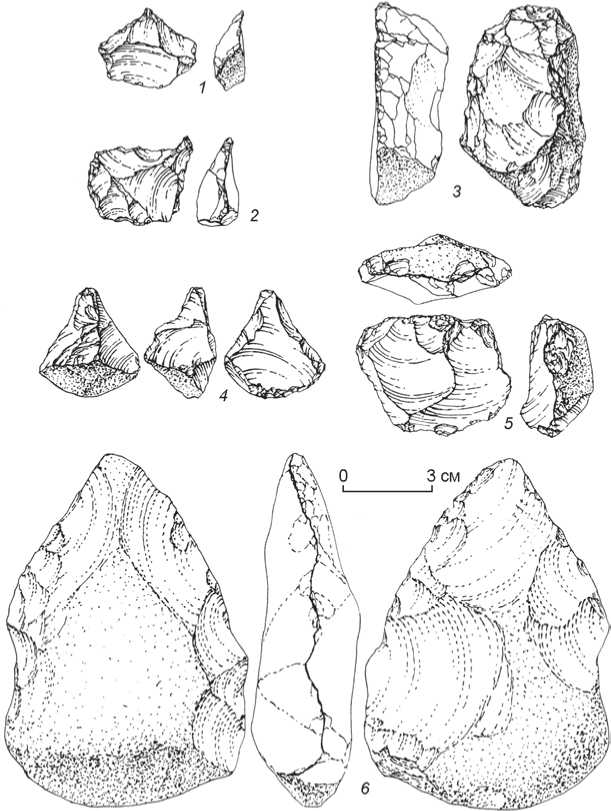

Дарвагчай-залив-1, каменные артефакты.

1, 2 – шиповидные орудия; 3 – скребло; 4 – минипик; 5 – нуклеус; 6 – рубило.

и нуклевидных скребков. Также имеется одно рубило (см. рисунок , 6 ). Изделие представляют собой частичный бифас подтреугольной формы, с определенной комбинацией рабочих элементов (два продольных лезвия, оформленные двусторонними сколами, и приостренный дистальный край). В качестве заготовки использовалась плоская галька из кремнистого известняка. Что касается прочих орудий, количество функциональных типов среди них невелико. Это в основном скребловидные изделия, представленные преимущественно одинарными формами (см. рисунок , 3 ). В качестве заготовок помимо сколов широко использовались различные обломки и плитки. Вторая крупная серия представлена острийными и шиповидными формами, объединяет их наличие четко выраженного острого выступа, оформленного ретушью или клектонскими выемками (см. рисунок , 1, 2 ). Последняя сводная группа состоит из скребков, выемчатых, зубчатых и различных комбинированных форм.

В целом раннепалеолитический культурно-хронологический комплекс памятника Дар-вагчай-залив-1 характеризуется, в первую очередь, слабой типологической выраженностью и неустойчивостью нуклевидных и орудийных форм. Морфологически выраженные нуклеусы единицы (см. рисунок , 5 ). Для получения заготовок широко использовался прием дробления. Последнее может быть связано как с примитивной техникой расщепления камня, так и с использованием каменного сырья (в основном кремня), имеющего многочисленные внутренние дефекты. Сколы имеют массивные укороченные пропорции, преимущественно естественную ударную площадку и ярко выраженный ударный бугорок. Индустрия памятника характеризуется высоким удельным весом орудий, которые составляют до 30 % от общего количества артефактов коллекции.

Высокая концентрация артефактов (для раннего палеолита), полный набор продуктов первичного расщепления (включая мелкие отщепы и чешуйки) и разнообразный перечень орудий (среди которых выделяются достаточно наглядные серии) свидетельствуют о наличии полного набора каменных артефактов, характерного для полноценных раннепалеолитических каменных индустрий.

Для раскрытия специфических особенностей каменной индустрии стоянки Дарвагчай-залив-1 необходимо сопоставление ее с наиболее значимыми, хорошо изученными и более-менее синхронными по возрасту кавказскими археологическими объектами.

Все раннепалеолитические памятники Кавказа можно условно разделить на две большие группы.

Первую составляют основанные на вулканическом сырье ашельские индустрии Южной Грузии и Армении (Армянское или Закавказское нагорье, памятники Сатани-дар, Арзни, Джрабер и др.), где собрано большое количество ашельских рубил – по разным данным, более тысячи. Характерные черты этих индустрий: развитая техника первичного расщепления (леваллуа, удлиненные, пластинчатые сколы в поздних комплексах), большое количество ашельских бифасов (до 50 % от орудийного набора). Бифасы имеют уплощенный профиль, среди них много изготовленных на крупных отщепах – LF технология, широко распространенная в позднеашельских комплексах Африки и Ближнего Востока.

Вторую группу составляют стоянки, базирующиеся на осадочных породах: пещеры Кударо-1 (Южная Осетия), Азых (Нагорный Карабах) и стоянка отрытого типа Яштух в Абхазии. Характерные черты: менее развитая техника первичного расщепления, в основном отщеповая; большой процент ретушированных орудий, среди которых преобладают скребловидные и шиповидные формы; малое количество (менее 1 %) бифасиальных орудий; много частичных бифасов, для которых отмечается наличие галечной пятки или обушка; бифасы в целом более массивные, выполненных на отщепах мало.

Раннепалеолитическая коллекция памятника Дарвагчай-залив-1 наиболее близка второй группе раннепалеолитических стоянок Кавказа, среди которых особенно выделяется пещерная стоянка Кударо-1 как наиболее хорошо изученная и освещенная в археологической литературе.

Если проанализировать основные составляющие каменной индустрии памятника Дарвагчай-залив-1, то становится очевидным, что они имеют много общего, а в некоторых случаях полностью аналогичны раннепалеолитическому ассамбля-жу Кударо-1. Обе индустрии сформировались на местной полисырьевой базе, представленной известняками, песчаниками и низкокачественным кремнем. Характерной чертой индустрий является высокий процент орудийных форм и невыразительное первичное расщепление, представленное в основном архаичными одноплощадочными нуклеусами; низкий процент макроорудий и практически аналогичный их набор, включающий чопперы, чоппинги, нуклевидные скребки, рубила и кливеровидные орудия. Также следует отметить высокий процент и богатый ассортимент орудий на отщепах, среди которых выделяются большие серии скребловидных, шиповидных, выемчатых, зубчатых и комбинированных изделий. Большое количество и вариабельность шиповидных и комбинированных изделий является особенностью памятников (Кударо-1, Азых, Яштух и Дарваг-чай-залив-1) и не находит аналогий в других раннепалеолитических индустриях Кавказа.

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что территория Западного Прикаспия, несомненно, является зоной распространения раннепалеолитических индустрий с бифассиально обработанными орудиями. В то же время бифасы классических типов, имеющие сплошную обработку поверхности, здесь немногочисленны, преобладают т.н. частичные бифасы. Технологические особенности сырья, а также чрезвычайно разнообразные формы исходных заготовок обусловили большое разнообразие морфологических форм и, соответственно, низкую стандартизацию указанных орудий. Раннепалеолитические комплексы Западного Прикаспия имеют свои региональные особенности, которые благодаря подобным исследованиям все более четко вырисовываются.

Список литературы Ранний палеолит Западного Прикаспия (по материалам памятника Дарвагчай-залив-1)

- Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследование раннего палеолита стоянки Дарваг-чай-залив-1 в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. ХIХ. -С. 74-79