Ранняя диагностика аваскулярного некроза блока таранной кости

Автор: Исакова Татьяна Михайловна, Гюльназарова Стелла Валериосовна, Дьячкова Галина Викторовна, Налесник Михаил Владиславович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 85 пациентов с различными травматическими повреждениями голеностопного сустава в возрасте от 17 лет до 61 года. Мужчин было 44 человека, женщин - 41. Исследование проводили на магнитно-резонансном томографе SIEMENS Magnetom Symphony 1.5 T. Всем пациентам также была проведена сравнительная рентгенография голеностопного сустава в прямой проекции. Из 85 обследованных пациентов с патологией голеностопного сустава, аваскулярный некроз, исходя из Бристольской классификации, был выявлен у тринадцати больных (15,3 %). Первая, дорентгенологическая стадия (по Hepple et al, 1999) была выявлена по данным МРТ у 9 из 13 больных и характеризовалась повреждением хряща, вторая - у трех больных (субхондральный перелом с перифокальным отеком или без него), третья - у одного пациента (отделивший- ся, несмещенный фрагмент). Результаты работы показали, что магнитно-резонансная томография является единственным методом, позволяющим выявить аваскулярный некроз блока таранной кости на ранней, дорентгенологической стадии, а также оценить стадию и размер поражения в гиалиновом хряще, что позволит определить тактику лечения.

Таранная кость, остеонекроз, магнитно-резонансная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121466

IDR: 142121466 | УДК: 616.718.71-002.4-073.756.8

Текст научной статьи Ранняя диагностика аваскулярного некроза блока таранной кости

Впервые заболевания, характеризующиеся ограниченным субхондральным некрозом суставной поверхности кости, были описаны F. Konig в 1888 году. В 1922 году M. Kappis изучил субхондральные повреждения блока таранной кости, предполо-жив их посттравматический генез [1]. В 1959 году A. Berndt и M. Harty заключили, что причиной «трансхондральных» переломов является травма [2]. Аваскулярный некроз (АН) наиболее часто наблюдается при переломах шейки бедра, головки плеча, мыщелков бедра и таранной кости, при кото -рых из-за сосудистых поражений в кости возникает остеонекроз [3, 4].

Ранее выявление аваскулярных повреждений кости является актуальным вопросом лучевой диагностики.

Одной из излюбленных локализаций аваскулярного некроза является таранная кость.

При повреждениях голеностопного сустава в 6,5 % случаев возникает аваскулярный некроз в блоке таранной кости [5]. Среди всех субхондральных повреждений блок таранной кости поражается в 4 % случаев [6]. Однако на ранней стадии это заболевание диагностируется редко, так как зачастую скрывается под маской других заболеваний, а рентгенография, наиболее часто используемая при травмах голеностопного сустава, не позволяет выявить его ранние признаки.

Цель работы: раннее выявление методами современной лучевой диагностики признаков аваскулярно-го некроза блока таранной кости при повреждениях голеностопного сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 85 пациентов с различными травматическими повреждениями голеностопного сустава в возрасте от 17 лет до 61 года. Мужчин было 44 человека, женщин —41.

Исследование проводили на магнитно-резонансном томографе SIEMENS Magnetom Symphony 1.5 T c использованием Т1-взвешенных изображений в аксиальной плоскости, T2-взвешенных изображений в аксиальной и фронтальной плоскостях с подавлением сигнала жировой ткани, Т2-взвешенных 3D изображениях в сагиттальной плоскости.

Всем пациентам также была проведена сравнительная рентгенография голеностопного сустава в прямой проекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки результатов МРТ-исследований применяют классификацию стадий субхондральных изменений в таранной кости, предложенную D. W. Stoller (1997) или S. Нepple (1999).

Таблица 1

Стадии субхондральных изменений в таранной кости (D. W. Stoller, 1997)

|

Стадии процесса |

Морфологическая и МРТ-характеристика |

|

I стадия: |

субхондральная трабекулярная компрессия (рентгеннегативные результаты, на МРТ — отек) |

|

IIA стадия: |

субхондральная киста |

|

IIB стадия: |

неполностью отделившийся фрагмент |

|

III стадия: |

жидкость вокруг неотделившегося несмещенного фрагманта |

|

IV стадия: |

смещенный фрагмент |

Нами использована Бристольская классификация, как наиболее полно отражающая суть процессов, происходящих в хряще и кости (The Bristol classification of osteochondral lesions of the talus, Hepple S. et al., 1999 [7], Robinson D. E., 2003 [8]).

Таблица 2

Стадии субхондральных изменений в таранной кости (S. Нepple, 1999)

|

Стадии процесса |

Морфологическая и МРТ-характеристика |

|

Стадия 1 |

только поражение хряща |

|

Стадия 2a |

субхондральный перелом с отеком окружающей кости (наблюдается отек, что указывает на возможность заживления) |

|

Стадия 2b |

субхондральный перелом без отека окружающей кости (отсутствие отека указывает на меньшую возможность заживления) |

|

Стадия 3 |

отделенный, но не смещенный фрагмент |

|

Стадия 4 |

смещенный фрагмент |

|

Стадия 5 |

киста |

Из 85 обследованных больных, 45 человек (52,3 %) были направлены в связи с клиническими проявлениями хронической нестабильности голеностопного сустава, у 34 пациентов (40 %) были последствия переломов костей голеностопного сустава и у 6 человек (7,3 %) — посттравматический деформирующий остеоартроз.

Все пациенты жаловались на упорные боли, усиливающиеся при нагрузке, скованность, рецидивирующий отек сустава.

Из 85 обследованных пациентов с патологией голеностопного сустава, аваскулярный некроз, исходя из Бристольской классификации, был выявлен у тринадцати больных (15,3 %). Давность травмы у пациентов с выявленным аваскулярным некрозом в сроки от 6 до 12 месяцев и в срок более года составила 38,45 %, в срок до 3 месяцев 15,4 %, от 3 до 6 месяцев — 7,7 %.

Два пациента были направлены для МРТ-обследования в связи с исходом изолированных повреждений связочного аппарата, у шести пациентов (46 %) были последствия переломов костей голеностопного сустава и повреждений связочного аппарата, у трех человек (23 %) наблюдали посттравматический деформирующий остеоартроз и двух человек (15,5 %) были клинические проявления хронической посттравматической нестабильности в голеностопном суставе.

Первая, дорентгенологическая стадия (по S. Hepple et al., 1999) была выявлена по данным МРТ у 9 из 13 больных и характеризовалась повреждением хряща, вторая — у трех больных (субхондральный перелом с перифокальным отеком или без него), третья — у одного пациента (отделившийся, несмещенный фрагмент). Четвертая и пятая стадии (смещенный фрагмент и киста) нами не выявлены.

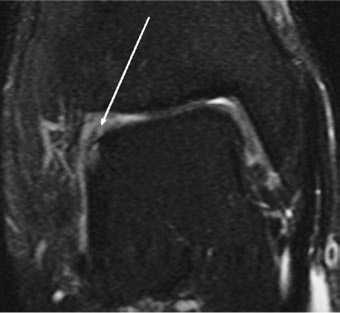

На рисунке 1 представлены данные обследования пациента Г., 30 лет. Обратился с жалобами на боли, отек сустава. В анамнезе — травма три года назад. На рентгенограмме изменений не выявлено. При МРТ голеностопных суставов на T2W-SPIR изображениях в корональной плоскости в наружном отделе блока таранной кости выявлено усиление сигнала от гиалинового хряща, которое расценено как первая стадия асептического некроза таранной кости.

Рис. 1. Рентгенограмма голеностопных суставов в прямой проекции (а) и МРТ(б) голеностопных суставов пациента Г., 30 лет. На T2W-SPIR изображениях в корональной плоскости — усиление сигнала от гиалинового хряща в наружном отделе блока таранной кости, что соответствует первой стадии аваскулярного некроза

а

б

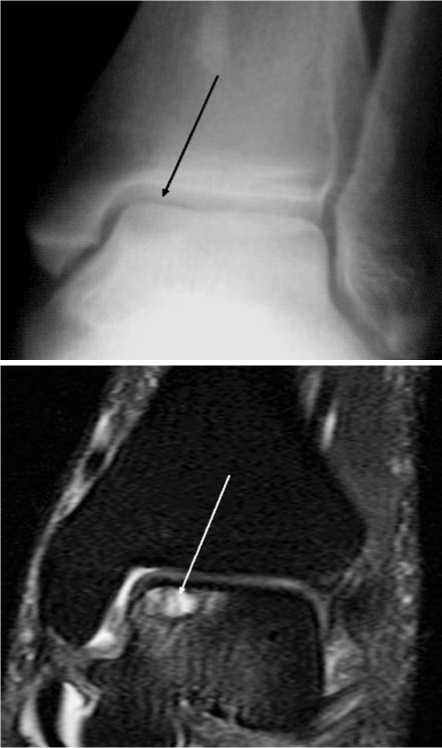

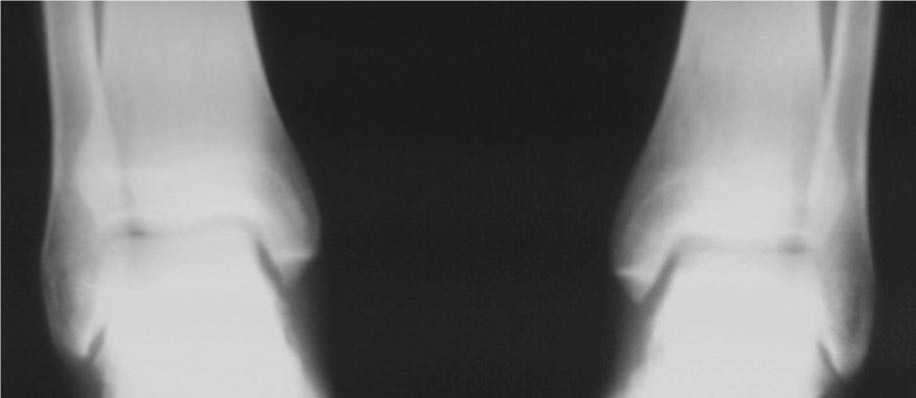

Рис. 2. Рентгенограмма в прямой проекции (а) и МРТ (б) левого голеностопного сустава пациентки М., 33 лет. T2W-SPIR, корональная плоскость, 2а стадия аваскулярного некроза

Рис. 3. Рентгенограмма в прямой проекции (а) и МРТ (б) левого голеностопного сустава пациентки Г., 43 года, T2W-SPIR, корональная плоскость. Аваскулярный некроз блока таранной кости, 2б стадия

В качестве следующего клинического примера приводятся данные рентгеновского и МРТ-исследования пациентки М., 33 лет. Обратилась с жалобами на боли, отек сустава. В анамнезе — травма более 4 лет назад. Имеющиеся на рентгенограмме изменения не были правильно интерпретированы. На МР-томограммах выявлен очаг деструкции во внутреннем отделе блока таранной кости c четкими склерозированными контурами, с небольшим перифокальным отеком (рис. 2).

На рентгенограммах у всех 13 больных патологии выявлено не было как вследствие отсутствия изменений, так и по причине их неправильной интерпретации (рис. 2).

Пациентка Г, 43 лет, обратилась с жалобами на выраженные боли в области голеностопного сустава, хромоту. Травма 6 месяцев назад. На рентгенограмме определяется остеопороз в области наружной и внутренней лодыжек. По данным МРТ — мелкий кистозный очаг в центре блока таранной кости без перифокального отека. Выявленные изменения определены как 2В стадия асептического некроза (рис. 3).

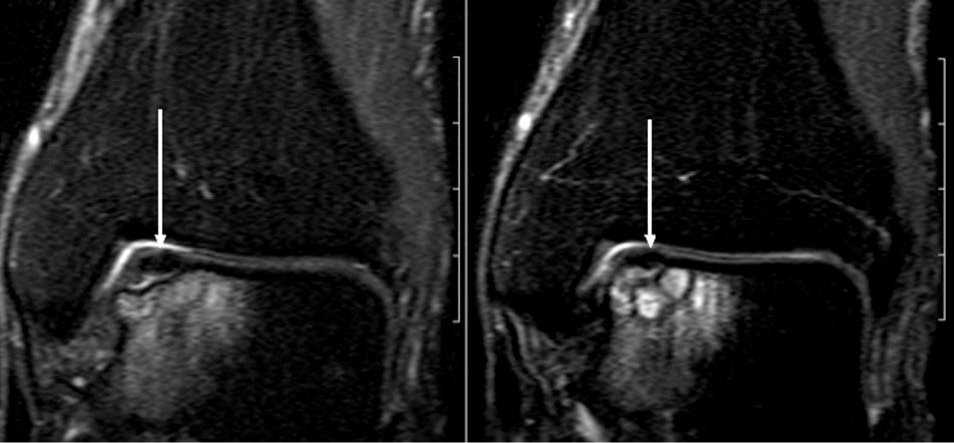

У пациента П., 40 лет, выявлена 3 стадия асептического некроза блока таранной кости. Обратился с жалобами на длительные выраженные боли в левом голеностопном суставе, хромоту. Травма более 10 лет назад. На рентгенограмме, сделанной в начале заболе- вания, изменений не выявлено, позже рентгенограммы не повторялись. По данным МРТ — крупный фрагментированный отделившийся, но не сместившийся очаг деструкции в наружном отделе блока таранной кости, с четкими склерозированными контурами, умеренным перифокальным отеком, прилежащий гиалиновый хрящ как таранной, так и большеберцовой кости истончен (рис. 4).

По мнению П. Л. Жаркова (1996), дегенеративнодистрофическое поражение суставов с кистовидной перестройкой сочленяющихся костей и асептический остеонекроз являются различными проявлениями поражения патологическим процессом суставных концов сочленяющихся костей [9]. Клинически эти формы сходны и отличаются лишь по рентгенологическим проявлениям. При асептическом некрозе в первой фазе рентгенологически определяется участок уплотнения клиновидной или сегментарной формы с нечеткими контурами в суставной головке. Уплотнение обусловлено эндостальным костеобразованием в зоне концентрации напряжения. Во второй фазе отмечается ограничение участка уплотнения зоной остеолиза и реактивного склероза вследствие развития повторных ишемических нарушений. Третья фаза характеризуется инконгруэнтностью суставных поверхностей за счет продавливания уплотненного участка в толщу

Рис. 4. Сравнительная рентгенограмма голеностопных суставов в прямой проекции (а) и МРТ (б) левого голеностопного сустава пациента П., 40 лет, T2W-SPIR, корональная плоскость. Аваскулярный некроз блока таранной кости, 3 стадия

кости, реже наблюдается его выстояние в полость сустава. В четвертой фазе к описанным изменениям присоединяется нерезкое неравномерное сужение суставной щели и краевые костные разрастания на суставной головке. В пятой фазе изменения суставного хряща нарастают, что выражается еще большим сужением суставной щели и краевыми костными разрастаниями не только на головке, но и на впадине, т. е. к одной форме дегенеративно-дистрофического поражения (асептическому остеонекрозу) присоединяется другая — деформирующий артроз. И. А. Пахомов (2008) среди пациентов с заболеваниями и повреждениями стопы и голеностопного сустава выделяет группу больных с асептическим некрозом таранной кости (болезнью Муше) — спонтанно возникающим и быстро прогрессирующим процессом дегенерации голеностопного сустава с исходом в деформирующий артроз [10]. Как свидетельствуют наши данные, довольно часто причиной асептического некроза блока таранной кости является травма, морфологические проявления которой не всегда характеризуются наличием перелома, а обусловлены повреждением мягких тканей. Поскольку невыявленный асептический некроз таранной кости приводит к деформирующему артрозу голеностопного сустава, тяжелому, длительно протекающему заболеванию, в ряде случаев заканчивающемуся артродезом голеностопного сустава, ранняя диагностика всех составляющих патологического комплекса при болевом синдроме в области голеностопного сустава является чрезвычайно важной.

Результаты работы показали, что магнитнорезонансная томография является единственным методом, позволяющим выявить аваскулярный некроз блока таранной кости на ранней, дорентгеноло-гической стадии, а также оценить стадию и размер поражения в гиалиновом хряще, что позволит определить тактику лечения. В алгоритм обследования пациентов с посттравматическим хроническим болевым синдромом, особенно при отсутствии изменений на рентгенограммах и выраженном болевом синдроме, следует включать проведение МРТ для выявления причины болей, патологических изменений в структуре костей, образующих голеностопный сустав, особенно таранной.