Ранняя керамика поселения Бойниха-1 (проблемы хронологии, периодизации и культурной принадлежности)

Автор: Кирюшин К.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Эпоха неолита до сих пор остается наименее изученным периодом в древней истории Барнаульско-Бийского Приобья. Поэтому каждый новый памятник неолита существенно расширяет источниковую базу по этому периоду в древней истории региона. Поселенческие и погребальные памятники эпохи энеолита Барнаульско-Бийского Приобья исследованы гораздо лучше, но дискуссионными остаются вопросы их культурной принадлежности. Поселение Бойниха-1 относится к числу вновь выявленных объектов археологического наследия. В результате обследований памятника собраны коллекции каменных артефактов и керамики, относящиеся к археологическим периодам от неолита до эпохи средневековья. Наибольший интерес представляет ранняя группа посуды. Керамика поселения Бойниха-1 сильно различается, что, по-видимому, связано с ее хронологией и культурной принадлежностью. У различных групп керамики прослеживаются аналогии, уходящие в разных направлениях: у энеолитической - на запад, у предположительно неолитической - на север и северо-восток. Несмотря на отличия, керамический комплекс памятника имеет общие черты. В стенках всех сосудов в той или иной степени фиксируются следы органики. Сходство наблюдается в разных элементах: широкое использование рядов ямок (вертикальных и горизонтальных), выполненных разными орнаментирами; декорирование среза венчика; нанесение орнамента поверх отпечатков гребенчатого или веревочного штампа либо шнура. Видимо, черты сходства связаны с расположением памятника в своеобразной контактной зоне, которой на протяжении нескольких тысячелетий от эпохи неолита и до этнографического времени являлось Барнаульско-Бийское Приобье.

Археология, неолит, энеолит, поселение, керамика, техника орнаментации, комбинированный штамп

Короткий адрес: https://sciup.org/14522224

IDR: 14522224 | УДК: 902.(571.150)6631/6349

Текст научной статьи Ранняя керамика поселения Бойниха-1 (проблемы хронологии, периодизации и культурной принадлежности)

В 2013 г. сотрудниками НПЦ «Наследие» и АлтГУ в Первомайском р-не Алтайского края было выявлено поселение эпохи неолита – раннего железного века Бойниха-1 [Кирюшин, Фролов, Редников, 2014]. В 2014 г. отряд АлтГУ провел мониторинг состояния памятника, в ходе которого оказалось, что на площади 60 × 70 м бульдозером снят дерн с культурным слоем мощностью до материка [Кирюшин, Грушин, Ситников, 2015]. В результате обследований памятника собраны коллекции каменных артефактов и керамики, относящиеся к археологическим периодам от неолита до эпохи средневековья. Наибольший интерес представляет ранняя группа посуды.

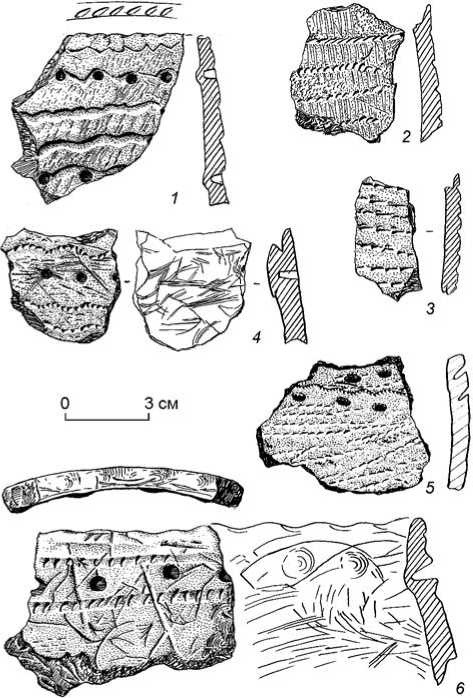

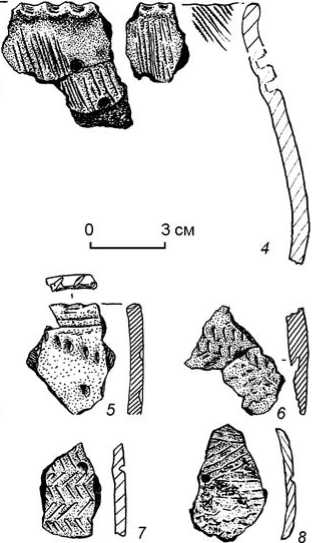

В собранных коллекциях широко представлена керамика, орнаментированная отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания и рядами ямок (рис. 1, 1, 4–6 ). Ямки чаще всего круглой формы и только однажды нанесены пером птицы (см. рис. 1, 5 ). В нескольких случаях небольшие фрагменты орнаментированы только отпечатками отступающей палочки (рис. 1, 2, 3 ), но это может быть связано с их малыми размерами. Орнамент часто нанесен поверх отпечатков «шагающей» гребенки (см. рис. 1, 1, 2 ), шнура

Рис. 1. Керамика поселения Бойниха-1.

или веревочки (см. рис. 1, 5 ). Срез венчика украшен насечками (см. рис. 1, 1 ) или вдавлениями (см. рис. 1, 6 ). В одном случае венчик сосуда поверх рядов отступающей палочки с элементами накалывания декорирован прочерченным орнаментом в виде «сеточки» (см. рис. 1, 6 ).

Керамика, орнаментированная отпечатками отступающей палочки с элементами накалывания и рядами ямок, находит аналогии в материалах памятников энеолита Северной Кулунды Ново-ильинка III и Новоильинка VI [Кирюшин, 2014, 2015]. Подобная керамика имеет много общего с посудой «кипринского типа» с территории Верхнего Приобья [Кирюшин, 2002; Молодин, 1985] и материалами поселений Барабы эпохи раннего металла [Молодин, 1985].

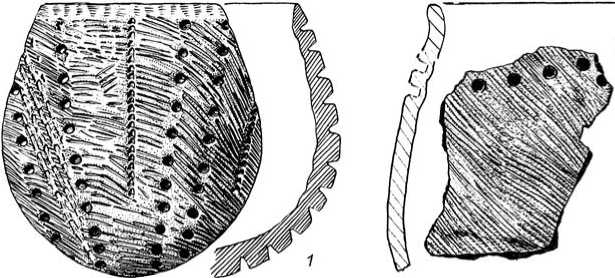

В отступающе-накольчатой технике орнаментирован археологически целый сосуд. Восемь фрагментов складываются вместе от венчика до днища. Это небольшой толстостенный сосуд (толщина стенок 0,8–1,1 см) с диаметром венчика 7,5 см и высотой 11 см (рис. 2, 1 ). У данного сосуда своеобразная форма – максимальное расширение тулова (10,5 см) приходится на нижнюю треть. При декорировании сосуда использована вертикальная орнаментальная схема. Вертикальные ряды ямок чередуются с линиями отпечатков отступающей палочки с элементами накалывания. Все тулово сосуда покрыто горизонтальными и диагональными отпечатками гребенчатого орудия (см. рис. 2, 1 ). Определения, выполненные М.Ю. Клименко [Кирюшин, Грушин, Ситников, 2015], показали, что ряды вертикальных ямок на сосуде нанесены суставом мелкого млекопитающего размером с суслика ( Spermophilus ). Использование в качестве орнаментиров костей птиц и мелких млекопитающих зафиксировано на неолитической керамике поселения Иня-11 в Тогучинском р-не Новосибирской обл. [Зах, 2003].

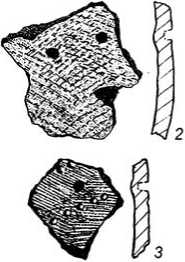

Значительную группу составляют фрагменты керамики, орнамент внешней поверхности которых выполнен прокатыванием веревочки, намотанной на палочку (комбинированный штамп) (рис. 2, 2–4 ). В одном случае поверх подобных отпечатков нанесены ряды неглубоких вдавлений полуовальной формы и ряды ямок (см. рис. 2, 3 ). У значительной части фрагментов отпечатки комбинированного штампа сочетаются с рядами ямок (см. рис. 2, 2–4 ).

У одного сосуда, декорированного подобным образом, частично реконструируется форма (см. рис. 2, 4 ). Судя по имеющимся фрагментам (87 экз.), тулово у него немного шире венчика, который отогнут наружу. Отпечатки комбинированного штампа имеются на внутренней поверхности

Рис. 2. Керамика поселения Бойниха-1.

сосуда в районе венчика. Срез венчика орнаментирован вдавлениями комбинированного штампа под углом к поверхности примерно в 30°. Использование комбинированного штампа зафиксировано в орнаментации неолитической керамики севера Западной Сибири [Дубовцева, 2011]. Очень по-

хоже, что подобным образом орнаментирована керамика поселения Шипуново в Усть-Пристан-ском р-не Алтайского края на правобережье р. Обь [Кирюшин, Грушин, Папин, 2003]. Аналоги подобной керамики прослеживаются в материалах посольской культуры на юге Восточной Сибири [Berdnikov, Ulanov, 2015].

В сломах венчика присутствуют следы полого канальчика от выгоревшего шнура или веревочки. Подобный технологический прием фиксируется в материалах поселений Барнаульско-Бийского Приобья Киприно [Комарова, 1956] и Шипуново [Кирюшин, Грушин, Папин, 2003], а также в материалах поселений Иня-3 и Иня-11 в Тогучинском р-не Новосибирской обл. [Зах, 2003, с. 129]. По тулову сосуда проходят два ряда ямок. Ямки глубокие, образуют жемчужины на внутренней поверхности сосуда. Внутри всех ямок имеется своеобразный конус, указывающий на полую форму орнаментира. На внешней поверхности сосуда вокруг многих ямок наблюдается специфическое кольцо, указывающее на наличие некоего ограничителя на орнаментире.

Достаточно интересны отдельные фрагменты, которые трудно датировать. Часть фрагментов декорирована только насечками (рис. 2, 5, 6 ). Три фрагмента керамики орнаментированы образующими ряды елочки вдавлениями палочки, поставленной под углом к поверхности сосуда, и ямками (рис. 2, 7 ).

Девять фрагментов керамики декорированы прочерченными горизонтальными рядами прямых и волнистых линий, пространство между кото- и рядами ямок (рис. 2, 8). У этой посуды прослеживаются аналогии с неолитической «завьялов-ской» керамикой лесостепного Обь-Иртышья [Молодин, 1977].

Керамика поселения Бойниха-1, вне всякого сомнения, сильно различается, что, по-видимо-му, связано с ее хронологией и культурной принадлежностью. У различных групп керамики имеются аналогии, уходящие в разных направлениях: у энеолитической – на запад, у предположительно неолитической – на север и северо-восток. Несмотря на отличия, керамический комплекс памятника обладает общими чертами.

В стенках всех сосудов в той или иной степени фиксируются следы органики. В некоторых случаях это полые канальцы от сгоревших волоса или шерсти, в других – следы, похожие на выгоревшую траву. Следы от волоса животных присутствуют в керамике поселения Тыткескень II в Горном Алтае от раннего до финального неолита [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., Глушков, 2012]. Следы от пуха птиц в стенках сосудов обнаруживаются в материалах памятников эпохи энеолита в Северной Кулунде Новоильинка III и Новоильинка VI.

Сходство прослеживается в разных элементах: широкое использование рядов ямок (вертикальных и горизонтальных), выполненных разными орнаментирами; декорирование среза венчика; нанесение орнамента поверх отпечатков гребенчатого или веревочного штампа либо шнура. Видимо, рыми иногда заполнено диагональными линиями черты сходства связаны с расположением памят- ника в своеобразной контактной зоне, которой на протяжении нескольких тысячелетий от эпохи неолита и до этнографического времени являлось Барнаульско-Бийское Приобье. К сожалению, похоже, что данный археологический объект потерян для науки [Кирюшин, Грушин, Ситников, 2015] и проблемы хронологии, периодизации и культурной принадлежности подобной керамики придется решать на материалах других памятников.

Список литературы Ранняя керамика поселения Бойниха-1 (проблемы хронологии, периодизации и культурной принадлежности)

- Дубовцева Е.Н Использование веревки для орнаментации неолитической керамики севера Западной Сибири//Российская археология. -2011. -№ 2. -С. 16-26.

- Зах В. А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. -Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. -168 с.

- Кирюшин К.Ю. Поселение эпохи энеолита Новоильинка VI (по материалам исследований 2014 года)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 168-171.

- Кирюшин К.Ю. Морфолого-орнаментальные группы керамики с поселения эпохи энеолита Новоильинка III в Северной Кулунде//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015. -№ 1 (61). -С. 25-36.

- Кирюшин К.Ю., Грушин С.П., Ситников С.М. Обследование поселения Бойниха-1 в 2014 году//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. -Вып. XXI. -С. 116-124.

- Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., Глушков И.Г. Использование волоса животных в гончарной традиции неолитических комплексов поселения Тыткескень-2//Археология, этнография и антропология Евразии. -2012. -№ 4 (52). -С. 41-50.

- Кирюшин К.Ю., Фролов Я.В., Редников А.А. Бойниха-1 -памятник неолита и раннего железного века Барнаульского Приобья//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. -Вып. XX. -С. 112-119.

- Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. -Барнаул: АлтГУ, 2002. -293 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Папин Д.В. Материалы эпохи раннего голоцена на юге Верхнего Приобья//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -Т. IX, ч. I. -С. 352-354.

- Комарова М.Н. Неолит Верхнего Приобья//КСИИМК. -Вып. 64. -М., 1956. -С. 93-103.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. -Новосибирск: Наука, 1977. -174 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука, 1985. -200 с.

- Berdnikov I.M., Ulanov I.V. Some aspects of molding technology of posolskaya pottery in the south of Central Siberia//Жур. Сиб. федер. ун-та. Сер.: Гум. науки. -2015. -Т. 8, № 4. -С. 574-584.