Расчет дифракционного фокусирующего элемента антенны автомобильного локатора

Автор: Грейсух Г.И., Ежов Е.Г., Минин И.В., Минин О.В., Степанов С.А.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Численные методы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 21, 2001 года.

Бесплатный доступ

Показана эффективность использования оптико-геометрического метода проектирования дифракционных объективов для разработки микроволновых антенн автомобильных локаторов, включающих дифракционный фокусирующий элемент. Приведены параметры рассчитанных антенн, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к таким устройствам

Короткий адрес: https://sciup.org/14058488

IDR: 14058488

Текст научной статьи Расчет дифракционного фокусирующего элемента антенны автомобильного локатора

Примерно с начала 90-х годов в различных странах мира интенсивно развивается автомобильная локация [1]. Автомобильный локатор предназначен для обеспечения безопасности движения в сложных метеорологических условиях: при дожде, снеге, тумане, в условиях сильной загрязненности атмосферы выбросами промышленных предприятий. Для работы автомобильного локатора выделен специальный диапазон радиочастот 76–77 ГГц [2].

Производители автомобилей предъявляют к локаторам весьма жесткие технические требования, формулируемые с учетом типа автомобиля и специфики его конкретной модели. В то же время при всей широте и многообразии требований, некоторые из них являются наиболее общими. В эту группу основных требований, как показал анализ опубликованных данных, можно включить следующие [3]: - должна быть предусмотрена работа локатора с фиксированной ориентацией диаграммы направленности (ДН), в многолучевом и сканирующем режимах;

-

- ширина основного лепестка ДН-антенны должна быть близка к дифракционному пределу;

-

- уровень боковых лепестков не должен превышать –20 дБ;

-

- усиление антенны должно быть не менее 20 дБ;

-

- локатор должен выдерживать значительный (до 300 км/ч) скоростной напор воздуха;

-

- локатор должен быть водо(влаго)непрони-цаемым;

-

- диапазон рабочих температур от –45 до +85oС;

-

- антенна должна быть технологичной и иметь малую стоимость в серийном производстве.

При разработке новой модели локатора в зависимости от предъявляемых к нему требований выбирается тип фокусирующего элемента и сканирующего устройства антенны. Затем, как правило, локатор с антенной “встраивают” в готовую конструкцию автомобиля, размещая их за такими деталями, как решетка радиатора, бампер и т.д. Это, несомненно, ухудшает работу локатора. Иной подход к созданию миллиметровых локаторов для перспективных автомобилей был предложен в [4]. Ее авторами предлагалось в качестве фокусирующих элементов антенн использовать элементы дифракционной квазиоптики [3], то есть элементы, осуществляющие преобразование фронта электромагнитной волны за счет ее дифракции на зонной структуре элемента. Такие элементы, в принципе, могут иметь любую форму, что открывает возможность выполнить антенну локатора как часть типовой детали или узла автомобиля (бампера, капота, фары или радиатора), служащей одновременно и аэродинамическим обтекателем.

В настоящей статье показаны некоторые возможности улучшения сканирующих свойств антенн, фокусирующим элементом которых является дифракционная линза (ДЛ) со структурой, размещенной на сферической или асферической поверхности.

1. Компоновка схемы и результаты оптимизации

Разработка антенны автомобильного локатора предполагает параллельное решение двух основных задач: обеспечение независимости эффективной апертуры антенны от направления оси ДН и снижение аберраций до уровня, при котором диаграмма достаточно близка к дифракционно-ограниченной в максимально широком диапазоне углов сканирования. Первая задача может быть решена благодаря использованию апертурной диафрагмы переменного диаметра, а вторая – за счет выноса этой диафрагмы в пространство предметов, то есть в пространство между облучателем и фокусирующим элементом. При этом фокусирующий элемент должен иметь ненулевую сферическую аберрацию, ибо только в этом случае вынос зрачка позволит влиять на все полевые аберрации, начиная с комы.

Направлением оси ДН-антенны, состоящей из облучателя и ДЛ, можно управлять, смещая облучатель относительно оси линзы. Однако более рациональным является использование линейки облучателей, установленной в передней фокальной плоскости линзовой антенны (в варианте более сложного локатора, служащего для построения двумерного изображения препятствий, может быть использована матрица облучателей). В этом случае легко реализуется любой из выше оговоренных режимов работы локатора, не требуется механика и исключается инерционность. Единственным существенным недостатком такого решения является дискретность возможных углов сканирования ДН, определяемая шагом линейки облучателей.

При сопряжении линейки облучателей с ДЛ независимость эффективной апертуры антенны от угла сканирования и вынос зрачка можно обеспечить следующим образом. Оси ДН всех облучателей линейки должны пересекаться в одной точке оси ДЛ, отстоящей от самой линзы на требуемое расстояние выноса зрачка t. Ширина же ДН каждого облучателя должна зависеть от его расстояния до оси ДЛ и выбираться из условия обеспечения постоянства эффективной апертуры антенны в целом.

Проектирование антенн, рассматриваемых в настоящей статье, проводилось в два этапа. Сначала методами геометрической оптики [5, 6] определялись конструктивные параметры антенн, а затем методами вычислительного эксперимента изучались диаграммо-формирующие свойства антенны в скалярном приближении.

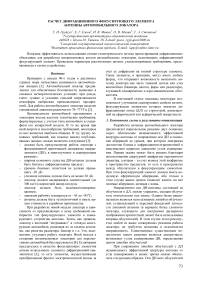

Оптико-геометрический расчет параметров антенны проводился следующим образом. От каждого облучателя к ДЛ направлялся расходящийся пучок лучей с числовой апертурой, обеспечивающей постоянную и заданную ширину (в меридиональной плоскости) пучка лучей, дифрагировавших на структуре линзы в рабочий порядок дифракции. Именно ширина дифрагировавшего (в первом приближении коллимированного) пучка и определяет эффективную апертуру антенны D для того угла сканирования, под которым распространяется этот пучок (рис. 1).

Аберрационная расходимость продифрагиро-вавших пучков снижалась путем оптимизации до приемлемого уровня, в максимально возможном для данной схемы диапазоне углов сканирования. При расчете антенны, включающей ДЛ, структура которой размещена на сферической поверхности, оптимизация осуществлялась по таким параметрам, как кривизна поверхности с , расстояние от ее вершины до входного зрачка t, коэффициенты асферической деформации эйконала записи дифракционной линзы b 2 p + 3 . При этом предполагалось, что распределение пространственной частоты структуры этой ДЛ описывается выражением вида:

« ( р) = Z q

ф р - 2 ^ ( р + 2 ) b 2 р + 3 р 2 р + 3

Р = 0

где р - расстояние от оптической оси; Ф = 1/ f -оптическая сила дифракционной линзы, а f - ее фокусное расстояние; Z q - длина волны записи, равная в данном случае рабочей длине волны локатора Z ; b 2 p + з - коэффициенты асферической деформации эйконала записи [5, 6].

При расчете антенны, включающей ДЛ, структура которой размещена на асферической поверхности, к вышеперечисленным параметрам добавлялись коэффициенты асферической деформации поверхности а 3 - g 7 , входящие в уравнение этой поверхности:

Cz - 1 + V 1 - ( ср )2 - 1 о 3( ср )4 - 8

- ~О ( ср ) 6 — О<ср ( ср ) 8 = 0 16 5 128 7

Оптимизация проводилась методом, описанным в работе [7] с использованием функций Q 1 и Q 4, оценивающих качество по параметрам диаграммы рассеяния лучей [8]. Расчеты выполнялись для двух значений отношения эффективной апертуры антенны к рабочей длине волны: D /X =30 и D /X =60.

Результаты оптимизации приведены в таблицах 1 и 2. В них to - предельно допустимый угол сканирования, а 2 9 - дифракционный предел для угла раскрытия ДН по первым нулям.

Из таблиц 1 и 2, в частности, следует, что диапазон допустимых значений углов сканирования существенно шире при D/Z =30, причем ограничен он в этом случае тем, что при превышении предельного угла часть лучей, идущих от излучателя, будут перекрываться краем ДЛ, как это показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема антенны с дифракционным фокусирующим элементом:

1 – излучатели; 2 – дифракционная линза.

Кроме того, из представленных таблиц 1 и 2 также следует, что переход от сферической к асферической поверхности ДЛ-антенны дает выигрыш в увеличении углов сканирования порядка ширины диаграммы направленности 2 9 . В то же время технологические трудности изготовления асферической поверхности существенно выше, чем чисто сферической.

Таблица 1. Конструктивные параметры и характеристики антенны, включающей дифракционную линзу на сферической поверхности

|

Параметры антенны |

Значения параметров при отношении эффективной апертуры к рабочей длине волны D X |

|

|

30 |

60 |

|

|

f, мм |

148,64 |

297,13 |

|

с f |

-1,3373 |

-1,3203 |

|

b 3 f 3 |

1,5714 |

1,1970 |

|

b 5 f 5 |

-5,4624 |

-5,2262 |

|

b 7 f 7 |

10,5055 |

14,099 |

|

b 9 f 9 |

-7,1143 |

-14,300 |

|

t/f |

-0,5470 |

-0,603 |

|

± ® , град. |

36 |

27,7 |

|

2 9 , град. |

4,66 |

2,33 |

Таблица 2. Конструктивные параметры и характеристики антенны, включающей дифракционную линзу на асферической поверхности

|

Параметры антенны |

Значения параметров при отношении эффективной апертуры к рабочей длине волны D /λ |

|

|

30 |

60 |

|

|

f, мм |

152,71 |

307,13 |

|

c f |

-1,0313 |

-1,0133 |

|

b 3 f 3 |

3,0671 |

2,0654 |

|

b 5 f 5 |

-22,008 |

-15,339 |

|

b 7 f 7 |

51,168 |

47,566 |

|

b 9 f 9 |

-19,404 |

-76,002 |

|

σ 3 f 3 |

18,0 |

43,146 |

|

σ 5 f 5 |

-19,711 |

-344,63 |

|

σ 7 f 7 |

0 |

950,18 |

|

t / f |

-0,46 |

-0,4878 |

|

± ω , град. |

40,9 |

31 |

|

2 θ , град. |

4,66 |

2,33 |

2. Сравнение оптико-геометрического и волнового моделирования

Анализ диаграммо-формирующих свойств ДЛ, применимость в рассматриваемом случае методов геометрической оптики и достоверность полученных результатов проверялись путем вычисления интеграла Френеля-Кирхгофа, алгоритм вычисления которого применительно к ДЛ на произвольной поверхности рассмотрен в [9, 10]. Проведенная серия вычислительных экспериментов в целом подтвердила тенденции изменения основных характеристик ДЛ, выявив при этом и некоторые количественные отличия. Сразу же следует отметить, что при расчете ДЛ методом геометрической оптики не учитывались ограниченность дифракционной эффективности ДЛ и конечное (малое) число зон на апертуре ДЛ. Кроме того, как оптико-геометрическое, так и волновое моделирование проводились в приближении бесконечно тонкой структуры ДЛ. При вычислении дифракционного интеграла в первом приближении проводился учет потерь, связанных с выполнением ДЛ из диэлектрического материала, следующим образом. В каждой точке интегрирования на поверхности ДЛ определялся угол падения луча и с помощью процедуры, аналогичной описанной в [10] для плоской зонной пластинки, вычислялись потери на отражение и поглощение в материале ДЛ. Было принято, что диэлектрик характеризуется следующими оптическими постоянными: показатель преломления 1.5, коэффициент поглощения 0.001. Такая процедура эквивалентна введению закона облучения апертуры ДЛ, отличного от равномерного.

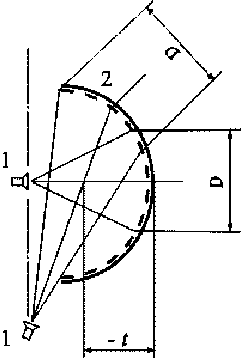

На рис. 2, в качестве примера, приведены ДН для антенны с ДЛ на асферической поверхности при апертуре D/λ=60 для четырех значений углов ска- нирования: 0, 15, 30 и 40 градусов. ДН трех других антенн, представленных в табл. 1 и 2, качественно не отличаются от представленной на рис. 2.

20№|/|E_|)

-

-40 -1—|---------1---------1----------1---------1-----------6,44 0 6,44 12,88 19,32 y>/19

Рис.2. Диаграммы направленности антенны с ДЛ на асферической поверхности при апертуре D/λ=60 для четырех значений углов сканирования: 0, 15, 30 и 40 градусов, кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно.

Поскольку понятие “качество ДН” не является строго определенным, при проведении вычислительных экспериментов необходимо было полностью контролировать форму ДН: ее ширину по уровню половинной мощности и по первым минимумам, уровень и характер расположения первых боковых максимумов, падение усиления в главном максимуме. На последний параметр имеется общепринятый допуск: падение усиления по напряженности электрического поля в главном максимуме не должно превышать –3 дБ.

Как следует из представленных кривых, уровень боковых лепестков ДН во всем диапазоне углов сканирования не превышает -17дБ, а падение усиления в главном максимуме менее –3 дБ в диапазоне до 30 градусов. Напомним, что при оценке предельного угла сканирования по диаграмме рассеяния лучей для данного варианта антенны, было получено ± ω =31 град. (см. табл. 2).

С точки зрения работы автомобильного локатора в целом, важным является не только абсолютное значение предельно допустимых углов сканирования ± ω , но и число элементов разрешения в этом поле зрения, то есть значение поля зрения в единицах ширины ДН-антенны локатора: n ϕ = ± ω /2 θ . Соответствующие данные приведены в табл. 3 как для оптико-геометрического, так и волнового расчетов. Из приведенных результатов видно, что увеличение значения относительной апертуры

ДЛ приводит к существенному увеличению параметра n ϕ , хотя переход от сферической поверхности ДЛ к асферической слабо влияет на изменение n ϕ .

В то же время конструктивный диаметр ДЛ на асферической поверхности заметно меньше, чем на чисто сферической. При этом ширина последней киноформной зоны в структуре ДЛ у асферической линзы шире, чем у сферической.

Таблица 3. Дополнительные конструктивные параметры и характеристики антенн

|

Параметр |

Сферическая ДЛ |

Асферическая ДЛ |

|||

|

D /λ =30 |

D /λ =60 |

D /λ =30 |

D /λ =60 |

||

|

Поле зрения, n ϕ |

Геометр. |

7,7 |

11,9 |

8,8 |

13,3 |

|

Волновой |

7,1 |

11,0 |

8,3 |

12,9 |

|

|

Число полных киноформных зон в структуре ДЛ |

16 |

32 |

13 |

23 |

|

|

Максимальный конструктивный диаметр ДЛ, в ед. λ |

53 |

118 |

49 |

88 |

|

|

Ширина последней зоны, в ед. λ |

1,50 |

1,43 |

1,60 |

1,57 |

|

Анализ характеристик, рассматриваемых антенных систем показывает, что очевидной “платой” за существенное увеличение угла сканирования, достигаемое при выносе апертурной диафрагмы в пространство между облучателем и ДЛ, является увеличение конструктивного диаметра ДЛ (рис. 1).

Таким образом, в настоящей работе рассмотрен один из путей увеличения углов сканирования у антенн дифракционно-линзового типа. Достигаемые при этом характеристики по основным параметрам (углы сканирования и искажения ДН) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к антенным системам автомобильных локаторов. Следует также отметить, что предложенный в статье подход двухэтапной оптимизации параметров ДЛ (оптимизация на основе оптико-геометрического расчета и уточнение характеристик на основе волнового моделирования) достаточно эффективен. Дальнейшее уточнение предельных параметров антенн возможно на основе волновой оптимизации.

В заключение отметим, что тип антенных систем, рассмотренный в данной статье, может, по мнению авторов, найти применение также и в устройствах подвижной СВЧ-связи [3, 11].