Расчет и контроль биомеханической оси нижней конечности во фронтальной плоскости при ее коррекции по Илизарову

Автор: Климов О.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (64) т.18, 2014 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования являлась разработка прикладной методики предоперационного планирования и контроля достигнутого результата лечения при коррекции формы нижних конечностей в условиях чрескостного остеосинтеза с учетом возможного удлинения сегментов нижних конечностей. Работа основана на результатах лечения 80 пациентов ортопедического профиля различных нозологических групп, которым была произведена хирургическая коррекция формы ног по медицинским или эстетическим показаниям, в ряде случаев сопровождавшаяся удлинением сегментов нижних конечностей. Моделирование оси нижних конечностей осуществлялось путем коррекции бедренно-большеберцового угла. Проведенное в рамках данной работы исследование ортопедического статуса пациентов показало зависимость нормальных значений бедренно-большеберцового угла от индивидуальных антропометрических показателей, обусловленных шириной таза и длиной сегментов нижних конечностей больного. Исходя из полученных зависимостей предложена схема тригонометрических построений и расчетов параметров коррекции с учетом величины возможного удлинения бедер и (или) голеней в ходе проводимого лечения. В данной работе также предложены эстетически и биомеханически обоснованные клинические критерии определения допустимых величин коррекции формы нижних конечностей. В целом проведенное исследование показало многофакторность и взаимозависимость антропометрических показателей при оперативной коррекции формы ног в сочетании с удлинением сегментов нижних конечностей, что диктует необходимость предоперационного планирования. Практическое использование изложенных в данной работе методических приемов оценки, расчета и контроля результатов лечения показало их адекватность и простоту. Анализ результатов лечения показал, что в 88,75% случаев (71 пациент) было достигнуто соответствие расчетного и клинического результатов лечения, при этом практически в 100% достигнутые показатели находились в рамках обусловленных максимальным и минимальным значениями параметров коррекции.

Коррекция формы ног, увеличение роста, метод илизарова, косметическая ортопедия, биомеханика нижних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/146216138

IDR: 146216138 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Расчет и контроль биомеханической оси нижней конечности во фронтальной плоскости при ее коррекции по Илизарову

Проблема коррекции формы нижних конечностей и низкого роста в ортопедической практике занимает особое место. Это связано прежде всего с тем, что речь идет не только о больных людях, но и о физически и соматически здоровых пациентах. Недовольство последних чаще всего включает личную психологическую

Климов Олег Владимирович, к.м.н, с.н.с., врач травматолог-ортопед высшей категории травматологоортопедического отделения № 15, Курган реакцию пациента при сравнении себя с окружающими людьми (80–81%) и реакцию на пациента общества и лиц противоположного пола (17–33%) [2, 6].

В настоящее время арсенал оперативных средств лечения данного контингента больных включает высокоэффективный метод чрескостного компрессионнодистракционного остеосинтеза по Илизарову. Данный метод впервые в истории ортопедии позволил комплексно решать проблему удлинения и коррекции угловых деформаций длинных трубчатых костей. Эффективность данного метода обусловлена прежде всего его возможностью стабильно фиксировать костные фрагменты и контролировать их положение, а также создать оптимальные условия для регенерации всех тканей удлиняемой конечности путем подбора оптимального темпа дистракции и сохранения опорно-двигательной функции конечности в процессе лечения [3, 4].

На данный момент ни у кого не вызывает сомнения, что оперативное лечение пациентов с укорочением или деформацией сегментов нижних конечностей различной этиологии, а также коррекция формы нижних конечностей с косметической целью требуют предоперационного моделирования и контроля достигнутого окончательного результата лечения. Цель такого планирования – получить обоснованные параметры проводимой реконструкции опорно-двигательного аппарата пациента. Вторая и не менее важная цель планирования – это контроль достигнутого результата коррекции, что может представлять весьма значительные сложности в условиях чрескостного остеосинтеза, когда пациент не может поставить ноги вплотную друг к другу и вместе с врачом убедиться в том, что желаемая форма ног достигнута. Таким образом, окончательный клинический результат лечения может быть объективно оценен только после снятия аппаратов, что исключает возможность коррекции достигнутых результатов лечения.

На практике многие пациенты и врачи используют различные способы моделирования формы ног на бумаге или компьютере. Суть их сводится к тому, что на рентгенограмме нижних конечностей с тазом в прямой проекции вырезаются контуры ног и путем вращения полученных фрагментов изображения моделируется желаемая картина [1]. Такой способ предоперационного моделирования, на взгляд автора, является кустарным, весьма субъективным и не может являться теоретически и практически обоснованным руководством к практическому действию.

Совершенно очевидно, что эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей требует научно обоснованных параметров коррекции с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. К таким анатомическим параметрам в предлагаемой нами методике предоперационного моделирования относятся исходная длина сегментов нижних конечностей и величина их предполагаемого удлинения, а также некоторые параметры, обусловленные шириной таза пациента.

Цели и задачи

Целью данного исследования явилось сокращение возможных ошибок при коррекции длины и формы сегментов нижних конечностей аппаратами наружной фиксации. В задачи данной работы входило:

-

1) определение биомеханически и клинически обоснованных предельных значений бедренно-большеберцового угла при коррекции оси нижних конечностей;

-

2) разработка методических приемов получения антропометрических данных по результатам рентгенометрического обследования пациента;

-

3) разработка методики расчета оптимальной величины бедреннобольшеберцового угла с учетом индивидуальных антропометрических показателей и возможного их изменения в ходе лечения;

-

4) разработка методики контроля клинического и биомеханического результата коррекции формы нижних конечностей в условиях чрескостного остеосинтеза.

Материалы и методы

Материал данного исследования составили пациенты, проходившие лечение в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова Минздравсоцразвития России с 2007 по 2012 г. Исходные для работы данные получены путем прямой или цифровой рентгенометрии. На практике предлагаемая методика применена в трех группах пациентов, которым произведена реконструкция оси нижних конечностей. Первую группу составили 30 больных с ахондроплазией, которым удлинили и исправили деформации бедер и голеней. Вторую группу представили 25 пациентов, которым увеличили рост за счет удлинения голеней. Третью группу из 25 человек составили пациенты, которым произведена коррекция варусной или вальгусной деформации обеих голеней.

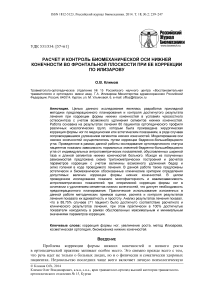

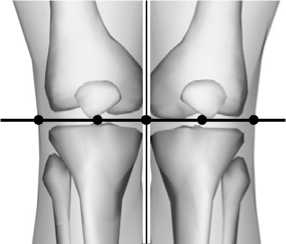

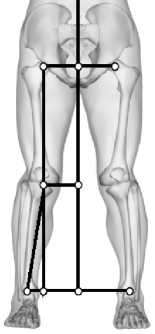

Методика расчета необходимого бедренно-большеберцового угла основана на графической схеме тригонометрических построений, выполненной по рентгенограмме опорно-двигательного аппарата пациента в прямой проекции. Расчет величины коррекции оси нижней конечности предполагает два варианта, которые вписываются в биомеханически обоснованные параметры, но различны по эстетическим критериям. Первый вариант соответствует максимальному значению бедренно-большеберцового угла. В данном случае нижние конечности соприкасаются в области коленных суставов, а голени параллельны друг другу и перпендикулярны поперечной плоскости, т.е. линии горизонта (рис. 1). Во втором случае нижние конечности соприкасаются в области коленных суставов и в области внутренних лодыжек, что соответствует минимальному значению бедренно-большеберцового угла (рис. 2). Очевидно, что ввиду значительной разницы поперечных размеров коленных и голеностопных суставов оси голеней во втором случае не параллельны друг другу и не перпендикулярны поперечной плоскости.

Рис. 1. Форма нижних конечностей при параллельном расположении продольных осей голеней

Рис. 2. Форма нижних конечностей при соприкосновении голеней на уровне щели коленного сустава и внутренних лодыжек большеберцовых костей

Из приведенных схем видно, что в рассматриваемой нами плоскости коррекции оси нижней конечности (фронтальная) фактически нас интересует только один показатель – угол между биомеханической осью бедренной кости и биомеханической осью голени, которая совпадает с ее анатомической осью. Именно этот показатель определяет расстояние между коленными и голеностопными суставами. Значение данного показателя зависит от таких двух параметров, как расстояние между центрами головок бедренных костей и длина самой бедренной кости.

Таким образом, мы определили два возможных стандарта формы ног, которые можно считать граничными условиями для нормы. Множество промежуточных вариантов, которые лежат в данных рамках, по нашему мнению, можно считать вариантами нормы. Случаи, когда расстояние между центрами коленных суставов меньше аналогичного показателя для голеностопных суставов, можно считать Х -образной формой нижних конечностей. Вариант, когда нижние конечности не сходятся в коленных суставах, соответственно считается О -образной формой конечностей. До определенного уровня степень выраженности О - или Х- образной формы нижних конечностей представляет собой вопрос эстетических стандартов, моды или личных предпочтений, однако более выраженные деформации становятся ортопедической патологией.

Для каждой из определенных автором форм ног дается свой вариант расчета бедренно-большеберцового угла нижних конечностей и контроля полученного результата коррекции. Следует отдельно сказать, что в процессе лечения клинически проверить результат корригирующих манипуляций невозможно ввиду наличия на оперированных сегментах аппаратов внешней фиксации. Предлагаемые различные компоновки аппарата из полуколец и спице-стержневые варианты остеосинтеза в случае удлинения конечности не представляются возможными и имеют практическое значение только при корригирующих операциях.

Однако очевидно, что бедренно-большеберцовый угол и длина сегментов нижних конечностей однозначно детерминируют расстояние между коленными и голеностопными суставами при любом отведении нижней конечности от средней оси. Таким образом, измеряя расстояние между коленными и голеностопными суставами, мы можем в динамике судить о величине бедренно-большеберцового угла, не прибегая каждый раз к рентгенографическому исследованию.

Исходя из вышесказанного, автор может сформулировать две клинические задачи. Первую клиническую задачу можно сформулировать следующим образом: рассчитать необходимый угол между осью бедренной кости и осью большеберцовой кости для получения граничных условий биомеханически правильной оси конечности.

Вторая задача заключается в оценке достигнутого результата лечения по расстоянию между коленными и голеностопными суставами на этапе остеосинтеза, когда физически не представляется возможным поставить ноги вместе.

Контрольные точки для получения исходных значений выбраны не случайно, так как поставленные задачи решаются при помощи тригонометрических уравнений для прямоугольных треугольников, к решению которых приведены сформулированные нами клинические задачи.

Все используемые контрольные точки представлены соответствующими анатомическими ориентирами, но для устранения разночтений дадим им краткую характеристику.

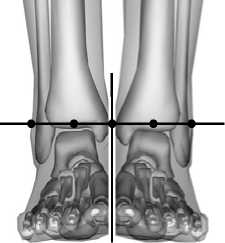

Длина бедренной кости измеряется от центра головки бедренной кости до одной из двух точек (в зависимости от расчетных условий), расположенных на уровне щели коленного сустава. Эти две точки лежат на горизонтальной линии, проходящей через щель коленного сустава. Первая контрольная точка располагается в районе межмыщелкового возвышения большеберцовой кости и делит ее проксимальный эпифиз пополам. Крайние точки совпадают с контурами мягких тканей на этом уровне, при этом внутренняя – вторая контрольная точка совпадает с наиболее выступающим внутренним контуром коленного сустава (рис. 3).

Контрольные точки голеностопного сустава находятся аналогичным способом (рис. 4).

Первая задача – нахождение угла между осью бедра и осью голени. На рис. 5 это угол АСС 1 , из геометрической схемы видно, что величина этого угла зависит от величины отрезка [ АВ ] (половины расстояния между центрами головок бедренных костей) и отрезка [ АС ] (длины бедренной кости, измеренной от центра головки бедра до щели коленного сустава). Исходя из построенной схемы, необходимо найти угол АСВ в прямоугольном треугольнике АВС . В данном треугольнике нам известно, что угол АВС прямой, а стороны [ АВ ], [ АС ] и [ СВ ] можно легко измерить по анатомическим ориентирам либо по цифровым рентгеновским снимкам. Если путем антропометрических измерений какие-то стороны треугольника получить затруднительно, то любую из них мы можем найти, зная две другие, по теореме

Рис. 3. Графическая схема определения ориентиров в области коленного сустава

Рис. 4. Графическая схема определения

ориентиров голеностопного сустава на

Рис. 5. Анатомические ориентиры и графическая схема получения антропометрических значений для проведения расчетов

рентгенограмме

Рис. 6. Анатомические ориентиры и графическая схема контроля достижения теоретических расчетов в условиях остеосинтеза

Пифагора, которая в нашем случае будет выглядеть как [АС]2 = [АВ]2 + [ВС]2 или, например, [ BC ] = ^ [ AC ]2 -[ AB ]2. Зная стороны прямоугольного треугольника, находим его углы, проведя следующие расчеты:

АТА

ACB = arccos

[ BC ]2 + [ AC] 2 - [ AB ]2 2[ BC] • [ AC]

АТА АТА далее очевидно, что АСС1 = 180 - АСВ . Обращаем внимание, что длина отрезка [CC1]

(длина голени, измеренная от щели коленного сустава до наиболее выступающей части внутренней лодыжки) значения не имеет. Таким образом, путем несложных антропометрических измерений и простых расчетов можем рассчитать угол между осью бедра и голени для случая, когда нижние конечности сходятся в области коленных и голеностопных суставов для данной длины бедра и ширины таза (расстояние между центрами головок бедренной кости).

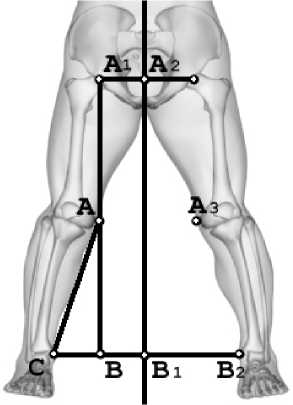

Следующая задача, которую автор ставил перед собой, – это необходимость верификации расчетных и клинических результатов, что на этапе остеосинтеза бывает весьма непросто. При возможности сделать рентгенограмму нижних конечностей целиком данная задача сводится к прямому измерению угла на снимке и сравнению его с теоретически рассчитанным. Когда данный метод по каким-либо причинам применить нет возможности, предлагается способ с помощью геометрической схемы решения, представленной на рис. 6. Условие данной задачи следующее. Поскольку пациент не может поставить ноги в аппаратах вместе, то, если он поставит ноги на ширине плеч, когда расстояние между щелями коленных суставов будет равно (известному нам) расстоянию между центрами головок бедренных костей, расстояние между лодыжками будет строго детерминировано и определяться углом между осью бедра и осью голени, т.е. углом А 1 АС . Из приведенного чертежа видно, что в данном случае мы также имеем прямоугольный треугольник АВС , а решение задачи сводится к нахождению угла САВ , но в данном случае нам неизвестно расстояние [ AB ], которое, как очевидно, не равно длине голени на рис. 5 [ СС 1 ], аналогично [ СС 1 ] не равно [ AС ] на рис. 6. Таким образом, если в первом случае мы вычисляли величину угла между бедром и вертикальной осью, то во втором случае вычисляем угол между голенью и вертикальной осью.

В приведенной на рис. 6 схеме нам известно расстояние [CA], которое можно измерить, расстояние [СВ] = [CВ2]/ 2 – [ВВ1]. Длина стороны [АВ] находится по теореме Пифагора, в данном случае это выглядит следующим образом: [AB] = V[AC]2 -[CB]2 . Далее, зная стороны прямоугольного треугольника, рассчитываем величину угла САВ по формуле

CAB = arccos

[ AB ]2 + [ AC] 2 - [ CB ]2 2[ AB ] - [ AC]

Теперь угол между осью бедра и голени САА 1 будет иметь значение равное 180° - САВ .

Данную схему расчетов вполне можно применить и для варианта, когда оси голеней параллельны друг другу и перпендикулярны фронтальной плоскости, а оси бедренной и большеберцовой костей проходят через их биомеханическую ось, т.е. через центры коленного и голеностопного суставов (рис. 7, 8).

Геометрическая схема и расчеты аналогичны приведенным выше, за исключением того, что величина углов и одного из катетов в искомых треугольниках будет иметь другое значение.

Рис. 7. Анатомические ориентиры и графическая схема получения антропометрических значений для проведения расчетов

Рис. 8. Анатомические ориентиры и графическая схема контроля достижения теоретических расчетов в условиях остеосинтеза

Результаты исследования

В целом проведенное исследование показало многофакторность и взаимозависимость антропометрических показателей при оперативной коррекции формы ног в сочетании с удлинением сегментов нижних конечностей, что диктует необходимость планирования и контроля лечебного процесса. Практическое использование изложенных в данной работе методических приемов оценки, расчета и контроля результатов лечения показало их адекватность и простоту в ходе практического применения. Анализ результатов лечения показал, что в 88,75% случаев (71 пациент) было достигнуто соответствие расчетного и клинического результатов лечения. Во всех случаях, когда расчетные показатели не были достигнуты (9 человек), результат коррекции был близким к расчетному, а клинический результат признан хорошим. Все данные случаи пришлись на пациентов с ахондроплазией, а причины отклонения результатов коррекции от расчетных показателей были обусловлены тяжестью системного поражения скелета.

Результат применения предложенных методик иллюстрируется следующим клиническим примером. Пациентка А, 22 года, диагноз: варусная деформация обеих голеней в верхней трети. Субъективно – низкий рост. На рентгенограммах: варусная деформация большеберцовой кости в верхней трети до 10º. Операция: монолокальный дистракционный остеосинтез обеих голеней. Остеотомия большеберцовой кости в верхней трети и малоберцовой кости в нижней трети. В ходе лечения произведено удлинение голеней на 5 см, исправлена их деформация. Контрольный осмотр данной пациентки в отдаленный после лечения срок (2 года) показывает полное сохранение достигнутого клинического результата лечения (рис. 9).

Как показывает практика, часто коррекция оси или удлинение сегментов одной нижней конечности не представляет проблемы, так как в данном случае задача сводится к необходимости повторить пропорции и углы здоровых симметричных отделов скелета. Данные вопросы широко и подробно изложены в соответствующей литературе. Однако в тех случаях, когда удлинению или коррекции подвергаются обе нижние конечности, общий клинический и биомеханический результат проведенной реконструкции скелета не всегда очевиден, особенно в условиях чрескостного остеосинтеза, когда на ногах находятся аппараты. Данные аспекты удлинения и коррекции нижних конечностей в соответствующей литературе практически отсутствуют.

Рис. 9. Сравнительная фотография пациентки до операции и через два года после лечения

Сложность, на взгляд автора, заключается и в том, что угловые и линейные характеристики нижних конечностей, приводимые в специализированной литературе, соответствуют анатомическим параметрам среднестатистического человека, что не позволяет использовать их как целевой показатель в конкретной клинической ситуации [7, 8].

Из литературных данных также следует, что даже при наличии медицинских показаний к оперативному лечению, кроме исключительно медицинских и биомеханических критериев планирования оперативного вмешательства, при коррекции оси нижних конечностей практически всегда предполагается достижение определенного эстетического результата лечения [5].

Также в ряде публикаций авторы справедливо отмечают, что достижение косметического результата лечения является весьма трудной задачей, так как коррекция выполняется в пределах всего нескольких градусов, что, тем не менее, приводит к значительному перемещению дистальных отделов конечности, которое тем больше, чем длиннее голень [1]. Из этого очевидно, что манипуляция костными фрагментами должна быть выполнена максимально точно.

Такая ситуация, на взгляд автора, подчеркивает новизну и актуальность тех аспектов предоперационного планирования и контроля достигнутого результата коррекции оси нижней конечности, которые рассмотрены в данной работе.

Выводы

Несмотря на широкую популярность операций по удлинению нижних конечностей и коррекции их оси, данный вид оперативного вмешательства остается незаурядным процессом, требующим тщательного обследования, предоперационного планирования и контроля достигнутого результата лечения. Использование изложенных в данной работе методических приемов оценки, расчета и контроля результатов лечения показало их адекватность и простоту для практического применения.

Список литературы Расчет и контроль биомеханической оси нижней конечности во фронтальной плоскости при ее коррекции по Илизарову

- Артемьев А.А. Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей. -М.: Гэотар-Медиа, 2008. -248 с.

- Егоров М.Ф. Медицинские и социально-психологические проблемы ортопедической косметологии: автореф. дис.. д-ра мед. наук. -Самара, 1998. -207 с.

- Илизаров Г.А. Напряжение растяжения как фактор, возбуждающий и поддерживающий регенерацию и рост костной и мягких тканей//Структура и биомеханика скелетно-мышечной и сердечно-сосудистой системы позвоночных: тез. докл. респ. конф. -Киев, 1984. -С. 38-40.

- Калякина В.И., Шеин А.П., Кузнецов Н.С., Беркуцкая Т.С., Кузнецова Ф.Б. Клинико-физиологические и морфологические характеристики адаптивной перестройки в мягкотканых структурах удлиняемой конечности//Значение открытых Г.А. Илизаровым общебиологических закономерностей в регенерации тканей. -Курган, 1988. -Вып. 13. -С. 63-71.

- Каплунов О.А. Чрескостный остеосинтез в косметической коррекции формы и длины нижних конечностей: оптимизация методик, клиническая безопасность и перспективы практического применения: автореф. дис.. д-ра мед. наук. -Курган, 2006. -44 с.

- Кривоногова З.М., Новиков К.И., Корянова М.М. Психологический статус детей с врожденой ортопедической патологией и его динамика в процессе лечения по методу Илизарова//Вопросы ортопедии и травматологии: материалы 25-й юбил. науч.-практ. конф. врачей Кург. обл., посвящ. 50-летию Кург. области. -Курган, 1992. -С. 40-42.

- Маркс В.О. Ортопедическая диагностика. -Минск: Наука и техника, 1978. -510 с.

- Hsu R.W.W., Himeno S., Coventry M.В., Chao E.Y.S. Normal axial alignment of the lower extremity and load-bearing distribution at the knee//Clin. Orthop. -1990. -Vol. 255. -P. 215-227.