Расчет взаимодействия элементов метаструктуры на основе метода Гаусса – Зейделя

Автор: Неганов В.А., Марсаков И.Ю., Табаков Д.П.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена методу расчета взаимодействия элементов метаструктуры. В качестве основы для расчета взят метод Гаусса – Зейделя, применяющийся для решения системы линейных алгебраических уравнений с диагональным преобладанием в матрице. Предложенный метод оперирует матрицами собственных и взаимных импедансов, образующих общую матрицу системы линейных алгебраических уравнений. Метод применен для решения задачи дифракции на метаструктуре – тонком слое конечных размеров, состоящем из двойных разомкнутых колец. Математическая модель структуры построена на основе интегральных представлений электромагнитного поля. Исследована сходимость решения для различных значений расстояния между элементами. Приведены результаты численного моделирования.

Киральность, метаструктура, интегральное уравнение, интегральное представление электромагнитного поля, тонкопроволочное приближение, некорректные задачи, метод гаусса - зейделя

Короткий адрес: https://sciup.org/140255827

IDR: 140255827

Текст научной статьи Расчет взаимодействия элементов метаструктуры на основе метода Гаусса – Зейделя

Под метаматериалами понимают материалы, создающиеся на основе внедрения в диэлектрик различных включений определенной конфигурации. Эти включения можно рассматривать как атомы либо молекулы чрезвычайно больших размеров. Частным случаем метаматериала являются киральные и бианизотропные структуры [1]. Теория киральных структур в настоящее время достаточно активно развивается. Как правило, исследование киральных сред осуществляется с помощью феноменологической теории, материальные уравнения которой имеют вид [2]

D = б E + i X H, В = Ц H ± i х E .

В данных выражениях верхние знаки соответствуют киральной среде на основе спиралей с правой закруткой, а нижние знаки – среде на основе левовинтовых спиралей. Константа χ называется параметром киральности. Достоинством исследования киральных структур с помощью феноменологических уравнений является относительная простота аналитических выводов. Но здесь следует отметить усредненный характер уравнений, необходимость знания параметра киральности и его частотной зависимости для конкретной среды, малость размеров киральных элементов в сравнении с длиной волны и боль- шое расстояние между элементами, позволяющее пренебречь их взаимодействием.

Корректное описание близко расположенных элементов, соизмеримых с длиной волны, возможно только на основе строгого электродинамического подхода, который избавляет от необходимости введения параметра киральности, снимает ограничения на размер элементов и расстояния между ними, а также дает корректное описание ближней зоны киральных элементов.

Остановимся на взаимодействии элементов. Сложность расчета в отсутствие взаимодействия составляет O ( N ), где N – число элементов структуры. Сложность расчета в присутствии взаимодействия равна O ( N 2), т. е. возрастает квадратично в зависимости от числа элементов. Таким образом, расчет структур со значительным числом элементов представляет собой проблему даже для современных ЭВМ и требует огромных затрат оперативной памяти.

Вместе с тем взаимодействие присутствует всегда, и при решении вопроса о пренебрежении им прежде всего важна количественная оценка. По этой причине актуальной задачей является построение метода расчета взаимодействия с возможностью его количественной оценки.

В данной статье в качестве основы для расчета взаимодействия предлагается использование

модификации метода Гаусса – Зейделя [3], оперирующего с матрицами собственных и взаимных импедансов, образующих общую матрицу системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод применяется для решения задачи дифракции на тонком слое метаматериала, состоящего из двойных разомкнутых колец. Ранее в [4] была рассчитана система, состоящая из двух взаимодействующих колец, а в [5] – произведено обобщение на случай произвольного числа колец (геометрически киральная структура). Математическая модель метаматериала, рассматривающаяся в данной статье, построена на основе интегральных преставлений электромагнитного поля (ИП ЭМП [5]). Исследована зависимость скорости сходимости итерационного процесса при различных соотношениях размера элементов к расстоянию между ними.

1. Модифицированный метод Гаусса – Зейделя

Решение электродинамических задач методом интегральных уравнений (ИУ) осуществляется, как правило, сведением ИУ к СЛАУ. СЛАУ можно записать в матричной форме:

——

A X = B , (1)

– соответственно матрица СЛАУ, вектор неизвестных элементов и вектор воздействия (правая часть СЛАУ).

Метод Гаусса – Зейделя применяется для итерационного решения СЛАУ. Представим матрицу A в виде суммы матриц L * и U : ^ ^ ^

A = L, + U ,

*, где

[ "11 0 ™ 0

L* = "21 "22 Г 0,

. . ..

V " N 1 " N 2 Г

Г 0

a 12 0

" , N 1

" 2 N

V00 и перепишем СЛАУ (1) следующим образом:

-^. —. —. -^~ —.

L * X = B - U X .

Умножая обе части полученного равенства на матрицу, обратную матрице Ij* , и обозначая через XX ( k ) старое приближение к решению, а че- ( к + 1)

рез X – новое, имеем:

X ( k + 1) = ЬЛ B - U X ( k ) ).

Матрица Ij* легко обращается, поэтому данное выражение можно записать поэлементно:

(к+1) = 1 xi aii

b i V

- y a ij x jk ) - £ " ij x jk + 1)

j > i j < i ,

i = 1,2, _ , N .

В отличие от метода простой итерации [3], метод Гаусса – Зейделя использует не только старое приближение X(k), но и ранее вычисленные элементы x(к+1) для получения нового приближения X(k+1), что приводит к увеличению ско- рости сходимости итерационного процесса.

Метод гарантирует сходимость при условии диагонального преобладания матрицы СЛАУ:

I " ii l > Е l " ij| j * i

Обобщим теперь метод Гаусса – Зейделя на случай электродинамических задач. Обычно система интегральных уравнений сводится к

СЛАУ вида:

~^^—* —*

Z Z = E ,

где

Z =

"

z 11

z 21

vs z12

z 22

z1 N z2 N jS jS J'S

V z N 1 z N 2 Г z NN J

— i1

i 2 V — N J

—

E =

— 1 e 2

—

V e N J

– соответственно обобщенные матрицы импе-дансов, токов и напряжений; N – количество излучателей в системе;

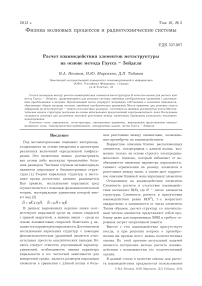

Рис. 1. Тонкопроволочная структура ( а ) и линеаризация ее образующей ( б )

' Z11 Z 12 ^ Z 1 Nj"

Z 21 Z 22 •" Z 2 Nj

vs

" " " "

Z N -1 Z N 2 "' ZNN,.

V i i i j 7

' I 1 )

—*

i j =

I 2

IN;

V j 7

— ej =

[ E 1

E 2

E N

V j 7

– соответственно матрица взаимных импедансов i-го и j-го излучателей, матрицы проекционных функций собственных токов и собственных напряжений j-го излучателя; Ni – число проекционных функций на i-м излучателе; Nj – число проекционных функций на j-м излучателе.

В этом случае итерационную процедуру можно построить по формуле, аналогичной (2):

— ( k + 1) _ ; — Vw — ( k ) Vw — ( k + 1)

ii = yiei -Lwiji -Lwijij , j>i j

i = 1,_, N, где

- 1

y =z , w =yz i ij , ij i ij

– соответственно матрицы собственных адми- тансов и весовые матрицы.

Данная процедура в общем случае имеет следующие свойства:

-

• Позволяет произвести оценку степени взаимодействия элементов по скорости сходимости итерационного процесса;

-

• Позволяет оперировать матрицами взаимных и собственных импедансов, а не общей матрицей системы;

-

• Обращения требуют только матрицы собственных импедансов, имеющие, как правило, небольшой размер.

В частных случаях у метода появляются дополнительные достоинства:

-

• Необходимость обращения только одной матрицы собственных импедансов в случае, когда среда образована одинаковыми элементами;

-

• Снижение числа существенных весовых матриц в случае бианизотропной среды. Под существенными понимаются матрицы, необходимые для построения общей матрицы СЛАУ.

-

2. Интегральные представления электромагнитного поля

Все это позволяет существенно сократить затраты машинных ресурсов и времени.

Построение математической модели и определение матриц собственных и взаимных импедан-сов удобно осуществлять в рамках интегрального представления электромагнитного поля (ИП ЭМП).

В [5] из общего интегро-дифференциального представления получены ИП ЭМП тонкопроволочной структуры. ТПС представляет собой идеально проводящую бесконечно тонкую металлическую трубку радиуса a и длиной L , произвольно расположенную в пространстве и не имеющую самопересечений (рис. 1, а ). Считается, что объемная плотность тока — , определенная лишь на образующей ТПС и возникающая под действием стороннего электрического поля E — ( in ) , имеет только продольную составляющую, поэтому ее можно записать в виде —

-

—— (qq )= l0^ I ( l )5( — ' - r ( l )).

2n a

Здесь l o (7 ( l )) — единичный вектор касательной на образующей L , описывающейся радиус-вектором 7 ( l ), определяется как

-

7 z- dr ( l )

l 0( r ( l )) = ;

dl l е [lb, le ] - натуральный параметр на образующей (в дальнейшем l будем также называть продольной координатой, lb – координатой начала ТПС, le – координатой ее конца); I(l) – распределение тока по образующей; 5(x) — дельтафункция. Также предполагается, что при любых значениях l радиус a много меньше радиуса кривизны р(l) =| d-)(l) / dl | .

Граничное условие для ТПС ставится следующим образом:

Ы - ( l )) ( E ( in ) ( 7(l )) + E( - ( l )) ) = 0. (5)

ИП ЭМП от тока I ( l ), протекающего по образующей L ТПС, имеет вид

F( 7 )= I ( l ') K F ( 7 , r ( l )) dl ‘, F = E , H , (6)

L здесь

KE (7, 7(l)) = 1 -)(lk2Ga (7, 7(l')) + ik ^

+ A(( 7 - 7 ( l ')) B a ( 7 , 7 ( l ')))];

d l )

K H ( 7 , 7 ( l )) = ( ( 7 - 7 ( l '))X l o (l ') ) B a ( 7 , 7 ( l '))

– ядра интегрального представления; Wc – волновое сопротивление среды; k – ее волновое число;

B = - SkR±1 G , G ( R ) = exp (~ikR > , R 2 4n R

G ( R ) имеет смысл функции Грина свободного пространства; R ( 7 , 7 ') = |7 - 7 '| — расстояние между точкой источника и точкой наблюдения;

F a ( 7 , 7 ( l ')) = F ( R a ( 7 , 7 ( l '))), F = G , B

– компоненты ядер;

Ra ( 7 , 7 ( l ')) = 7l 7 - 7 ( l ') |2 + a a

– регуляризированное расстояние между точкой источника и точкой наблюдения; в качестве параметра регуляризации выступает радиус a провода.

В случае подстановки граничного условия (5) в (6) при F = E получается известное интегральное уравнение для определения тока произвольной тонкопроволочной структуры, приведенное, например, в [6].

Для упрощения дальнейших выводов будем записывать ИП (6) в компактной форме:

F ( 7 ) = F a ( 7 ; 7 ( l ), I ), F = E , H , (7)

где явно указываются параметры представления – распределение тока I , образующая ТП-структуры 7 ( l ) и радиус провода a . В дальнейшем индекс a при отсутствии в нем необходимости будем опускать.

При численном моделировании гораздо удобнее работать с дискретными моделями, поэтому осуществим дискретизацию интегральных представлений (6).

Пусть r ( l ) — радиус-вектор образующей ТПС, l е [ l b , l e ]; L = l e - l b — длина образующей. Разобъ-ем образующую на сегменты длиной А (рис. 1, б ). Если число сегментов равно N , то А = L / ( N + 1). Введем индексы:

k = 1, ^ , N ; k' = 1, ^ , N +1.

В данных обозначениях l^' = А( к' -1) — значения натурального параметра на границе к -1 и к -го сегментов, 7 к> = 7 ( l k - ) — соответствующий радиус-вектор, l * = l k + А /2 — значение натурального параметра в центре k -го сегмента, 7 * 7 *

rk = r ( lk ) – соответствующий радиус-вектор. Осуществляя линеаризацию образующей, уравнение сегмента можно записать следующим образом:

7 k ( l ) = 7 * + l ok l ; l е [-А /2, А /2], (8)

здесь:

7 * + 1 + 7 . 7 _7 + 1 - 7

7k 2 ; ' o k А .

Далее, полагая, что А ^ X, будем считать распределение тока на каждом сегменте равномерным:

I ( l ) = I k ; l е [ l k -А/2, l k +А/2].

Подставляя данное выражение и выражение (8) в интегральное представление (6), получаем дискретизированное интегральное представление ЭМП:

F ( 7 )= '^ II k K А , F ( 7 , 7 k ), F = E , H ; (9)

k =1

здесь:

А /2

K А , F ( 7 , 7 k )= J K F ( 7 , 7 k ( l )) dl , F = E , H

-А /2

– весовые коэффициенты.

В дальнейшем дискретизированные ИП по аналогии с (7) будем записывать в компактном виде:

F(r) = F a ( r; r k , I k ); F - E , H , (10)

где явно указываются параметры представления — координаты границ сегментов k , значения тока I k на сегментах, а также длина сегмента А и радиус провода a .

Выражение (7) описывает ЭМП одиночной ТПС. Как правило, мы имеем дело с некоторой совокупностью J тонкопроволочных элементов:

та, r jk. — радиус-вектор, проведенный в точку сопряжения k j и k j + 1 -го сегмента j -го элемента. Тогда по аналогии с (11) на основе дискретизированных ИП (10) можно записать:

N N j А

F ( r) = ЕЕ Faj ( r ; r j , kj , I j , kj ), F-E , H . (13)

j = 1 k j = 1 j

L : L 1 , L 2 , . L N ,

где Lj – образующая j -го элемента, описывающаяся радиус вектором:

Выражение (13) описывает ЭМП, создаваемое совокупностью N излучающих элементов с сегментированными образующими.

Для использования (13) необходимо знать не-

rj (l ) = XgXj (l) + У0 Yj (l) + Zg Zj (l), l e [lb.;le. ], j = 1,.N, j ej здесь Xj (l), Yj (l), Zj (l) – некоторые гладкие функции, зависящие от натурального параметра l; j – порядковый номер тонкопроволочного элемента.

Полное ЭМП такой структуры находится с помощью интегрального представления (7) с учетом принципа суперпозиции:

F(r) = E F(r; r j , I j ); F - E , H . (11)

j

Таким образом, (11) представляет собой ИП ЭМП сложной тонкопроволочной структуры.

В ИП (11) входят неизвестные пока токи Ij . Для их определения используем граничное условие (5) на каждом проводнике структуры. В результате получим систему интегральных уравнений следующего вида:

- l g ( r i ) E ( in ) ( r i ) = Iq ( r i ) E E ( r i ; r j , I j );

j (12)

i , j = 1,^, N .

известные амплитуды токов Ij , k . В рамках метода сшивания в дискретных точках потребуем

выполнения граничного условия типа (5) в центрах сегментов. Пусть rk. — радиус-вектор, про-,i веденный в центр ki -го сегмента i-го элемента. Тогда из (13) с учетом учетом граничного условия (5) получаем систему линейных алгебраи-

ческих уравнений для определения

5 5 5

- l g ( r i , ki ) E ( in ) ( r i , ki ) = l o ( r i , ki ) x

I j , k j :

N N j А

Х ЕЕ E a3 ( r i , ki ; r j , kj , I j , kj ); (14)

j=1kj =1 j i j j i = 1,_, N, ki = 1,_, Ni.

Устойчивое решение достигается при соблюдении условия А j ^ 4 a j , для всех j [9].

Таким образом, в принятых ранее обозначениях для СЛАУ (3) из (14) получаем:

W„ ^ *

z ij = "kk ° (r r i , ki}

4 ,- 2

l 0 ( rj k ) k 2 Х j

Данную систему можно классифицировать как систему ИУ Фредгольма первого рода [8]. Решение подобных ИУ является некорректной математической задачей, т. е. оно может быть неустойчивым. Существует множество методов решения, обладающих определенными регу-ляризирующими свойствами. Асимптотическая корректность и регуляризирующие свойства некоторых методов рассмотрены в [9]. Наиболее

А j /2

x J G a ( r i * ki

-А j /2

)

, r jk. ( I )) dl + B a ( r *k. , jk. ) ; j , j a , i j , j

J

^-* ^-

B a ( r i , ki , r j , kj ) =

простым и естественным является метод сшива-

ния в дискретных точках [10].

Введем дополнительные обозначения. Пусть

Ij , k – значение амплитуды тока на kj -м сегменте j -го элемента, k j =1,..., N j , где N j — число

сегментов j -го элемента; А j — длина сегментов

j -го элемента, aj – радиус провода j -го элемен-

**

= ( r i , ki - r j , kj ( l )) B a ( r i , ki, rj , kj ( l ))

5 i = i g ( r * ki ) E ( in ) ( r i * ki );

i , j = 1,_, N , k i = 1,_, N i ,

А j/2 .

-А j /2’

k j = 1,^, N j .

3. Геометрия метаструктуры

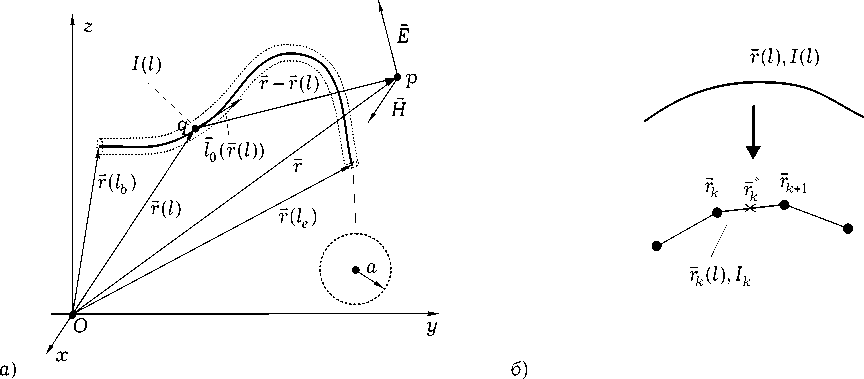

Общий вид геометрии исследуемой метаструктуры представлен на рис. 2, а . Здесь D – максимальный размер элементов структуры; lx , ly , – расстояние между геометрическими центрами соседних элементов вдоль осей x и y ;

Рис. 2. Геометрия метаструктуры: а ) общий вид метаструктуры; б ) геометрия элементов Li i xy

Lx , Ly , – суммарные расстояния между геометрическими элементами вдоль осей x и y . Геометрические центры элементов расположены в

точках P = {x ,y ,h}, где i , i xy x y точек, i = 1,..., N , i = 1,..., N , h x xy y

–

индексы

–

высота

расположения метаструктуры над плоскостью xOy . Таким образом, общее число элементов структуры N = Nx × Ny .

Определим некоторые соотношения, связывающие различные параметры структуры, полагая, что ее геометрический центр совмещен с началом координат:

• суммарные расстояния:

Элементы, образующие структуру, представляют собой двойные разомкнутые кольца (рис. 2, б ). Здесь D – диаметр внешнего кольца, d – диаметр внутреннего кольца, углы ϕ( D ), ϕ( d ) определяют взаимную ориентацию зазоров колец элемента в его собственной системе координат x ′ y ′ z , начало которой O ′ совпадает с точкой Pi i .

xy

При построении матрицы СЛАУ используется сквозная нумерация элементов по индексу i = 1,..., N . Переход к сквозной нумерации осуществляется по формуле:

L x = ( N x

-

1) l x , L y =( N y

- 1) ly ;

• геометрические размеры структуры:

i=i +(i -1)N , xy x ix = 1,..., Nx, iy = 1,..., Ny.

D = L + D , D = L + D ; xx yy

• минимальное расстояние между элементами:

( x ) ( y )

min x ; min y ;

• координаты геометрического центра элементов:

Рассмотрим геометрию элементов более подробно. Уравнение образующей разомкнутого кольца радиуса a с зазором угловой шириной ξ, расположенного на высоте h вдоль оси z , может быть описано радиус-вектором:

x ix

-

y y

-

l x ( N x

2 ly ( Ny

-

+ ( ix - 1) lx ,

-

1) +( i y

-

1) ly .

В качестве исходных брать N , N , D , l и xy x ровку к длине волны.

параметров можно вы- ly , осуществляя норми-

Геометрия элементов Li i , образующих ме-xy таструктуру, представлена на рис. 2, б. Каждой точке Pi i поставлен в соответствие радиус-век-xy тор Г i ‘и угол Ф; i , определяющий ориента-ixiy ixiy цию элемента Li i в плоскости xOy глобальной xy системы координат. Если ϕi i выбирается слу-xy чайно, то структура является киральной.

T(t) = a costxo + a sinty + hZo, t ∈[-π+ξ/2,π-ξ/2].

Осуществим репараметризацию данного уравнения. Натуральный параметр на разомкнутом кольце определяется как интеграл:

t

l(t) = J | T(t ‘) | dt' = at, где

T drT(t) T T T l (t) = = -a sint x + a cost y + hz , dt

– касательный вектор к образующей. Таким образом, в натуральном параметре уравнение разомкнутого кольца будет иметь следующий вид:

r ( l ) = a cos( l / a ) X g + a sin( l / a ) i / g + 0 z g , l e [ a (—n + ^ /2), a (n — ^ /2)],

Линейная длина разомкнутого кольца составляет L a = 2(n — £) a . Линейная ширина зазора d ^ = 2 a sin(^ / 2).

Таким образом, для элемента Lj , состоящего из двух разомкнутых колец L ( j D ) и L ( j d ), можно записать:

ii

r(i)(l) = — cos(2l / i)xо + — sin(2l / i)yg + 0zg, l e 2[(—n+ ^(i)/2),(n —^(i) / 2)], i = D,d.

Под ^( D ) , ^( d ) будем понимать угловую ширину зазоров соответствующих колец. В дальнейшем

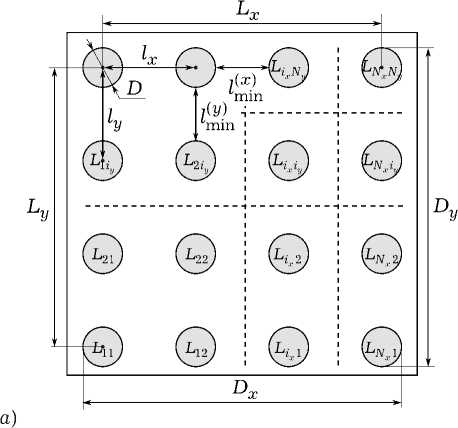

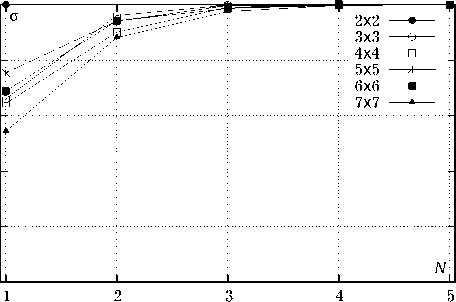

Рис. 3. Графики относительной скорости расчетов

кольцо диаметра D будем называть D а диаметра d – d -кольцом.

Для поворота элемента на угол ф; ;

i xiy

мо умножить матрицу поворота

г?

R ixiy

( cos(p i i ) xy

—

V

sin(Qj i ) xy

sin(Pi i ) xy cos(Qi i ) xy

-кольцом,

необходи-

на исходный вектор

r (i ) ( l ), i = D , d , а

для пере-

мещения структуры в точку Pi i – прибавить к x У _

полученному вектору радиус-вектор r .

x y / ( i )

Таким образом, радиус-векторы ri i

( l ),

i = D , d , описывающие образующие элемента,

помещенного в точку Pi i xy угол ф; j , можно записать в ixiy

и повернутого на виде

ставляет N (1) = ( N i + N j )2. Матрицы собственных импедансов в случае разомкнутых колец можно построить по элементам первой строки. Если ■v2i ) — вектор, содержащий элементы первой строки собственной матрицы импедансов i -кольца, то элементы матриц z ii определяются выражением:

z lm = v\ m — 1 | + 1 , l , m = 1, . , Ni .

Таким образом, число существенных элементов матрицы собственных импедансов составит

N (2) =( Nd + N d ) + 2( NdN ).

Если кольца разбиты на сегменты равной длины, то справедливо тождество:

D dT z d ( z D ) .

В этом случае число существенных элементов составит

r(i\ (l) = R i ixiy i

.i ? ( i ) ( l )+ r i i ,

xy

xy

i = D , d .

Это выражение используется для определения матриц z ij после перехода к сквозной нумерации по формулам (16).

4. Алгоритм расчета матриц импедансов

Определим возможности минимизации вычислительных затрат при определении матриц собственных и взаимных импедансов. Рассмотрим собственную матрицу элемента, образующего структуру. Она имеет вид

2 _ z ii =

здесь

D z D i D

V z d г j zi

d z D

d z d 7

,

матрицы взаимных импедансов i - и

yx • i j-кольца размерностью Ni х Nj; z i

–

матрица

собственных импедансов i -кольца размерностью

N i х N i . Общее число элементов матрицы z ii со-

N (3) =( Nd + N d ) + ( Nd^ ).

Обозначим через k (i ) = N ( i ) / N ( j ) , j = 1,2,... относительную скорость вычисления матрицы собственных импедансов. Тогда при Nd , N d ^ 1 k (2) ^ 2, k (3) ^ 4, т. е. скорость вычислений матрицы собственных импедансов z ii возрастает соответственно в 2 и 4 раза.

Перейдем теперь к определению элементов z ij общей матрицы СЛАУ. В общем случае число элементов z ij составляет N e1 = N 2, где J — число излучающих элементов в структуре. В случае киральной среды, состоящей из одинаковых элементов, матрицы их собственных импедансов

УХ УХ

УХ УХ

будут равны z ij = z e , а в силу взаимности z ij = z ji и число существенных элементов определится как

N e 2 = N ( N — 1)/ 2 + 1.

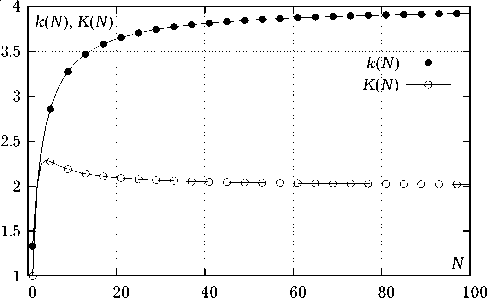

Введем обозначения k = k 1(3), K = Ne (2) / Ne (1). На рис. 3 представлены относительные скорости

Cl)

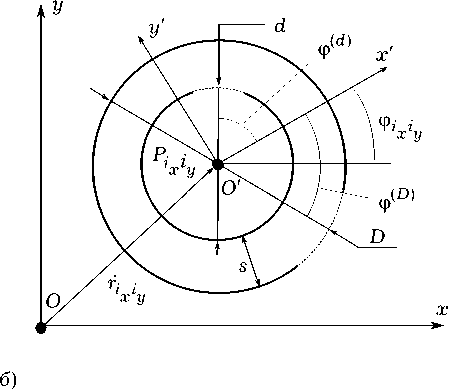

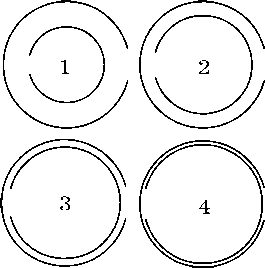

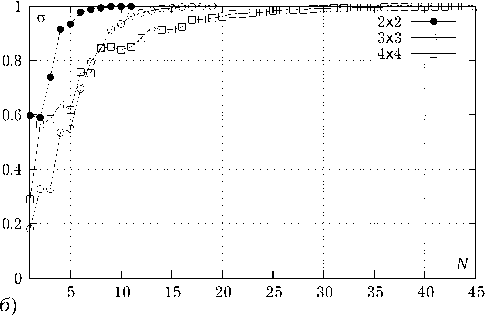

Рис. 4. Геометрия элементов метаструктуры с различным соотношением S / L (1 – S / L = 0.08; 2 – S / L = 0.04; 3 –

S / L = 0.02; 4 — S / L = 0.01) и результаты оценки сходимости итерационного процесса при различных соотношениях L / X для этих элементов

расчетов матрицы собственных импедансов и общей матрицы СЛАУ.

5. Результаты численного моделирования

Численное моделирование осуществлялось в два этапа:

-

• Определение сходимости итерационного процесса при расчете внутреннего взаимодействия между кольцами одиночного элемента;

-

• Определение сходимости итерационного процесса при расчете взаимодействия между элементами метаструктуры в случае их хаотической ориентации.

Возбуждение структур осуществлялось плоской линейно поляризованной электромагнитной волной (ПЭМВ), электрический вектор которой можно записать следующим образом:

E ( in ) ( r) = p o E о exp(— ik e r + y), где к = k o k — волновой вектор; к о — единичный волновой вектор; k – волновое число; E 0 – амплитуда волны; p o — единичный вектор поляризации; у — начальная фаза. Преполагалось, что E o = 1 В/м, у = 0, P o = x o , к о = - Z o (волна падает против оси Oz ).

Критерий оценки сходимости результата строился в соответствии с неравенством:

б < 5 к

max j

(t j +”- j4 )

e ( к + 1) ij

7 ( к )

где ij – вектор значений токов на сегментах j -го элемента структуры при k -й итерации. В качестве величины, иллюстрирующей сходимость, была выбрана величина:

С к =

1+^ ’

стремящаяся к 1 при 5 к ^ 0. Число б в расчетах

- 3 полагалось равным 10 .

Одиночный элемент. Выбор первичных параметров, определяющих геометрию одиночного элемента, осуществлялся с учетом приоритетного значения их физического смысла. Таковыми являются:

-

• средняя длина кольца L = п( D + d ) — определяет резонансные длины волн системы при ^( d ) ^ 0 и ^( D ) ^ 0;

-

• расстояние между кольцами S = ( D — d ) / 2 — определяет общую добротность резонансов системы и степень взаимодействия колец;

-

• угловая ширина зазоров d - и D -колец ^( d ) и ^( D ) - определяет добротность собственных резонансов соответствующих колец;

-

• ориентационные углы d - и D -колец ф( d ) и ( D )

ф — определяют степень пространственной связи с другими элементами системы;

-

• число сегментов d - и D -колец Nd и ND .

Остальные параметры можно получить из первичных параметров. Для всех численных экспериментов считались постоянными следующие параметры: ф( d ) = п, ф( D ) = 0, ^( d ) = ^( D ) = п /6, Nd = ND = 50. При исследовании одиночного элемента изменялись отношения S / L и L / X. Результаты оценки сходимости показаны на рис. 4. Из рисунка видно, что число итераций, необходимое для достижения точности, заданной числом б , существенно зависит от отношения S / L . Важным является тот факт, что число итераций резко возрастает для соотношения S / L = 0.02 в окрестности значений L / X, соответствующих полуволновому и волновому резонансам колец. В среднем число итераций для элементов с соотношением S / L ^ 0.04 лежит в пределах от 3 до 10. Для системы колец с соот-

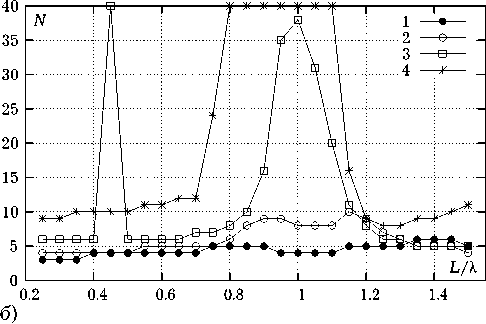

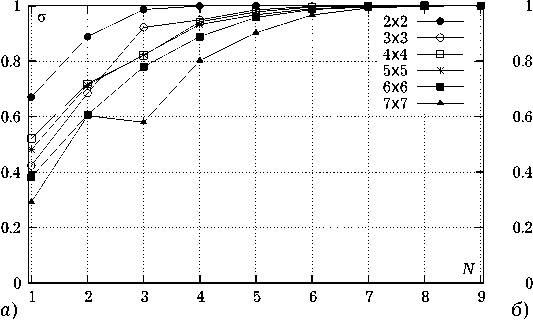

Рис. 5. Результаты оценки сходимости итерационного процесса при различных соотношениях D / l в зависимости от l / X для системы 2 х 2 элемента ( а ) и графики сходимости для наихудшего случая ( D / l = 0.8, l / X = 0.3) при увеличении числа элементов N x х N y ( б )

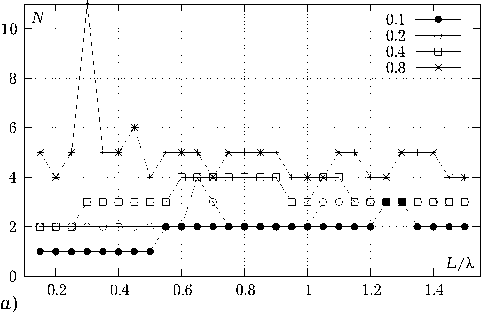

Рис. 6. Результаты оценки сходимости итерационного процесса при при увеличении числа элементов N x х N y в системе: а ) D / l = 0.8, l / X = 0.35; б ) D / l = 0.4, l / X = 0.3

ношением S / L = 0.01 сходимость итерационного процесса в окрестности волнового резонанса отсутствует.

Таким образом, применение метода Гаусса – Зейделя непосредственно к системе элементов может быть неэффективным при очень малых значениях S / L , а также вблизи резонансных частот колец, входящих в систему, поэтому здесь более уместными являются аналитические методы решения СЛАУ, т. к. число элементов общей матрицы относительно невелико (в нашем случае матрица имела размерность 100 х 100).

Метаструктура. При моделировании метаструктуры рассматривался случай с хаотической ориентацией элементов. Геометрия элементов задавалась отношением S / D = 0.08, где D – внешний диаметр кольца, привязанный к базовому расстоянию между геометрическими центрами l элементов отношением D / l. Расстояния lx и ly полагались равными l. Остальные параметры были такими же, как и у исследованных ранее одиночных элементов. На рис. 5, а представлены результаты оценки сходимости итерацион- ного процесса для системы 2 х 2 элемента при D / l = 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 в диапазоне l / X от 0.15 до 1.5. Видно, что при D /1 ^ 0.4 число итераций не превышает значения 4, при D / l =0.8 (очень плотная упаковка элементов) число итераций имеет максимум при l / X = 0.3, что связано, по всей видимости, с возникновением резонансных явлений в элементах. Далее для этого случая была проведена оценка сходимости итерационного процесса при увеличении числа элементов Nx х Ny в системе (рис. 5, б). Как видно из рисунка, число итераций, необходимых для обеспечения заданной точности, резко возрастает при увеличении числа элементов, что неприемлемо с точки зрения численных расчетов.

Далее на рис. 6, а показан результат оценки сходимости для того же соотношения D / l при l / X = 0.35. Число итераций при увеличении Nx х Ny меняется незначительно (с 5 до 9 при увеличении Nx х Ny с 4 до 49), причем при дальнейшем увеличении числа элементов прирост числа итераций уменьшается. Можно предположить, что дальнейшее увеличение числа элементов приведет к некоторому предельному значению N.

На рис. 6, б показаны графики, иллюстрирующие сходимость итерационного процесса для системы элементов с отношением D / l = 0.4 (средняя плотность упаковки элементов) при l / λ = 0.3. В данном случае для достижения требуемой точности необходимо от 1 до 5 итераций, и здесь также наблюдается стремление N к некоторому пороговому значению, причем оно в два раза меньше, чем в случае, представленном на рис. 6, а .

Графики, представленные на рис. 6, кроме иллюстрации процесса сходимости, позволяют также оценить степень взаимной связи элементов системы. Так, чем дальше значение σ от единицы при N = 1, тем сильнее межэлементная связь. Таким образом, количественную оценку степени взаимодействия элементов v в процентах можно рассчитать по формуле v = (1-σ1)×100. (17)

Заключение

Таким образом, в статье представлена математическая модель метаструктуры, представляющей собой слой элементов, состоящих из двойных разомкнутых колец. В рамках данной модели произвольным может быть число элементов, их ориентация, а также диаметры и зазоры колец. В качестве основы для учета взаимодействия предложена модификация метода Гаусса – Зейделя, где базовыми являются матрицы собственных и взаимных импедансов элементов метаструктуры. Приведен алгоритм быстрого расчета матриц.

Оценка эффективности метода проведена как для метаструктры, так и для одиночного элемента в случае решения задачи дифракции (падение плоской линейно поляризованной электромагнитной волны против оси Oz с поляризацией в направлении оси Ox ).

Результаты моделирования для одиночного элемента показали, что для близкого расположения колец с малым зазором метод может быть малоэффективен, а вблизи резонансных длин волн даже неприменим. В случае достаточной разности диаметров колец эффективность метода резко возрастает.

По результатам моделирования метаструктуры можно сделать следующие выводы:

-

• метод эффективен даже в случае большой плотности упаковки элементов D / l ≈ 0.8, за ис-

- ключением тех частот, на которых наблюдаются резонансные явления в элементах, образующих метаструктуру;

-

• при увеличении числа элементов число итераций при заданной точности стремится к некоторому предельному значению, и это предельное значение будет тем ниже, чем ниже требуемая точность и отношение размеров элементов к расстоянию между ними.

Следует отметить, что рассмотренные в статье случаи являются достаточно экстремальными, так как для структур, наиболее часто рассматриваемых в литературе, отношение размеров элементов к расстоянию между ними является гораздо меньшим. То же касается отношения размеров элементов к длине волны.

Предложенная методика имеет большие возможности в сравнении с феноменологической теорией и может быть использована, например, для моделирования процессов в фотонных кристаллах. Отметим также, что она позволяет оценить степень межэлементного взаимодействия.

Список литературы Расчет взаимодействия элементов метаструктуры на основе метода Гаусса – Зейделя

- Физический энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. 928 с.

- Неганов В.А., Осипов О.В. Отражающие, волноведущие и излучающие структуры с киральными элементами. М.: Радио и связь, 2006. 280 с.

- Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 624 с.

- Градинарь И.М., Неганов В.А. Дифракция плоской электромагнитной волны на двух разомкнутых кольцах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 2. C. 531-540.

- Интегральное представление электромагнитного поля геометрически киральной структуры / В.А. Капитонов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. № 4. С. 6-13.

- Mei K.K. On the integral equations of thin wire antennas // IEEE Trans. on Ant. and Prop. 1965. AP-13. P. 374-378.

- Неганов В.А., Нефедов Е.И., Яровой Г.П. Электродинамические методы проектирования устройств СВЧ и антенн / под ред. В.А. Неганова. М.: Радио и связь, 2002. 416 с.

- Стрижков В.А. Математическое моделирование электродинамических процессов в сложных антенных системах // Математическое моделирование. 1989. Т. 1. № 8. С. 127-138.

- Вычислительные методы в электродинамике / под ред. Р. Митры; пер с англ. под ред. Э.Л. Бурштейна. М.: Мир, 1977. 487 с.