Расчетно-графическая оценка способности студентов дифференцировать ощущения интенсивности беговой нагрузки

Автор: Листкова Марина Леонидовна, Сидоров Леонид Константинович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика физического воспитания

Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье анализируется и формулируется проблема использования бега в самостоятельных занятиях физической культурой - одного из важных средств физической подготовки студенческой молодежи. В многолетней практике нами неоднократно отмечалось, что при выполнении беговых упражнений длительного характера, разминочного бега, студенты не умели управлять его интенсивностью в соответствии с необходимым уровнем воздействия на сердечно-сосудистую систему, ориентируясь на показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС). Переоценивая свои возможности в начале дистанции студенты набирали излишне высокую скорость бега, быстро утомляясь, неоднократно переходили на ходьбу. В этом случае, как правило, ЧСС фиксировалась свыше 180 уд/мин. Цель статьи: разработать технологию оценки способности студента дифференцировать ощущения интенсивности физической нагрузки в беге соразмерно ЧСС. Методологию исследования составляют концептуальные положения теории и методики физического воспитания студенческой молодежи [Бальсевич, 2002; 2009; Виленский, Авчинникова, 2004; Виленский 2001; Платонов, 1990]; сведения в области профессионально-прикладной физической подготовки студентов [Евсеев, 1999; Ильинич, 1991; Федякин и др., 2010; Викторов, 2018; Сидоров, 2005]; многочисленные исследования теории и методики оздоровительной физической культуры [Горелов и др., 2010; Селуянов, 2001; Шилько 2003]; научно-методическая литература по проблеме исследования зарубежных ученых [Konkabaeva, 2016; Mena, 2017; Marongiu, 2015; Galle, 2015; Ahmadian, 2015]. Результаты проведенных экспериментов выявили следующее: в итоге выполнения бегового теста ЧСС у студентов-бакалавров достигала 181±12 уд/мин, что в большей степени соответствует нагрузке физически подготовленных спортсменов. Выявленные данные исследований позволяют утверждать, что недостаточное развитие навыка дифференцирования ощущений интенсивности нагрузки может привести к ее выполнению не в аэробном режиме [Астраханцев., Дуруда., Кондратьева., Куликов4, Лагуткина5], а в анаэробном, что не позволит достаточно качественно решать задачу повышения у студентов уровня физической подготовленности, развития аэробных возможностей, эффективного управления физической нагрузкой. Проведенные исследования вскрывают проблему необходимости формирования навыка дифференцирования ощущений интенсивности выполняемых упражнений. Особенно это касается использования бегового упражнения в самостоятельных занятиях бакалавров физической культурой. Заключение. Регулирование объема нагрузки с заданной точностью, руководствуясь длиной дистанции в беге или временем, не представляется сложным. Однако важным остается вопрос соответствия планируемой нагрузки на основе ЧСС и точности ее выполнения на заданном пульсе [Fedyakin, 2015]. Вопросы соответствия планируемой и выполненной физической нагрузки будут решаться с большим успехом, если у занимающегося будет необходимый «инструмент», позволяющий объективно оценивать способность дифференцировать ощущения интенсивности нагрузки в беге по ЧСС в самостоятельных занятиях физической культурой.

Физическая культура, бег, чсс, студенты-бакалавры, способность дифференцировать ощущения интенсивности нагрузки, тест, самостоятельные занятия

Короткий адрес: https://sciup.org/144161699

IDR: 144161699 | УДК: 378 | DOI: 10.25146/1995-0861-2018-44-2-64

Текст научной статьи Расчетно-графическая оценка способности студентов дифференцировать ощущения интенсивности беговой нагрузки

DOI:

-

1 Астраханцев Е.А. Дозированный бег и ритмическая гимнастика в комплексной программе оздоровительных занятий со студентками: автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 1991. С. 11.

-

2 Дуруда А.Н. Развитие общей выносливости с использованием ациклических физических упражнений у студенток с дисфункцией системы кровообращения: автореф. дис. …канд. пед. наук. Омск, 1997. 24 с.

-

3 Кондратьева Н.Л. Нормирование нагрузок в оздоровительном беге у студентов вузов: автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 1990. С. 9.

-

4 Куликов В.М. Основы нормирования нагрузок студенток при самостоятельных занятиях оздоровительным бегом: автореф. дис. ...канд. пед. наук. Минск, 1989. С. 18–19.

-

5 Лагуткина И.А. Технология оптимизации тренировочных нагрузок на занятиях физической культурой со студентками неспециализированного вуза: автореф. дис. …канд. пед. наук. Волжский, 2004. С. 21.

П остановка проблемы. Использование бега в самостоятельных занятиях физической культурой мы рассматривали как одно из важных средств физической подготовки6.

В многолетней практике нами неоднократно отмечалось, что при выполнении беговых упражнений длительного характера, разминочном беге, студенты не умели управлять его интенсивностью. Переоценивая свои возможности в начале дистанции, они набирали излишне высокую скорость бега, быстро утомляясь, неоднократно переходили на ходьбу. Как правило, в этом случае ЧСС была свыше 180 уд/мин. Наши наблюдения и беседы показали, что такой неуправляемый характер физической нагрузки на академических занятиях вызывает отрицательное отношение к бегу. Это явилось основанием для проведения исследования по изучению спо- собности студентов управлять интенсивностью физической нагрузки с целью наиболее эффективного использования бега в дальнейших самостоятельных занятиях студентов физической культурой.

Нами была разработана технология, позволяющая оценивать способность дифференцировать ощущения интенсивности физической нагрузки в беге соразмерно ЧСС.

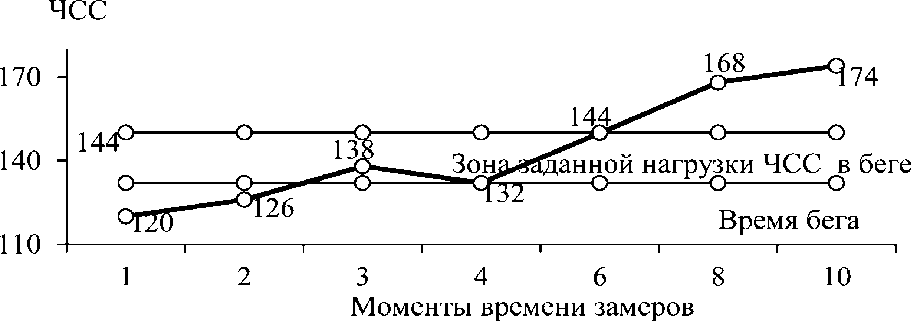

Предварительно на учебных занятиях студентов обучали регистрации пульса. По условиям теста бег в течение 10 минут должен был выполняться студентами в аэробном режиме при ЧСС 132–144 уд/мин [Чепик, 1995]. Во время бега студенты по специальным командам экспериментатора останавливались, измеряли у себя ЧСС и заносили показатели в предварительно подготовленные нами протоколы (рис. 1).

Дата__________

Фамилия______________________

Факультет Курс

После 1-й минуты

После 2-й минуты

После 3-й минуты

После 4-й минуты

После 6-й минуты

После 8-й минуты

После 10-й минуты

Рис. 1. Протокол пульса в 10-минутном беге

Fig. 1. Pulse protocol in a 10-minute running

Управляющей командой для остановки студентов являлся сигнал свистка экспериментатора с одновременно поднятой вверх рукой. По команде (резкое движение руки вниз и сигнал свистка) студенты начинали подсчет ЧСС. Окончанием регистрации ЧСС служили сигнал свистка и резкое движение руки вверх. После чего испытуемые, записав результаты в протоколы, продолжали бег. Ориентируясь на полученный результат, студенты должны были регулировать скорость бега таким образом, чтобы за 10 секунд подсчета пульса количество ударов равнялось 22–24, что соответствует ЧСС 132–144 уд/мин. В тесте мы регистрировали ЧСС семь раз: после 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10-й минуты бега.

Оценкой точности выполненного задания по обучению студентов дифференцированию ощущений интенсивности нагрузки в установленном интервале частоты сердечных сокращений служило среднее значение отклонения от установленных границ пульсовой нагрузки. Показатель оценки степени развития навыка дифференцирования ощущений интенсивности беговой нагрузки представляет из себя среднее значение отклонения от установленных границ пульсовой нагрузки – верхней и нижней границ ЧСС.

Формула расчета точности удержания установленной интенсивности нагрузки в соответствие с ЧСС выглядит следующим образом:

v _ ^(Хниж-Yi)+^(Xi-NBepx)

– 4-я минута: ЧСС в пределах установленных границ (ЧСС = 132 уд/мин), в этом случае значение приравнивается к 0;

– 6-я минута: ЧСС в пределах установленных границ (ЧСС = 132 уд/мин), в этом случае значение приравнивается к 0;

– 8-я минута: ЧСС выше верхней границы: 168 уд/мин – 144 уд/мин = 24 уд/мин;

– 10-я минута: ЧСС выше верхней границы: 174 уд/мин –144 уд/мин = 30 уд/мин.

Полученные результаты в ходе проведенных расчетов суммируются и так же, как описано выше, делятся на 7:

к_(12 + 6) + (24 + 30)_10.

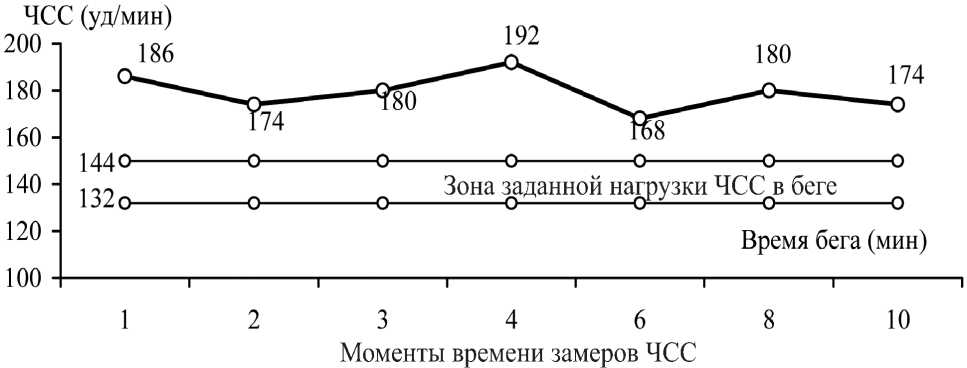

Вариант полученной динамики ЧСС в беге, превышающей зону заданной нагрузки, показан на рис. 3.

График динамики ЧСС не пересекается с зоной установленной нагрузки, так как результаты частоты сердечных сокращений превышают верхнюю границу – 144 уд/мин. В этом случае формула будет выглядеть следующим образом:

£(Xi - Хверх) п

Согласно этой формуле рассчитывается разность между полученными значениями ЧСС после 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10-й минуты бега и верхней границы зоны заданной нагрузки – 144 уд/мин:

– 1-я минута: 186 уд/мин – 144 уд/мин = 42 уд/мин;

– 2-я минута: 174 уд/мин – 144 уд/мин = 30 уд/мин;

– 3-я минута: 180 уд/мин – 144 уд/мин = 36 уд/мин;

– 4-я минута: 192 уд/мин – 144 уд/мин = 48 уд/мин;

– 6-я минута: 168 уд/мин – 144 уд/мин = 24 уд/мин;

– 8-я минута: 180 уд/мин – 144 уд/мин = 36 уд/мин;

– 10-я минута: 174 уд/мин – 144 уд/мин = 30 уд/мин.

Далее полученные результаты разностей суммируются и делятся на количество замеров, которых в данном случае 7:

1(42 + 30 + 36 + 48 + 24 + 36 + 30)

К — —:------------------------- — 5э .

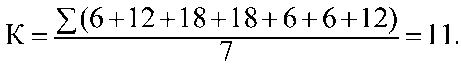

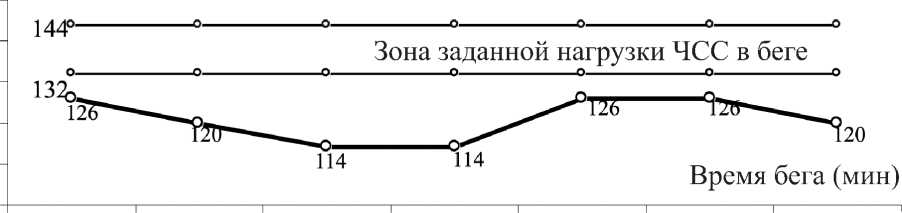

На графике (рис. 4) результаты ЧСС в 10-минутном беге у студента ниже нижней границы зоны заданной нагрузки (132 уд/мин).

В этом случае формула расчета среднего значения отклонения от установленных границ пульсовой нагрузки выглядит следующим образом:

г _ X(Nниж-Yi) .

п

Согласно представленной формуле рассчитывается разность между нижней границей зоны заданной нагрузки - 132 уд/мин и полу- ченными значениями ЧСС у студента после 1, 2,

-

3, 4, 6, 8, 10-й минуты бега:

-

– 1-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин = 6 уд/мин;

-

– 2-я минута: 132 уд/мин – 120 уд/мин = 12 уд/мин;

-

– 3-я минута: 132 уд/мин – 114 уд/мин = 18 уд/мин;

-

– 4-я минута: 132 уд/мин – 114 уд/мин = 18 уд/мин;

-

– 6-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин = 6 уд/мин;

-

– 8-я минута: 132 уд/мин – 126 уд/мин = 6 уд/мин;

-

– 10-я минута: 132 уд/мин – 120 уд/мин = 12 уд/мин.

Полученные результаты разностей между нижней установленной границей и зафиксированными результатами ЧСС в беге суммируются и делятся на количество замеров, которых в данном случае 7:

Выполнение задания без отклонения от установленных границ является наилучшей оценкой способности дифференцирования интенсивности беговой нагрузки, равной 0. Чем хуже развита спо- собность управлять интенсивностью физической нагрузки на основе ЧСС, тем больше будет среднее значение отклонения от заданных границ пульса, определяемое по предложенной формуле.

Оценка надежности теста осуществлялась test-retest-методом7. Коэффициент корреляции результатов двух измерений, выполненных с интервалом в 2 недели, составил r = 0,94.

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований по изучению управления беговой нагрузкой по ЧСС выявилось следующее:

-

– динамика ЧСС у большинства испытуемых имела тенденцию превышения установленной верхней границы зоны заданной нагрузки. В процессе выполнения теста ЧСС у студентов достигала 181±12 уд/мин, что в большей степени соответствует нагрузке физически подготовленных спортсменов. Ситуация не изменялась, несмотря на постоянные требования преподавателя корректировать ЧСС, управляя скоростью бега;

-

- в результате изучения способности студентов дифференцировать ощущения интенсивности беговой нагрузки по ЧСС среднее значение отклонения ЧСС от заданных границ, согласно разработанной формуле, было установлено у испытуемых в пределах 37 ± 12. Это обстоятельство указывает на актуальность вопроса формирования у студентов способности управлять интенсивностью физической нагрузки в беге. Особенно это касается студентов, не имеющих достаточного уровня физической подготовленности, необходимого двигательного опыта;

-

- регулирование объема нагрузки с заданной точностью, руководствуясь длиной дистанции в беге или временем, не представляется сложным. Однако важным остается вопрос соответствия планируемой нагрузки на основе ЧСС и точности ее выполнения на заданном пульсе.

Управление физической нагрузкой, подготовленностью будет решаться в лучшей степени, если у студента под рукой будет технология, позволяющая объективно оценивать у себя способность дифференцировать ощущения интен- сивности нагрузки в беге по ЧСС в условиях самостоятельных занятий физической культурой;

-

- полученные результаты исследований позволяют утверждать, что недостаточное развитие навыка дифференцирования ощущений интенсивности нагрузки может привести к ее выпол

нению не в аэробном, как рекомендуют специалисты, а в анаэробном режиме, что не позволит достаточно качественно решать задачу повышения у студентов уровня физической подготовленности, развития аэробных возможностей, эффективного управления физической нагрузкой.

Рис. 2. Динамика ЧСС в беге выше и ниже зоны заданной нагрузки

Fig. 2. Dynamics of HR in running above and below the zone of a fixed load

Рис. 3. Динамика ЧСС в беге выше зоны заданной нагрузки 132–144 уд/мин

Fig. 3. Dynamics of HR in running above the zone of a fixed load 132–144 beats/min

ЧСС (уд/мин)

1 2 3 4 6 8 10

Моменты времени замеров ЧСС

Рис. 4. Динамика ЧСС в беге ниже нижней зоны заданной нагрузки 132–144 уд/мин

Fig. 4. Dynamics of HR in running below the lower zone of a fixed load 132–144 beats/min

Заключение. Проведенные исследования вскрывают проблему необходимости формирования навыка дифференцирования ощущений интенсивности выполняемых упражнений. Особенно это касается использования бегового упражнения в самостоятельных занятиях студентов физической культурой.

Список литературы Расчетно-графическая оценка способности студентов дифференцировать ощущения интенсивности беговой нагрузки

- Бальсевич В.К. Основные положения концепции интенсивного инновационного преобразования национальной системы физкультурно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России//Теория и практика физической культуры. 2002. № 3. С. 2-4.

- Бальсевич B.K. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический и организационный аспекты)//Теория и практика физической культуры. 2009. № 1. С. 22-26.

- Виленский М.Я., Авчинникова С.О. Методологический анализ общего и особенного в понятиях «здоровый образ жизни» и «здоровый стиль жизни»//Теория и практика физической культуры. 2004. № 11. С. 2-7.

- Виленский М.Я. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья//Физическая культура студента. М.: Гардарики, 2001. С. 131-174.

- Горелов А.А., Лотоненко A.B., Румба О.Г. Двигательная активность и здоровье студенческой молодежи России//Культура физическая и здоровье: научно-методический журнал. Воронеж: ВГПУ, 2010. № 2. С. 4-8.