Расчленение старичных отложений в обнажении Седкыркещ (среднее течение р. Вычегды) по результатам комплексного анализа

Автор: Буравская М.Н., Голубева Ю.В., Марченко-вагапова Т.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2 (10), 2012 года.

Бесплатный доступ

Комплексом литологических и палеонтологических методов изучены старич- ные отложения в обнажении Седкыркещ. Установлена фациальная принад- лежность осадков и реконструированы природно-климатические условия их седиментации.

Голоцен, аллювий, фации, литология, палинология, диатомеи, палеогеография

Короткий адрес: https://sciup.org/14992537

IDR: 14992537 | УДК: 56:551.312.3:551.791(282.247.133)

Текст научной статьи Расчленение старичных отложений в обнажении Седкыркещ (среднее течение р. Вычегды) по результатам комплексного анализа

Река Вычегда протекает в хорошо разработанной долине, сильно меандрирует, оставляя вдоль берегов большое количество староречий различных форм и размеров, в последующем заполняющихся осадками старичной фации аллювия. Информация, заложенная в отложениях погребенных стариц, весьма многогранна. Литологические особенности осадков определяют их фациальную принадлежность и выявляют основные этапы развития старицы. Результаты спорово-пыльцевого анализа позволяют воссоздать растительный покров и условия местообитания росших в долине растений, а также динамику климата в прошлом. Диатомовые водоросли тонко отражают особенности местообитания: тип водоема, его глубину, соленость и температурные условия. По данным радиоуглеродного датирования образцов органического материала, можно с точностью соотнести восстановленные этапы развития природной среды с определенными хронологическими периодами голоцена. Комплексное исследование старичных отложений наиболее корректно выявляет цепь палеогеографических событий во время их формирования.

Несмотря на то, что исследования современного аллювия долины р. Вычегды проводятся с начала 30-х гг. XX в., в настоящее время работы, раскрывающие вопросы его строения, вещественного состава, условий осадконакопления, а также истории речной долины в течение голоцена остаются единичными. Из них необходимо выделить работы Л.Н. Андреичевой, Л.Т. Кыштымовой, В.Я. Маслова

[1, 2], Л.М. Потапенко [3], Ю.А. Ткачева [4], Н.Е. Зарецкой [5]. При этом довольно активно велись и ведутся палинологические исследования: в разное время здесь работали Л.М. Потапенко [3], Л.Д. Никифорова [6], Л.Н. Коноваленко [7], Д.А. Дурягина [8], Н.А. Мариева [9]. Ими реконструированы условия осадконакопления в голоцене. Однако палинологическая характеристика для некоторых периодов голоцена до сих пор остается неполной, либо вовсе отсутствует. Осадки аллювия до последних лет практически не исследованы на предмет содержания в них диатомовой флоры. Имеется одна работа Н.Н. Воронихина [10], в которой приводятся результаты исследований образцов планктона и сапропеля озера Дон-ты, относящегося к бассейну р. Вычегды, где он выявил богатую диатомовую флору.

В последние годы нами изучены береговые голоценовые отложения, где обнаружена диатомовая флора атлантического и суббореального климатических периодов голоцена [8, 11]. Палеогеографические сведения интересны не только геологам, палеонтологам, но и археологам. Долина р. Вычегды, начиная с эпохи неолита, активно осваивалась древними людьми. Согласно археологическим данным [12], в рассматриваемом районе располагались эньтийские поселения, отнесенные к неолиту и раннему бронзовому веку (II тыс. до н.э.). Именно эти поселения древних охотников и рыболовов положили начало заселению территории современного Сыктывкара и его окрестностей. Цель проведенных исследований – палино- и литостра- тиграфическое расчленение старичных отложений и реконструкция природно-климатических условий седиментации осадков.

Материалы и методы исследований

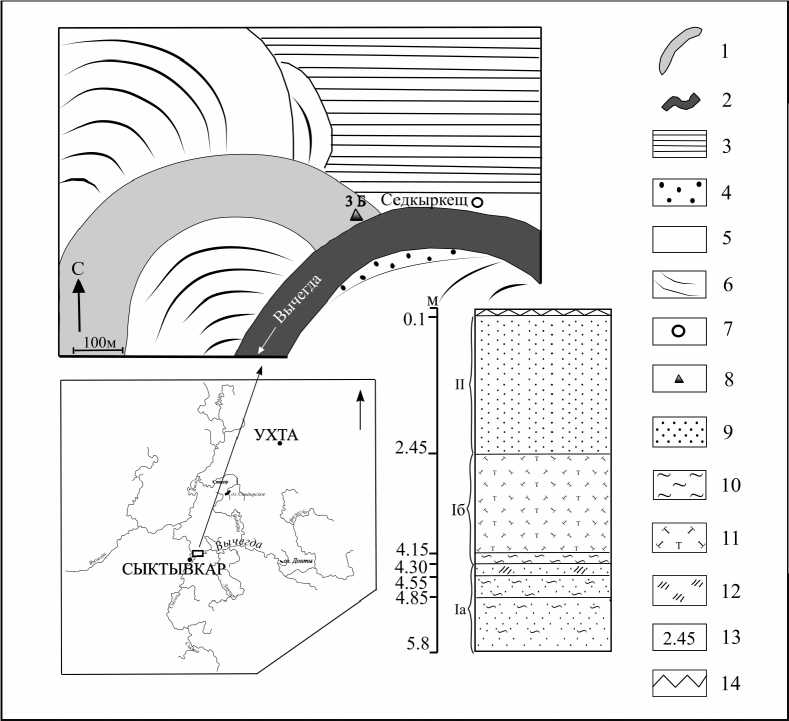

Изучение старичных осадков проведено в разрезе Седкыркещ, расположенном на правом берегу р. Вычегды в районе пос. Седкыркещ Республики Коми. На аэрофотоснимках исследованного участка выделяются перекрывающих друг друга несколько разновозрастных сегментов. В настоящее время на этом участке современное русло реки интенсивно размывает правый берег, обнажая отложения погребенной старицы древнего сегмента поймы (рис. 1). Поверхность изучаемого сегмента умеренно гривистая, а над погребенной старицей имеется широкая полоса с влажным лугом.

площади и обусловленная изменением гранулометрического состава от мелкозернистого песка до глины. Отложения хорошо сортированы. Коэффициент сортированности (S c ) равен 0,8, а средний диаметр частиц (d ср ) составляет 0,113 мм.

-

2. 4,85–4,55. Алеврит светло-серый с линзочками длиной 1-6 см и толщиной 0,1–0,3 см глинистого материала коричневого цвета в средней части слоя. В верхних 7 см отмечена пологонаклонная тонкая слоистость. Коэффициент сортированности осадков составляет 0,65, средний диаметр их частиц– 0,09 мм.

-

3. 4,55–4,3. Песок мелкозернистый серый с линзочками глины коричневой, мощностью 0,1-0,5 см и точечными включениями органики. Вверх по слою осадки приобретают коричневый оттенок, вероятно, за счет ожелезнения. Отложения хорошо сортированы (S c =0,81 при d ср = 0,127 мм).

Рис. 1. Геоморфологическая схема участка исследований и пойменный разрез Седкыркещ: 1 – погребенная старица, 2 – река, 3 – коренной берег, 4 – песчаная коса, 5 – пойма, 6 – пойменные гривы, 7 – населенный пункт, 8 – разрез, 9 – песок, 10 – глина, 11 – торф, 12 – ожелезнение, 13 – глубина границ слоев, м, 14 – почвенно-растительный слой; Iа – озерно-речная субфация, Iб – озерно-болотная субфация, II – пойменная фация.

-

4. 4,3–4,15. Алевритистая глина голубого цвета с сизым оттенком с включениями растительного детрита, по которым наблюдается оже-лезнение. Процентное содержание алевритовой и глинистой фракций составляет 51 и 37% соответственно. Отложения плохо сортированы (S c =0,2 при d ср = 0,015 мм).

-

5. 4,15–2,45. Торф от темно-коричневого до черного цвета хорошо разложившийся, уплотненный. Осадки содержат много растительных остатков (корней, древесины) и вверх по разрезу становятся более рыхлыми.

-

6. 2,45–0,1. Песок мелкозернистый светлокоричневый, пылеватый, пронизан корнями современных растений.

-

7. 0,1–0. Почвенно-растительный слой.

В данной работе обсуждаются результаты исследования отложений гранулометрическим, минералогическим, палинологическим и диатомовым методами.

Радиоуглеродное датирование было проведено в лаборатории Института географии РАН (зав. лаб. О.А. Чичагова).

Разрез Седкыркещ (3Б) (рис. 1) располагается в 300 м ниже по течению от пос. Седкыркещ. Расчистка высотой 6 м начинается в 0,2 м от уреза воды и имеет следующее строение (описание ведется снизу вверх, мощность в метрах):

1. 5,8–4,85. Песок мелкозернистый светлосерый с немногочисленными линзочками толщиной 0,1-0,8 см глинистого материала серого цвета. Местами наблюдается тонкая горизонтальная слоистость (слойки мощностью 0,1–0,3 см), невыдержанная по

Результаты и обсуждение

Гранулометрический и минералогический анализы. Старичный аллювий представляет собой четко оформленную линзу, залегающую на русловых песках и перекрытую пойменными песками. В строении разреза согласно классификации аллювиальных отложений, разработанной Е.В. Шанце-ром [13], выделены озерно-речная и озерно-болотная субфации.

Озерно-речная субфация (сл. 1–3) представлена мелкозернистым песком с линзовидными прослоями алеврита. Средний диаметр частиц отложений составляет 0,11 мм, степень сортированно-сти высокая (S c = 0,75). Осадки отвечают начальной стадии формирования старичного озера, когда образовавшийся водоем представлял собой боковой залив, открытый вниз по течению реки. Во время половодья по протоке устремлялось значительное количество полых вод, и старица сливалась с главным руслом. Скорости течения были невелики, но обеспечивали движение и аккумуляцию как песчаных донных наносов, так и взвешенных.

Озерно-болотная субфация (сл. 4–5) сложена алевритистой глиной серого цвета. Средний диаметр их частиц составляет 0,015 мм. Отложения довольно плохо сортированы (S c = 0,2) и перекрыты темно-коричневым торфом. Формирование осадков связано с седиментацией в застойном озерном водоеме, когда произошло полное изолирование старицы от главного русла реки.

В настоящее время русло в результате меан-дрирования вплотную приблизилось к изучаемому сегменту, и органическое осадконакопление сменилось минеральным, слагающим пойменную фацию аллювия (сл. 6), представленную тонкозернистым, пылеватым светло-желтым песком. Верхняя часть пойменных осадков (сл. 7) переработана почвообразовательными процессами в почву лугового типа.

Выход тяжелой фракции из отложений озерноречной субфации (сл. 3) составляет 0,3%. Преобладают минералы группы эпидота (32%), граната (26%), амфиболов (22%), отмечаются лейкоксен (3%), ставролит (2%), турмалин (3%), в единичных зернах присутствуют рутил, циркон, титанит, кианит.

Основными источниками сноса тяжелых минералов при формировании аллювия явились тиллы и генетически связанные с ними водно-ледниковые отложения вычегодского (московского) горизонта, являющиеся в этом районе рельефообразующими [2]. Минеральный состав вычегодской морены отличается максимальным содержанием минералов из пород Фенноскандинавии – гранатов и амфиболов [14]. Значительное количество эпидота связано с приуроченностью минерала к тонким фракциям пойменного и старичного аллювия.

Палинологическая характеристика

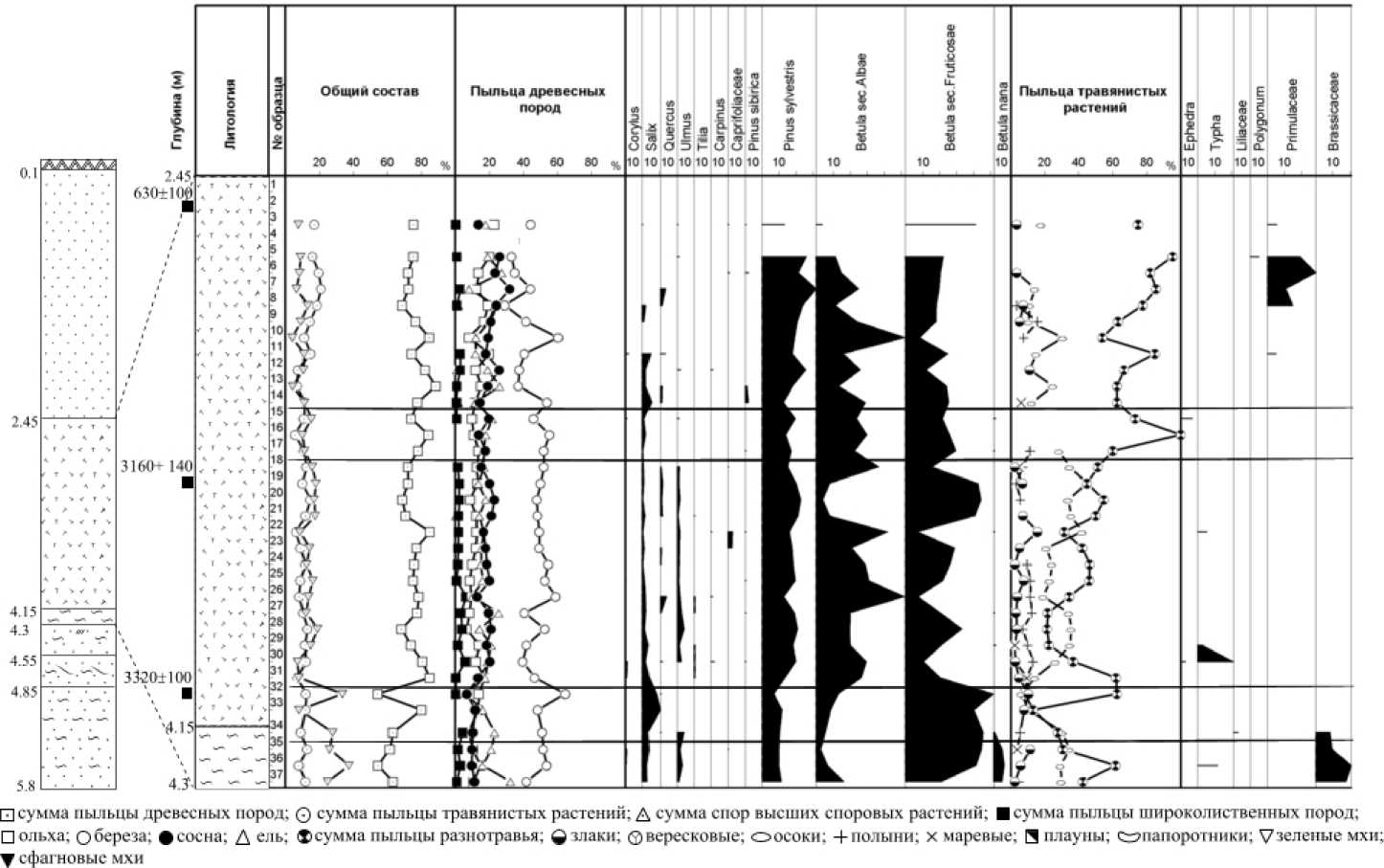

Палинологическим методом изучены 37 образцов из глинистого и торфяного слоев (сл. 4 и 5) и поверхностная проба. На полученной диаграмме (рис. 2) выделены четыре палинозоны, соответствующие определенным периодам голоцена. На фо- тотаблицах 1–3 приведены микрофотографии спор и пыльцы.

Пыльцевая подзона С-1 а (инт. 4,32–4,18 м, 3 обр.). Пыльца древесных пород доминирует (до 63%). На долю трав и спор приходится до 13% и 38%, соответственно. Среди древесных преобладают береза Betula sect. Fruticosa (до 45%) и ель Picea (21-32%), присутствует пыльца карликовой березки Betula nana . Пыльца широколиственных пород вяза и дуба (в сумме 1-3%) в спектрах пыльцевой подзоны имеет очень плохую сохранность и, вероятно, является переотложенной. Пыльца трав немногочисленна и представлена Cyperaceae, Poaceaе, Chenopodiaceae и мезофильным разнотравьем, преобладающим в спектрах. В составе спор отмечаются папоротники Polypodi-aceae, зелёные мхи Bryales , единично – Lycopodi-aceae, Sphagnum и др. Встречающиеся в единичном количестве споры холодолюбивого плауна Lycopodium aрpressum указывают на холодные климатические условия.

Пыльцевая подзона С-1 б (инт. 4,18–4,03 м, 3 обр.). В общем составе споро-пыльцевых спектров по-прежнему доминирует пыльца древесных растений, но её количество относительно непостоянно и варьирует от 85 до 54%. В то же время достаточно велика доля спор (до 34%). В группе пыльцы древесных пород резко уменьшается количество пыльцы Picea и увеличивается – Betula sect. Fruti-cosa (до 50%) и Salix. В спектрах исчезает пыльца широколиственных пород. Среди спор доминирует Polypodiaceae (до 70%) . Установленное максимальное количество спор папоротника согласуется с данными О.М. Пахомовой по разрезу Чус, находящемуся в подзоне средней тайги Кировской области [15]. Зарастание лесов папоротником объясняется этим автором их разреженностью, обусловленной похолоданием в раннем суббореале, а на диаграмме фиксируется максимальное количество спор папоротника в спорово-пыльцевом комплексе, отнесенном к раннесуббореальному периоду.

Резкое сокращение в спектрах пыльцевых подзон С-1а и С-1б пыльцы ели, увеличение доли пыльцы березы, присутствие пыльцы карликовой березки и исчезновение пыльцы широколиственных пород позволяют предположить, что накопление осадков происходило в течение раннесуббореального периода. На данной территории господствовали еловые и березовые леса среднетаежного типа. Радиоуглеродная датировка с гл. 1,62-1,58м (3320±70 14С л.н.; ИГ АН-3341) предположительно «омоложена».

Пыльцевая зона С-2 (инт. 4,03–3,38 м, 12 обр.). В спектрах содержание пыльцы древесных пород увеличивается до 85% (количество пыльцы ели составляет 10 – 25, сосны 15 – 20, березы 40 – 60%).

Для палинозоны характерно наибольшее суммарное количество пыльцы широколиственных пород ( Ulmus, Quercus,Tilia, Corylus, Carpinus ) и появление пыльцы кедра сибирского ( Pinus sibirica ), пихты (Abies) . По мнению И. А. Жуйковой, присутствие единичных зерен граба в спектрах, отнесенных к отложениям атлантического периода в Вятско-Камском крае, «скорее всего, связано с дальним заносом его пыльцы» [16]. Вероятно, так же

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу Седкыркещ. Условные обозначения по литологии см. на рис. 1.

Продолжение рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу Седкыркещ. Условные обозначения по литологии см. на рис. 1.

10а

Юб

50 мкм

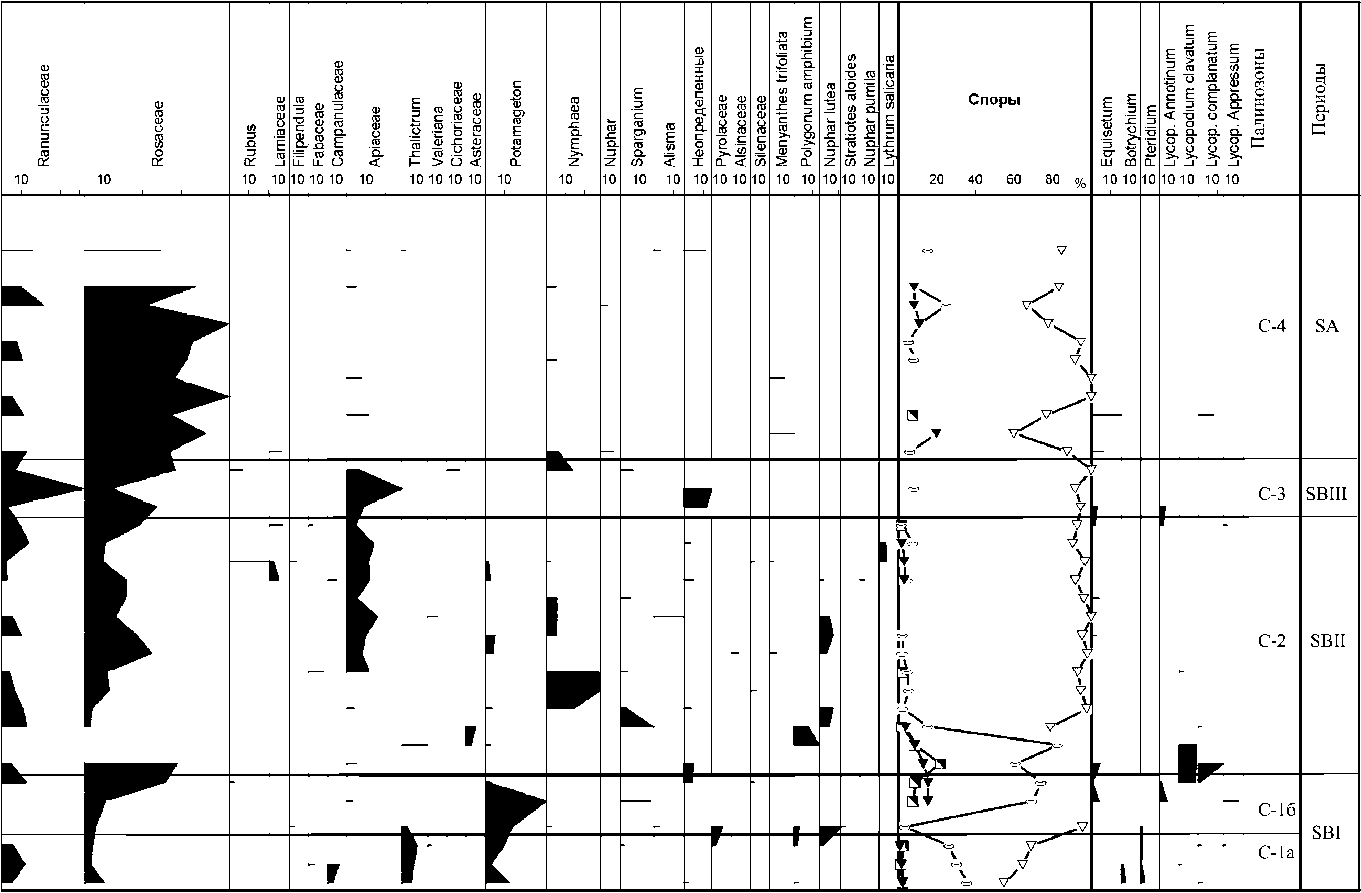

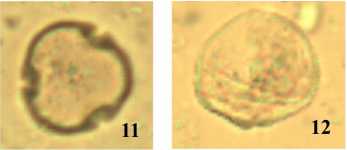

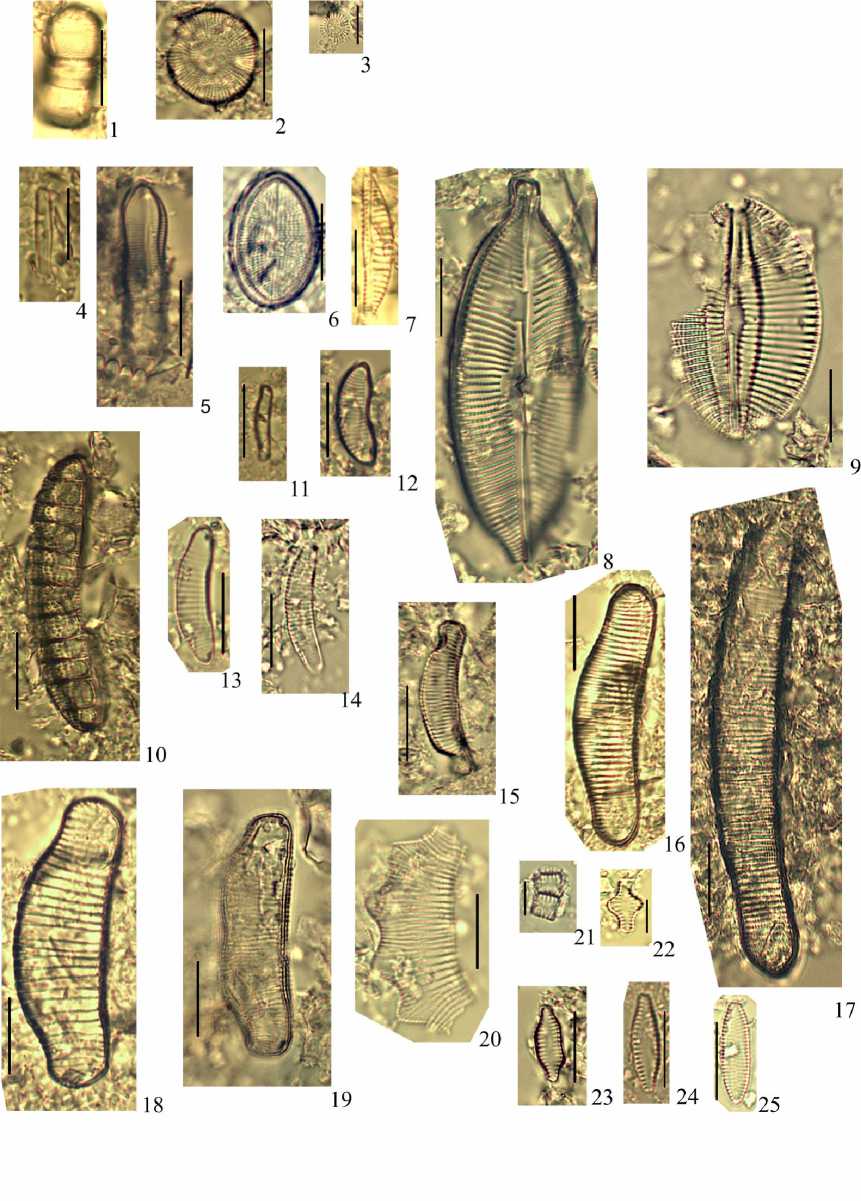

Фототабл.1. Микрофотографии пыльцы древесных пород из разреза Седкыркещ: 1а, б – Pinus sibirica ; 2 – Abies ; 3а, б, 4 – Pinus sylvestris ; 5 – Picea ; 6 – Betula sect. Albae ; 7 – Betula sect. Fruticosa ; 8 – Betula sect. Nanae ; 9, 10а, б – Alnus ; 11 – Tilia ; 12 – Ulmus ; 13а, б – Quercus ; 14 – Corylus .

50 мкм

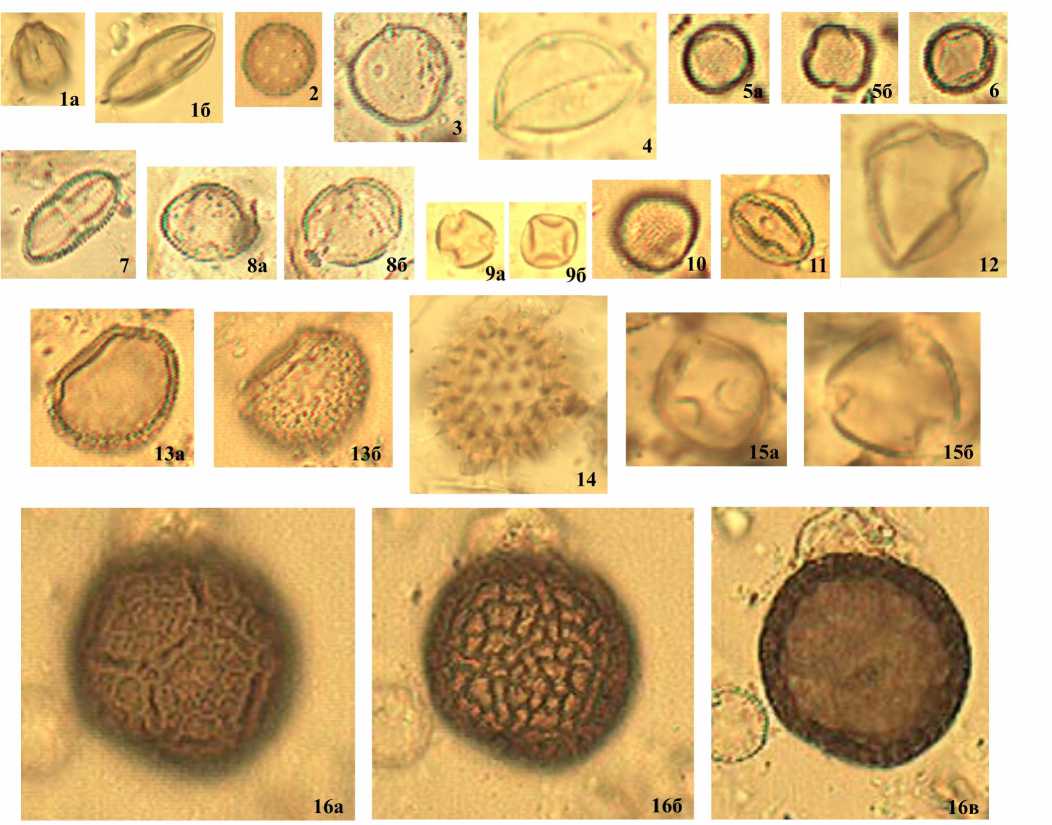

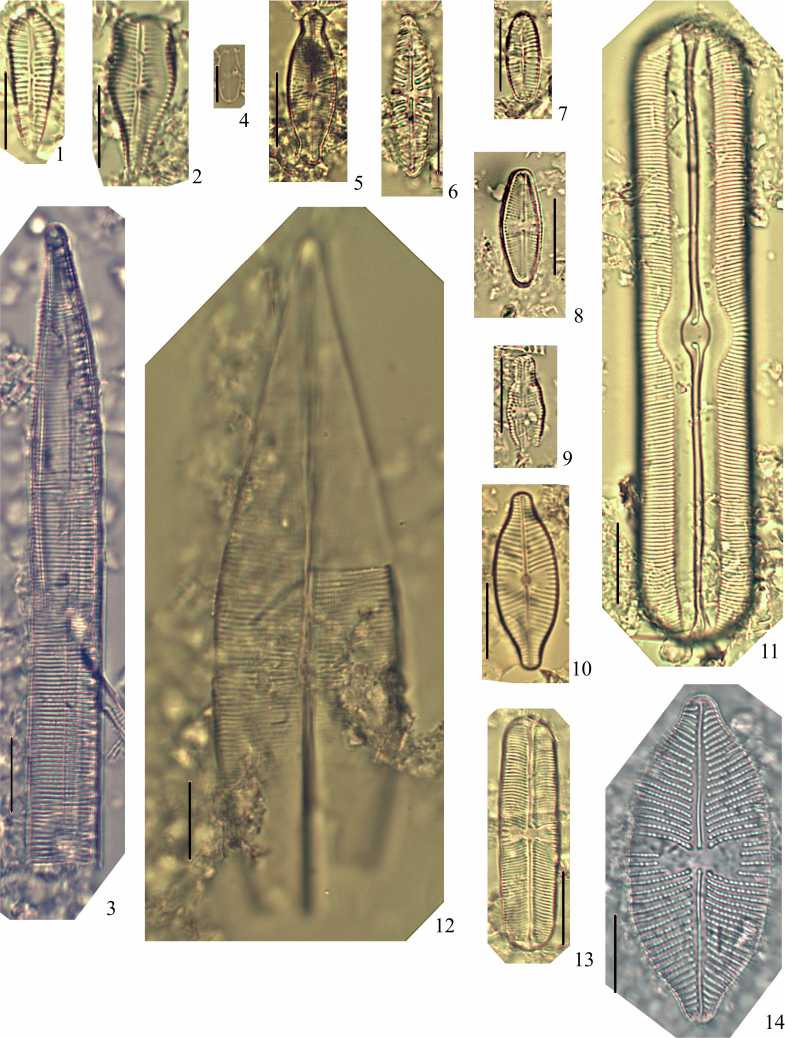

Фототабл. 2. Микрофотографии пыльцы травянистых растений: 1а, б – Ephedra ; 2 – Chenopodiaceae; 3, 4 – Poaceae; 5а, б – Primulaceae; 6, 9а, б – Rosaceae; 7 – Apiaceae; 8а, б – Ranunculaceae; 10 – Typha ; 11 – Lythrum salicaria ; 12 – Cyperaceae; 13а, б – Nymphaea ; 14 – Nuphar ; 15а, б – Menyanthes ; 16а, б, в – Polygonum amphibium.

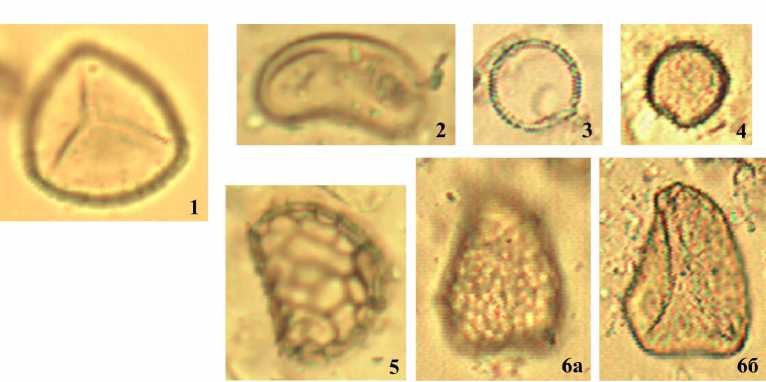

50 мкм

Фототабл. 3. Микрофотографии спор: 1 – Sphagnum ; 2 – Polypodiaceae; 3,4 – Bryales; 5 – Lycopodium sp. ; 6а, б – L. appressum.

можно объяснить наличие пыльцы граба и в спектрах голоцена рассматриваемой нами территории. Значительны роль и флористическое разнообразие водных растений ( Nymphaea, Sparganium, Polygonum amphibium, Nuphar lutea и др.).

Палинологическая характеристика и радиоуглеродная датировка на границе палинозон С-2 и С-3 (3160±140 14С л. н.; ИГ АН-3348) указывают на то, что осадконакопление в нижней части разреза (инт. 4,03– 3,38 м) происходило в среднем суббореале, в условиях заболачивающегося старичного озера. В этом периоде голоцена наблюдалось значительное потепление климата, вследствие которого получили развитие южнотаежные леса. Более благоприятные климатические условия обусловили появление в древостое сибирских видов (кедра и пихты) и увеличение роли водных травянистых растений (кувшинки, ежеголовника, кубышки, горца земноводного, рдеста и др.).

Пыльцевая зона С-3 (инт. 3,38–3,13 м, 3 обр.). Похолодание, сменившее среднесуббореальное потепление, способствовало исчезновению из древостоя широколиственных пород, кедра сибирского и пихты. Среди трав преобладает разнотравье, единичны Artemisia и Ephedra. В составе спор вновь единично появляется холодолюбивый плаун Lycopodium aрpressum. Значительное сокращение доли водных растений указывает на некоторое иссушение водоема и похолодание.

Пыльцевая зона С-4 (инт. 3,13–2,43 м, 14 обр.). В спектрах палинозоны по-прежнему доминирует пыльца древесных пород. Здесь наметилась тенденция к снижению пыльцы древовидных берез от 50-60% в нижней части палинозоны до 30-40% в верхней. Несколько увеличивается количество пыльцы сосны и вновь появляется пыльца широколиственных пород, кедра сибирского и пихты. По-прежнему доминирует разнотравье, доля водных растений снижается. В верхней части торфяного слоя имеется радиоуглеродная датировка 630±100 14С л.н.; ИГ АН-3339. Спектры палинозоны отражают развитие растительности в субатлантике.

Таким образом, палинологическая характеристика отложений и радиоуглеродные датировки указывают на то, что накопление старичных отложений происходило с раннесуббореального по позднесубатлантический периоды.

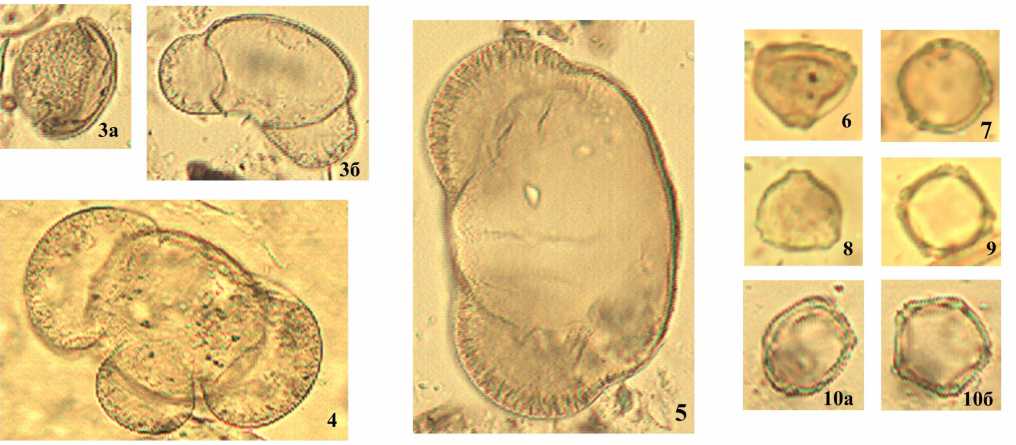

Диатомовый анализ. Диатомовым анализом изучено 14 образцов, взятых из сл. 5 мощностью 1.7 м, представленного хорошо разложившимся торфом. Во всех образцах обнаружены диатомовые водоросли. Комплекс в целом включает в себя 106 видов и разновидностей, относящихся к 23 родам (фототаблицы 4–7). Класс Centrophуceae представлен видами Aulacoseira italica, A. epidendron, A. ambigua, Cyclotella meneghiniana, встреченными с оценками обилия от «единично» до «очень часто». Остальные относятся к классу Pennatophyceae. Господствующее положение в комплексе занимают виды родов Navi-cula (19 форм), Eunotia (16) и Pinnularia (12). Менее разнообразны Gomphonema (9) и Fragilaria (8). В целом виды немногочисленны; с оценкой обилия «в массе» встречены формы Fragilaria construens и Fragi-laria construens var. venter, с оценкой обилия «очень часто» отмечены Aulacoseira italica, A. ambigua, Amphora ovalis, A. libуca, Cymbella subcuspidata, Epithemia zebra, Eunotia praerupta и разновидности, E. pectinalis var. minor f. impressa, Fragilaria virescens, Gomphone-ma acuminatum, Navicula explanata, Navicula americana, Pinnularia viridis, Stauroneis phoenicenteron и некоторые другие.

На основании изменения видового разнообразия и количества экземпляров выделены четыре комплекса диатомей. Экологическая структура*, рассчитанная по числу видов и экземпляров, приведена в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Экологическая структура комплексов диатомей обнажения Седкыркещ (по числу видов)

|

g о О С[ 3" |

о (D q 5 О ^ |

Местообитание |

Отношение к солености |

Отношение к рН |

Биогеография |

||||||||

|

п |

о |

д |

гб |

и |

гл |

ац |

и |

ал |

с |

к |

б |

||

|

77 |

I |

3 |

50 |

47 |

25 |

63 |

12 |

27 |

21 |

52 |

22 |

44 |

34 |

|

41 |

II |

5 |

54 |

41 |

27 |

68 |

5 |

39 |

22 |

39 |

27 |

42 |

32 |

|

79 |

III |

3 |

54 |

43 |

20 |

67 |

13 |

28 |

30 |

42 |

25 |

36 |

39 |

|

30 |

IV |

7 |

56 |

37 |

27 |

60 |

13 |

33 |

17 |

50 |

30 |

50 |

20 |

*Примечания: «число видов» означает сумму видов и внутривидовых таксонов; п – планктонный, о – об-растатели, д – донные, гб – галофобы, и – индиф-ференты, гл – галлофилы, ац – ацидофилы, ал – алкалифилы, с – северные, к – космополиты, б – бореальные.

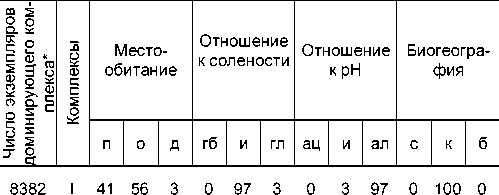

Таблица 2

Экологическая структура доминирующего комплекса диатомей обнажения Седкыркещ (по числу экземпляров)

1584 II 40 56 4 0 96 4 0 7 93 97 0

61812 III 5 92 3 0 97 3 0 8 92 5 95 0

4518 IV 7 92 1 0 76 24 0 2 98 1 99 0

*Примечания: «число экземпляров» означает численность доминирующих видов, превышающая 1% от общего числа экземпляров; буквенные обозначения экологических характеристик см. в табл. 1.

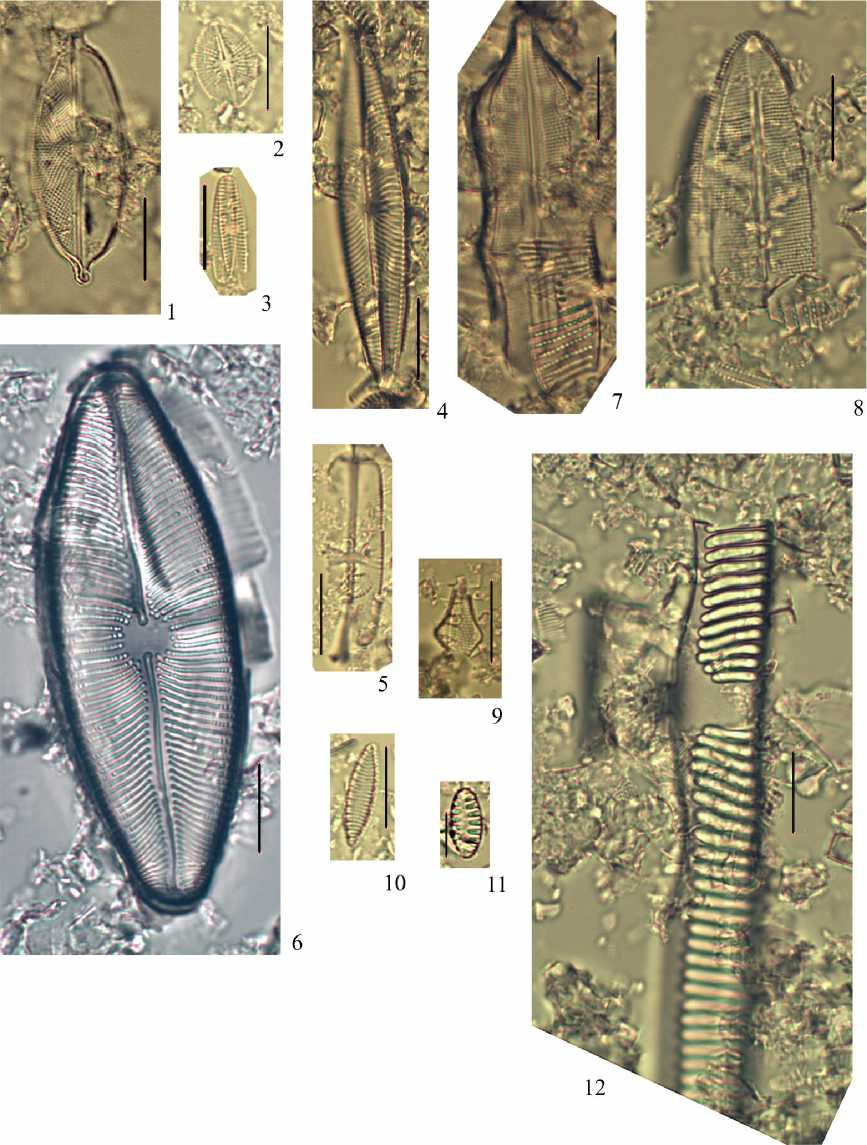

Фототабл. 4

-

1. Aulacoseira sp.; 2. A. epidendron (Ehr.) Crawford№ 3. Cyclotella meneghiniana K u tz.; 4. Achnanthes micro-cephala (K u tz) Grun.; 5. Caloneis silicula (Ehr.) Cl.; 6. Cocconeis placentula Ehr.; 7. Cymbella sp.; 8. C. sub-cuspidata K u tz.; 9. Diploneis finnica (Ehr.) Cl.; 10. Epithemia zebra (Ehr.) K u tz.; 11. Eunotia exigua (Br e b.) Rabenh.; 12. E. faba (Ehr.) Grun.; 13. E. pectinalis var. minor f. impressa (Ehr.) Hust.; 14. E. lunaris (Ehr.) Grun.; 15. E. septentrionalis Ostr.; 16. E. monodon Ehr.; 17. E. monodon var. major (W. Sm.) Hust.; 18. E. praerupta Ehr.; 19. E. praerupta var. bidens (W. Sm.) Grun.; 20. Eunotia robusta var. tetraodon (Ehr.) Ralfs; 21. Fragilaria construens var. venther (Ehr.) Grun.; 22. Fr. construens (Ehr.) Grun.; 23. Fr. construens var. binodis (Ehr.) Grun.; 24. Fr. brevistriata Grun.; 25. Fr. virescens Ralfs.

Примечание. Размеры диатомей под №3, 21, 22 - 5 мкм, остальные формы 10 мкм.

Фототабл. 5.

-

1. Gomphonema acuminatum Ehr.; 2. G. truncatum Ehr.; 3. Hantzschia elongata (Hantzsch) Grun.; 4. Navicula sp. 1; 5.Navicula sp. 2; 6. N. costulata Grun.; 7. N. ignota var. palustris (Hust.) Lund,; 8. N. mutica K u tz.;

-

9. N. nivalis Ehr.; 10. N. explanata Hust.; 11. N. americana Ehr.; 12. N. cuspidata K u tz.; 13. N. laevissima K u tz.; 14. N. amphibola Cl.

Примечание. Размеры диатомей под №4 – 5 мкм, остальные формы 10 мкм.

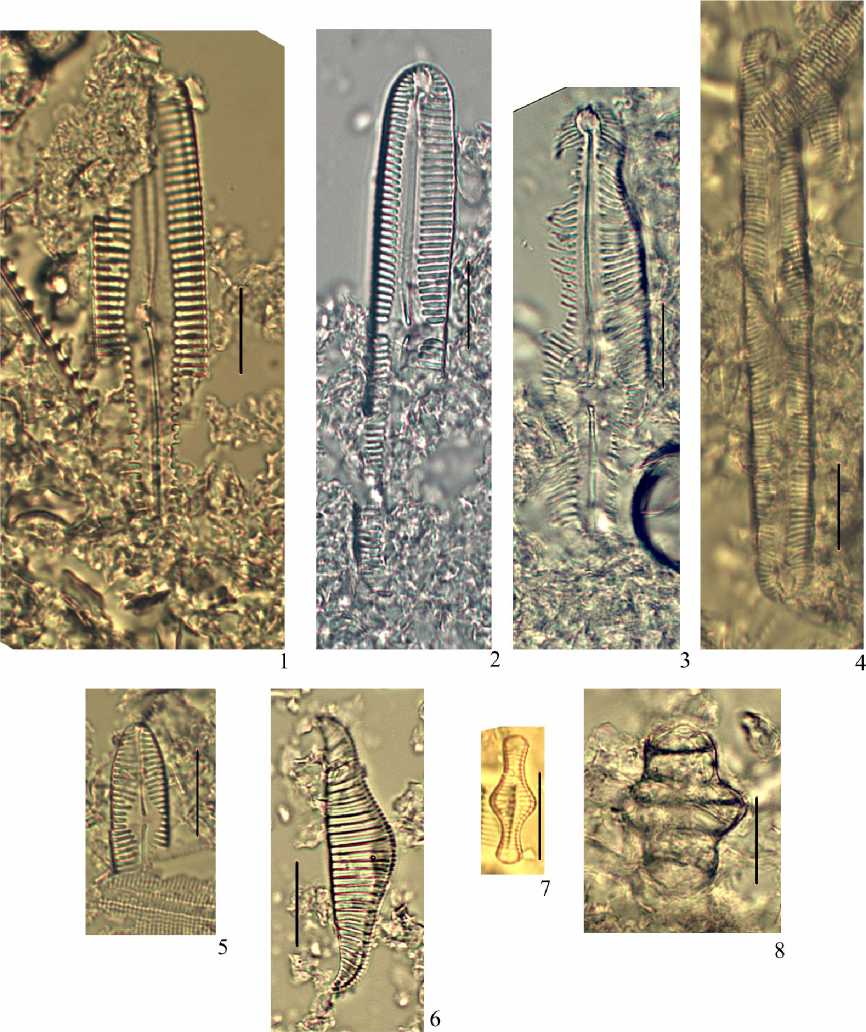

Фототабл. 6

-

1. Navicula placenta Ehr.; 2. N. pseudoscutiformis Hust.; 3. N. seminulum Grun.; 4. N. radiosa K u tz.; 5. N. pupula K u tz.; 6. N. semen Ehr.; 7. Neidium hitchcockii Ehr.; 8. N. iridis (Ehr.) Cl.; 9. Nitzschia sinuata var. tabellaria Grun.; 10. Ntz. amphibola Grun.; 11. Opephora martii H e rib.; 12. Pinnularia cardinalis (Ehr.) W.Sm. Примечание. Размер диатомей под №11 – 5 мкм, остальные формы 10 мкм.

Фототабл. 7.

-

1. Pinnularia hemiptera (K u tz.) Cl.; 2. P. brevicostata Cl.; 3. P. legumen Ehr.; 4. Pinnularia sp.; 5. P. micro-stauron var. brebissonii (K u tz.) Mayer.; 6. Rhopalodia gibba var. ventricosa (Ehr.) Grun.; 7. Tabellaria floccu-losa (Roth) K u tz.; 8. Tetracyclus lacustris Ralfs.

Размеры форм 10 мкм.

По результатам спорово-пыльцевого и радиоуглеродного анализов формирование диатомового комплекса в обн. Седкыркещ происходило в суббореальном (I, II комплексы) и субатлантическом периодах (III, IV комплексы).

Первый комплекс (инт. 4,13–3,63 м, 5 обр.) состоит из 77 видов и разновидностей численностью от 1714 до 5721 экземпляров. Формы отмечены с разными оценками обилия, в основном невысокими. Наиболее представительны роды Navicula (17 видов) и Eunotia (15 видов). Доминируют донные виды и обрастатели. Среди планктонных форм отмечены Aulacoseira italica, A. epidendron и Cyclotella meneghiniana, и если по видовому разнообразию планктонные формы значительно уступают бентосным, то по количеству экземпляров их численность достигает почти 41%. По отношению к солености доминируют индифференты, также достаточно большую группу составляют галофобы, галофилов несколько меньше. Алкалифилы преобладают, на долю ацидофилов приходится 27%. Довольно большую группу образуют бореальные представители (около 34%), северных меньше. Комплекс отражает условия неглубокого проточного водоема.

Второй комплекс (инт. 3,63–3,23 м, 4 обр.) характеризуется понижением как видового разнообразия (до 41), так и численности видов (от 46 до 1750 экземпляров). Виды в основном отмечены с невысокими оценками обилия. С оценкой «очень часто» встречены только Aulacoseira italica, Eunotia praerupta, Fragilaria construens и Fragilaria constru-ens var. venter. По-прежнему доминируют донные виды и обрастатели. Количество экземпляров планктонных форм составляет около 40%. Снизилось участие галлофилов, алкалифилы и ацидофилы имеют равные доли. По биогеографии соотношение групп примерно сохраняется таким же, как и в первом комплексе, участие северных форм немного возросло. Комплекс отражает условия неглубокого слабопроточного водоема, в котором условия обитания стали менее благоприятны для развития диатомей. Господство видов родов Navicula, Eunotia и Fragilaria свидетельствует о начале процесса обмеления водоема, уменьшении его проточности и заболачивании.

В третьем комплексе (инт. 3,23–2,93 м, 3 обр.) происходит резкое увеличение как видового разнообразия (до 79), так и количества экземпляров (36157). Так, в комплексе с оценкой «в массе» отмечены Fragilaria construens и Fragilaria constru-ens var. venter и 18 видов с оценкой «очень часто». Абсолютно доминируют бентосные формы. Количество галофилов возрастает до 13%. По отношению к рН доминируют алкалифилы, доля ацидофилов сокращается (28%). Бореальные формы преобладают, а участие северных видов снижается (25%). Комплекс характеризует условия стоячего водоема при незначительном потеплении климата.

В четвертом комплексе (инт. 2,93–2,73 м, 2 обр.) значительно уменьшаются видовое разнообразие (до 30) и численность диатомовых водорослей (до 154 экз.). Экологическая структура в основном сходна с таковой как в третьем комплексе, только вновь увеличивается количество ацидофилов и возрастает доля северных видов при уменьшении доли бореальных форм. Комплекс отражает условия старичного водоема-болота при похолодании климата.

Заключение

Результаты комплексного изучения отложений разреза Седкыркещ показали, что в строении аллювиальной толщи наблюдается четкая последовательность осадконакопления старичного аллювия. Выделены озерно-речная и озерно-болотная субфации, соответствующие основным этапам зарастания озера. Начало формирования органических отложений свидетельствует о времени отмирания палеорусла и образовании старичного озера. Спрямление русла произошло в раннесуббореальном периоде голоцена, и органическое осадконакопление продолжалось более 2 тыс. лет до современного субатлантического периода. За это время имели место неоднократные смены климатических условий и состава растительного покрова. Наиболее благоприятные климатические условия сложились в среднесуббореальном периоде (4200-3200 14С л.н.), когда в бассейне р. Вычегды получили развитие южнотаежные леса. О произрастании в бассейне Вычегды, на месте современной подзоны средней тайги, южнотаежных лесов свидетельствуют и ранее полученные палинологические данные Л.Д. Никифоровой [6]. Постепенное зарастание и обмеление старичного озера, а также изменение климата отразилось на видовом разнообразии и количестве диатомовых водорослей в комплексах. В ходе развития современной излучины в настоящее время река приблизилась к разрезу, и органогенное осадконакопление сменилось минеральным, которое привело к погребению старицы пойменной фацией аллювия.

Список литературы Расчленение старичных отложений в обнажении Седкыркещ (среднее течение р. Вычегды) по результатам комплексного анализа

- Андреичева Л.Н., Маслов В.Я., Кыштымова Л.Т. Фации аллювия р. Вычегды//Тезисы шестой Коми республиканской молодежной научной конференции. Сыктывкар, 1974. С. 194-195.

- Андреичева Л.Н. Плейстоцен Европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 321 с.

- Потапенко Л.М. Четвертичные отложения и развитие рельефа бассейнов рек Вычегды и средней Мезени: Автореф. дис. канд. геогр. наук. М., 1975. 24 с.

- Ткачев Ю.А. Новый тип руслового процесса в речных долинах//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2003. №12. С. 9-12.

- Зарецкая Н.Е., Чернов А.В., Карманов В.Н. и др. Опыт реконструкции истории долины средней Вычегды в позднеледниковье и голоцене по результатам комплексных исследований//Материалы VI Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Новосибирск, 2009. С. 223-226.

- Никифорова Л. Д. Изменение природной среды в голоцене на Северо-Востоке европейской части СССР: Автореф. дис. канд. геогр. наук. М., 1980. 25 с.

- Волокитин А. В., Коноваленко Л. А. Новый мезолитический памятник Парч-3 на Вычегде//Памятники эпохи камня и металла северного Приуралья. Сыктывкар, 1988. С. 19-31.

- Марченко Т.И., Дурягина Д.А. Условия формирования голоценовых отложений в бассейнах рек Вычегды и Большой Роговой (по данным диатомового и спорово-пыльцевого анализов). Сыктывкар, 1996. 42 с.

- Марченко-Вагапова Т. И., Мариева Н. А. Палинологическая и диатомовая характеристики природной среды в голоцене района средней Вычегды//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2001. №10. С. 6-9.

- Воронихин Н.Н. Опыт сравнительного изучения микрофлоры озера Дон-ты (обл. Коми) и его отложений//Изв. сапропел. комитета АН СССР. Л., 1929. Вып. 5. С. 117-186.

- Марченко-Вагапова Т. И. Пресноводные диатомеи голоцена европейского Северо-Востока России. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. 89 С.

- Логинова Э.С. Поселения на средней Вычегде в эпоху неолита. Сыктывкар, 1985. 24 с. (Серия препр. «Научные доклады»/Коми фил. АН СССР; Вып. 120).

- Шанцер Е. В. Аллювий равнинных рек умеренного пояса и его значение для познания закономерностей строения и формирования аллювиальных свит/Тр. ИГН АН СССР. Сер. геол. М., 1951. Вып. 55. 275 с.

- Андреичева Л.Н. Основные морены европейского Северо-Востока России и их литостратиграфическое значение. СПб.: Наука, 1992. 125 с.

- Пахомова О.М. История растительности Вятско-Камского Приуралья в позднем плейстоцене и голоцене (по материалам спорово-пыльцевого анализа): Автореф. дис. канд. геогр. наук. М., 2004. 22 с.

- Прокашев А.М., Жуйкова И.А., Пахомов М.М. История почвенно-растительного покрова Вятско-Камского края в послеледниковье. Киров: ВятГГУ, 2003. 143 с.