Расходы бюджета РФ на оборону в 2000-е годы

Автор: Бихтемиров Тимур Линурович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: История финансов

Статья в выпуске: 2 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена бюджетной политике государства в отношении национальной обороны в 2000-е гг. Динамика военных расходов анализируется на основании законов о бюджете. Автор делает вывод, что динамичный рост военных расходов рассматривается государством как способ решения военных задач, модернизации армии, обеспечения высоких темпов развития военного производства.

Закон о бюджете, расходы на оборону, программа вооружений, динамика военных расходов, реформа вооруженных сил, программа вооружения

Короткий адрес: https://sciup.org/14723713

IDR: 14723713 | УДК: 355.3(470)

Текст научной статьи Расходы бюджета РФ на оборону в 2000-е годы

Рубеж XX–XXI вв. в нашей стране связан с изменением политического руководства государства. 1990-е гг. прошли в атмосфере кризиса государственности, изменения приоритетов во всех сферах жизни общества, перехода к новым принципам развития. Изменения происходили в условиях ослабления центральной власти, что привело к ослаблению контроля за финансовыми потоками и проблеме недофинансирования бюджетных статей. Особенно болезненно это сказалось на состоянии силовых структур, которые переживали в этот период реформы, сокращение личного состава, и все это в условиях экономического и политического кризиса и отсутствия нормального финансирования. Смена политического руководства страны привела к смене парадигмы развития, что проявилось в том числе в росте расходов на оборону и укрепление силового блока в целом. Задачей данной работы является анализ расходов государственного бюджета РФ на оборону в начале XXI в.

Литература по этому вопросу присутствует преимущественно в форме публицистики. Как правило, она бывает приурочена к принятию очередного закона о бюджете. В качестве примеров можно назвать статьи В. Есина [3], Д. Булина [1], К. Левина [6]. В подобных статьях анализируется краткосрочная динамика военных расходов России. Кроме того, в публицистике встречаются- статьи чиновников Министерства обороны, связанные с реализацией определенных мероприятий. Такого рода публикацией является интервью с С. Ивановым, посвященное военной реформе [9], интервью с Н. Макаровым по поводу Государственной программы вооружения 2007–2015 гг. [2], интервью с В. Поповкиным о Государственной программе вооружения 2011–2020 гг. [7].

Основными источниками по данной проблематике стали законы о бюджете РФ за 2000–2014 гг., заключения Счетной палаты по проектам госбюджетов, а также по их исполнению, документы различных ветвей власти, определяющие основные векторы оборонительной политики РФ.

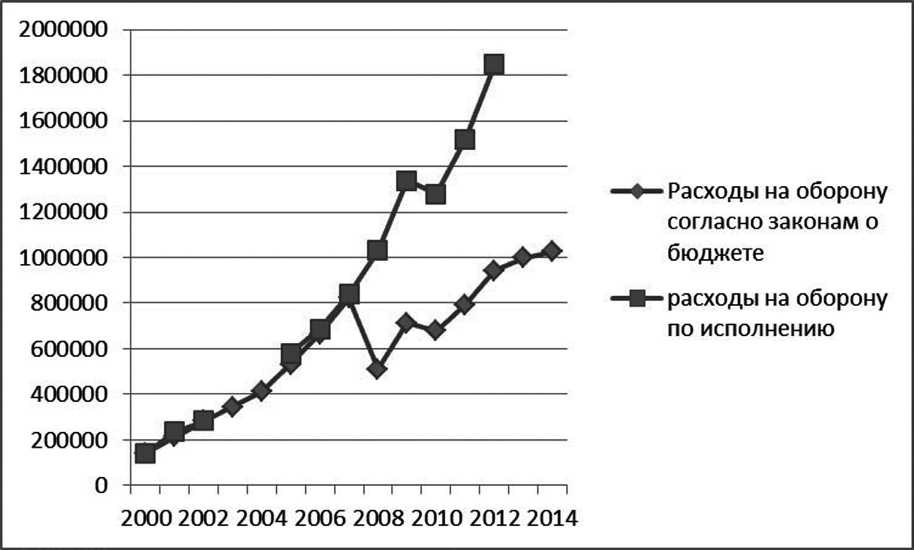

С 2000 г. началось поступательное увеличение бюджетных расходов на нужды обороны, правоохранительных структур и безопасности, которое с этого времени стало постоянным фактором развития Российского государства. Расходы государства на оборону в законе о бюджете определяются разделом бюджета «Национальная оборона», 74 % средств по которому относится к подразделу «Вооруженные силы». Увеличение расходов на оборону происходило растущими темпами и закладывалось в законы о бюджете. Если в 1990-е гг. законы о бюджете часто не выполнялись или корректировались в сторону уменьшения, начиная с 2000 г. они стали корректироваться в сторону увеличения (рис.). Если в период с

2000 по 2007 г. между планируемыми и итоговыми цифрами нет больших различий, затем они начинают расти. В последующие годы цифры закона о бюджете и цифры аудиторов Счетной палаты, по данным сводной бюджетной росписи, отличаются весьма существенно. Как видно, в 2008– 2011 гг. по закону о бюджете планируемые на оборону цифры были уменьшены, но по исполнению они продолжали увеличиваться, демонстрируя отрицательную динамику только в 2010 г. Анализируя оборонный бюджет России, мы, по существу, можем оценивать только его динамику, поскольку его конкретные статьи и показатели являются закрытыми.

На 2000–2014 гг. приходятся три отрезка политической истории России: президентство В. В. Путина 2000–2008 гг., президентство Д. А. Медведева 2008–2012 гг., и начало нового срока правления В. В. Путина в 2012 г. На графике видно, что периоды ко- лебаний бюджетных расходов на оборону, по данным закона о бюджете, приходятся именно на президентство Д. А. Медведева, что отчасти может быть связано с финансовым кризисом 2008–2010 гг., а отчасти ‒ с другими приоритетами. Характерно, что разрывы между планами и реальностью увеличиваются в этот же период, когда В. В. Путин занимал пост премьер-министра РФ и, вероятно, имел возможность воздействовать на увеличение не планируемых, а именно реальных расходов.

Корректировки показателей бюджетных расходов вносят определенную путаницу в бюджетную статистику и препятствуют корректным сопоставлениям, поскольку значительно отличаются друг от друга.

Бюджетная стратегия РФ применительно к расходам на оборону распадается на два периода: 2000–2005 и 2006–2014 гг. Первый из них регламентировался Планом строительства и развития Вооруженных

Рис.

Расходы РФ на оборону по закону о бюджете и по исполнению*.

* Составлено по: законам о бюджете РФ 2000–2014 гг. (Собрание законодательства Российской Федерации); заключениям Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2000–2012 гг. (данные за 2003–2004 гг. в документах отсутствуют).

Сил на 2001‒2005 годы, который предполагал увеличение оборонных расходов. Действительно, военный бюджет увеличивался, но его объемы были таковы, что решать задачи развития и модернизации армии было невозможно. Бюджетные ограничения были связаны с приоритетом политики выплаты внешних долгов, на которую отвлекались значительные средства. В 1999–2000 гг. шла контртеррористическая операция на Северном Кавказе, которая требовала значительных текущих расходов, концентрации денежных и материальных ресурсов. Необходимо было обеспечить своевременные расчеты с военнослужащими, сотрудниками органов и гражданским персоналом по текущему денежному содержанию, а также по погашению задолженности прошлых лет. Финансовые средства и материальные ресурсы в основном использовались на поддержание имеющейся военной инфраструктуры, а также проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с ускоренным сокращением численности войск и повышением их довольствия. Ограниченность бюджетных расходов в этот период не позволяла обеспечивать ни реформу силовых структур, ни их модернизацию, ни наращивание технического потенциала, ограничиваясь решением задач текущего содержания. Удельный вес расходов на техническое оснащение армии и флота составил 21,5 % в проекте бюджета на 2001 г., в то время как остальное уходило на текущее содержание. При этом следует отметить, что в начале 2000-х гг. более 70 % расходов силового блока относились к категории открытых.

По мере увеличения расходов на оборону наметилось уменьшение их прозрачности. В частности, в 2005 г. аудиторы Счетной палаты указали на исключение из структуры функциональной классификации расходов «таких важнейших ресурсоемких составляющих военных расходов, как транспортные и квартирно-эксплуатационные расходы, расходы на оплату услуг электросвязи, обязательное государственное страхование военнослужащих, содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества и др.» [5, с. 232]. Они отметили также «загрубление» структуры ассигнований на техническое оснащение Вооруженных сил и других войск, которые, по их мнению, «существенно снижают возможности оценок обоснованности и достаточности выделяемых на эти цели бюджетных средств и в целом государственного финансового контроля в данных сферах, оказывают негативное влияние на результативность использования значительных государственных ресурсов» [5, с. 232].

Начиная с 2006 г. можно отметить появление качественно новых тенденций в строительстве Вооруженных сил РФ. Государство перешло от решения текущих задач к модернизации и перевооружению армии, которые осуществлялись на долгосрочной основе.

В мае 2006 г., выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент РФ озвучил принципиальные положения о перспективах подходов к обороне и безопасности [8]. Указав на то, что военные расходы России в процентном отношении стали сопоставимы с расходами развитых стран, Президент констатировал, что по абсолютным цифрам они все еще значительно им уступают, тем самым обозначив перспективу увеличения затрат на данном направлении. Необходимая численность армии оценивалась главой государства в 1 млн чел., из них 2/3 должны были служить на контрактной основе. Перспективы развития Вооруженных сил требовали их дальнейшего технического перевооружения, что предполагало рост государственного оборонного заказа, с тем чтобы затраты на текущее содержание и техническое перевооружение соотносились как 50:50. На реализацию этих положений была ориентирована дальнейшая бюджетная политика. Таким образом, состоялся переход к стратегии модернизации армии и развития военного производства

В 2006 г. была утверждена Государственная программа вооружения на 2007– 2015 гг., согласно которой на модернизацию армии было направлено более 4 трлн руб.

Планирование бюджетных ассигнований на 2008 г. и на период до 2010 г. по расходам на техническое оснащение Вооруженных сил Российской Федерации производилось на основе данной программы, наполненной номенклатурными и стоимостными показателями образцов (систем) вооружения, военной и специальной техники, что должно было способствовать обоснованности бюджетных расходов. Наметился рост программных расходов в структуре расходов на оборону. Внедрение программно-целевого подхода происходило в русле бюджетной реформы и позволяло более жестко контролировать результаты сделанных капиталовложений и их качество.

Реализация военной программы в 2008–2011 гг. была затруднена финансовоэкономическим кризисом, который спровоцировал недополучение доходов бюджета. Начиная с 2009 г. наблюдается снижение темпов роста непроцентных расходов федерального бюджета, к которым относились также расходы на оборону и безопасность. Соотношение расходов на техническое оснащение и на текущее содержание Вооруженных Сил Российской Федерации в 2009–2011 гг. было запланировано практически на одном уровне, что не обеспечивало поэтапного увеличения доли средств, вкладываемых в техническое оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди бюджетных приоритетов этого периода – повышение денежного довольствия военнослужащих, а также рост более чем в два раза бюджетных инвестиций на строительство и покупку постоянного жилья для военнослужащих.

В 2011 г. вновь возросли расходы бюджета, а расходы на национальную оборону увеличились по сравнению с 2010 г. на 18,8 %. Средства были направлены на мероприятия, связанные с оптимизацией боевого состава и численности Вооруженных сил Российской Федерации, их модернизацией, переоснащением новыми и современными образцами вооружения и военной техники, социальной защищенностью личного состава, включая обеспечение жильем военнослужащих, адаптацией в гражданской сфере уволенных в запас военнослужащих, поддержанием организаций обороннопромышленного комплекса и т. д.

Увеличение средств на техническое переоснащение обусловило обострение проблем, связанных с выполнением Государственной программы вооружений. Несмотря на выделение необходимых бюджетных средств, обнаружилась низкая результативность ряда мероприятий. Ряд заданий государственного оборонного заказа, в том числе из перечня приоритетных, выполнен не был. Не была осуществлена поставка вооружения, военной и специальной техники по 91 государственному контракту. Продолжалось выполнение значительного количества НИОКР, открытых десять и более лет назад, что ставило под вопрос актуальность реализуемых проектов. Не были завершены в срок 159 НИОКР, а часть из них были прекращены без получения конечного результата [6, с. 99]. Разработанная военно-промышленным комплексом система отчетности не обеспечивала необходимого результата, потребовав корректировок как самой программы, так и методов оценки ее результатов. Промежуточные результаты были таковы, что потребовали прекращения Государственной программы вооружений 2007–2015 гг. в незавершенном виде и перехода к Государственной программе вооружений 2011–2020 гг. с дальнейшим увеличением финансирования на развитие ВПК.

В 2012 г. Президентом РФ были приняты указы, регламентирующие дальнейшее развитие силовых структур в стране. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации обороннопромышленного комплекса» разработан в целях реализации планов и программ в области обеспечения национальной обороны и безопасности. Указом планировалось довести долю технического оснащения в расходах на Вооруженные силы к 2020 г.

до 70 % [10]. Систему стратегического анализа и планирования угроз предполагалась ориентировать на 30–50 лет и завязать на интересах формирования государственных программ вооружения. Реализацию государственного оборонного заказа предлагалось связать с необходимостью конкурсных отборов, упростив процедуры создания новых оборонных производств, включая государственно-частное партнерство. Очевидно, что данным документом Президент стремился противодействовать практикам, сложившимся в Министерстве обороны, препятствующим повышению эффективности бюджетных расходов.

Указ Президента от 7 мая 2012 г. «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» носил преимущественно социальную направленность, ориентируя органы власти на решение проблемы с жильем для военнослужащих, увеличение числа контрактников, повышение зарплат и пенсий военнослужащим, создание кадрового резерва Вооруженных сил [11]. Следует отдельно отметить, что перед Правительством РФ была поставлена задача проведения инвентаризации недвижимого имущества Вооруженных сил Федерации, подлежащего передаче в собственность субъектов Российской Федерации. Данная задача была, очевидно, продиктована стремлением избавиться от непрофильных расходов.

В 2012–2014 гг. структура расходов федерального бюджета по отношению к ВВП претерпела изменения по сравнению с предыдущим бюджетным циклом. Впер- вые расходы на национальную оборону и национальную безопасность вышли, после социального блока, на второе и третье места в структуре расходов, потеснив раздел «Национальная экономика» сразу на четвертое место. Во исполнение решения Президента Российской Федерации о необходимости существенного повышения денежного довольствия военнослужащих началась реформа денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов: в 2012 г. она началась в отношении военнослужащих Вооруженных сил, внутренних войск МВД России, а также сотрудников МВД России, в 2013 г. – в отношении военнослужащих и сотрудников всех остальных ведомств силового блока.

Таким образом, в 2000–2014 гг. происходил поэтапный рост военных расходов российского бюджета. Расходы на оборону росли более высокими темпами, чем это было предусмотрено бюджетным законодательством. Их увеличение было подчинено выполнению стратегических целей, поставленных Президентом РФ. На первом этапе, в 2000–2005 гг., предполагалось обеспечить текущее содержание Вооруженных сил и выплатить долги. С 2006 г. увеличение расходы на оборону увязываются с задачами повышения благосостояния военнослужащих, модернизации армии и развитием военного производства. Динамика бюджетных расходов на оборону находилась в зависимости от возможностей бюджета, а также от текущей экономической ситуации, что проявилось особенно ярко в условиях финансовоэкономического кризиса 2008–2010 гг.

Список литературы Расходы бюджета РФ на оборону в 2000-е годы

- Булин Д. Новый бюджет России: более военный, менее социальный/Д. Булин [Электронный ресурс]. -Режим доступа: bbc.co.uk/russian/russia/2013/10/131025_russia_budget_2014.shtml

- Государственная программа вооружения 4 трлн до 2015 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: programs-gov.ru/news/2008_17.php

- Есин Е. Ядерное оружие и будущее российских вооруженных сил/В. Есин [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2002/8/yadernoe-oruzhie-i-budushchee-rossiyskih-vooruzhennyh-sil

- Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2011 год. М., 2012. -С. 99.

- Заключение Счетной палаты Российской Федерации по отчету Правительства Российской Федерации об исполнении федерального бюджета за 2005 год, представленному в форме проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2005 год». М., 2006. -С. 232.

- Левин К. Военные тайны бюджета/К. Левин [Электронный ресурс]. -Режим доступа: armyprom.ru/articles/vs/384-voennye-tayny-byudzheta.html

- Поповкин В. О приоритетах государственной программы вооружения до 2020 г./В. Поповкин [Электронный ресурс]. -Режим доступа: oborona.ru/includes/periodics/maintheme/2011/0314/21345724/detail.shtml

- Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года. [Электронный ресурс]. -Режим доступа:http://archive.kremlin.ru/text/appears/2006/05/105546.shtml

- «Сергей Иванов, министр обороны Российской Федерации: «Военная реформа как необходимая часть преобразований в России..»» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: lenpravda.ru/whoiswho/269163.html

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса». [Электронный ресурс]. -Режим доступа://kremlin.ru/acts/15242.

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604. «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: kremlin.ru/acts/15253.