Расходы сельских обществ и волостных правлений в 1880-1890-е гг. (по материалам Среднего Поволжья)

Автор: Першина Татьяна Анатольевна, Шитова Татьяна Васильевна

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: История финансов

Статья в выпуске: 4 (55), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Представлен сравнительный анализ расходной части сельских и волостных бюджетов средневолжских губерний в 1880-1890-е гг. Материалы и методы. В основу исследования положен компаративный метод. Вспомогательное значение при написании статьи имели количественный, проблемно-хронологический, структурный методы, метод системного анализа. Результаты и обсуждение. Сравнение данных по средневолжским губерниям показывает, что в 1880-е - начале 1890-х гг. мирские расходы сельских обществ вдвое превышали затраты волостных правлений. Значительная часть мирских сборов шла на выплаты служащим волостных правлений; гораздо более скромные средства выделялись на представителей органов крестьянского самоуправления, причем в совокупности эти средства в конце XIX в. неуклонно сокращались. Во многих местностях Среднего Поволжья в 1890-е гг. сельские выборные вообще не получали оплату. Статья расходов органов местного самоуправления, обозначенная как «прочие расходы по управлению и ведению всякого рода общественных дел», включавшая затраты на наем квартир для чиновников, оплату проезда чиновников и выборных, доставку податей в казначейство, расходы по ведению судебных дел, наем прислуги и учет должностных лиц, была довольно ощутимой для сельских обществ в самом начале 1890-х гг., но постепенно сокращалась. Суммы, потраченные по данной статье сельскими обществами, заметно превосходили волостные. В рассматриваемый период в основном за счет сборов сельских обществ финансировались охрана общественной безопасности и противопожарные мероприятия. Важным компонентом «мирских бюджетов» являлись так называемые сельскохозяйственные расходы, к которым относился широкий спектр операций, направленных на организацию земледелия и животноводства. Заключение. Реформирование налогообложения и системы местного самоуправления в России в 1860-1870-е гг. предоставило сельским обществам более широкие возможности для расходования средств на удовлетворение насущных потребностей. Определенная самостоятельность в утверждении статей расходов прослеживается в специфике затрат отдельных волостей и сельских обществ средневолжских губерний. Выделяя значительную часть мирских сборов на выплаты служащим волостных правлений, крестьянство предпочитало минимизировать собственные расходы на органы самоуправления. Расходы на «управление и ведение всякого рода общественных дел» были довольно ощутимыми для сельчан в самом начале 1890-х гг., но также постепенно сокращались.

Мирские расходы, сельское общество, волостное правление, модернизация, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/147235482

IDR: 147235482 | УДК: 94:336.02(470.40/.43) | DOI: 10.15507/2409-630X.055.017.202104.361-369

Текст научной статьи Расходы сельских обществ и волостных правлений в 1880-1890-е гг. (по материалам Среднего Поволжья)

Tatyana A. Pershina1, Tatyana V. Shitova2

-

1 National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russia), е-mail: 730791@bk.ru

-

2 Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Nizhny Novgorod, Russia), e-mail: shitova.tv@mail.ru

Expenditures of Rural Societies and Volost Boards in the 1880s – 1890s (Based on the Materials of the Middle Volga Region)

Introduction . The comparative analysis of the expenditure part of rural and township budgets of the Middle Volga provinces in the 1880s – 1890s is presented. Materials and Methods. The study is based on the comparative method. Quantitative, problem-chronological, system analysis and structural methods were of auxiliary importance. Results. The comparison of data on the Middle Volga provinces shows that in the 1880s – early 1890s, the mundane expenses of rural societies were twice as high as the costs of the volost boards. A significant part of the worldly fees went to pay employees ofvolost boards; much more modest funds were allocated to representatives ofpeasant self-government bodies, and, in their totality, these funds were steadily declining at the end of the XIX century. Discussion. In many areas ofthe Middle Volga region in the 1890s, rural electors did not receive any payment at all. The item of expenditure of local self-government bodies designated as “other expenses for the management and conduct of all kinds ofpublic affairs”, which included the costs ofrenting apartments for officials, paying for the travel ofofficials and elected officials, delivering taxes to the treasury, the costs ofconducting court cases, hiring servants and accounting officials was quite noticeable for rural societies at the very beginning of the 1890s, but gradually decreased. The amounts spent under this article by rural societies significantly exceeded the volost ones. During the period under review, the protection ofpublic safety and fire-fighting measures were financed mainly from the fees ofrural societies. An important component of the “mundane budgets” were the so-called “agricultural expenditures”, which included a wide range of operations aimed at organizing agriculture and animal husbandry. Conclusion. The reform oftaxation and the system of local self-government in Russia in the 60–70s ofthe XIX century provided rural societies with wider opportunities for spending funds to meet urgent needs. A certain independence in the approval ofexpenditure items can be traced in the specifics ofthe costs of individual volosts and rural societies ofthe Middle Volga provinces. Allocating a significantpart ofworldly fees forpayments to employees ofvolost boards, the peasantry preferred to minimize their own expenses on self-government bodies. The costs of “managing and conducting all kinds ofpublic affairs” were quite palpable for the villagers at the very beginning ofthe 1890s, but also gradually decreased.

Введение и методы

Одним из перспективных направлений экономической истории является исследование финансовых аспектов функционирования локальных сообществ в России конца XIX – начала XX в. [1–5]. Городские, волостные и сельские общества в то время действовали в принципиально новых условиях перехода от подушного налогообложения к подоходному и введения ряда прогрессивных налогов.

Вне всякого сомнения, опыт реализации основных статей местных бюджетов, фор- мируемых с целью обеспечения денежными средствами различных сфер жизнедеятельности регионального социума, может быть полезен в современных условиях, когда в нашей стране все еще продолжается поиск оптимальных путей развития местного самоуправления. Нам показалось интересным провести сравнительный анализ расходной части сельских и волостных бюджетов средневолжских губерний в условиях позднеимперской модернизации.

В основу данного исследования положен компаративный метод, предпола- гающий выявление общего и особенного в социально-экономических структурах прошлого, а также выяснение причин этих сходств и различий. Вспомогательное значение при написании статьи имели количественный, проблемно-хронологический, структурный методы, метод системного анализа.

При написании статьи были использованы как архивные, так и опубликованные источники. Богатый материал о расходах локальных сообществ содержится в изданиях Центрального статистического комитета России (ЦСК), созданного при Министерстве внутренних дел в 1863 г.1 Его достоверность, на наш взгляд, обусловлена принципом добровольности внесения данных в бланки, присылаемые в волостные и сельские правления.

Результаты и обсуждение

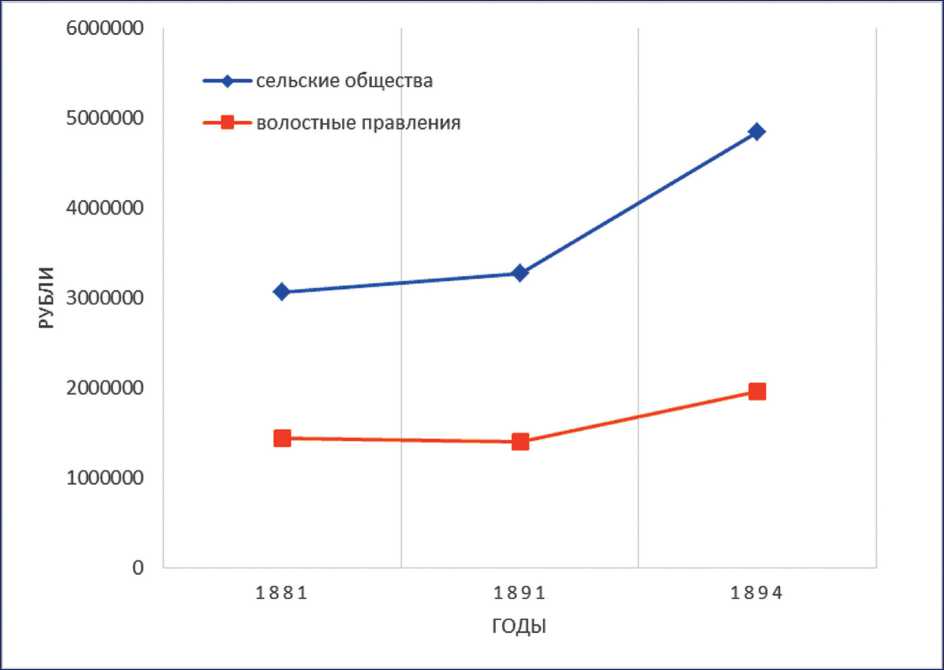

Сельские общества и волостные правления тратили мирские средства в соответствии с утвержденной раскладкой2. Сравнение данных по средневолжским губерниям показывает, что в 1880-е – начале 1890-х гг. расходы сельских обществ вдвое превышали затраты волостных правлений (рис. 1).

Судя по имеющимся данным, значительная часть мирских сборов шла на выплаты служащим волостных правлений. Гораздо более скромные средства выделялись на низовом уровне, причем, как показывают наши подсчеты, в совокупности эти средства в конце XIX столетия неуклонно сокращались. В 1881 г. в исследуемых губерниях на сельскую администрацию (старост, писарей, сборщиков податей и т. д.) выделялось 34,1 % общественных доходов, в 1891 – 12,1, в 1894 г. – 10,1 %.

Рассмотрение данной статьи в динамике позволяет отметить: 1) снижение расходов на жалованье сельским выборным, за исключением старосты и писаря; 2) выделявшееся на фоне других сельчан, задействованных в общественных делах, вознаграждение писарей.

Во многих местностях в 1890-е гг. сельские выборные вообще не получали оплату. Возможно, в связи с этим волостные правления были вынуждены закладывать расходы на сельских старост и общинных писарей в росписи податей. В противном случае волость лишалась представителей на местах и не справлялась с возложенными на нее обязанностями.

Судя по имеющимся данным, расходы на жалованье сельских писарей и сборщиков податей ежегодно существенно менялись. Например, в 1881 г. выплаты по данной статье приблизились к 1 млн руб., но в последующем резко сократились: в 1891 г. – 275 068 руб., в 1894 г. – 331 124 руб.

Данные ЦСК позволяют сопоставить размер средств, выделяемых в средневолжских губерниях на содержание волостных и сельских администраций.

Установлено, что средний размер годового содержания сельской администрации в абсолютном большинстве рассмотренных случаев значительно уступал затратам на волостные правления. В качестве исключения могут быть представлены данные за 1881 г. по Пензенской губернии, где затраты на жалованье сельских структур были выше волостных на 3,0 %. В то же самое время в Симбирской губернии содержание волостной и сельской администраций было практически одинаковым, составляя соответственно 39,0 и 39,8 % совокупных расходов (табл. 1).

Рис. 1. Расходы сельских обществ и волостных правлений в 1880 – 1990-е гг. Fig. 1. Expenditures of rural societies and township boards in the 1880s – 1890s

Определенный интерес для исследования условий функционирования органов местного самоуправления представляют данные о жалованье служащих (табл. 2). По нашим подсчетам, сельские старосты получали в среднем 24 руб. в год, волостные старшины – 202 руб. в год. Жалованье сельских писарей было выше, чем у старост, – в среднем 38 руб. в год. Волостные писари зарабатывали солидную по тем временам сумму – в среднем 340 руб. в год.

Следующая статья расходов органов местного самоуправления, обозначенная как «прочие расходы по управлению и ведению всякого рода общественных дел», включала затраты на наем квартир для чиновников, оплату проезда чиновников и выборных, доставку податей в казначейство, расходы по ведению судебных дел, наем прислуги, учет должностных лиц. Она была довольно ощутимой для сельских обществ в самом начале 1890-х гг., но постепенно сокращалась - от 10,0 % всех расходов в 1891 г. до 2,2 % – в 1894 г.

Несмотря на снижение в целом расходов сельчан «на управление и ведение всякого рода общественных дел», перечень направлений выплат по данной статье заметно расширился. В 1891 г. из сельских сумм компенсировались только транспортные расходы должностных лиц и уполномоченных, ведение судебных дел, наем прислуги и общественные обеды; в 1894 г. к перечисленному добавились расходы на учет должностных лиц, наем квартир для проезжающих чиновников, доставку податей в казначейство, компенсацию путевых выборным.

Следует обратить внимание на то, что суммы, потраченные по данной статье сельскими обществами, заметно превосходили волостные. В 1891 г. сельские расходы на управление и ведение дел составили

Таблица 1

Расходы на содержание служащих волостных правлений и сельских обществ в средневолжских губерниях в 1880 – 1890-е гг. (доля от совокупных расходов, %)*

Table 1

Expenses for the maintenance of employees of volost boards аnd rural societies in the Middle Volga provinces in the 1880s – 1890s (share of total expenses, % )

|

Губерния / Name of the province |

Волостные правления / Volost boards |

Сельские общества / Rural societies |

||||

|

1881 г. |

1891 г. |

1894 г. |

1881 г. |

1891 г. |

1894 г. |

|

|

Казанская / Kazan |

44,6 |

48,2 |

44,1 |

19,3 |

5,8 |

4,8 |

|

Пензенская / Penza |

48,8 |

46,4 |

46,8 |

51,8 |

19,5 |

14,9 |

|

Самарская / Samara |

58,9 |

51,2 |

46,8 |

34,6 |

11,0 |

10,0 |

|

Симбирская / Simbirsk |

39,0 |

45,6 |

39,2 |

39,8 |

13,8 |

10,9 |

* Составлена по: Статистический временник Российской империи. Мирские расходы крестьян за 1881 год. – С. 234–235, 258–259 ; Временник Центральнаго статистическаго комитета Министерства внутренних дел. Мирские расходы и доходы крестьян за 1891 год в 50-ти губерниях Европейской России. – С. 2–165 ; Статистика Российской империи. XLIII : Мирские доходы и расходы за 1894 год в 50-ти губерниях… – С. 2–185.

Таблица 2

Размер годового содержания служащих волостных правлений и сельских обществ в средневолжских губерниях в 1891 г. (средние значения, руб.)* Table 2

The amount of the annual maintenance of employees of volost boards and rural societies in the Middle Volga provinces in 1891 (average values, rubles)

|

Губерния / Name of the province |

Волостной старшина / Volost foreman |

Помощник волостного старшины / Assistant Volost foreman |

Волостной писарь / Volost clerk |

Помощник волостного писаря / Assistant volost clerk |

Сельский старшина / Village foreman |

Сельский писарь / Village clerk |

|

Казанская / Kazan |

171 |

95 |

455 |

138 |

14 |

18 |

|

Пензенская / Penza |

193 |

81 |

301 |

99 |

25 |

25 |

|

Самарская / Samara |

209 |

89 |

318 |

153 |

37 |

80 |

|

Симбирская / Simbirsk |

234 |

95 |

288 |

122 |

21 |

31 |

|

Всего / Total |

202 |

90 |

340 |

128 |

24 |

38 |

* Составлена по: Статистический временник Российской империи. Мирские расходы крестьян за 1881 год. – С. 234–235, 258–259 ; Временник Центральнаго статистическаго комитета Министерства внутренних дел. Мирские расходы и доходы крестьян за 1891 год в 50-ти губерниях Европейской России. – С. 2–165 ; Статистика Российской империи. XLIII : Мирские доходы и расходы за 1894 год в 50-ти губерниях… – С. 2–185.

348 567 руб., а волостные - 73 270 руб.; в 1894 г. – соответственно 108 125 и 70 000 руб.

Волостные правления тратили немалые суммы (в среднем более 20 % от всех расходов) на содержание разъездных и почтовых лошадей. Нельзя не отметить, что нередко содержание лошадей обходилось местным жителям дороже, чем оплата труда служащих. Например, в Казанской губернии, где гужевой транспорт обходился дороже всего, в 1881 г. на эту цель было потрачено 37,0 % всего бюджета, в 1891 – 28,1, в 1894 г. – 21,7 %.

В рассматриваемый период за счет мирских сборов (в первую очередь взимаемых с сельских обществ) финансировалась охрана общественной безопасности.

В отличие от волостных правлений, собиравших и тративших деньги на исполнение арестантской и этапной повинностей, сельские общества обеспечивали содержание десятских и сотских (в 1894 г. – 1,7 % всех расходов), а также сельских караульщиков (в 1894 г. - 1,7 %). Расходы волостных правлений на урядников и жандармов, наем рассыльных, а также арестантскую и этапную повинности были незначительными и не достигали в упомянутом году даже 1 % совокупных трат.

Следующая важная статья расходов – противопожарная безопасность. Анализ статистики позволил установить, что расходы обществ по данной статье, как и в предыдущем случае, превышали волостные. В 1891 г. сельчане потратили на пожарную часть 283 419 руб., а волости – 3 960 руб., в 1894 г. – 120 308 и 905 руб. соответственно. Судя по приведенным значениям, в начале 1890-х гг. произошло снижение затрат на пожарную часть на обоих рассматриваемых уровнях. Другая значимая тенденция, выявленная нами в результате обработки данных по средневолжским губерниям, – отсутствие таких расходов во многих местностях.

Начало 1890-х гг. было отмечено неурожаем и сильным голодом во многих районах Среднего Поволжья. В связи с этим сельские общества, в меньшей степени пострадавшие от бедствия, в 1891 г. определенные средства направляли на благотворительность. В 1894 г. помощь голодающим уже не оказывалась, потому и траты на эти цели сократились с 229 452 руб. в 1891 г. до 39 107 руб. в 1894 г.

Определенный интерес представляет финансирование социальной сферы. Показательно, что в имперский период вполне сопоставимые средства из местных бюджетов выделялись на образовательные учреждения и приходские церкви.

Судя по официальной статистике, больше всего денег на народное образование в Среднем Поволжье тратилось в Симбирской губернии – 44 011 руб. (13,6 %) в 1881 г. и 58 927 руб. (14,3 %) – в 1894 г.

Довольно значительные суммы сельчане тратили на Церковь (табл. 3). Данный вид расходов сельских обществ включал содержание причта, плату за общественные требы, а также на жалованье церковным старостам, просвирням и церковным сторожам.

Волостные мирские расходы нередко включали «пособия на жалование духовенству». Сравнение показателей за несколько лет позволяет сделать вывод о резком росте сборов с населения и затрат на основное идеологическое ведомство в 1890-е гг.

В редких случаях через волостные правления осуществлялось даже финансирование строительства храмов. Например, в 1881 г. значительная сумма была выделена особой статьей «на устройство храма в городе Корсунь»3.

Наиболее значительными траты на Церковь были в Самарской губернии. Подчеркнем, что они не были обязательными. В некоторых из рассмотренных уездов данная статья расходов вообще отсутствовала.

По всем средневолжским губерниям расходы на медицинские учреждения (оплата работы врачей и оспопрививателей, приобретение медикаментов, оборудования и т. д.) не достигала даже 1,5 % суммы мирских расходов. В связи с этим становятся

Таблица 3

Расходы на Церковь в средневолжских губерниях в 1880 – 1890-е гг.*

Table 3

Church expenses in the Middle Volga provinces in the 1880s – 1890s

|

Губерния / Name of the province |

Волостные правления / Volost boards |

Сельские общества / Rural societies |

||||

|

1881 г. |

1891 г. |

1894 г. |

1881 г. |

1891 г. |

1894 г. |

|

|

руб. (% от расходов) / rub (% of expenses) |

руб. (% от расходов) / rub (% of expenses) |

руб. (% от расходов) / rub (% of expenses) |

руб. (% от расходов) / rub (% of expenses) |

руб. (% от расходов) / rub (% of expenses) |

руб. (% от расходов) / rub (% of expenses) |

|

|

Казанская / Kazan |

2 884 (0,8) |

100 (0,03) |

6 342 (1,3) |

– |

36 776 (6,7) |

166 991 (19,5) |

|

Пензенская / Penza |

1 457 (0,4) |

463 (0,1) |

4 357 (1,0) |

– |

8 478 (1,5) |

100 412 (12,4) |

|

Самарская / Samara |

886 (0,2) |

5 570 (1,3) |

10 773 (1,7) |

– |

103 556 (7,0) |

362 460 (17,4) |

|

Симбирская / Simbirsk |

6 727 (2,1) |

3 622 (1,1) |

7 485 (1,8) |

– |

30 662 (4,2) |

157 290 (14,4) |

|

Всего / Total |

11 954 (0,8) |

9 755 (0,7) |

28 957 (1,5) |

– |

179 432 (5,5) |

787 153 (16,2) |

* Составленa по: Статистический временник Российской империи. Мирские расходы крестьян за 1881 год. – С. 234–235, 258–259 ; Временник Центральнаго статистическаго комитета Министерства внутренних дел. Мирские расходы и доходы крестьян за 1891 год в 50-ти губерниях Европейской России. - С. 2-165 ; Статистика Российской империи. XLIII : Мирские доходы и расходы за 1894 год в 50-ти губерниях ... СПб., 1898. – С. 2–185.

понятными причины высокой заболеваемости и смертности населения (в качестве примера можно привести эпидемии оспы, холеры и тифа в 1890-е гг.).

Отметим, что развитие инфраструктуры социальной сферы поддерживалось другой статьей. На постройку и ремонт общественных зданий (запасных хлебных магазинов, пожарных сараев, школ, больниц и т. д.) сельскими обществами в 1891 г. было выделено 524 357 руб. (16,0 %), в 1894 г. -392 447 руб. (8,1 %).

Важным компонентом мирских бюджетов являлись так называемые сельскохозяйственные расходы, к которым относился широкий спектр операций, направленных на организацию земледелия и животноводства: приобретение и аренда земельных участков, межевание угодий, устройство общественной запашки, оплата труда наемных работников, приобретение племенного скота, уничтожение вредных насекомых и животных, борьба с эпизоотиями и др. В исследуемых губерниях данные расходы в 1891 г. составили 15,9 % всех затрат, в 1894 г. – 32,4 %.

Детальное рассмотрение этого направления финансирования позволило выявить следующие взаимосвязанные тенденции: 1) в средневолжских губерниях основная часть сельскохозяйственных расходов производилась за счет сборов с сельских обществ; 2) в рассматриваемый период заметно прирастали аренда и покупка земель, проводилось межевание угодий, что было связано в первую очередь с активизировавшимся процессом кредитования.

Среди сельскохозяйственных расходов наиболее значительными были траты на наем пастухов. В 1891 г. на эти цели было потрачено 386 642 руб., в 1894 г. -1 172 719 руб., т. е. в 3 раза больше. Таким образом, в дореволюционной России на пастухов тратили больше финансовых средств, чем на служащих волостных правлений и сельских выборных. Анализируя данную статью расходов, следует учесть, что жалованье пастухов в действительности не включалось в раскладку мирских сборов, так как покрывалось особым сбором с домохозяйств, нанимавших пастуха в складчину. По сложившейся традиции эти деньги собирались вместе с другими податями, поэтому они учитывались как мирские сборы и расходы.

Самыми стабильными среди всех статей мирских расходов были дорожная и воинская повинности, а также содержание рассыльных и почтовых лошадей. В отличие от волостных расходов на дорожную повинность, на которую ежегодно тратилось около 5 тыс. руб. (менее 1 % совокупных расходов), сельские общества ежегодно вкладывали более 100 тыс. руб. (около 3 %). То же самое происходило с воинской повинностью, на которую в год затрачивалось до 100 тыс. руб.

На содержание лошадей для разъездов должностных лиц крестьянского управления вместе с содержанием земской почты сельские общества тратили в среднем 150 тыс. руб., что составляло около 4 % всех расходов.

Заключение

В результате модернизации налогообложения и реформирования системы местного самоуправления в России в 1880–1890-е гг. сельским обществам были предоставлены более широкие возможности расходования средств для удовлетворения их насущных потребностей. Определенная самостоятельность в утверждении статей расходов прослеживается в специфике затрат отдельных волостей и сельских обществ средневолжских губерний. Перечень и размеры расходных статей оптимизировались в соответствии с «прожиточным минимумом» локальных сообществ.

Выделяя значительную часть мирских сборов на выплаты служащим волостных правлений, крестьянство предпочитало минимизировать собственные расходы на органы самоуправления. Расходы на «управление и ведение всякого рода общественных дел», включавшие затраты на наем квартир для чиновников, оплату проезда чиновников и выборных, доставку податей в казначейство, расходы по ведению судебных дел, наем прислуги и учет должностных лиц, были довольно ощутимыми для сельчан в самом начале 1890-х гг., но постепенно сокращались.

Список литературы Расходы сельских обществ и волостных правлений в 1880-1890-е гг. (по материалам Среднего Поволжья)

- Карпинец А. Ю., Ляхова М. Г., Пьянов А. Е. Подати и повинности крестьянского населения Кузбасского региона в период 1880-х - начала 1890-х годов // Научный диалог. - 2019. - № 7. - С. 258-271.

- Команджаев А. Н., Горяев М. С. Реформирование налоговой системы калмыцкой степи во второй половине XIX в. // Теория и практика общественного развития. - 2013. - № 7. - С. 127-131.

- Марискин О. И. Мирские сборы крестьянской общины Среднего Поволжья во второй половине XIX - начале XX века // Институты общинного самоуправления в социальной жизни многонационального крестьянства Волго-Уральского региона (XVIII в. - 20-е гг. ХХ в.): материалы Всероссийской научной конференции. - 2019. - С. 95-106.

- Марискин О. И. Тяжесть налогообложения крестьянских хозяйств Среднего Поволжья во второй половине XIX - первой трети XX века // Экономическая история. - 2010. - № 2. - С. 62-71.

- Никулин В. Н. Община и крестьянские недоимки (по материалам северо-запада России второй половины XIX - начала XX в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. - 2014. - № 1. - С. 194-202.