«Раскол бабами держится»: специфика половозрастной структуры старообрядческого населения Харьковской губернии (1825 - 1917 гг.)

Автор: Еремеев П.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Историческая информатика

Статья в выпуске: 3 (26), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается специфика половозрастной структуры старообрядческого населения Харьковской губернии. Предпринята попытка выяснить, почему на территории Харьковского региона менее интенсивно действовали факторы, которые обусловливали непропорционально высокую долю женщин в числе зарегистрированных староверов Российской империи. Анализируется динамика соотношения полов в среде старообрядцев Харьковской губернии, а также возрастная структура старообрядческого населения региона.

Старообрядчество, демографические характеристики, половозрастная структура, статистика, харьковская губерния

Короткий адрес: https://sciup.org/147203565

IDR: 147203565 | УДК: 94(47):281.2

Текст научной статьи «Раскол бабами держится»: специфика половозрастной структуры старообрядческого населения Харьковской губернии (1825 - 1917 гг.)

Одним из ключевых в современной исторической демографии является вопрос о соотношении социальных и биологических причин движения народонаселения [ Анри, Блюм , 1997, с. 5]. Перспективным подходом, позволяющим приблизиться к его решению, может быть сравнительный анализ демографических характеристик различных конфессиональных групп, который, в свою очередь, дает возможность понять роль религиозно-психологических и культурных факторов в формировании демографической структуры населения.

Распределение населения по полу и возрасту является важным типологическим признаком демографических процессов в обществе и одновременно важным фактором общественной практики и стратегии. Цель данного исследования и заключается в прослеживании динамики половозрастных характеристик старообрядческого населения Харьковской (до 1835 г. – СлободскоУкраинской) губернии и выявлении факторов, которые на неё влияли. Для этого необходимо определить отличие половозрастной структуры старообрядческого населения региона от этой структуры населения Харьковской губернии в целом, а также старообрядческого населения других регионов Российской империи.

Нижняя хронологическая граница исследования соответствует началу регулярного государственного учёта староверов Российской империи [Статистические таблицы…, 1863, с. 210], верхняя – революционным событиям, оказавшим огромное влияние на различные аспекты истории изучаемой конфессиональной группы.

Половозрастные характеристики старообрядческого населения Харьковской губернии до сих пор не были предметом специальных научных разработок. Что же касается общероссийской ситуации, то ещё в XIX в. исследователи старообрядчества обратили внимание на непропорционально высокий процент женщин в среде старообрядцев империи. Это нашло отражение в книге известного историка, этнографа и писателя XIX в. П. И. Мельникова-Печерского «В лесах», практически в самом начале которой приведена фраза, вынесенная в заглавие данной статьи [ Мельников-Печерский , 1963, с. 16].

Пытаясь объяснить численное доминирование женщин в среде старообрядцев, Н. В. Варадинов и П. С . Сирнов указывали, что женщины, как правило, более религиозны, в связи с чем они в большей мере, чем мужчины, склонны к деятельному участию в религиозных движениях [ Варадинов , 1863, с. 182; Смирнов , 1902, с. 12]. В целом можно согласиться с тем, что феномен женской религиозности был одним из важнейших факторов, повлиявших на численное преобладание женщин в среде гонимого старообрядчества. Как отмечают современные психологи, женщины действительно более восприимчивы к религиозному влиянию [ Шудрик , 2006, с. 119–120]. Поэтому, когда в условиях государственного давления многие старообрядцы скрывали свою веру, женщины чаще были склонны открыто заявлять о своих религиозных взглядах, несмотря на угрозу гонений. Хотя такое объяснение является далеко не исчерпывающим. Мы попытаемся показать, что специ-

фика половозрастной структуры старообрядческого населения была обусловлена комплексом факторов, интенсивность воздействия которых значительно варьировалась в зависимости от региона.

В последнее время появились работы, касающиеся в том числе половозрастной структуры старообрядческого населения отдельных регионов Российской империи [ Волошин , 2005; Пригарин , 2010; Ружинская , 2002]. Однако, как будет показано дальше, ряд закономерностей и причинноследственных связей, которые обусловили специфику половозрастных характеристик старообрядческого населения, до сих пор не выявлен.

Основой источниковой базы исследования стали материалы административно-полицейского, исповедного и миссионерского учёта религиозных диссидентов Харьковской губернии, хранящиеся в Государственном архиве Харьковской области. Также были использованы опубликованные материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.) и статистические данные, приведенные в ежегодных изданиях Харьковского губернского статистического комитета. На основе указанных источников была создана проблемно-ориентированная база данных с использованием MS Excel. Это позволило проследить динамику половозрастных характеристик староверов региона, сравнить её с аналогичными характеристиками православного населения Харьковской губернии. Для сопоставления исследуемых характеристик старообрядческого населения региона с аналогичными характеристиками староверов Российской империи в целом использовались данные, опубликованные Н. В. Варадиновым.

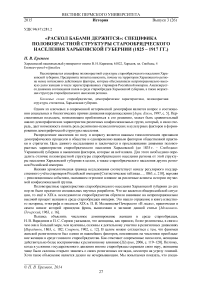

Соотношение полов целесообразно характеризовать как долевую пропорцию: численность женщин на 100 мужчин [ Анри, Блюм, 1997, с. 22]. Данный показатель для старообрядческого населения Харьковской губернии в течение 1825–1917 гг. колебался в пределах 90–108 (рис. 1). Он был достаточно близким к аналогичным показателям соотношения полов у православного населения региона. Однако в среде староверов России в целом доля женщин была гораздо больше: на 100 мужчин приходилось 116 – 117 женщин. Это существенно превышает демографическую норму для закрытого общества: в нем на 100 мужчин может приходиться от 100 до 110 женщин [ Анри, Блюм , 1997, с. 27] – и отличается от соотношения полов в Российской империи (102,5 женщины на 100 мужчин в середине XIX в.) [Военно-статистическое обозрение…, 1850, с. 76].

Рис. 1. Динамика соотношения полов в старообрядческом населении Харьковской губернии Составлено по данным: Государственных архив Харьковской области (далее – ГАХО). Ф. 3. Оп. 67. Д. 235. Л. 72–79, 181–182; Оп. 75. Д. 281. Л. 62–64; Оп. 79. Д. 269. Л. 52–55; Оп. 87. Д. 25. Л. 2–4; Оп. 91. Д.

34. Л. 50–52; Оп. 99. Д. 327. Л. 46–47; Оп. 103. Д. 47. Л. 61–62; Д. 47-а. Л. 61, 63; Оп. 122. Д. 67. Л. 57; Оп. 130. Д. 42. Л. 86; Д. 133. Л. 82; Оп. 138. Д. 19. Л. 75; Оп. 142. Д. 6. Л. 92–93; Оп. 146. Д. 1. Л. 97–98; Оп. 150. Д. 17. Л. 84–85; Оп. 158. Д. 4. Л. 89–90; Оп. 166. Д. 2. Л. 65–68; Оп. 170. Д. 9. Л. 58–62; Оп. 174. Д. 4. Л. 67–69; Оп. 175. Д. 260. Л. 65–68; Оп. 178. Д. 250. Л. 47–50; Оп. 182. Д. 155. Л. 55–58; Оп. 189. Д. 166. Л. 37–39; Оп. 253. Д. 163. Л. 454–455; Оп. 257. Д. 197. Л. 394–350; Ф.40. Оп.15. Д. 2265. Л. 13–18; Оп.16. Д. 1065. Л. 2–2в; Д. 1748. Л. 3–8; Оп.17. Д. 2060. Л. 6–10; Оп.19. Д. 1763. Л. 1–10; Оп.20. Д. 597. Лл. 4–9; Оп.22. Д. 529. 268 Л.; Оп.23. Д. 769. Л. 100–104; Оп.27. Д. 91. Л. 76–84; Оп.31. Д. 449. Л. 52–56; Оп.36. Д. 106. Л. 114–116; Оп.70. Д. 737. Л. 29–46; Д. 759. Л. 16–17; Оп. 71. Д. 2087. Л. 3–6; Д. 2202. л. 21; Оп.97. Д. 1051. Л. 17–20; Д. 1058. Л. 5; Оп.100. Д. 2087. Л. 488; Оп.110. Д. 2051. Л. 1–27; Памятная книжка Харьковской губернии на 1863 год / сост. секретарём Харьк. губерн. стат. комитета Яковом Голяховс-ким. Харьков, 1863. С. 101; Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год / сост. секретарём Харьк. губерн. стат. комитета Яковом Голяховским. Харьков, 1864. С. 128–129; Памятная книжка Харьковской губернии на 1865 год / сост. секретарём Харьк. губерн. стат. комитета Яковом Голяховским. Харьков, 1865. С. 151; Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. С приложеним плана города Харькова / сост. секретарём Харьк. губерн. стат. комитета Яковом Голяховским. Харьков, 1866. С. 135; Памятная книжка Харьковской губернии на 1867 год. / сост. секретарём Харьк. губерн. стат. комитета Яковом Голяховским – Харьков: Университетская типография, 1867. – С. 354; Памятная книжка Харьковской губернии на 1868 год. / сост. секретарём Харьк. губерн. стат. комитета Яковом Голяховским. Харьков, 1868. С. 106; Харьковский календарь на 1870 год / сост. и узд. А. Подвысоцкий. Харьков, 1869. С. 105–106; Харьковский календарь на 1871год / сост. и узд. А. Подвысоцкий. Харьков, 1870. С. 186; Харьковский календарь на 1872 год / сост. и узд. А. Подвысоцкий. Харьков, 1871. С. 134; Харьковский календарь на 1873 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1872. С. 415; Харьковский календарь на 1875 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1874. С. 377; Харьковский календарь на 1875 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1874. С. 377; Харьковский календарь на 1876 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1875. С. 295–296; Харьковский календарь на 1877 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1876. С. 112; Харьковский календарь на 1878 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1877. С. 148; Харьковский календарь на 1879 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1878. С. 102; Харьковский календарь на 1880 год / Изд. Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1879; Харьковский календарь на 1882 год / Издание Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1881. С. 80-85; Харьковский календарь на 1883 год / Издание Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1883. С. 94–95; Харьковский календарь на 1885 год / Издание Харьковского губ. стат. комитета. Харьков, 1884; Харьковский календарь на 1886 год. Харьков, 1885. С. 241; Харьковский календарь на 1887 год. Харьков, 1886. С. 259; Харьковский календарь на 1888 год. Харьков, 1887. С. 283–284; Харьковский календарь на 1890 год. Харьков, 1890. С. 188–189; Харьковский календарь на 1891 год. Харьков, 1891. С. 214–215; Харьковский календарь на 1892 год. Харьков, 1892. С. 218–219; Харьковский календарь на 1894 год. Харьков, 1894. С. 232–233; Харьковский календарь на 1895 год. Харьков, 1895. С. 107–108, 294–295; Харьковский календарь на 1896 год. Харьков, 1896. С. 108–111; Харьковский календарь на 1897 год. Харьков, 1897. С. 80; Харьковский календарь на 1898 год. Харьков, 1898. С. 116–117; Харьковский календарь на 1902 год. Харьков, 1902. С. 78–79; Харьковский календарь на 1900 год. Харьков, 1900. С. 180–181; Харьковский календарь на 1903 год. Харьков, 1903. С. 70, 94–95; Харьковский календарь на 1904 год. Харьков, 1904. С. 304; Харьковский календарь на 1911 год. Харьков, 1910. С. 42; Харьковский календарь на 1912 год. Харьков, 1911. С. 42; Харьковский календарь на 1912 год. Харьков, Б.г. С. 42; Харьковский календарь на 1913 год. Харьков, Б.г. С. 52; Харьковский календарь на 1914 год. Харьков, Б.г.. С. 48; Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т.46: Харьковская губерния. С.286–297.

Таким образом, необходимо выяснить, какие факторы обусловили непропорционально высокий процент женщин в среде староверов России, а также понять, почему на старообрядческое население Харьковской губернии эти факторы влияли в меньшей степени или почему их влияние нивелировалось действием других факторов. Как было отмечено, исследователи XIX – начала ХХ в., объясняя непропорционально высокую долю женщин в среде старообрядцев Российской империи, указывали на специфику женской религиозности, которая позволяла женщинам твёрже придерживаться своих религиозных убеждений в условиях государственного давления. Однако, по нашему мнению, ещё одной причиной численного преобладания женщин в среде старообрядцев было традиционное разделение труда по принципу половой принадлежности, в соответствии с которым внешняя по отношению к семье хозяйственная деятельность была делом мужчин, а домашнее хозяйство – делом женщин. В этих условиях мужчина в большей мере, чем женщина, ощущал на себе давление государственных ограничений старообрядчества, что побуждало мужчин чаще скрывать свою принадлежность к «старой вере». Наконец, причиной преобладания женщин в среде старообрядцев России могли быть миграционные процессы. Русские старообрядцы на протяжении своей истории проявляли высокую степень мобильности и в случае, если гонения становились невыносимыми, были готовы переселяться за тысячи вёрст. Однако для переселенческих сообществ характерно преобладание мужского населения [Пригарин, 2010, с. 197–200]. В результате в среде старообрядцев численность мужчин, зарегистрированных в центральных регионах России, откуда уходили мигранты, уменьшалась.

Следовательно, непропорционально высокая доля женщин в среде старообрядцев Российской империи объяснялась особенностями «женской религиозности», традиционным разделением труда по принципу половой принадлежности и миграциями. При этом первые два фактора влияли не столько на количество мужчин и женщин, принадлежащих к старообрядцам, сколько на результаты государственного учета староверов.

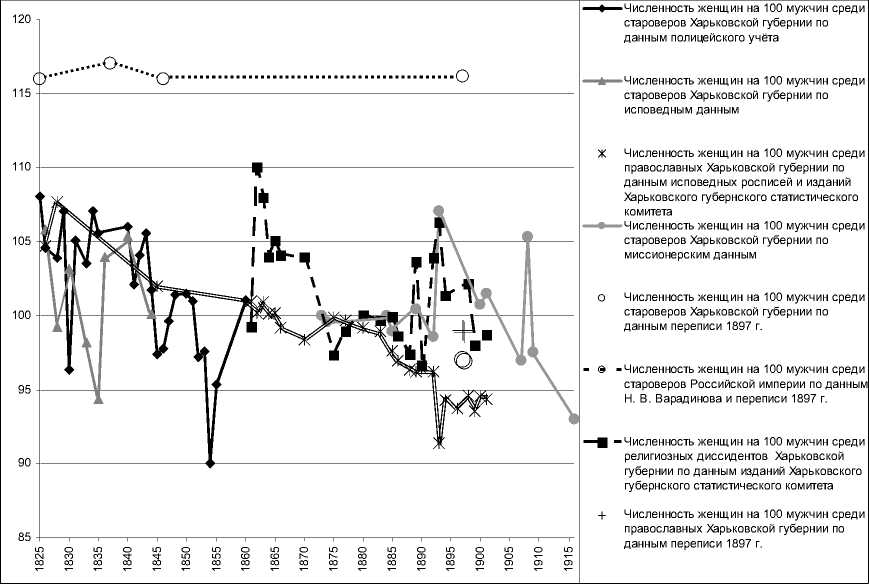

Возникает вопрос, почему же в среде старообрядцев Харьковской губернии доля женщин была меньше, чем в среде староверов Российской империи в целом? Для ответа на него необходимо привлечь более широкий контекст. Если проанализировать соотношение полов у старообрядцев европейской части России, то можно обнаружить, что наибольшей доля женщин была в среде староверов, проживающих в северных и центральных регионах России. При этом соотношение полов у старообрядцев украинских и белорусских губерний находилось в пределах демографической нормы (рис. 2). Можно выдвинуть следующую гипотезу объяснения данного феномена. Именно в центре и на севере России зародилось и окрепло старообрядчество, именно здесь староверы были особенно сильны. Поэтому и внимание чиновников к старообрядчеству в центральных и северных регионах Европейской России было большим, ведь «старая вера» здесь представлялась более серьезной проблемой для государства, чем, например, в Харьковской, Киевской или Минской губерниях. В условиях существования системы государственного давления на старообрядчество это означало усиление репрессий. В результате из северных и центральных регионов России был более интенсивным поток миграций. Кроме того, в этих районах староверы чаще скрывали свою веру. При этом, как было указано, особенности гендерной психологии и разделение труда по принципу половой принадлежности способствовали тому, что сокрытие веры было в большей мере свойственно мужчинам-староверам, чем женщинам. В Харьковской губернии старообрядцы также скрывали веру, но в масштабе значительно меньшем [ Еремеев , 2012, с. 52–53]. Соответственно, и факторы, которые обусловили непропорционально большую долю женщин в среде официально зарегистрированных старообрядцев Российской империи, на Харьковщине действовали в меньшей степени.

Следует отметить, что доля женщин в среде староверов Харьковской губернии на протяжении исследуемого периода была меньше аналогичного показателя Российской империи и соотношение полов у староверов региона в течение 1825 – 1917 гг. изменялось (рис. 1). Корреляционный анализ показал, что динамика соотношения полов и изменение численности старообрядцев Харьковской губернии, практически не связаны: линейный коэффициент корреляции указанных характеристик по данным полицейского учёта составил 0,28, по данным исповедного и миссионерского учёта – соответственно -0,31 и -0,40. Следовательно, соотношение полов в старообрядческом населении Харьковской губернии, как правило, менялось по собственной логике, под действием факторов, отличных от тех, которые обусловливали изменение общей численности староверов региона.

В 1825 г. в среде зарегистрированных в материалах административно-полицейского учета старообрядцев Харьковской губернии на 100 мужчин приходилось 108 женщин, а в 1854 г. – лишь 95. Причем чётко выраженное уменьшение доли женщин начинается с 1840-х гг. (рис. 1). Выявленная тенденция может показаться парадоксальной, ведь именно на рубеже 1830-х и 1840-х гг. в Харьковской губернии начинается массовый переход старообрядцев в православие (чаще всего чисто формальный) вследствие усиления государственного давления на «старую веру» [ Потоцкий , 2008, с. 77–79]. Казалось бы, в результате смены веры значительным числом мужчин (в целом менее религиозных и более зависимых в своей трудовой деятельности от внешних условий) доля женщин в среде староверов должна была увеличиться. Наблюдается же противоположный процесс, который мог быть вызван тем, что в 1840-х – первой половине 1850-х гг. в так называемых «раскольничьих ведомостях» улучшается порядок регистрации староверов, не перешедших в православие [ Варадинов , 1863, с. 443], хотя при регистрации женщин писцы чаще допускали небрежность [ Анри, Блюм , 1997, с. 28; Пригарин , 2010, с. 222]. Анализ именных списков старообрядцев слободы

Покровской в Купянском уезде позволяет сделать вывод о том, что подобная ситуация имела место и на Харьковщине [ Еремеев , 2011, с. 19–28].

Рисунок 2. Соотношение численности мужчин и женщин среди старообрядцев различных регионов европейской России (данные за 1846 г.)

Сост. по данным: Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел. Кн. 8: История распоряжений о расколе. СПб., 1863. С. 446–448.

На рубеже 1850-х и 1860-х гг. доля женщин в среде старообрядцев начинает расти: если в 1858 г. на 100 официально зарегистрированных мужчин-старообрядцев приходилось 96 женщин, то в 1862 г. – 110 (рис. 1). Вероятно, это связано с тем, что улучшение учёта староверов продолжалось, причем с середины 1850-х гг. начало повышаться качество регистрации женщин-старообрядок.

В 1862 г. доля женщин в среде древлеправославных снова уменьшаться (рис. 1). Одновременно увеличивалась численность официально зарегистрированных старообрядцев: в условиях либерализации государственной политики в старообрядчество стали открыто возвращаться те, кто при Николае I исповедовал «старую веру» тайно [ Потоцкий , 2008, с. 79–80]. Очевидно, между этими процессами есть связь. Возвращение тайных старообрядцев к открытому исповеданию «старой веры» привело к уменьшению доли женщин в среде официально зарегистрированных староверов. В 1877 г. соотношение полов у старообрядцев стало равно аналогичному показателю у православного населения (рис. 1).

В 1880-х гг. как в среде православных, так и в среде староверов началось уменьшение доли женщин, продолжавшееся до конца исследуемого периода (рис. 1). Вероятно, это было связано с трудовой миграцией, ведь наиболее низкие показатели отмечались в Харькове, который становился крупным индустриальным центром и притягивал трудовых мигрантов из других регионов. По миссионерским данным изменение соотношения полов у старообрядцев происходило несколько медленнее, чем у православных. Скорее всего, это можно объяснить тем, что в материалах миссионеров далеко не всегда учитывались лица, временно проживающие на территории губернии. Более точно соотношение полов у старообрядческого населения губернии отразили материалы переписи 1897 г., в соответствии с которыми доля женщин в среде старообрядцев была даже меньшей (97 на

100 мужчин), чем в среде православных (99 на 100 мужчин) (подсчитано по [Первая Всеобщая перепись…, 1904, с. 286–297]. Итак, во второй половине XIX в. староверы не менее активно, чем православные, участвовали в процессе трудовой миграции в Харьковскую губернию.

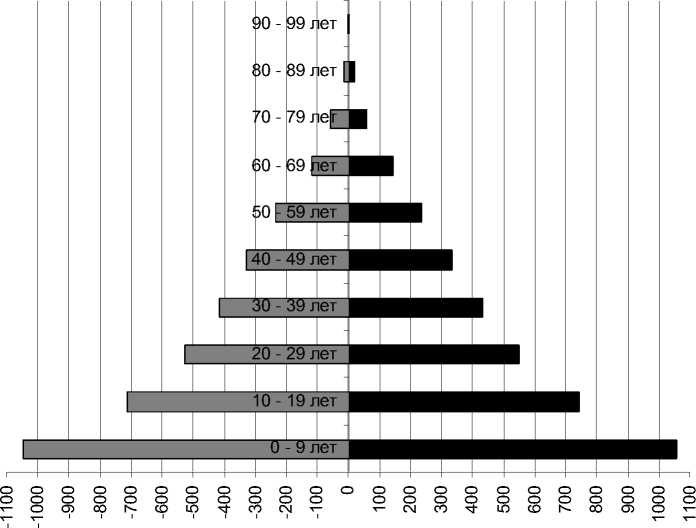

Для выявления возрастной структуры старообрядческого населения Харьковской губернии, а также соотношения его возраста и пола воспользуемся распространенным в исторической демографии методом построения половозрастных пирамид [ Анри, Блюм , 1997, с. 23–26]. Распределение религиозных диссидентов Харьковской губернии на возрастные когорты отражено в материалах переписи 1897 г. [Первая Всеобщая перепись…, 1904, с. 286–297]. При этом последователи «старой веры» составляли 89 % лиц, которые в материалах переписи были указанны как «старообрядцы и уклонившиеся от православия» [Распределение старообрядцев…, 1901, с. 6–7]. Таким образом, именно специфика половозрастного состава старообрядческого населения региона оказала решающее влияние на данные переписи о распределении религиозных диссидентов Харьковской губернии на возрастные когорты, вследствие чего материалы переписи 1897 г. можно использовать для получения количественных характеристик старообрядческого населения региона.

Построенная на основе данных переписи 1897 г. половозрастная пирамида позволяет сделать вывод о том, что для староверов Харьковской губернии в конце XIX в. был характерен типичный для традиционного общества высокий уровень рождаемости и смертности. Об этом свидетельствуют широкая основа пирамиды (которая отражает высокую долю детей) и узкий шпилеобразной верх (как отражение малой доли тех, кто доживает до преклонного возраста) (рис. 3). Следовательно, для старообрядцев Харьковской губернии был характерен прогрессирующий тип воспроизводства населения.

■ Мужчин, человек

□ Женщ ин, человек

Рис. 3. Распределение религиозных диссидентов Харьковской губернии по возрастным когортам (абсолютные показатели)

Сост. по данным: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т.46. Харьковская губерния. С.286–297.

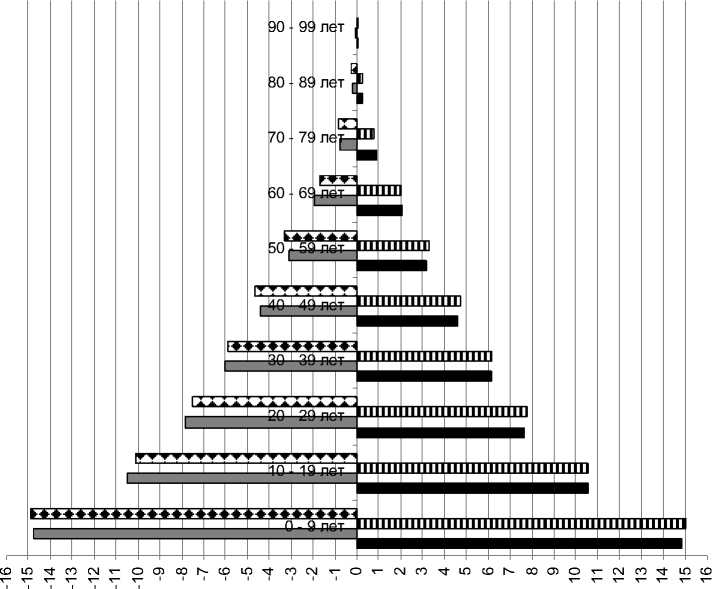

Для сравнения возрастных данных старообрядческого населения Харьковщины с аналогичными показателями населения региона в целом выразим численность возрастных когорт в процентной пропорции (рис. 4). Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что возрастная структура старообрядческого населения Харьковщины была типичной для региона и практически не отличалась от характерной для всего населения Харьковской губернии.

Доля в озраст ных когорт женщин-староверов во всём ст арообрядческом населении Харьков ской губернии, %

Доля в озраст ных когорт мужчин-староверов во всём ст арообрядческом населении Харьков ской губернии, %

Доля в озраст ных когорт женщин во всём населении, %

Доля в озраст ных когорт мужчин во всём населении, %

Рис. 4. Распределение религиозных диссидентов и всего населения Харьковской губернии по возрастным когортам (в процентном отношении)

Сост. по данным: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т.46: Харьковская губерния. – С.286–297.

Таким образом, доля женщин в среде старообрядцев Харьковской губернии была намного меньшей, чем в среде староверов Российской империи. В масштабах империи специфику соотношения полов в старообрядческом населении обусловливали особенности женской религиозности, традиционное разделение труда по принципу половой принадлежности и миграционные процессы. В условиях государственного давления на старообрядчество и массового сокрытия веры религиозными диссидентами эти факторы способствовали большему распространению открытого следования «старой вере» именно среди женщин. В Харьковской губернии масштабы сокрытия веры были меньшими, чем в целом в России, вследствие чего указанные факторы действовали не так активно. При этом соотношение полов в среде староверов региона в 1825–1917 гг. изменялось под влиянием нескольких факторов:

-

1) постепенного улучшения качества учёта тех староверов, которые не перешли в православие и открыто заявляли о своей религиозной принадлежности. В 1840-х – первой половине 1850-х гг. оно происходило за счёт более скрупулезной регистрации мужчин, а на рубеже 1850-х и 1860х гг. – благодаря лучшему учёту женщин;

-

2) изменения соотношения численности тайных и зарегистрированных старообрядцев (в среде тайных староверов доля мужчин была меньше);

-

3) миграционных процессов, которые обусловили уменьшение доли женщин в конце XIX – начале ХХ в.

Соотношение возрастных групп у старообрядцев Харьковской губернии практически не отличалось от аналогичного показателя, который характеризовал демографические процессы в православном населении региона. Для староверов Харьковской губернии был характерен прогрессирующий тип воспроизводства населения, типичный для традиционного общества.

Список литературы «Раскол бабами держится»: специфика половозрастной структуры старообрядческого населения Харьковской губернии (1825 - 1917 гг.)

- Анри Л., Блюм А. Методика анализа в исторической демографии. 2-е изд. М., 1997.

- Военно-статистическое обозрение Российской империи: в 17 т. Т. 12, ч. 1: Харьковская губерния. СПб., 1850

- Волошин Ю. В. Государевы описные малороссийские раскольничьи слободы (XVIII в.). М., 2005

- Еремеев П. В. Старообрядческое население слободы Покровской Купянского уезда Харьковской губернии: численность, конфессиональный, сословный и половозрастной состав (1825 -1855 гг.)//Липоване: история и культура русских старообрядцев. Одесса; Измаил, 2011. Вып. 8

- Еремеев П. В. Применение ретроспективного когортного анализа для изучения масштабов сокрытия веры старообрядцами в ХГХ в. (на примере Харьковской губернии)//Информ. бюл. Ассоциации «История и компьютер». № 38: Матер. ХШ конф. АИК. Сентябрь 2012 г. М., 2012

- Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1963. Т. 1

- Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 46: Харьковская губерния. СПб., 1904

- Потоцкий В. П. Очерк истории старообрядчества Харьковской губернии//Липоване. 2008. Вып. 5

- Пригарин А. А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII -первой половине XIX вв. Одесса; Измаил; Москва, 2010

- Распределение старообрядцев и сектантов по толкам и сектам: Составлено Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел по данным первой всеобщей переписи 1897 г., записанным на основании личных показаний опрошенных лиц. СПб., 1901

- Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии в конце XVIII -середине XIX в.: численность. расселение, состав. Петрозаводск, 2002

- Смирнов П. С. Значение женщины в истории русского старообрядческого раскола. СПб., 1902

- Статистические таблицы Российской империи, издаваемые по распоряжению МВД Центральным статистическим комггетом. Вып. 2. Наличное население империи за 1858 г./ред. А. Б. фон Бушен.СПб., 1863

- Шудрик И. А. Социально-психологическая детерминация религиозности//Психиатрия и религия на стыке тысячелетий: Сб. науч. работ Харьковской обл. клин. психиатр. больницы № 3 (Сабуровой дачи) и Харьковской мед. академии последипломного образования. Харьков, 2006. Т. 4

- Варадинов Н. В. История Министерства внутренних дел: в 8 кн. Кн. 8: История распоряжений о расколе. СПб., 1863.