Раскопки 2019 г. на селище римского времени и эпохи великого переселения народов Ясковичи-1 в Припятском полесье

Автор: Белевец В.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований 2019 г. на селище Ясковичи-1, открытом в 2017 г. на северной окраине Припятского Полесья. Памятник содержит выразительный горизонт позднеримского периода (рубежа II/III - середины IV в.), сопоставимый с древностями киевской культуры. На примере отдельных фрагментов посуды и вещей прослеживаются связи его жителей с носителями вельбарской культуры. Следующий горизонт памятника - пражской культуры -представлен отдельными находками и немногочисленными фрагментами керамики. Последние соотносятся преимущественно с ранними этапами развития пражского керамического комплекса в Припятском Полесье, не исключая фазы «0» - финала позднеримского времени и начала эпохи Великого переселения народов.

Железный век, римский период, беларусь, полесье, киевская культура, формирование пражской культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/143176021

IDR: 143176021 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Раскопки 2019 г. на селище римского времени и эпохи великого переселения народов Ясковичи-1 в Припятском полесье

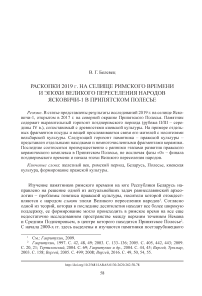

горизонта (раннеримского времени) – около 10/40 – 200 гг. ( Белявец , 2016б; Бяліцкая , 2016) (рис. 1: а, б ). Но практически неизученными остаются древности позднеримского периода – рубежа ІІ/ІІІ – первой половины IV в., непосредственно предшествовавшего сложению здесь памятников наиболее ранней фазы «0», пражской культуры (рис. 1: е ). Благодаря работам В. С. Вергей и А. Н. Белицкой материалы этого горизонта, сопоставимые с древностями киевской культуры и синхронные вельбарским, уже выделены на ряде памятников Центрального Полесья (рис. 1: в, г ) ( Вергей , 2008. С. 243, 244; 2011; Бяліцкая , 2016; Бяліцкая и др. , 2019). Однако одной из проблем полевых исследований по этой теме является то, что земли в поречье Припяти сильно заболочены, поэтому памятники здесь зачастую использовались продолжительный период, а как следствие – многослойны, имеют сложную стратиграфию, а их культурный слой перемешан. Поэтому выделить на них материалы узкого хронологического отрезка, а для интересующего нас «предпражского» горизонта это всего порядка 150 лет, в ряде случаев оказывается сложно. Существенно ускорить процесс может поиск и изучение наиболее «чистых» памятников, которые послужат эталонными для позднеримского периода.

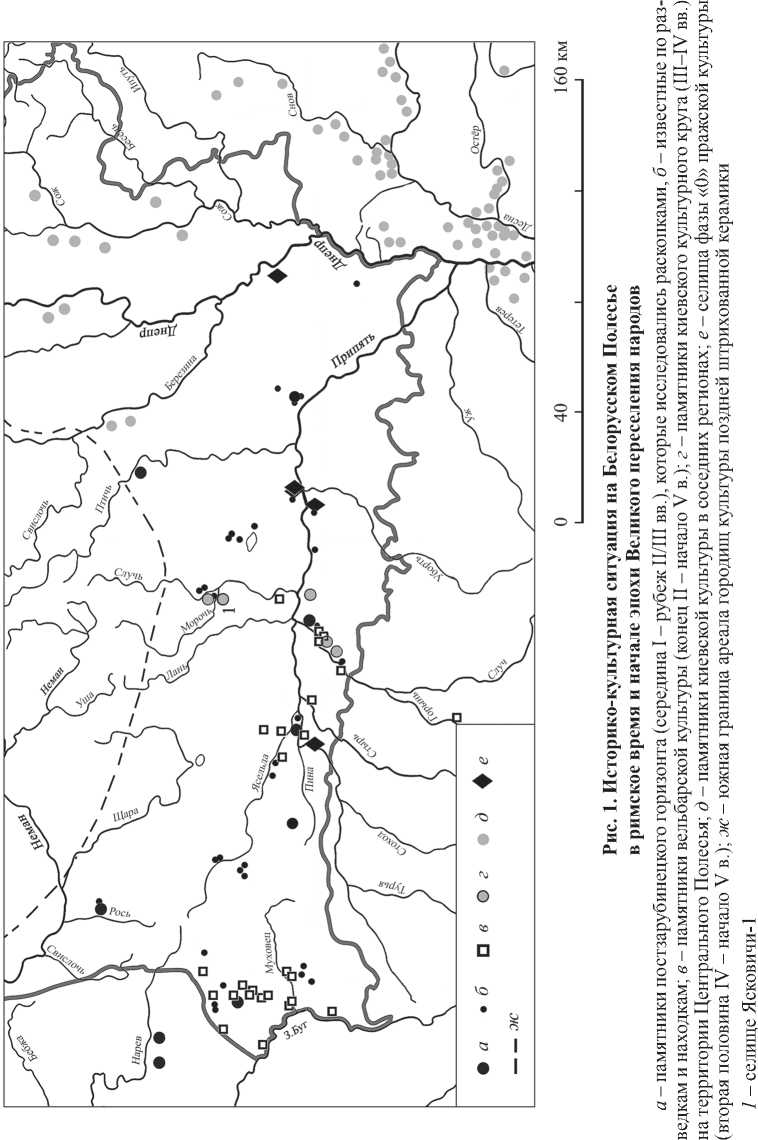

Несомненно, одним из них может стать селище у д. Ясковичи (бел. Яскавічы; Салігорскі раен, Мінская вобласць), открытое А. Н. Белицкой в 2017 г. на северной окраине Припятского Полесья (рис. 1: 1 ) ( Бялщкая , 2019). В 2018-2019 гг. раскопки здесь продолжила экспедиция исторического факультета Белорусского государственного университета3. Селище Ясковичи-1 расположено примерно в 200 м к востоку от деревни, на правом берегу р. Морочь – притока Случи (левый приток Припяти), в урочище Хутор Дедков (бел. Хутар Дзядкоў) у изгиба реки, на террасе, которая здесь плавно понижается к востоку – с 3–4 до 1–1,5 м над уровнем поймы. Площадь памятника составляет порядка 2,5 га: примерно на 250 м вдоль берега Морочи полосой 80–100 м в ширину. В 2017 и 2018 гг. на нем была изучена площадь 384 кв. м ( Белявец , 2019). Ясковичи-1 – многослойный памятник, который использовался как минимум с эпохи неолита и бронзы. Но подавляющая масса, порядка 80 % материалов, относится к позднеримскому времени. К этому горизонту принадлежат два жилища (№ 1, 2), хозяйственная постройка (№ 3) (рис. 2: 1–3 ), колодец и большинство других объектов, изученных в 2017–2018 гг. Керамический материал, наиболее яркие украшения и детали костюма позволяют отнести памятник к кругу киевской культуры ( Бе-лявец , 2019. С. 136–138; Бяліцкая , 2019. С. 572). Незначительный по объему, но выразительный компонент здесь образуют синхронные вещи и фрагменты посуды, которые должны рассматриваться как импорты из вельбарской культуры ( Белявец , 2019. С. 135–138), а также позднейшие материалы культуры пражской, к которой относятся отдельные фрагменты керамики и вещи ( Белевец , 2020). Следы черной металлургии и обработки цветных металлов свидетельствуют, что в позднеримское время поселение являлось локальным производственным и культурным центром. По результатам работ 2017–2018 гг. начало его

Рис. 2. План раскопов 2017–2019 гг. на селище Ясковичи-1. Рис. В. Г. Белевец

1 – жилище 1; 2 – жилище 2; 3 – хозяйственная постройка а – объекты; б – индивидуальные находки из металлов, стекла и кости; в – пряслица; г – фрагменты тиглей использования в римское время устанавливается уверенно – с конца II – первых десятилетий III в., но остается неясным, продолжают ли непосредственно этот горизонт материалы пражской культуры (Белявец, 2019. С. 134, 135).

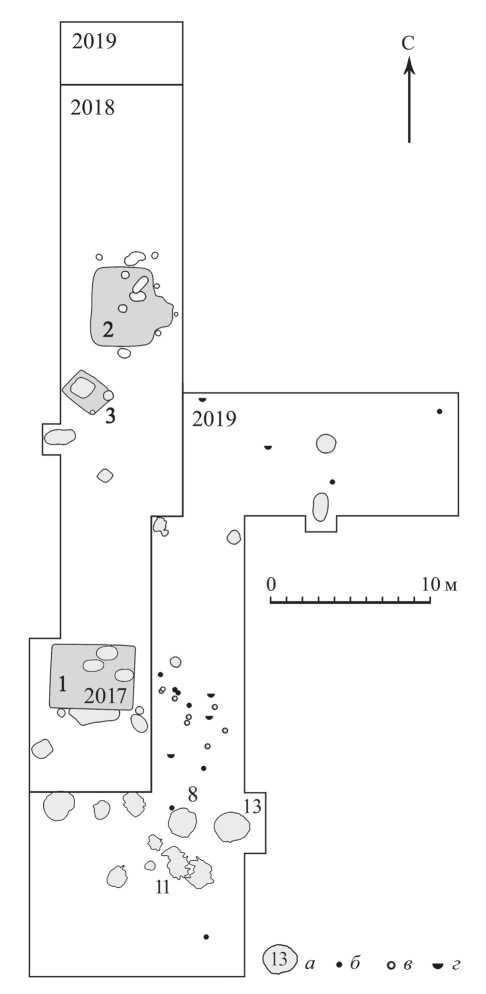

Материалы разведки

На протяжении трех сезонов на селище ведется разведка с помощью металлодетектора. В 2019 г. таких находок было немного, и они выступали в основном на месте отвалов прошлогоднего раскопа. Римский период в коллекции представлен 4 вещами. Это фрагмент треугольной фибулы из сплава меди, украшенной вставками красной эмали (рис. 3: 1 ); фрагмент спинки арбалетоподобной фибулы из сплава меди, группы VI О. Альмгрена ( Almgren , 1923), близкой к типам А.162 и 172 (рис. 3: 8 ); пронизка из сплава меди цилиндрической формы, скрученная из тонкой пластины (рис. 3: 2 ); фрагмент спиральной пронизки или пружины от фибулы круга эмалей (рис. 3: 3 ).

Стратиграфия памятника

Задачей раскопок 2019 г. было дальнейшее изучение стратиграфии, особенностей культурного слоя, а также выявление закономерностей планировки памятника в римское время. Новый раскоп был привязан к прошлогоднему, расширяя зону исследования на восток и юг, в меньшей степени – на север (рис. 2/2019). Суммарная его площадь составила 456 кв. м. Стратиграфия в пределах раскопа существенно различалась. Везде под слоем дерна залегал серый пахотный слой – однородный серый песок. В северной части раскопа его толщина составляла около 0,25 м. Культурный слой сильно поврежден распашкой, сохранился не везде, и желтый материковый песок с выходами ожелезненно-го суглинка местами проявлялся непосредственно под пахотой. В центральной и южной половине раскопа стратиграфия была более сложной. Ближе к южной стенке слой однородного серого песка, образованного как распашкой, так и переотложением грунта, достигал 0,40 м. Ниже его, на глубине c 0,25 до 0,80 м, тянулся не затронутый пахотой культурный слой – плотный коричнево-серый грунт. В центре раскопа, 0,40–0,55 м от поверхности, залегал пропласток толщиной в несколько сантиметров, насыщенный пеплом и угольками, с обломками сгоревших веток и деревьев.

Характеристика находок из культурного слоя

В культурном слое собрано 36 индивидуальных находок железного века из металлов, стекла, кости и глины. Их планиграфия дает характерную картину: вещи концентрировались в центральной части раскопа, во 2-м и 3-м пластах, – на восток от изученного в 2017–2018 гг. жилища 1, и лишь изредка встречались в других его частях (см. рис. 2). К украшениям и деталям костюма можно отнести

Рис. 3. Индивидуальные находки из культурного слоя селища Ясковичи-1.

Рис. В. Г. Белевец

-

1, 8, 9 – фрагменты фибул; 2 – пронизь; 3 – фрагмент спиральной пронизи; 4 – фрагмент браслета; 5 – фрагмент держателя; 6 – держатель; 7 – бусина; 10 – фрагмент пинцета; 11 – серп; 12 – фрагмент ножа; 13 – фрагмент рукояти; 14–25 – пряслица

-

1 – сплав меди и эмаль; 2–6, 8, 10 – сплав меди; 9, 11, 12 – железо; 13 – кость; 14–25 – глина

5 находок: фрагмент миниатюрной железной арбалетоподобной фибулы VI группы О. Альмгрена, вероятно, типа 162 (рис. 3: 9 ); фрагмент, около ¼, браслет из сплава меди (рис. 3: 4 ); держатель для подвесок из сплава меди (рис. 3: 6 ); фрагмент изделия из медного сплава, вероятно, аналогичного держателя (рис. 3: 5 ) – ушко с фрагментом корпуса; бусина, близкая к типу 12, по М. Темпельман-Мон-чиньской (рис. 3: 7 ), средних размеров, основа из глухого черного стекла покрыта слоем непрозрачного стекла красного цвета.

К туалетным принадлежностям или инструментам ювелира можно отнести обломок, около половины, пинцета из сплава меди (рис. 3: 10 ). Изготовлен из сегментовидного в сечении прута, конец которого расклепан и расширяется в виде лопаточки. Найдены 2 фрагментированных железных орудия: сильно коррозированный серп с обломанным острием (рис. 3: 11 ), форма которого соответствует серпам типа IД, по Р. С. Минасяну ( Минасян , 1978), и лезвие железного ножа с деформированным острием (рис. 3: 12 ). Судя по контексту залегания, с горизонтом римского времени также связан фрагмент рукояти (ножа?) из кости (рис. 3: 13 ) с граненой, залощенной наружной поверхностью и круглым каналом внутри.

Индивидуальные находки из керамики делятся на 2 категории: пряслица и фрагменты тиглей или льячек. Последних найдено 10. Это обломки небольших глиняных сосудов со следами интенсивного вторичного обжига, в результате которого на их внешних поверхностях образовалась характерная стекловидная разноцветная корка. Самой многочисленной категорией индивидуальных находок являются пряслица – 13 фрагментов и 1 целое. Одно из них изготовлено из обточенного обломка глиняного сосуда (рис. 3: 15 ). Наиболее распространенной формой являются вылепленные из глины низкие бикониче-ские, с широким отверстием пряслица (рис. 3: 16–24 ). Некоторые имеют вогнутые бока (рис. 3: 22–24 ), что может сочетаться с вогнутыми же плоскостями вокруг отверстий (рис. 3: 23, 24 ). Их поверхности тщательно выровнены, а у некоторых подлощены. Среди этих пряслиц 1 представлено миниатюрной формой (рис. 3: 16 ). Стандартные же размеры: диаметр от 2,7 до 3,3 см, высота 1,0–1,4 см, диаметр отверстия 1,1–1,5 см. Таким образом, ширина отверстий приблизительно равна высоте пряслиц и примерно втрое меньше их диаметра. Этим пропорциям соответствует также фрагмент пряслица низкой боченковидной формы (рис. 3: 14 ). Такие пряслица характерны для памятников позднезарубинецкого типа и киевской культуры и соответствуют типам 3, 5–8, по А. М. Обломскому ( Обломский , 1991. С. 55–57. Рис. 16). Они типичны для верхнеднепровского варианта киевской культуры ( Ильютик, Поболь , 2005; Ильютик , 2016. С. 208–210. Рис. 11) и представлены также на полесских памятниках римского времени ( Белявец , 2016б. С. 355. Мал. 5/Б: 16 ; 5/В: 8–12 ; 9/А: 10 ; Бяліцкая , 2016. Мал. 9: 1 ; 19: 7–10 ). Отдельно следует рассматривать фрагмент массивного лощеного кремово-желтого биконического пряслица с вогнутыми плоскостями (рис. 3: 25 ). Несмотря на общее сходство формы с пряслицами киевской культуры, оно имеет узкое отверстие (0,7 см) и иные пропорции: диаметр приблизительно равен высоте (3,1 × 2,8 см соответственно). Эта форма типична для вельбарской и черняховской культур ( Магомедов , 2015. С. 18. Схема 3: 111а ; Белявец , 2016а. Мал. 4: 2, 4, 5 ).

Керамический материал

Распределение фрагментов лепной посуды по раскопу было очень неравномерным: в большинстве квадратов их количество составляло от 1–2 до 10–12 на пласт и резко возрастало в центральной части раскопа, к востоку от жилища 1, где достигало 250 на квадрат. Тут же концентрировались кости животных и кусочки глиняной обмазки.

В раскопе найден 3141 фрагмент лепной посуды. Она довольно разнообразна по способам обработки поверхности, которые установлены для 1742 фрагментов. Их распределение, с разбивкой по пластам, можно представить в виде следующей таблицы (табл. 1).

Таблица 1

|

ПЛАСТ |

гладкие |

штриховка |

лощеные |

храповатые |

расчесы |

ВСЕГО |

|

1 |

515 |

35 |

11 (5 ч) |

1 |

2 |

564 |

|

2 |

891 |

77 |

49 (26 ч) |

9 |

4 |

1030 |

|

3 |

139 |

6 |

3 (2 ч) |

– |

– |

148 |

|

ВСЕГО |

1545 88,6 % |

118 6,8 % |

63 (33 ч) 3,6 % |

10 0,6 % |

6 0,4 % |

1742 100 % |

В материалах селища содержатся находки эпохи неолита-бронзы и раннего железного века, но, поскольку доля определимых фрагментов посуды этих горизонтов минимальна (всего около 20 фрагментов), они не могут существенно исказить выборку посуды римского времени и эпохи Великого переселения народов.

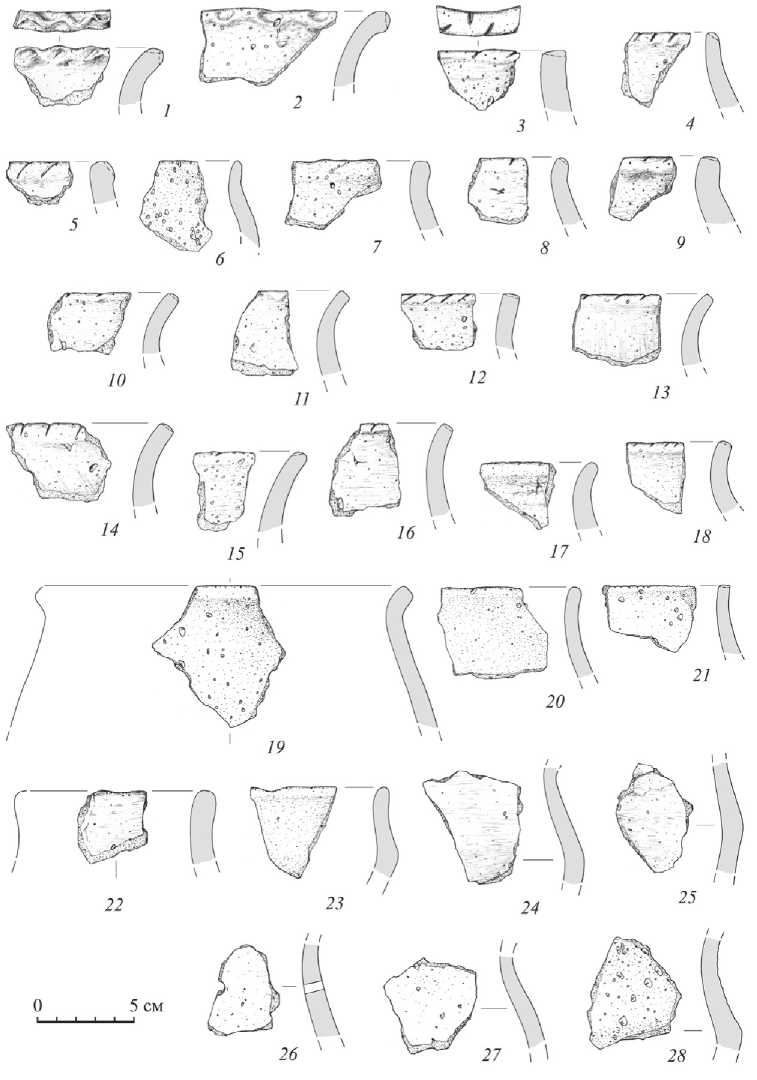

В функциональном делении выделяются две основные категории посуды: кухонная и столовая. Абсолютная масса фрагментов кухонной посуды, порядка 89 %, – обломки гладкостенных сосудов. Преимущественно это горшки средних размеров. В качестве примеси в их тесте использована гранитная жерства белого и красного, реже серого, цвета, возможно, также измельченная железная руда и песок. Размер зерен от 2–3 до 10–13 мм. Толщина стенок в среднем 7–9, максимальная – 20–23 мм. На большинстве донец видны следы песчаной подсыпки. Судя по сломам и расслоениям стенок, в основном использовалось моделирование глиняными лентами, реже наблюдаются следы использования лоскутного налепа. Цвет керамики варьируется от желтоватого до темно-коричневого. Редко, в основном внутри, – от темно-серого до черного. Иногда на внешней поверхности видны следы сглаживания с помощью инструмента с неровной рабочей кромкой – гончарного ножа или щепы (рис. 4: 13, 14 ), а также разводы пальцами (рис. 6: 4, 5 ). На ряде фрагментов, чаще у дна, заметны характерные наплывы – следы ангобирования наружных поверхностей слоем жидкой глины (рис. 5: 28, 29, 31 ).

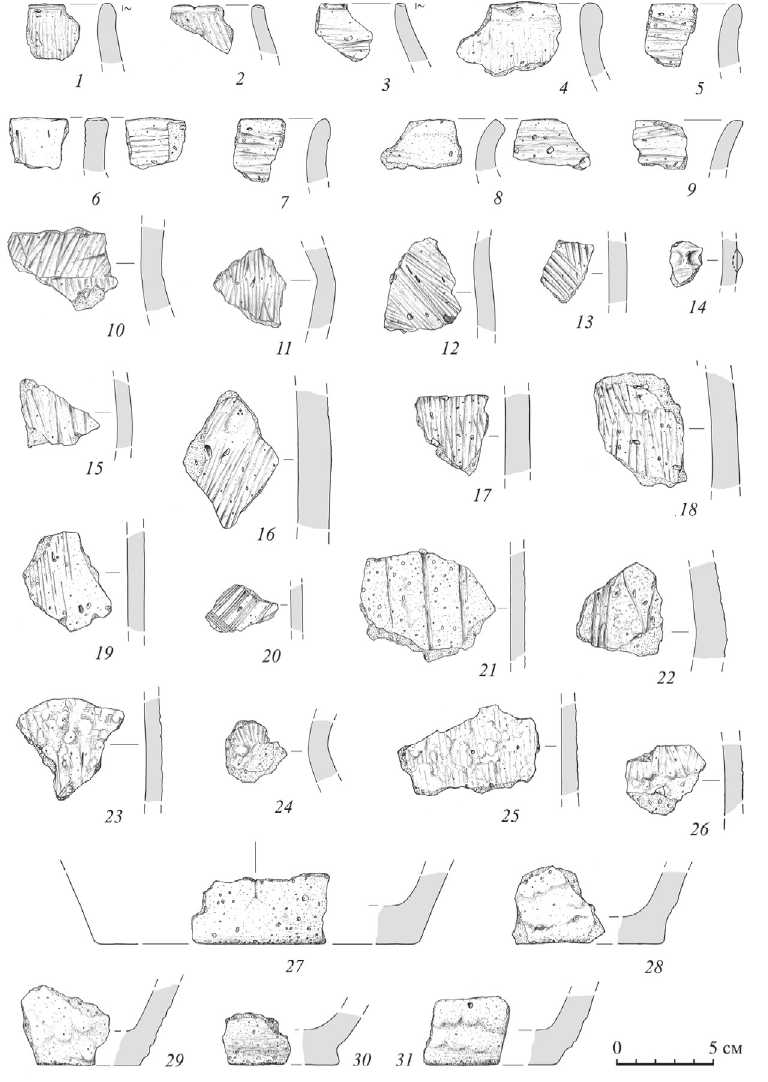

Следующим по распространенности способом обработки поверхности является штриховка – порядка 7 %. Как правило, она наносилась на внешнюю,

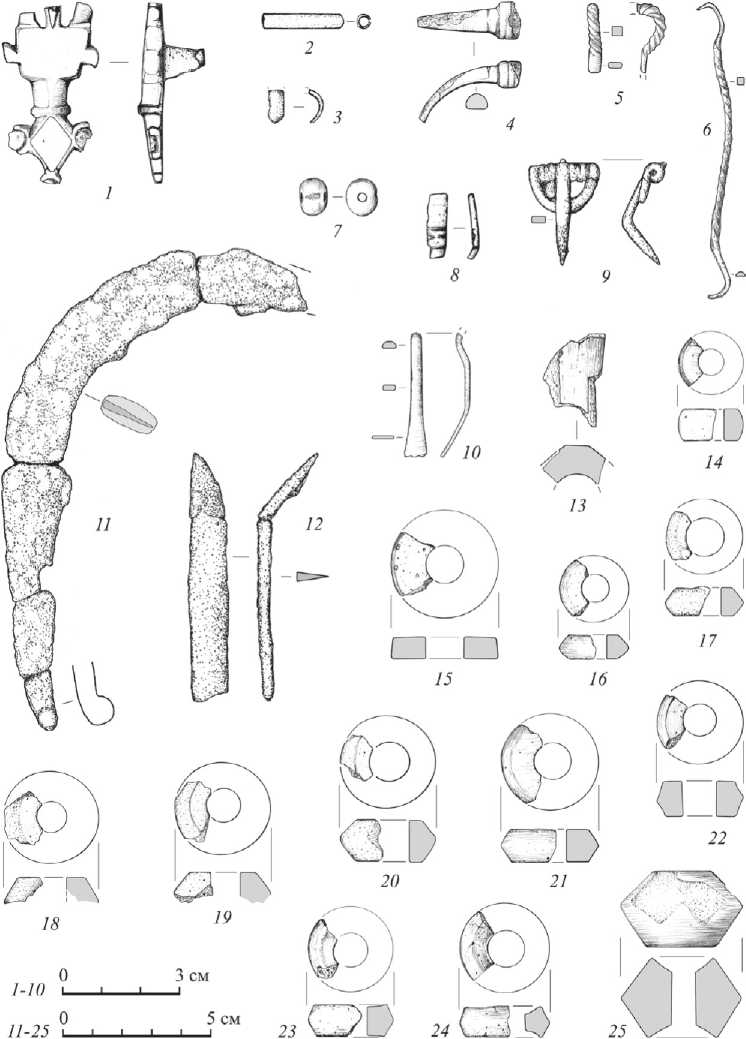

Рис. 4. Фрагменты лепной посуды из культурного слоя селища Ясковичи-1.

Рис. В. Г. Белевец

Рис. 5. Фрагменты лепной посуды из культурного слоя селища Ясковичи-1. Рис. В. Г. Белевец

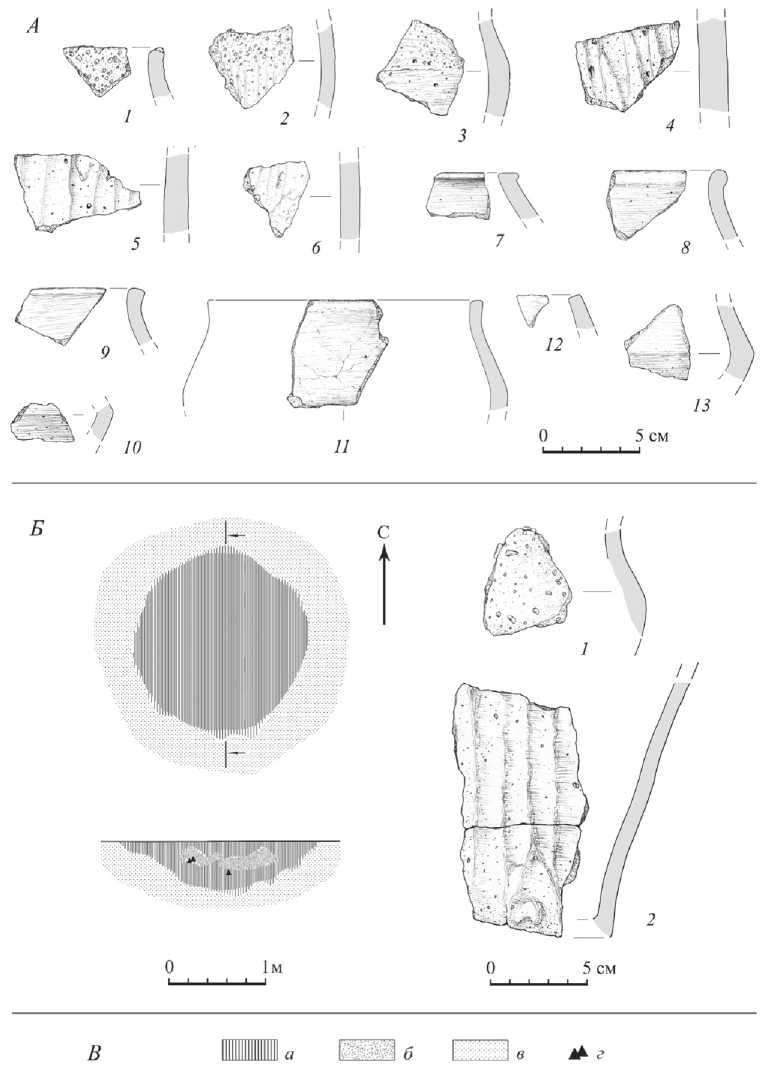

Рис. 6. Материалы селища Ясковичи-1. Рис. В. Г. Белевец

А – фрагменты лепной посуды из культурного слоя; Б – объект 8: план, профиль и фрагменты лепной посуды а – коричневый гумусированный песок, б – желтый песок; в – светло-желтый материковый песок; г – фрагменты керамики реже – также на внутреннюю, поверхность (рис. 5: 6, 8). Преобладает широкая вертикальная или наклонная, плотно покрывающая поверхность (рис. 5: 1, 11–13, 15–18), или подобная штриховка с узкими бороздами (рис. 5: 1, 4). Реже, в основном на шейках, встречается горизонтальная штриховка (рис. 5: 3, 5, 7–9). Направление борозд может различаться на разных частях сосуда (рис. 5: 10). Отмечены фрагменты, на которых штриховка редуцирована до редких, глубоких борозд (рис. 5: 21, 22), а также те, на которых она позже была заглажена (рис. 5: 6, 9), скрыта под слоем храповатости (рис. 5: 23–25; 6: 2), либо наоборот – нанесена поверх ангоба (рис. 5: 26). Последние примеры подчеркивают, что храпова-тость как особый способ обработки поверхности не был укоренен в гончарной традиции жителей селища. Найдено только около 10 таких фрагментов сосудов. Использовались различные методы «ошершавливания»: в некоторых случаях мелкая дресва и песок втирались в еще пластичную поверхность (рис. 6/А: 1–3), но также «классическая», в центральноевропейском смысле, храповатость – жидкий или пластичный ангоб, который, как и предыдущий, порой сочетается со штиховкой (рис. 5: 23–26). Наименее распространенным способом обработки или декорирования поверхности являются расчесы – отмечены всего на 6 фрагментах. Наносились только снаружи, штампом, возможно, фрагментами гребешков из рога или дерева (рис. 5: 19, 20).

Из собранных в 2019 г. фрагментов посуды не удалось реконструировать ни одной полной формы. Профилировка верхних частей свидетельствует о неха-рактерности открытых форм. Небольшую, но выразительную группу образуют обломки слабопрофилированных горшков с невыделенными или едва обозначенными шейками (рис. 4: 3–6 ; 5: 1–3 ). Редки и фрагменты с резко выраженной, акцентированной верхней частью: с короткими прямыми шейками (рис. 4: 7, 9 ; 5: 6 ) или утолщенным венчиком (рис. 4: 5 ; 5: 4 ). У одного из обломков морфология подчеркнута разнонаправленной штриховкой и горизонтальной бороздкой в основании шейки (рис. 5: 10 ). Редки и отогнутые наружу, но плавно очерченные шейки, которые сочетаются с архаичной для римского времени орнаментацией венчиков – шахматными защипами и ямками (рис. 4: 1, 2 ). Абсолютно же преобладают обломки горшков с более или менее выраженными s-образными, наклоненными внутрь шейками (рис. 4: 10–22 ; 5: 5, 7–9 ). Горшки имели в основном закругленные плечики, реже встречаются обломки ребристых сосудов (рис. 4: 25, 28 ). Различий в профилировке гладкостенной и штрихованной посуды не отмечено. Стандартный способ ее украшения – косые одинарные, иногда двойные или разнонаправленные насечки по срезу и внешнему краю венчиков. Таким образом орнаментировано порядка ⅔ горшков. Тулова обычно не украшались. Лишь на одном из фрагментов штриховка сочетается с орнаментом в виде парных защипов (рис. 5: 14 ).

Столовая посуда представлена фрагментами миниатюрных сосудов, мисок и/или маленьких горшков. Среди груболепной посуды к этой категории можно отнести обломок толстостенного сосуда малого диаметра и ребристой миски (рис. 4: 22, 23). Но, как правило, столовая посуда лощилась. Доля таких обломков составила порядка 4 %. По способу обжига и, соответственно, цвету они делятся на две примерно равные части: разных оттенков коричневого и чернолощеные. Это сосуды среднего размера и небольшие – миски или маленькие горшки, в том числе ребристые (рис. 6/А: 7, 9, 10, 13). Маленький фрагмент шейки может быть соотнесен с горшками вельбарской культуры типа IА, по Р. Волонгевичу (рис. 6/А: 12). По профилировке близок к вельбарским и обломок светло-коричневого цвета, похожий на миски типа VIB, по Волонгевичу (рис. 6/А: 11). Но характерные трещины и сколы указывают на то, что лощение происходило по ангобу, а это нетипично для посуды вельбарской культуры.

Основная масса кухонной и столовой посуды схожа по характеристикам: профилированию, тесту и технике лепки. Независимо от способа обработки поверхности, ее следует отнести к одной традиции и связать с киевской культурой. Упомянутая выше лощеная миска (рис. 6/А: 11 ), возможно, указывает на имитацию местным населением части форм и общей эстетики посуды соседнего населения вельбарской культуры, с соблюдением, однако, собственной технологии ее изготовления. Керамический комплекс селища характеризируют горшки закрытых форм с плавным эсоподобным изгибом шеек и округлыми плечиками. Эти формы соотносятся с горшками типов І1А и І3А, по А. М. Обломскому и Р. В. Тер-пиловскому ( Обломский, Терпиловский , 1991. Табл. 9). В схемах, разработанных для фрагментированного материала, наиболее близкие соответствия можно найти в типе SC1, выделенном А. В. Ильютик для селища в Абидне, а также среди форм, включенных Н. В. Лопатиным и А. Г. Фурасьевым в типы 1, 7, 8, которые характерны для памятников абидненской традиции Вернего Поднепровья и Подвинья ( Ильютик, Поболь , 2007. Рис. 9; Ильютик , 2016. С. 203. Рис. 7: 6–21 ; Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 33, 36. Рис. 11, 18, 19). Несмотря на общее сходство керамического комплекса с памятниками вернеднепровского варианта киевской культуры, селище в Ясковичах демонстрирует также ряд специфичных черт, которые позволяют говорить о его преемственности с традициями местных, полесских памятников постзарубинецкого горизонта ( Белявец , 2019. С. 137, 138).

Остеологические материалы

В раскопе собрано 5 фрагментов обожженных костей животных и 9 – без следов термического воздействия. Во 2-м и 3-м слоях они концентрировались в рамках скопления находок и массовых материалов к востоку и юго-востоку от жилища 1. Это отдельные фрагменты трубчатых костей, но прежде всего – зубы копытных. Из них 1 определен как зуб молодой свиньи, а остальные – домашнего быка, из которых 1, судя по массивности корней, принадлежал волу4.

Объекты

На площади раскопа 2019 г. изучено 15 ям. Все 11 объектов, в которых был обнаружен керамический материал, следует отнести к римскому времени. 10 из них образуют скопление к югу и юго-востоку от жилища 1, причем часть размещена

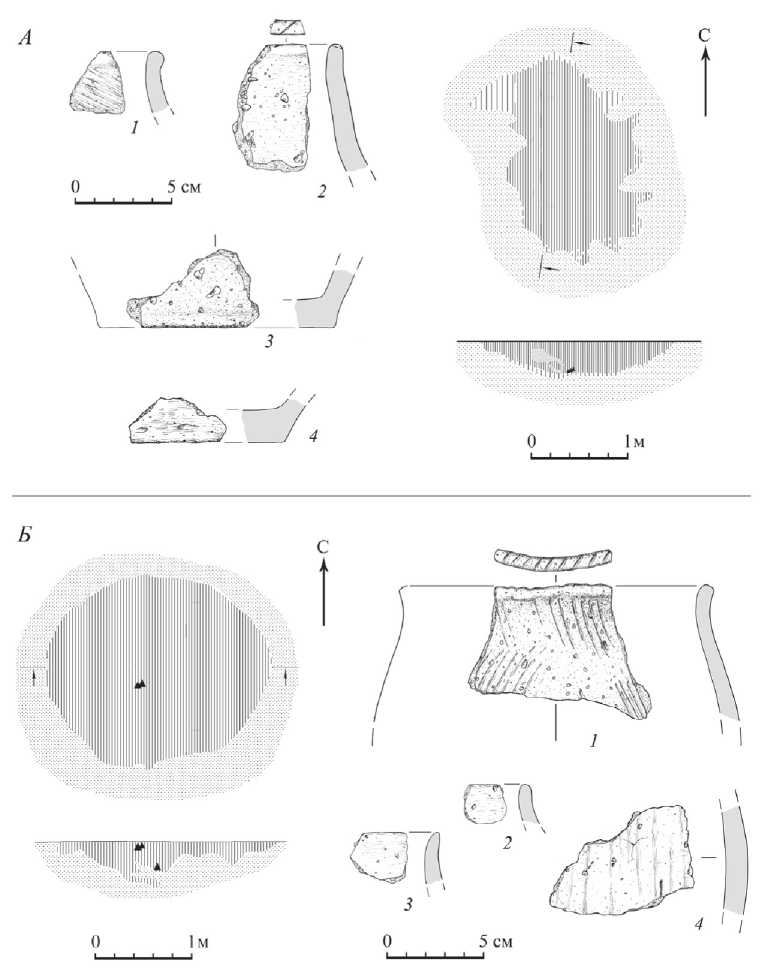

Рис. 7. Материалы селища Ясковичи-1. Рис. В. Г. Белевец

А – объект 11: план, профиль и фрагменты лепной посуды; Б – объект 13: план, профиль и фрагменты лепной посуды в ряд по линии запад – восток (рис. 2): как правило, крупные, до 2,3 м в поперечнике, округлые в плане и линзовидные в сечении, заполненные гумусированным буроватым грунтом, часто с прослойками светлого песка (рис. 6/Б; 7). Количество обломков посуды в хозяйственных ямах не превышало 30, и они аналогичны по глиняному тесту, профилировке, способам обработки поверхности и орнаментации рассмотренной выше посуде киевского культурного круга (рис. 6/Б: 1–4; 7/А: 1–4; 7/Б: 1–4).

Материалы пражской культуры

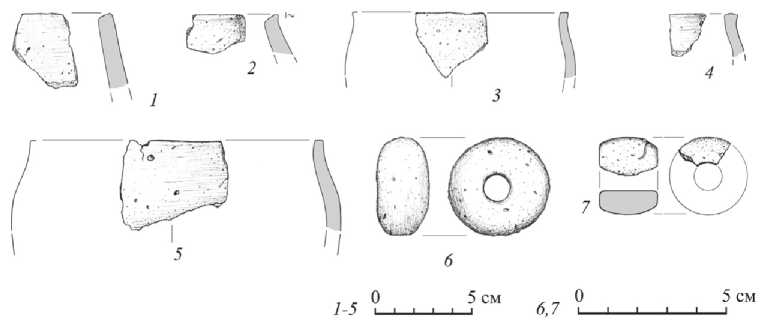

К следующему историко-культурному горизонту принадлежат фрагменты посуды пражской культуры (рис. 8: 1–5 ). Уверенно к ним можно отнести порядка 15–20 обломков горшков, но реально их объем может быть несколько большим, поскольку фрагменты посуды пражской культуры не всегда можно выделить из керамического комплекса римского времени, где присутствуют сходные формы (напр.: рис. 4: 6, 7, 19, 21 ). Посуда пражской культуры преимущественно разных оттенков серого, часто черная изнутри, отличается качественно заглаженной поверхностью. Глина включает жерству среднего размера (2–3 мм), отмечены зерна злаковых. Это фрагменты горшков с характерными короткими вертикальными или слегка наклонными шейками (рис. 8: 3–5 ), реже – закрытых форм без выделенных шеек (рис. 8: 1, 2 ). Венчики подрезаны изнутри (рис. 8: 1, 2 ) и сверху (рис. 8: 3, 5 ), некоторые с характерными «карнизиками» (рис. 8: 2, 3 ). По характеристикам глины и обжигу им соответствуют два пряслица – серого цвета, бочковидной формы с узкими отверстиями (рис. 8: 6, 7 ), также типичные для полесских памятников этой культуры ( Вяргей , 2016. С. 37–40. Мал. 5).

Рис. 8. Фрагменты лепной посуды пражской культуры ( 1–5 ) и глиняные пряслица ( 6, 7 ) из культурного слоя селища Ясковичи-1. Рис. В. Г. Белевец

Датировка материалов

Нижняя граница материалов римского времени устанавливается по вещам круга восточноевропейско-прибалтийских эмалей. Стилистически наиболее ранней из них является обломок браслета (рис. 3: 4 ), который близок к типу 1б, по О. А. Хомяковой, а скорее, судя по небольшим размерам и слабой профилировке, относится к числу его прототипных форм и принадлежит к ранней стадии развития вещей круга выемчатых эмалей – второй половины II – начала III в. (см.: Хомякова , 2018. С. 87, 91, 92). Треугольная фибула типа ІІІ, по Г. Ф. Корзухиной (рис. 3: 1 ), представляет следующий этап его эволюции – рубежа II/III – середины или второй половины III в. ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 117, 123. Рис. 137: 9). Детали убора горизонта эмалей дополняет пронизь (рис. 3: 2 ), которая служила частью шейных украшений и головных уборов ( Обломский , 2010. С. 28. Рис. 18: 3, 4 ; 20: 6–8 ; 22: 9 ; 24: 1, 2 ; 26: 7 ; Ильютик , 2016. С. 217–219. Рис. 18: 5, 7, 8 ), а также звенья-держатели (рис. 3: 5, 6 ), использовавшиеся для крепления подвесок ( Корзухина , 1978. Табл. 21: 2–4 ; 22: 1 ; Воронятов, Хомякова , 2018. Рис. 67: 3, 4 ; 68: 3 ; 94: А ). Цветовой гамме вещей горизонта выемчатых эмалей соответствует и бусина типа ТМ-12 (рис. 3: 7 ). Такие бусы бытуют в Бар-барикуме на протяжении всего римского периода и эпохи Великого переселения народов, но особенно характерны для позднеримского времени ( Tempelmann-Mączyńskа , 1985. S. 28).

Другой, центральноевропейский по происхождению, стиль украшений представлен обломками двух арбалетоподобных фибул, близких к типу А.162. Более ранней из них является миниатюрная железная застежка с коленчато изогнутой спинкой (рис. 3: 9 ). В вельбарской и балтийском круге культур такие фибулы относят к фазе С2, не исключая С3 позднеримского времени, а в культуре черняховской она может соотноситься с типом Б1, по Е. Л. Гороховскому, и датироваться II, «Бережанской» фазой – около 270–330 гг. ( Godłowski , 1974. S. 39. Tab. II: 1, 2 ; Гороховский , 1988. С. 35, 43; Kokowski , 1995. S. 14, 43, Ryc. 2: j, k ; Szymański , 2009. S. 465–470; Cieśliński , 2010. S. 62. Abb. 34). Железные фибулы этой формы известны в древностях киевской культуры, в том числе ее верхнеднепровском варианте ( Терпиловский , 2004. С. 42, 43. Рис. 61: 9, 15 ; Илью-тик , 2016. С. 223, 224. Рис. 22: 3 ). Фрагмент типологически более поздней, бронзовой, фибулы с пластинчатой спинкой (рис. 3: 8 ) соотносится с типом Б2 по Е. Л. Гороховскому, который характерен для III, «Косановской» стадии черняховской культуры и может быть датирована в рамках 330–380 гг. ( Гороховский , 1988. С. 35, 44).

В раскопе 2019 г. не получено датирующих материалов, которые могли бы уверенно связываться с горизонтом Великого переселения народов. Представленные выше обломки горшков пражской культуры (рис. 8: 1–5 ) сопоставимы с типами А и Ба,б, по В. С. Вергей, или Ia, в, IIАб, з, IIБб по И. О. Гавриту-хину, которые характерны преимущественно для ранних памятников пражской культуры Припятского Полесья, в том числе фазы «0» – датируемых серединой IV – началом V в. ( Гавритухин , 1997. С. 39–52; 2003. С. 124, 130, 131. Рис. 1. Табл. 1; 2005. С. 439. Рис. 27: С ; Вяргей, Трымар , 2003. С. 154–157; Вяргей , 2016. С. 26–33. Мал. 3, 4).

Заключение

Результаты раскопок 2019 г. подтверждают, что селище в Ясковичах содержит выразительный горизонт позднеримского – искомого «предпражского» – периода, сопоставимый с древностями киевской культуры. Он образует основной объем, порядка 80 %, материалов памятника. На примере отдельных фрагментов посуды и вещей прослеживаются связи жителей этого селища с носителями вельбарской культуры, заселявшими более южные и юго-западные регионы Полесья. Памятник характеризуется довольно свободной планировкой, культурный слой незначителен, а находки сосредоточены внутри построек и в границах хозяйственных зон на их периферии. Датирующие материалы, полученные в 2019 г., в целом соответствуют хронологии, установленной для «киевского» селища в Ясковичах по результатам двух предыдущих сезонов ( Белявец , 2019. С. 134–136; Бяліцкая , 2019. С. 572), но более определенно очерчивают его верхнюю границу – вплоть до конца позднеримского периода. До настоящего времени тут не открыто объектов следующего горизонта – пражской культуры, который представлен немногочисленными, но довольно выразительными фрагментами керамики и отдельными находками. Формы горшков могут соотноситься прежде всего с ранними этапами развития керамического комплекса пражской культуры в Припятском Полесье, не исключая ее фазы «0» – финала позднеримского времени и начала эпохи Великого переселения народов.

Список литературы Раскопки 2019 г. на селище римского времени и эпохи великого переселения народов Ясковичи-1 в Припятском полесье

- Белевец, В. Г., 2020. Бутероль из Яскович: к изучению эпохи Великого переселения народов в Припятском Полесье // SP. № 4. 115–128.

- Белявец В. Г., 2016а. Насельніцтва вельбарскай культуры ў гісторыка-культурным развіцці зямель Беларусі рубяжу II/III – пачатку V ст. н. э. // СТБДП. Кн. 1. С. 384–450.

- Белявец В. Г., 2016б. Стан і актуальныя праблемы вывучэння помнікаў постзарубінецкага гарызонту ў Беларускім Палессі // СТБДП. Кн. 1. С. 334–383.

- Белявец В. Г., 2019. Даследаванні на селішчы Яскавічы-1 у 2018 г.: да вывучэння помнікаў «перадпражскага» гарызонту на Беларускім Палессі // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя. № 3. С. 110–145.

- Бяліцкая Г. М., 2016. Праблемы вылучэння позна зарубінецкіх комплексаў ў Прыпяцкім Палессі // СТБДП. Кн. 1. С. 451–503.

- Бяліцкая Г. М., 2019. Адкрыццё паселішча каля в. Яскавічы Салігорскага раёна Мінскай вобласці. Даследаванні 2017 г. // СТБДП. Кн. 1. С. 561–573.

- Бяліцкая Г. М., Байкоўская А. А., Харытановіч В. М., 2019. Паселішча каля в. Бярэжцы Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период. Кн. 1 / Ред.: О. Н. Левко, В. Г. Белевец. Выданне 2. Минск: Беларуская навука. С. 514–555.

- Вергей В. С., 2005. Пражская культура в Беларуси // Archeologia o początkach Słowian / Red.: P. Kaczanowski, M. Parczewski. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 487–502.

- Вергей В. С., 2008. Белорусское Полесье в римский период и в начале эпохи Великого переселения на родов // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов / Ред. А. Н. Наумов. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 238–256.

- Воронятов С. В., Хомякова О. А., 2018. Витые гривны с окончаниями в виде петель // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.). / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 82–85. (Раннеславянский мир; вып. 18.)

- Вяргей В. С., 2016. Сучасны стан і праблемы даследавання помнікаў пражскай культуры ў Беларусі // СТБДП. Кн. 2. С. 14–61.

- Вяргей В. С., Трымар В., 2003. Раннеславянскае паселішча Петрыкаў-2 на р. Прыпяць // Гістарычна-археалагічны зборнік. № 18. Мiнск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. С. 151–187.

- Вяргей В. С., 2011. Гарызонт жалезнага веку на паселішчы Снядзін-3 на рацэ Прыпяць // Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. VII. С. 34–50.

- Гавритухин И. О., 1997. Хронология пражской культуры // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 3. Этногенез и этнокультурные контакты славян / Отв. ред. В. В. Седов. М.: ИА АН СССР. C. 39–52.

- Гавритухин И. О., 2003. Хронология пражской культуры Белорусского Полесья // Гістарычнаархеалагічны зборнік. № 18. Мiнск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. С. 123–138.

- Гавритухин И. О., 2005. Комплексы пражской культуры с датирующими вещами // Archeologiaopoczątkach Słowian / Red.: P. Kaczanowski, M. Parczewski. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 403–461.

- Гавритухин И. О., 2009. Понятие пражской культуры // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. СПб.: ГЭ. С. 7–25. (Труды ГЭ; т. 49.)

- Гавритухин И. О., Лопатин Н. В., Обломский А. М., 2004. Новые результаты изучения раннеславянских древностей лесного Поднепровья и Верхнего Подвинья: (тезисы к концепции славянского этногенеза) // Славянский мир Полесья в древности и средневековье / Ред. О. А. Макушников. Гомель: Гомельский гос. ун-т. С. 39–50.

- Гороховский Е. Л., 1988. Хронология черняховских могильников лесостепной Украины // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т. 4 / Гл. ред. Б. А. Рыбаков. Киев: Наукова думка. С. 34–46.

- Ильютик А. В., 2016. Абидня. Вещевой комплекс селища и могильника. Славяне на территории Беларуси в догосударственный период // СТБДП. Кн. 1. С. 198–246.

- Ильютик А. В., Поболь Л. Д., 2005. Пряслица второй четверти І тыс. н. э. с селища Абидня // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 9. Мiнск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. С. 106–111.

- Ильютик А. В., Поболь Л. Д., 2007. Керамика Абидни // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 14. Мiнск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. С. 18–36.

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 122 с. (САИ; вып. Е1-43.)

- Лопатин Н. В, Фурасьев А. Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V веках н. э. М.: ИА РАН. 252 с. (Раннеславянский мир; вып. 8.)

- Магомедов Б. В., 2015. Керамические пряслица черняховской культуры. Киев: Інститут археології Національної академії наук України. 169 с.

- Минасян Р. С., 1978. Классификация серпов Восточной Европы железного века и раннего Средневековья // АСГЭ. Вып. 19. Л.: ГЭ. С. 74–85.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 1991. Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века н. э. Москва: ИА АН СССР. 175 с.

- Обломский А. М., 1991. Этнические процессы на водоразделе Днепра и Дона в I–V вв. н. э. М.; Сумы: Археологическое агентство. 287 с.

- Обломский А. М., 2010. Памятники типа Марьяновки бассейна Южного Буга // Позднезарубинецкие памятники на территории Украины / Сост.: А. М. Обломский, Р. В. Терпиловский. М.: ИА РАН. С. 16–35. (Раннеславянский мир; вып. 12.)

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесной зоны Восточной Европы // Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – начало V в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113–141. (Раннеславянский мир; вып. 10.)

- Терпиловский Р. В., 2004. Славяне Поднепровья в первой половине I тысячелетия н. э. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 232 с. (MonumentaStudiaGothica; t. III.)

- Хомякова О. А., 2018. Браслеты Брянского клада // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н. э.) / Отв. ред. А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 86–94. (Раннеславянский мир; вып. 18.)

- Almgren O., 1923. Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Leipzig: Kabitzsch. 254 S. (Мannus-Bibliothek; 32.)

- Cieślińskiъ A., 2010. Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca. Berlin; Warszawa: Staatliche Museen zu Berlin-Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 322, 73 s. (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte; 17.)

- Godłowski K., 1974. Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w Polsce Północno-Wschodniej // Rocznik Białostocki. XII. S. 9–109.

- Kokowski A., 1995. Grupa masłomęcka: z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 334 s.

- Szymański P., 2009. Grób 1 z Nowej Boćwinki. Kilka uwag i dygresji na temat niektórych cech późnorzymskich zapinek bałtyjskich // Bałtowie i ich sąsiedzi: Marian Kaczyński in memoriam. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne. S. 463–478. (Seminarium Bałtyjskie; t. 2.)

- Tempelmann-Mączyńska M., 1986. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Mainz an Rein: Von Zabern. 339 S. (Römisch-Germanische Forschungen; Bd. 43.)