Раскопки на городище у с. Еськи в 1997 г

Автор: Леонтьев А. Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья знакомит с ранее не публиковавшимися результатами раскопок древнерусского поселения второй половины VIII - начала X в. Рассмотрены стратиграфия культурного слоя, обнаруженная постройка и очаг, дана характеристика находок. Отмечена возможность выделения двух периодов в истории поселения и уточнена его хронология.

Городище, стратиграфия, датирование, находки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328065

IDR: 14328065

Текст научной статьи Раскопки на городище у с. Еськи в 1997 г

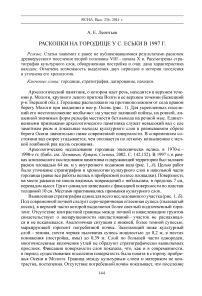

Археологический памятник, о котором идет речь, находится в верхнем течении р. Мологи, крупного левого притока Волги в ее верхнем течении (Бежецкий р-н Тверской обл.). Городище расположено на противоположном от села правом берегу Мологи при впадении в нее р. Осень (рис. 1). Для укрепленных поселений его местоположение необычно: на участке заливной поймы, на ровной, лишенной значимых форм рельефа местности без выхода на речной мыс. Единственными признаками археологического памятника служат невысокий вал с еле заметным рвом и локальные выходы культурного слоя в размываемом обрезе берега Осени значительно ниже современной поверхности. В современном состоянии вал скорее угадывается, чем опознается по легкому возвышению с мелкой ложбиной рва вдоль основания.

Археологические исследования городища эпизодически велись в 1970-е – 1990-е гг. (библ. см. Леонтьев, Купцов, Сычева. 2002. С. 142,152). В 1997 г. в рамках комплексного исследования памятника и окружающей территории был заложен раскоп площадью 64 кв. м у внутреннего подножия вала (рис. 1, А ). Целью работ было уточнение стратиграфии и хронологии культурного слоя в напольной части городища (ранее все работы велись в прибрежной полосе площадки). Поверхность на месте раскопа не имела видимых повреждений с небольшим, в пределах 7 см, перепадом высот. Грунт снимался зачистками с фиксацией поверхности по пластам толщиной 10 см. Местами практиковались промывки культурного слоя.

Выявленная стратиграфия едина для всего исследованного участка (рис. 1, Б ). Под современной почвой следует серо-коричневая оглеенная супесь (пылеватый песок), в верхней части которой выделяется более светлый подпочвенный горизонт. Отсутствие контрастной границы между почвой и нижележащим грунтом свидетельствует о ненарушенности напластований – участок не распахивался и не вскапывался. Аналогичная ситуация с нижней, более темной супесью, маркирующей горизонт погребенной почвы. Залегающий ниже культурный слой – темная, почти черная пылеватая супесь мощностью до 0,2 м, в местах понижения (постройка, ямы) до 0,39 м. Слой по большей части однороден, многочисленные включения углей не образуют стратиграфически выявляемых прослоек. Фиксация поверхности слоя показала, что, как и в современности, в период существования поселения поверхность была поката в сторону прибрежья Осени и Мологи. Граница между культурным слоем и материком не контрастна, постепенна. Отсутствие погребенной почвы показывает, что поселение

Рис. 1. Городище Еськи.

А – план памятника с указанием раскопов разных лет; Б – профили стенок раскопа; В – постройка и очаг на уровне материка. Условные обозначения: 1 – дерн, почва; 2 – серо-коричневая супесь; 3 – погребенная почва; 4 – темно-серая супесь (культурный слой); 5 – суглинок; 6 – прокаленный песок; 7 – угли; 8 – камни; 9 – материк возникло на участке, лишенном почвенного покрова, что указывает на сравнительно молодой возраст образовавшегося приречного мыса (Леонтьев, Купцов, Сычева, 2002. С. 150). Материковый грунт по своим физическим характеристикам аналогичен верхнему горизонту серо-коричневой супеси и представляет собой те же аллювиальные отложения.

Из сооружений в северной части раскопа открыта часть наземной постройки и очаг в яме (рис. 1, Б, В ). Пятно сгоревшей постройки, вошедшей в площадь раскопа юго-западным углом, выявилось на уровне материка и хорошо читалось в своих четких линейных границах благодаря специфическому заполнению прокаленного грунта. Длина выявленных участков стен составляла 2,85 м (восточная) и 1,95 м (южная). Значительную часть площади постройки занимала предпечная или подпольная (?) яма с характерными включениями прокаленного песка и разрозненных обожженных камней. Неисследованная часть постройки осталась за пределами раскопа под насыпью вала.

В 0,4 м восточнее постройки были вскрыты остатки очага или разрушенной печки-каменки. Обожженные камни заполняли материковую западину с прокаленным дном размерами 1,45×0,8 м, частично уходящую за пределы раскопа. Один из камней в основании очага оказался обломком нижнего жернова редкой формы: с коническим выступом в центре вместо обычного сквозного осевого отверстия. Определяемые как североевропейские ( Минасян , 1978. С. 107, 108), целые поставы с таким нижним камнем известны на территориально близком поселении Узмень и Сарском городище ( Леонтьев, 1979. С. 271–274).

Среди остальных материковых углублений выделяется серия столбовых, упорядоченная цепочка которых, возможно, является следами плетневой оградки.

Несмотря на однородность культурного слоя, расположение постройки и очага позволяют наметить два периода в истории городища. Первый – время существования неукрепленного поселения. К этому этапу относится постройка и очаг, остатки которых оказались под насыпью вала. Второй был ознаменован строительством вала и рва. После этого поселение существовало достаточно долго: вал за это время был срыт ( Леонтьев, 2015. С. 114–118), а культурный слой успел отложиться на внутренней стороне его сохранившегося основания.

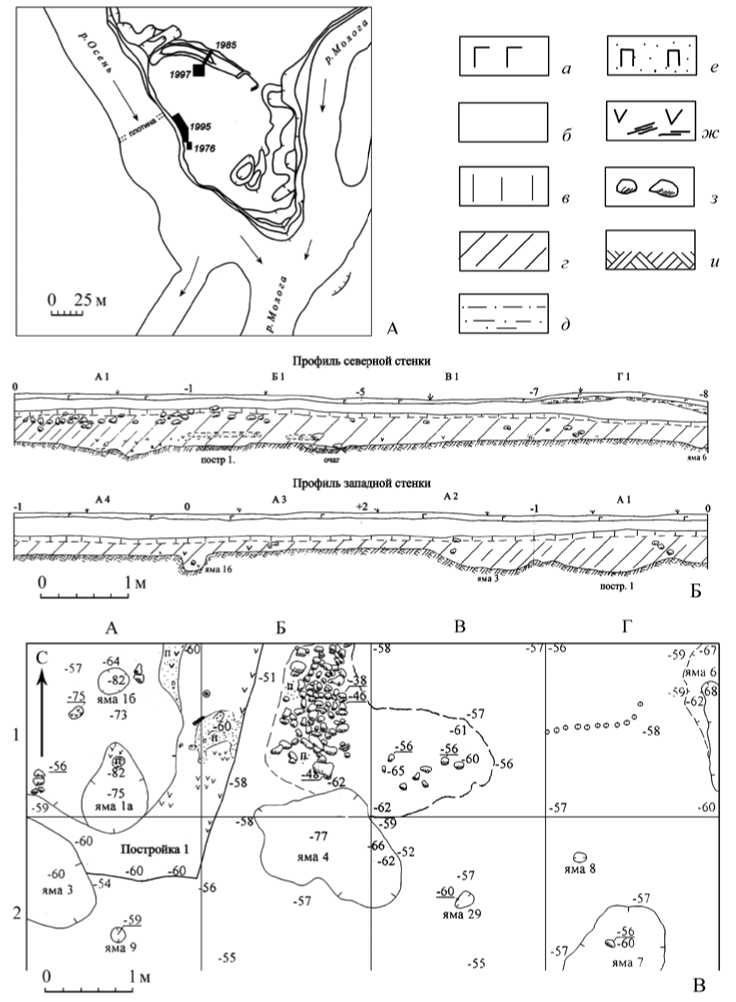

Коллекция находок насчитывает 319 предметов. Из них большинство составляют бусы: 217 экз., среди которых преобладает бисер, в основном, рубленый, но есть и окатанный (рис. 2, 1–7 ). Наиболее распространен желтый бисер (105 шт.), синий (29), зеленый (11). Отдельными экземплярами представлены белые (5) и прозрачные бесцветные (2) бисерины. Среди многочастных про-низок (рис. 2, 8, 10–12 ) преобладают золотостеклянные (15) и серебростеклянные (7). Бусы других цветов редки: синего и зеленого стекла – по 2, белого – 1. Встречены также 4 зонные (синие и зеленая), три пронизки-палочки (стеклярус) зеленого, серого и синего цвета (рис. 2, 9 ), синие шаровидная и 14-гранная бусины (рис. 2, 13 ), 2 глазчатые (рис. 2, 15, 16 ), эллипсоидная глухого стекла чернобелого цвета (рис. 2, 14 ), 1 продольно-полосатая.

Среди найденных каменных бус 2 сердоликовые 14-гранные (рис. 2, 17, 18 ) и 1 шаровидная, 2 хрустальные 14-гранные (рис. 2, 19 ), 1 шаровидная, 1 шаровидная граненая (рис. 2, 20 ) и 1 призматическая (рис. 2, 21 ). По количеству находок бус (насыщенности ими культурного слоя с учетом площади раскопа)

Рис. 2. Находки.

1–7 – бисер, 8–21 – бусы, 22, 23 – нашивные бляшки, 24 – фрагмент металлического сосуда, 25 – перстень, 26 – фитильная трубка, 27, 28 – пряслица, 29 – стержень, 30 – глиняный диск, 31 – удила. 1–16 – стекло, 22, 25 – бронза, 23 – оловянисто-свинцовый сплав, 24 – серебро, 26, 29, 30 – железо, 27, 28 – камень городище среди хронологически близких археологических памятников сопоставимо только со Старой Ладогой уровня горизонта Е (Рябинин, 1986. С. 70. Табл. 2).

Нумизматический материал представлен фрагментами двух дирхемов, найденных в верхней части культурного слоя. Одна из монет была чеканена в Мерве в 863/864 г. (ал-Мустаин, 249 г. х.), другая в Багдаде (Мединет ас-Салам) в конце VIII в. (определения Г. А. Федорова-Давыдова). Найденный в слое небольшой обломок серебряного сосуда с прорезанными по краю городками (рис. 2, 24 ) весом 1,55 г – явный металлический лом.

В верхней части слоя встречен обломок нашивной бронзовой бляшки (рис. 2, 22 ), на оборотной стороне которой сохранилось ушко для крепления. Из других вещей коллекции необычен бронзовый спиральный «усатый» перстень с расширенной продольнорубчатой средней частью (рис. 2, 25 ). Можно полагать, что он сделан из свернутого в три оборота браслета. Хорошей сохранностью отличаются удила с кольцевидными псалиями (рис. 2, 31 ). В остальном среди находок представлены фрагмент фитильной трубки (рис. 2, 26 ), малопонятные обломки железных изделий (рис. 2, 29 ), оселки, глиняные грузила, два сланцевых пряслица (рис. 2, 27, 28 ). Среди камней очага найден небольшой глиняный диск с двумя отверстиями непонятного назначения (рис. 2, 30 ). О ремесленной деятельности свидетельствуют находки обломков тиглей и льячек. Близость многочисленных памятников эпохи камня и бронзы объясняет наличие в слое отдельных кремневых орудий и отщепов.

Интересна еще одна вещь, обнаруженная за пределами вала в обнажении культурного на берегу р. Осень: литая колесовидная нашивная бляшка из свин-цово-оловянистого сплава миниатюрного размера (рис. 2, 23 ). Подобные известны в горизонте Е3 Старой Ладоги (одна в гор. Е1), т. е. датируются в пределах 750–900 гг. ( Рябинин , 1985. С. 66, 67. Рис. 23, 4–6). Ранее на городище была найдена форма для отливки такого украшения ( Волкова, 1996. С. 112. Рис. 24). По наблюдениям О. А. Щегловой, Еськи являются единственным пунктом восточнее Ладоги, где к настоящему времени зафиксировано производство такого вида украшений ( Щеглова, 2002. С. 142, 143. Рис. 4, 21 ).

Радикарбоновая дата, полученная по образцу культурного слоя, взятого в 1998 г. из шурфа в недалеком расстоянии от раскопа, показала возраст 1190±170 л. н. Калиброванные даты дали значения 1σ 817–886 гг. н. э., 2σ – 790–887 гг. н. э. ( Леонтьев и др., 2002. С. 148). Еще одна схожая по результату дата была получена по образцу дерева из отложений прибрежной части (геологическая расчистка): 1280±80 л. н. при крайних датах калибровочной шкалы 680–955 гг. ( Леонтьев и др., 2002. С. 151). С учетом приведенных датировок и результатов других раскопок памятник принято датировать периодом конца VIII – начала X в. Не вошедшие в указанную публикацию результаты анализов еще двух образцов из шурфа за пределами вала удревняют возможную нижнюю хронологическую границу. Возраст определен как 1200±70 и 1255±40 л. н. (Ле-5810 А, Б), а максимально возможная датировка по 2σ показала соответственно периоды 684–976 гг. и 682–878 гг. Материалы раскопок в привальной части площадки городища позволяют полагать, что культурный слой этого участка сформировался в период второй половины VIII – первой половины IX в.

Список литературы Раскопки на городище у с. Еськи в 1997 г

- Волкова М.В., 1996. Исследования городища Еськи на Верхней Мологе//АО 1995 года. Отв. ред. В.В. Седов, Н.В. Лопатин. М., ИА РАН. С. 111-112.

- Леонтьев А.Е., 1979. Узменские жернова X века//СА, № 2. С. 271-274.

- Леонтьев А.Е., Купцов А.Г., Сычева С.А., 2002. Еськи на Мологе. Топография и стратиграфия археологических памятников (от мезолита до средневековья)//РА, № 2. С. 142-152.

- Леонтьев А.Е., 2015. Городище Еськи на Мологе. Укрепления в пойме//Вопросы истории фортификации. С. 114-118.

- Минасян Р.С., 1978. Классификация ручного жернового постава (по материалам Восточной Европы I тысячелетия н. э.)//СА, № 3. С. 101-112.

- Рябинин Е.А., 1986. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище в 1973-1975 гг.)//Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования. Сб. ст. Отв. ред. В.В. Седов. Л., «Наука». С. 27-75.

- Щеглова О.A., 2002. Свинцово-оловянистые украшения VIII-X вв. на Северо-Западе Восточной Европы//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. Сб. ст. Отв. ред. А.Н. Кирпичников. СПб. С. 134-150.