Раскопки пещеры Цагаан-Агуй в 2023 году

Автор: Хаценович А.М., Базаргур Д., Цэрэндагва Я., Рыбин Е.П., Клементьев А.М., Самандросова А.С., Маргад-эрдэнэ Г., Дэннелл Р.У., Гунчинсурэн Б., Деревянко А.П., Олсен Д.У.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок 2023 г. работы проводились на трех направлениях: раскоп 2 в Большом гроте, который изучается с 2021 г., шурф 1995-1996 г. в Большом гроте и траншея, заложенная к северу от входа в пещеру. Раскопки траншеи проводились с целью выявления транспортировки каменных изделий и отдельностей сырья с мастерской, расположенной в 80 м к северо-западу от пещеры. Вскрытые отложения подразделяются на 6 слоев и вмещают палеолитический материал. Шурф 1995-1996 гг. был вскрыт для отбора образцов седиментов на ДНК, гранулометрический и РФА-анализы. В раскопе 2 были продолжены раскопки слоев, залегающих ниже слоя 5.1. Была выявлена стратиграфия, отличная от продольного разреза пещеры на прилегающих к раскопу линиях. Археологический материал, полученный в слоях 5.2-7, позволяет по-новому взглянуть на культурную атрибуцию среднепалеолитических комплексов Цагаан-Агуй. Здесь выявлены ранние формы леваллуазских нуклеусов и биполярная техника расщепления, в т.ч. дебитаж и использовавшиеся для нее отбойники. Типы орудий, которые включают серию острий в слое 5.3, скребла и концевые скребки в слое 6, перфораторы, указывают на развитое орудийное производство. Количество фаунистических остатков в этих слоях резко сократилось, но выявлены такие виды, как степной хорек и солонгой, которые ранее не отмечались. Среди остатков микрофауны выделена вероятная среднеплейстоценовая форма желтой пеструшки.

Монголия, гобийский алтай, средний плейстоцен, поздний плейстоцен, средний палеолит, палеофауна, биполярная техника, леваллуазская технология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146605

IDR: 145146605 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0400-0407

Текст научной статьи Раскопки пещеры Цагаан-Агуй в 2023 году

В 2023 г. Монгольско-Российско-Американской археологической экспедицией были продолжены раскопки пещеры Цагаан-Агуй. Работы на пещере, которую изучали в 1987–1989 и 1995–2000 гг. [Деревянко, Петрин, 1995; Археологические исследования..., 2000; Деревянко и др., 2000], были возобновлены в 2021 г. с целью установления новой хронологии культурных слоев, стратиграфической корреляции слоев на разных участках пещеры и комплексного изучения палеосреды на протяжении МИС 7 – МИС 2 современными методами.

В 2021 г. был заложен раскоп площадью 1 м2, примыкающий к продольному разрезу пещеры 1990-х гг. по линии А’ на кв. 19, отложения здесь были пройдены до слоя 5.1.

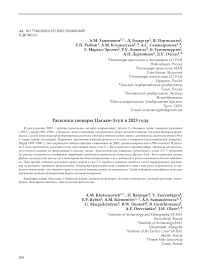

В 2022 г. раскоп был расширен до 4 м2 и пройден до уровня 5.2. Восточный (поперечный) и северный (продольный) профили раскопа указывают на значительные изменения в стратиграфии по сравнению с продольным разрезом 1990-х гг. на квадратах А’19–А’20: пачка слоев 2–4 на двух квадратах раскопа промыта водой, поступающей из отверстия в потолке пещеры. На двух квадратах с непотревоженными отложениями наблюдается падение слоев к северной стене пещеры под углом до 30°, деление слоев становится более дробным, и включает в себя слои 1, 2.1, 2.2a, 2.2, 2.3, 3, 4, 5.1, 5.2,

5.3, 6–8 (рис. 1). В 2021–2022 гг. были полу- Рис. 1

чены небольшие коллекции археологических и фаунистических комплексов для каждого слоя. Раскопки нижней пачки слоев 5–7, проведенные в 2023 г., позволили получить материалы, которые меняют представления о каменной индустрии выявленных ранее комплексов и, вероятно, об их носителях.

. Профиль поперечного разреза восточной стенки раскопа 2 в 2023 г.

В 2023 г. была заложена траншея в каньоне с северной стороны относительно входа в пещеру. Раскопки траншеи, прирезанной к палеоруслу водотока в каньоне, были направлены на выяснение ситуации с транспортировкой каменных артефактов с мастерской в сторону предвходовой площадки Цагаан-Агуй, а также для тестирования гипотезы о том, что в древности с северной стороны пещеры находился навес или другая пещера, на разрушение которой указывают глыбы известняка, перекрывающие палеорусло водотока сегодня.

В данной статье мы приводим результаты работ 2023 г. в раскопе 2 Большого грота и рассматриваем выявленные изменения в стратиграфической последовательности, а также приводим данные мониторинга современных климатических условий и состава фауны в окрестностях пещеры.

Стратиграфия раскопа 2

Стратиграфия раскопа 2 значительно отличается от продольного профиля пещеры по линии А’, к которому раскоп был прирезан в 2021 г. Это связано, прежде всего, с падением слоев к северной стене пещеры вплоть до слоя 6. В нижней части разреза, полученного на момент завершения раскопок 2023 г., угол падения слоев уменьшается, однако их мощность возрастает по сравнению с продольным профилем. В целом, поперечные профили в пещере являются более репрезентативными, и существенной проблемой является то, что такие разрезы 1990-х гг. не сохранились ввиду сплошных площадей раскопок. Раскоп 2 за 2021–2023 гг. на площади 4,4 м2 был пройден на глубину 3 м. Согласно продольному разрезу по линии А’, на глубине 3 м должны находиться слои 11/12, представляющие собой песчанисто-гравийные отложения с обилием хорошо окатанных мелких и крупных галек кварца, песчаников и кварцитов [Археологические исследования…, 2000]. В раскопе 2 (кв. А’18-19, Б’18-19) на этом уровне нами выделены слои 7 и 8, которые скорее ближе к пачке слоев 11–13, описанной для квадратов А22–24 [Археологические исследования…, 1997], однако также отличаются от нее. Нами был вскрыт раскоп 1996 г. для отбора образцов ДНК, что позволило провести визуальное сравнение слоев и прийти к выводу об их различиях и необходимости проведения корреляции на основе результатов гранулометрического и РФА анализов. Различия в стратиграфии между профилем восточной стенки раскопа 2 и продольного разреза по линии А’ (южный профиль раскопа 2) обусловлены наличием каменной глыбы, перекрывающей, как предполагалось, всю стратиграфическую последовательность, начиная со слоя 3, на квадратах А19 и А’19. Глыба была разобрана нами в 2022 г., ее присутствие сформировало последовательность слоев, отличную от других участков раскопа. Также на формирование стратиграфической по- следовательности оказало влияние поступление воды из отверстия в потолке пещеры. Предположительно, отверстие расширилось и стало оказывать существенное воздействие на вымывание и аккумуляцию слоев на участке раскопа 2 после формирования пачки слоев 5. Стратиграфия раскопа 2 включает следующую последовательность.

Слой 1 – пылеватый супесчаный слой голоценового времени, содержащий смешанный материал.

Слой 2.1 – косослоистые песчаные прослои оранжевого цвета, падают к северо-западному углу раскопа. На участке кв. А19 не переработанные и не окрашенные попадающими через трубу вместе с водой красноцветами отложения слоя 2 представляют собой серовато-коричневые мелкозернистые полимиктовые карбонатные пески [Археологические исследования…, 1997] с включениями некрупных карбонатов, примазками омарганцевания и ожелезнения. В кв. A’18 и B’18 эти пески непосредственно связаны с поступающей водой из трубы, они сцементированы карбонатными прослоями белесого цвета и падают в югозападном направлении, в сторону входа, согласуясь с уклоном пещеры.

Слой 2.2а – косослоистые маломощные прослои палево-желтых и светло-коричневых слабо окатанных песков эолового происхождения.

Слой 2.2 – косослоистые прослои палево-желтых и светло-коричневых среднезернистых песков эолового происхождения, которые имеют большую мощность, по сравнению с вышележащим слоем. Верхняя граница слоя отмечена копролитами хищников, которые ранее для других участков пещеры интерпретировались как дресва.

Слой 3 – темно-серая гумусированная супесь, местами пылеватая.

Слой 4 – песчанистый суглинок с редкими кристаллами кальцита мелкого и среднего размеров. Крупнозернистые пески залегают в нем отдельными линзами.

Пачка слоев 1–4 имеет эоловое происхождение, ее мощность в раскопе 2 ок. 1,5–1,7 м. На участке раскопа 1995–1996 гг., расположенного в глубине Большого грота, такой мощной пачки слоев эолового генезиса не обнаружено. Не исключена вероятность ее разрушения, однако, вероятнее всего, ее накопление в этой части пещеры не происходило, а в раскопе 2 оно в большей степени связано с появлением отверстия в потолке после формирования слоя 5.

Слой 5.1 – суглинки серо-голубого цвета, при высыхании становятся пылеватыми, с включениями мелкого щебня и кристаллов кальцита. С этим слоем связано падение глыб и крупных кристаллов кальцита, а также появление марганцевых линз, связанных с обводненными обстановками.

Слой 5.2 – суглинки, сцементированные известковыми натеками с округлыми фрагментами известняка и песчаным заполнителем и связанные, вероят- но, с наиболее влажным периодом в пещере. Слой также связан с наличием песчаных линз с хорошо окатанным крупнозернистым песком. Эти линзы приурочены к крупным камням и глыбам, они также сопровождаются горизонтальными тонкими сцементированными марганцевыми линзами. Все это свидетельствует о наличии небольших водотоков в пещере и застойной воды в виде луж.

Слой 5.3 – влажный пластичный голубовато-зеленый суглинок с ржаво-красными прослоями, связанными с ожелезнением; при высыхании пылеватый. Имеет значительную мощность. Отложения вмещают небольшие глыбы известняка и крупные кристаллы кальцита, а также щебень.

Слой 6 – крупнозернистый хорошо окатанный желто-коричневый песок с щебнем и окатанными галечками. Источник его поступления вне пещеры.

Слой 7 – голубоватый суглинок с желто-оранжевыми пятнами ожелезнения, с песчаными прослоями, включениями щебня, имеет значительную мощность. Песок хорошо окатанный, крупнозернистый. Слой неоднородный, песок и голубоватый суглинок залегают пятнами.

Слой 8 – влажная иловатая серо-голубая глина, при раскопках сильно скатывается. Мощность слоя пока неизвестна.

Слои 5–8 связаны с влажными обстановками и формировались с участием аллювиальных процессов. Археологические и фаунистические материалы обнаружены во всех слоях, однако их количество изменяется обратно пропорционально: если число каменных изделий растет вниз по разрезу, то количество остатков млекопитающих существенно сокращается.

Фауна

В прошедшем полевом сезоне проведен анализ остатков древних мелких млекопитающих. За время раскопок был просмотрен весь концентрат из слоев 5, 6, 7 и 8, в котором присутствуют палеонтологические остатки.

Вся порода, извлеченная из раскопа, просеивалась, промывалась через сита с размером ячеи 1,4 мм и сушилась. Готовый концентрат (матрикс) просматривался в лагере под бинокулярным микроскопом Nikon для извлечения фаунистических остатков. Из концентрата было извлечено более 1 500 обломков костей и зубов древних микромаммалий. Концентрация находок в слоях неравномерная, по мере углубления их количество уменьшалось. Таксономический состав мелких млекопитающих представлен в таблице.

Кроме костей и зубов грызунов, зайцеобразных, насекомоядных, рукокрылых, найдены остатки рептилий и амфибий. Остатки представлены отдельными зубами грызунов и хищников, найдены кости посткраниального скелета мелких млекопитающих разной степени сохранности. Целых черепов не обнаружено.

Таксономический состав мелких млекопитающих пещеры Цагаан-Агуй, 2023 год

|

Слой |

Таксономическое определение |

|

5.1 |

Ochotona sp., Cricetinae, Microtus sp. |

|

5.2 |

Ochotona sp., Lepus tolai , Cricetinae, Microtus sp., Apodemus sp. |

|

5.3 |

Ochotona sp., Lepus sp., Cricetinae, Eolagurus aff . luteus , Microtus sp., Gerbillinae, Apodemus sp. |

|

6 |

Chiroptera, Ochotona sp., Lepus sp., Cricetinae, Microtus sp., Apodemus sp. |

|

7 |

Sorex sp., Ochotona sp., Lepus sp., Cricetinae, Microtus sp., Apodemus sp. |

|

8 |

Microtus sp. |

Костные остатки мелких млекопитающих из пещеры представляют собой пищевые остатки хищных птиц и млекопитающих.

Кости и зубы ископаемых грызунов из отложений всех слоев желтые, серые и крапчатые (серые или черные пятна на желтом фоне). На костях из слоев с 5 по 8 обнаружены марганцевые стяжения.

Среди представителей полевковых встречаются как корнезубые, так и некорнезубые представители подсемейства. В слое 5.3 (и, под вопросом, в слоях 5.1, 5,2 и 6) найдена среднеплейстоценовая, а возможно, и более древняя форма желтой пеструшки ( Eolagurus aff. luteus ). Дальнейшее детальное изучение материала даст подробную информацию о морфологии ископаемых зубов и возможность реконструкции окружающей среды прошлого.

Наиболее многочисленным является заяц Lepus tolai – вид, который мог быть добычей как человека, так и хищников. Хрупкость костей этого животного в большинстве случаев не позволяет однозначно интерпретировать внешние пери- и постмортальные воздействия. Но отдельные кости несут следы проколов (зубами зверей и когтями птиц), резорбции в желудочно-кишечном тракте, сломов и порезов. Две кости толая несут на себе свидетельства разделки: на одной из них нанесены порезки, а другая, трубчатая, была отколота с двух сторон, присутствует длинный продольный скол.

Хищники представлены остатками зверей в основном мелкой размерной категории. Среди них лисица, корсак, манул, степной хорь, солонгой. Наиболее представительны остатки лисиц из слоев 5.2, 5.3 и 6. Среди крупных хищников в слое 7 отмечена пещерная гиена, представленная фрагментом верхнего зуба молочной генерации. Среди крупных костных фрагментов отмечено два толсто стенных диафизарных обломка в слое 5.3. И фрагмент зубной эмали из того же слоя свидетельствует о присутствии представителя семейства эквид.

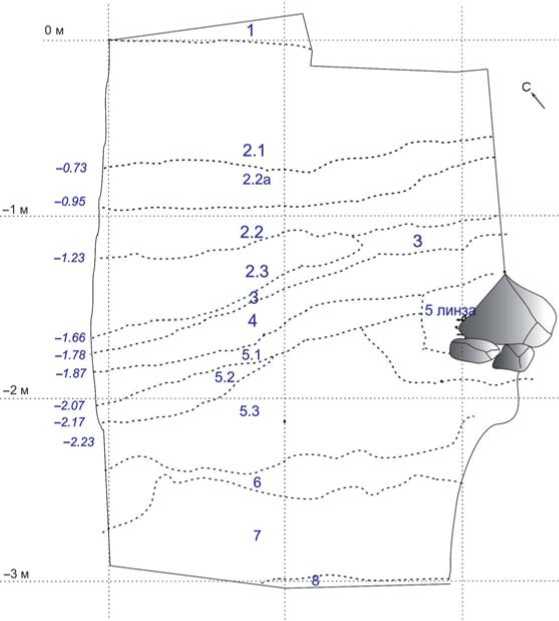

Мониторинг современной фауны показал резкое сокращение численности грызунов в 2023 г. Летне- осенний сезон отличался повышенной влажностью и обилием дождей, не характерным для данной территории. Данные с фотоловушки, фиксировавшей посещение пещеры животными с октября 2022 г. по июнь 2023 г., указывают на то, что пещера посещается мышевидными грызунами, зайцами, саджей (курочка степная), дикими голубями, пустельгой, летучими мышами, мигрирующим степным хорьком, домашними овцами и козами. В качестве ночного укрытия во время снегопадов пещеру использовали коровы в январе. Только лисица Vulpes vulpes использует пещеру как место постоянного обитания (рис. 2). Это позволяет заключить, что значительное число остатков зайцев и лисиц в слоях 5–7 могло попадать в пещеру естественным путем.

Каменная индустрия слоев 5–7

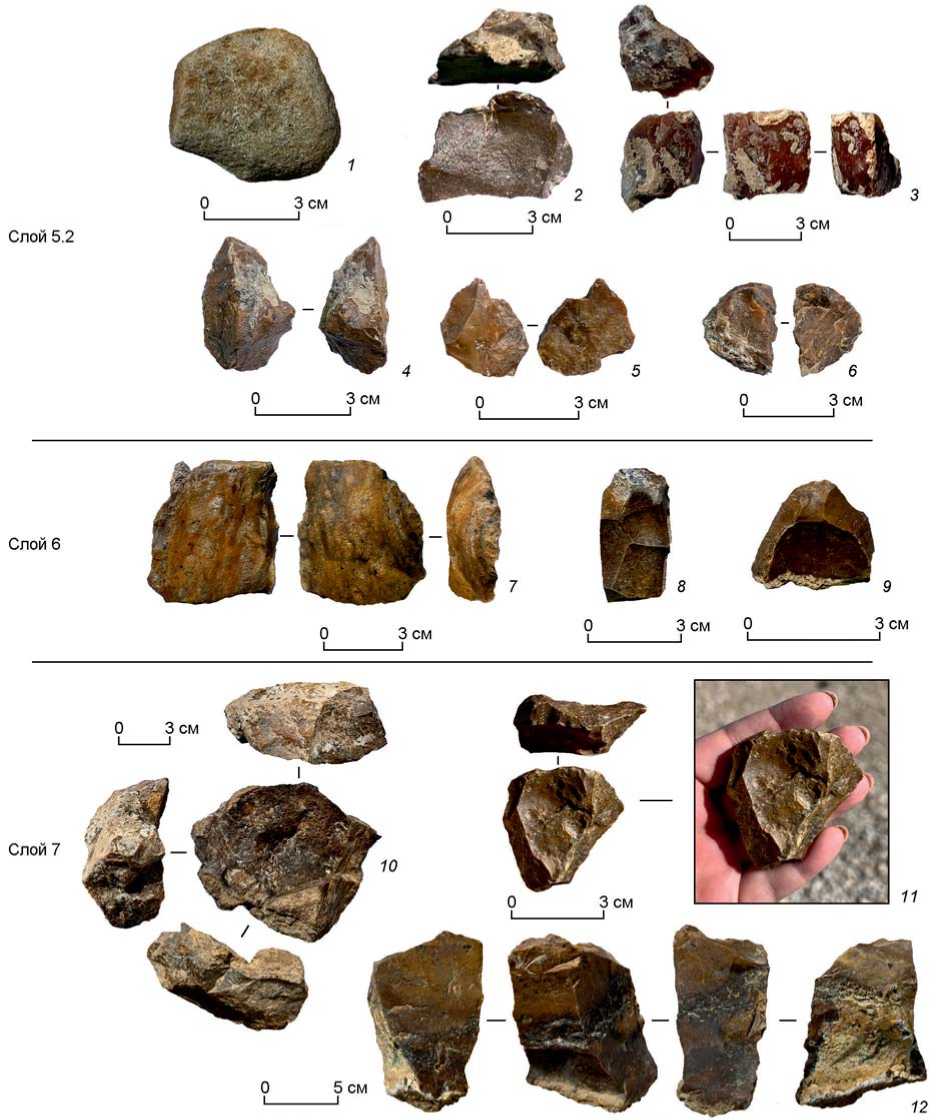

В слоях 5.2, 6 и 7 обнаружены отбойники и ретушеры (2, 3 и 4 экз. соответственно). Наибольший интерес представляет отбойник из слоя 7 со следами забитости на широкой плоскости, что характерно для биполярной техники расщепления (рис. 3, 1 ).

В коллекции слоя 5.2 около трети предметов связаны с биполярной техникой расщепления, большинство из них представлены сколами со следами контрударов на дистальных краях, угловатыми обломками, характерными для этой техники, и двумя нуклеусами. Один из них отличают соразмерные пропорции и уплощенное широкое основание, которое неоднократно подправлялось (рис. 3, 2 ). Подобное тщательное оформление нуклеусов для биполярной техники отсутствует в нижележащих слоях. Второй по морфологии напоминает кубовидный, изготовлен из местного красноватого полупрозрачного кремня, жила которого уже не использовалась в комплексах слоев 5.1–2 (рис. 3, 3 ). Орудия представлены двумя шиповидными изделиями и боковым скребком на отщепах (рис. 3, 4–6 ).

В слое 5.3 найдено 65 каменных изделий, большинство из них представлены сколами и обломками. Наибольший интерес представляет присутствие сфероидов в этом комплексе. Здесь была найдена серия небольших острий, в т.ч. с насадом.

В коллекции слоя 6 насчитывается 58 изделий. Среди орудий выделяется скребло вентральное про-

Рис. 2. Представители фауны, обитающие в пещере Цагаан-Агуй и ее окрестностях. Снимки сделаны в 2022–2023 гг. фотоловушкой Bushnell Trophy Cam HD Agressor Low-Glow 16MP.

1 – степной хорек Mustela eversmanii ; 2 – Заяц-толай Lepus tolai ; 3 – самка пустельги Falco sp. ( tinnunculus ?); 4 – лисицы Vulpes vulpes .

Рис. 3. Каменные артефакты из слоев 5.2–7 раскопа 2 Большого грота пещеры Цагаан-Агуй.

1 – отбойник; 2 , 3 –нуклеусы для биполярного раскалывания; 4 , 5 – шиповидные изделия; 6 – скребок боковой; 7 – скребло вентральное с обушком; 8 , 9 – скребки концевые; 10 , 11 – нуклеусы леваллуазские; 12 – нуклеус кубовидный.

дольное одинарное с обушком на подпрямоугольном отщепе (рис. 3, 7) и два концевых скребка. Один из них изготовлен на прямоугольном отщепе с центростремительной огранкой (рис. 3, 8). Другой выполнен на отщепе, дорсальная поверхность которого указывает на попытки предопределить форму целевых заготовок, снимаемых с нуклеуса. Этот скребок имеет высокий рабочий край, оформленный удлиненными сколами (рис. 3, 9).

Коллекция слоя 7 является наиболее многочисленной и включает 103 изделия, в том числе несколько нуклеусов, орудия, сколы и обломки. В этом слое найдены два нуклеуса, которые можно отне сти к ле-валлуазским. Один из них выполнен на массивной отдельности местного девонского кремня, покрытой естественной коркой. Площадка многогранная, ее правая часть оформлена крупными сколами и сильно скошена вправо, с нее производилось оформление правого ребра продольно-диагональными снятиями, по целевому назначению близкими к отщепам де-бордан, однако морфологически ими не являвшимися. Отличительной чертой этого нуклеуса является наличие нижней площадки со следами применения биполярной техники расщепления (рис. 3, 10). Все это не позволяет назвать его классическим леваллу-азским нуклеусом, однако приемы его оформления, наличие негатива снятия отщепа с предопределенной формой и ранний возраст слоя дают возможно сть определить его как очень раннюю леваллуазскую форму на сырье плохого качества. Второе изделие представляет собой более классическую форму конвергентного однонаправленного нуклеуса для острий с прямой фасетированной площадкой (рис. 3, 11). В коллекции присутствуют единичные леваллуаз-ские сколы. Также в слое найдены формы, характерные для вышележащих слоев: помимо свидетельств биполярной техники, здесь обнаружен кубовидный нуклеус – форма, характерная для слоев 3–5 (рис. 3, 12). Морфология этих ядрищ не претерпевала изменений, несмотря на большую хронологическую разницу: нуклеус из слоя 7 ничем не отличается от найденного в верхнепалеолитическом слое 2.2 [Ха-ценович и др., 2022, рис. 4, 2].

Обсуждение и заключение

На данный момент проводится реконструкция хронологии накопления осадков и культурных остатков в пещере Цагаан-Агуй на основе радиоуглеродного и ОСЛ-датирования. Предварительные результаты показывают, что слой 2.1 относится ко времени последнего максимума оледенения, а слой 2.2 древнее его приблизительно на 10 тыс. лет. Датировки, полученные в 1990-х гг. для слоев 3 и 4 – 33 000 и 42 000 некал. л.н., в целом подтверждаются [Археологические исследования…, 2000]. На данный момент нами с некоторой долей уверенности принимается дата для слоя 5 220 000 л.н. [Там же], исходя из характера каменной индустрии и состояния костных остатков. Таким образом, индустрии слоев 5–7 относятся к среднему палеолиту, в т.ч. его ранней стадии.

Наиболее важными аспектами раскопок 2023 г. стало выявление биполярной техники расщепления и леваллуазской технологии. Последняя здесь была известна ранее и фиксировалась в слое 3 Большого грота возрастом около 33 000 некал. л.н. и в отложениях предвходовой площадки [Деревянко, Петрин, 1995]. Леваллуазские нуклеусы с предвходовой площадки – рекуррентные центростремительные для от-щепов, имеют гладкие ударные площадки, тогда как в слое 3 это классические линейные конвергентные нуклеусы для острий. Эти формы являются более поздними, чем выявленные в слое 7 в 2023 г. Биполярная техника была ранее описана нами для отдельных предметов из отложений предвходовой площадки [Khatsenovich et al., 2023], однако индустрия, выявленная в слоях 5.2–7 раскопа 2 позволяет реконструировать процесс расщепления с использованием биполярной техники, который производился непосредственно в пещере, учитывая наличие характерного дебитажа и отбойников. Биполярная техника является еще одной стратегией экономии каменного сырья, выявленной в пещере Цагаан-Агуй, наряду с такими приемами, как способ снятия сколов с каждого удобного ребра на каменной отдельности; организация фронта скалывания на вентральных поверхностях массивных сколов; поперечная фрагментация сколов и изделия, типологически близкие мустьерскому транше; вторичное использование каменных изделий [Ibid.].

Комплексы слоев 5.2–7 стоят между древнейшими комплексами Горного Алтая и Китая – Денисовой пещерой, Чжоукодянь, Цзянцзюньфу и, вероятно, некоторыми неопубликованными комплексами Тибетского плато – не только географически, но и в культурном плане, по набору техник и технологий расщепления, а также типологии орудий. В Северной Азии левал-луазская технология фиксируется достаточно рано, а биполярная техника, в отличие от территории Китая, не получила широкого распространения.

Полевые и аналитические исследования проводились при поддержке проекта РНФ № 19-78-10112 «Адаптация древнего человека к среднегорьям и аридным высокогорьям восточной Центральной Азии в позднем плейстоцене и раннем голоцене». Отбор образцов для анализа ДНК поддержан эндаументом им. Дже Цонгкапы Аризонского Университета. Мы благодарим д-ра биол. наук, ведущего научного сотрудника НИИ биологии Иркутского государственного унверси-тета И.В. Фефелова за помощь в таксономическом определении современных птиц.

Список литературы Раскопки пещеры Цагаан-Агуй в 2023 году

- Археологические исследования Российско-Монгольско-Американской экспедиции в Монголии в 1996 г. / А.П. Деревянко, Д. Олсен, Д. Цэвээндорж, В.Т. Петрин, А.Н. Зенин, А.И. Кривошапкин, С.В. Николаев, В.П. Мыльников, Р. Ривс, Б. Гунчинсурэн, Я. Цэрэндагва. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - 383 с.

- Археологические исследования Российско-Монгольско-Американской экспедиции в Монголии в 1997-1998 годах / А.П. Деревянко, Д. Олсен, Д. Цэвээндорж, В.Т. Петрин, С.А. Гладышев, А.Н. Зенин, В.П. Мыльников, А.И. Кривошапкин, Р. Ривс, П.Д. Брантингхэм, Б. Гунчинсурэн, Я. Цэрэндагва. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - 383 с.

- Деревянко А.П., Олсен Д., Цэвэндорж Д., Кривошапкин А.И., Петрин В. Т., Брантингхэм П. Д. Многослойная пещерная стоянка Цагаан-Агуй в Гобийском Алтае (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. -2000. - № 1. - С. 23-36. EDN: SMSCEZ

- Деревянко А.П., Петрин В. Т. Исследования пещерного комплекса Цагаан-Агуй на Южном фасе Гобийского Алтая в Монголии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. - 80 с.

- Хаценович А.М., Базаргур Д., Цэрэндагва Я., Марченко Д.В., Рыбин Е.П., Клементьев AM, Маргад-Эрдэнэ Г., Кравцова А. С., Кравцова П.С., Керенэ Онфрёй де Бревилль А., Бурсе Т., Гунчинсурэн Б., Деревянко А.П., Олсен Д.У Изучение пещеры Цагаан-Агуй в Гобийском Алтае в 2022 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. - Т. XXVIII. - С. 373-380. EDN: WSAKPW

- Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Tserendagva Ya., Bazargur D., Margad-Erdene G., Marchenko D., Gunchinsuren B., Olsen J.W., Derevianko A.P. The Middle Paleolithic of Tsagaan Agui Cave in the Gobi Altai region of Mongolia and its Siberian and Central Asian links // Archaeological Research in Asia. - 2023. - Vol. 35. - Art. n. 100462. EDN: YLMNMV