Раскопки плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521817

IDR: 14521817

Текст статьи Раскопки плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры

В ходе археологических исследований в восточной галерее Денисовой пещеры в 2011 г. было продолжено изучение стратиграфических подразделений 11.3 и 11.4 [Деревянко и др., 2010], а также начаты раскопки верхней части литологического слоя 12. Плейстоценовые отложения вскрыты на площади квадратов Г–Е/2–4.

Горизонт 11.3. Суглинок легкий, красно-коричневый, с деформированными линзовидными прослоями суглинков легких темно-коричневых с красноватым оттенком, пористый, рыхлый, с хорошо выраженными тиксотропными свойствами в увлажненном состоянии. Слабо одресвяненный, сильно опесчаненный, за счет включений мелкого костного и копролито-вого детрита. Не реагирует с HCl. Структура разнозернистая (от крупнозернистой до мелкозернистой), в верхней части горизонта отмечена плохо выраженная мелкочешуйчатость. Текстура слоистая и линзовидно-слоис-тая, обусловленная послойным заполнением отрицательной формы (пере-углубления) в подстилающих отложениях. Обломочный материал составляет около 15–20 % проективной площади. Щебень преимущественно мелкий, с единичными включениями крупных обломков и мелких глыб. Для обломочного материала характерны сильно заглаженные ребра, иногда грани, покрытые, как правило, мощной (до 5 мм) реактивной каймой красновато-охристого цвета. Горизонт обильно насыщен обломками раздробленных костей, костным детритом. Костный материал имеет красновато-охристую и желтоватую поверхность. В подошве горизонта на контакте с подстилающими отложениями отмечены достаточно крупные (длиной до 1 см) фрагменты древесного угля. Нижняя граница горизонта, как правило, четкая, резкая, денудационного типа, подчеркнута резким изменением цвета заполнителя (переход к насыщенным фосфатными новообразованиями осадкам белесого цвета). Мощность горизонта по осевой линии галереи достигает 0,6–0,7 м.

Горизонт 11.4. Щебнисто-дресвянистая толща с суглинистым заполнителем порового типа и включением мелких глыб. Содержание щебня достигает 50–60 % проективной площади. Щебнистый материал преимущественно изометричной и нормальной формы с оглаженными ребрами и гранями, покрытыми белесой реактивной каймой мощностью 1–3 мм. В пристенной зоне (квадраты по линии 2) преобладает щебень уплощенной и слабо уплощенной формы, острогранный, со слабо заглаженными вершинами. Крупно-и среднещебнистые обломки ориентированы упорядоченно, согласно простиранию горизонта. Заполнитель – суглинок легкий, облессованный, желто-серого цвета, слабо опесчаненный, уплотненный, во влажном состоянии пластичный. Структура заполнителя в пределах биогенно-просадочной деформаци (квадраты по линии 3) пылеватая и мелкозернистая; в пристенной зоне зернистость возрастает до средней с одновременным увеличением пористости. Карбонатность заполнителя неоднородна: вскипание с HCl в целом от слабого до умеренного; включения известнякового песка вскипают бурно, ближе к пристенной зоне – очень бурно. Общий оттенок заполнителя в осевой части галереи заметно светлее, по сравнению с пристенными участками, очевидно, за счет насыщенности осадка фосфатными новообразованиями, дающими при высыхании белесую светло-серую присыпку. Во включениях отмечены многочисленные обломки сильновыветрелых костей преимущественно охристых и желто-охристых цветов, иногда – коричнево-красных. В кровле горизонта, под днищем биогенно-просадочного нарушения, отмечены охристые обломки, легко режущиеся ножом. Вместе с тем, в пристенной зоне, в средней и нижней частях горизонта, прослежены серовато-желтые обломки костей с большей механической прочностью (не режутся ножом). Кроме того, присутствуют единичные включения хорошо сохранившегося прочного древесного угля (длиной до 1 см и до 0,5 см в поперечнике). Горизонт залегает в виде хорошо выдержанного по мощности (0,1–0,2 м) и круто падающего (45–55°) в северо-восточном направлении тела, выстилающего днище биогенно-просадочного нарушения в квадратах по линиям 2 и 3. В пристенной зоне горизонт залегает субгоризонтально. В квадрате Е–3 (субквадрат б) горизонт деформирован, перемешан с вмещающими отложениями (преимущественно веществом слоя 12) и прослеживается только по щебнистым включениям с характерной хорошо развитой белесой фосфатной присыпкой. Нижняя граница горизонта достаточно четкая, но не резкая (проведена по переходу к отемненному заполнителю в кровле слоя 12), неровная, местами фестончатая (деформированная по включениям крупного щебня). На некоторых участках под биогенно-просадочным нарушением прослеживается слабо развитая мелкощебнистая отмостка, хотя явных признаков выноса мелкоземистого материала в разрезе не отмечено.

Слой 12. Состоит из нескольких генераций осадка, различных по цвету и содержанию обломочного материала, заполняющих галерею по типу синклинали. Представлен преимущественно суглинками легкими, коричневых и красновато-коричневых оттенков, в различной степени опесча-ненными, уплотненными по сравнению с вышележащими отложениями, обильно насыщенными мелко- и среднещебнистым материалом. Заполнитель активно реагтрует с HCl. Структура преимущественно мелкозернис- тая, переходящая в пристенных участках в плохо выраженную чешуйчатую. Обломочный материал представлен, в основном, щебнем модальной или слабо уплощенной формы, с заглаженными вершинами и гранями, равномерно покрыт хорошо развитой (мощностью до 1 мм) белесой реактивной каймой. Ориентировка мелкого щебня в кровле слоя хаотическая, ниже по слою и в пристенных участках - более упорядочена. Крупные обломки, подчеркивая его текстурную слоистость, ориентированы, как правило, согласно залеганию слоя. Отмечены многочисленные сильно вывет-релые (легко ломающиеся или превратившиеся в костный детрит) обломки костей светло-охристого и желто-охристого цвета. Вскрытая мощность слоя – 0,4–0,5 м.

Для отложений горизонта 11.3 в восточной галерее по кости получена 14С (AMS)-дата - 50000 ± 1900 тыс. лет. (OxA-V-2359-14). Литологический слой 12, согласно стратиграфической последовательности в культурнохронологической колонке пещерных отложений, датируются заключительной стадией ермаковского (изотопная стадия 4) времени.

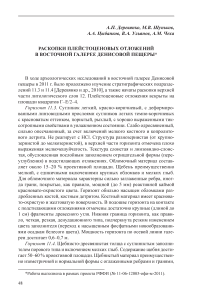

Коллекция археологического материала из отложений горизонтов 11.3 и 11.4 насчитывает около 4 тыс. каменных изделий. Среди нуклеусов преобладают одно- и двуплощадочные монофронтальные ядрища продольного и поперечного вариантов параллельного принципа расщепления (рис. 1, 7, 11 ). Достаточно представительны также радиальные односторонние ядрища (рис. 1, 10 ). Ортогональные и торцовые формы малочисленны. Единичным экземпляром представлен одноплощадочный монофронтальный подпризматический нуклеус. У этого изделия фронт скалывания с негативами пластинчатых снятий занимает более половины периметра, переходя с широкой плоскости на латерали. Большинство нуклеусов имеет слегка скошенную ударную площадку, оформленную одним или несколькими снятиями. У многих изделий значительная часть поверхности сохраняет галечную корку. Достаточно многочисленную группу составляют аморфные нуклевидные формы. Как правило, это фрагменты нуклеусов, реже – сильно истощенные ядрища с негативами бессистемных снятий. Среди сколов доминируют отщепы с гладкими или естественными ударными площадками. Пластины образуют относительно небольшую, но довольно выразительную группу. В списке типологически выраженных изделий ле-валлуазский остроконечник, ретушированные острия (рис. 1, 3, 9 ), скребла, резцы, ножи, зубчато-выемчатые и шиповидные формы. В группе скребел преобладают одинарные продольные (рис. 1, 1 ) и поперечные формы, представлены также орудия с двумя лезвиями – конвергентные, угловатые, продольные. В нескольких случаях скребла уплощались мелкими сколами с вентральной стороны. Резцы угловые, однофасеточные (рис. 1, 2, 4, 6 ). Ножи, как правило, с ретушированным (рис. 1, 5 ) или естественным обушком. В составе инвентаря присутствуют орудия с вентральной подтеской дистального окончания (рис. 1, 8 ). Двумя предметами представлены долотовидные изделия. На одном орудии отмечены приемы тронкирования.

Одну из самых многочисленных серий составляют сколы с эпизодической ретушью продольного края.

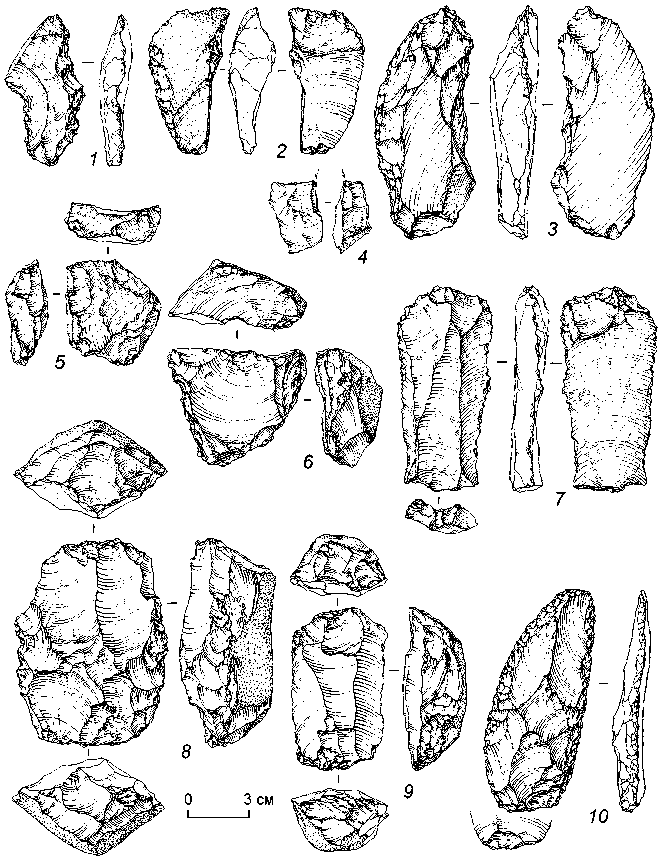

Коллекцию каменных предметов из слоя 12 составляют свыше 6 тыс. изделий. Среди нуклеусов преобладают плоскостные, одно- и двуплощадочные, монофронтальные, параллельного принципа расщепления (рис. 2, 6, 8, 9 ), предназначенные для получения как отщепов, так и пластин. Представлены также торцовые (рис. 2, 5 ) и радиальные формы. Среди сколов преобладают отщепы; пластины малочисленны. Список типологически выраженного инвентаря составляют скребла различных модифи-

Рис 1. Каменный инвентарь из слоя 11 в восточной галерее Денисовой пещеры.

1 – скребло; 2, 4, 6 – резцы; 3, 9 – ретушированные острия; 5 – нож; 7, 10, 11 – нуклеусы;

8 – орудие с вентральной подтеской.

Рис 2. Каменный инвентарь из слоя 12 в восточной галерее Денисовой пещеры. 1 – зубчато-выемчатое орудие; 2, 3, 10 – скребла; 4 – резец; 5, 6, 8, 9 – нуклеусы;

7 – орудие с вентральной подтеской.

каций (рис. 2, 2, 3, 10 ), ножи, скребки, резцы (рис. 2, 4 ), изделия с вентральной подтеской (рис. 2, 7 ), комбинированные орудия, долотовидные, зубчато-выемчатые (рис. 2, 1 ) и шиповидные формы, сколы с эпизодической ретушью.

В целом в составе каменного инвентаря из нижней половины слоя 11 и верхней части слоя 12 сочетаются хорошо выраженные верхнепалеолитические изделия – торцовые нуклеусы, скребки, резцы, долотовидные и тронкированные инструменты, изделия с вентральной подтеской и орудия среднепалеолитического облика, представленные леваллуазскими и мус-тьерскими формами.