Раскопки позднепалеолитической стоянки Афонтова гора IV (Овражная) в 2020 году

Автор: Новосельцева В.М., Акимова Е.В., Стасюк И.В., Орешников И.А., Ключников Т.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы предварительных результатов раскопок 2020 г. на стоянке Афонтова гора IVв Красноярске. Участок исследования расположен на платообразной привершинной поверхности Афонтовой горы, на гипсометрических позициях 236 м по Балтийской системе высот, в изголовье древнего лога. Вскрытая по площади толща рыхлых отложений представлена субаэралъными супесями делювиального генезиса и свидетельствует о бугристо-западинном криогенном палеорелъефе. Палеолитический кулътуросодержащий горизонт прослеживается на контакте плейстоцен-голоценовых отложений в разных палеоландшафтных ситуациях: на выровненных поверхностях в относительно горизонтальном залегании и по бортам лога, где археологический и палеонтологический материал вовлечен в гравитационные процессы и зафиксирован перемещенным по вертикали. Многочисленные фаунистические остатки в основной массе представлены костями северного оленя (Rangifer tarandus). В составе каменного инвентаря, помимо преобладающих отходов первичного расщепления, присутствуют клиновидные микронуклеусы, скребки, скребла, долотовидные орудия, чопперы-струги, пластины и отщепы с ретушью, заготовки и обломки орудий. В единственных экземплярах найдены костяные пазовый наконечник и обломок иглы. Археологический материал относит памятник к кокоревской археологической культуре. Предварительные результаты работ 2020 г. дают основания предполагать, что по обоим бортам древнего лога в относительно кратком временном диапазоне располагались недолговременные позднепалеолитические стоянки охотников на северного оленя финалъносартанско-го времени. По правому (южному) борту лога (пункт I) фиксируются следы переотложения культурного слоя, что позволяет ожидать открытия поселения in situ на участке юго-западнее (между логом и берегом Енисея).

Средний енисей, афонтова гора, поздний палеолит, кокоревская культура, финальный плейстоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/145145613

IDR: 145145613 | УДК: 902(571.51) | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.181-188

Текст научной статьи Раскопки позднепалеолитической стоянки Афонтова гора IV (Овражная) в 2020 году

Стоянка Афонтова гора IV получила свое название в начале 1920-х гг. как пункт с немногочисленным археологическим материалом, собранным в обнажении правого борта приустьевой части Ива-нихина лога, пересекающего в юго-восточном направлении склон Афонтовой горы. Первые сборы здесь были сделаны И.Т. Савенковым (1884 г.), затем В.И. Громовым (1919–1920 гг.). В 1925 г. по левому борту лога Г.П. Сосновским были вскрыты 5 м2 [Астахов, 1999, с. 166]. Возможно, что в устье лога располагалась еще одна стоянка (Афонтова гора IVА), полностью застроенная в дальнейшем [Палеолит…, 1991, с. 100; Астахов, 1999, с. 168]. Археологический материал Иванихина лога практически неизвестен и, вероятно, утерян. Описание стратиграфического положения находок позволяет предполагать финальносартанский возраст культурного слоя [Астахов, 1999, с. 166]. Вопрос о культурной принадлежности стоянки никогда не рассматривался.

В конце 1980-х гг. службой охраны памятников истории и культуры были проведены условные границы стоянки, охватывающие небольшую территорию в приустьевой части засыпанного оврага, ставшего дорогой, спускающейся к заводу «Крас-лесмаш», в 1 км северо-восточнее Афонтовой горы II (здания библиотеки Г.В. Юдина). Точного места расположения стоянки установлено не было.

В период 2012–2017 гг. Е.В. Артемьевым были проведены разведочные работы в слободе Николаевка западнее склона Афонтовой горы, позволившие получить единичные невыразительные предметы и фаунистические остатки в отдельных шурфах. Тогда представлялось правильным приписывать эти участки к уже известному объекту – Афонтовой горе IV, основываясь на привязке их к древней балке, слабо прослеживающейся в современном рельефе района, но, возможно, являющейся истоком Иванихина лога. По мере расширения площади работ неизбежно раздвигались границы памятника, захватывая все большую и большую территорию.

В 2019 г. на месте планируемого строительства автодороги в зоне частного сектора (улицы Овражная, 1-я Байкитская, Юбилейная) в разведочных шурфах были обнаружены немногочисленные артефакты. По мнению Е.С. Муратова и Е.А. Филатова – научных сотрудников ООО «Красноярская Геоархеология», проводивших эти работы, выявленный участок также являлся частью Афонтовой горы IV. Таким образом, расстояние между изначальной Афонтовой горой IV и местом проведения сегодняшних работ достигает почти 2 км, что дает основания скептически относиться к распространению известного названия на открытый памятник.

Сам участок исследования 2019–2020 гг. расположен на платообразной привершинной поверхности Афонтовой горы, на гипсометрических позициях 236 м по Балтийской системе высот (100–103 м над уровнем Енисея), по обоим бортам древнего лога, частично засыпанного и выположенного за более чем полуторавековое существование слободы Николаевка. Сегодня по левому борту лога на всем его протяжении проходит ул. Овражная.

Спасательные археологические работы проводились в августе – октябре 2020 г. по обоим бортам лога на площади 2 946 м2. Раскопы 1 и 2 (1 556 м2) расположены по правому (южному) борту (пункт I), раскоп 3 (1 296 м2) – по северному борту лога (пункт II).

Вскрытая по площади толща рыхлых отложений представлена субаэральными супесями делювиального генезиса и свидетельствует о бугристо-запа-динном криогенном палеорельефе.

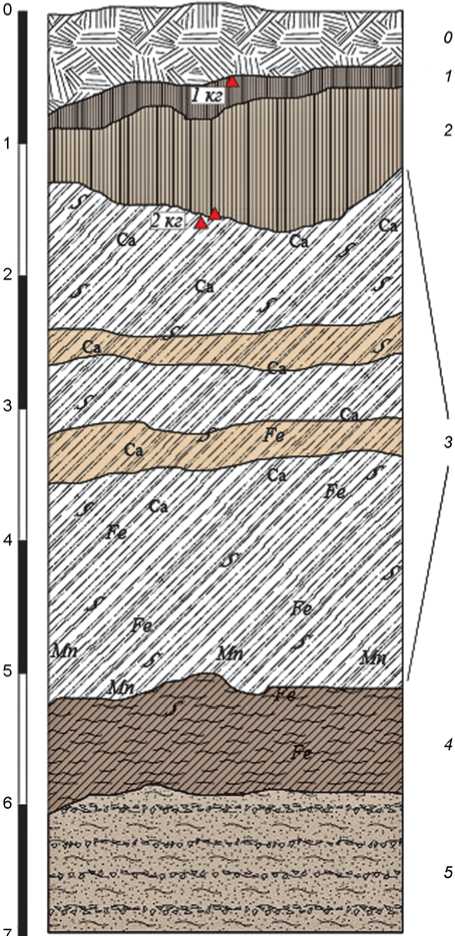

Сводная стратиграфия представлена в следующем виде (описание сверху вниз) (рис. 1).

-

1. Антропогенные отложения XX в., мощность 0,20–1,90 м.

-

2. Супеси пылеватые гумусированные, темносерые, почти черные. Нижняя граница мелкотрещиноватая, нечеткая, размытая. Содержит культурный горизонт 1 (бронзовый век – Средневековье) – 0,20– 0,60 м.

Рис. 1. Сводная стратиграфия верхнеплейстоценовых отложений по результатам работ 2020 г.

-

3. Супеси слабогумусированные красновато-буроватые с гумусированными инклюзиями. Границы мелкотрещиноватые, размытые. В подошве прослеживается горизонт эмбриональной почвы мощностью до 5 см. Содержит культурный горизонт 2 (поздний палеолит) – 0,40–0,90 м.

-

4. Пачка лессовидных карбонатизированных супесей, палевых, белесовато-палевых, в нижней части с содержанием железа и марганца. В средней части фиксируются слои суглинков, легких, лессовидных, карбонатизированных, слабогумусированных, красновато-бурых, криотурбированных. Нижние горизонты ожелезненные. Мощность слоев 0,15–0,30 – 0,80–1,60 м.

-

5. Супеси, легкие суглинки, слоистые, лессовидные, оглеенные, сизоватые, рыжеватые, с включением железа – 0,25–0,30 м.

-

6. Суглинки лессовидные, гумусированные, слоистые с прослойками до 1 см, ожелезненные, солифлюциированные, гумусированные (Kr2?) – 0,10–0,20 м.

Пачка слойчатых супесей, песков, сизоватых, рыжеватых, палевых, с включением мелкообломочного материала – до 0,50 м.

Пункт I (раскопы 1 и 2). Позднепалеолитический культурный слой залегает в переотложенном положении, в виде широких «потеков», очерчивая тем самым контуры южного борта древнего лога. Направление сноса и угол уклона поверхности фиксируются по отдельно залегающим фрагментам трубчатых костей.

Абсолютное большинство фаунистических остатков принадлежит северному оленю. Характерно преобладание мелких фрагментов трубча- тых костей, крайне малочисленны фрагменты позвоночника, ребер и черепа, в т.ч. обломки рога. Суставные ко сти следов раскалывания не имеют. Следы погрызов и обилие мельчайших фрагментов ко стей свидетельствуют, вероятнее всего, о хищниках, обитавших позднее на месте заброшенной стоянки.

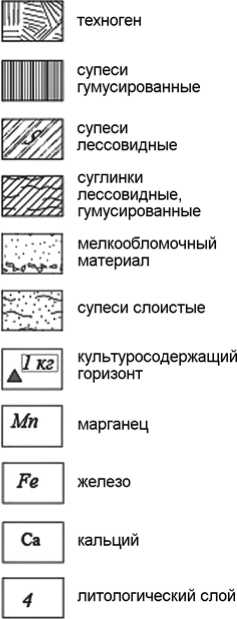

Каменный инвентарь *. Нуклеусы для крупных пластин единичны (6 экз.) и, как правило, отражают стадию опробования гальки с выявлением скрытых дефектов сырья и последующей выбраковкой. Наибольшую информацию дает нуклеус на крупной плоской гальке с удлиненным подпрямоугольным фронтом и негативами крупных пластинчатых снятий. После залома в центральной части фронта, возможно, была предпринята попытка оформить альтернативные площадку и фронт (рис. 2, 12 ).

Клиновидные микронуклеусы (26 экз., включая обломки и заготовки) представлены двумя основными группами: на небольших массивных сколах с двусторонней обработкой латералей, треугольным или подпрямоугольным фронтом (рис. 2, 1, 2 ); на сегментах крупных пластин и первичных сколов со схематичным оформлением киля и гребня, сохраняющим основные конструктивные элементы заготовки (рис. 2, 3 ).

Высота фронта микронуклеусов составляет, как правило, 3,0–3,5 см, редко превышая 4 см. Ударная площадка, независимо от характера заготовки, преимущественно асимметричная, с первоначальным фронтальным снятием и перекрывающей его поперечной ретушью, направленной с более плоской латерали нуклеуса.

Группа скребел (9 экз.) крайне разнообразна по составу, представлена как скреблами на массивных первичных отщепах и пластинчатых сколах с чешуйчатой дорсальной или вентральной краевой ретушью (рис. 2, 11 ), так и крупными дорсальными скреблами-унифасами (рис. 2, 10 ).

Большинство скребков (18 экз.) выполнено на крупных и средних по размеру отщепах округлой формы с разной степенью оформления дорсала заготовки: от унифаса до схематичной ретуши по части контура (рис. 2, 5, 6 ). Рабочий край мог располагаться как по большей части периметра, так и по ограниченному сектору. Представительная серия скребков с концевым расположением рабочего края (8 экз.) изготовлена как на плоских первичных сколах, так и на относительно массивных пластинах (рис. 2, 4 ).

Долотовидные орудия (13 экз.) представлены двумя принципиально различающимися типами: мелкие (до 2 см) на кварцитовых сколах квадратной, трапециевидной или овальной форм (рис. 2, 8) и крупные на отщепах из енисейской гальки (рис. 2, 9). Во всех случаях присутствуют два противолежащих рабочих края.

Особенностью состава каменного инвентаря выступает минимальное количество отщепов с ретушью, являющихся традиционным наполнением позднепалеолитических комплексов Приенисей-ской Сибири. Присутствуют немногочисленные пластины с краевой ретушью, позволяющей интерпретировать изделия в виде ножевидных или скребловидных орудий. В единичных экземплярах найдены обломки остроконечников с краевой ретушью (рис. 2, 7 ), заготовка двойного углового резца (?) на сегменте массивного скола, чопперы-струги на крупных массивных гальках с прямым или выпуклым поперечным рабочим краем, отбойники на рассеченных гальках, наковальня на плоском валуне с двусторонне приостренным краем и интенсивными точечными и линейными забитостями на обеих поверхностях.

Костяной инвентарь практически отсутствует. Найден обломок иглы (острие) и крупный фрагмент рога северного оленя со следами резания.

Пункт II (раскоп 3) . Помимо участков с немногочисленными переотложенными археологическими и фаунистическими остатками, располагающимися, вероятно, по борту ответвления древнего лога, выявлен до статочно обширный участок общей площадью ок. 400 м2 с залеганием материала in situ . Здесь найден очаг округлой формы диаметром 65 см с золистым заполнением мощностью до 10 см. Большую же часть поверхности занимают россыпи колотых ко стей северного оленя при абсолютном преобладании фрагментов трубчатых ко стей. Присутствуют также многочисленные суставные ко сти, обломки ребер, рогов и челюстей с зубами. В единичных экземплярах встречены фрагмент бивня мамонта и зубы лошади.

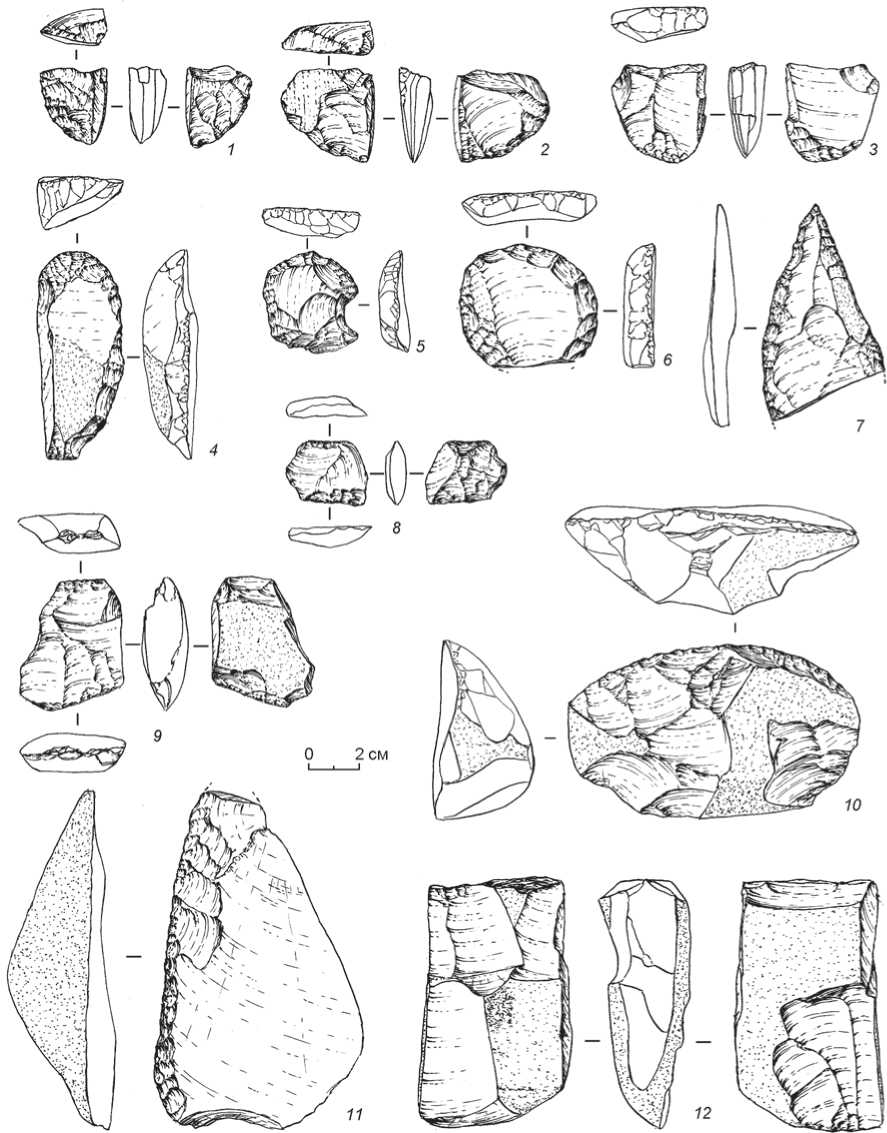

Каменный инвентарь. Крупные формы нуклеусов представлены единственным сработанным экземпляром, скорее всего, являвшимся двухплощадочным бифронтом (рис. 3, 10 ). Микронуклеусы немногочисленны (7 экз.), характеризуются, как правило, миниатюрными размерами с высотой фронта до 2,5 см (рис. 3, 1, 2 ) и узкими негативами снятий (до 1 мм).

Скребла (6 экз.) существенно различаются по размерам и степени обработки. Присутствуют экземпляры с дорсальным или вентральным оформлением как всей поверхности орудия, так и только непосредственно рабочего края (рис. 3, 11–13 ).

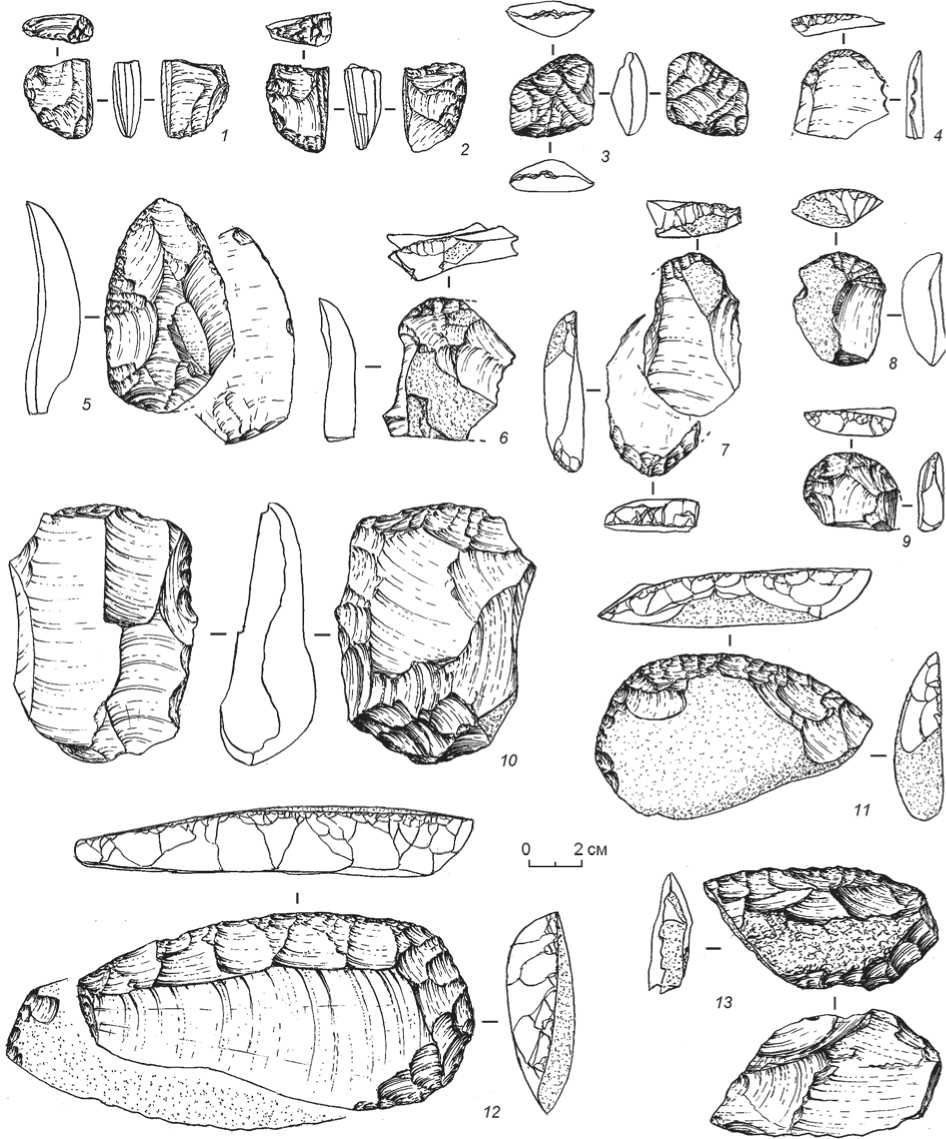

Рис. 2. Каменный инвентарь со стоянки Афонтова гора IV (Овражная), пункт I.

1–3 – микронуклеусы; 4–6 – скребки; 7 – остроконечник; 8, 9 – долотовидные орудия; 10, 11 – скребла; 12 – нуклеус.

Тонкой крутой ретушью оформлен продольный край у листовидного по форме изделия (рис. 3, 5 ). Размеры орудий варьируют от 14–15 см до 5–6 см в длину.

Скребки (12 экз.) в большинстве своем представлены небольшими экземплярами на округлых отщепах с крутой чешуйчатой ретушью по боль- шей части периметра (рис. 3, 9), а также мелкой пологой ретушью по низкому овальному рабочему краю (рис. 3, 4). Значительная часть скребков имеет упрощенное оформление в виде схематической ретуши по выступающему участку (рис. 3, 6). В единственных экземплярах присутствуют изготовленные на овальных отщепах двойной альтернативный

Рис. 3 . Каменный инвентарь со стоянки Афонтова гора IV (Овражная), пункт II.

1, 2 – микронуклеусы; 3 – долотовидное орудие; 4, 6–9 – скребки; 5 – остроконечник; 10 – нуклеус; 11–13 – скребла.

концевой скребок (рис. 3, 7 ) и концевой скребок с выпуклым рабочим краем, оформленным тонкой удлиненной ретушью (рис. 3, 8 ).

Долотовидные орудия (4 экз.) представлены в двух вариантах: мелкие на кварцитовых или кремневых сколах (рис. 3, 3 ) и крупные на сколах или сработанных изделиях из енисейской гальки.

В отличие от коллекции пункта I здесь многочисленны отщепы и пластины с ретушью без определенных типологических признаков. Не найдены чопперы, хотя присутствуют относительно небольшие плоские гальки, рассеченные поперек и тщательно отретушированные. Они могут быть интерпретированы как торцовые нуклеусы на начальной стадии оформления, однако подобные изделия в законченном виде на памятнике не найдены.

Костяной инвентарь представлен единственным изделием: небольшим пазовым орудием (наконечником) симметричной формы с тонким глубоким пазом, изготовленным, вероятно, из скола с крупной трубчатой кости. По треугольному насаду идет серия четких горизонтальных насечек.

Предварительные результаты работ 2020 г. дают основания предполагать, что по обоим бортам древнего лога в относительно кратком временном диапазоне располагались недолговременные позднепалеолитические стоянки охотников на северного оленя финальносартанского времени. По правому (южному) борту лога (пункт I) фиксируются следы переотложения культурного слоя, что позволяет ожидать открытия поселения in situ на участке юго-западнее (между логом и берегом Енисея), на территории, в настоящее время занятой деревянными постройками. Участок культурного слоя выявлен в северной прибортовой части лога (пункт II). Расширение раскопов в северо-западном направлении, вероятно, даст возможность вскрыть непотревоженную (центральную?) часть стоянки.

Каменный инвентарь однозначно указывает на принадлежно сть памятника (памятников?) к ко-коревской археологической культуре [Абрамова, 1979]. Об этом свидетельствует явно выраженная пластинчатость, проявляющаяся в первую очередь в характере заготовок орудий и отходов производства. Крупные нуклеусы единичны, но клиновидные микронуклеусы в абсолютном большинстве имеют традиционное для кокоревской культуры двустороннее оформление латералей с симметричными килем и гребнем. В орудийном наборе многочисленны и выразительны скребки на отще-пах и пластинах, относительно немногочисленны скребла на первичных сколах, ножевидные пластины с краевой ретушью, остроконечники. Представительна серия долотовидных орудий, включающая как крупные «кокоревские» формы на сколах или обломках орудий, так и «афонтовские» микро-долотовидные орудия на кварцитовых и кремневых сколах.

Важно отметить, что «афонтовские» включения типа микродолотовидных орудий и единичных вентральных скребел на первичных сколах видятся органичной частью археологических комплексов и не позволяют говорить о смешении разнокультурных памятников. Опыт работ на кокоревских стоянках Красноярского водохранилища показывает тенденцию к сближению кокоревской и афонтовской культур в финале плейстоцена [Харевич, Акимова, Вашков, 2017; Акимова и др., 2018]. Крайне интересным является изучение этого явления в Крас- ноярском археологическом районе, традиционно понимаемом как сосредоточение эталонных памятников афонтовской культуры (Афонтова гора I–III, Переселенческий пункт, Кача I, II, Большая Слиз-нева, Нанжуль и др.), но включающем и памятники кокоревской культуры (6–13 культ. слои Лиственки, Гремячий ключ, Военный городок, Крутая, Усть-Мана и др.) [Савенков, 1892; Сосновский, 1934, 1935; Археология…, 1992; Астахов, 1999; Акимова, 2003; Палеолит…, 2005; Деревянко и др., 2017; Артемьев, Разгильдеева, Прилепская, 2019].

Работы 2020 г. показали, что отнесение позднепалеолитической стоянки (стоянок?) в районе улиц Овражной, Юбилейной и 1-й Байкитской к Афонтовой горе IV является ошибочным и вносит путаницу в представления о комплексе местонахождений района Афонтовой горы. Рассматривая данный памятник как перспективный научный объект, нуждающийся в тщательном комплексном изучении, считаем необходимым использовать для него двойное наименование: Афонтова гора IV (стоянка Овражная).

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-20190008 «Северо-восток Евразии в позднем плейстоцене – раннем голоцене: культурная динамика, геохронология, развитие природной среды».

Список литературы Раскопки позднепалеолитической стоянки Афонтова гора IV (Овражная) в 2020 году

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. - Новосибирск: Наука, 1979. - 200 с.

- Акимова Е.В. Палеолит Красноярского археологического района (XX век: итоги и перспективы) // Древности Приенисейского края. - Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2003. - Вып. 2. - С. 5-17.

- Акимова Е.В., Харевич В.М., Вашков А.А., Стасюк И.В. Каменные индустрии рубежа плейстоцена-голоцена в долине Среднего Енисея (по материалам стоянки Бюза II) // Вести. Новосиб. гос. ун-та. - 2018. - Т. 17, № 5. - С. 58-71.

- Артемьев Е.В., Разгильдеева И.И., Прилепская Н.Е. Стоянка Крутая - новый объект в археологическом комплексе Афонтовой горы: предварительные результаты исследований 2017 г. // Преодоление времени и пространства. - Иркутск: ИГ СО РАН, 2019. - С. 34-54.

- Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян). Путеводитель Междунар. симп. / Н.И. Дроздов, В.П. Чеха, Е.В. Акимова, Е.В. Артемьев, В.Г. Кольцова, А. А. Бокарев, Н.Д. Оводов, Н.В. Мартынович, А.С. Вдовин, Л. А. Орлова, А.Ф. Ямских, В.Е. Ларичев, Ю.П. Холюшкин, Л.Д. Сулержицкий. - Красноярск: Зодиак, 1992. - С. 22-34.

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки на Афонтовой горе в Красноярске. - СПб.: Европейский дом, 1999. - 208 с.

- Деревянко А.П., Славинский В. С., Цыбанков А. А., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Гладышев С.А., Рыбин Е.П., Стасюк И.В., Харевич В.М., Акимова Е.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Клементьев А.М., Галухин Л.Л., Богданов Е.С. Археологические комплексы позднего палеолита стоянки Афонтова Гора II (по материалам раскопок 2014 года) // Stratum plus. Микролитический бум. - 2017. - № 1. - С. 175-199.

- Палеолит Енисея / З.А. Абрамова, С.Н. Астахов, С.В. Васильев, Н.М. Ермолова, Н.Ф. Лисицын. - Л.: Наука, 1991. - 160 с.

- Палеолит Енисея. Лиственка / Е.В. Акимова, Н.И. Дроздов, В.П. Чеха, С.А. Лаухин, В.Г. Кольцова, Л. А. Орлова, А.Ф. Санько, Е.А. Шпакова. - Красноярск; Новосибирск: "Универс"-"Наука", 2005. - 180 с.

- Савенков И.Т. О палеолитической эпохе в окрестностях г. Красноярска Енисейской губернии. - Красноярск, 1892. - 21 с.

- Сосновский Г.П Палеолитические стоянки Северной Азии // Тр. II Междунар. конф. Ассоциац. по изуч. четвертичного периода Европы. - Л.; М.; Новосибирск, 1934. - Вып. V. - С. 247-290.

- Сосновский Г.П. Позднепалеолитические стоянки Енисейской долины // Палеолит СССР. Изв. ГАИМК. -М.; Л., 1935. - Вып. 118. - С. 152-218.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Вашков А.А. К проблеме верхней границы кокоревской культуры в позднем палеолите Енисея (по материалам стоянки Троицкая) // Вести. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 1. - С. 182-190.